1. Nature Commun.:富S空位1T“-MoS2結構中的電荷自調節以提高HER活性

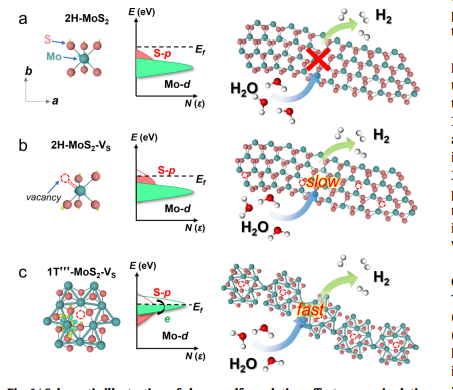

過渡金屬二硫屬化物中的活潑電子態能夠通過促進氫的吸收來促進析氫(HER)。然而,熱力學穩定的六方2H-MoS2作為HER催化劑的應用很大程度上受到其有限活性電子態的影響。近日,中科院上硅所黃富強研究員,Jianjun Liu提出了一種電荷自調節的概念來操縱具有S空位的1T“”MoS2(1T“”-MoS2-VS)費米面上的激活電子態,以提高其HER活性。

本文要點:

1)研究人員為了驗證這種電荷自調節效應,在酸性K2Cr2O7水溶液中,通過局部化學反應和化學腐蝕的方法合成了1T“”-MoS2-VS大塊晶體。

2)研究發現,引入S空位可以通過形成懸掛鍵來激活Mo-Mo鍵。被激活的Mo-Mo鍵可以通過增強S和H原子之間的相互作用(S-H鍵)來自調節電子態以促進質子的吸附。

3)實驗結果顯示,最優的1T“”-MoS2-VS表現出顯著增強的電催化HER性能,在10 mA cm?2下的過電位僅為158 mV,Tafel斜率為74.5 mV dec?1,具有良好的循環穩定性,遠遠超過具有S空位的2H-MoS2(2H-MoS2-VS:369 mV和137 mV dec?1)。

這項研究強調,TMD中固有的金屬-金屬鍵能夠調節活性電子態,從而實現高效的電催化HER性能。

Guo, X., Song, E., Zhao, W. et al. Charge self-regulation in 1T'''-MoS2 structure with rich S vacancies for enhanced hydrogen evolution activity. Nat Commun 13, 5954 (2022).

DOI:10.1038/s41467-022-33636-8

https://doi.org/10.1038/s41467-022-33636-8

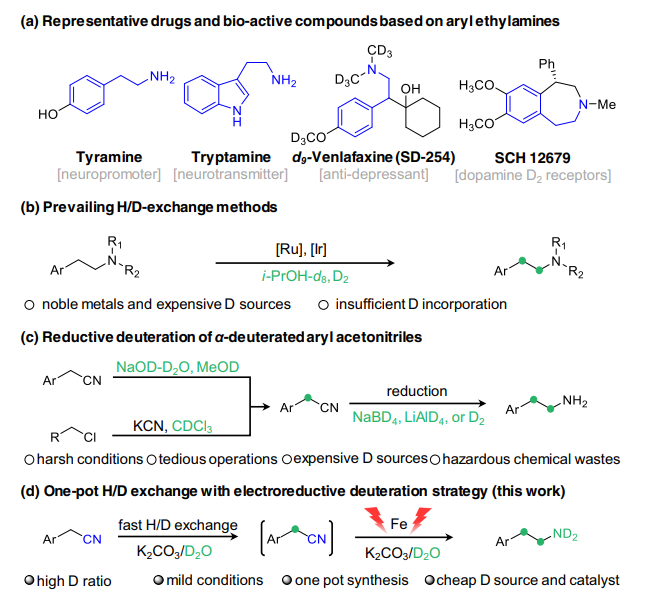

2. Nature Commun.:一鍋H/D交換和低配位鐵電催化丁腈在α,β-氘芳基乙胺中的氘化反應

開發一種逐步經濟的方法,利用易于處理的氘源在環境條件下高效合成具有高氘比的α,β-氘芳基乙胺(α,β-DAEAs)是非常可取的。近日,天津大學張兵教授,Cuibo Liu報道了以D2O為氘源,在室溫下一鍋兩步將芳基乙腈轉化為α,β-DAEAs,分離收率高達92%,α,β-氘比高達99%。

本文要點:

1)研究人員初步篩選出了幾種典型的芳基乙腈加氫正極材料,以Fe箔為最佳材料。然后,通過α-Fe2O3/CP原位電還原合成碳紙(CP)負載的低配位鐵納米粒子(LC-Fe NPs)陰極,使芳基乙腈一鍋氘生成α、β-DAEAs,以D2O取代水,具有較高的收率和良好的氘率。

2)一系列的原位和非原位表征證實了α-Fe2O3轉化為LC-Fe NPs。理論結果表明,丁腈和亞胺中間體的適度吸附和活性氫的增強形成是獲得高反應效率的關鍵。

3)這一簡便的合成策略不僅可實現多種α、β-DAEAs的高選擇性合成,而且可進一步發展為具有激素調節活性的d4-Melatonin的合成和天然產物d4-Komavine的氘標記,具有一定的實用價值。

Li, R., Wu, Y., Wang, C. et al. One-pot H/D exchange and low-coordinated iron electrocatalyzed deuteration of nitriles in D2O to α,β-deuterio aryl ethylamines. Nat Commun 13, 5951 (2022).

DOI:10.1038/s41467-022-33779-8

https://doi.org/10.1038/s41467-022-33779-8

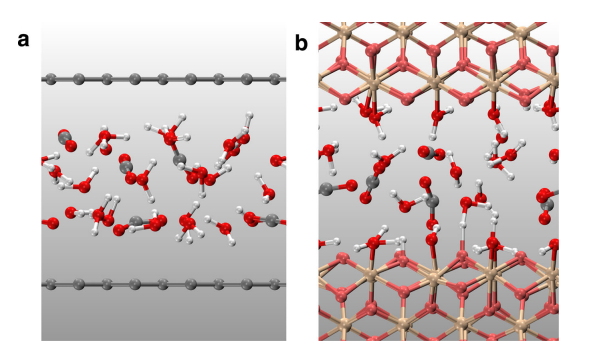

3. Nature Commun.:納米限域促進CO2在超臨界水中的反應

二氧化碳(CO2)在水中在極端壓力-溫度條件下的反應對地球表面以下的碳儲存和運輸非常重要,這對大氣中的碳收支有很大影響。以前的研究主要集中在體相中的CO2(aq)溶液,但地下水溶液往往局限于納米尺度,而納米限制和固液界面可能會對化學形態和反應機理產生重大影響,而人們目前在分子水平上對此知之甚少。

基于此,香港科技大學Ding Pan進行了長時間的AIMD模擬,研究了在10 Gpa和1000~1400 K溫度下,石墨烯和輝石(SiO2)納米限域的CO2(aq)溶液。這些P-T條件通常出現在地球的上地幔。

本文要點:

1)研究人員比較了納米限域下的CO2(aq)反應和在主體溶液中的反應,并研究了限域壁和受限溶液之間的弱相互作用和強相互作用如何影響化學物種形成和反應機理。

2)盡管迄今為止,人們在地球深處還沒有發現石墨烯,但它提供了與輝石很好的對比。在石墨烯限制條件下,石墨烯與溶液之間不發生化學反應,而輝石中的懸掛原子則積極參與水中碳的反應,因此可以比較有無界面化學的空間限域效應。更重要的是,由于近年來二維材料的制備和表征的快速發展,實驗者現在能夠在石墨烯納米限制下精細地測量水溶液的性質,因此研究也可以吸引許多后續的實驗。

研究工作與地球深部的碳轉化有關,也有助于人們理解碳捕獲和儲存過程中CO2礦化的原子機制。

Stolte, N., Hou, R. & Pan, D. Nanoconfinement facilitates reactions of carbon dioxide in supercritical water. Nat Commun 13, 5932 (2022).

DOI:10.1038/s41467-022-33696-w

https://doi.org/10.1038/s41467-022-33696-w

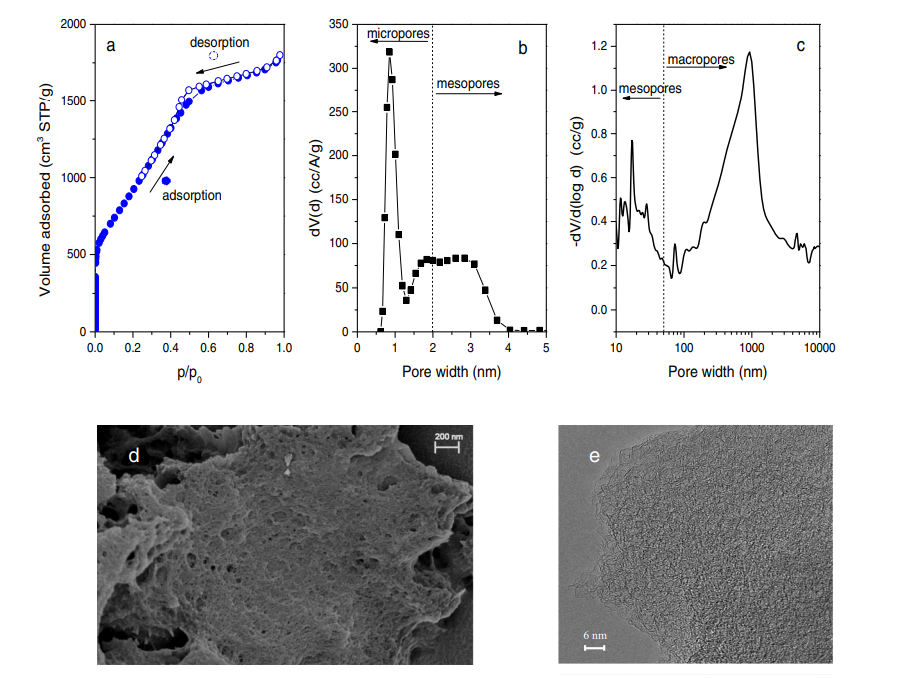

4. Nature Commun.:在受限納米空間中快速高效地形成氫籠狀水合物

籠狀水合物是一種結晶固體,其特點是能夠容納大量客體分子。盡管CH4和CO2是自然體系中的傳統客體,但由于需要施加更高的壓力來穩定氫鍵網絡,加入較小的分子(例如H2)是具有挑戰性的。此外,水合物的另一個關鍵限制是緩慢的成核和生長動力學。近日,阿利坎特大學Joaquin Silvestre-Albero,橡樹嶺國家實驗室Anibal J. Ramirez-Cuesta證明了在比塊體系統更低的壓力(壓力降低30%)下形成氫籠合物,具有極快的動力學(在幾分鐘內)和幾乎完全的轉化。

本文要點:

1)研究人員首先設計了一種多孔襯底(活性碳),它可以在不添加添加劑的情況下促進氫籠狀化合物的大量生長。其次,利用氫的滲流路徑到達形核位置,以改善形核和生長動力學。

2)基于這些前提,研究人員提出了一種避免傳統技術障礙的高效合成氫籠水合物的新策略。受自然的啟發,甲烷水合物生長在天然沉積物的孔隙和空隙中,研究人員使用專門設計的高比表面積碳材料作為納米反應器來促進氫水合物的成核和生長。

3)利用納米限制效應,研究人員使用純水生長了大量的氫水合物,幾乎完成了水到水合物的轉化,只需幾分鐘,而且比大塊系統的壓力低得多。因此,這一進展有望成為使氫籠形物成為一種可行儲氫技術的新突破。

Farrando-Perez, J., Balderas-Xicohtencatl, R., Cheng, Y. et al. Rapid and efficient hydrogen clathrate hydrate formation in confined nanospace. Nat Commun 13, 5953 (2022)

DOI:10.1038/s41467-022-33674-2

https://doi.org/10.1038/s41467-022-33674-2

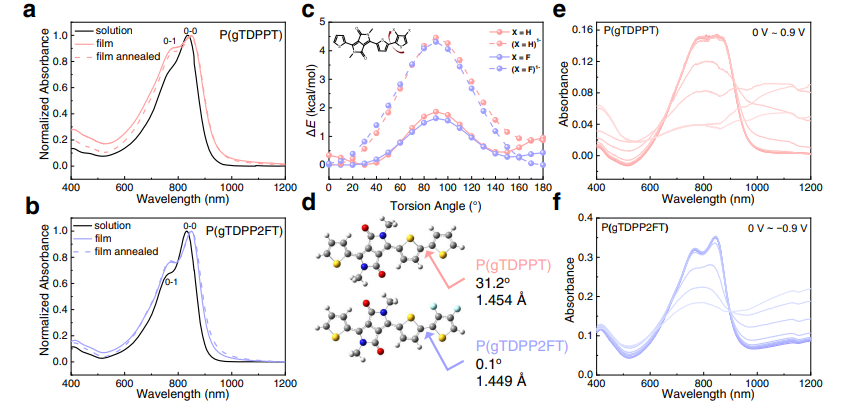

5. Nature Commun.:通過摻雜態工程將p型有機電化學晶體管轉換為高性能n型有機電化學晶體管

高性能的n型有機電化學晶體管(OECT)是邏輯電路和傳感器所必需的。然而,n型OECT的性能遠遠落后于p型OECT。傳統觀點認為LUMO能級決定了n型性能。研究發現,與OFETs的界面摻雜特性不同,OECTs的整個聚合物膜在工作過程中被電解質高度摻雜。研究人員提出中性狀態下的分子性質不能簡單地決定OECTs運行過程中載流子的輸運特性;然而,在摻雜狀態下的電子結構和性質可能起決定性的作用。近日,北京大學Ting Lei提出了一種“摻雜態工程”策略來設計n型OECT聚合物,并有效地將典型的p型OECT聚合物轉換為高性能的n型OECT聚合物。

本文要點:

1)研究人員證明了除了較低的LUMO能級外,電荷輸運類型的開關機制主要是由于n摻雜后負電荷分布更加均勻,骨架平面度增強,構象穩定性更好,負極化子更加穩定。

2)這些特征使聚合物P(gTDPP2FT)在水中表現出純n型電荷輸運行為,電子遷移率高達0.35 cm2 V?1 s?1,μC*值高達54.8 F cm?1 V?1 s?1,響應速度τon/τoff = 1.75/0.15 ms。

這項工作揭示了帶電態和中性態之間電子性質的顯著差異,并強調了未來高性能OECT材料設計的“摻雜態工程”策略。

Li, P., Shi, J., Lei, Y. et al. Switching p-type to high-performance n-type organic electrochemical transistors via doped state engineering. Nat Commun 13, 5970 (2022).

DOI:10.1038/s41467-022-33553-w

https://doi.org/10.1038/s41467-022-33553-w

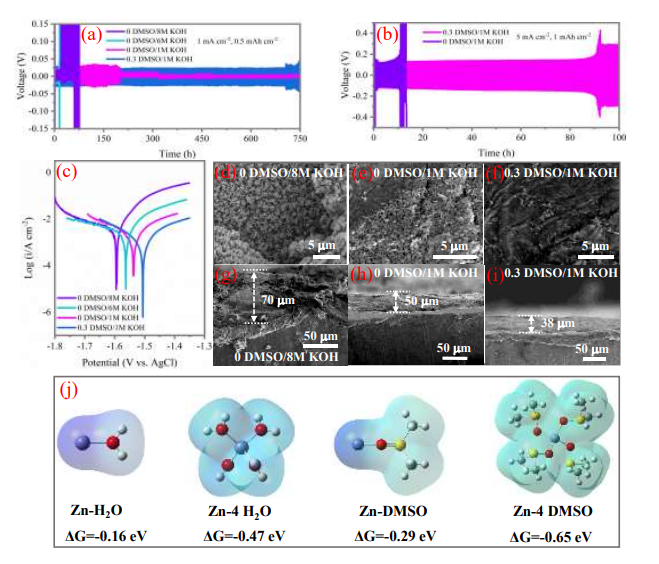

6. Angew:耐堿防凍添加劑助力可-60°C下工作的水系Zn||Ni電池

水系堿性電池,如Zn||Ni電池,由于具有高能量密度、高安全性和低成本等優點,引起了人們的極大興趣。然而,在堿性條件下,如果在溫度低于0 °C下工作時,水溶液會結冰,循環穩定性較差,嚴重制約了它們的低溫性能。近日,香港城市大學支春義教授,中科院深研院Chao Peng通過在1M KOH溶液中加入二甲基亞砜(DMSO)作為耐堿防凍添加劑,成功構建了一種穩定的水電解質,其最低凝固點可達-90 ℃。

本文要點:

1)在堿性條件下,DMSO還能延緩鋅負極腐蝕,防止鋅枝晶的形成,從而使鍍鋅/剝離在1mA cm-2和0.5 mAh cm-2下可循環700 h以上。

2)所制備的Zn||Ni電池可耐受低至-60 ℃的工作溫度,其0.5 C下的放電容量在-40 ℃下保持84.1%,在-60 ℃下保持60.6%。同時,在-40℃和2 C下,它可以保持600次循環,比容量保持率為86.5%。

這一工作為設計耐堿添加劑降低電解液凝固點和穩定的金屬負極提供了新的機會,將推動環境適應性顯著增強的水系堿性電池的發展。

Shengmei Chen, et al, Alkaline Tolerant Antifreezing Additive Enabling Aqueous Zn||Ni Battery Operating at -60 °C, Angew. Chem. Int. Ed. 2022

DOI: 10.1002/anie.202212767

https://doi.org/10.1002/anie.202212767

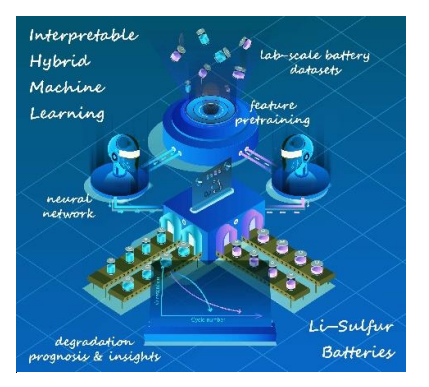

7. Angew:混合機器學習解開鋰硫電池的降解化學奧秘

不斷增長的能源需求使追求可持續能源技術成為全球當務之急。新興可充電電池的發展常受到人們對在巨大空間中由纏結圖案組成的有限化學理解的嚴重阻礙。

近日,電子科技大學彭翃杰將時間序列分解和遞歸神經網絡(RNN)相結合,提出了一種可解釋的混合機器學習(ML)框架,用以揭示鋰硫(Li-S)電池的容量衰減過程。

本文要點:

1)通過對動態特征的預訓練工程,以適應電池之間的差異,并結合將單個電池聚集成組的靜態特征,所開發的混合模型實現了以令人印象深刻的低預測誤差(8.9 %的壽命終止預測)來預測電池衰減。此外,與通常由黑盒模型組成并提供有限見解的傳統電池預測ML不同,混合ML框架更側重于豐富物理理解。

2)通過特征重要性排序進行的更深入的機理分析,研究人員揭示了一個尚未報道的性能指標(首次放電時電解質與高壓區容量的比率)來表征Li–S電池的循環性能,該指標比廣泛認可的指標(即電解質與硫(E/S)的比率)更有效。從而闡明了實用鋰硫電池的合理設計和參數優化。

3)這些發現突出了可解釋ML的有效性,它不僅揭示了復雜電池化學中的隱藏模式,還將學到的模式轉化為可理解的知識。由此可見,這種可解釋的混合ML框架在簡化實際鋰電池和其他新興復雜系統的驗證和設計方面具有巨大應用潛力。

Xinyan Liu, et al, Untangling Degradation Chemistries of Lithium–Sulfur Batteries Through Interpretable Hybrid Machine Learning, Angew. Chem. Int. Ed. 2022

DOI: 10.1002/anie.202214037

https://doi.org/10.1002/anie.202214037

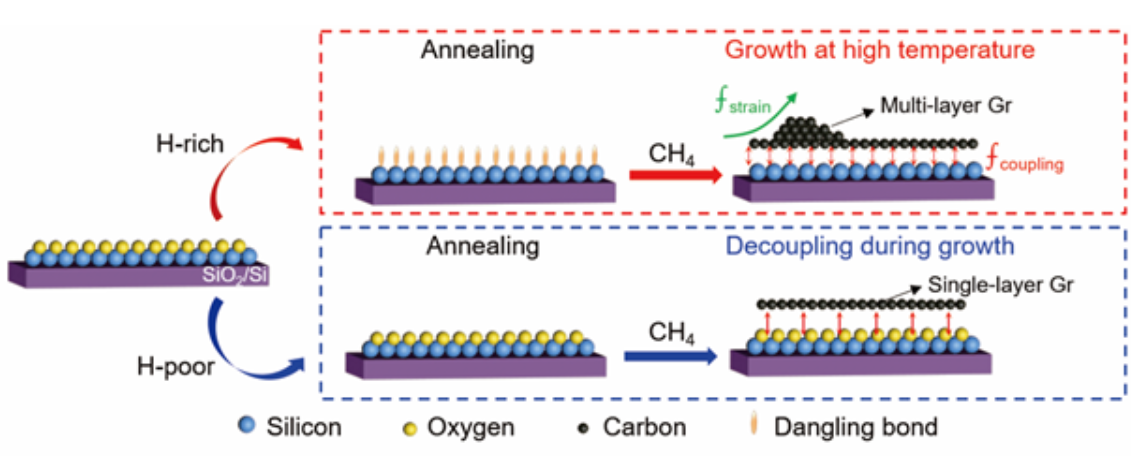

8. AM:在硅晶圓上生長的準懸浮石墨烯

石墨烯在絕緣體上的直接生長提供了晶圓級的均勻性,這對電子和光電應用是至關重要的;然而,到目前為止,這仍然是一個挑戰,因為它需要一種與金屬完全不同的生長模式。北京大學劉忠范教授、蘇州大學孫靖宇、Lizhen Huang、國家納米科學中心高騰以及中國石油大學(華東) Wen Zhao等使用界面解耦化學氣相沉積策略演示了在Si晶圓上無金屬催化劑的準懸浮石墨烯生長。

本文要點:

1)在生長過程中采用較低的H2用量和同時引入甲醇,可以有效減弱合成的石墨烯與底層基體之間的相互作用。因此,生長模式可以進行微調,產生具有晶圓級均勻性的單層石墨烯薄膜。

2)這樣,在4英寸Si晶圓上生長的石墨烯可以實現無需轉移制備高性能石墨烯場效應晶體管陣列,其電荷中性點幾乎沒有移位,表明石墨烯具有準懸浮特性。此外,載流子遷移率可達15000 cm2 V?1 s?1。本研究有望為實際石墨烯器件中硅片級高質量介電石墨烯的合成提供有意義的見解。

Ci, H., et al, Transfer-Free Quasi-Suspended Graphene Grown on a Si Wafer. Adv. Mater.

DOI: 10.1002/adma.202206389

https://doi.org/10.1002/adma.202206389

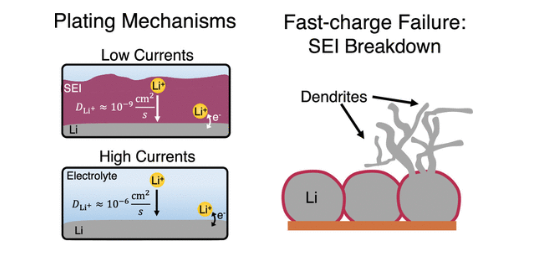

9. Nano Letters:解析用于快充鋰金屬負極電鍍的電流依賴機制

較差的快速充電性能嚴重制約了可充電鋰金屬負極的應用。揭示充電速率、電鍍機制和鋰形態之間的關系可以實現快速充電解決方案。基于此,斯坦福大學鮑哲南院士,崔屹教授報道了開發了一種結合電分析和納米尺度表征的方法來解決鋰電鍍機制和形態的電流依賴機制。

本文要點:

1)通過固體電解質界面(SEI)的Li+傳輸的測量表明,低電流在掩埋的Li||SEI界面誘發電鍍,但是高電流在新鮮的Li | |電解質界面引發SEI擊穿和電鍍。后一種途徑可以在極高的電流下誘導{110}面Li的均勻生長,這表明單獨的離子傳輸限制不足以預測Li形態。

2)在電池相關的快速充電倍率下,高于臨界電流密度的SEI擊穿會產生有害的形態和較差的循環性能。因此,防止電解質中的自擊穿和緩慢離子傳輸是至關重要的。這種機理上的見解可以為進一步的電解液工程和鋰金屬電池快速充電協議的定制提供信息。

David T. Boyle, et al, Resolving Current-Dependent Regimes of Electroplating Mechanisms for Fast Charging Lithium Metal Anodes, Nano Lett., 2022

DOI: 10.1021/acs.nanolett.2c02792

https://doi.org/10.1021/acs.nanolett.2c02792

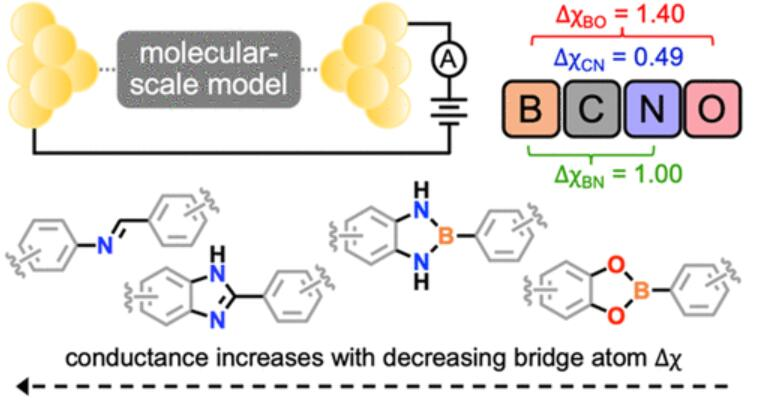

10. Nano letters: 動態共價化學橋的電荷傳輸

永久多孔、二維和三維(2D和3D)有序聚合物(OP;通常稱為共價有機或金屬-有機框架、COF和MOF)是一類高度模塊化的新興功能材料。但是,有序聚合物的化學結構和電導率之間的關系很難用大塊樣品來探測。鑒于此,南加州大學Inkpen Michael S.、韋恩州立大學Liu Zhenfei提出,適當分子尺度模型的電導測量可以揭示重復單元之間電子耦合的趨勢,這可能有助于OP設計。

本文要點:

1) 作者應用掃描隧道顯微鏡的斷裂連接(STM-BJ)方法來研究包含OP相關亞胺、咪唑、重氮硼酸鹽和硼酸酯動態共價化學橋的單分子的傳輸性質。值得注意的是,在溶液中穩定的硼基化合物在原位離解需要在高度惰性手套箱氣氛下測量。

2) 作者發現結電導與橋原子之間的電負性差異呈現負相關性,而第一原理計算進一步揭示了硼酸酯結透射本征通道中不同的結結構。

Zelin Miao et.al Charge Transport Across Dynamic Covalent Chemical Bridges Nano Letters (2022)

DOI: 10.1021/acs.nanolett.2c03288

https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.nanolett.2c03288

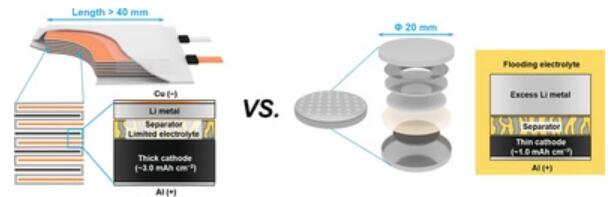

11. AEM綜述:電池中鋰金屬陽極的工作原理

鋰金屬電池被認為是下一代儲能系統電池之一。然而,鋰陽極中的枝晶生長是實際能量密度低、壽命短和安全性能差的罪魁禍首。抑制鋰枝晶生長的策略大多在材料級紐扣電池中進行,而其在器件級電池中的有效性仍在爭論中。為了實現鋰金屬電池的實際應用,必須解決電池中的樹枝晶問題。鑒于此,清華大學張強、南京信息工程大學李敬發、東南大學程新兵對電池中鋰金屬陽極的工作原理進行了綜述

本文要點:

1) 本文綜述了實用囊式電池中鋰金屬陽極的失效機理和調控策略。首先,強調了材料級紐扣電池和器件級電池之間的差距。著重關注器件級鋰金屬電池失效機理的機理理解和定量討論。

2) 隨后,綜述了最近提出的抑制電池樹突生長的策略。以及電池的最新電化學性能,尤其是備受關注的電池級能量密度和壽命。本綜述旨在總結對電池鋰金屬陽極的科學和工程理解,并為鋰金屬電池的實際應用提出一些新的見解。

Liu, H., Sun, X., Cheng, X.-B., Guo, C., Yu, F., Bao, W., Wang, T., Li, J., Zhang, Q., Working Principles of Lithium Metal Anode in Pouch Cells. Adv. Energy Mater. 2022, 2202518.

DOI: 10.1002/aenm.202202518

https://doi.org/10.1002/aenm.202202518

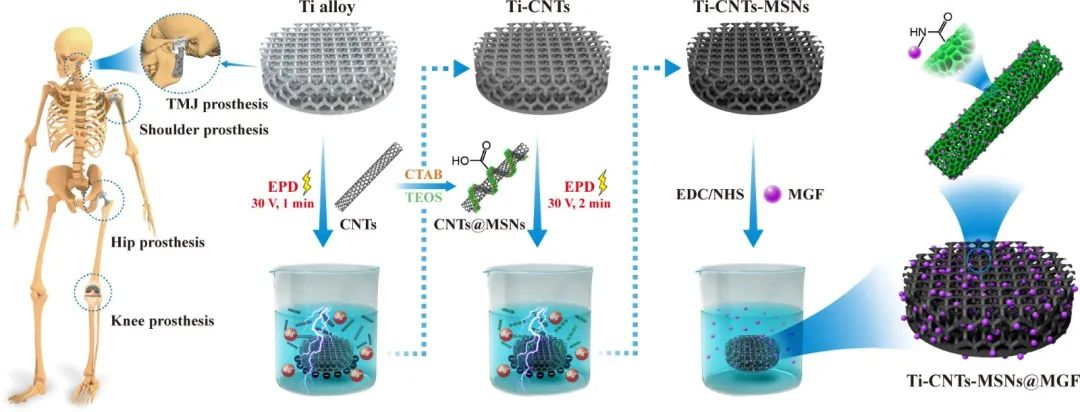

12. ACS Nano: 多孔鈦合金改善關節假體的肌肉再生

全關節置換術 (Total joint replacement, TJR) 被廣泛用作重建嚴重關節疾病的有前景的治療方法,但其特點通常是骨骼肌與金屬關節假體的附著嚴重喪失,導致纖維瘢痕組織形成和隨后的運動功能障礙。組織工程技術可能為骨骼肌再生為金屬關節假體提供潛在的策略。

鑒于此,上海交通大學醫學院楊馳、鄭吉駟、鄒多宏等人將電泳沉積 (EPD) 涂覆碳納米管 (CNT) 和介孔二氧化硅納米粒子 (MSN) 的多孔鈦 (Ti) 合金支架設計為機械生長因子 (MGF) 載體。

本文要點:

1)這種兩層涂層具有納米結構的拓撲結構、優異的 MGF 負載和通過共價鍵結合的延長釋放性能,可改善多孔鈦合金支架中的成肌細胞粘附、增殖和成肌分化,而無細胞毒性。Akt/mTOR 信號通路在這一過程中起著關鍵作用。

2)此外,體內研究表明,支架促進肌肉生長,而不是纖維化組織進入多孔鈦合金結構,并改善肌肉衍生的機械性能、衛星細胞的遷移,以及可能的免疫調節。總之,這種納米材料涂層支架提供了一個實用的生物材料平臺,用于再生假體周圍肌肉組織,并恢復與自然關節相當的運動功能。

Improved Muscle Regeneration into a Joint Prosthesis with Mechano-Growth Factor Loaded within Mesoporous Silica Combined with Carbon Nanotubes on a Porous Titanium Alloy. ACS Nano 2022.

https://doi.org/10.1021/acsnano.2c04591