目前,移動機器人的數量激增,涵蓋了生態監測、倉庫管理和極端環境探索,以及個人消費者的家。這一不斷擴大的應用領域要求機器人跨越多種環境,這是傳統機器人設計策略尚未有效解決的一個重大挑戰。例如,仿生設計模仿動物的形態、推進機制和步態構成了一種方法,但它失去了可用于超越動物性能的工程材料和機制的好處。

在形態發生過程中(生物中形態產生的過程),進化完善的遺傳程序為動物提供了身體形狀,使它們能夠在主要類型的棲息地中有效移動。但是,在其他環境中,這些調整通常會帶來性能低效的代價。同樣,當工程師設計移動機器人時,他們傾向于在單一操作環境的基礎上選擇設備的結構和行為。其結果是固定的結構和行為,在一個環境中表現出色,但會影響機器人適應其他環境的能力。

成果簡介

鑒于此,耶魯大學Rebecca Kramer-Bottiglio等人介紹并評估了“自適應形態發生”,這是一種設計策略,它使機器人能夠重新配置其身體形態(身體形狀),并使用統一的結構和運動創建系統相應地調整其行為,以便他們能夠針對不同的環境進行專門的運動。

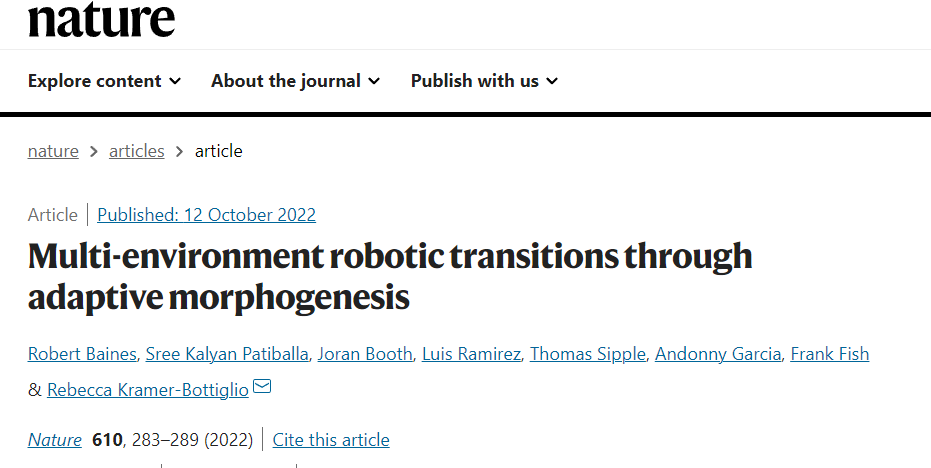

圖|以海龜為靈感的兩棲機器人

不同物種不同的身體特征

與動物不同,機器人可以使用工程材料和機械裝置,自發形成有利于在不同環境中移動的身體特征。作為特殊水生和陸生特征的模板,研究人員主要考慮水生和陸棲龜。所有海龜都有相同的身體結構,包括四肢和外殼,但不同的物種從根本上適應不同的棲息地。海龜非常適合游泳,因為它們流線型的身體和鰭狀肢,但沒有像它們的體重較大的陸生近親加拉帕戈斯龜(Chelonoidis niger)那樣在陸地上直立行走所需的生理機能。

可爬,可游,可走

探究人員通過構建兩棲機器龜(amphibious robotic turtle, ART)來評估適應性形態發生的效用。ART能夠進行各種水上和陸地步態,四肢可以在流線型的鰭狀肢和負重的腿之間變形。這種假肢含有硬度可以變化的聚合物材料,以及充氣致動器(將能量轉化為運動的裝置),以促進形狀的徹底、可靠變化。

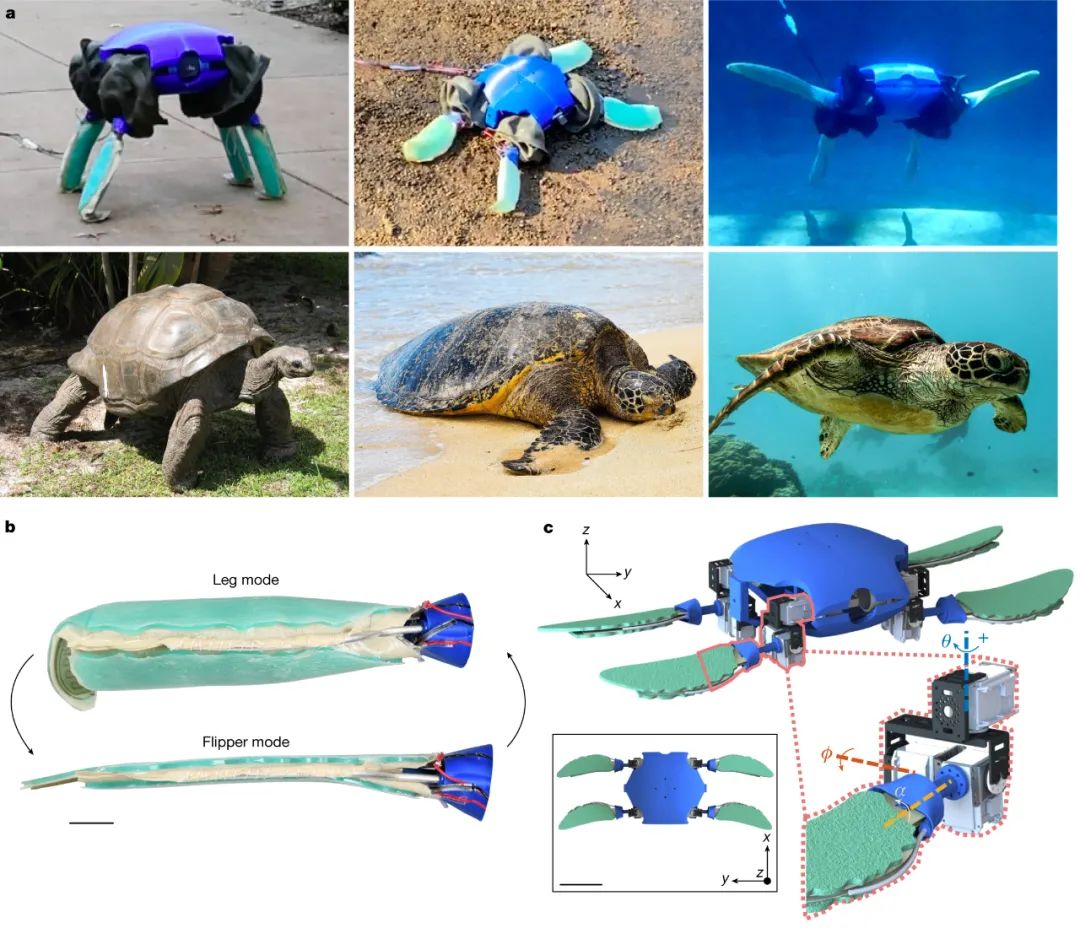

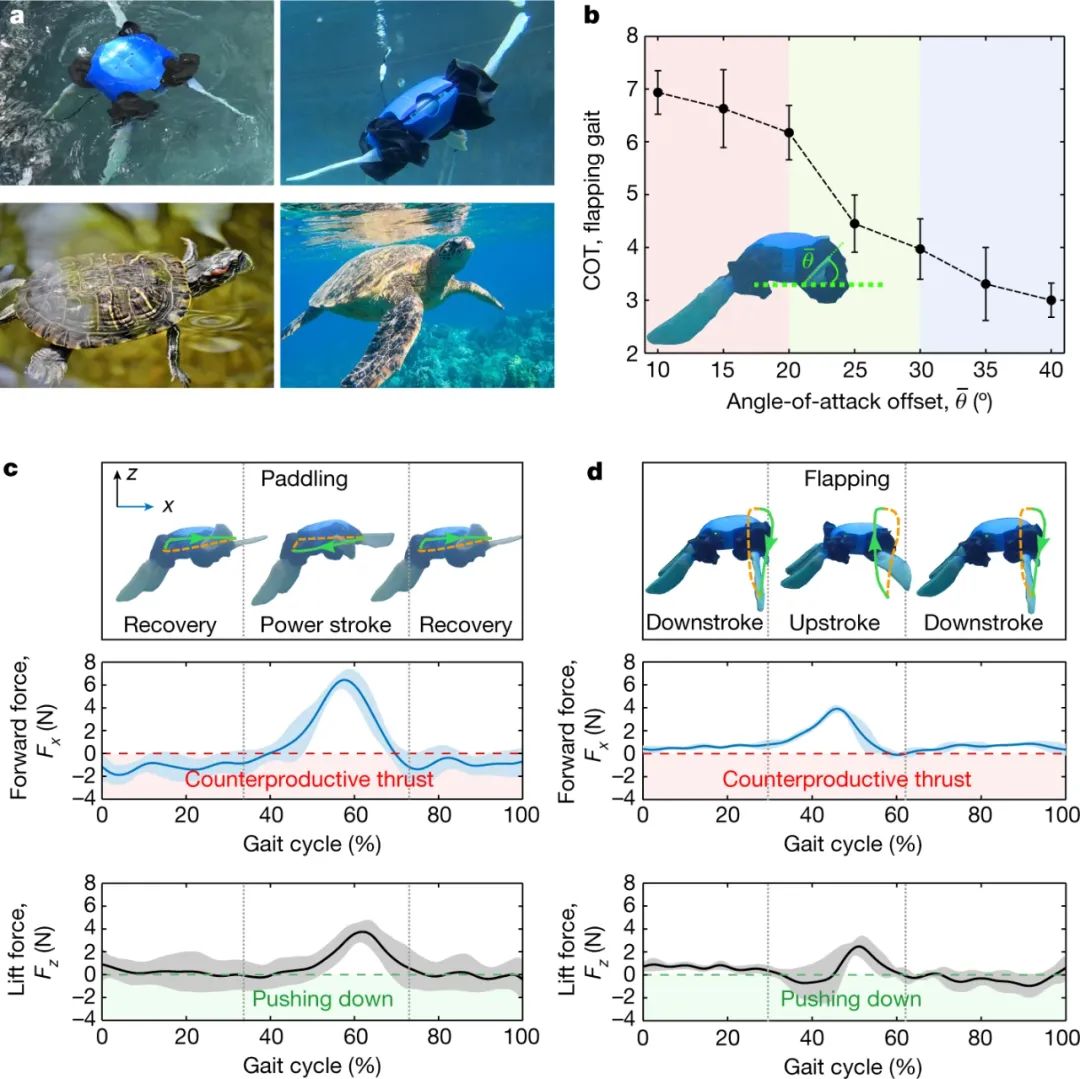

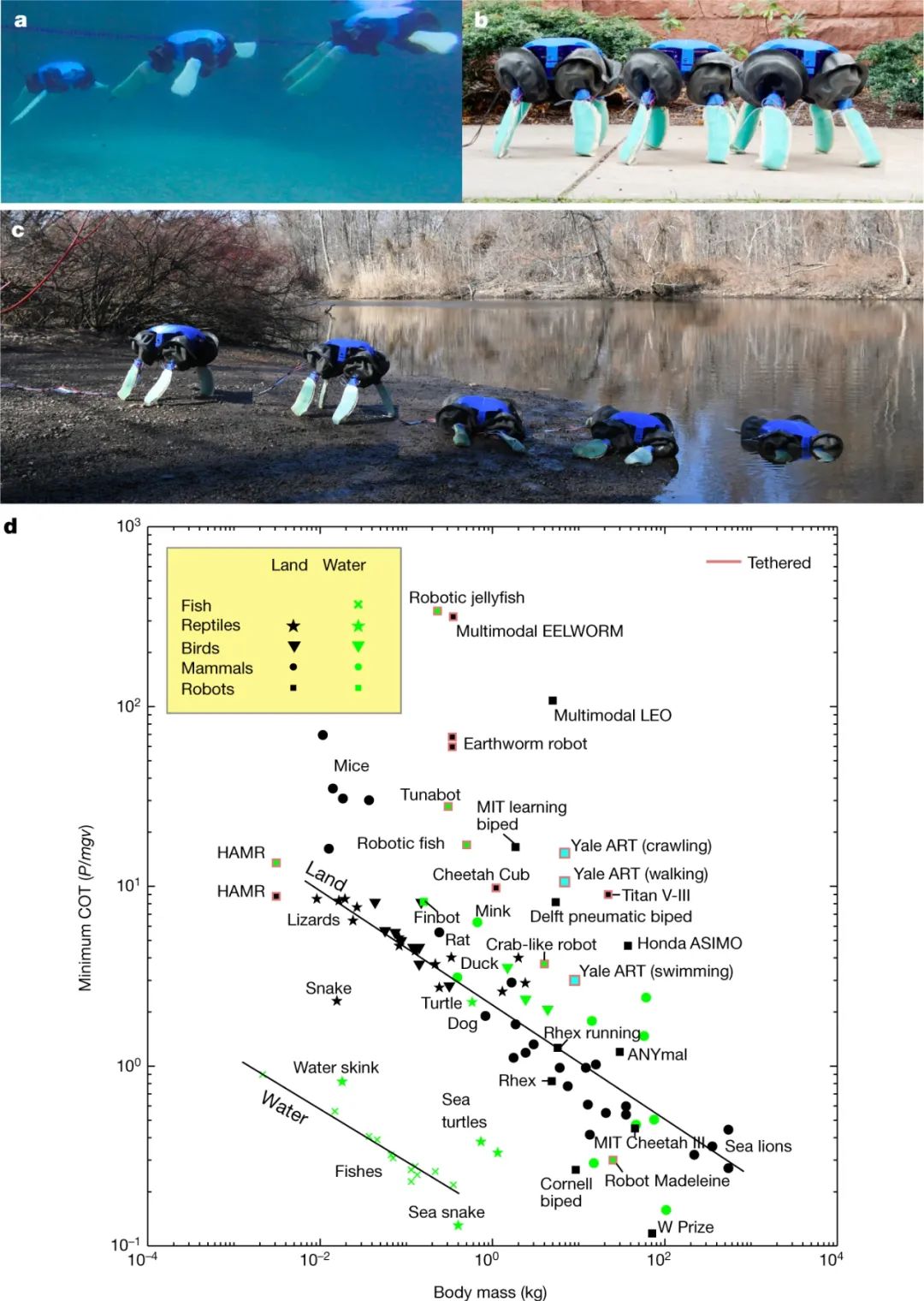

研究人員發現,自適應形態發生使ART能夠使用多種策略在多種環境中移動:在水下或水面游泳,在各種陸地地形上行走,以及在陸地到水的過渡地帶爬行。使用步態和肢體形狀的不同組合評估ART的運輸成本(系統輸入的能量與向前運動產生的能量的比率),揭示了地形摩擦力和含水量等參數如何在不同條件下控制運動。

圖|游泳

圖|行走

圖|爬行

展現機器人壯舉

此外,研究人員還證明,就運輸成本而言,ART的表現與或在某些情況下優于其他純水上或陸地機器人。例如,ART比陸上腿機器人(如麻省理工學院的訓練biped動物)的表現要好三倍,并且性能與單模式系繩四足動物(如Cheetah Cub和Titan V-III)相似。ART比許多專門的水上機器人(包括介電彈性體致動器機器人水母)表現要好十倍,和比一個單馬達驅動的魚要好兩倍。至關重要的是,ART可以在非結構化環境中進行轉換,同時保持與單模機器人相當或更好的性能,據研究人員所知,這是迄今為止沒有機器人展示過的一項壯舉。

圖|過渡原則和COT環境化

總結與展望

在非結構化、動態的環境中,如陸地到水域的過渡,研究人員發現,將身體形狀和行為視為可調整變量的機器人設計可以提高效率。更廣泛的含義是,未來的機器人可以使用自適應形態發生來專門處理不只一個環境,而是多個環境。

ART還沒有足夠的可靠性來部署為商業機器人。它需要進一步發展,以便能夠脫離電源,自動調整浮力,精確控制運動,并使其變形硬件更加堅固。

以ART作為研究在多種環境中移動的機器人的平臺,研究人員希望更全面地研究從陸地到水的過渡中的機器人運動。未來研究的其他關鍵內容包括確定機器人在環境轉變期間何時以及如何調整其形狀和步態;最好的肢體形狀-步態對以最大限度地提高能量效率;以及是否可以利用環境擾動,如波浪或水流,對機器人有利。除了這些基本問題外,還設想ART將應用于監測海岸線的生態系統和支持潛水員。

參考文獻:

Baines, R., Patiballa, S.K., Booth, J. et al. Multi-environment robotic transitions through adaptive morphogenesis. Nature 610, 283–289 (2022).

https://doi.org/10.1038/s41586-022-05188-w