增材制造,即“3D打印”是一種先進的制造技術,用于逐層修復或制造幾何形狀復雜的零部件,近些年受到了學術界和工業界的廣泛關注。鎳基高溫合金在高溫下具有良好的力學性能、抗氧化/腐蝕性能以及熱穩定性,因此,被廣泛應用于能源和航空航天工業等高端領域的產品制造。近些年,為滿足實際應用對構件復雜形狀和設計自由度的高度需求,增材制造也應用于鎳基高溫合金的制造。由于該技術涉及流體、冶金等繁多的理化過程,加之鎳基高溫合金本身的元素組成比較復雜,成形件中極易產生缺陷。其中,由于殘余應力而引發的開裂現象最為嚴重,因此,明確開裂機理并采用適合的手段消除裂紋十分重要。 NMS主編、香港城市大學呂堅院士,南方科技大學朱強講席教授及其合作者在Nano Materials Science發表題為“Additive manufacturing of Ni-based superalloys: Residual stress, mechanisms of crack formation and strategies for crack inhibition”的綜述文章。

文章鏈接:https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2589965122000460

文章簡介:

一、殘余應力的產生、影響及測量方法

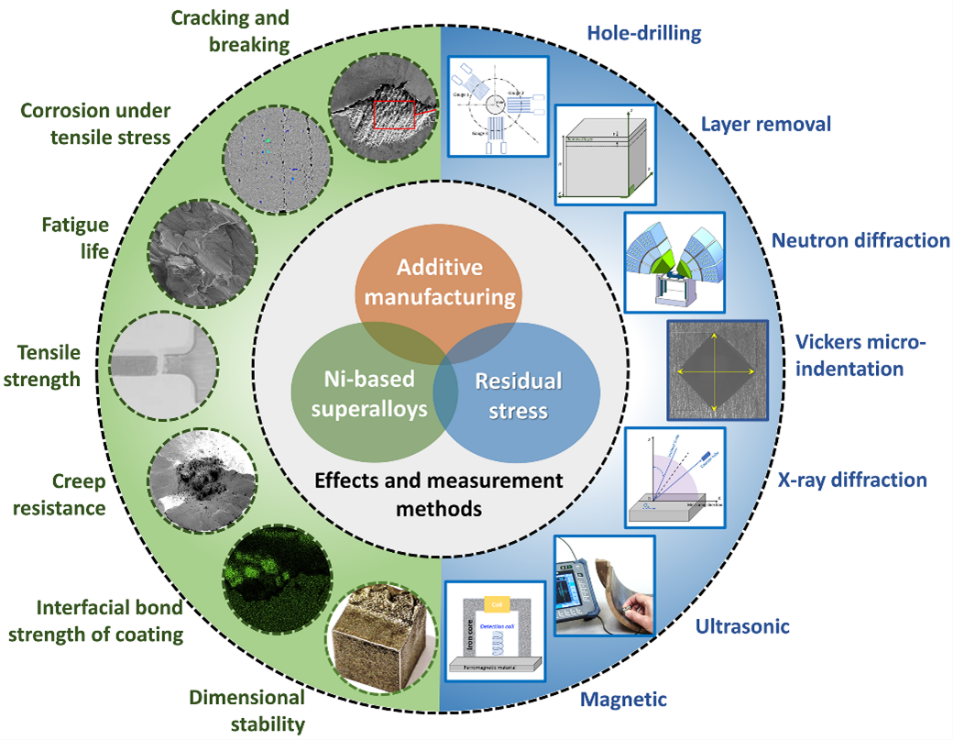

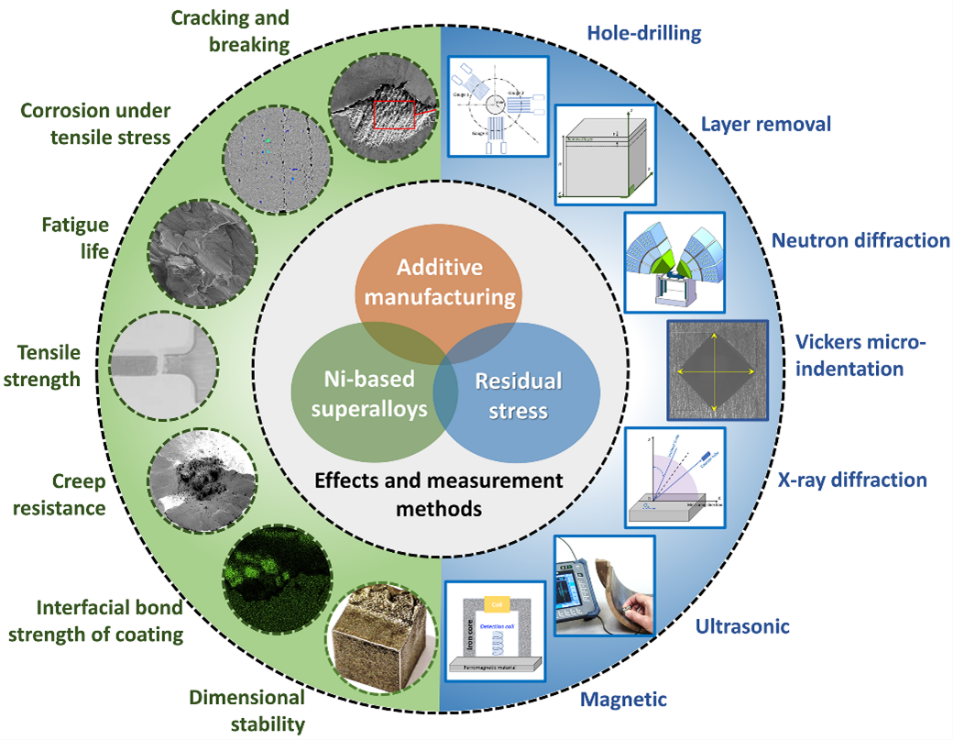

殘余應力,也稱為內應力,是在沒有外部載荷的情況下,組成零部件的材料體中產生的剩余應力。它通常是由相變和溫度梯度引起的材料硬化而積累形成的。所有熱機械制造過程都會產生殘余應力,而所有殘余應力系統都是自平衡的。逐層累積的增材制造過程具有獨特熱歷史,該熱歷史通常會導致固體結構的熱膨脹和收縮,因此,成形件具有較高水平的殘余應力,同時也是材料開裂的驅動力。圖1列舉了殘余應力對材料服役的不利影響以及常用的測量方法。

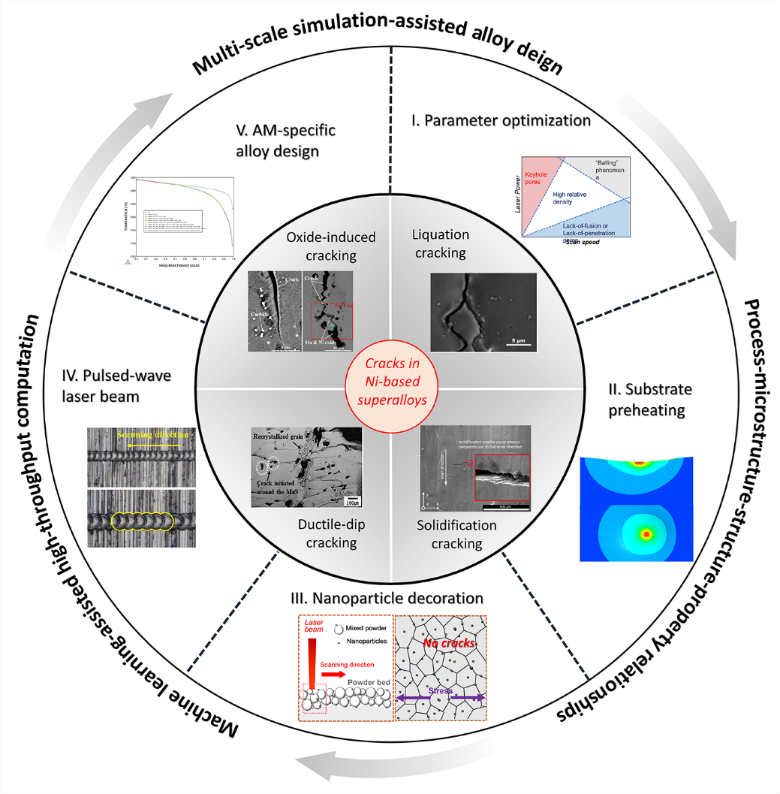

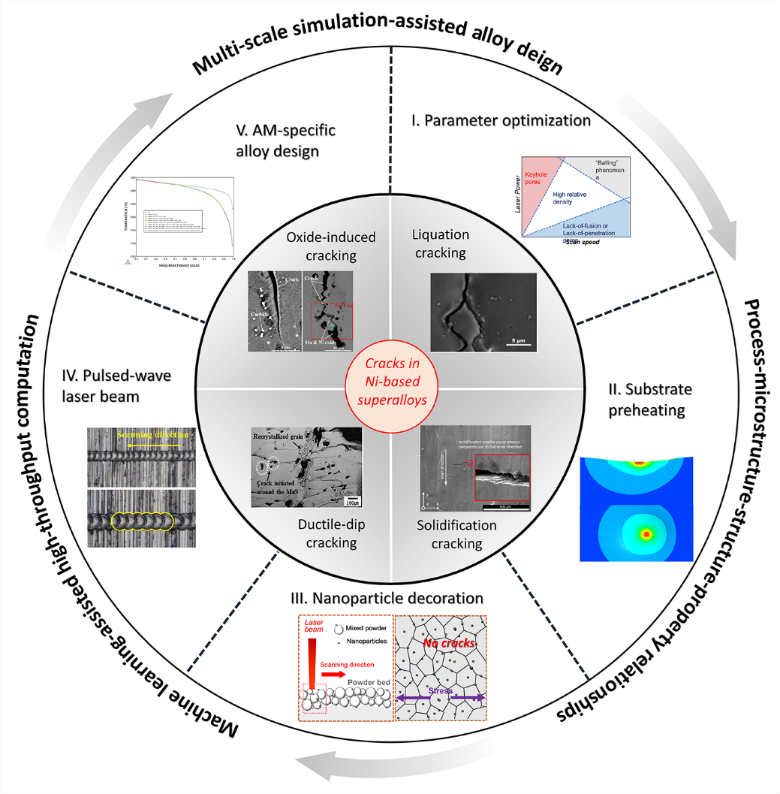

凝固裂紋:由于合金組成成分復雜,在凝固過程中產生偏析,從而導致晶界處局部元素富集,在凝固的最終階段產生液膜,在殘余應力的作用下在熔區發生撕裂。液化裂紋:在晶界位置形成低熔點相,由于增材制造循環加熱的特點,上層的熱作用使得下層熱影響區的低熔點相直接熔化,發生開裂。失塑裂紋:在循環的熱作用下,材料升溫至一定溫度,在該溫度下材料的塑性急劇下降,產生脆性溫度區間,一旦殘余應力超過材料在該溫度下的屈服應力,即發生開裂。改變成形工藝從而達到控制材料凝固和溫度梯度的目的:參數化設計、脈沖激光、基板預熱。改變合金成分控制元素偏析或者改變凝固組織的最終結構:合金設計、金屬基復合材料、材料微合金化。

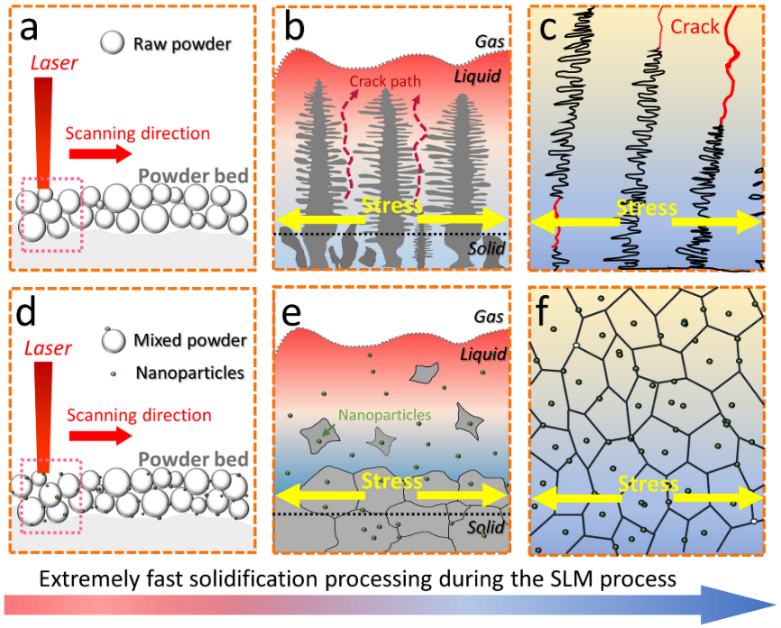

近年來,利用納米顆粒通過金屬增材制造技術原位制備金屬基復合材料的技術受到了廣泛關注。該方法使用含有納米顆粒的金屬粉末,通過球磨或粉末混合技術將納米顆粒直接引入商業合金粉末中,形成新的微觀結構,從而能夠改善材料性能,并有助于防止裂紋發展。該過程如圖3所示。圖3a-c顯示了無納米顆粒的金屬增材制造過程,其中柱狀枝晶在凝固過程中沿著構建方向在固液界面處生長,這些枝晶在最終的凝固微觀結構中占主導地位。在垂直與枝晶方向的殘余應力作用下,晶界處發生開裂。圖3d顯示了納米顆粒與合金粉末混合所制造的復合材料粉體。在激光等高能束流的照射下,這些陶瓷納米粉末被熔化并擴散到熔體中,在熔體中它們充當了異質形核的核心,從而使晶粒得以細化。細化的組織有效地增強了材料對變形的抵抗能力,另外還能夠消除元素的偏析作用,從而防止裂紋的產生,如圖3f所示。

圖3納米顆粒添加劑對消除裂紋作用的示意圖

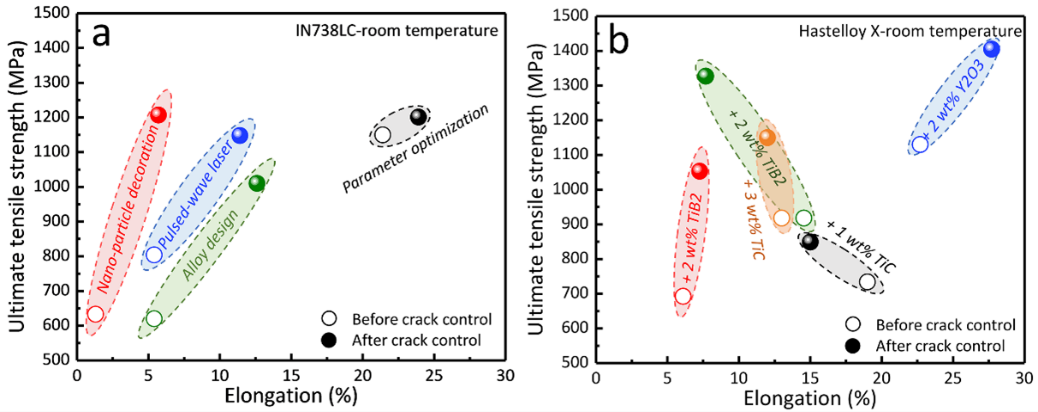

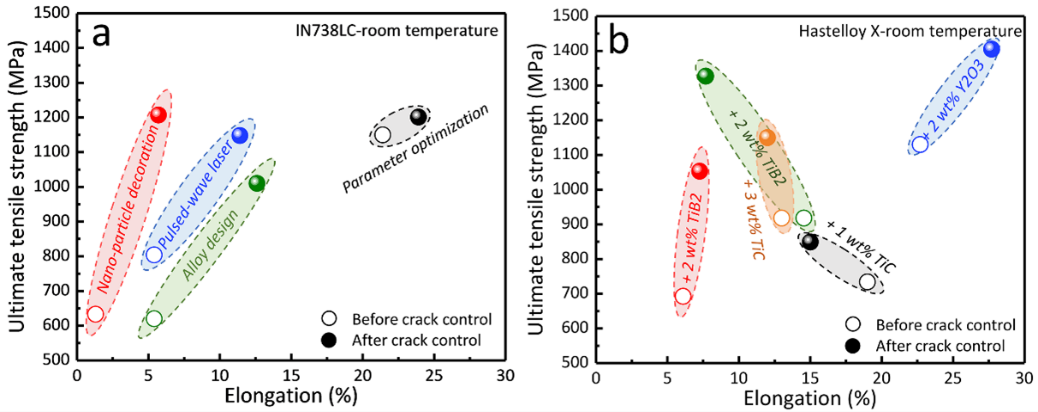

另外,納米顆粒的添加不僅消除了裂紋,還對材料起到了彌散強化作用,提升了材料的力學性能,如圖4所示。

本文回顧了相關文獻,總結了鎳基高溫合金在增材制造形成過程中的開裂行為以及裂紋的解決方法。文章討論的問題不僅對金屬增材制造領域的研究人員有所幫助,開裂機理和相應的開裂預防/消除方法也適用于其他合金系統。基于目前的綜述,我們提出了一些值得探索的領域,以促進增材制造鎳基高溫合金的未來發展和商業化應用:1. 探索具有不同復雜結構的鎳基高溫合金零部件的工藝-結構-性能關系幾乎所有關于鎳基高溫合金的增材制造研究都基于簡單形狀的試件,例如尺寸范圍從5mm至10 mm的立方體。因此,盡管增材制造的成形工藝、材料開裂行為和力學性能現在已經得到了很好的理解,但直接應用這些關系來形成尺寸更大或更小的實際工程部件,例如具有精細特征和大尺寸的晶格結構,或幾何復雜的航空部件,仍然具有挑戰性。因此,深入了解樣品尺寸與結構復雜性之間的關系至關重要。2. 定制和開發新針對于增材制造的無裂紋鎳基高溫合金目前用于增材制造的鎳基合金實際上是在傳統鑄造和鍛造合金的基礎上進行設計和優化的。其中由于裂紋敏感性的問題,大量現有的商業鎳基高溫合金不能直接應用于增材制造工藝當中。因此,設計和開發專門適用于增材制造的新型抗開裂高溫合金可能會成為該領域新的突破方向。高溫合金中的多種元素以及這些元素之間的相互作用意味著傳統的試錯方法可能不適用于新型高溫合金的開發。由于高溫合金預合金粉末成本高昂、制作周期長;此外增材制造本身的成本相較于傳統的成形方式也較高。因此人工智能、計算材料科學、材料設計軟件和高通量方法等將有助于快速、廉價并可靠地驗證候選的高溫合金。從制造商到向消費者交付產品的所有部門,行業標準都是必不可少的。ASTM和IOS等組織已經發布了一些特定增材制造工藝和熱處理工藝的工業和國家標準,以確保增材制造高溫合金的可靠性、穩定性。然而,由于增材制造技術在近些年的快速發展,涵蓋整個增材制造過程的系統標準非常龐大且復雜。例如,裂紋密度通常用于標定高溫合金的開裂程度,但是它會隨樣品的尺寸和形狀而變化,導致科研人員測量的裂紋密度并不統一。因此,用于評估高溫合金裂紋敏感性的觀察位置和樣品幾何形狀等指征需要標準化。建立一套完善的技術標準和規范對指導增材制造鎳基高溫合金的可持續發展至關重要。

郭川博士(第一作者):香港城市大學深圳研究院副研究員。2021年9月博士畢業于英國伯明翰大學材料與冶金專業。主要從事金屬增材制造參數化設計,質量控制以及過程監測;增材制造合金缺陷產生機理分析以及消除方法研究,微合金化研究以及金屬基復合材料;增材制造合金材料力學行為研究(高溫拉伸、蠕變、疲勞),失效分析,氧化腐蝕性能等研究。在國際期刊發表論文17篇、包括第一/共同第一作者論文8篇、申請/授權發明專利8項。

李干(共同第一作者): 李干,香港城市大學-南方科技大學聯合培養博士研究生(導師為呂堅院士與朱強教授),分別在華中科技大學、哈爾濱工業大學獲得學士及碩士學位。主要從事高性能金屬增材制造材料的設計、研發及其應用。至今在Acta Materialia, Additive Manufacturing, Nano Materials Science, Composite Part: B, Journal of Alloys and Compounds等國際期刊發表論文21篇(其中第一/共同第一作者論文9篇)、申請/授權發明專利6項。

呂堅院士(通訊作者): 呂堅,法國國家技術科學院(NATF)院士、香港工程科學院院士、香港城市大學機械工程講座教授、國家貴金屬材料工程研究中心香港分中心主任、先進結構材料中心主任,Nano Materials Science主編。研究方向涉及先進結構與功能納米材料的制備和力學性能,機械系統仿真模擬設計。曾任法國機械工業技術中(CETIM)高級研究工程師和實驗室負責人、法國特魯瓦技術大學機械系統工程系系主任、法國教育部與法國國家科學中心(CNRS)機械系統與并行工程實驗室主任、香港理工大學機械工程系系主任、講座教授、香港城市大學院長,副校長兼研究生院院長。中科院首批海外評審專家,中科院沈陽金屬所客座首席研究員,東北大學、北京科技大學、南昌大學名譽教授,西安交通大學、西北工業大學、上海交通大學和西南交通大學顧問教授,上海大學、中山大學、中南大學等大學客座教授,中科院知名學者團隊成員,2011年被法國國家技術科學院(NATF)選為院士,是該院近300位院士中首位華裔院士。2006年與2017年分別獲法國總統任命獲法國國家榮譽騎士勛章及法國國家榮譽軍團騎士勛章,2018年獲中國工程院光華工程科技獎。已取得53項歐、美、中專利授權,在本領域頂尖雜志Nature(封面文章)、Science、Nature Materials、Materials Today、Advanced Materials、Advanced Functional Materials、Nature Communications、Science Advances、 Advanced Science、PRL、Angew. Chem. 等專業雜志上發表論文450余篇,被引31900余次。

朱強教授(通訊作者):朱強,1994年畢業于德國愛爾蘭根-紐倫堡大學材料科學專業,獲工學博士學位;曾任北京有色金屬研究總院副總工程師、首席專家、學術委員會委員、國家有色金屬復合材料工程技術研究中心副主任、北京市金屬先進成形技術中心首創主任,科技部十二五《高品質特殊鋼和高溫合金》總體專家組專家。現為英國材料、礦業與礦物學會會士,第十五屆國際半固態技術委員會主席,中鑄協半固態技術工作委員會主任委員。先后參與或主持法國科學中心中法合作項目、德國國家自然基金項目、英國國家自然基金重點項目、英中國際合作項目以及康明斯全球渦輪增壓器關鍵部件壓葉輪和渦輪的壽命改進項目。近5年先后承擔國家科技支撐、國際合作、重點研發計劃以及省市等縱向科研項目和企業合作橫向項目。曾獲國際合金及復合材料半固態加工技術杰出貢獻獎、北美國際半固態/擠壓鑄造大獎以及兩次康明斯技術創新獎等。受邀多次在國際著名學術會議上作特邀報告,發表論文170余篇,編輯出版專著2本,國際發明專利1項及中國專利50項。Chuan Guo, Gan Li, Sheng Li, Xiaogang Hu, Hongxing Lu, Xinggang Li, Zhen Xu, Yuhan Chen, Qingqing Li, Jian Lu*, Qiang Zhu*, Additive manufacturing of Ni-based superalloys: Residual stress, mechanisms of crack formation and strategies for crack inhibition, Nano Materials Science (2022) 0044.關于 Nano Materials Science2019年3月創刊,重慶大學主辦,香港城市大學呂堅院士任主編,21個國家 126位學者(包括18位院士)任編委,ScienceDirect全文開放獲取。已報道諾貝爾物理學獎得主Konstantin Novoselov院士、呂堅院士、Ruslan Z Valiev院士、盧柯院士、成會明院士、申長雨院士、趙東元院士、段雪院士、侯保榮院士、孫軍院士、王琪院士、張立群院士、Oliver G. Schmidt院士、Li Lu教授(新加坡國立大學)、Luyi Sun教授(美國康涅迪格大學)、Vijay Kumar Thakur教授(英國蘇格蘭鄉村學院)、郭再萍教授(澳大利亞臥龍崗大學)、張強教授(清華大學)、郭少軍教授(北京大學)、張荻教授(上海交通大學)、劉剛教授(西安交通大學)、彭章泉教授(中科院大連物化所)、劉暢教授(中科院金屬所)、劉天西教授(東華大學)、胡寧教授、付紹云教授、黃曉旭教授、魏子棟教授、張育新教授(重慶大學)等團隊的研究成果。刊發成果已被近110個國家及地區、約800種SCIE期刊引用報道,總下載58萬余次。已入選ESCI、EI、Scopus、CSCD核心、CAS、DOAJ、INSPEC數據庫,中國高質量科技期刊分級目錄的材料科學綜合類T2級、中國高校優秀科技期刊、重慶市高品質科技期刊、重慶市出版專項資助期刊、重慶名刊。2021 CiteScore 14.3,位列Scopus收錄的全球同類期刊:Chemical Engineering:Chemical Engineering (miscellaneous),第2位(2/42),前4.8%;Materials Science:Materials Science (miscellaneous),第5位(5/124),前4.0%;Engineering:Mechanics of Materials,第10位(10/384),前2.6%。