第一作者:C. Gervillié-Mouravieff

通訊作者:J.-M. Tarascon

通訊單位:法國巴黎索邦大學-皮埃爾-瑪麗-居里大學

本文亮點:

本工作報道了新開發的基于硫族化物光纖的紅外光譜技術(IR-FEWS),并且成功地將其應用于商用18650鈉離子/鋰離子電池中,實現了對電池工作過程中電化學反應的動態監測,揭示了電解液類型與添加劑對SEI的形成、溶劑化過程以及電解液分解過程中的作用機理。除此之外,通過將光纖嵌入到電極材料中,還能獲得電極材料的動態結構演化以及Li+/Na+的含量變化信息,實現真實商用條件下的分子尺度原位的電池監測。

研究背景

隨著鋰離子電池在各種場景應用的拓展,人們對于其內部反應機理的認識也不斷加深。而實際使用中電池內部的化學與電化學反應往往是動態且復雜的,關系到其在實際應用場景中壽命和安全,因此對電池內部的動態變化進行實時監控具有頗為重要的意義。傳統的監測分析手段如核磁共振(NMR)、透射電鏡(TEM)、紅外光譜(IR)以及電子順磁共振等技術能夠在微觀尺度給出十分有效的信息,但往往難以脫離實驗室應用在商用電池上,更難以實現對其內部的原位實時監測。在之前的工作中,Tarascon團隊通過光學布拉格光柵(FBG)傳感器成功實現了對電池內部電化學過程帶來的溫度、壓力、應力等物理參數的動態測量,有效地幫助分析了解電池內部的狀態。但是這種測量難以獲得分子尺度的化學信息,無法實現對反應過程更小尺度的監測。更進一步的分子水平的動態監測技術的開發和應用也成為了一項具有挑戰性和技術性的工作。

成果簡介

繼采用光纖技術成功對電池內部溫度、壓力、應力進行原位監測后,鋰電大牛J.-M. Tarascon進一步突破,采用光纖紅外光譜技術對商用電池內部進行分子級別的監測,為揭示電池內部動態化學過程提供又一有力手段。

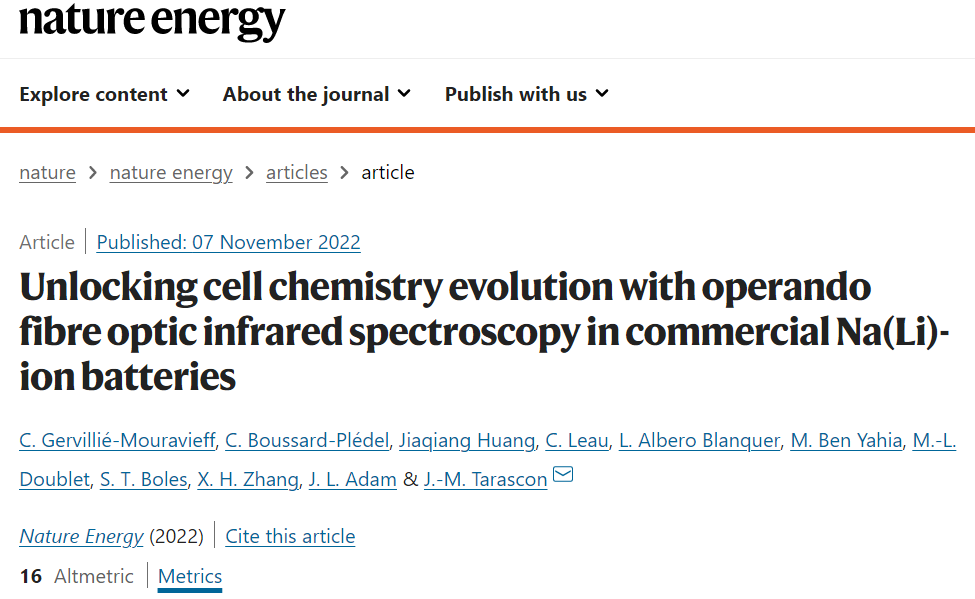

圖1. 光纖在電池中的裝配示意圖。

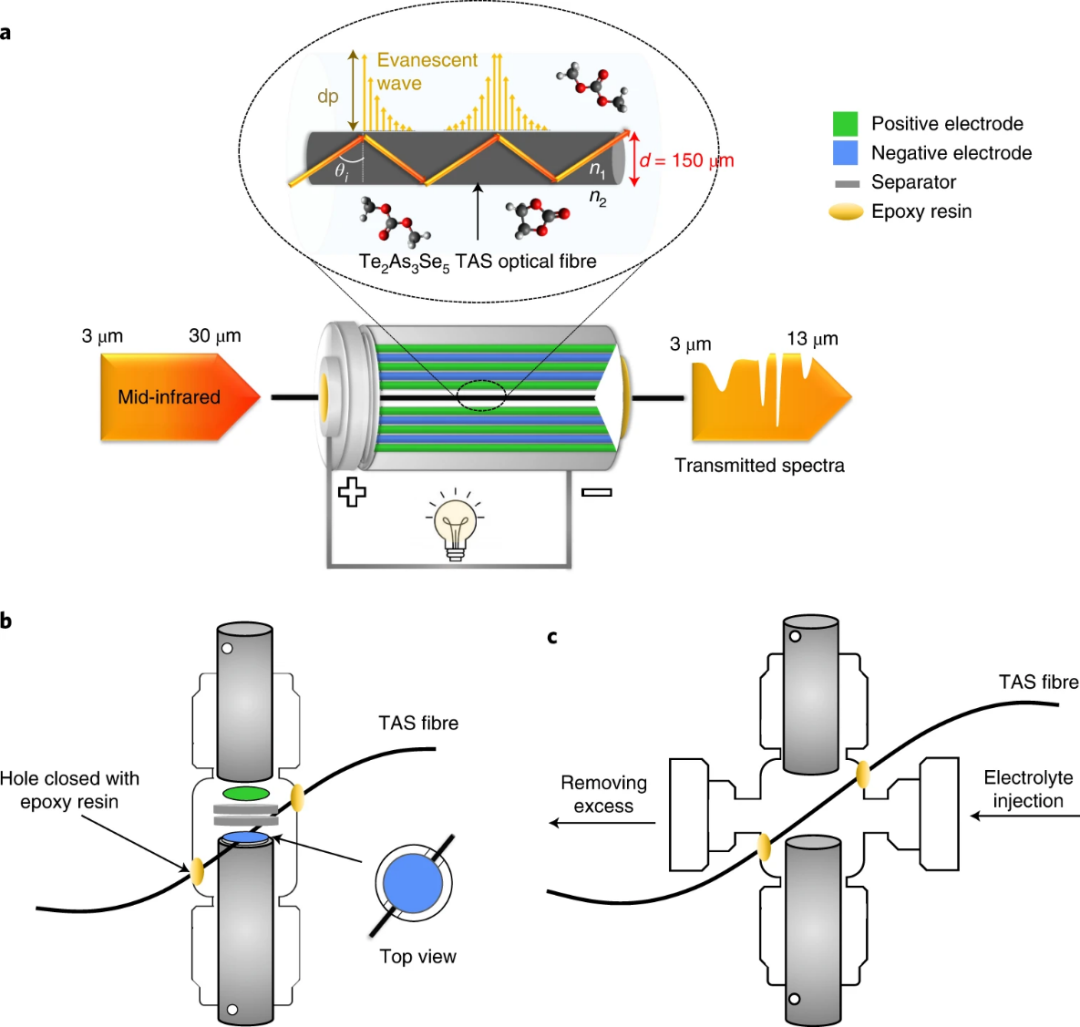

原位監測時將穩定無害的Te2As3Se5 (TAS) 光纖植入到18650商用電池中空部位,通過消逝波來探測光線周圍的分子物質,并外接紅外光譜探測儀在電池循環過程中進行光信號收集(圖1a)。為了證明這項技術的可識別能力,研究者在Swagelok電池中進行演示(圖1b),可以看到在注射不同的電解液時,光譜能夠立刻給出響應,表現出不同的特征峰,充分說明了這項技術對不同分子的區分能力以及快速響應(圖2)。

圖2. FEWS技術的驗證。

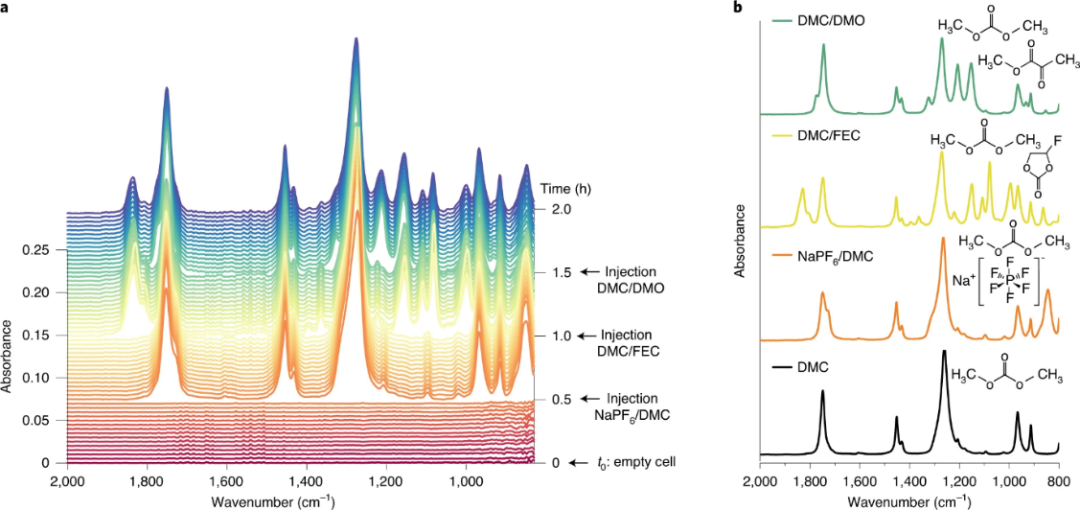

在商用電池的應用探測中,研究者首先對以0.1 M NaPF6/DMC 為電解液的Na3V2(PO4)2F3/Hard-carbon (NVPF/HC) 18650電池進行監測,采集到的光譜中特征峰的強度變化能夠很好的與DMC在循環過程的分解以及Na+的溶劑化過程相對應。同時,光譜中vPF帶的變化還反映了充放電過程中NaPF6的分解,并且這個過程在首圈過程中最為明顯,說明其參與了首圈SEI的形成,這也與已經了解到的SEI的成分相對應。此外,在光譜中還觀察到了相應DMC還原過程的分解產物RCOO-,印證了其分解機制(圖3)。

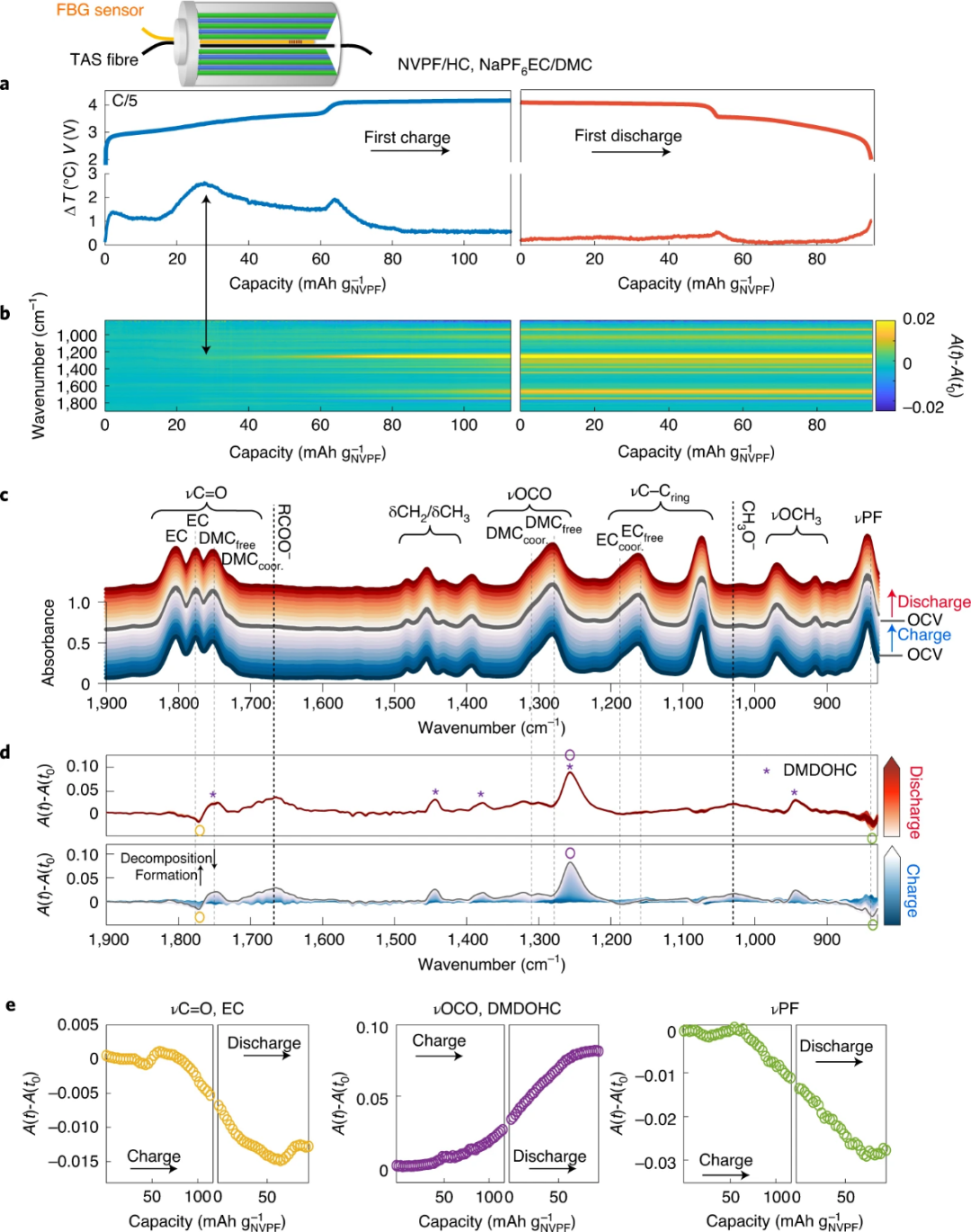

圖3.1 M NaPF6/DMC為電解液體系的 NVPF/HC 18650商用電池的監測。(圖中反映了光譜中不同分子基團對應的峰及其峰強變化,幫助獲得電池內部電化學反應信息。)

研究者進一步對以0.1 M NaPF6 EC/DMC(1:1, v/v)為電解液的NVPF/HC 18650電池進行監測(圖4)。他們從收集的充放電過程對應的光譜中觀察到了EC和DMC進行酯交換反應得到的產物DMDOHC的信號,并且該產物對應的峰強在充電過程結束時達到最大,在之后的循環過程中保持穩定,說明它們參與SEI形成的過程在首圈充電過程結束已經基本完成。同時EC的存在下,DMC對應的分解過程也得到了有效抑制,表現在充放電過程中一直穩定存在的vC=O峰。同樣的在首圈循環過程中也觀察到了NaPF6的溶劑化與分解過程。

圖4. 1 M NaPF6/EC/DMC(1:1, v/v)為電解液體系的 NVPF/HC 18650商用電池的監測。

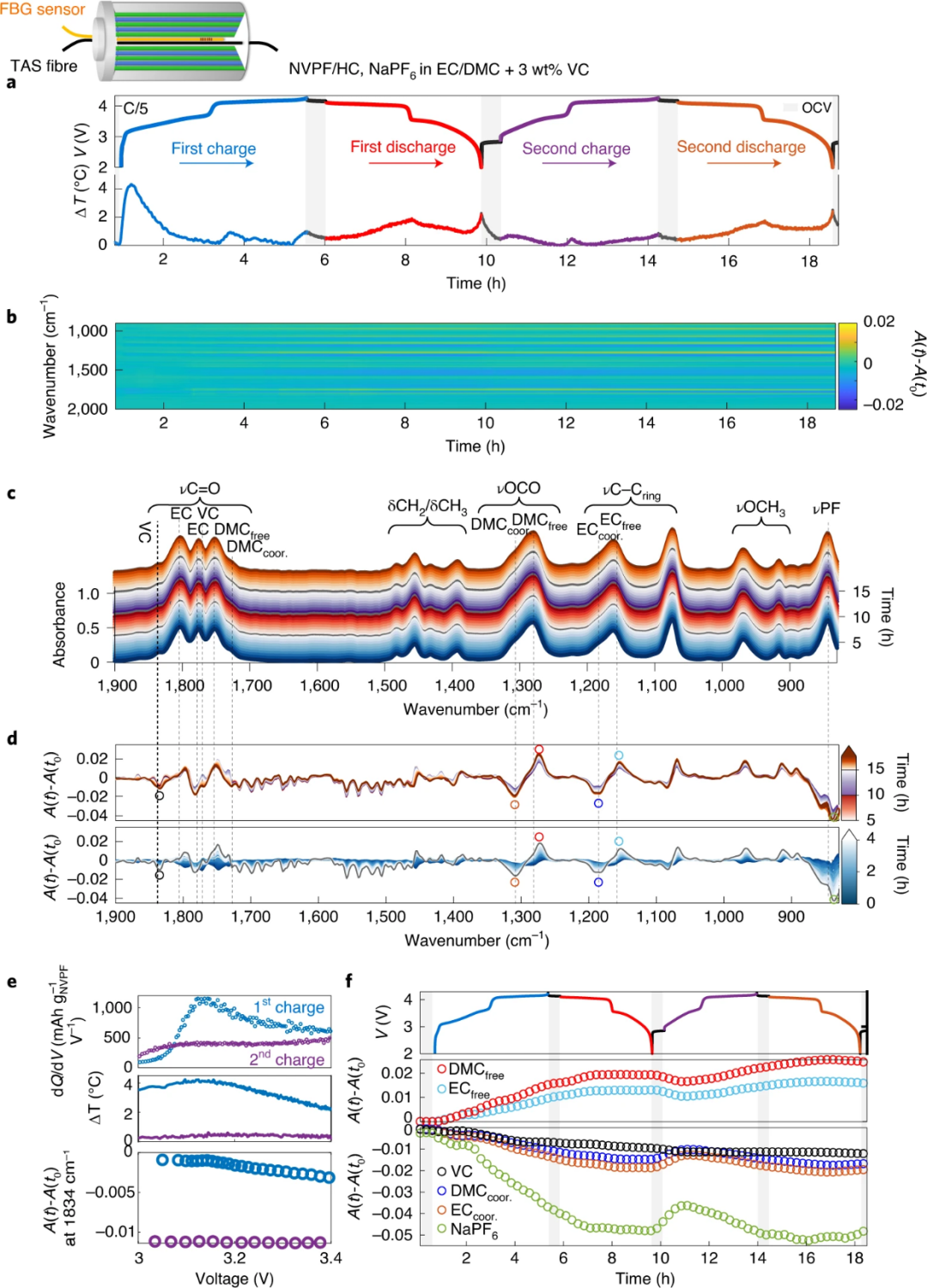

在加入3 wt% VC添加劑后,光纖紅外光譜技術也能成功識別出對應的添加劑,并且揭示添加劑作用機理(圖5)。在首圈充電過程的3.1V時VC的vC=O峰發生明顯衰減,這與電池對應的dQ/dV曲線出現的峰位以及熱曲線中的峰位很好地匹配,對應于VC添加劑的分解過程 。首圈充電過程完成前,VC對應的光譜中峰強度趨于不變,并且在隨后的充放電過程中保持穩定。這進一步印證了VC參與了首圈SEI形成過程,有助于更好的形成SEI。此外,在VC添加劑的存在條件下,這次并在收集到的光譜中沒有觀察到DMDOHC和Na2CO3對應的特征峰,說明添加劑能夠抑制其EC和DMC的還原過程。同樣的,通過與鈉離子配位的DMC/EC對應的vO-C-O以及vC-C的峰強變化也能觀察到電解液里NaPF6溶質濃度變化,幫助對電解液的狀態進行監控。

圖5. 對以添加了3% wt VC的 0.1 M NaPF6/EC/DMC(1:1, v/v)電解液體系的 NVPF/HC 18650商用電池的監測。(反映了IR-FEWS對復雜體系的高識別能力)

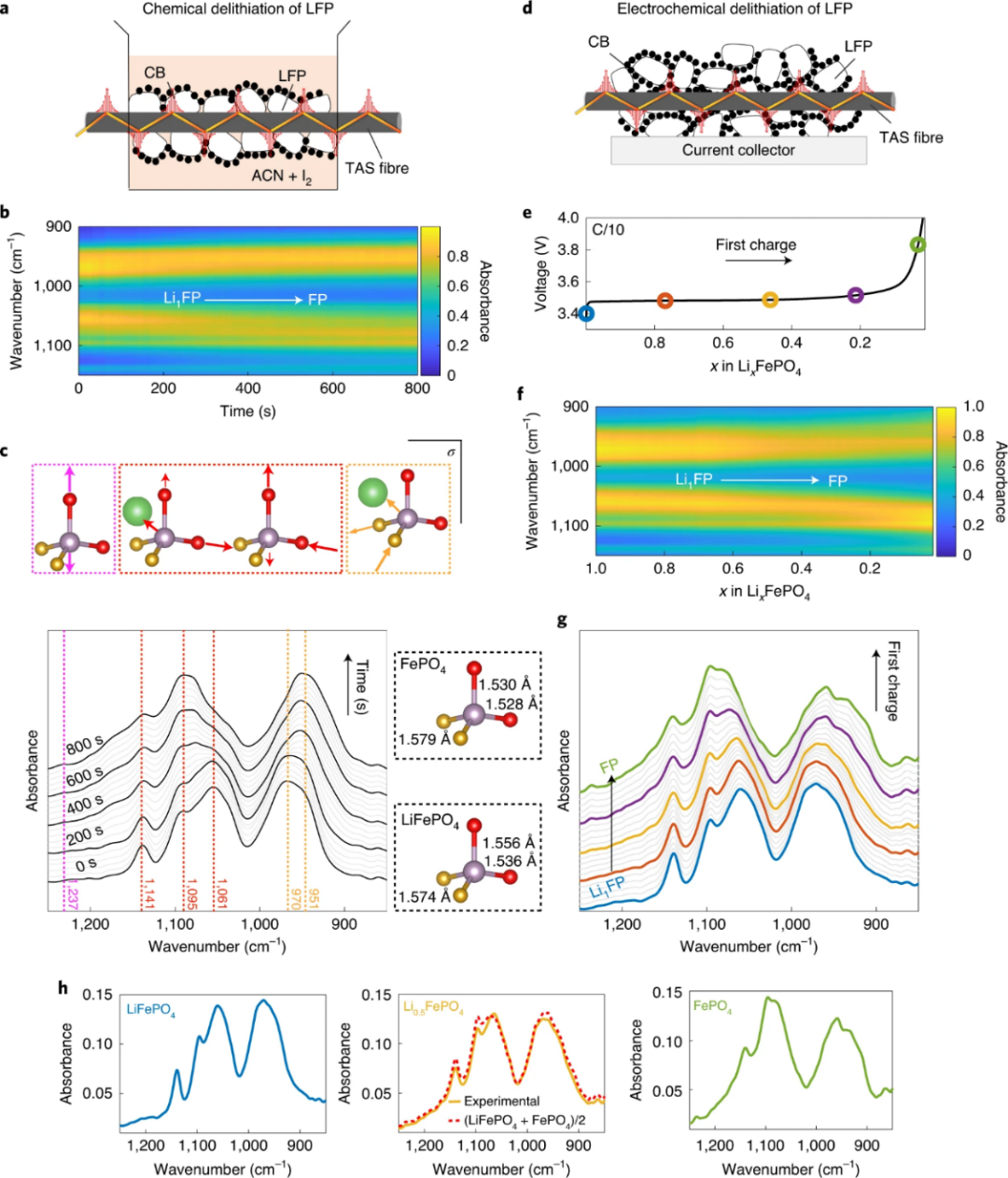

圖6. IR-FEWS 技術實現對LiFePO4電極材料的監測。

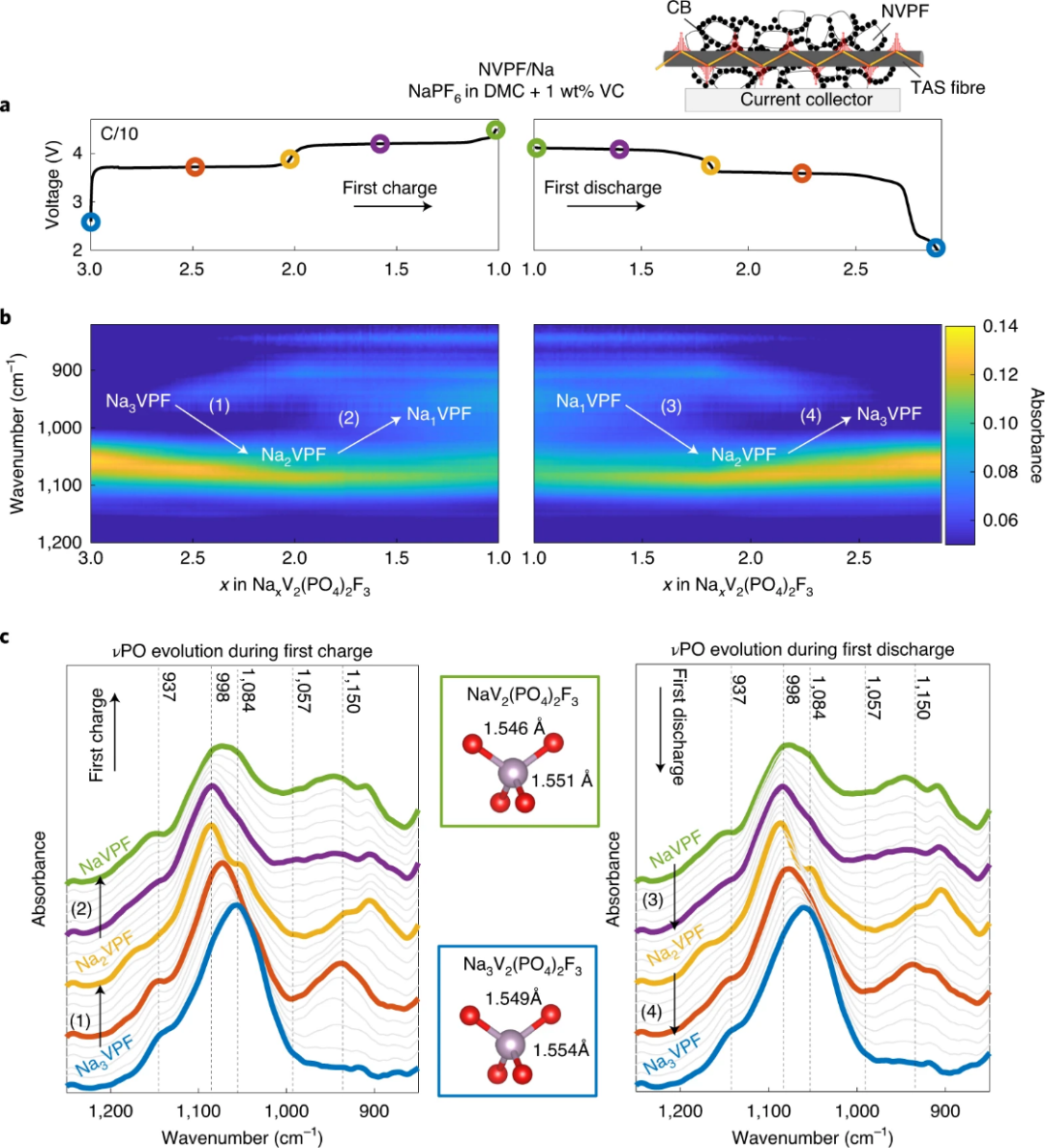

光纖紅外光譜技術還能拓展至電極材料的動態監測中。研究者這里首先選取了LiFePO4正極材料作為研究對象,監測其在電化學過程中的鋰離子脫嵌。這里化學脫鋰與電化學脫鋰過程同時被光纖進行觀測,以此作為對比印證。在脫鋰過程中,紅外光譜能夠通過P-O鍵長變化識別LiFePO4 和FePO4相,幫助分析材料充放電過程中鋰離子的脫嵌過程(圖6)。研究者進一步在將此技術運用于具有更復雜相變過程的Na3V2(PO4)2F3(NVPF)正極材料中,也成功了識別出不同脫鈉狀態下材料對應的相結構(圖7)。光譜中還能同時攜帶關于電解液的分解信息,有望幫助闡明在充放電過程中電極和電解液的內在聯系。

圖7. IR-FEWS 技術實現對Na3V2(PO4)2F3電極材料的監測。

小結

光纖紅外光譜技術能夠在分子級別實現對于商用電池在真實工作狀態下的化學變化監測,這是電池傳感器領域長期以來的目標。該技術被證明可以用于電池內部在電化學反應過程中電解液成分變化以及電極材料的結構狀態變化信息,實現對于電化學反應的更全面的認識,為在真實工作狀態下進行的電池診斷技術提供了很好的指導。同時,這項技術能夠加速人們對于電解液以及電池化成工藝的優化過程,實現更為高性能、長壽命的電池使用。

參考文獻:

C. Gervillié-Mouravieff, et al, Unlocking cell chemistry evolution with operando fibre optic infrared spectroscopy in commercial Na(Li)-ion batteries, 2022, Nature Energy.

DOI:10.1038/s41560-022-01141-3

https://doi.org/10.1038/s41560-022-01141-3

【作者介紹】

通訊作者:Jean-Marie Tarascon 是法蘭西公學院的教授,擔任“固體化學—能源”講席。他早期職業生涯的大部分時間都在美國度過,曾發明聚合物鋰離子電池技術。1995年回到法國后,他創建了歐洲ALISTORE-ERI組織和法國RS2E電化學儲能協會并擔任會長。Tarascon教授目前致力于電池材料/電解質、新型電極反應機理、后鋰電技術以及電池傳感器的研究。他總共發表了超過700篇學術論文,擁有約100項發明專利,并獲得了許多榮譽,包括2020年的Balzan獎。

合作作者:黃加強,現香港科技大學(廣州)助理教授,博士生導師。課題組研究興趣集中在電池傳感領域,特別是新型傳感器、新材料、新化學與人工智能之間的交叉研究。他共發表40余篇期刊文章,包括14篇(共同)第一作者、通訊文章,如Nature Energy, Nature Sustainability, Energy & Environmental Science (x2), and Advanced Energy Material, Journal of Electrochemical Society等,并擁有4項發明專利。黃加強課題組長期招收優秀博士生以及博士后,歡迎優秀人才加入,感興趣的學生請將個人簡歷發送至seejhuang@ust.hk