1. Nature Materials:模擬松果吸濕變形的超慢運動行為

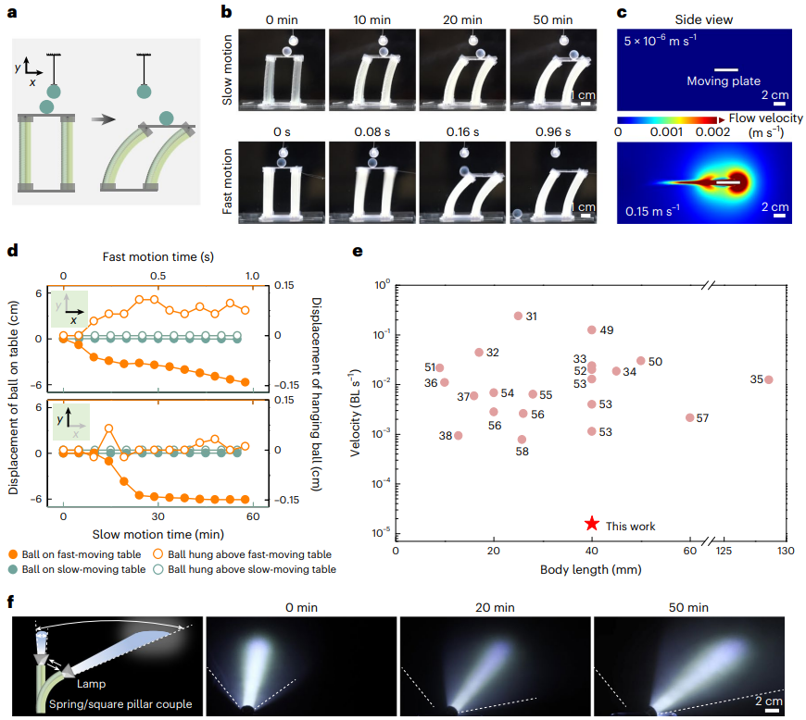

相信大家對松果都非常熟悉,其具有顯著的吸濕變形特征,被廣泛的用作人工致動器的刺激響應模型系統,該特征主要是根據環境的濕度來打開和關閉其外在尺度,實現一個刺激響應性行為。然而,之前的研究一直忽略了松果的刺激響應性變形是一個非常慢的過程。最近,來自中科院理化技術研究所的王樹濤研究員和北航Huan Liu首次模擬并揭示了松果(具有獨特的平行排列的彈簧/方形微管異質結構)的維管束主導吸濕運動,其特征是與外部骨細胞的超慢運動。

本文要點:

1) 研究通過分析對比,發現其內部的彈簧微管沿縱軸方向的吸濕變形程度,比方形微管的變形程度要大許多,這一不平衡的變形過程使得維管束產生彎曲,從而驅動鱗片移動;

2) 具有良好保水性的外部骨細胞使維管束觸發的變形能夠超緩慢地進行,基于此,研究者們開發了能夠實現可控但及其緩慢運動的軟致動器,該制動器的運動速度幾乎比現有的同類致動器低兩個數量級,從而使得所開發的軟致動器非常適用于偽裝和偵察等方面。

Zhang, F., Yang, M., Xu, X. et al. Unperceivable motion mimicking hygroscopic geometric reshaping of pine cones. Nat. Mater. (2022).

DOI: 10.1038/s41563-022-01391-2

https://doi.org/10.1038/s41563-022-01391-2

2. Nature Materials:優化設計具有共干燥特性的共聚嵌段共聚物用于納米光刻

在單一材料中賦予多種共干燥特性的能力是制造業面臨的巨大挑戰。在設計用于定向自組裝和納米光刻的嵌段共聚物(BCP)時,通常需要平衡材料的正交特性以滿足與加工、結構和缺陷性相關的要求。盡管迭代合成策略提供了部分具有良好性能的BCP,但仍然很難識別具有所有所需屬性的材料。最近,來自芝加哥大學普里茨克分子工程學院的Paul F. Nealey和Stuart J. Rowan等人設計了一個高通量合成和表征平臺,用于發現和優化具有a結構域(B-random-C)架構的BCP,用于半導體制造中的光刻圖案化。

本文要點:

1) 在研究過程中,首先是從母體BCP開始,通過使用硫醇-環氧樹脂“點擊”化學反應,研究者們合成了一個涵蓋范圍較大而具備復雜參數空間的BCP庫;

2) 該BCP庫可以高效地識別8–20 nm尺度范圍內間距圖案的特征尺寸及其相關BCP化學組成,這些嵌段域具有相似的表面能以用于定向自組裝,并控制偏析強度以優化結構(偏析強度較高時有利)和缺陷性(偏析力較低時有利)。

Feng, H., Dolejsi, M., Zhu, N. et al. Optimized design of block copolymers with covarying properties for nanolithography. Nat. Mater. (2022).

DOI: 10.1038/s41563-022-01392-1

https://doi.org/10.1038/s41563-022-01392-1

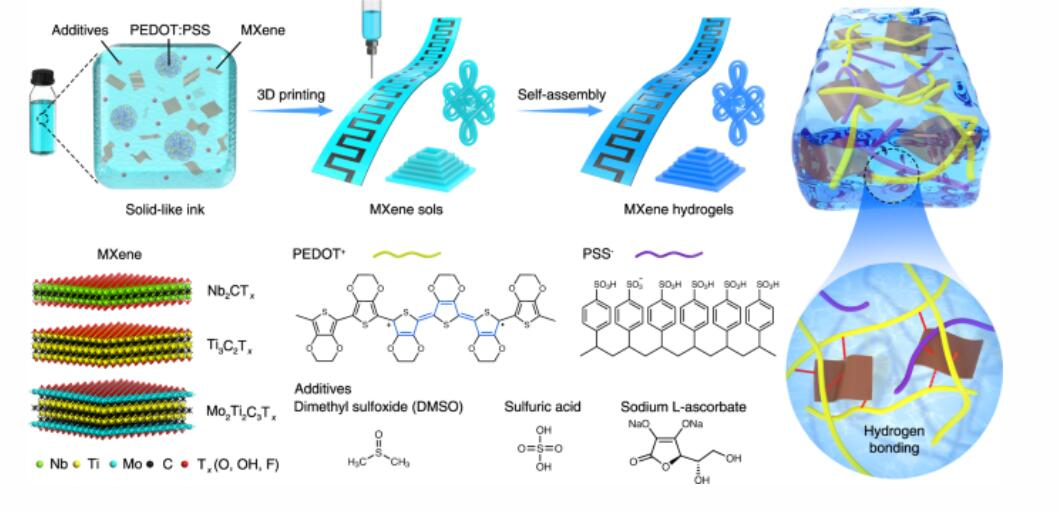

3. Nature Commun.:用于高效偽電容儲能MXene水凝膠的4D打印

2D材料水凝膠由于其在各種應用中的潛力,引起了極大的關注。然而,對新興2D MXene水凝膠的研究仍處于起步階段。近日,都柏林圣三一大學Nicolosi Valeria、Li Ke、德雷塞爾大學Gogotsi Yury展示了一種通用的4D打印技術,用于制造具有可定制幾何形狀的MXene水凝膠,

本文要點:

1) 該技術適用于MXenes系列,如Nb2CTx、Ti3C2Tx和Mo2Ti2C3Tx。所獲得的MXene水凝膠具有3D多孔結構、大比表面積、高電導率和優異的機械性能,除此之外,還具有超高電容()3.32?F?cm?2 (10?mV?s?1)) 和233?F?g?1 (10?V?s?1)和質量加載/厚度無關的速率性能。

2) 4D打印的Ti3C2Tx水凝膠微型超級電容器顯示出優異的低溫耐受性,并具有高達93μWh cm?2的能量和7?mW?cm?2的功率密度。該項工作為MXene水凝膠制造帶來了新的思路,并擴展了其潛在應用范圍。

Li Ke, et al. 4D printing of MXene hydrogels for high-efficiency pseudocapacitive energy storage. Nature Communication 2022

DOI: 10.1038/s41467-022-34583-0

https://doi.org/10.1038/s41467-022-34583-0

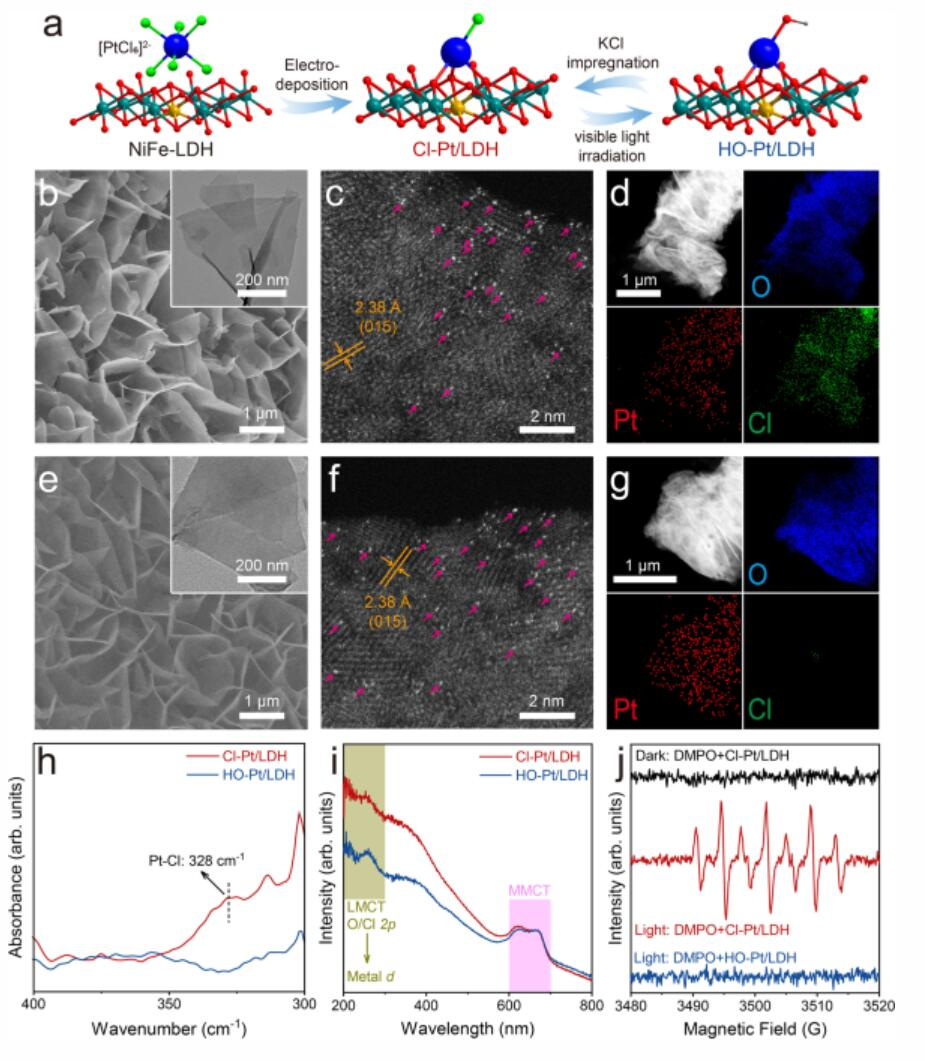

4. Nature Commun.:鉑單原子催化劑的軸向配體效應對高效堿性析氫反應的影響

開發用于堿性析氫反應(HER)的活性單原子催化劑(SAC)是降低綠氫成本的一種極具潛力的解決方案。然而,活性位點周圍的化學環境與其期望的催化活性之間的相關性尚不清楚。近日,新加坡國立大學汪磊、北京化工大學劉軍楓研究了一組通過將鉑原子錨定在NiFe層狀雙氫氧化物上制備的SAC。

本文要點:

1) 在保持Pt-SAC的均勻性的同時,各種軸向配體(?F,?Cl,?Br,?I,?OH)通過使用簡單的輻照浸漬程序,使其能夠明確地反映化學環境/性能相關性。由于其高的第一電子親和力,氯化物螯合的Pt-SAC表現出合適的氫和氫氧化物結合強度,這有利于水解離動力學過程,并進一步促進堿性HER。

2) 它顯示出30.6?A.?mgPt?1的質量活性,在超過100 mV過電位的轉換頻率為30.3?H2 s-1,以及顯著高于Pt-SAC和商業Pt/C催化劑的過電位。此外,使用上述催化劑組裝的堿水電解槽獲得了80%的高能量效率。

Zhang Tianyu et.al Pinpointing the axial ligand effect on platinum single-atom-catalyst towards efficient alkaline hydrogen evolution reaction Nature Commun. 2022

DOI: 10.1038/s41467-022-34619-5

https://doi.org/10.1038/s41467-022-34619-5

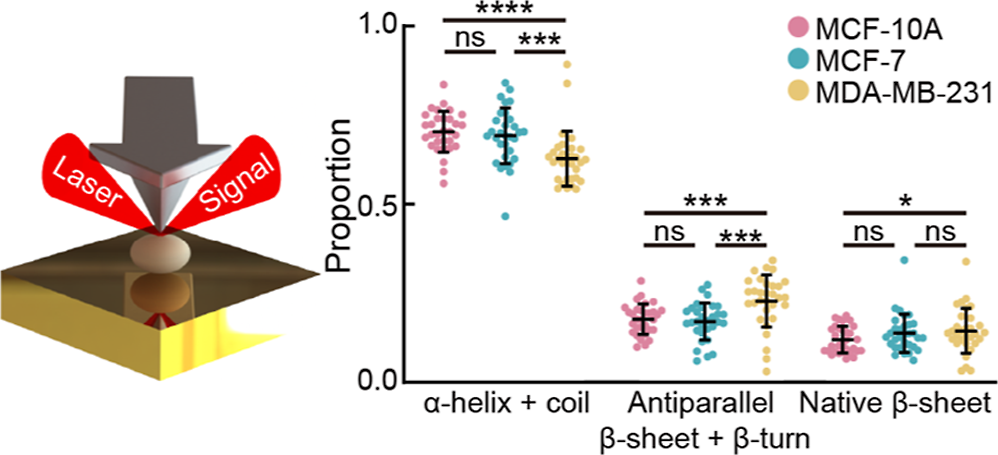

5. JACS:單泡紅外納米顯微鏡用于無創惡性腫瘤診斷

蛋白質在分子表達和結構上的異質性往往會決定腫瘤的發生和發展,其也能夠作為癌癥診斷和治療的生物標志物。細胞外小泡(sEVs)是細胞釋放的納米級膜結合小泡,能夠用于細胞間通信,其在腫瘤進展和轉移中也會發揮重要作用。因此,腫瘤源性sEVs中的蛋白質異質性能夠反映腫瘤惡性轉化的程度,進而可作為無創腫瘤診斷和惡性評價的生物標志物。有鑒于此,中科院物理所陳佳寧研究員、國家納米科學中心楊延蓮研究員和朱凌研究員利用近場紅外(nano-FTIR)光譜來研究在單個sEV中的惡性腫瘤相關蛋白的異質性,并證明了sEV蛋白異質性可用于評估腫瘤的惡性和轉移。

本文要點:

1)研究發現,sEV的酰胺I/II吸附比會隨著腫瘤惡性程度的增加而增加,sEV蛋白中α-螺旋+無規卷曲的比例則會隨著腫瘤惡性程度的增加而降低,而β-折疊+β-轉角的比例則會隨著腫瘤惡性程度的增加而增加。

2)實驗結果表明,來自于乳腺癌患者原發腫瘤組織的sEV的nano-FTIR光譜特征在評價腫瘤轉移方面具有較高的敏感性和特異性。綜上所述,該研究證明了nano-FTIR在表征單個sEV方面具有獨特的優勢,并論證了sEV蛋白異質性在癌癥診斷應用中的重要意義,能夠為研究癌癥的發展提供一種非侵入性的解決方案,并進一步促進潛在癌癥生物標志物的發現。

Mengfei Xue. et al. Single-Vesicle Infrared Nanoscopy for Noninvasive Tumor Malignancy Diagnosis. Journal of the American Chemical Society. 2022

DOI: 10.1021/jacs.2c07393

https://pubs.acs.org/doi/10.1021/jacs.2c07393

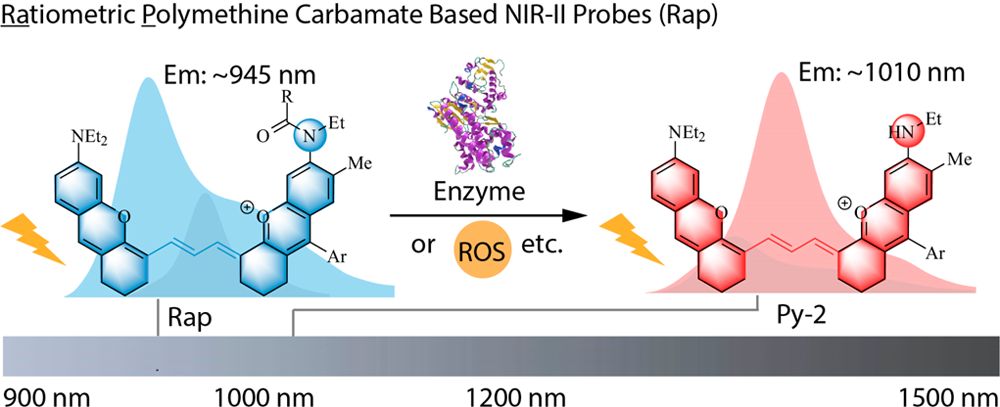

6. JACS:聚次甲基分子平臺可作為近紅外二區比率熒光探針

利用帶有自校準功能的分子比率近紅外二區 (NIR-II)熒光探針對活體組織深部的酶等生物分子進行可視化可以直接提供與病理、生理等過程相關的可靠信息。但由于缺乏能夠對NIR-II熒光進行的調節策略,目前還尚未能夠實現這一目標。有鑒于此,復旦大學雷祖海研究員將羅丹明6G支架與聚次甲基進行集成,構建了一個分子平臺Py-2。

本文要點:

1)Py-2的最大發射波長為1010 nm。當其被仲胺酰化時,其最大發射波長會藍移至945 nm。

2)在Py- 2的基礎上,實驗構建了兩種分子比率型NIR-II熒光探針,即對硝基還原酶響應的Rap-N和對ROS響應的Rap-R,并成功地在體內外進行了驗證。綜上所述,該研究能夠開發用于體內生物傳感的比率NIR-II分子探針提供一種獨特的方法。

Qingchun Lan. et al. Polymethine Molecular Platform for Ratiometric Fluorescent Probes in the Second near-Infrared Window. Journal of the American Chemical Society. 2022

DOI: 10.1021/jacs.2c10041

https://pubs.acs.org/doi/10.1021/jacs.2c10041

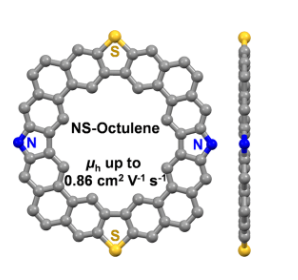

7. JACS:具有平面芳香族構型的烷基取代N,S嵌入雜環芳烴作為富勒烯和有機場效應晶體管的載體

環芳烴和雜環芳烴具有獨特的物理結構和作為有機半導體的巨大潛力。然而,(雜環)芳烴的合成仍然是一個巨大的挑戰,關于其應用的報道也有限。近日,復旦大學Yan Zhao,Xuefeng Lu,Yunqi Liu合成了一系列氮硫共摻的環芳烴NS-Octulene-n (n=2,3,4),其中支鏈烷基的間隔基從C2到C4。

本文要點:

1)與它們的等電子類似物Octulene和S-Octulene都具有馬鞍形構型相比,兩個氮原子和兩個硫原子的共合導致了完全共面的芳香族主干結構。這三種平面雜環芳烴都是C60和C70的超分子載體,由于其獨特的分子構型和定義的空穴,對于雜環芳烴和C70之間的絡合反應具有較強的給體?受體相互作用。同時,富含電子的氮原子還略微增加了該系列平面雜環芳烴中最高占據分子軌道(HOMO)和最低未占據分子軌道(LUMO)的能量,表明它們可以用作p型半導體。

2)最重要的是,由于π共軛主干結構具有良好的結晶性和有序的分子堆積,以及烷基鏈支化位置的設計,具有中等烷基支化點的NS-Octulene-3薄膜場效應晶體管顯示出最大的空穴遷移率,為0.86 cm2 V?1 s?1,這是(雜化)環芳烴有機半導體中最高的。

這一研究將為設計新型高性能大環多環芳烴(PAH)半導體提供新的思路。

Ning Zhang, et al, Alkyl-Substituted N,S-Embedded Heterocycloarenes with a Planar Aromatic Configuration for Hosting Fullerenes and Organic Field-Effect Transistors, J. Am. Chem. Soc., 2022

DOI: 10.1021/jacs.2c08276

https://doi.org/10.1021/jacs.2c08276

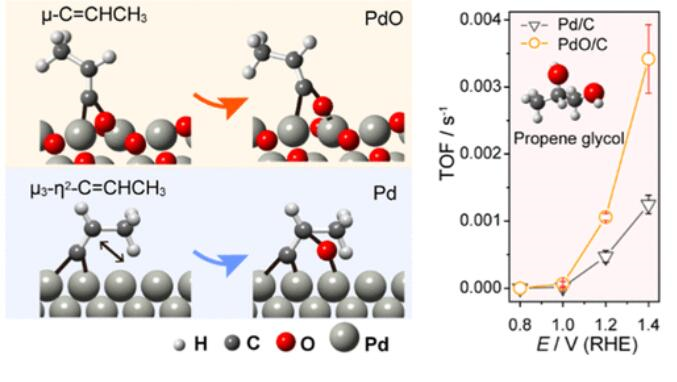

8. JACS:電化學界面丙烯氧化反應機理及選擇性調節

丙烯電化學轉化是一種極具潛力的利用可再生電力制造商業化學品的技術。為了推動其發展,仍然需要開發用于丙烯電氧化的高性能電催化劑,然而這離不開在分子水平上對其反應機理的理解。盡管在熱催化條件下,丙烯在固體/氣體界面上的氧化機理已經得到了很好的研究,但在電化學環境下,在固體/液體界面上仍然沒有闡釋清楚。近日,廈門大學周志有、王韜對丙烯在PdO/C和Pd/C催化劑上電氧化的機理研究。

本文要點:

1) 通過電化學原位衰減全反射傅里葉變換紅外光譜,與傳統的熱催化相比,丙烯電化學氧化具有不同的反應途徑,即丙烯可以在高于0.80V的電位下脫氫,并且在PdO和Pd上分別強烈吸附μ-C═CHCH3和μ3-η2-C═CHCH3。

2) 通過H218O同位素實驗發現,μ-C═CHCH3通過PdO上相鄰的Pd和O原子上的橋鍵,并且通過直接從PdO中獲取表面氧來進一步氧化。PdO/C上的高表面氧含量使其將丙烯轉化為丙二醇的轉化頻率比Pd/C高3倍。

Liu Xiaochen, et al. Reaction Mechanism and Selectivity Tuning of Propene Oxidation at the Electrochemical Interface. JACS 2022

DOI: 10.1021/jacs.2c09105

https://pubs.acs.org/doi/full/10.1021/jacs.2c09105

9. JACS:運用過氧二硫酸鹽電催化還原實現乙醇的高效選擇性氧化

傳統的醇氧化是在苛刻條件下進行的一類重要反應,通常需要使用有機金屬化合物或過渡金屬絡合物作為催化劑。近日,明尼蘇達大學Neurock Matthew、猶他大學White Henry S. 運用過氧二硫酸鹽電催化還原實現乙醇的高效選擇性氧化。

本文要點:

1) 在作者提出的一種稱為還原氧化的電化學合成方法中,醇氧化過程是通過氧化還原介導的過氧二硫酸鹽的電催化還原來引發,從而生成高度氧化的硫酸根陰離子。

2) 該方法為醇在溫和條件下氧化成醛、酮和羧酸提供了選擇性合成思路,并且轉化率高達99%。通過第一原理密度泛函理論計算、從頭算分子動力學模擬、循環伏安法和有限差分模擬,對S2O82-介導的芐醇氧化為苯甲醛反應進行了系統研究。

Seyyedamirhossein Hosseini, et al. Oxidation by Reduction: Efficient and Selective Oxidation of Alcohols by the Electrocatalytic Reduction of Peroxydisulfate. JACS 2022

DOI: 10.1021/jacs.2c07305

https://pubs.acs.org/doi/10.1021/jacs.2c07305

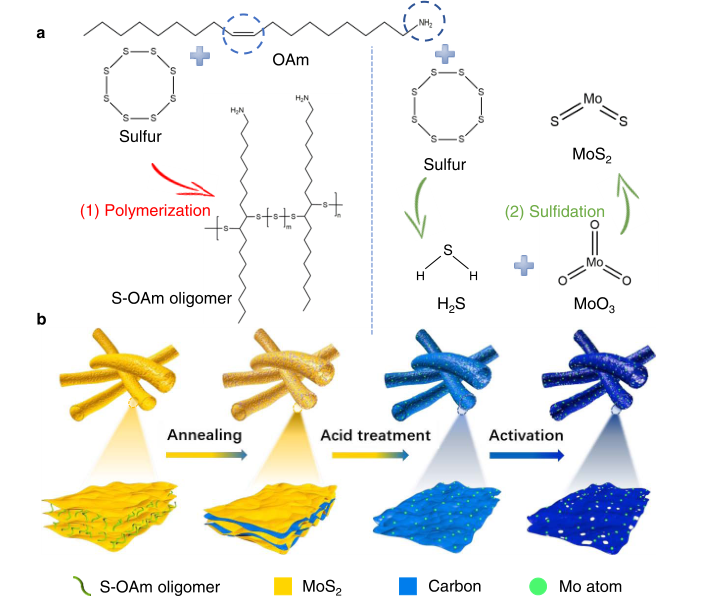

10. JACS:硫-烯胺共聚合層狀多孔管中S和O共配位Mo單位點的ORR和OER

開發高效的氧還原反應(OER)和析氧反應(ORR)雙功能催化劑是實現高性能可充電鋅?空氣電池的關鍵。非貴金屬單原子催化劑(SACs)因其成本低、金屬原子利用率高等優點引起了人們的極大興趣,但高活性的雙功能非貴金屬SACs仍然很少見。近日,北京科技大學Baorui Jia,Mingli Qin通過納米受限、原位溶劑熱硫醚-烯胺共聚反應,合成了一種多層多孔、兩個S和兩個O原子共配位的多層多孔Mo SACs(Mo-O2S2-C),用于電催化4e- ORR和OER。

本文要點:

1)與以前的工作不同,在溶劑熱條件下,研究人員觀察到的硫?油胺(S-OAm)齊聚物的形成對合成具有S配位的SACs具有重要意義。在雙功能Mo SACs中,多層介孔結構暴露了更多的活性中心,促進了傳質,而S/O共配位結構有效地優化了4e- ORR中間體在Mo中心上的吸附能,從而顯著提高了催化性能。

2)當用于ORR時,催化劑的起始電勢為0.860 V,半波電位為0.810 V,和高甲醇滲透耐受性,這在Mo基非貴金屬ORR催化劑中具有最佳的性能。此外,在10 mA cm?2時,用于OER的過電位為324 mV,Tafel斜率為67.3mV dec?1,顯示出良好的雙功能電催化活性。

Yongzhi Zhao, et al, S and O Co-Coordinated Mo Single Sites in Hierarchically Porous Tubes from Sulfur?Enamine Copolymerization for Oxygen Reduction and Evolution, J. Am. Chem. Soc., 2022

DOI: 10.1021/jacs.2c05247

https://doi.org/10.1021/jacs.2c05247

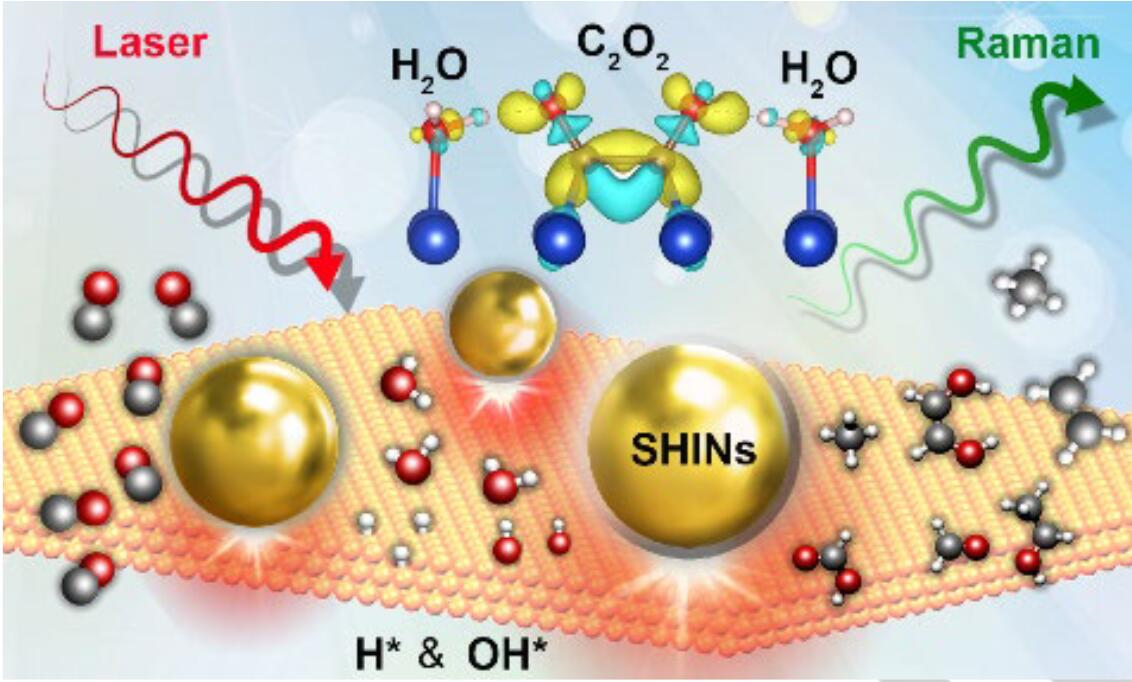

11. Angew:表面水作為銅表面電化學CO還原反應的初始質子源

電化學CO2還原反應(CO2RR)是通過將CO2直接轉化為增值燃料和化學原料,從而促進閉環碳循環,從而減少碳排放的一種有前景的策略。作為CO2RR中的關鍵中間體,*CO進一步的二聚和氫化決定了形成高階產物的選擇性和過電位。近日,南京工業大學Feng Shao、清華大學肖海使用原位電化學殼隔離納米顆粒增強拉曼光譜(SHINERS)和密度泛函理論(DFT)計算來研究不同條件下Cu單晶表面上的CO還原反應(CORR)。

本文要點:

1) 運用電化學光譜和同位素標記對共吸附和結構/電位依賴性表面物種進行鑒定,包括*CO、Cu-Oad和Cu-OHad。其中*OH的相對豐度在水溶液中遵循“火山”趨勢。

2) 結合DFT計算,在堿性電解質中的各種外加電勢下,表面H2O可以作為CORR的C1和C2路徑中第一個質子化步驟的強質子供體,并在表面上留下吸附的*OH。這項工作為銅表面CORR過程中形成的初始質子化步驟和關鍵界面中間體的識別提供了新的見解。

Shao Feng, et al. Surface Water as an Initial Proton Source for the Electrochemical CO Reduction Reaction on Copper Surfaces. Angew. Chem. Int. Ed. 2022

DOI: 10.1002/anie.202214210

https://doi.org/10.1002/anie.202214210

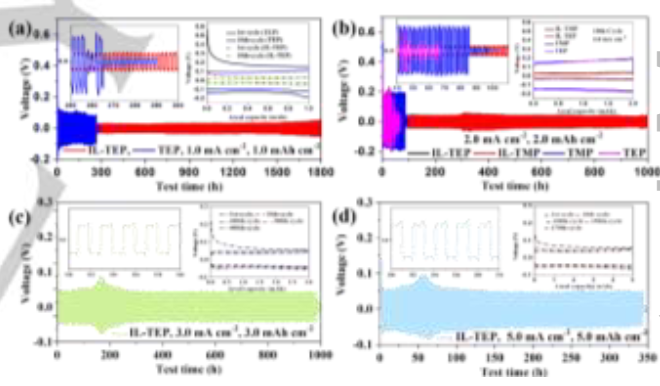

12. Angew:通過優化本質安全的有機電解質增強鋅電極性能

金屬鋅是最有前途的陽極之一,但傳統電解液中的枝晶生長和嚴重的界面反應阻礙了它的實際應用。上海交通大學Jiulin Wang等采用離子液體與TEP或TMP溶劑結合制備本質安全型電解質。

本文要點:

1)由于這種協同效應,作者發現離子液體分數為約25wt%的TEP/TMP的混合物是有希望的電解質,其離子電導率與標準磷酸鹽基電解質的離子電導率相當,同時電化學穩定性顯著提高;在2.0mA cm-2下超過1000小時,在5.0 mA cm-2下大約350小時,具有10 mAh cm-2的大面積容量。

2)由于Zn2+離子與離子液體親鋅位點的相互作用,使用功能化離子液體被證明是增強Zn2+傳輸的關鍵因素,從而在循環時降低了電極和電解質之間的界面電阻,導致海綿狀的高度多孔、均勻和無枝晶的鋅作為陽極材料。

Ilyas, F., et al, Empowering Zn Electrode Current Capability Along Interfacial Stability by Optimizing Intrinsic Safe Organic Electrolytes. Angew. Chem. Int. Ed.

DOI: 10.1002/anie.202215110

https://doi.org/10.1002/anie.202215110