特別說明:本文由學研匯技術中心原創撰寫,旨在分享相關科研知識。因學識有限,難免有所疏漏和錯誤,請讀者批判性閱讀,也懇請大方之家批評指正。

原創丨彤心未泯(學研匯 技術中心)

編輯丨風云

大多數人對視覺的依賴程度很高,因此顯示屏在當今世界的信息傳播中起著至關重要的作用。制造商熱衷于開發生動的顯示屏,忠實地傳達現實。金屬鹵化物鈣鈦礦(MHPs)作為下一代發光材料,由于其優異的發射性能,窄帶發射,引起了廣泛的關注。

關鍵問題

鈣鈦礦LEDs(PeLEDs)已經開發出包含MHPs薄膜的相對較大的多晶顆粒或膠體納米晶體的形式,仍存在以下問題:多晶MHP晶粒中電荷運動受限程度較低,導致Pe LED效率較低。膠體MHP納米晶需要用絕緣配體分子合成,這阻礙了它們從電極傳輸電荷的能力,降低了操作穩定性和亮度。3、無法同時實現高亮度、高效率和長壽命的PeLEDs無論其材料類型(多晶體或納米晶體)如何,受限于電荷限制和電荷傳輸之間的權衡,無法同時實現高亮度、高效率和長壽命的PeLEDs。

有鑒于此,韓國首爾國立大學Tae-Woo Lee等人報道了一種由尺寸約為10 nm的核/殼鈣鈦礦納米晶體制成的超亮、高效和穩定的PeLED,其使用芐基膦酸(BPA)添加劑與三維(3D)多晶鈣鈦礦膜的簡單原位反應獲得。在反應過程中,大的3D晶體分裂成納米晶體,BPA包圍納米晶體,實現強載流子限制。BPA殼通過形成共價鍵鈍化欠配位的鉛原子,從而大大降低陷阱密度,同時保持3D鈣鈦礦的良好電荷傳輸性能。作者展示了高效、明亮和穩定的PeLEDs,其最大亮度約為470000 cd m-2,最大外部量子效率為28.9%,最大電流效率為151 cd A-1,在1000 cd m-2下的半衰期為520 h。該工作揭示了PeLEDs在未來顯示器行業商業化的可能性。

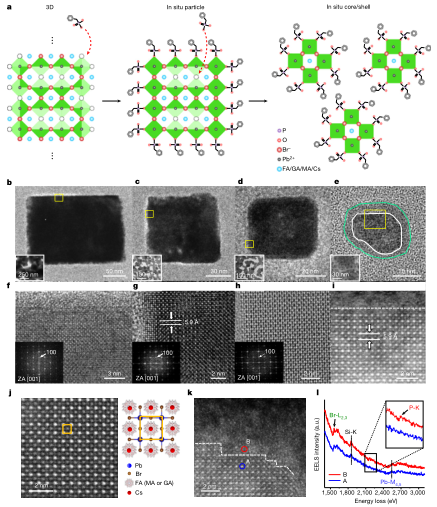

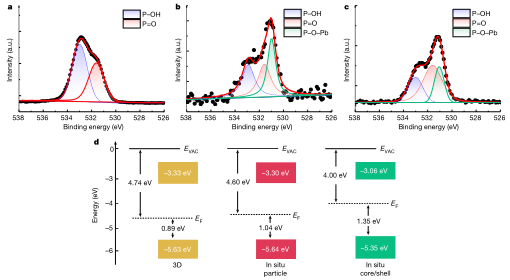

作者展示了使用BPA形成鈣鈦礦晶體的原位納米結構過程,并通過TEM、STEM和SEM等證實了原位核/殼合成過程,確定了核心部分的完美3D晶格結構以及鈣鈦礦和BPA分子之間的清晰核/殼界面。作者通過XPS和UPS闡明BPA和鈣鈦礦結構之間是通過形成新的Pb-O-P共價鍵結合,并證明了原位顆粒和原位核/殼鈣鈦礦具有低得多的功函數以及功函數和價帶之間的較高能量偏移。作者解析了原位顆粒尺寸對發光效率的影響,并證實了電荷傳輸和電荷限制的改進。作者基于BPA誘導的納米結構鈣鈦礦制造了LED,獲得了大電流效率和EQE,并證明了裝置的良好的再現性、高均勻性以及長工作壽命。

作者使用BPA原位形成了鈣鈦礦晶體的原位納米結構,并解析了納米級核/殼結構的形成歷程。將納米級鈣鈦礦晶體芯封裝在由小酸性分子BPA制成的殼中,以在MHP膜形成時創建“芯/殼”結構,實現了在保持MHP粒子優異電荷傳輸特性的同時限制其電荷。3、獲得了前所未有的在Pe LED中同時實現高效率、高亮度和長壽命用核/殼納米晶體開發的PeLED顯示出高峰值效率:消耗的電子數與發射的光子數之比幾乎為28.9%,最大亮度約為470000 cd/m2,在100 cd/m2下的工作半衰期超過30000小時。PeLED的工作電壓為10000 cd/m2(2.7V),低于其他任何LED

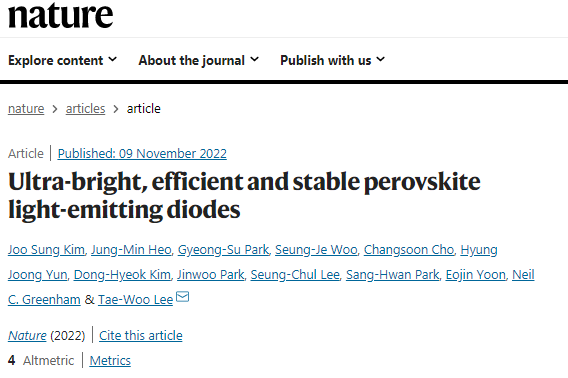

BPA處理原位納米結構的形成

作者首先展示了使用BPA的后處理如何形成鈣鈦礦晶體的原位納米結構。使用基于添加劑的納米晶體釘扎(A-NCP)制備了3D鈣鈦礦膜。晶體表面和晶體內部存在低形成能的離子缺陷,顯著降低了發光效率和操作穩定性。通過TEM觀察到大型3D鈣鈦礦顆粒(多晶顆粒)向原位核/殼鈣鈦礦(納米晶體顆粒)的漸進顆粒細化。使用STEM和SEM進一步證實了原位核/殼合成過程。通過STEM和EELS確定了核心部分的完美3D晶格結構以及鈣鈦礦和BPA分子之間的清晰核/殼界面。

圖 BPA處理后原位核/殼鈣鈦礦的出現

BPA外殼的表面鈍化

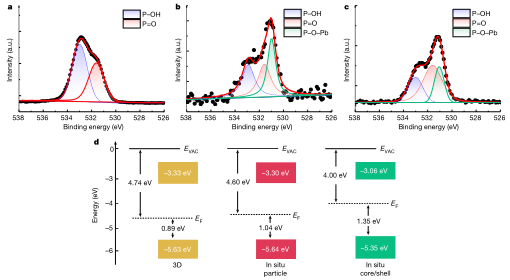

作者通過XPS和UPS闡明BPA和鈣鈦礦結構之間的結合模式。通過僅在原位顆粒和原位核/殼鈣鈦礦中P 2p和O 1s光譜中出現新峰來證實了鈣鈦礦膜中BPA的存在。BPA通過形成新的Pb-O-P共價鍵并取代溴化物空位而與鈣鈦礦表面結合。此外,BPA誘導結構的Pb 4f峰和Br 3d峰轉移到比3D鈣鈦礦結構更高的結合能。這種差異可歸因于氧原子的電負性高于溴原子,因此費米能級發生了變化。UPS分析表明原位顆粒和原位核/殼鈣鈦礦具有低得多的功函數以及功函數和價帶之間的較高能量偏移。這種差異可能是由于3D鈣鈦礦和原位顆粒鈣鈦礦表面和晶體內的離子缺陷導致的自摻雜效應逐漸減弱,而原位核/殼鈣鈦礦中的離子缺陷受到抑制。

圖 BPA配體的表面鈍化

發射特性和缺陷鈍化的改進

通過進行光致發光量子效率(PLQE)分析來分析發光特性。結果表明原位核/殼鈣鈦礦膜顯示出高達88%的IQE。穩態光致發光(PL)光譜和時間相關單光子計數(TCSPC)測量也證實,與3D和原位顆粒鈣鈦礦相比,原位核/殼結構中的PL強度更高,PL壽命更長。通過溫度相關的PL分析證實了改進的電荷限制。為了進一步證實BPA誘導的納米結構的鈍化效應,通過制造純空穴器件并分析傳輸特性來進行陷阱密度分析。證明了鈣鈦礦薄膜中BPA誘導的納米結構的鈍化效應有助于提高發光效率。計算了每個器件的空穴遷移率表明了3D鈣鈦礦中的快速電荷傳輸特性可以保留在原位核/殼結構中。

圖 BPA處理的發光性能和缺陷鈍化

發光二極管性能

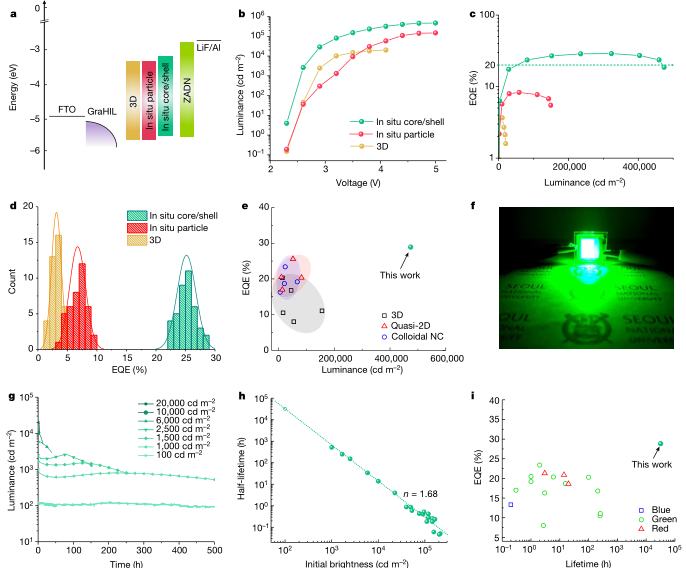

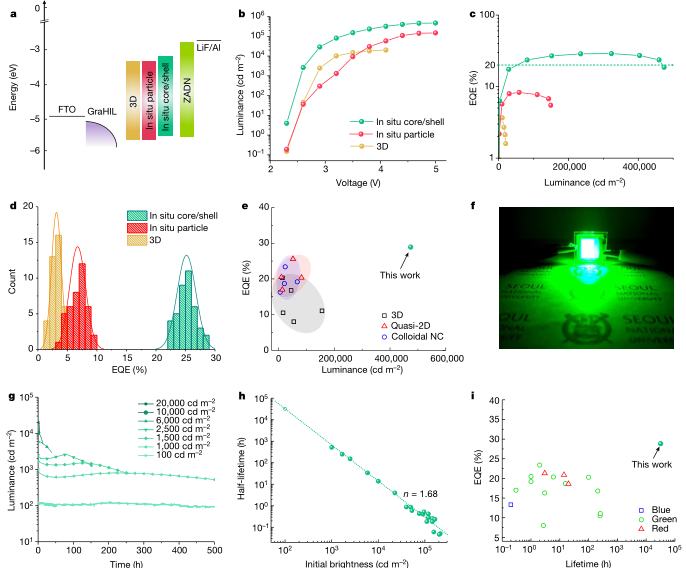

在同時提高PL效率、降低陷阱密度和保持快速電荷傳輸的鼓勵下,基于BPA誘導的納米結構鈣鈦礦制造了LED。基于原位核/殼鈣鈦礦的PeLED顯示出151cdA?1的最大電流效率和最大28.9%的EQE。光學模擬驗證了PeLED在光子循環效應的幫助下可以達到29.2%的EQE。詳細的此外,從40個設備獲得的EQE和亮度分布顯示出良好的再現性。原位核/殼鈣鈦礦可以實現高效率和高亮度,而不會顯著犧牲電荷傳輸。基于這些原位核/殼結構制造了明亮的大面積PeLED。這些PeLED具有高均勻性,最大EQE為22.5%;這些結果顯示了混合鈣鈦礦發射器在固態照明和顯示應用中的潛力。最后,通過施加恒定電流和監測亮度證實了PeLED的長工作壽命。

圖 BPA處理的PeLED的EL特性

總之,使用BPA與3D鈣鈦礦薄膜的原位反應,作者展示了尺寸約為10nm的核/殼鈣鈦礦NCs。這種原位核/殼結構能夠增加載流子限制、降低陷阱密度和提高發光效率,而不會犧牲3D鈣鈦礦的電荷傳輸特性。因此,實現了同時具有超亮、高效和穩定的PeLED。這項工作表明,PeLED不僅是實驗室級設備,而且是商業顯示器和照明應用的理想候選,是向能夠準確復制自然顏色的生動顯示器的發展邁進的重要一步。但PeLED的缺點包括其極易受到水分、氧氣和熱量的降解,以及操作過程中離子遷移的影響。因此,未來PeLED的高效、長期運行可能取決于中低溫運行溫度,以及MHP材料的穩定封裝,以避免離子遷移。未來的工作將旨在抑制PeLED的固有不穩定性,并闡明其降解機制。目前的研究正在尋求進一步優化核/殼結構以及使用這種材料技術的器件的結構。

參考文獻:

https://doi.org/10.1038/d41586-022-03337-9

Kim, J.S., Heo, JM., Park, GS. et al. Ultra-bright, efficient and stable perovskite light-emitting diodes. Nature (2022).

DOI: 10.1038/s41586-022-05304-w

https://doi.org/10.1038/s41586-022-05304-w