1. Nat. Rev. Mater.:單分子結中的反應

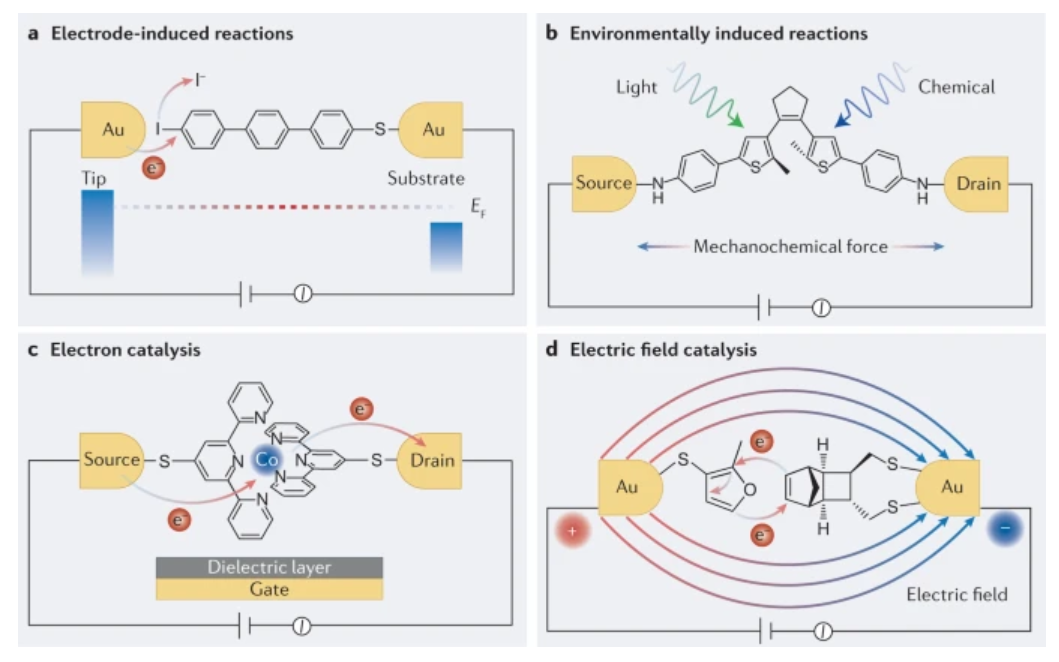

開發新材料是一個跨越合成、催化、納米技術和材料科學領域的長期目標。將一種化合物或材料轉化成另一種化合物或材料涉及到在分子水平上獲得、失去和共享電子。研究單分子反應——并了解它們如何提供有關或不同于大部分反應的信息——將加深我們對化學反應的理解,并建立材料科學的新框架。浙江大學J. Fraser Stoddart、Hongliang Chen和南開大學Xuefeng Guo等綜述了發生在單分子結中的最新化學反應。

本文要點:

1)作者探索了實時測試床的優勢,它可以提供有關反應動力學、中間體、過渡態和溶劑效應的詳細信息。作者提供了與分子隧道結化學反應相關的電荷輸運現象的定量觀點,并且作者比較了單分子反應和發生在系綜態中的反應的行為。最后,作者探索了利用單分子催化大規模生產材料的可能性。

2)作者相信,對這些單分子反應的仔細研究將有助于彌合合成化學、多相催化和分子電子學之間的差距。

Chen, H., Jia, C., Zhu, X. et al. Reactions in single-molecule junctions. Nat Rev Mater (2022).

DOI: 10.1038/s41578-022-00506-0

https://doi.org/10.1038/s41578-022-00506-0

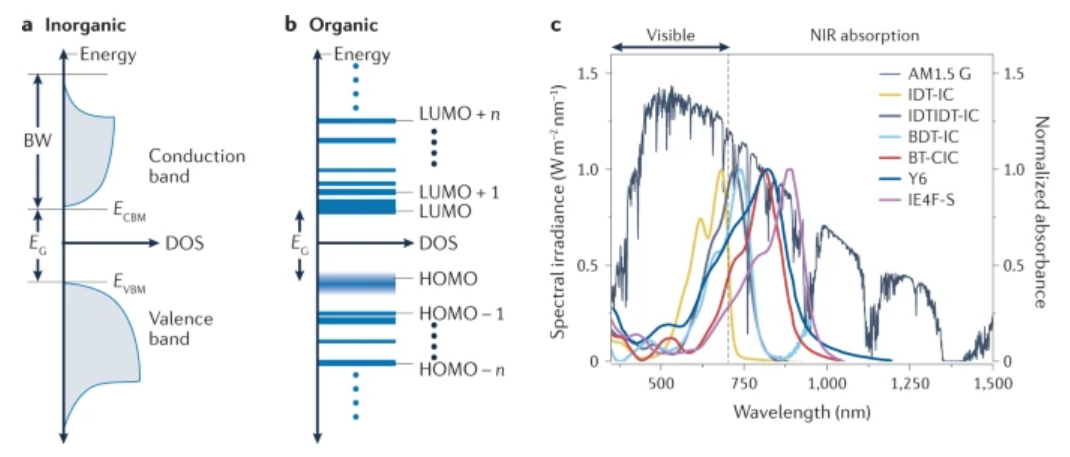

2. Nat. Rev. Mater.:用于建筑集成光伏應用的半透明有機光伏器件

有機材料窄而強的吸收光譜為開發高效的有機光伏器件提供了機會,這些器件在質量上不同于其他現有的太陽能電池技術。它們的選擇性吸收光譜使它們在發電窗口的應用中具有吸引力,這些發電窗口在可見光譜范圍內是半透明的,但在不可見的紫外和紅外光譜帶中強烈吸收,從而為清潔能源的產生提供了可行的解決方案。密歇根大學Stephen R. Forrest等回顧了用于電動窗和其他建筑應用的半透明有機光伏的最新進展,并討論了在擴展到模塊時賦予其高效率、可見透明度、中性外觀、延長的使用壽命和低效率損失的潛在策略。作者還討論了取得進一步進展需要解決的問題。

本文要點:

1)作者強調了ST-OPV在發電窗應用中面臨的挑戰和機遇。為了在這個潛在的巨大應用領域獲得更深的市場認可,有機物必須表現出可接受的美學、長的使用壽命、制造的可擴展性、高效率和足夠低的成本。作者首先討論了近紅外吸收材料的分子設計的最新進展,特別是線性受體-供體-受體(A-D-A)非富勒烯受體(NFAs)顯示出低能量損失(Eloss)。接下來是通過結合光學結構來改善ST-OPV可見光透明度和NIR吸收的策略的總結。

2)最后,作者討論了從電池到模塊時發生的效率損失,并對ST-OPV技術商業化必須解決的剩余挑戰進行了展望。

Li, Y., Huang, X., Sheriff, H.K.M. et al. Semitransparent organic photovoltaics for building-integrated photovoltaic applications. Nat Rev Mater (2022).

DOI: 10.1038/s41578-022-00514-0

https://doi.org/10.1038/s41578-022-00514-0

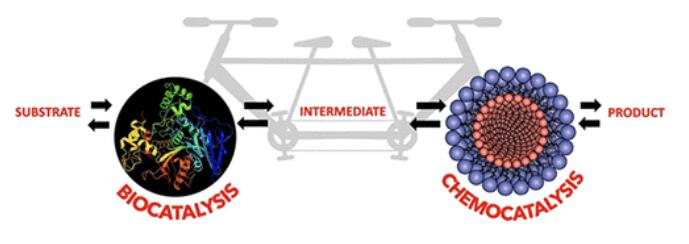

3. Chem. Rev.:實現水中化學催化與生物催化的組合

在單個反應容器中,化學酶催化通常是指同時使用化學催化和生物催化的順序反應,并且大多數酶催化的過程都是在作為自然反應介質的水中進行的,因此,由于可以選擇使用幾乎所有類型的酶,可以在使用水時實現了廣泛的合成多樣性。此外,水價格便宜,可大量獲得,而且環境友好,因此原則上,它是理想的反應介質。然而,目前大多數化學催化通常在有機溶劑中進行(這可能會使酶失活),因此似乎很難將這種反應與生物催化結合起來。近日,比勒菲爾德大學的Harald Gr?ger、瑞士Novartis Pharma AG的Fabrice Gallou、加利福尼亞大學的Bruce H. Lipshutz 介紹了幾種創造性的方法和解決方案,這些方法和方案能夠實現水中化學催化和生物催化的組合并應用于合成問題,同時也反映了這一新興領域的最新技術。

本文要點:

1) 首先側重介紹開創這一研究領域的歷史發展;其次,描述了在最初發現后推動該領域的關鍵發展;再次,強調了最新的成果,這些成果為生物催化(主要用于水性介質)和化學催化(主要在有機溶劑中進行)之間的兼容性這一主要問題提供的解決方案。

2) 簡要概述了該領域的現狀、未來面臨的挑戰,并最終展望了化學酶催化在有機合成中的未來。

Harald Gr?ger, et al. Where Chemocatalysis Meets Biocatalysis: In Water. Chem. Rev. 2022

DOI: 10.1021/acs.chemrev.2c00416

https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.chemrev.2c00416

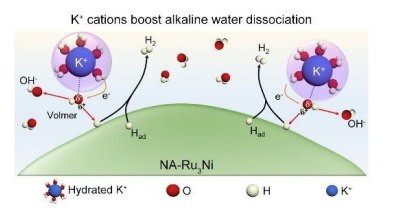

4. EES:面向安培級電流密度析氫反應所設計的局部鉀離子富集的微環境

尋找一種在安培級電流密度下進行堿性析氫反應(HER)的非鉑催化劑對于新出現的陰離子交換膜(AEM)水電解是重要的,但也是具有挑戰性的。近日,湖南大學Hongwen Huang,南京大學胡征報道了一種納米錐組裝的Ru3Ni(NA-Ru3Ni)催化劑。

本文要點:

1)該催化劑在1000 mA cm-2時表現出168 mV的低過電位,在100 mV的過電位下表現出26.5 s-1的高周轉頻率,而Ru3Ni的負載量僅為0.08 mg cm-2,并且在60 oC的實際AEM電解槽中穩定運行2000 h,表現出最佳的綜合性能。

2)理論模擬和實驗結果證實,尖端集中的K+離子通過增強界面水的H-OH鍵極化和降低水的解離能壘來促成這種顯著的堿性HER活性,其中非共價相互作用被認為是內在的驅動力。

本工作對工業用堿性HER催化劑的合理設計具有普遍的指導意義。

Lei Gao, et al, Engineering a Local Potassium Cation Concentrated Microenvironment toward Ampere-Level Current Density Hydrogen Evolution Reaction, Energy Environ. Sci., 2023

DOI: 10.1039/D2EE02836K

https://doi.org/10.1039/D2EE02836K

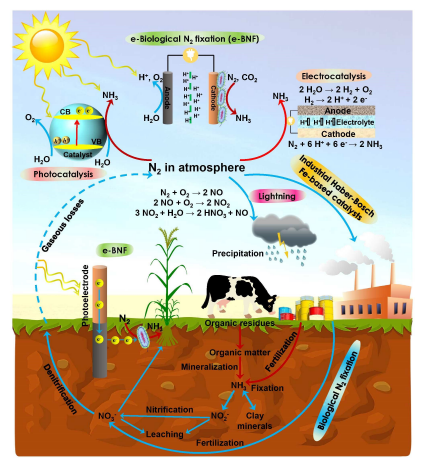

5. EES:可再生電子驅動的生物無機固氮:通向綠色氨的優越途徑?

氨對化肥工業和全球化學經濟至關重要。然而,傳統的哈伯-博世NH3合成工藝是能源和資本密集型的,并與高溫室氣體排放(占全球二氧化碳排放的1.44%)有關。因此,開發綠色能源轉型和可持續發展的綠色氨合成已成為研究熱點。其中,受自然啟發的生物電催化固氮(e-BNF)結合了電催化、酶/微生物和可再生能源的優點,正在成為一種前沿的碳中性、節能和潛在的可持續氨合成策略。然而,e-BNF的發展仍處于初級階段。近日,丹麥技術大學Yifeng Zhang對用于氨合成的e-BNF的歷史發展和現狀進行了系統的綜述。

本文要點:

1)作者首先回顧了傳統的Haber-Bosch過程和非生物電催化方法,并在電化學和生物電化學的背景下訪問了生物無機e-BNF的基本原理、優點和挑戰。

2)作者其次對e-BNF的電子傳遞機制以及基于酶和微生物細胞的e-BNF進行了深入的討論。最后討論了生物電催化氨合成的發展方向和前景。

Bo Wang, et al, Renewable electrons-driven bioinorganic nitrogen fixation: A superior route toward green ammonia?, Energy Environ. Sci., 2023,

DOI: 10.1039/D2EE03132A

https://doi.org/10.1039/D2EE03132A

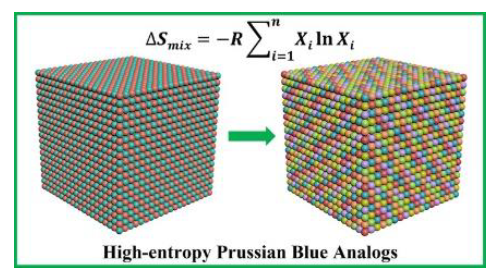

6. Angew:一個無序魔方啟發的超長循環壽命鈉離子電池框架

具有快速充電能力和長壽命的鈉離子電池(SIBs)可以應用于各種可持續能源存儲系統,包括個人設備到電網存儲。近日,受“魔方”和HE氧化物及金屬合金領域蓬勃發展的研究啟發,溫州大學侴術雷教授,伍倫貢大學Jiazhao Wang以五種常用的過渡金屬為原料制備了HE-HCF作為“概念驗證”,展示了高熵金屬有機框架(MOFs)在儲能器件中的應用。

本文要點:

1)結果顯示,HE-HCF確實是熵穩定的,導致了前所未有的循環壽命,在50000次循環后容量保持率接近80%,在75 C下具有快速充電能力,并且在-10至60 °C的寬溫度范圍下工作時具有全天候特性。

2)研究人員使用中子粉末衍射(NPD)和擴展X射線吸收精細結構(EXAFS)技術研究了熵增加引起的結構變化的來源及其與電化學特性的關系。基于原位同步輻射粉末衍射(PD)、原位X射線吸收光譜(XAS)和原位透射電子顯微鏡(TEM)以及密度泛函理論(DFT)計算,進一步研究了鈉離子儲存機制。

這些結果為開發高熵金屬有機框架作為GESS應用的長壽命和全天候SIBs鋪平了道路。

Jian Peng, et al, A Disordered Rubik’s Cube-Inspired Framework for Sodium-Ion Batteries with Ultralong Cycle Lifespan, Angew. Chem. Int. Ed. 2022, e202215865

DOI: 10.1002/anie.202215865

https://doi.org/10.1002/anie.202215865

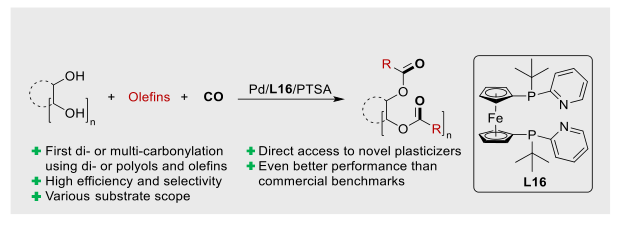

7. Angew:通過直接鈀催化的二羰基化或多羰基化有效合成新型增塑劑

二酯在化學工業中非常重要,用于許多應用,例如增塑劑、表面活性劑、乳化劑和潤滑劑。近日,萊布尼茨化學研究所Matthias Beller,Ralf Jackstell,Henrik Junge,安特衛普大學Bert U.W. Maes,德國贏創Robert Franke提出了一種新的最先進的鈀催化劑體系,用于從相應的醇高效和選擇性地合成二酯或多酯。

本文要點:

1)研究成功的關鍵是L16的使用,它允許在其他典型的羰基化條件下進行這種轉化。一系列工業上重要的烯烴首次直接與各種二元和多元醇(包括生物基多元醇)反應,以良好的收率和高正/異選擇性生成二元或多元酯。

2)合成的二酯的代表性實例為聚氯乙烯(PVC)薄膜中的增塑劑。所有測試的化合物都顯示出增塑效果,降低了增塑PVC膜的玻璃化轉變溫度(Tg)。值得注意的是,通過該方法制備的反式-4ca二酯的性能甚至比普通產品更好,表明少量的異構體顯著影響塑化性能。

總的來說,本催化體系允許在溫和的反應條件下以簡單的方式生產非鄰苯二甲酸酯類增塑劑類似物。因此,這項工作將激勵未來開發更加環保和可持續的增塑劑。

Yuya Hu, et al, Efficient Synthesis of Novel Plasticizers by Direct Palladium-catalyzed Di- or Multi-carbonylations, Angew. Chem. Int. Ed. 2022, e202214706

DOI: 10.1002/anie.202214706

https://doi.org/10.1002/anie.202214706

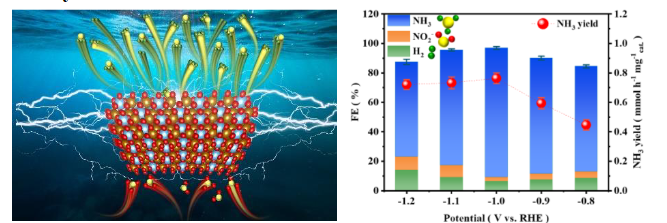

8. Angew:具有豐富氧空位的缺陷假鈣鈦礦Fe2TiO5納米纖維實現耐久電催化還原硝酸鹽制氨

高效電催化還原硝酸鹽制氨是一種很有前途的廢水處理和綠色合成氨方法。然而,由于硝酸鹽中N-O的鍵能高達204 KJ·mol-1,因此尋找有效的方法來高效還原硝酸鹽非常必要。最近,電催化硝酸鹽還原以合成氨受到越來越多的關注。該過程以水為氫源,由風能和太陽能等可持續能源提供動力。然而,電催化硝酸鹽還原會被析氫反應(HER)和其他一些副反應所抑制。因此,迫切需要具有良好選擇性和穩定性的高效電催化劑。近日,電子科技大學Tingshuai Li成功地制備了具有豐富氧空位的均勻連續的Fe2TiO5納米纖維,并將其用于常溫下電催化硝酸鹽還原為氨的高效、耐用的電催化劑。

本文要點:

1)實驗結果顯示,氨產率高達0.73 mmol h-1 mg-1cat,具有高達87.6%的FE,同時保持優異的電化學耐久性和化學穩定性。因此,該催化劑對亞硝酸根還原為氨具有較好的電化學性能。

2)材料計算結果證實,Fe原子是硝酸鹽吸附的活性中心,反鍵態的形成有利于電荷轉移,這是Fe2TiO5納米纖維電催化硝酸鹽或亞硝酸鹽轉化為氨具有良好性能的原因。

Hongting Du, et al, Durable Electrocatalytic Reduction of Nitrate to Ammonia over Defective Pseudobrookite Fe2TiO5 Nanofibers with Abundant Oxygen Vacancies, Angew. Chem. Int. Ed. 2022, e202215782

DOI: 10.1002/anie.202215782

https://doi.org/10.1002/anie.202215782

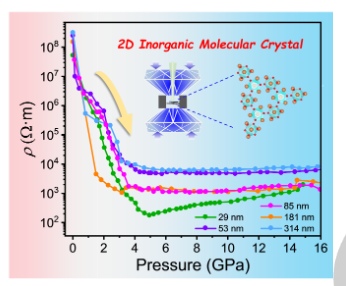

9. Angew:壓力工程實現二維無機分子晶體中電荷輸運的巨大可調性

在新興的二維無機分子晶體(2DIMCs)中,獨特的分子間范德華作用力賦予了它們在外界刺激下具有高度可調的結構和性質。近日,華中科技大學翟天佑教授,北京高壓科學研究中心Xujie Lü通過高壓調節和原位表征,研究了二維α-Sb2O3無機分子晶體從絕緣體到寬帶隙半導體的高度可調諧的電荷輸運行為。

本文要點:

1)通過原位高壓拉曼光譜和密度泛函理論計算揭示了壓縮條件下的結構變化,結果表明在~4 Gpa、10 Gpa和15 Gpa處分別發生了三次等結構轉變。此外,還可以通過調節晶體厚度來調節等結構轉變的轉變壓力。用鍵級和電子局域函數(ELF)研究了分子間鍵的演化過程。

2)壓縮后,分子間的成鍵作用顯著增強,這對α-Sb2O3禁帶寬度的減小和電荷輸運性能的改善起著至關重要的作用。然而,間接帶隙的性質被保留,并且在15 Gpa以下沒有形成分子間的共價鍵。有趣的是,在0-3.2 Gpa范圍內,電阻率急劇下降了5個數量級,這意味著從絕緣體到半導體的轉變。

這項工作的成果為2DIMC樹立了一個新的里程碑,并將極大地刺激2DIMC在光電子學和納米機電系統中的基礎研究和潛在應用。

Xin Feng, et al, Giant Tunability of Charge Transport in 2D Inorganic Molecular Crystals by Pressure Engineering, Angew. Chem. Int. Ed. 2022, e202217238

DOI: 10.1002/anie.202217238

https://doi.org/10.1002/anie.202217238

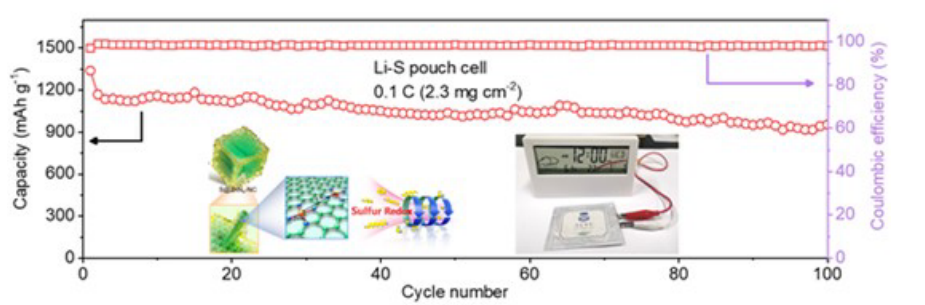

10. AM:鋅單原子聚集體:協同作用促進鋰-硫電池中多硫化物的快速轉化

單原子催化劑(SACs)在原子尺度的反應機理和構效關系方面具有很好的適用性,為提高多硫化物穿梭效應和遲滯動力學效應下硫電極的利用效率提供了新的可能性。近日,滑鐵盧大學陳忠偉教授,華南師范大學王新教授報道了高度有序的氮摻雜碳納米管陣列上的氮(N)錨定的囊作為鋰硫(Li-S)電池中快速氧化還原的硫載體。

本文要點:

1)定向碳納米管的立方結構可以促進高硫負荷下的快速傳質,豐富的單原子活性中心進一步加速了鋰多硫化物(LiPS)的轉化。原子間距小于1 nm的相鄰單原子的協同增強效應進一步加速了高硫負荷下硫的快速多步反應。

2)結果表明,在7.2 mg cm?2的高硫負載量(電解液與硫磺的比例約為3.7 mL g?1)下,100次循環后,鋰硫電池表現出良好的循環穩定性,面積容量為5.6 mAh cm?2。即使組裝成袋狀電池,它在1C循環100次后仍能提供953.4 mAh g?1的高容量,為實際可行的Li-S電池的開發做出了貢獻.

Xiaomin Zhang, et al, Single zinc atom aggregates: Synergetic interaction to boost fast polysulfide conversion in lithium-sulfur batteries, Advanced Materials. 2022

DOI: 10.1002/adma.202208470

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/adma.202208470

11. AEM:智能深共晶電解質使高安全性鋰金屬電池熱誘導關機成為可能

嚴重的安全問題和不可控的鋰枝晶是利用最先進的碳酸酯基電解質的高電壓鋰金屬電池(LMBs)商業化的主要挑戰。中國科學院青島生物能源與過程研究所崔光磊研究員、Jianjun Zhang、Fu Sun和青島大學Botao Zhang等提出了一種具有熱誘導智能關斷功能的新型深共晶電解質(丁二腈/1,3,5-三氧雜環己烷/二氟(草酸)硼酸鋰(DFOB),縮寫為DEE)來改善上述問題。

本文要點:

1)在這種精心設計的DEE中,1,3,5-三氧雜環己烷(TXE)可以參與Li+初級溶劑化殼層,形成獨特的溶劑化結構(Li+-SN-TXE-DFOB ),有利于增強Li/電解質界面相容性。作者證明了使用如此制備的DEE電解質的4.45 V LiCoO2/Li電池在25℃下提供了高庫侖效率(99.5%),顯著的循環能力(100次循環后容量保持率為81%)。此外,使用如此制備的DEE的LiCoO2/Li電池的熱濫用測試顯示了快速熱關閉功能,以在它們暴露于超過150℃的環境溫度時終止鋰離子傳輸和隨后的電池操作。

2)這種熱誘導關閉功能是通過TXE聚合成具有超低離子的聚甲醛來實現的,智能熱感應關斷裝置為設計具有增強安全性能的下一代高性能LMBs開辟了新的途徑。

Zhang, J., et al, Smart Deep Eutectic Electrolyte Enabling Thermally Induced Shutdown Toward High-Safety Lithium Metal Batteries. Adv. Energy Mater. 2022, 2202529.

DOI: 10.1002/aenm.202202529

https://doi.org/10.1002/aenm.202202529

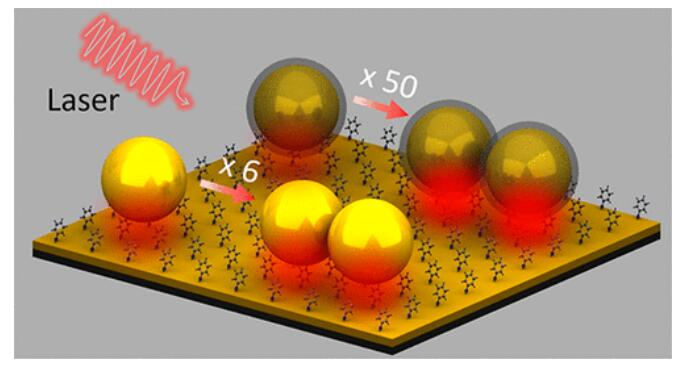

12. ACS Nano:單納米粒子光譜定量揭示殼隔離納米粒子增強拉曼光譜中的異常增強

表面增強拉曼光譜(SERS)是一種超靈敏光譜技術,在催化、電化學、材料科學等領域有著廣泛的應用。然而,它受到襯底和材料的限制。殼隔離納米顆粒增強拉曼光譜(SHINERS)的發展有效地抵消了這一限制,由于其具有應用于任何表面的潛力,使其引起了極大的關注。作為SHINERS技術的核心,惰性外殼可以有效防止了活性金屬表面的暴露,然而,也顯著擴大了光被捕獲的金屬間隙。因此,在沒有系統研究的情況下,外殼被廣泛認為是削弱耦合效率并阻礙SHINERS靈敏度的副問題。近日,廈門大學李劍鋒通過對單個納米結構進行定量光學和結構表征,研究了SHINERS的殼層和結構效應。

本文要點:

1) 通過對200多個納米結構的統計發現,優化殼隔離納米顆粒(SHIN)的耦合幾何結構可以克服由于殼引起的場增強損失。并且得到了FDTD模擬的證實和解釋,SHIN二聚體顯示出比其裸金納米顆粒對應物更高的場增強。

2) 證明了SHINERS的信號增強隨著熱點數量的增加而飽和,但可以通過改變納米顆粒的聚集幾何結構來進一步優化。SHINERS技術靈敏度的提高將促進其在材料科學中的廣泛應用。

Hu Shu, et al. Quantitatively Revealing the Anomalous Enhancement in Shell-Isolated Nanoparticle-Enhanced Raman Spectroscopy Using Single-Nanoparticle Spectroscopy. ACS Nano 2022

DOI: 10.1021/acsnano.2c09716

https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acsnano.2c09716