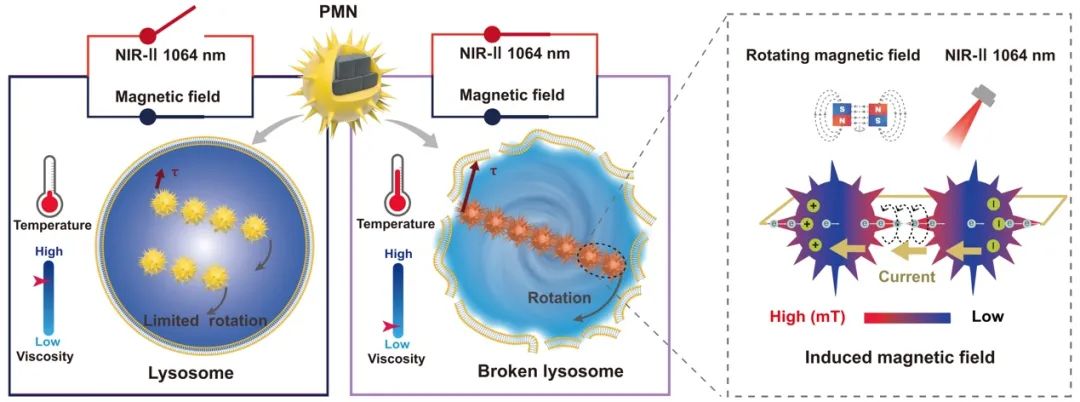

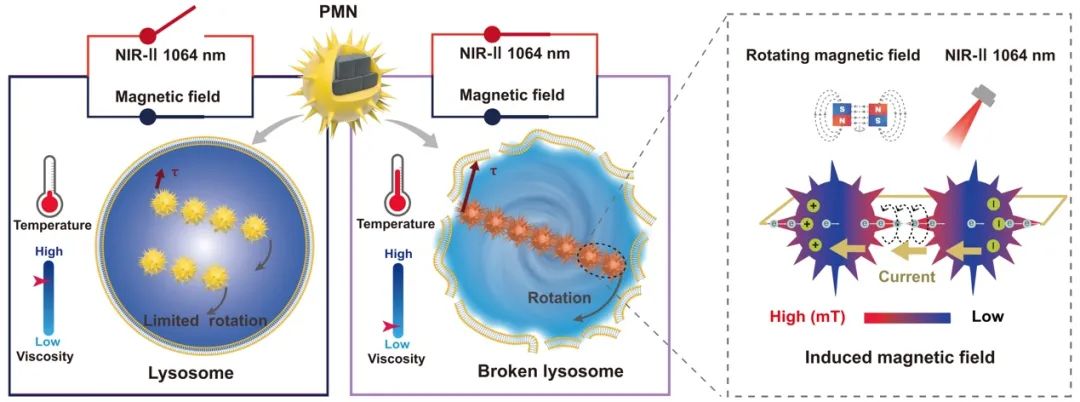

關鍵詞:光-磁效應,刺狀納米材料,機械驅動,等離子體納米材料,癌癥治療具有運動操控功能的納米機器在靶向癌癥治療中具有較大應用前景,有望通過超微創的磁場觸發機械力消滅癌細胞。成功的癌癥機械治療高度依賴于磁性納米機器在體內復雜生理環境下的高效機械能量轉換,研制混合動力源的高性能納米機器是實現機械機動性的發展趨勢。該研究針對生理環境中納米機器驅動困難這一問題另辟蹊徑,提出了一種光磁耦合驅動的納米機器(PMN),并引入近紅外II區激光主動調控微環境黏度的概念,該納米機器具有刺狀表面和光磁感知能力,可以高效破壞腫瘤細胞溶酶體,用作癌癥的機械療法。該研究為設計具有較強感知能力和對生理環境主動適應能力的集成納米馬達臨床應用提供了新的方向。利用外部能量轉換實現高效的運動性能是納米機器設計的關鍵要求。光磁雙場混合輸入如何提高納米電機的機械能轉換和治療效果尚不清楚。我們的工作包括三個基本發現:1)設計的納米馬達呈現出在納米界面上的光電耦合效應。通過物理模擬和實驗發現并證明了光致磁場的存在。在激光和靜磁場同時輸入的情況下,納米馬達產生了典型的光磁耦合效應,這可能是由于等離子體激元對金納米尖端的對準和定向運動造成的;2)納米馬達的雜化結構和尖刺結構使其在NIR-II區域具有對旋轉磁場的感知和光敏性。同時,通過這種設計,納米馬達的機械和熱效應得到了提升,從而在生物流體中高效推進。光磁雙場提供了一種雙管齊下的方法,可以同時增強PMN的磁力和降低流體中的粘性力,從而實現更滿意的機械能轉換;3)體外和體內研究證實,同時進行光磁刺激是實現低強度能量輸入的增強機械治療的必要條件。磁轉矩能以流體渦的形式有效地轉化為機械能,在光磁刺激下破壞溶酶體的結構,這一過程有效地實現了從納米馬達到癌細胞的機械能轉移。我們相信,集成的尖刺光磁納米馬達在有效的機械破壞癌癥方面表現出巨大的潛力,并有望在臨床應用中完成更復雜的任務。

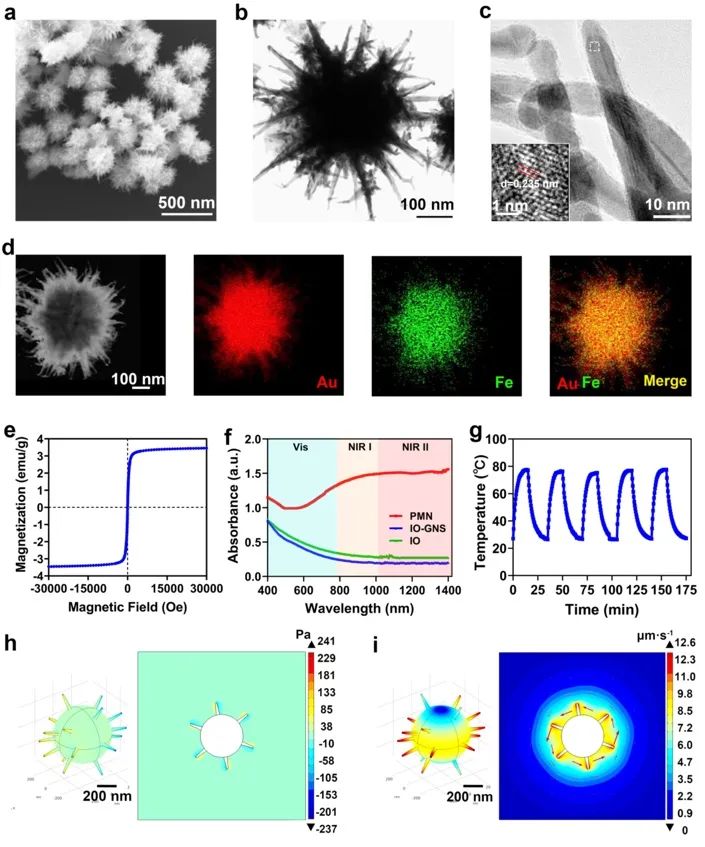

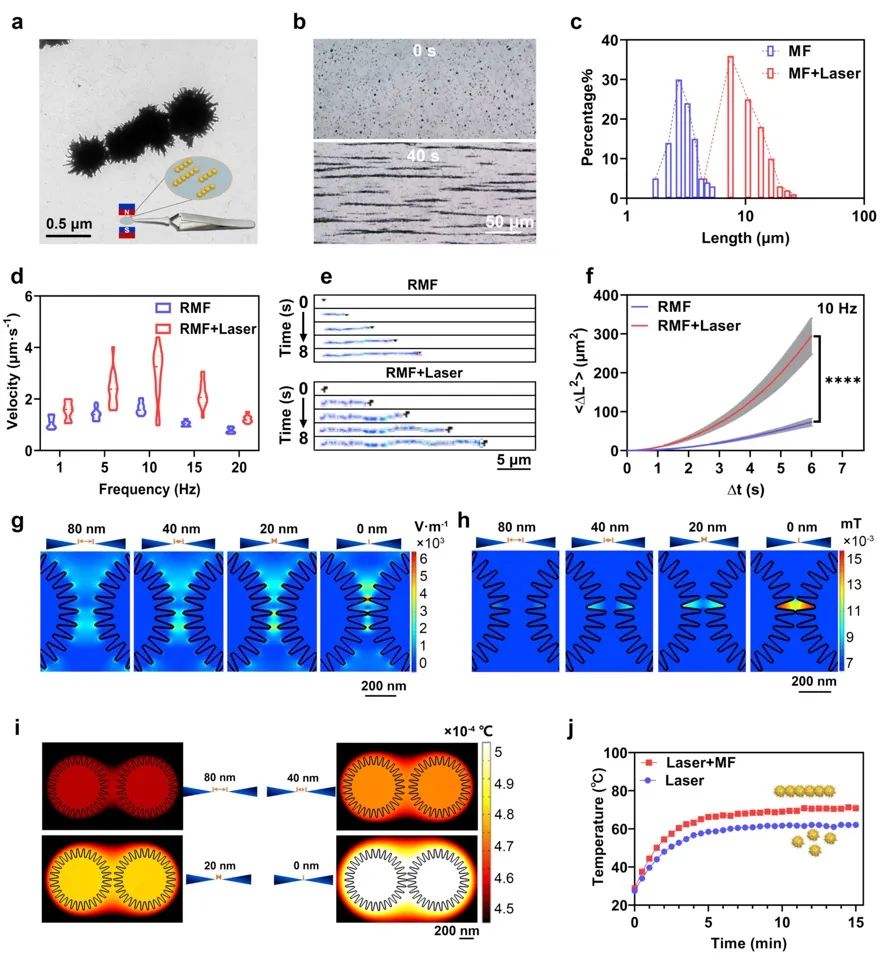

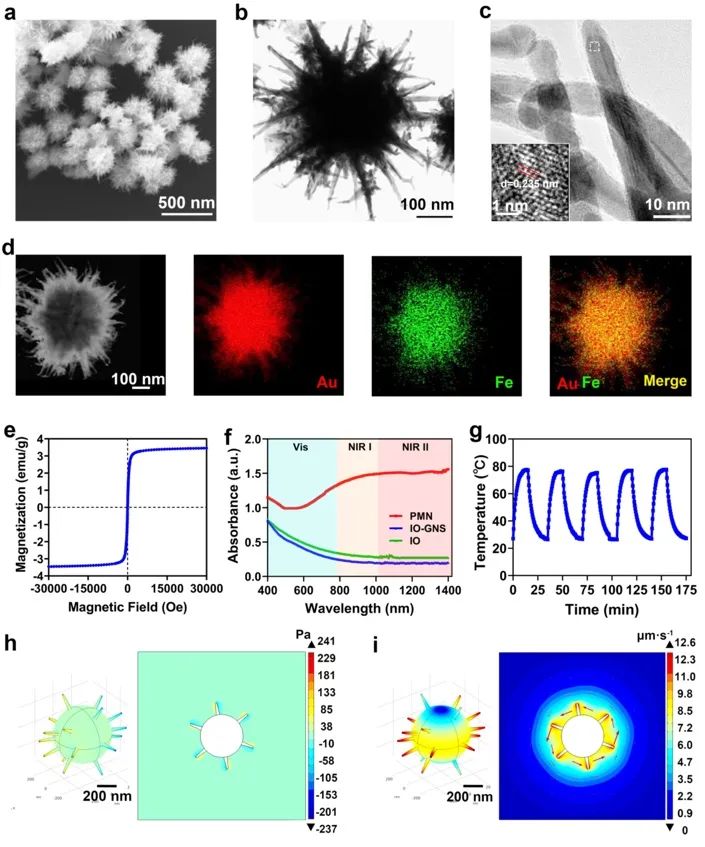

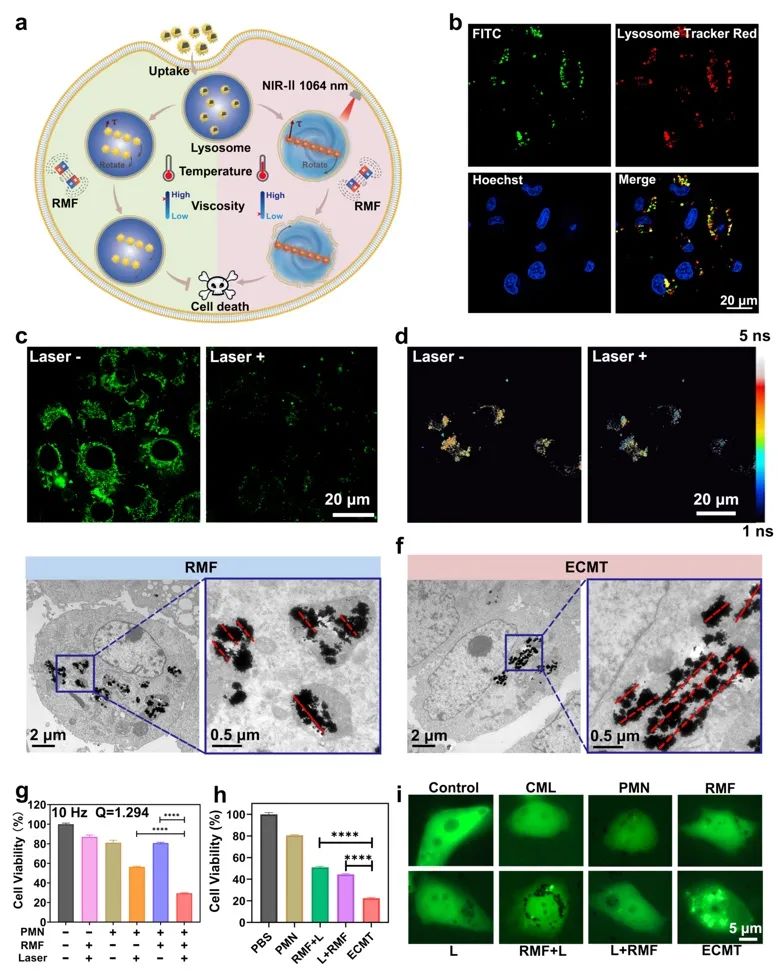

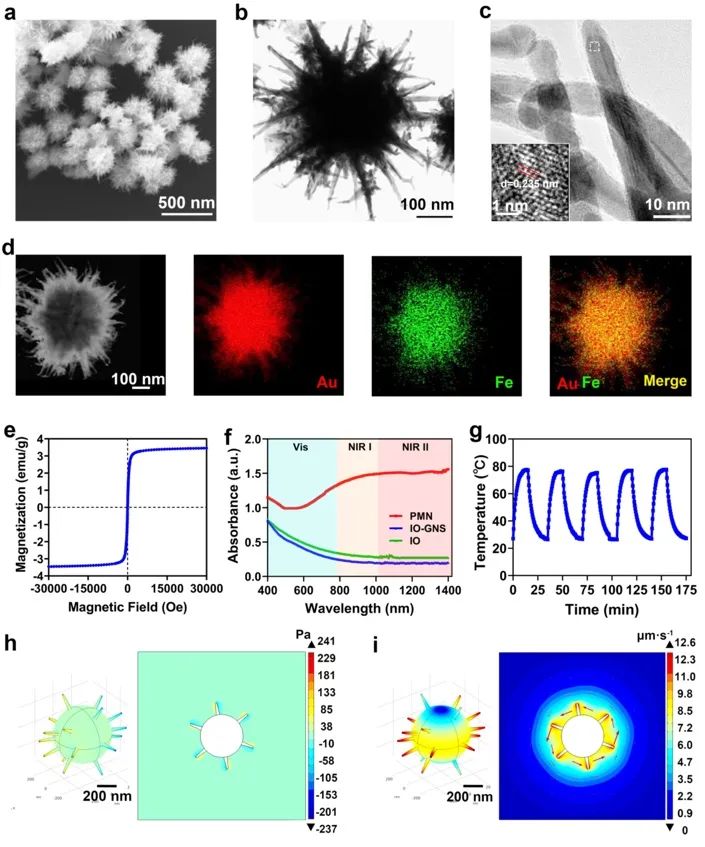

該納米機器以磁性納米顆粒為核,表面覆蓋金納米尖刺。金磁雜化結構賦予了納米機器磁響應性能與近紅外二區的吸收與熱轉換能力。仿真結果表明,尖端結構有助實現較高壓強的輸出,從而更有效地輸出機械能;在運動中尖端部位引起的流體擾動也更強。

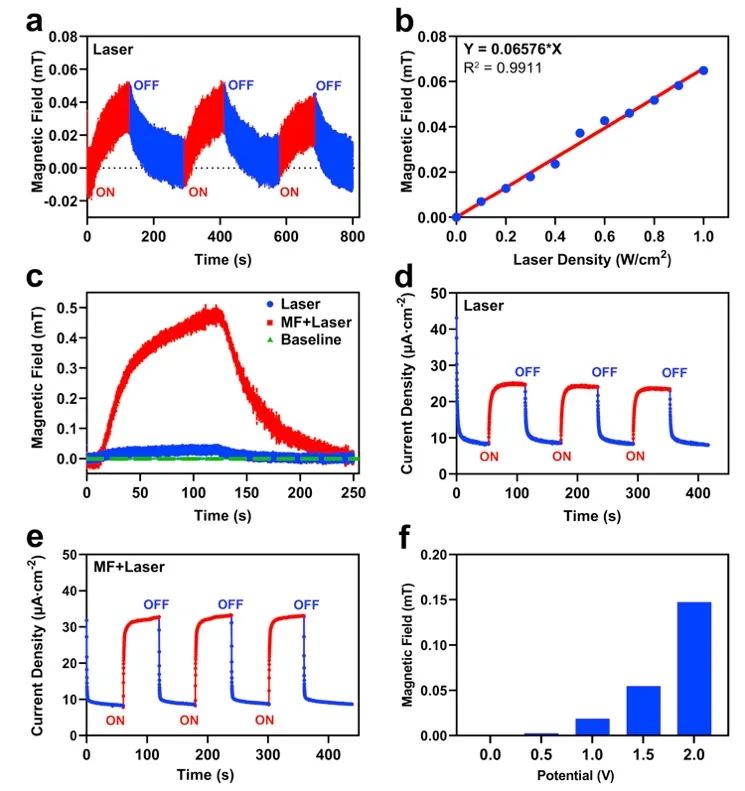

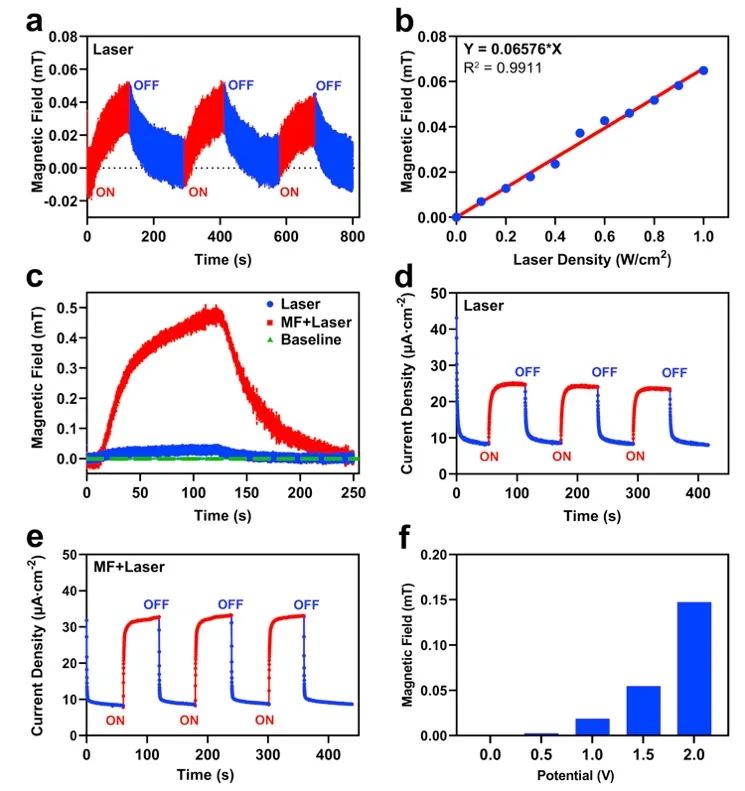

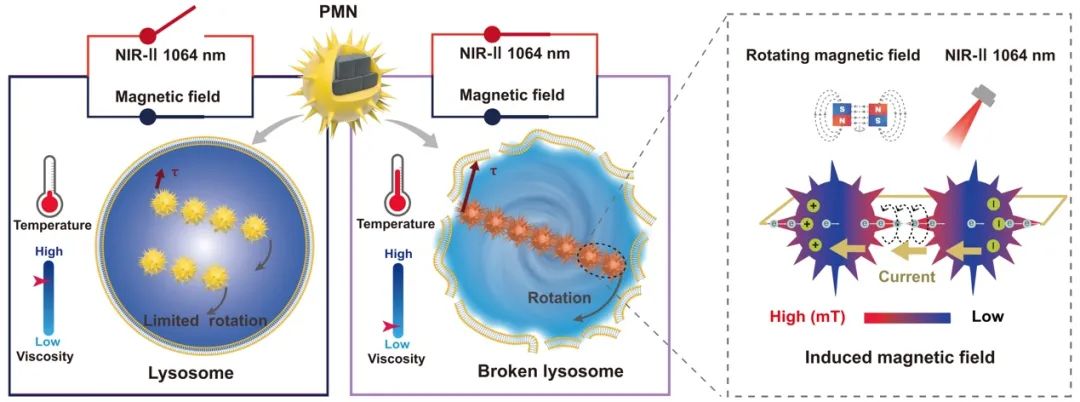

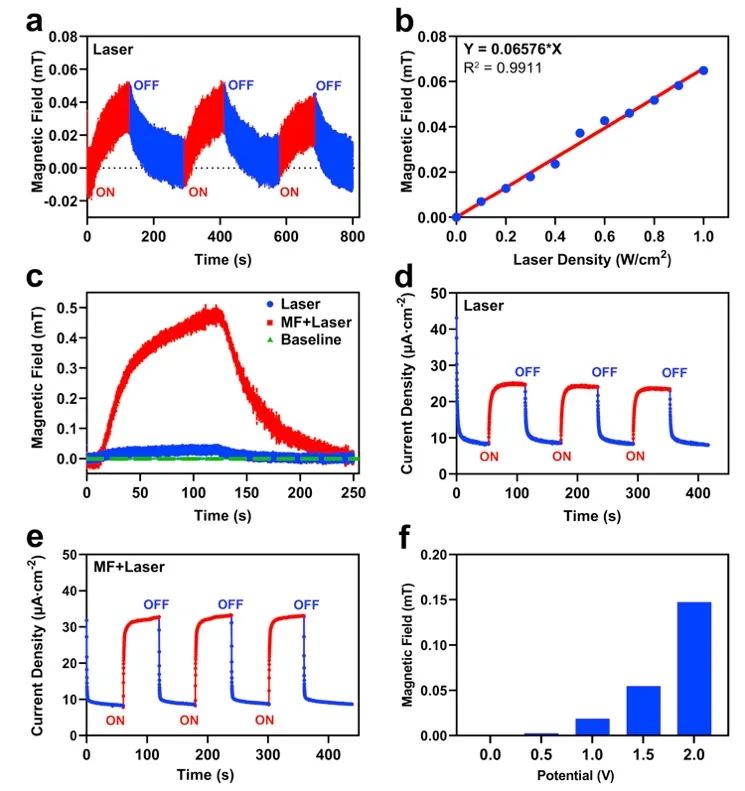

作者在研究中揭示了在PMN界面存在光磁耦合效應,即尖刺結構通過對金刺端等離子體激元的操控,使PMN在NIR-II區激發下產生明顯的感生磁場。通過實驗論證,這種感生磁場產生的原因主要是由于外部光照/耦合場作用下所引起的感生電流。這種雙場協同下的光磁耦合效應對于克服復雜生理環境,實現納米機器的有效運動可能具有重大意義。

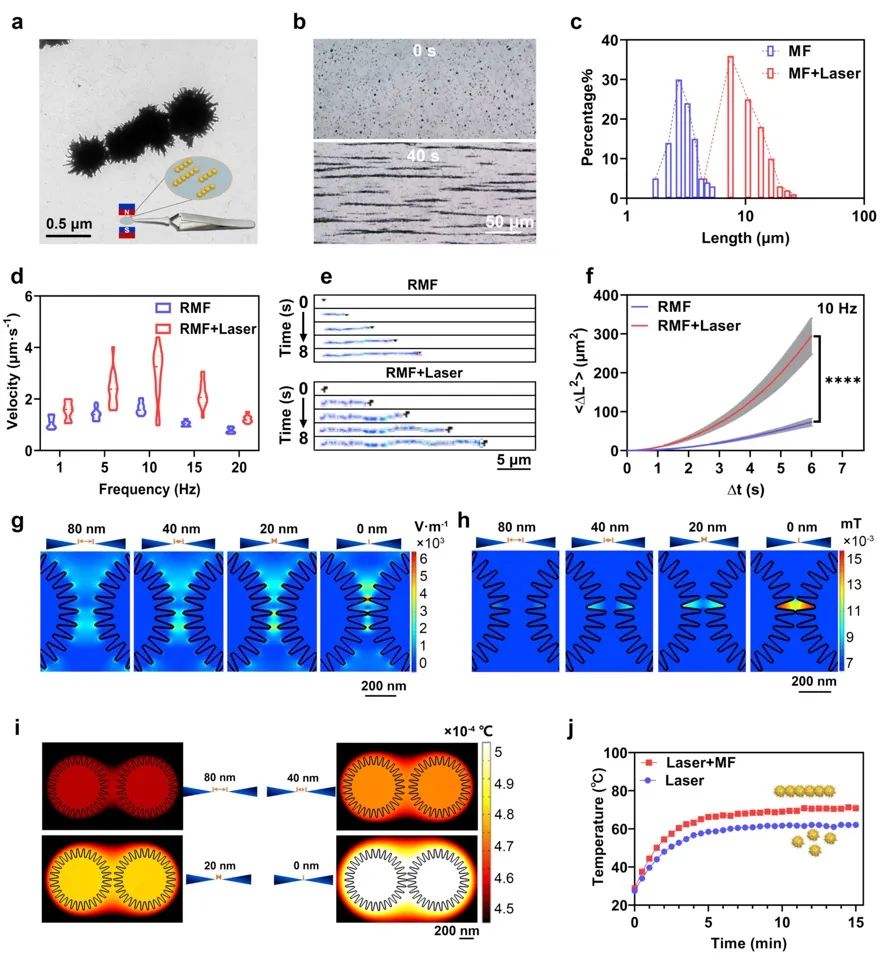

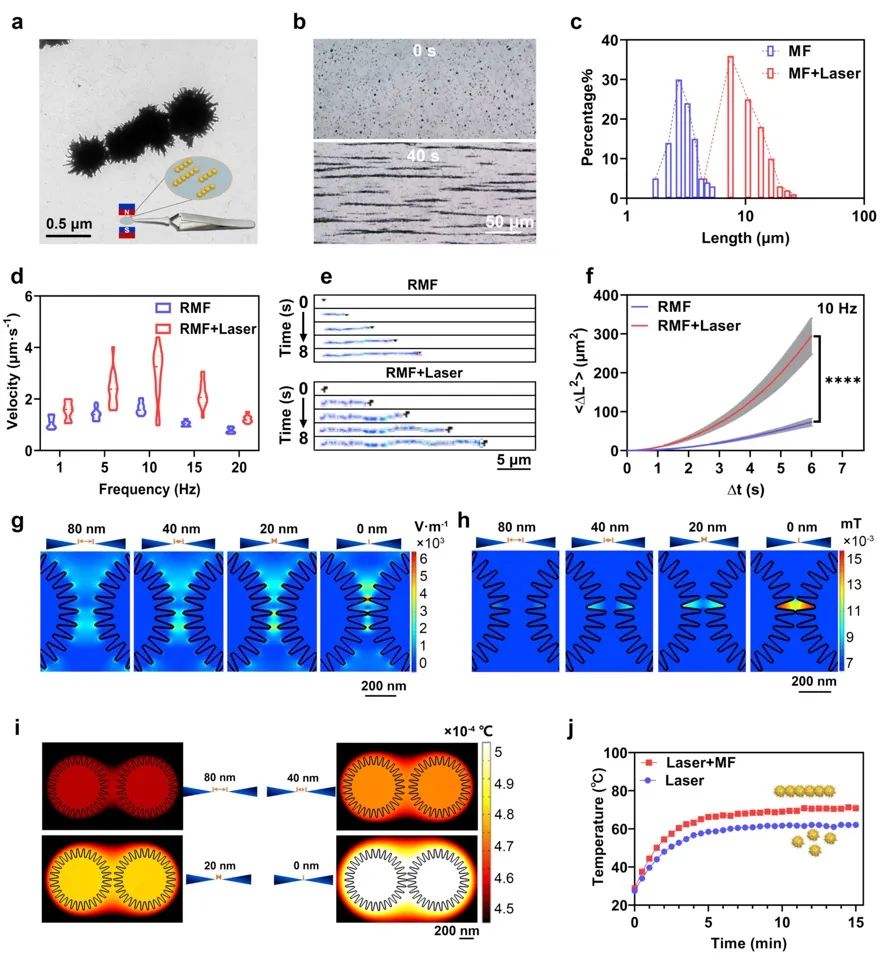

由雙能量源驅動的PMN的機械運動增強效果首先在75%的甘油溶液中得到了驗證。物理模擬和實驗結果證明,利用耦合增強磁場,PMN被有效地組裝成鏈狀結構,進一步提高能量轉換效率。在雙場刺激下,組裝的納米機器下調其周圍黏度,實現了超越單場磁驅動3-5倍的運動速度。并且在仿真中驗證了組裝體對于粒子間電、磁、熱場的增強效果,增強的溫度場又可以進一步促進黏度的下調,實現運動促進的正反饋調節。

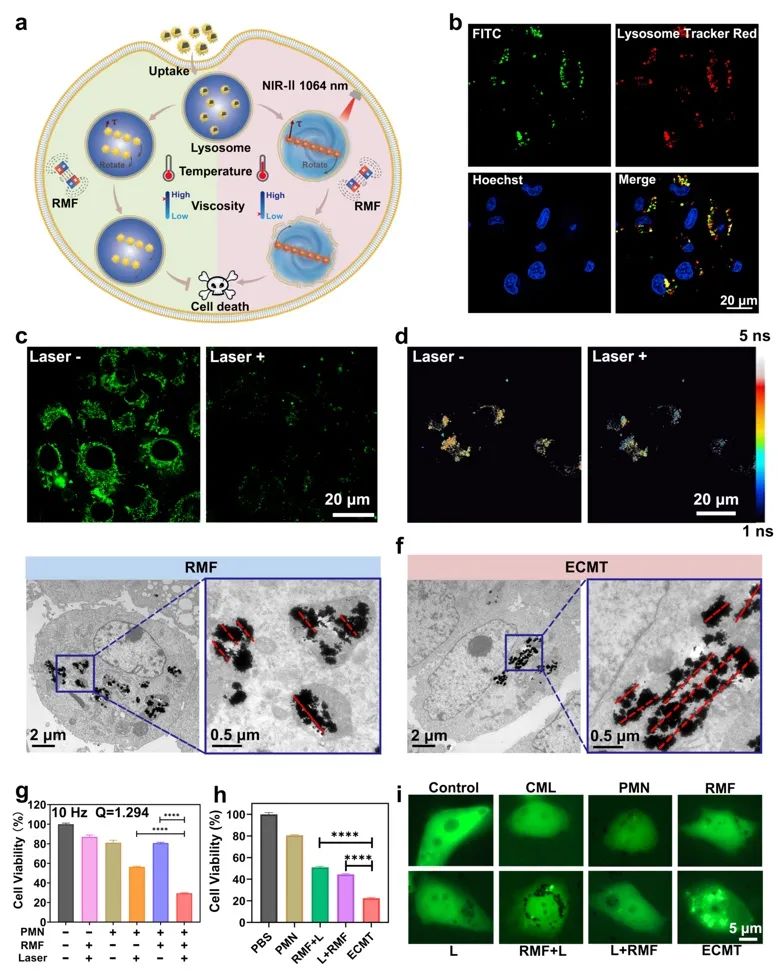

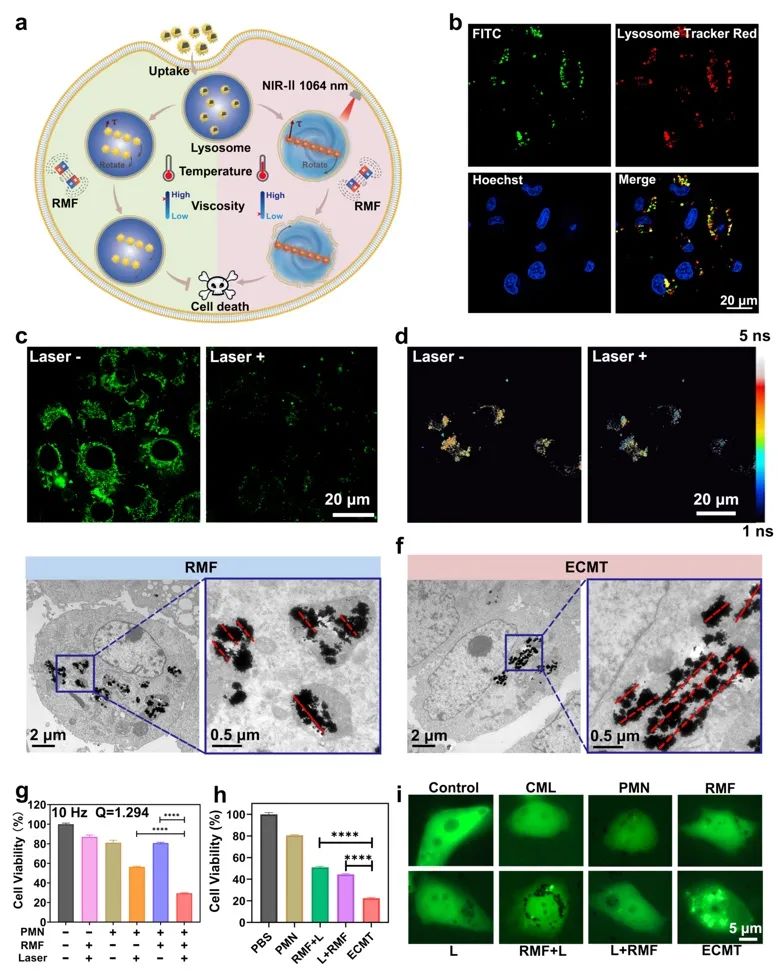

考慮到PMN能量轉換和生物流體粘度控制的雙重能力,其介導的增強癌癥機械治療首先在體外進行了驗證。PMN被三陰性乳腺癌細胞攝取并位于溶酶體中。在低頻旋轉磁場(RMF)下,由于粘性的生物環境,PMN組裝成流動性有限的短鏈;在NIR-II激光和RMF同時輸入的情況下,粒子的磁感應能力增強、且微環境黏度被下調,因此能夠形成更長的PMN組裝體,并產生有效的機械扭矩,最終對溶酶體產生更強烈的破壞。

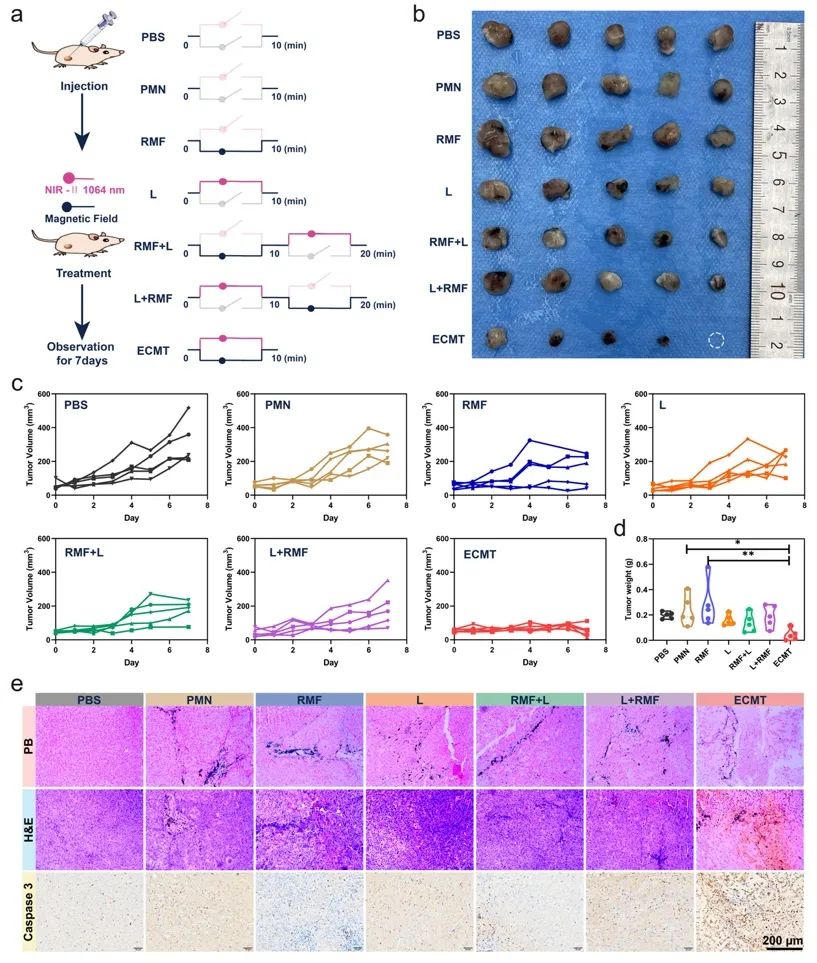

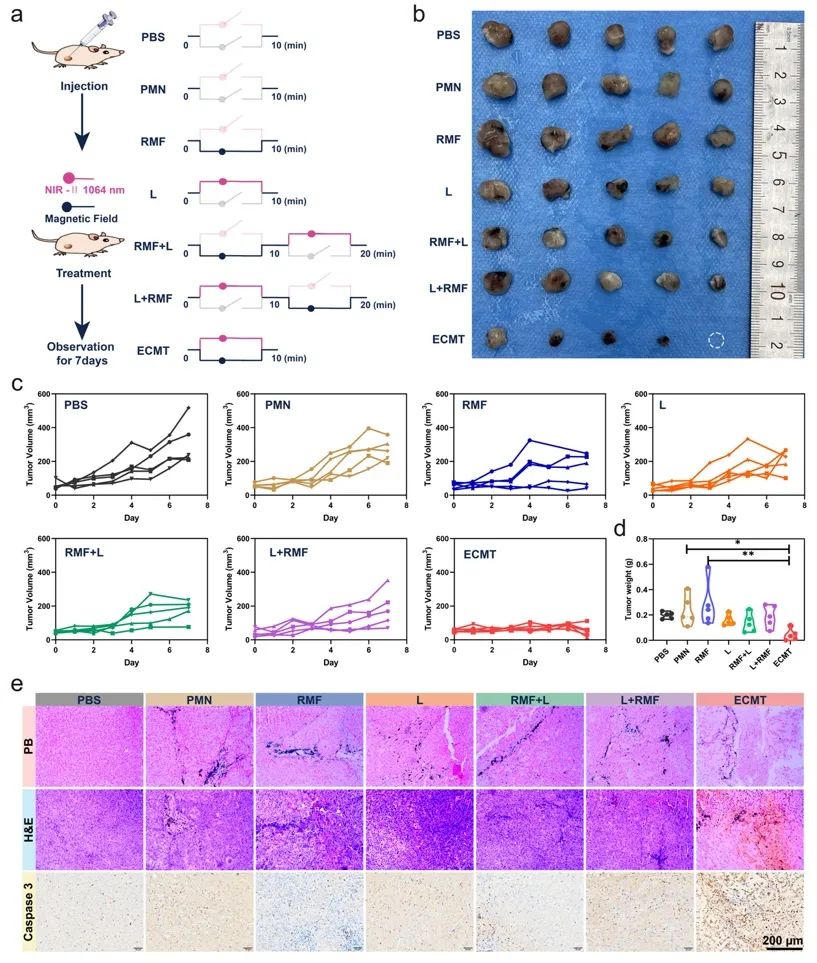

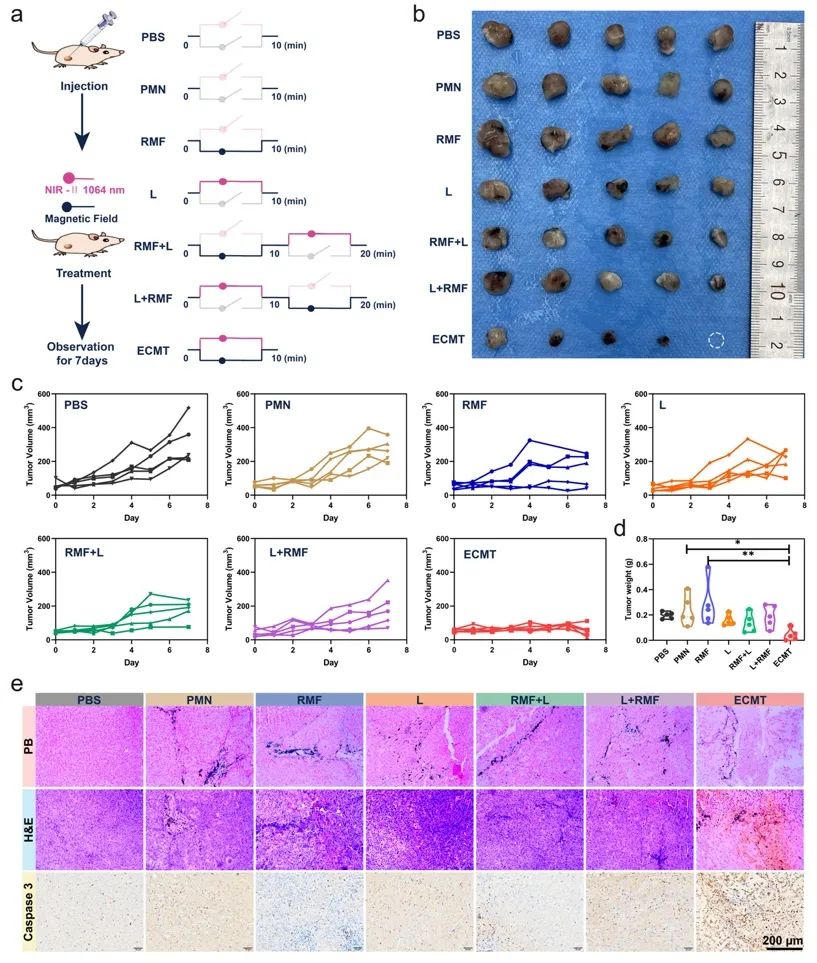

圖4:PMNs對MDA-MB-231細胞的抗腫瘤作用。最后,研究團隊使用MDA-MB-231的荷瘤BALB/c小鼠模型進一步研究了PMN介導的增強型腫瘤機械治療。結果表明,雙場同時施加下可以實現腫瘤生長的有效抑制,并且最大程度誘導腫瘤細胞的凋亡。

圖5:PMNs介導的增強型機械療法對MDA-MB-231荷瘤小鼠體內抗腫瘤作用的研究。通過PMN的尖刺形狀和雜化成分,光和磁場之間的協同和集成效應促進了納米機器推進的機械能轉換。體外和體內研究均證實,同時的光磁刺激對于機械治療中PMN的高效運動是必要的。該研究提供了一種雙管齊下的方法來增強生物流體中的機械推進能力,這可能為設計具有增強感知能力和主動適應生理環境的集成納米機器提供新的方向,推進納米機器的臨床應用。成昱博士,同濟大學醫學院教授,上海自主智能無人系統科學中心副主任,博士生導師,同濟大學附屬第四人民醫院PI。入選國家級青年人才計劃、國家自然科學基金優秀青年科學基金項目、上海市優秀學術帶頭人(青年)、上海市“浦江人才計劃”。成昱教授課題組依托同濟大學和附屬醫院的多學科交叉特色,醫工理融合,圍繞“磁醫學”開展三個方向研究:1. 磁醫學工程:以磁智能調控為核心,研究微磁力治療實體腫瘤等疾病的靶向方案和免疫協同治療新模式,并自主研發磁力治療智能調控裝置,推進其臨床轉化;2. 醫用磁感應微納機器人:以高靈敏磁感知與響應為核心,研究微納機器人的仿生智能控制和生物醫學應用;3. 磁神經調控:研發高精度磁調控神經細胞的新技術和手段。https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/adma.202204996