研究背景:

100多年來,Nernst-Einstein(能斯特-愛因斯坦)關系作為凝聚態中離子輸運的基礎理論,建立了帶電粒子擴散系數和電遷移率之間的普遍聯系。Nernst-Einstein關系被廣泛使用,如離子輸運的Poisson-Nernst-Planck方程和細胞膜電勢平衡的Goldman方程中都利用了這一關系,且其有效性很少受到質疑,但其在納米甚至亞納米尺度下是否成立仍有待驗證。

研究成果:

美國勞倫斯利弗莫爾國家實驗室Aleksandr Noy課題組及合作者,發現了Nernst-Einstein關系在直徑0.8 nm的仿生碳納米管內不再成立,與理論偏離超過3個數量級。論文以《Breakdown of the Nernst–Einstein relation in carbon nanotube porins》題發表在Nature Nanotechnology上,并且Nature Nanotechnology同時發布了關于這篇文章的新聞評論《When ions break the law》。論文第一作者為李忠武博士,畢業于東南大學,Aleksandr Noy課題組訪問學者,現單位為中國礦業大學機電工程學院。

研究思路與結果討論:

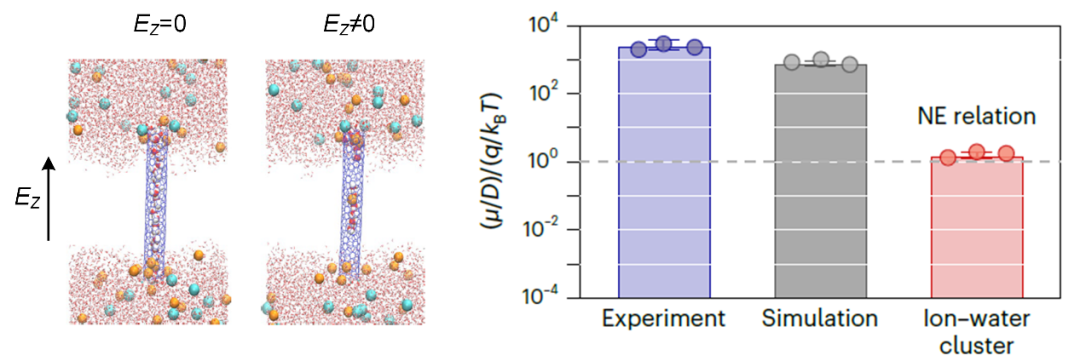

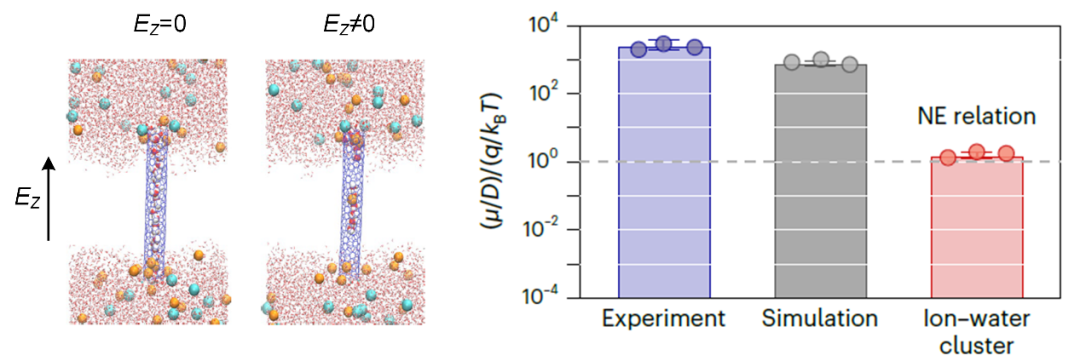

文章通過納米流體實驗分別單獨測量了K+(鉀)離子通過直徑0.8 nm仿生碳納米管輸運的擴散系數和電遷移率,發現Nernst-Einstein關系與理論偏離超過3個數量級。基于可極化力場的分子動力學模擬表明,在仿生碳納米管內,水分子呈單鏈排布,此時離子沿單排水鏈擴散十分緩慢,擴散系數與體態值相比至少低3個數量級。然而,在外加電場作用下,離子通過碳納米管時,單排水鏈發生斷裂,形成離子-水分子團簇并以明顯較快的速度運動,離子遷移率與體態值相當。而對于離子-水分子團簇本身,Nernst-Einstein關系依然成立。因此,在直徑0.8 nm的仿生碳納米管內,濃度梯度驅動的離子擴散與電場驅動的離子遷移存在兩種不同的輸運模式,導致Nernst-Einstein關系的失效。

研究亮點:

1.文章首次驗證了Nernst-Einstein關系在納米通道內的有效性,指出離子在仿生碳納米管內輸運時,Nernst-Einstein關系失效超過3個數量級,揭示了亞納米尺度離子擴散與遷移的不同機制。2.文章指出在碳納米管流體輸運的分子動力學模擬中,必須考慮可極化力場的影響,才能真實描述離子、水分子、碳原子間的相互作用,且對于納米流體有限元模擬,需要重新考慮連續性理論方程的適用性。

研究小結:

文章發現了離子在仿生碳納米管內和體態中輸運的顯著差異,揭示了離子運動的新模式和新機制,對納米流體器件的設計具有指導作用,對仿生離子器件、膜分離科學、能量轉化等應用具有重要意義。

參考文獻:

官網文章鏈接:https://www.nature.com/articles/s41565-022-01276-0

官網新聞評論:https://www.nature.com/articles/s41565-022-01281-3

Li, Z., Misra, R.P., Li, Y. et al. Breakdown of the Nernst–Einstein relation in carbon nanotube porins. Nat. Nanotechnol. (2022). https://doi.org/10.1038/s41565-022-01276-0

Kavokine, N. When ions break the law. Nat. Nanotechnol. (2022). https://doi.org/10.1038/s41565-022-01281-3