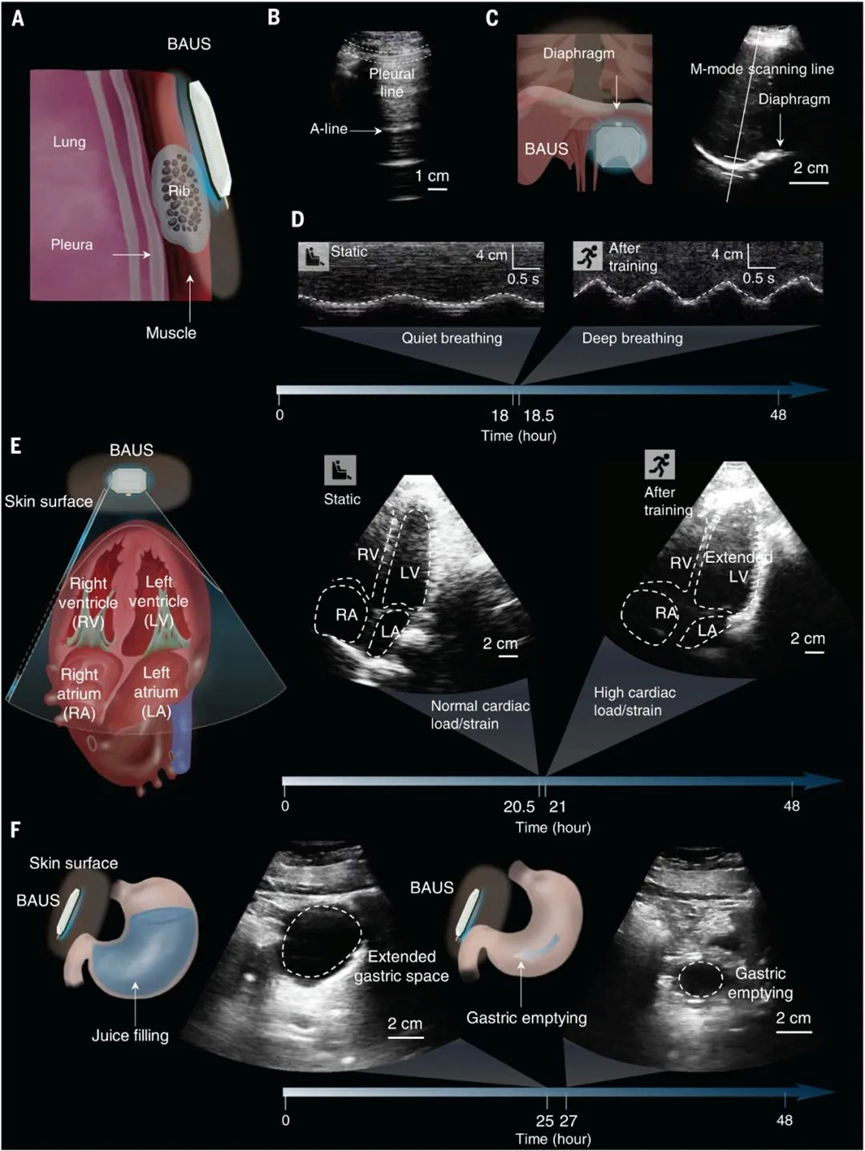

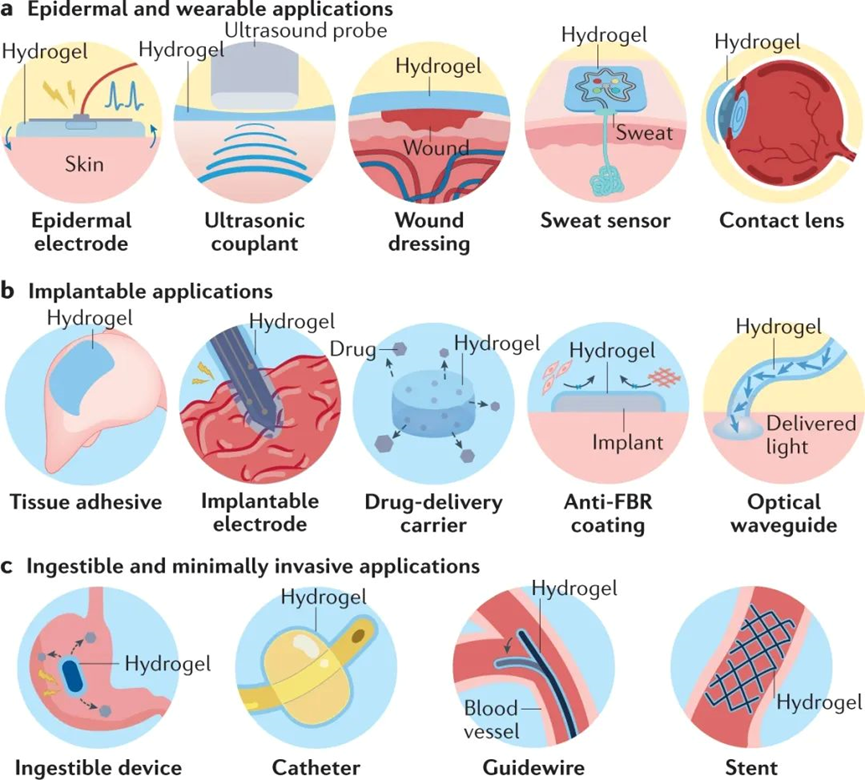

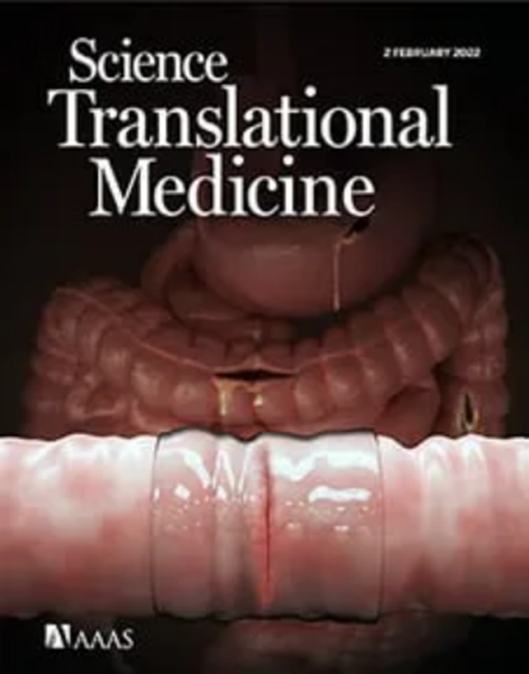

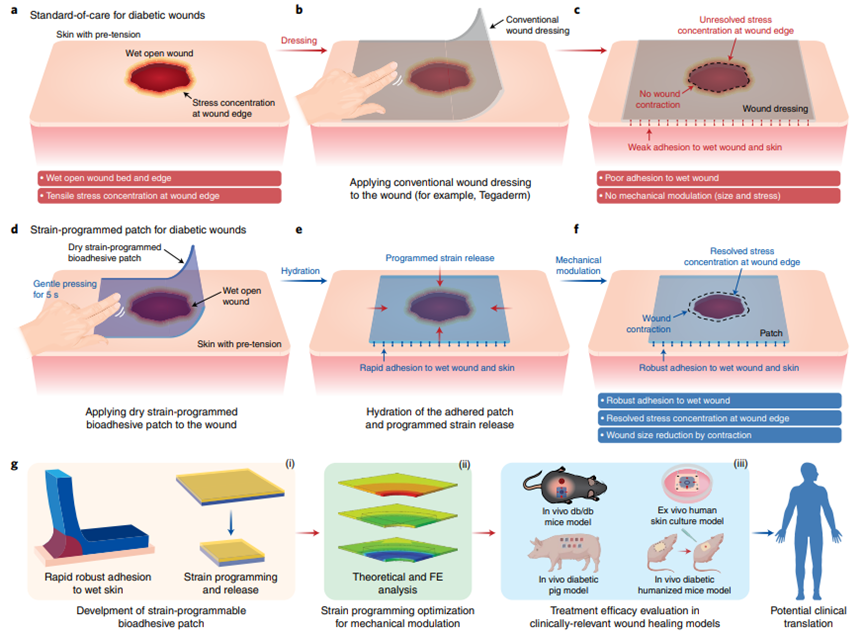

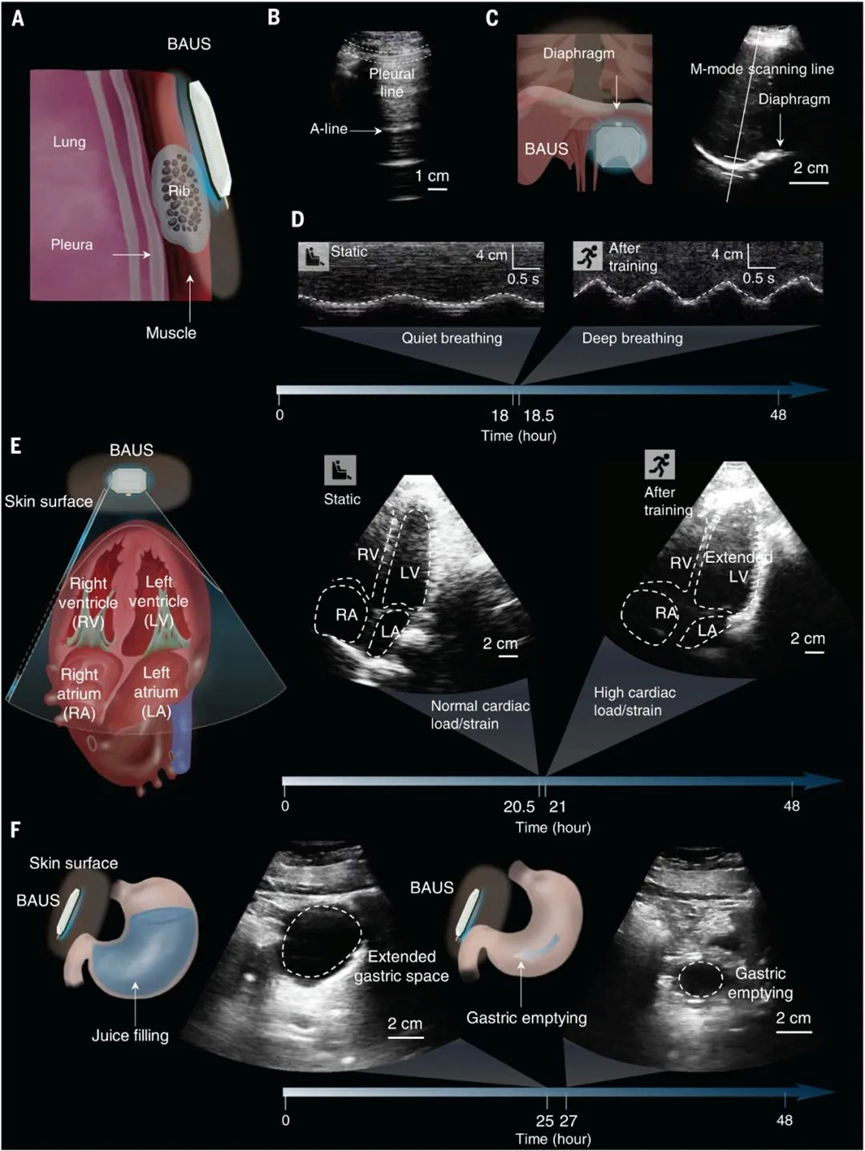

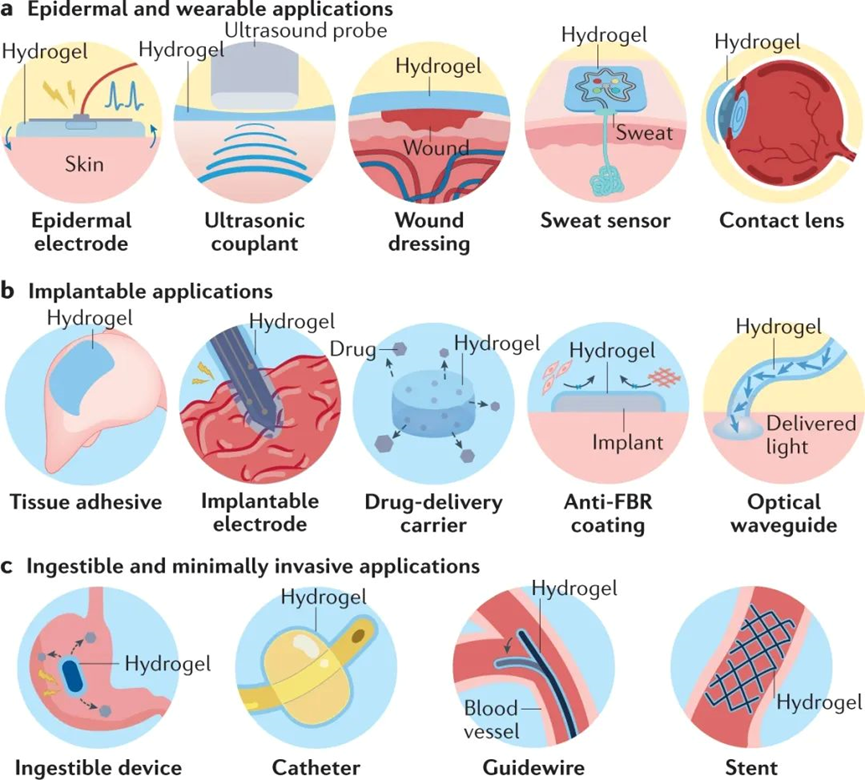

2022年,是載入史冊的一年!然而,過去已成為歷史,但溫故而知新。近日,奇物論團隊會對國內外的生物材料相關領域學者進行年度盤點,同時,我們非常歡迎優秀課題組向我們投稿,以供大家學習和交流~今天,我們介紹的是來自美國麻省理工學院的趙選賀教授。趙選賀,美國麻省理工學院機械工程系教授。博士畢業于哈佛大學,師從國際著名力學家鎖志剛教授。目前該課題組的研究目標是:了解和設計具有空前性能的軟材料和探索新型軟材料的非凡功能。近年來,趙選賀團隊在Nature, Science, Nature Materials, Science Advances, Science Robotics, Advanced Materials, PNAS, Nature Communications, Physical Review Letters等學術雜志上發表論文160余篇。超聲被廣泛用于組織和器官的無創成像,但這種方法需要換能器和目標區域之間的緊密接觸。這會使長時間獲取圖像變得困難,特別是當患者需要移動時。于此,麻省理工學院趙選賀等人介紹了一種生物粘附超聲 (BAUS) 貼片,他們通過將軟水凝膠封裝在彈性體薄膜中并在其上涂上生物粘附材料,從而結合了彈性體和水凝膠的優點。剛性壓電探針陣列通過聲學透明的水凝膠彈性體粘結到皮膚上。體內測試表明,該設備可以舒適地佩戴48小時,并將陣列連接到商用超聲平臺上,以便對頸動脈、肺和腹部進行連續超聲成像。C. Wang et al., Bioadhesive ultrasound for long-term continuous imaging of diverse organs. Science 377, 517 (2022).DOI: 10.1126/science.abo2542https://www.science.org/doi/10.1126/science.abo2542盡管水凝膠界面有著巨大的前景和最近的進展,但據知,目前還沒有關于水凝膠界面用于人與機器的融合的系統討論。關于水凝膠作為組織工程支架、藥物遞送載體和用于軟機器的新興材料的文獻已被廣泛調研,但現有的調研通常沒有說明水凝膠作為人與機器之間的橋接界面的應用,也沒有提供水凝膠界面設計的要求或原則。這樣一個系統的討論對于這一新生但有影響力的領域的未來發展至關重要。為此,麻省理工學院趙選賀、Hyunwoo Yuk等人在Nature Reviews Materials上討論了水凝膠界面,用于人與機器的融合的相關進展。Yuk, H., Wu, J. & Zhao, X. Hydrogel interfaces for merging humans and machines. Nat Rev Mater (2022).https://doi.org/10.1038/s41578-022-00483-4胃腸道 (GI) 損傷的手術修復失敗會導致腸道吻合損傷,這是胃腸道手術后最令人恐懼和危及生命的并發癥之一,導致死亡率增加 30% 以上。因此,手術修復GI缺損以提供機械密封和良好的愈合仍然是一個持續的挑戰,突出了開發新的治療方法和解決方案的關鍵重要性。于此,麻省理工學院趙選賀、Hyunwoo Yuk和妙佑醫療國際(Mayo Clinic)Christoph S. Nabzdyk等人介紹了一種現成的生物粘附性胃腸道貼片(GI貼片),能夠對胃腸道損傷進行無創傷、快速、穩健和無縫線修復。該胃腸道貼片為胃腸道缺損的非創傷性無縫合修復提供了一個有前途的現成平臺,解決了以往方法的局限性。可以設想,胃腸道貼片還可以為人體其他器官和損傷的修復提供臨床機會。An off-the-shelf bioadhesive patch for sutureless repair of gastrointestinal defects. SCIENCE TRANSLATIONAL MEDICINE 2022.DOI:10.1126/scitranslmed.abh2857https://www.science.org/doi/abs/10.1126/scitranslmed.abh2857近日,麻省理工學院趙選賀、Yoonho Kim等人討論了磁性軟材料和機器人領域的最新發展。在傳統分類中,軟機器人以機械柔順性為主要特征,這與由剛性材料制成的傳統機器人不同。功能性軟材料的最新進展促進了一類新的軟機器人的出現,這種機器人能夠對外部刺激(如熱、光、溶劑、電場或磁場)進行無約束驅動。在各種類型的刺激響應材料中,磁性軟材料在其設計和制造方面取得了顯著的進展,導致磁性軟機器人的發展,具有獨特的優勢和許多重要應用的潛力。然而,磁性軟機器人領域仍處于起步階段,需要在設計原則、制造方法、控制機制和傳感模式方面取得進一步進展。未來磁性軟機器人的成功開發需要全面了解磁性驅動的基本原理,以及磁性軟材料的物理特性和行為。在這篇綜述中,作者討論了磁性軟材料和機器人在設計和制造、建模和仿真、驅動和控制方面的最新進展。然后,作者給出了一套設計指南,用于優化軟磁材料的驅動性能。最后,作者總結了磁性軟機器人潛在的生物醫學應用,并對下一代磁性軟機器人提出了展望。Magnetic Soft Materials and Robots. Chemical Reviews 2022.DOI: 10.1021/acs.chemrev.1c00481https://doi.org/10.1021/acs.chemrev.1c004815. Nature Biomedical Engineering:用于糖尿病傷口愈合的應變程序貼片麻省理工大學趙選賀、Hyunwoo Yuk和哈佛醫學院Aristidis Veves等人展示了一種應變可編程的貼片,用于在幾天內對濕傷組織進行受控和一致的機械調節,并用于加速糖尿病傷口的愈合。

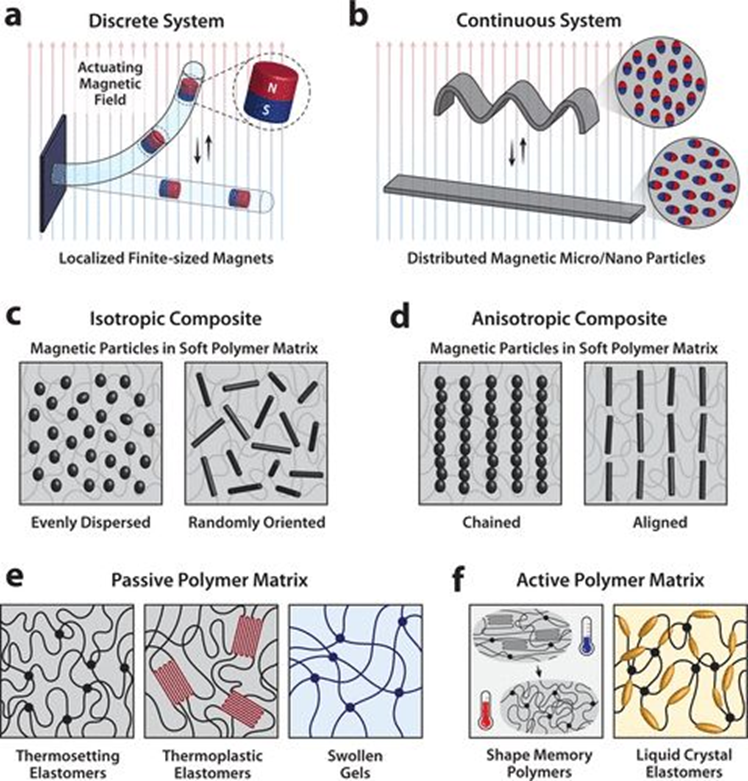

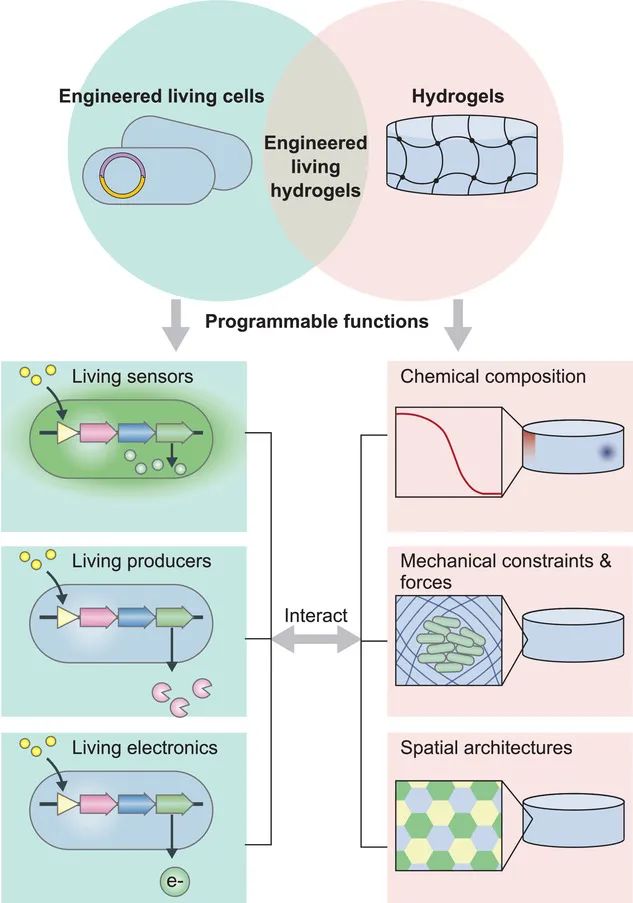

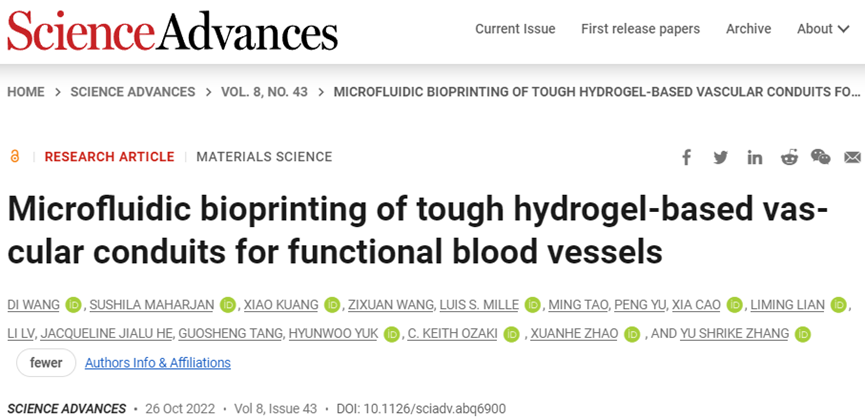

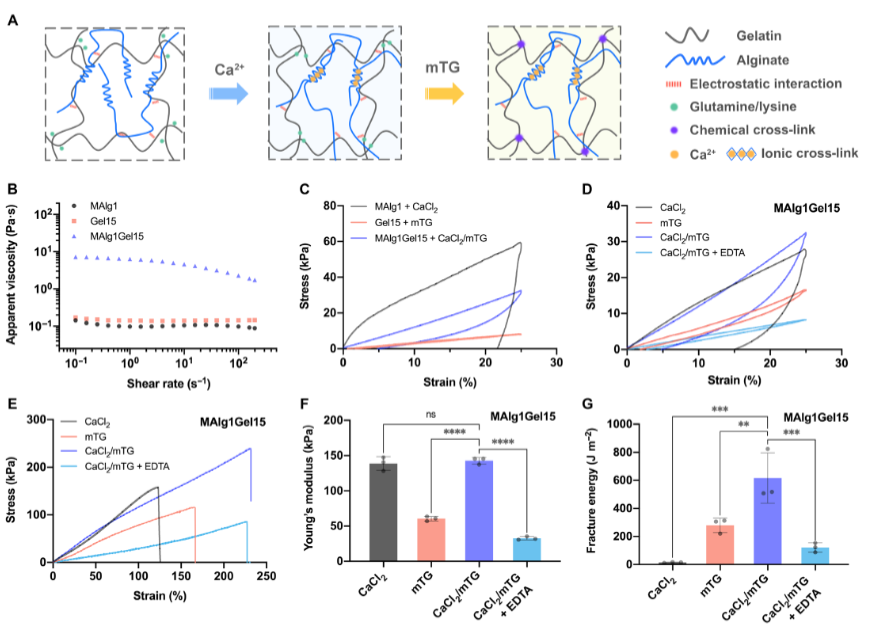

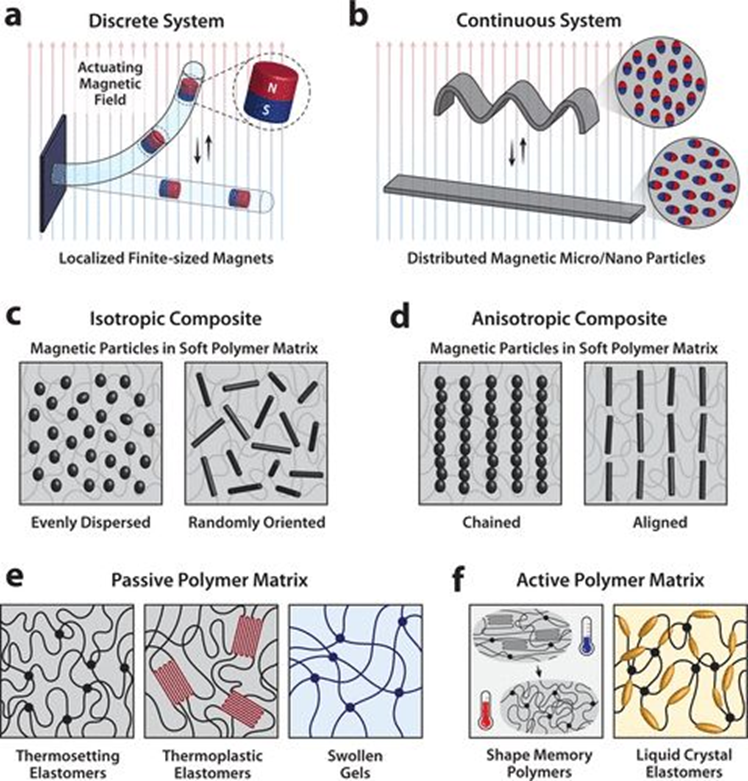

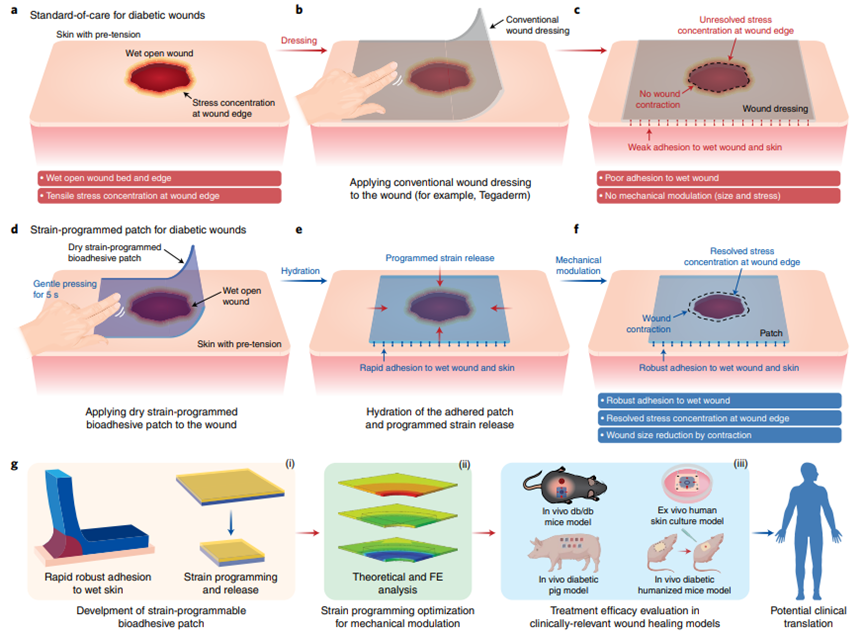

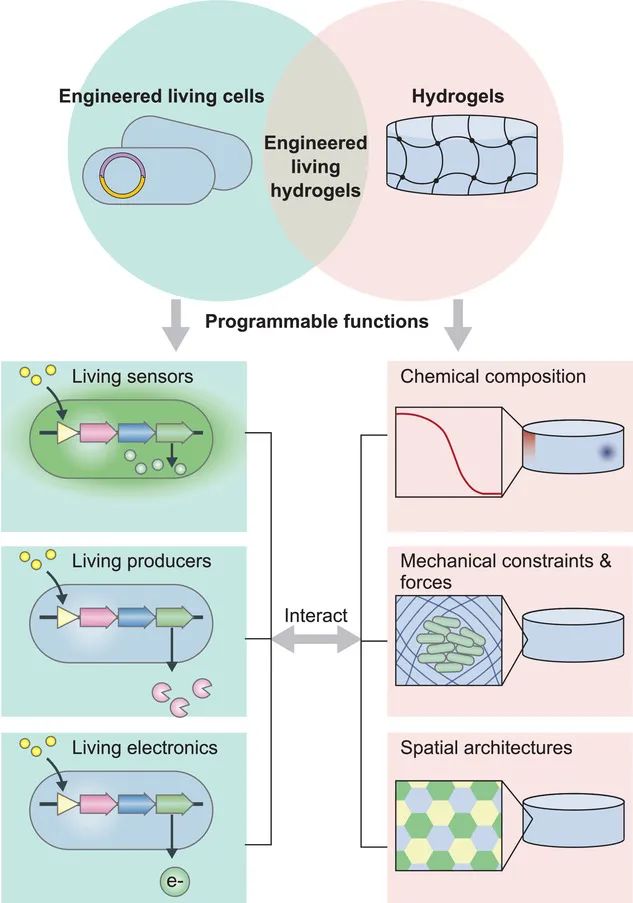

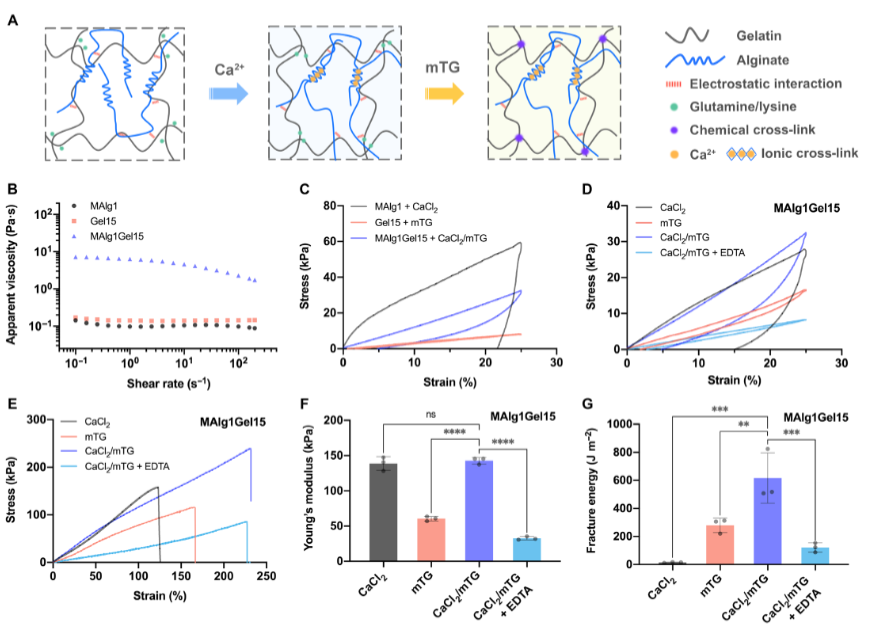

該應變可編程貼片協同結合干交聯機制和基于水合的形狀記憶機制,同時在糖尿病傷口上實現穩健、持久和按需可分離的粘附,并精確控制傷口的機械調節(解決傷口邊緣的應力集中、傷口收縮)。應變可編程貼片采用薄而柔軟的敷料形式,如糖尿病皮膚傷口護理標準中的常規傷口敷料(例如,Tegaderm),在現有治療工作流程中提供潛在的簡化臨床轉化。Theocharidis, G., Yuk, H., Roh, H. et al. A strain-programmed patch for the healing of diabetic wounds. Nat. Biomed. Eng (2022).https://doi.org/10.1038/s41551-022-00905-2從單個細胞到整個生物體的活體生物系統可以感知、處理信息,并響應不斷變化的環境條件而啟動。受活的生物系統的啟發,工程活細胞和非活基質結合在一起,從而產生了工程活性材料技術。通過設計活細胞的功能和非活基質的結構,可以創建工程化的活性材料,以檢測周圍環境的變化并相應地調整其功能,從而實現健康監測、疾病治療和環境修復的應用。水凝膠是一類柔軟、濕潤和生物相容的材料,已被廣泛用作工程活細胞的基質,導致了工程活水凝膠的新生領域。鑒于此,趙選賀等人描述了水凝膠基質和工程活細胞之間的相互作用,重點是水凝膠如何影響細胞行為以及細胞如何影響水凝膠性質。還討論了工程活性水凝膠與其環境之間的相互作用,以及這些相互作用如何實現多用途應用。最后,強調了工程活水凝膠在臨床和環境環境中應用所面臨的當前挑戰。Liu, X., Inda, M. E., Lai, Y., Lu, T. K., Zhao, X., Engineered Living Hydrogels. Adv. Mater. 2022, 34, 2201326.https://doi.org/10.1002/adma.2022013267. Science Advances:用于功能性血管的堅韌水凝膠基血管導管的微流體生物打印血管組織的三維(3D)生物打印在機械和功能上與天然組織相當,這是一個尚未解決的挑戰。鑒于此,哈佛醫學院Yu Shrike Zhang、C. Keith Ozaki和MIT趙選賀等人開發了一種堅韌的雙網絡水凝膠(生物)墨水,用于單層和雙層中空導管的微流體(生物)打印,以分別重建靜脈和動脈樣組織。堅韌的水凝膠由能量耗散的離子交聯藻酸鹽和彈性酶交聯明膠組成。3D生物打印的靜脈和動脈導管顯示了各自血管的關鍵功能,包括相關機械性能、灌注能力、屏障性能、特異性標記物的表達以及對新冠偽病毒感染的易感性。值得注意的是,動脈導管顯示了生理性血管收縮和血管舒張反應。研究人員進一步探討了這些導管用于血管吻合的可行性。總之,該研究展示了機械和功能相關血管導管的生物制造,展示了它們作為體外疾病研究的血管模型和體內血管手術的移植物的潛力,可能在未來提供廣泛的生物醫學應用。Di Wang, et al., Microfluidic bioprinting of tough hydrogel-based vascular conduits for functional blood vessels, Science Advances 8(43), eabq6900 (2022).DOI: 10.1126/sciadv.abq6900https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.abq6900趙選賀,美國麻省理工學院機械工程系教授。2003 年畢業于天津大學,2009 年博士畢業于哈佛大學機械工程系,師從國際著名力學家鎖志剛教授。課題組致力于人與機器之間的界面上發展科學技術,以應對健康和可持續性方面的巨大社會挑戰。當前研究的重點是軟材料和系統的研究與開發,包括聚合物,水凝膠,生物粘合劑,生物電子學和醫療機器人。近年來,趙選賀團隊在Nature, Science, Nature Materials, Science Advances, Science Robotics, Advanced Materials, PNAS, Nature Communications, Physical Review Letters等學術雜志上發表論文160余篇。他還是美國國家科學基金會事業獎的獲獎者,曾獲海軍研究辦公室青年科學家項目獎,及AVS生物材料部的青年研究者獎。