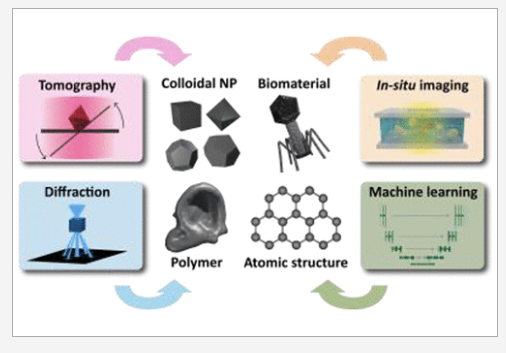

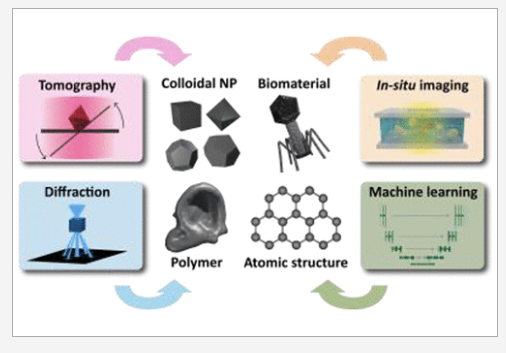

1. Chem. Rev.: 軟納米材料的電子顯微鏡研究

先進的電子顯微鏡技術極大地推動了納米材料的發展,近日,伊利諾伊大學Chen Qian對應用于軟(包括生物)納米材料方面的電子顯微鏡(EM)研究進行了綜述。1) 作者展示了EM硬件和軟件的發展,以及其如何通過提供納米或更高空間分辨率的形狀、尺寸、相位、結構和化學信息,對材料的形成、組裝和功能(例如,能量轉換和存儲、聲子/光子調制)提供新的見解。具體來說,作者首先討論了標準真實空間二維成像和分析技術,并且這些技術可以通過顯微鏡方便實現,而無需特殊支架或先進的光束技術。2) 然后,作者討論了軟納米材料三維形態的研究進展,包括使用電子斷層掃描及其變化可視化,以及通過電子衍射識別局部結構和應變,并通過原位EM記錄運動和轉變,還涵蓋了為克服EM表征軟材料技術障礙而設計的先進技術,以及具有代表性的應用實例。作者還詳細討論了機器學習對EM的影響。

Zhiheng Lyu et al. Electron Microscopy Studies of Soft Nanomaterials. Chem. Rev. 2023DOI: 10.1021/acs.chemrev.2c00461https://pubs.acs.org/doi/full/10.1021/acs.chemrev.2c00461

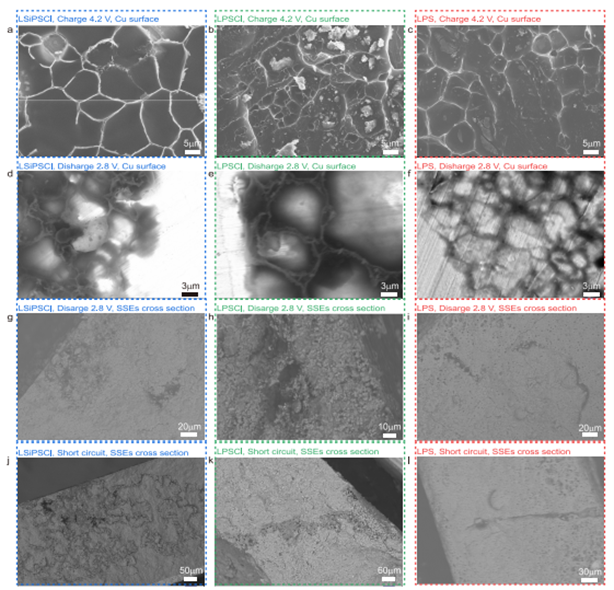

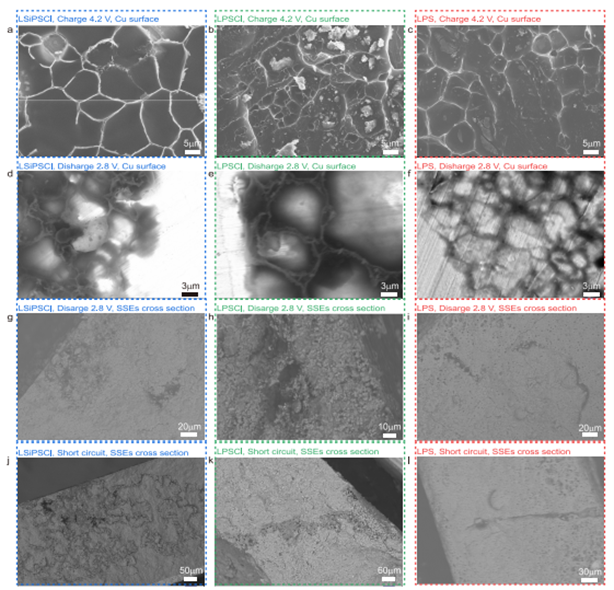

2. Nature Commun.:通過operando核磁共振譜了解硫化物基全固態鋰電池的失效過程

全固態鋰金屬電池(SSLMBs)的性能受到電化學非活性(即電子和/或離子斷開)鋰金屬和固體電解質界面(SEI)的影響,它們統稱為非活性鋰。然而,循環過程中非活性鋰的區分和量化具有挑戰性,它們的缺乏限制了對SSLMBs失效機制的基本理解。近日,廈門大學楊勇教授基于四種常用的具有離子導電性和機械穩定性的硫化物SSE,即Li10GeP2S12(LGPS)、Li9.54Si1.74P1.44S11.7Cl0.3(LSiPSC1)、Li6PS5Cl1(LPSC1)和Li7P3S11(LPS11),組裝了AFBs,以全面研究非活性鋰的形成并闡明它們的失效機制。1)利用掃描電子顯微鏡(SEM)、原位電化學阻抗譜(EIS)、X-射線光電子能譜(XPS)和X射線計算機層析(CT)等測試手段,對失效機理進行了系統的分析和量化。提出了每種材料不同的失效情形。特別是,證明了在LGPS中,所有的活性鋰都轉化為SeI-Li,而在LSiPSC1中,SeI-Li占主導地位,而死Li是LPSC1和LPS1中的主要罪魁禍首。2)研究人員進一步鑒定了兩種不同形成方式的死鋰:一種是由于電接觸損失而在SSEs內部形成的,另一種是由于離子通道中斷而在銅集電體表面形成的。此外,還報道了單層鋰金屬膜中的鋰金屬腐蝕現象,并證明了樹枝狀鋰的腐蝕速率比扁平鋰快。

Liang, Z., Xiang, Y., Wang, K. et al. Understanding the failure process of sulfide-based all-solid-state lithium batteries via operando nuclear magnetic resonance spectroscopy. Nat Commun 14, 259 (2023).DOI:10.1038/s41467-023-35920-7https://doi.org/10.1038/s41467-023-35920-7

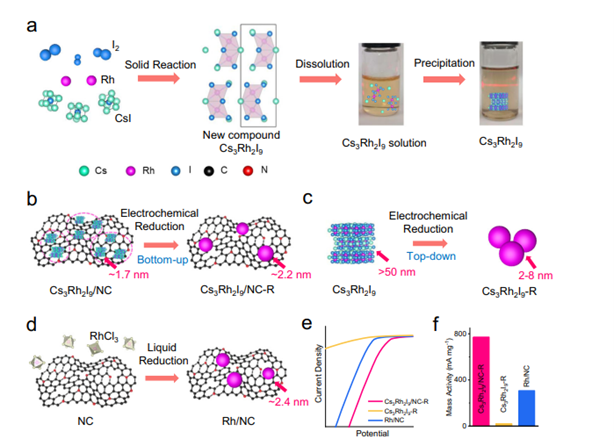

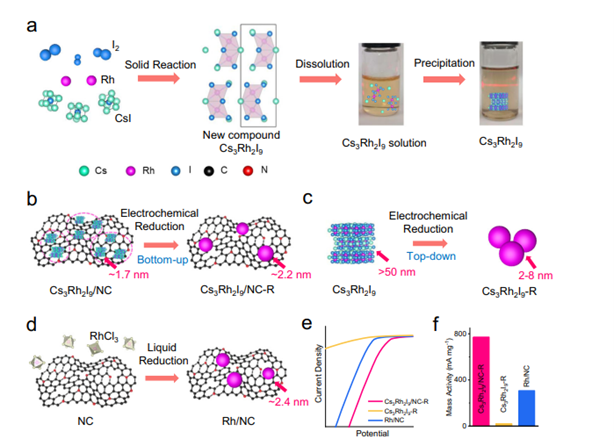

3. Nature Commun.:鈣鈦礦簇自下而上演化為高活性Rh納米顆粒助力堿性HER

自重構被認為是制備用于鍵活化和斷裂的各種能量轉化過程中的高效電催化劑的有效手段。然而,通過完全原位重建開發具有改進活性的納米尺寸電催化劑仍然具有挑戰性。近日,中科院上硅所Jiacheng Wang,黃富強研究員報道了電化學還原N摻雜碳上的Cs3Rh2I9鹵化物-鈣鈦礦簇以制備具有大晶格間距和晶界的超細Rh納米粒子(~2.2 nm)的自下而上的進化路線。1)包括電化學石英晶體微天平實驗在內的各種現場和場外表征闡明了在電化學還原過程中銫和碘的提取以及銠的還原。2)這些來自Cs3Rh2I9團簇的Rh納米顆粒顯示出顯著增強的質量和面積活性,對于HER,優于液體還原的Rh納米顆粒以及通過自上而下的電還原轉化從Cs3Rh2I9獲得的Rh。3)理論計算表明,水活化可以在富含多個位點的Cs3Rh2I9團簇衍生的Rh納米粒子上得到促進,從而實現平滑堿性HER。

Lin, G., Zhang, Z., Ju, Q. et al. Bottom-up evolution of perovskite clusters into high-activity rhodium nanoparticles toward alkaline hydrogen evolution. Nat Commun 14, 280 (2023).DOI:10.1038/s41467-023-35783-yhttps://doi.org/10.1038/s41467-023-35783-y

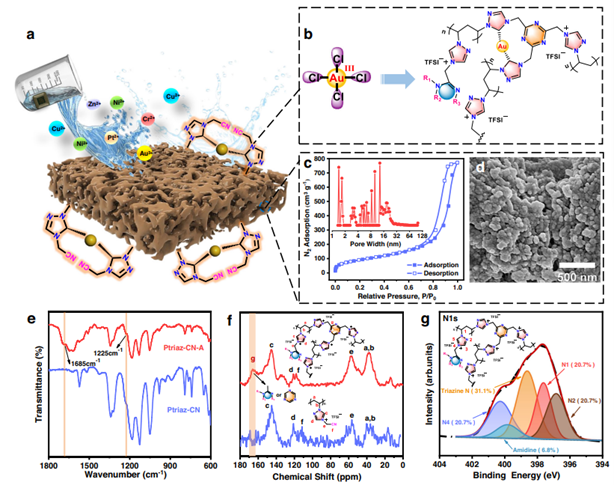

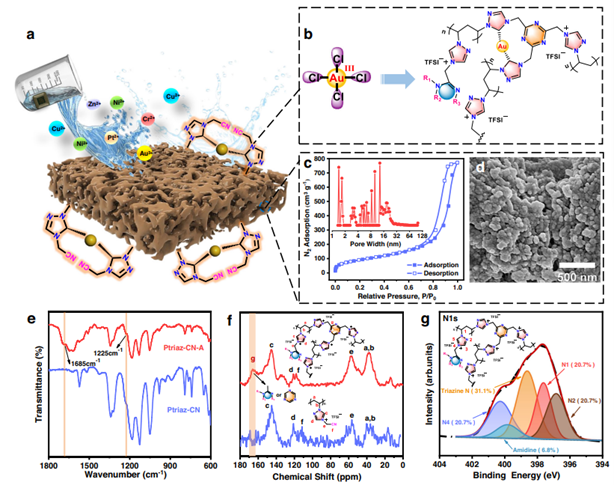

4. Nature Commun.:多孔有機聚卡賓納米阱用于從電子廢物中高效和選擇性地反萃取金

氮雜環卡賓是一個眾所周知的反應位點,在化學催化中的作用已經被研究了很長時間。然而,其獨特的結合和給電子性質在其他研究領域(如金屬捕獲)幾乎沒有被探索過。近日,東華大學Yaozu Liao,Weiyi Zhang報道了具有優異的金捕獲能力的聚(離子液體)衍生的多孔有機聚卡賓吸附劑的設計和制備。1)多孔網絡中的卡賓位點作為“納米陷阱”,它表現出2.09 g/g的超高金回收容量。2)對電子廢物提取液中復雜金屬離子環境的深入研究表明,聚卡賓吸附劑具有99.8%的顯著金回收效率。3)X-射線光電子能譜和核磁共振譜揭示了聚卡賓吸附劑的高性能源于牢固的金屬-卡賓鍵的形成以及將附近的金離子還原成納米粒子的能力。密度泛函理論計算表明,能量有利的多核Au結合增強了作為簇的吸附。4) 生命周期評估和成本分析表明,聚卡賓吸附劑的合成具有工業化生產的潛力。這些結果揭示了將卡賓化學應用于材料科學的潛力,并突出了多孔有機聚卡賓作為貴金屬回收的有前途的新材料。

Li, X., Wang, YL., Wen, J. et al. Porous organic polycarbene nanotrap for efficient and selective gold stripping from electronic waste. Nat Commun 14, 263 (2023).DOI:10.1038/s41467-023-35971-whttps://doi.org/10.1038/s41467-023-35971-w

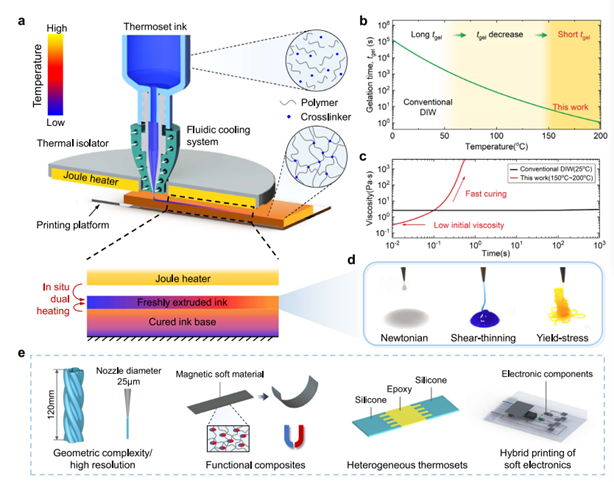

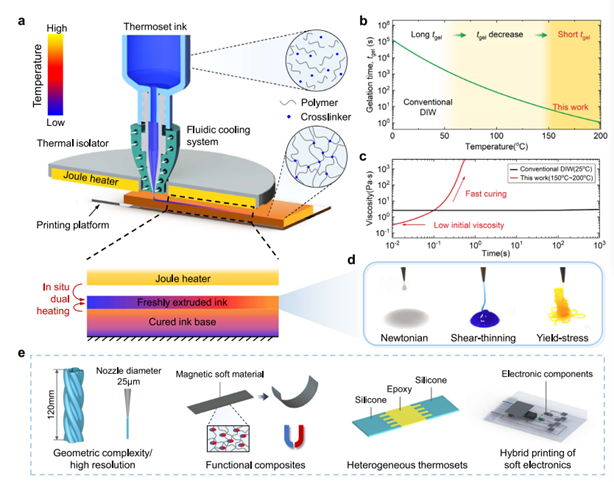

5. Nature Commun.:具有不同流變和功能適用性的熱固性塑料的3D打印

硅膠等熱固性材料隨處可見。然而,現有的熱固性材料制造要么制造周期長(如反應注射成型),要么幾何復雜性低(如鑄造),或可加工材料有限(如前向聚合)。近日,中科大Mujun Li,Liu Wang ,南加州大學洛杉磯分校Yong Chen通過將焦耳加熱器集成到打印頭中,開發了一個3D打印平臺,該平臺能夠對具有多種流變性和功能性的熱固性進行DIW。1)焦耳加熱器提供高溫環境,使固化油墨基材的頂面保持高溫。當熱固性油墨新鮮擠出和沉積時,其上下兩面都被加熱,導致ISDH啟用的快速交聯反應。2)眾所周知,加熱促進了化學反應,根據DFT模擬,研究人員發現加熱降低了交聯的能壘,導致了各種熱固性材料的快速DIW,這些熱固性材料具有復雜的幾何結構、異質結構和多功能。在沒有流變性改進劑和額外化學反應的情況下(交聯節),ISDH打印的樣品具有與模壓樣品相同的機械性能和紅外/拉曼光譜。3)為熱固性樹脂的快速制造提供了一種新的策略,開發的ISDH的DIW技術也可能與其他制造方法相結合,以在未來獲得更多可能的應用。通過結合DIW和DLP技術演示了復雜結構的3D打印。在這方面,打印溫度作為工作中最關鍵的參數,應該仔細選擇才能成功打印每個部件。應避免可能的副作用,如材料分解、氧化反應和氣泡捕獲。

Sun, Y., Wang, L., Ni, Y. et al. 3D printing of thermosets with diverse rheological and functional applicabilities. Nat Commun 14, 245 (2023).DOI:10.1038/s41467-023-35929-yhttps://doi.org/10.1038/s41467-023-35929-y

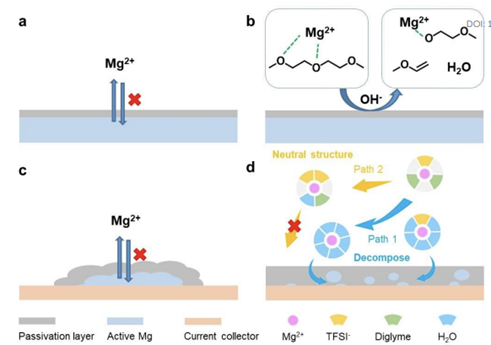

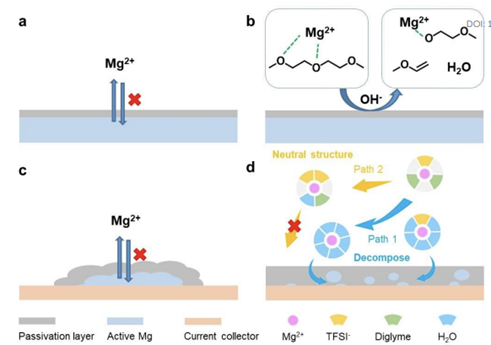

6. EES: 可充電鎂金屬電池陽極-電解質界面鈍化的起源

了解電解質-金屬陽極界面鈍化機制對建立可持續和低成本的堿(土)金屬電池至關重要。近日,中國科學院崔光磊、青島科技大學李桂村、張忠華利用核磁共振和低溫電子顯微鏡技術,結合分子動力學模擬和密度泛函理論計算,研究了微量H2O輔助Mg2+-陰離子對在鎂金屬電極上的分解。1) 在將微量H2O雜質引入常規電解質中后,電解質化學物質從[Mg2+(二甘醇)2]2+和[Mg2+(二甘醇)2(TFSI)–]+轉變為[Mg2+(二甘醇)(TFSI–)2(H2O)]0、[Mg2+(H2O)n(TFSI-)]+(n=1、4、6)和[Mg2+。這些H2O競爭性溶劑化配合物不僅誘導陰離子的優先分解,還降低了陽離子轉移數。2) 由于陰離子和H2O分子的寄生反應,MgO和Mg(OH)2納米晶體嚴重鈍化了具有初級分形納米海藻形態和球狀二次枝晶微觀結構的電沉積過程。因此,鎂剝離/鍍覆過程的可逆性隨著電化學實驗的再現性而受損。通過引入異丁基胺和微量二-N-丁基鎂形成的三元電解質具有低于0.15 V(常規電解質約為2.0 V)的過電勢,并且將庫侖效率大大提高至90%。

Zhang Jinlei, et al. The origin of anode-electrolyte interfacial passivation in rechargeable Mg-metal batteries. EES 2023https://doi.org/10.1039/D2EE03270H

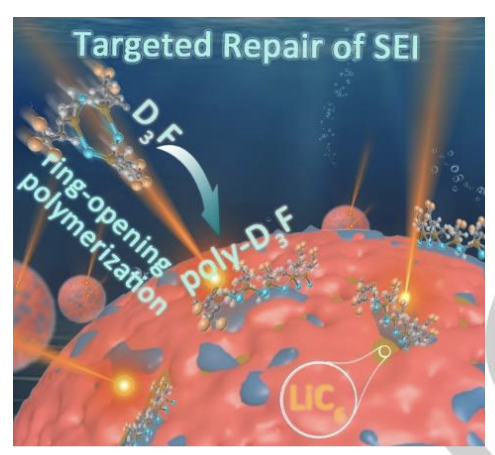

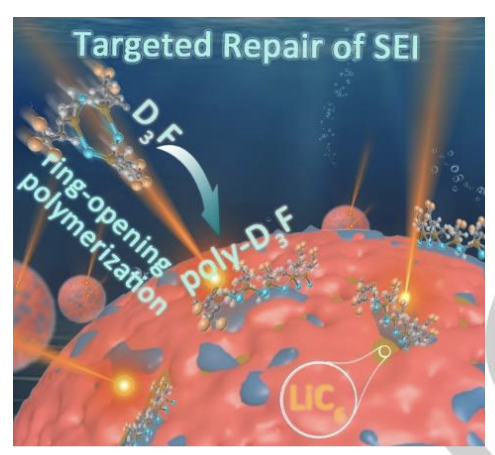

7. Angew: 通過SEI的靶向修復來活化鋰化石墨以抑制熱失控中的放熱反應

熱失控中的自發熱反應是鋰離子電池安全問題的導火索。其主要源自于鋰化石墨(LiCx)和電解質之間的放熱反應。然而,防止有害放熱反應仍然遇到障礙。在這里,華中科技大學謝佳通過SEI的靶向修復實時鈍化LiCx來抑制這種反應。1) 研究表明,LiCx可以引發1,3,5?三甲基?1,3,5–三(3,3,3?三氟丙基)環三硅氧烷(D3F)在高溫下發生開環聚合,從而有針對性地修復斷裂的SEI。由于聚合D3F具有高熱穩定性,從而抑制了LiCx和電解質之間的放熱反應。2) 作者獲得的軟包電池的自放熱反應和TR觸發溫度從159.6和194.2°C提高到300.5和329.7°C。并且具有穩定的充電/放電曲線、優異的速率性能和循環性能。作為概念的證明,該工作為設計阻止初始放熱反應并在早期抑制TR的功能添加劑開辟了一條新途徑。

Wu Yuanke, et al. Passivating Lithiated Graphite via Targeted Repair of SEI to Inhibit Exothermic Reactions in Early?stage of Thermal Runaway. Angew. Chem. Int. Ed. 2023DOI: 10.1002/anie.202217774https://doi.org/10.1002/anie.202217774

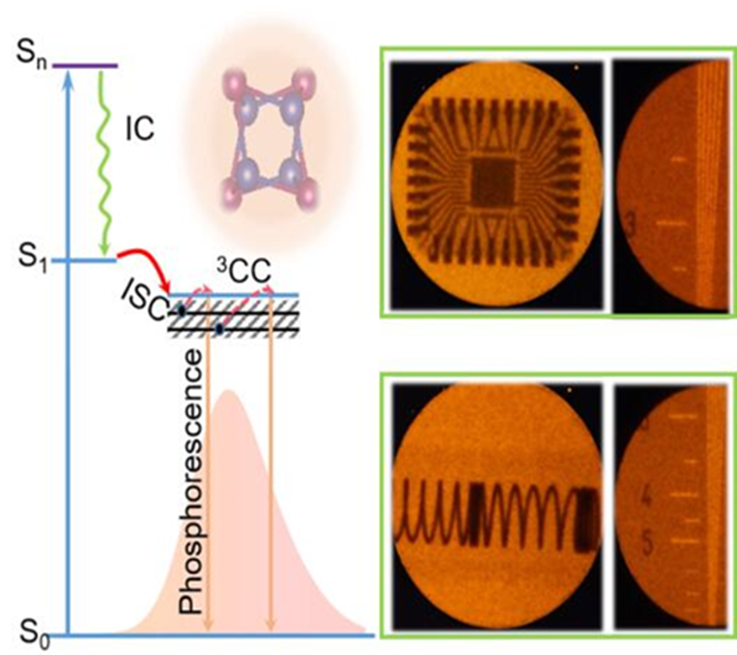

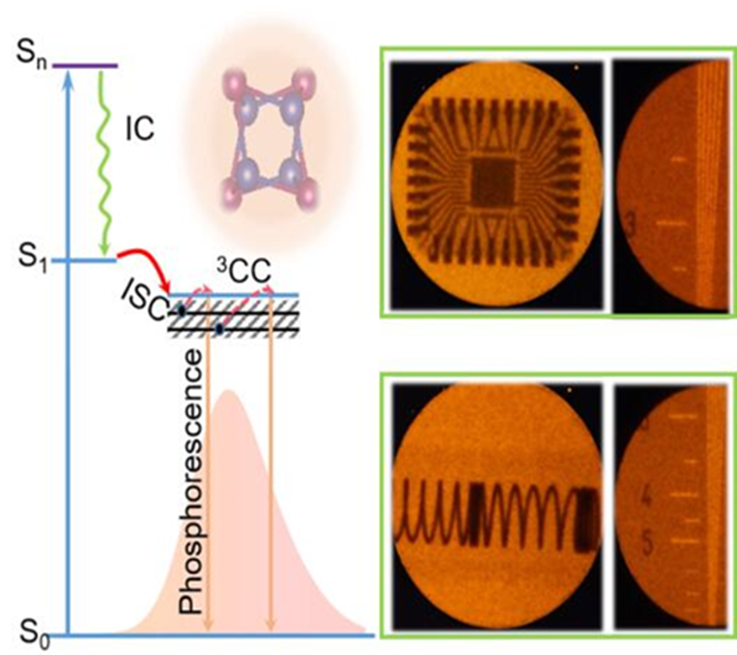

8. Angew:高量子產率碘化銅(I)團簇發射體用于X射線成像

雜化銅(I)碘團簇的低效率的三重態發射是其進一步實際光電應用的巨大障礙。近日,湖北文理學院Qingsong Hu,山東大學Di Sun,北京工業大學Jiawen Xiao等報道了一種新的雜化銅 (I) 碘磷光發射體 (DBA)4Cu4I4 (DBA=二芐胺)。1)研究表明,該團簇激發態結構重組和親金屬相互作用的協同作用可實現超亮三線態黃橙色發射,光致發光量子產率超過94.9%,并且激子的聲子輔助去俘獲過程在80-300 K可引起負熱猝滅效應。2)作者研究了該發射體用于X射線成像的潛力,實驗表明,(DBA)4Cu4I4晶圓具有高于104光子MeV?1的光產率和約 5.0 lp mm?1的高空間分辨率,顯示出在實際X射線成像應用中的巨大潛力。該工作報道的碘化銅 (I) 團簇發射體可以作為研究雜化銅 (I) 鹵化物磷光材料中光致發光熱力學機制的模型。

Qingsong Hu, et al. Highly Effective Hybrid Copper(I) Iodide Cluster Emitter with Negative Thermal Quenched Phosphorescence for X-Ray Imaging. Angew. Chem. Int. Ed., 2022DOI: 10.1002/anie.202217784https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/anie.202217784

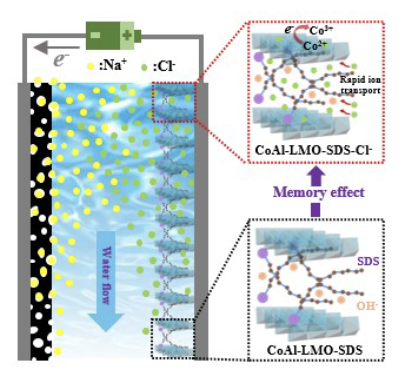

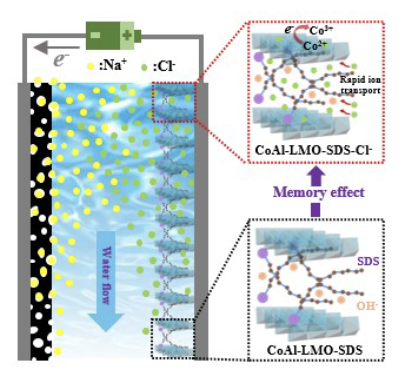

9. AM: 用于電化學去離子的層狀金屬氧化物納米片

電化學去離子是一種很有潛力的水處理技術。近日,北京化工大學邱介山、天津大學Wang Yang合成了由十二烷基硫酸鈉(SDS)插層的CoAl層狀金屬氧化物納米片,其層間距從0.76增強至1.33nm。1) 擴大的層間間隔具有增強的離子擴散通道,并提高了層間活性位點的利用率,而將層狀雙氫氧化物轉移到層狀金屬氧化物的熱處理過程提供了額外的活性氧化反應位點,并促進了電吸附速率,從而實現了在500 mg L?1 NaCl溶液中和1.2 V下的高鹽吸附容量(31.78 mg g?1)和平均鹽吸附速率(3.75 mg g?1min?1)。2) 此外,其經過40次循環后具有優異的長期循環穩定性(92.9%)。通過密度泛函理論計算,作者發現SDS和宿主層之間存在強電子相互作用,以及Co元素的XPS峰移揭示了層狀金屬氧化物的電吸附機制,該機制源于基于“記憶效應”的層狀結構重建。

Wang Yang, et al. Layered Metal Oxide Nanosheets with Enhanced Interlayer Space for Electrochemical Deionization. Adv. Mater. 2023DOI: 10.1002/adma.202210871https://doi.org/10.1002/adma.202210871

10. ACS Nano: 構建亞10nm互熔TiO2/SiOx雙連續雜化儲鋰材料

TiO2由于其可靠的循環穩定性,被認為是一種極具潛力的插層鋰離子電池(LIB)陽極材料。然而,它的容量很低。在此,武漢理工大學麥立強、吳勁松、周亮構建了亞10nm互熔TiO2/SiOx雙連續雜化儲鋰材料1) 作者構建了一種具有雙連續結構的亞10nm的TiO2/SiOx混合物,其中橋接的TiO2納米顆粒(超過80wt%)通過MAX Ti3SiC2陶瓷的簡單氧化而被密集地填充在蠕蟲狀SiOx網絡中。作者運用原位顯微鏡表征了鋰化過程中TiO2/SiOx混合的“相互穩定”效應,即兩種互穿的活性組分通過豐富的界面釋放應力,從而抑制彼此的體積膨脹。同時,從一個階段產生的應力充當另一個階段的壓縮力,反之亦然,從而抵消了整體體積效應,并協同增強了結構的完整性。2)得益于“相互穩定”效應,TiO2/SiOx復合材料表現出高且穩定的比容量(在0.1 A g–1下580次循環后約為671 mAh g–1),即使在0.01–3.0 V(vs. Li+/Li)的擴展電位窗口范圍,其體積膨脹率也僅為14%。原則上,“相互穩定”效應的概念適用于雙連續混合材料,為具有高容量和長壽命的LIB陽極材料的設計提供了見解。

Ruohan Yu, et al. Constructing Sub 10 nm Scale Interfused TiO2/SiOx Bicontinuous Hybrid with Mutual-Stabilizing Effect for Lithium Storage. ACS Nano 2023DOI: 10.1021/acsnano.2c10381https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acsnano.2c10381

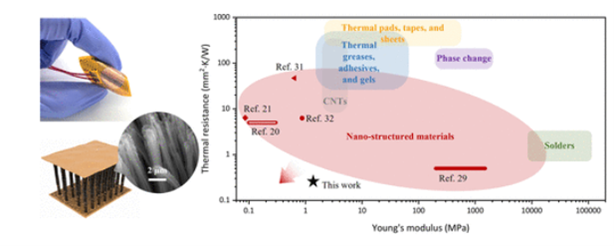

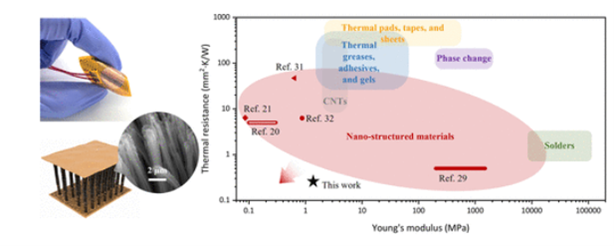

11. ACS Nano:具有超低電阻和剛度的3D石墨烯-納米線“三明治”熱界面

盡管用于電子設備的被動和主動冷卻解決方案最近有所進步,但是由于固有的材料差異和界面處的表面粗糙度,材料之間的界面通常已經成為熱傳輸的關鍵障礙。近日,卡耐基梅隆大學Sheng Shen展示了一種獨立式、紙狀和柔性3D石墨烯納米線“三明治”TIM,它能夠實現出色的可焊性,并具有超高的機械順從性,像聚合物和泡沫一樣,具有比傳統焊料低約1個數量級的超低熱阻。1)從寬溫度范圍內的溫度循環測試來看,3D“三明治”顯示出良好的長期可靠性。2)由于大多數柔性電子器件(例如Kapton膠帶)和微電子器件都是可焊接的,因此本研究中展示的3D“三明治”TIM可以應用于電子器件的各種柔性和彎曲表面,用于先進的熱管理、能量轉換和能量收集技術。

Lin Jing, et al, 3D Graphene-Nanowire “Sandwich” Thermal Interface with Ultralow Resistance and Stiffness, ACS Nano, 2023DOI: 10.1021/acsnano.2c10525https://doi.org/10.1021/acsnano.2c10525

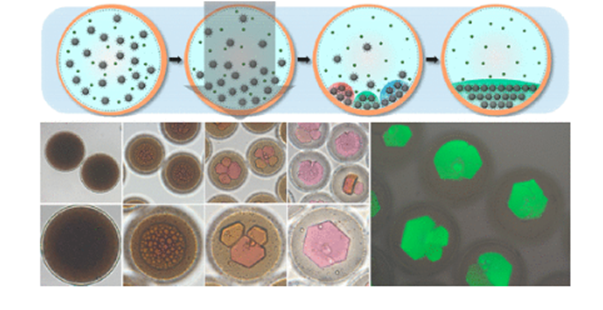

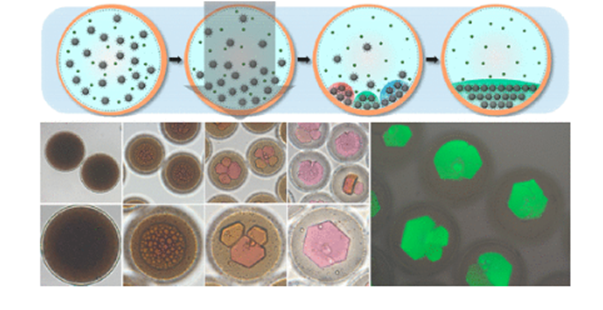

12. ACS Nano:微膠囊中單晶顆粒的離心輔助生長

膠體晶體已經被加工成微球體的形式,用來作為構建宏觀光子表面的構件。然而,從球形表面生長的多晶顆粒通常表現出低反射率。雖然已經生產出單晶微球,但是難以控制晶體取向。近日,韓國科學技術院Shin-Hyun Kim設計了具有密度各向異性的球形微膠囊,其包含沿重邊的單晶顆粒。在重力的作用下,微膠囊自發排列,使重的一面朝下,并從顆粒的整個表面顯示出明亮而均勻的反射色。1)成功的關鍵是使用溫和的離心力來引發成核,并通過耗盡吸引從重的一側生長單晶顆粒。2)由于殼厚度的不均勻性,微膠囊具有密度各向異性,這導致它們在離心作用下自排列。同時,顆粒積聚在重的一側,這在離心后立即在重的一側產生許多微小的顆粒。3)在粒子間受控的耗盡吸引下,通過奧斯特瓦爾德熟化,在后培養期間只有少數晶粒存活,并且最終沿著每個微膠囊的重側產生一個或幾個巨大的單晶晶粒。

Young Geon Kim, et al, Centrifugation-Assisted Growth of Single-Crystalline Grains in Microcapsules, ACS Nano, 2023DOI: 10.1021/acsnano.2c11071https://doi.org/10.1021/acsnano.2c11071