研究背景:

建筑物占全球能源消耗的比例高達 30%,排放的溫室氣體占全球溫室氣體的 10%,這對可持續發展的未來造成了環境和經濟挑戰。在如此巨大的能源消耗中,約 48% 僅用于空間供暖和制冷,需要創新以可持續地管理建筑溫度并打造凈零能耗建筑。盡管輻射制冷和太陽能制熱材料的發展已經成功地幫助了建筑在夏天降溫和在冬天收集熱能,但是這些靜態的材料(單一制冷或單一制熱)無法適應一年四季的動態氣候變化,因此極大的限制了空調在全年的節能表現。因此動態的調節建筑外墻的光學性質來幫助建適應四季的溫度變化成為了進一步推動建筑節能的新契機。

關鍵問題:

然而,動態光學調控的建筑外墻還有著一些挑戰:

(1)光學性質調控的范圍不夠廣

理想狀態下,制冷狀態需要很高的中紅外熱發射率而制熱狀態相反。但是這是兩種極端不同的物理性質,所以很難實現調控。需要精巧的光學和材料的設計。

(2)器件的安全,環保和耐用性有待提高

新思路:

有鑒于此,芝加哥大學徐伯均教授,隋忱汐等人利用巧妙的電化學和光學設計,制造出了對于可見光和中紅外都透明的超寬帶透明電極。進而通過電致變色技術實現對于金屬納米顆粒沉積形貌的調控,從而大范圍、可逆地調控了建筑表面的中紅外熱輻射發射率。其中,0.85的中紅外熱發射率調控范圍是目前的最高值。2500次的循環壽命也為實際應用提供了可能。

優勢:

1. 水系電解液保證了建筑使用的安全性

2. 非丟失的光學調控使得整體調控能耗可以被忽略

3. 0.85中紅外熱發射率調控實現全美一年10%空調和供暖節能

同時,南洋理工大學龍祎教授也在該期刊上撰寫新聞推廣了該研究進展。

作者也同時受邀在Nature sustainability撰寫該研究的評論型文章:Radiative electrochromism for energy--efficient buildings

文章細節:

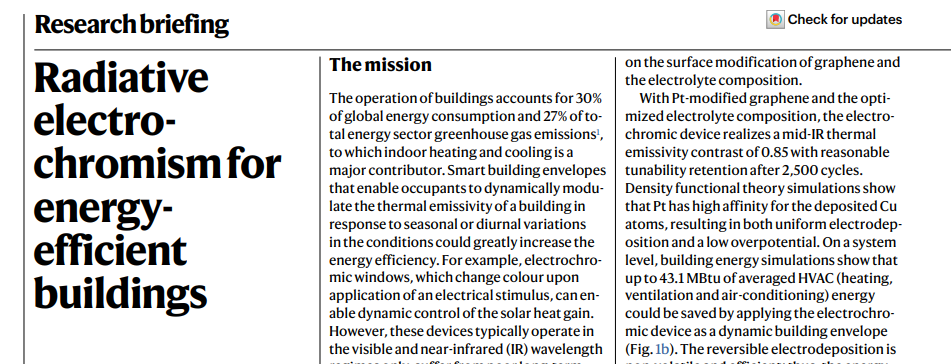

圖一:水性電解質電致變色中紅外調制系統的概念和優勢。(a) 電致變色系統的示意圖演示。該設備可以在加熱模式(銅沉積)和冷卻模式(銅剝離)之間進行調整。(b) Cu-水和 Ag-DMSO 電解質的可燃性測試。(c) 加熱模式(金屬涂層)的不揮發性測試。λ = 10 微米。(d) 加熱和冷卻模式的 FTIR 光譜。綠色陰影區域為大氣透明窗口。(e) 可調發射率對比度與不同策略的比較。(f) 切換到不同發射率的水性裝置的年耗電量。紅色虛線表示基準建筑物的年用電量。設備切換到不同發射率狀態的年用電量占基線建筑物年用電量的百分比標記在條形圖上。

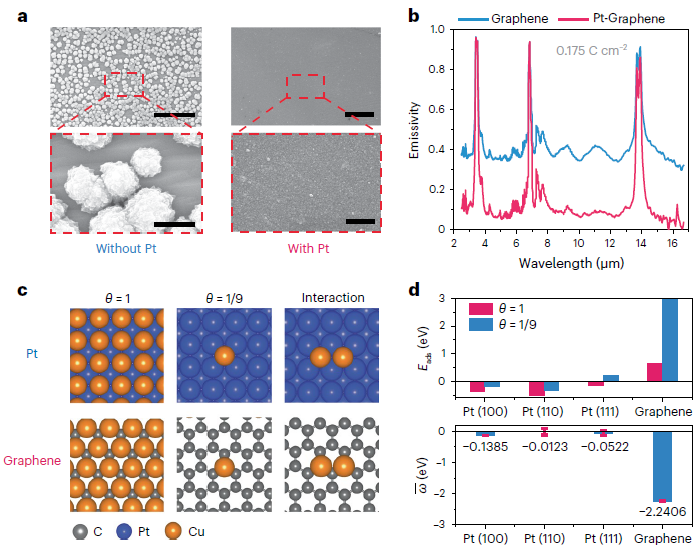

圖二:元素和中紅外可調諧性分析。(a) 沉積薄膜的 SEM 圖像和 EDX 映射。比例尺為50 μm。(b, c) 沉積膜的 XPS 和 XRD 分析。(d) 電致變色中紅外系統的循環壽命測試。(e) 不同循環次數的 FTIR 光譜。(f) 發射率與沉積金屬膜厚度的關系。有效介質理論用于擬合該關系以從物理上解釋中紅外可調性。發射率是在 λ = 10 μm 下測量和計算的。插圖是電磁波在分層介質中傳播的示意圖。用于得出統計數據的樣本量為 5,誤差條表示平均值?±?標準差。

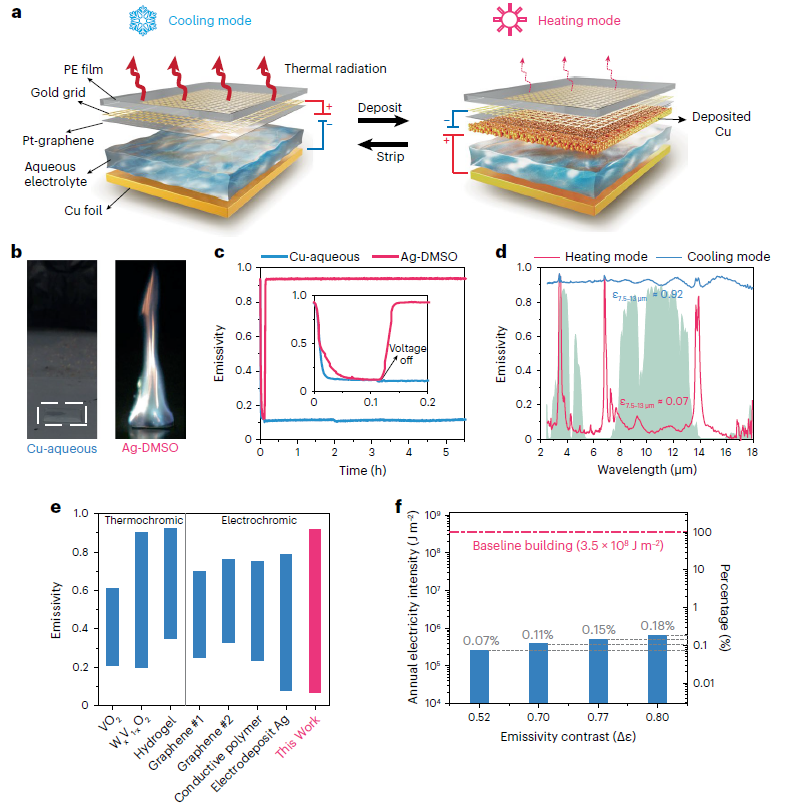

圖三:Pt 修飾提高性能的表征和理論解釋。(a) 在有和沒有 Pt 修飾的透明電極上沉積的 Cu 形貌的 SEM 圖像。低倍率和高倍率圖像的比例尺分別為 10 μm 和 1 μm。(b) Cu 薄膜的 FTIR 光譜沉積在裸露的和 Pt 修飾的石墨烯透明電極上。兩個樣品都涂有相同的電荷密度,0.175 C cm-2。(c) DFT 計算的原子圖。(d) 襯底(Pt 或石墨烯)與Cu 原子之間的計算吸附能,以及不同襯底上兩個相鄰Cu 原子之間的相互作用能。誤差線代表平均值?±?標準差。

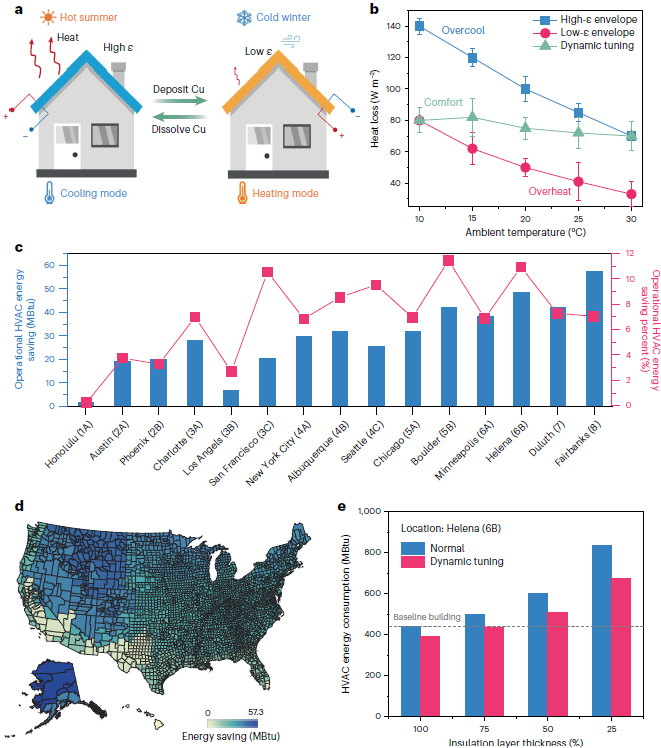

圖四:四季節能應用的智能建筑外墻結構。(a) 具有輻射熱管理的智能建筑圍護結構方案。通過不斷調整發射率,建筑物可以在所有季節有效地保持熱舒適性。(b) 不同圍護結構的建筑表面在不同環境溫度下的熱損失。用于得出統計數據的樣本量為 5,誤差條表示平均值?±?標準差。(c) 采用電致變色裝置的建筑物全年運行的暖通空調節能和節能百分比。(d) 美國所有 15 個氣候區的電致變色裝置建筑外墻節能圖。(e) 安裝/未安裝動態發射率建筑外墻的不同隔熱建筑的 HVAC 能源消耗。

總結:

本研究開發了一種用于建筑物溫度調節的水性電可切換電致變色建筑圍護結構。首先,進行了全面的實驗來證明銅水電解質的好處。水性電解質的不可燃性有助于安全的建筑應用。通過去除 Br3-/Br- 氧化還原對,金屬沉積顯示出非揮發性可調性,熱發射率調控范圍為 0.85,具有長期耐久性。其次,我們通過各種表征技術和 DFT 模擬從根本上解釋了 Pt 改性對均勻電沉積的好處。最后,盡管隔熱材料具有良好的節能能力,但與將額外的隔熱材料安裝到墻壁和屋頂的復雜過程相比,我們的動態發射率裝置為節能改造提供了更方便的選擇,特別是對于隔熱效果差的建筑物在寒冷地區和歷史建筑中。值得注意的是,未來需要努力降低原材料和制造工藝的成本,以擴大設備規模。在補充討論中分析了電致變色中紅外建筑圍護結構(疏水處理、設備成本、改造等)的當前局限性和未來方向。我們希望這項研究能夠為設計用于智能建筑圍護結構的熱發射率調制的可持續電致變色器件鋪平道路,并加深對可逆金屬電沉積的基本理解。

參考文獻:

https://www.nature.com/articles/s41893-022-01023-2