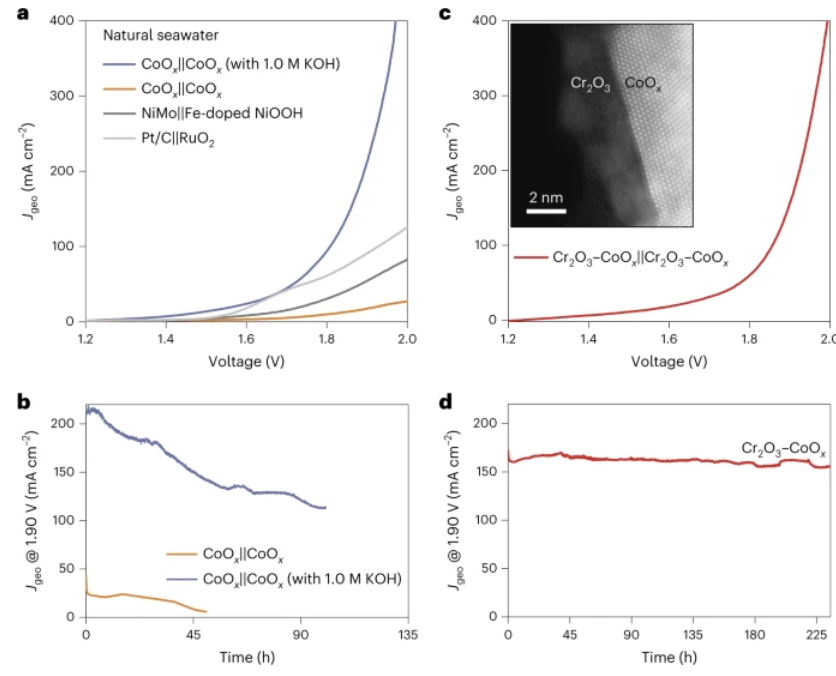

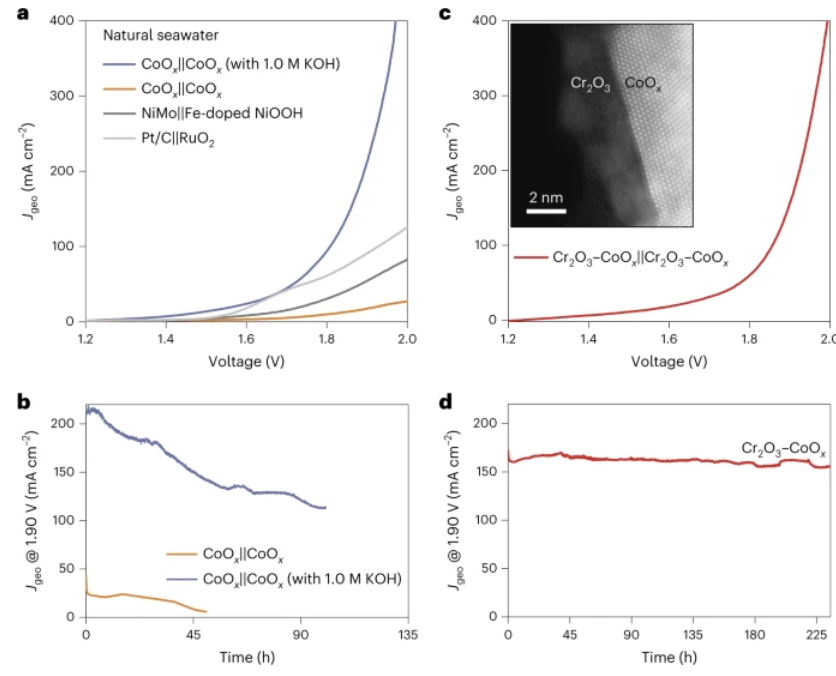

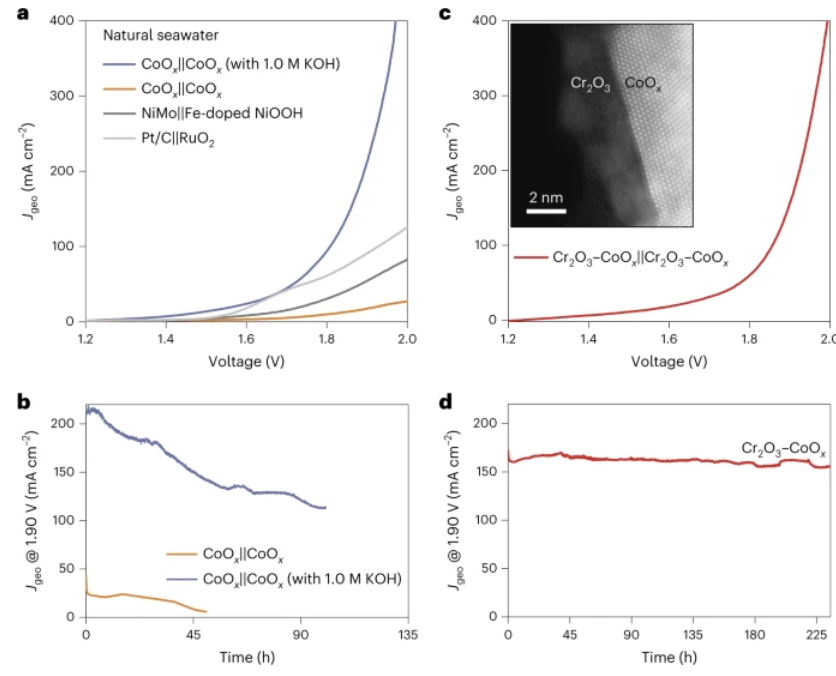

1. Nature Energy:通過調節催化劑的局部反應環境直接進行電解海水使用大量高純水制氫會加劇淡水資源的短缺。而海水儲量豐富,但其在用于典型的質子交換膜(PEM)電解槽之前必須進行脫鹽。有鑒于此,天津大學凌濤、阿德萊德大學喬世璋通過調節催化劑的局部反應環境直接進行電解海水。1) 作者實現了未經堿化或酸化真實海水的直接電解,其在500 mA cm-2下具有超過100小時的長期穩定性,并且其性能與在高純度水中運行的典型PEM電解槽相似。作者通過在過渡金屬氧化物催化劑上引入路易斯酸層(例如Cr2O3)來實現直接點解海水,其可以實現動態裂解水分子并捕獲羥基陰離子。2) 這種原位生成的局部堿性促進了兩種電極反應的動力學過程,并有效避免氯化物侵蝕和在電極上形成沉淀。而在具有路易斯酸修飾電極(Cr2O3–CoOx)的流動式天然海水電解槽中,作者發現其在60?°C和1.87 V下具有1.0?A cm-2的工業電流密度。

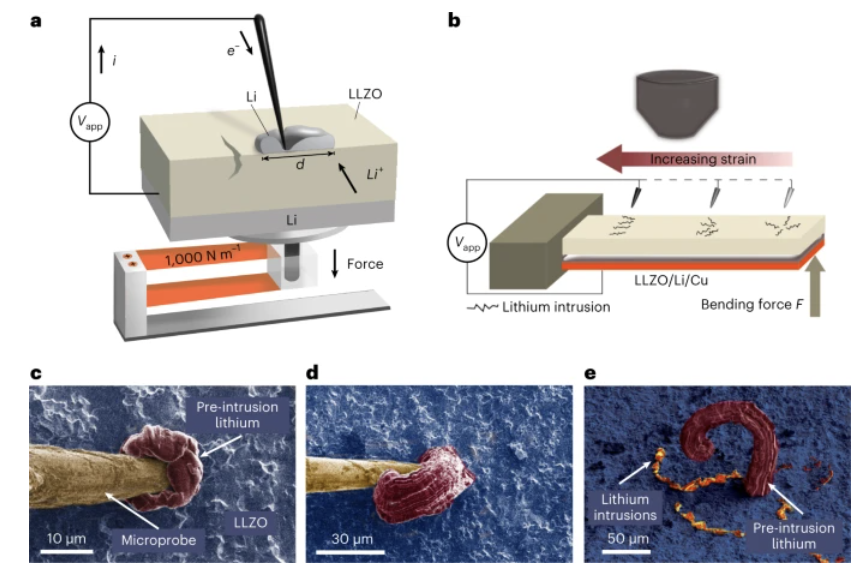

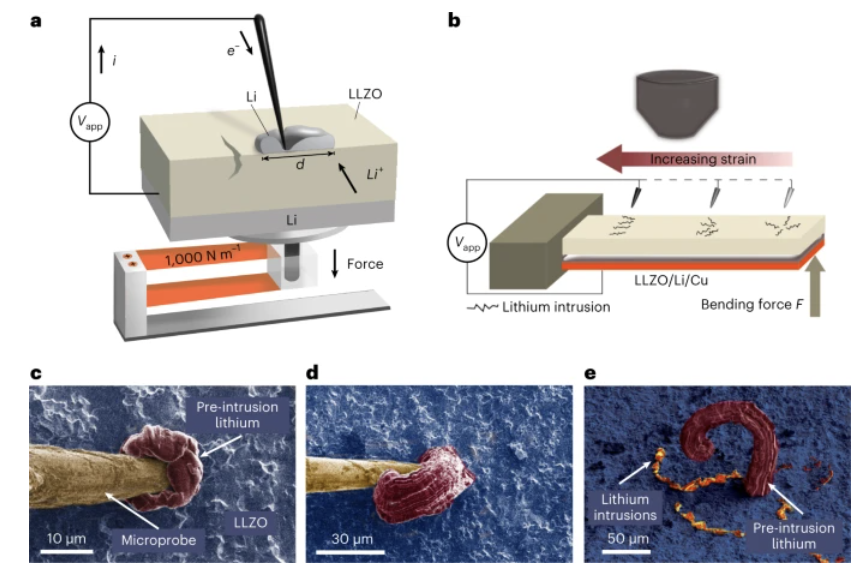

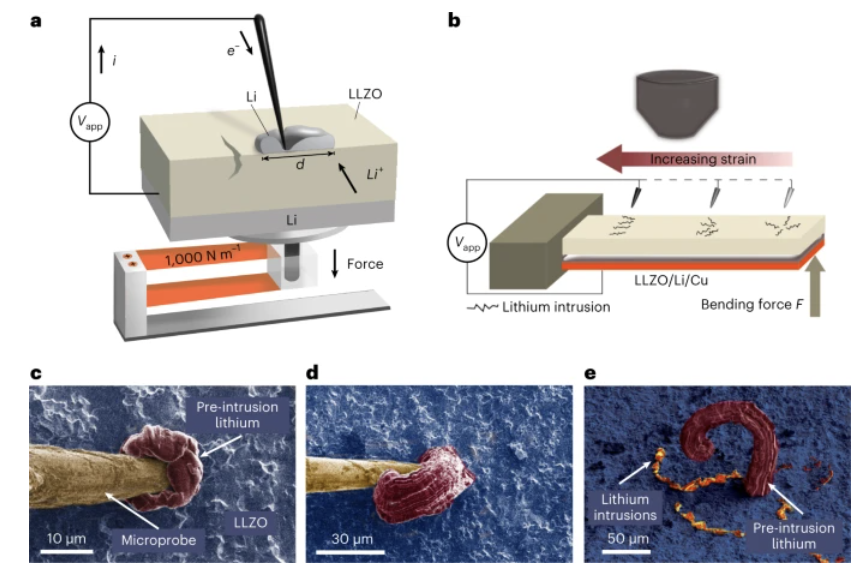

Jiaxin Guo, et al. Direct seawater electrolysis by adjusting the local reaction environment of a catalyst. Nature Energy 2023DOI: 10.1038/s41560-023-01195-xhttps://doi.org/10.1038/s41560-023-01195-x2. Nature Energy:石榴石固態電解質中鋰侵入概率的機械調節可充電鋰金屬電池中的固態電解質在電鍍過程中容易發生鋰金屬短路,其根本原因仍存在巨大爭議。有鑒于此,斯坦福大學McConohy Geoff、Xu Xin、Chueh William C.報道了石榴石固態電解質中鋰侵入概率的機械調節。1) 作者利用微探針掃描電子顯微鏡系統研究了局部和全局施加應力對Li6.6La3Ta0.4Zr1.6O12(LLZO)中鋰侵入概率的影響。經過統計分析,作者發現作為鋰金屬直徑函數的侵入累積概率遵循威布爾分布。并隨著微探針–LLZO接觸力的增加,鋰金屬的特征失效直徑顯著減小。2) 此外,作者通過懸臂梁彎曲實驗施加0.070%的壓縮應變來控制入侵傳播的方向。并發現鋰侵入電解液的根本原因是電流聚焦和納米級裂紋的存在,而不是電子泄漏或電化學還原。該工作突出了脆性固態電解質中電化學電鍍反應的機械可調諧性。

Geoff McConohy, et al. Mechanical regulation of lithium intrusion probability in garnet solid electrolytes. Nature Energy 2023DOI: 10.1038/s41560-022-01186-4https://doi.org/10.1038/s41560-022-01186-4

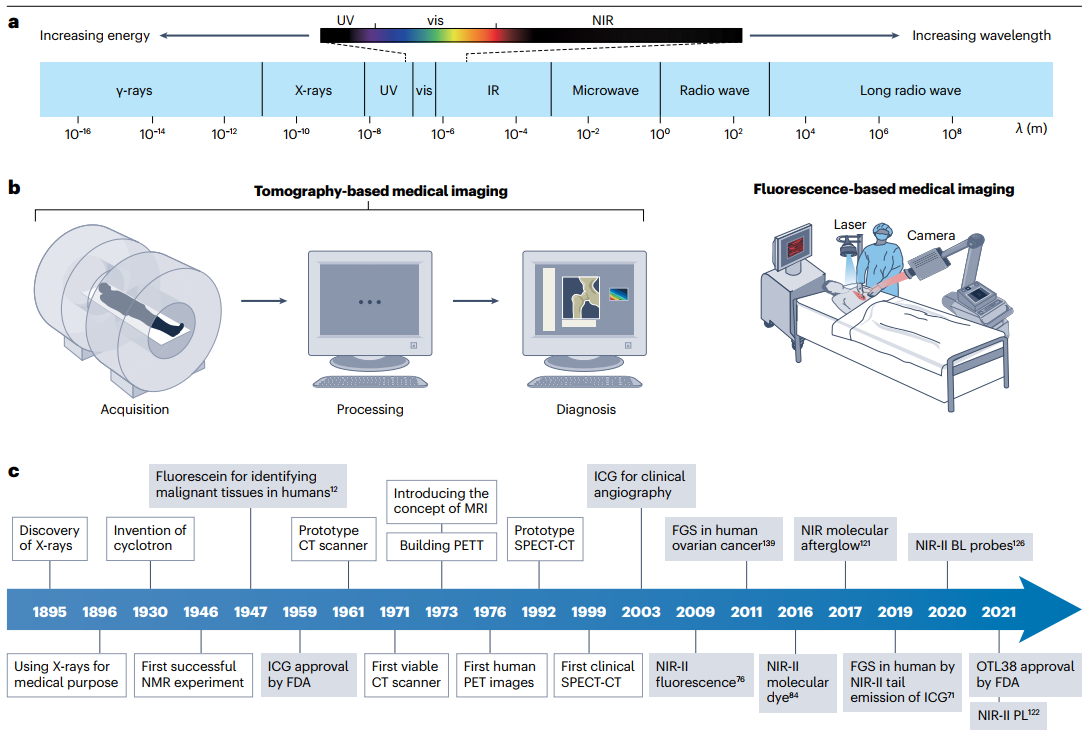

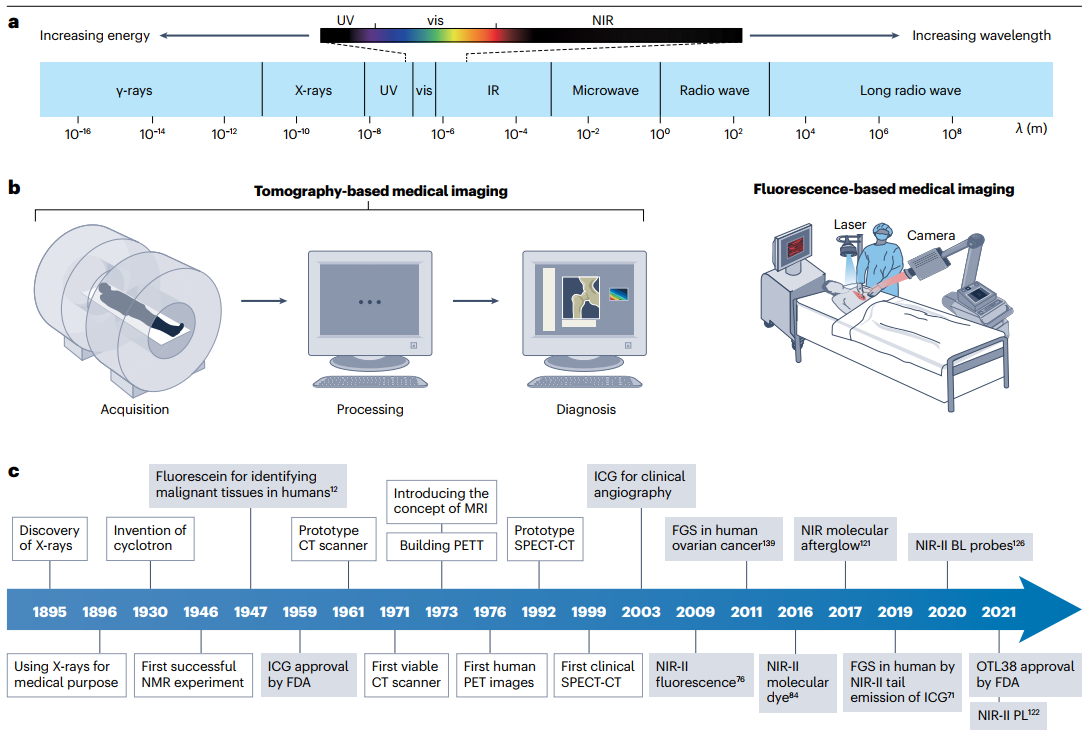

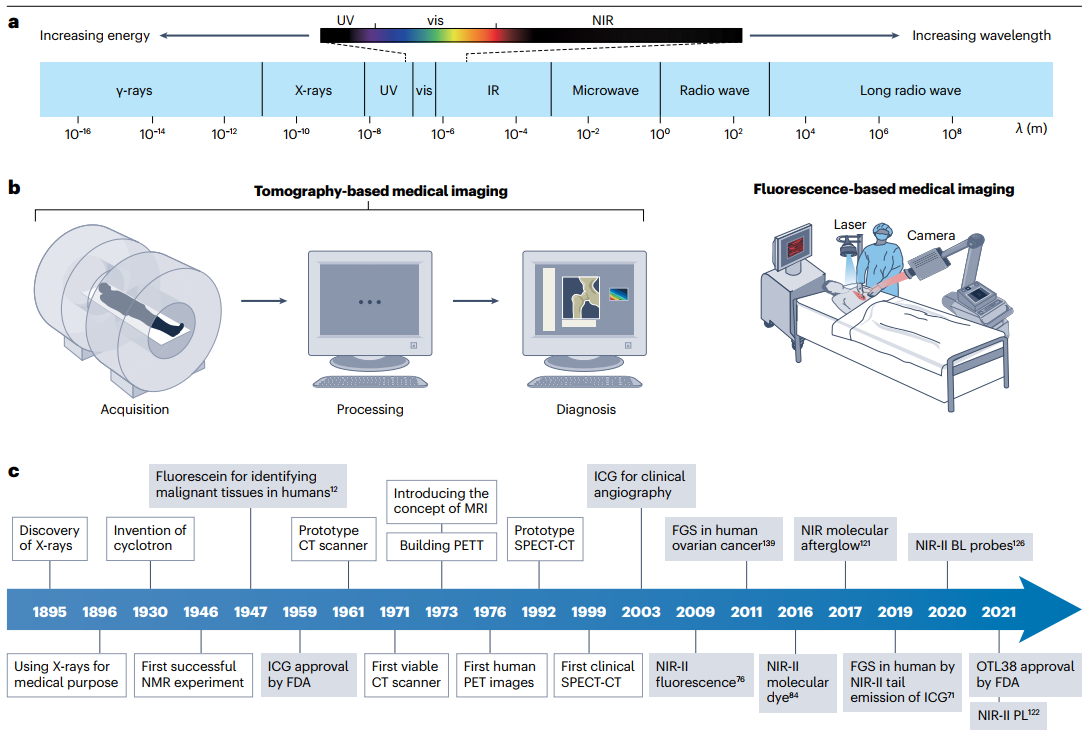

3. Nat. Rev. Bioeng.:近紅外發光高對比度活體生物醫學成像

復旦大學張凡教授對近紅外發光高對比度活體生物醫學成像相關研究進行了綜述。1)發光成像在生物醫學研究中的應用使得人們對病理組織的結構、信號網絡和細胞相互作用有了新的認識。該技術也正在發展成為用于診斷和成像指導的手術的強大工具。與可見光成像相比,近紅外(NIR)窗口(700-1700 nm)發光的散射和吸收光子與生物組織之間的相互作用更少,因此能夠實現更深的光學穿透深度,減少自身熒光干擾,以實現更高的成像對比度。然而,盡管該領域的臨床前研究取得了一系列重要進展,但到目前為止,仍很少有近紅外熒光團得到臨床的批準應用。2)作者在文中重點討論了實現近紅外發光成像的成功臨床轉化所亟需解決的重要工程挑戰,主要包括通過優化熒光探針設計來增強成像對比度,減少組織自身熒光和改善發光探針在體內的局部積聚等。

Ying Chen. et al. Near-infrared luminescence high-contrast in vivo biomedical imaging. Nature Reviews Bioengineering. 2023https://www.nature.com/articles/s44222-022-00002-84. Chem. Soc. Rev.: n型和雙極性有機半導體及其多功能應用的最新進展有機半導體因其獨特的結構可調性、固有的靈活性和低成本集成特性而受到廣泛關注。近日,中國科學院Dong Huanli、Gao Can綜述研究了n型和雙極性有機半導體及其多功能應用的最新進展。1) 為了滿足有機電子器件及其集成電路的要求,急需大量的p型、n型和雙極性有機半導體。然而,由于材料合成和器件制造的限制,n型和雙極性材料的發展遠遠落后于p型材料。并且有機半導體合成方法的最新發展極大地豐富了n型和雙極性材料的范圍。2) 此外,新開發的多功能材料促進了多功能設備應用的發展,其中包括一些新興的研究領域。作者總結了n型和雙極性有機半導體的最新進展,重點介紹了它們的合成方法和高遷移率、強發射集成的先進材料。最后,作者以n型和雙極性材料為例,進一步介紹了多功能器件的應用。

Zhang Yihan, et al. Recent advances in n-type and ambipolar organic semiconductors and their multi-functional applications. Chem. Soc. Rev. 2023https://doi.org/10.1039/D2CS00720G

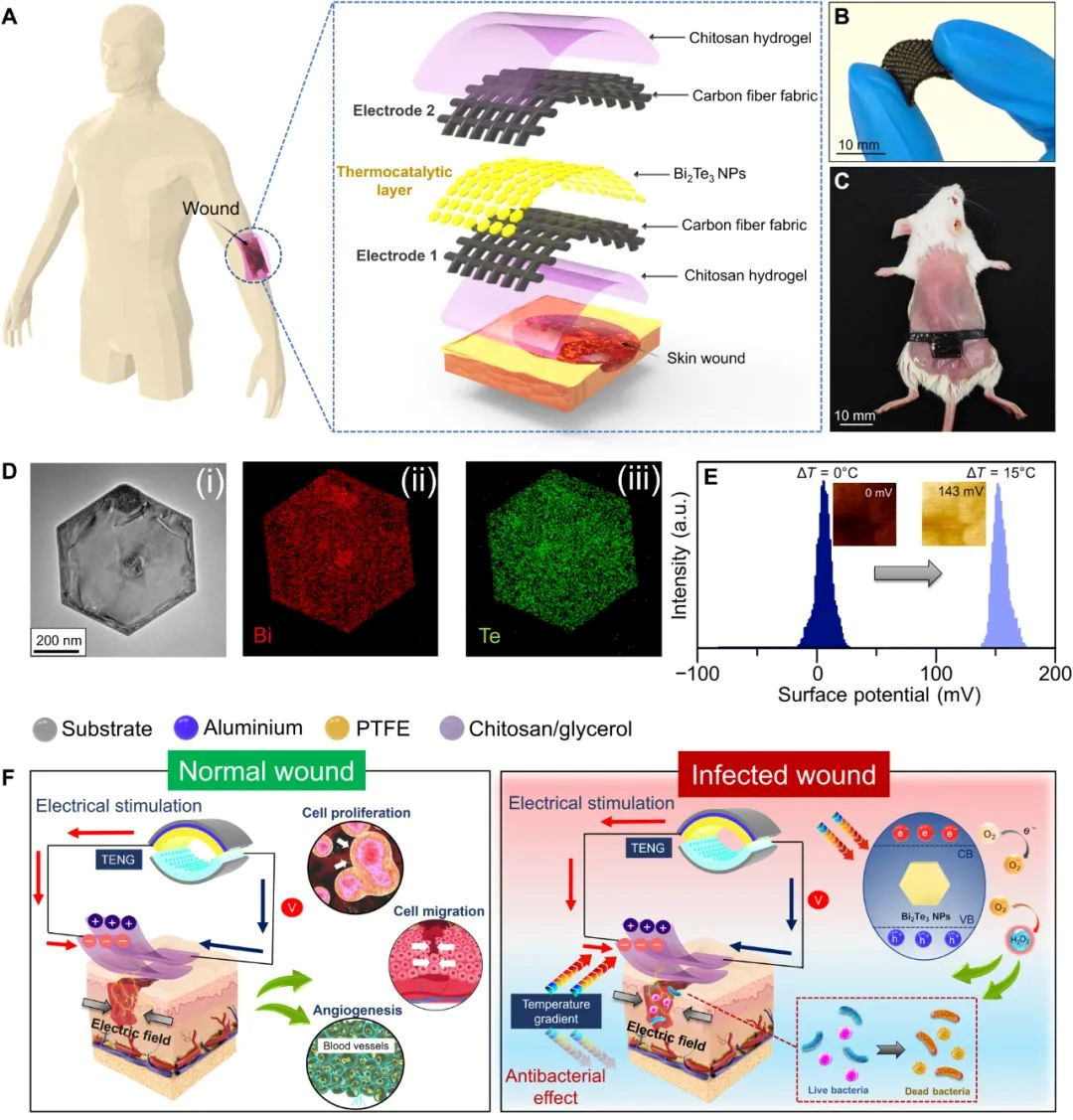

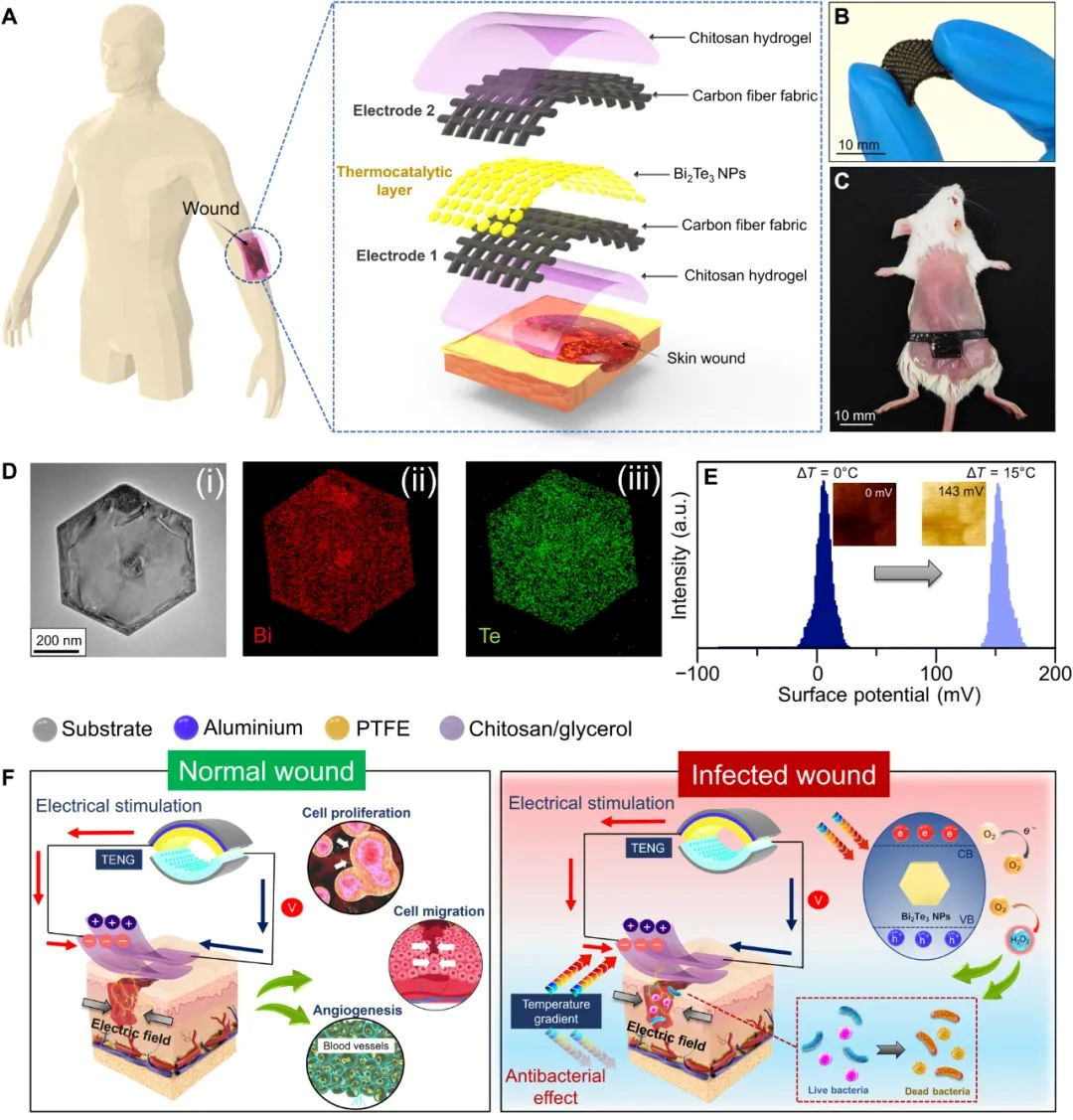

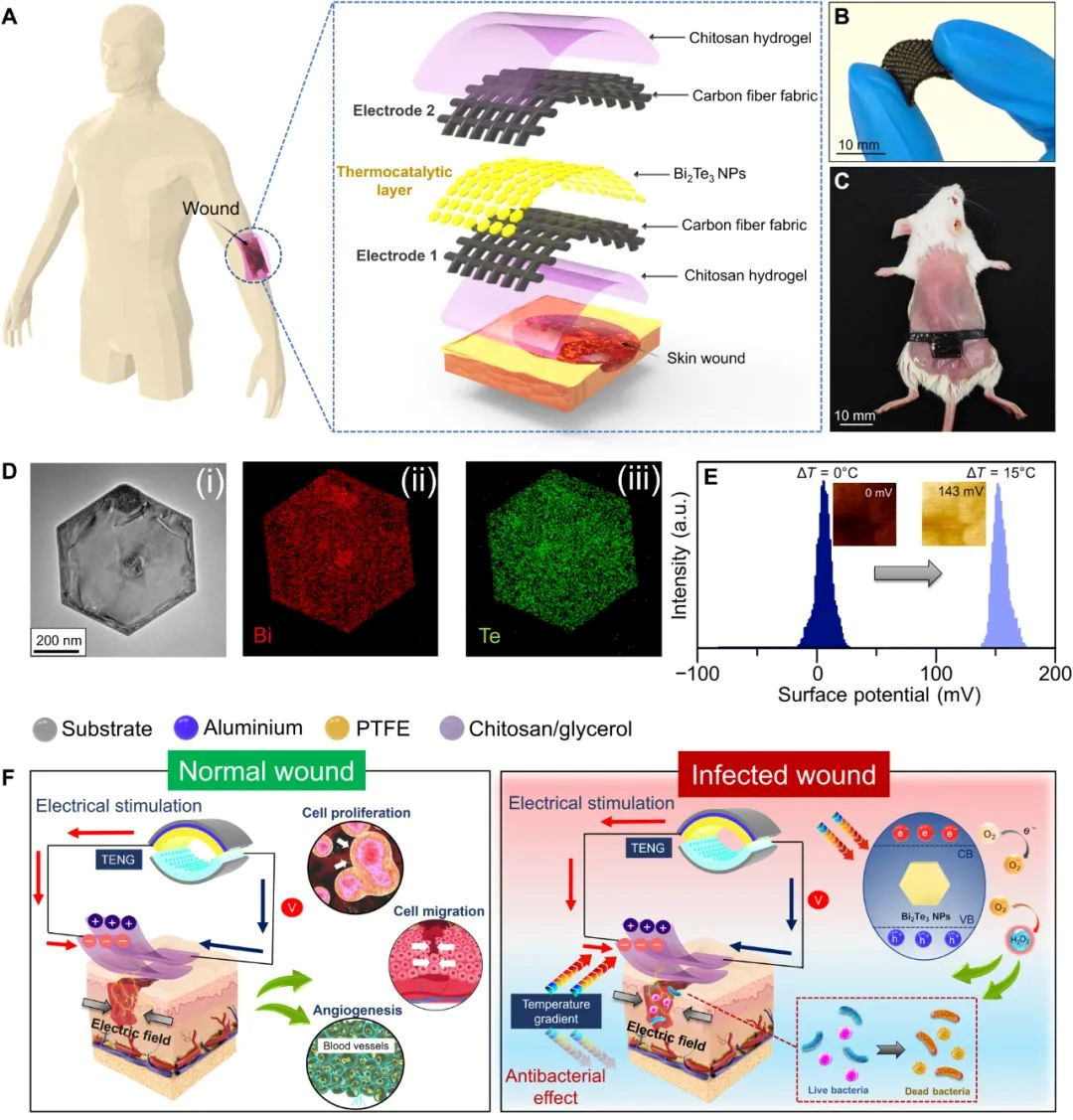

5. Science Advances: 一種用于主動預防感染和加速傷口愈合的自供電多功能敷料

由于病原體感染而中斷傷口愈合過程仍然是一項主要的醫療保健挑戰。現有的傷口處理方法需要電源,這阻礙了它們在臨床環境之外的使用。于此,臺灣清華大學Zong-Hong Lin等人開發了下一代可穿戴自供電傷口敷料,它可以被患者身體的各種刺激激活,并為正常和感染的傷口提供按需治療。1)這種高度可調的敷料由功能化到碳纖維織物電極上的熱催化碲化鉍納米片 (Bi2Te3 NPs) 組成,并由周圍的溫差觸發以可控地產生過氧化氫,從而有效抑制傷口部位的細菌生長。2)集成電極連接到可穿戴摩擦納米發電機 (TENG),通過增強細胞增殖、遷移和血管生成來提供電刺激以加速傷口閉合。據報道,自供電敷料在促進個性化和用戶友好的傷口護理以及改善愈合結果方面具有巨大潛力。

SnigdhaRoy Barman, et al. A self-powered multifunctional dressing for active infection prevention and accelerated wound healing. Science Advances 2023.https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.adc8758

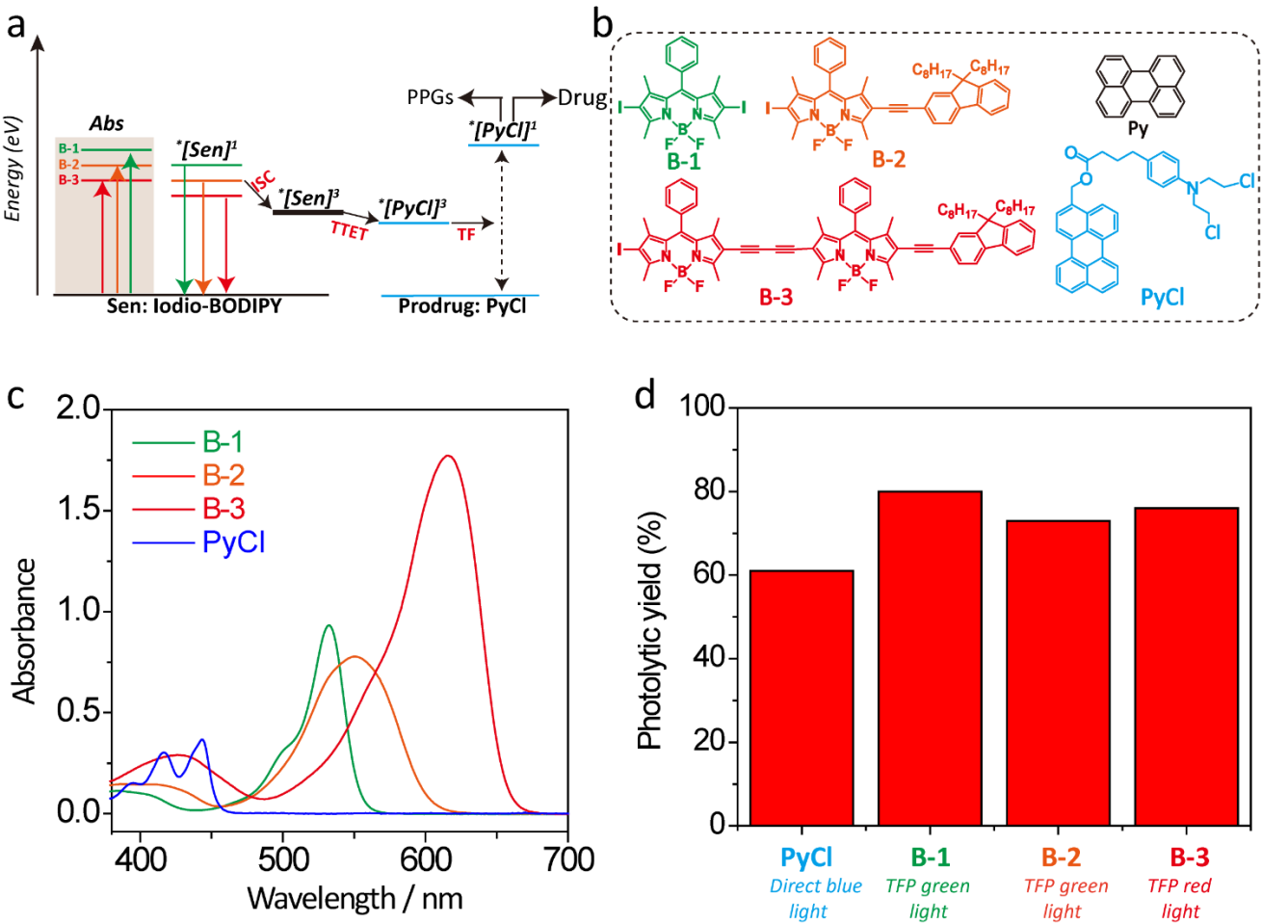

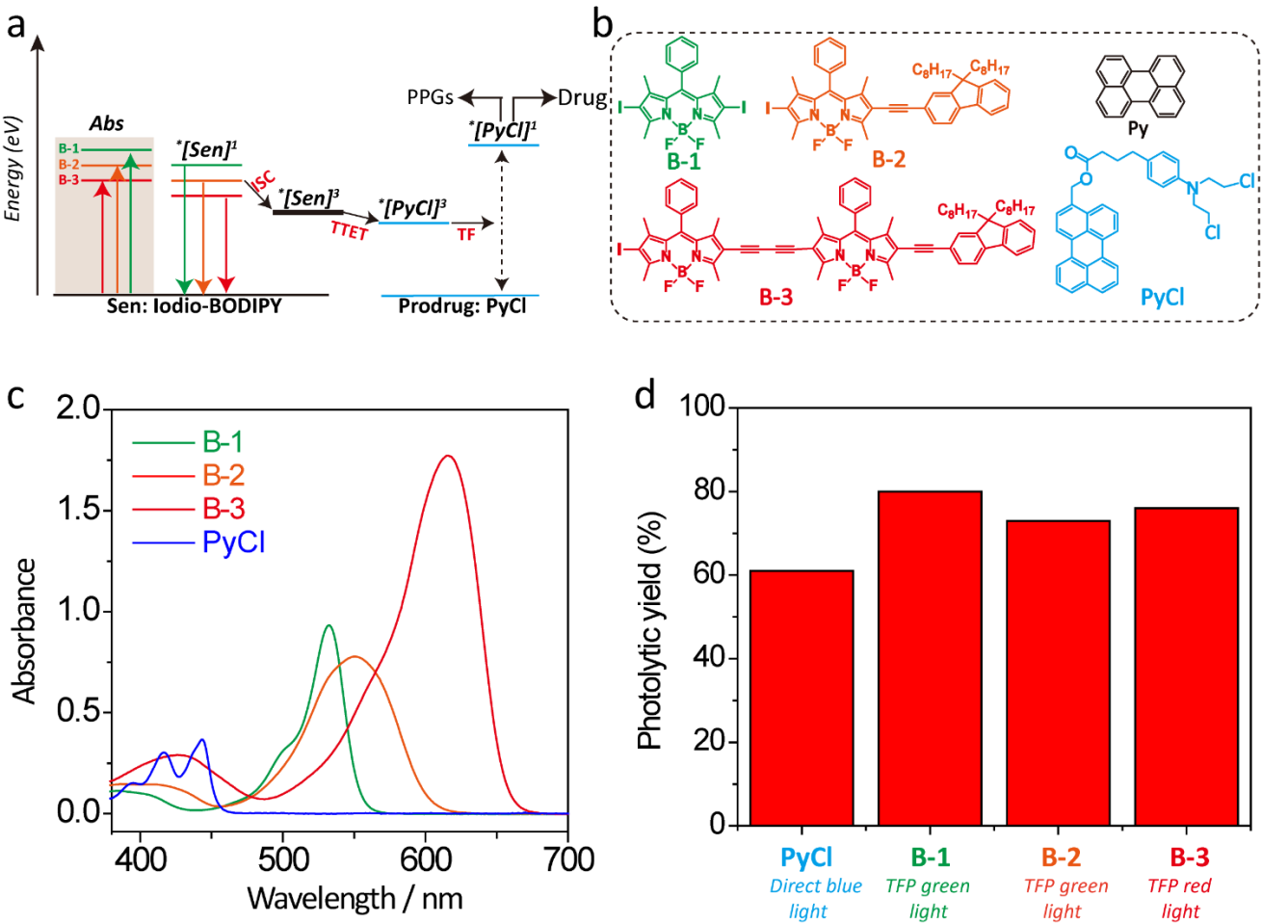

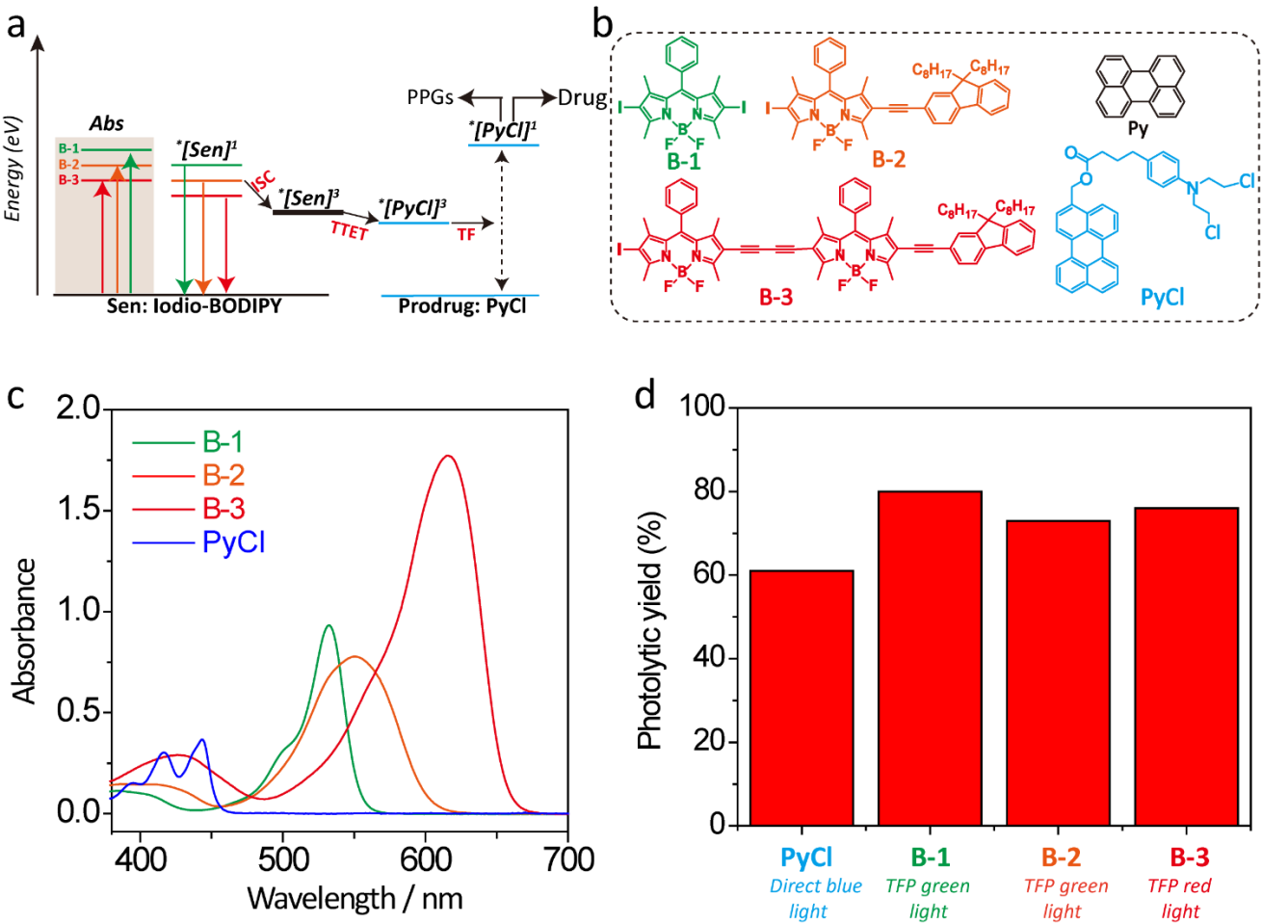

6. Angew:通過三線態融合的無金屬遠紅光驅動的光解策略用于增強檢查點阻斷免疫治療

無金屬、長波光驅動的前藥光激活在神經調節、藥物遞送和癌癥治療等方面具有非常理想的應用前景。麻省大學醫學院韓綱教授和南開大學黃靈研究員通過將基于硼-二吡咯亞甲基(BODIPY)的光敏劑與光裂解的苝基抗癌藥物進行耦合,開發了一種遠紅光驅動光釋放的抗癌藥物。1)研究發現,在能夠在空氣中保持穩定的納米顆粒中加入額外的功能摻雜劑(即免疫治療藥物吲哚胺2,3-雙加氧酶(IDO)抑制劑)和對遠紅光響應的三線態融合對后,該無金屬的三線態融合光解(TFP)策略能夠實現進一步的發展。2)實驗結果表明,與其他光輔助的免疫治療方法相比,這種IDO抑制劑輔助的TFP系統能夠在極低的激發功率下首先對小鼠模型的原發腫瘤和遠處腫瘤有效抑制。綜上所述,這種無金屬的TFP策略有望進一步推動光子學和生物光子學領域的進步。

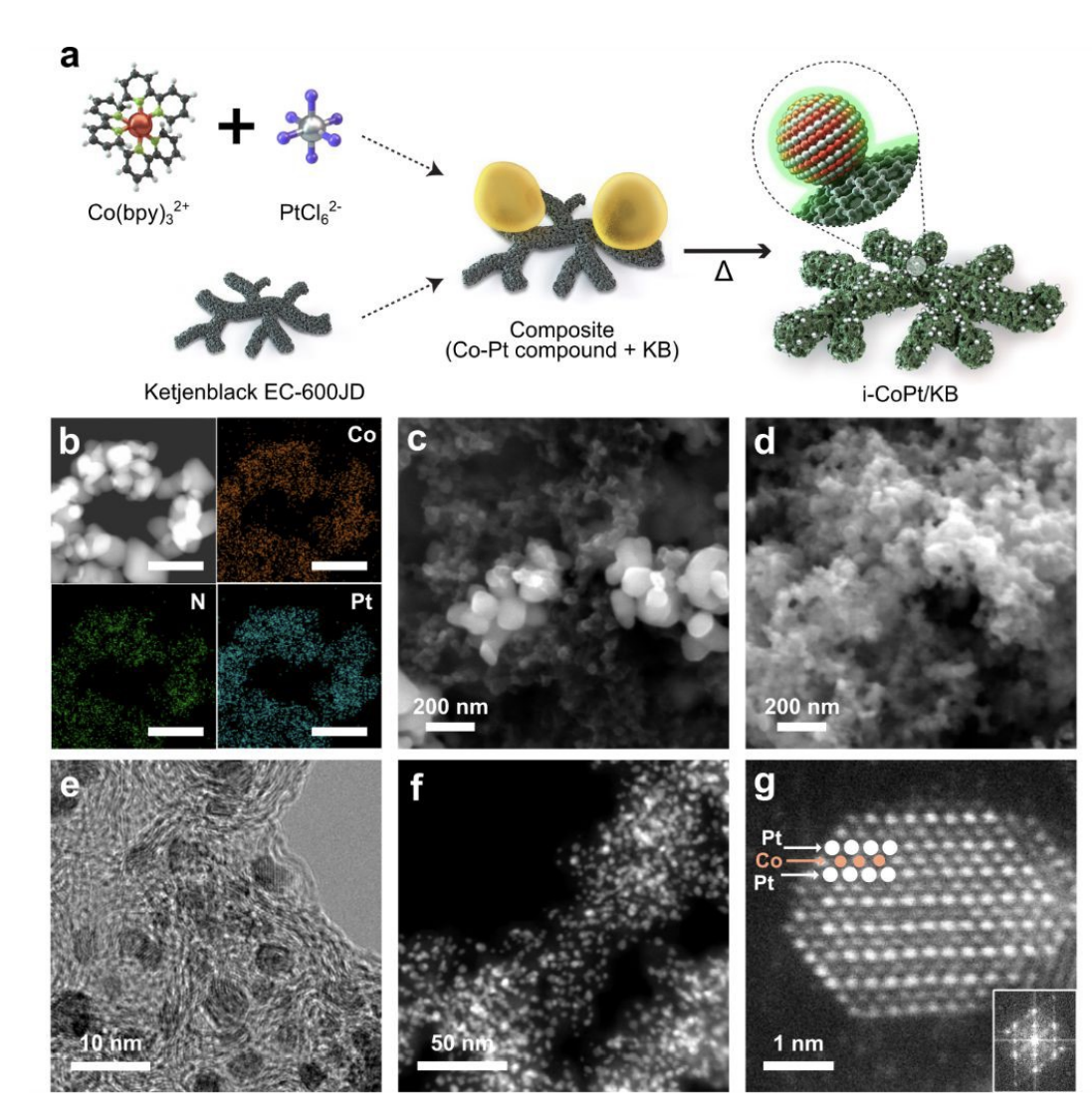

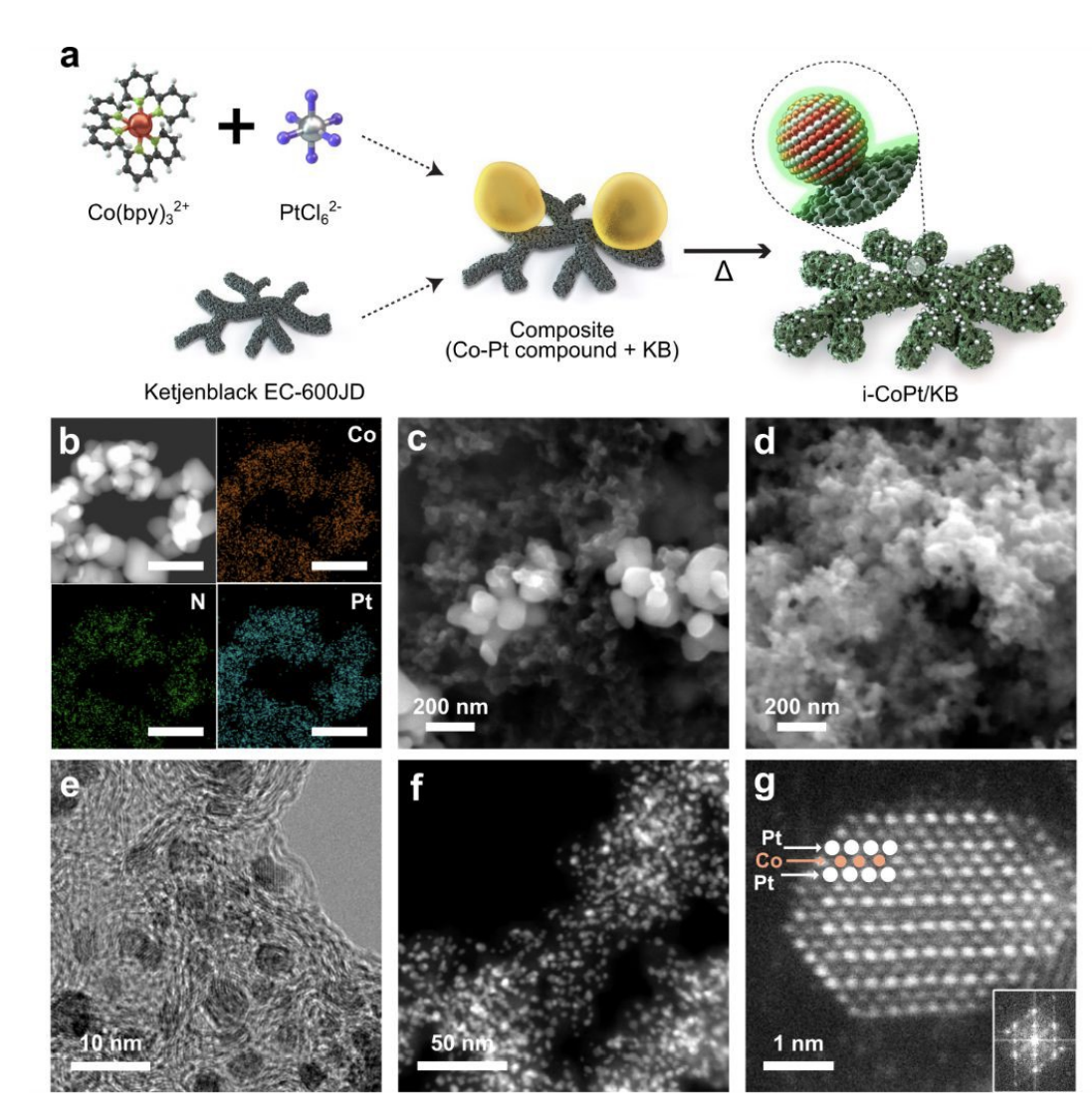

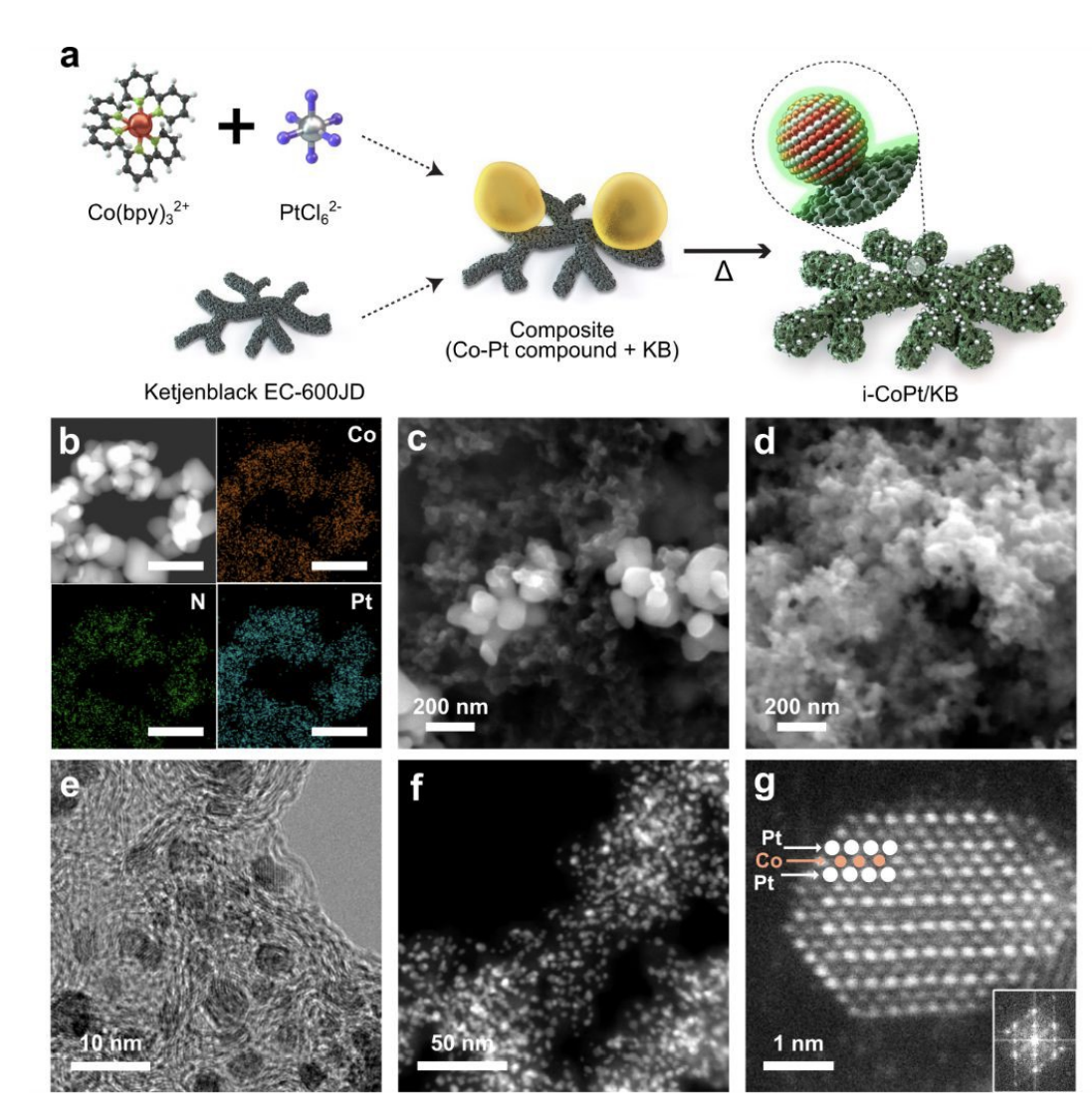

Le Zeng. et al. Metal-Free Far-Red Light Driven Photolysis via Triplet Fusion To Enhance Checkpoint Blockade Immunotherapy. Angewandte Chemie International Edition. 2023DOI: 10.1002/anie.202218341https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/anie.2022183417. EES: 用于大功率質子交換膜燃料電池的金屬間Pt-Co電催化劑功率性能是質子交換膜燃料電池商業應用的主要瓶頸,它取決于陰極催化劑層的催化活性、氧傳質和質子傳導性能。而要解決所有這些關鍵因素,需要對催化劑進行整體設計。在這里,韓國基礎科學研究所Yung-Eun Sung、Taeghwan Hyeon提出了一種簡單的固態合成方法來解決這些問題。1)作者通過將[Co(2,2′-聯吡啶)3][PtCl6]雙金屬化合物熱分解為具有碳保護的亞5nm大小的金屬間Pt-Co納米顆粒,并在其上可形成具有壓縮應變的剛性Pt表層。該催化劑除了具有高本征活性外,還具有高電化學表面積。2) 此外,該催化劑介孔碳載體上的N摻雜和高度穩定的Co結構可以促進氧傳質和質子傳導。在單電池測試中,該催化劑在0.67 V(陰極負載為0.1 mgPt cm?2)下實現了1.18 W cm?2和5.9 W mgPt?1的功率密度,而在測試結束時電壓損失僅為29 mV。

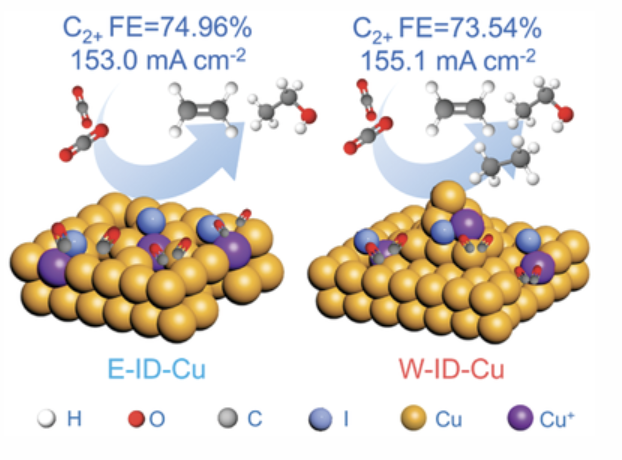

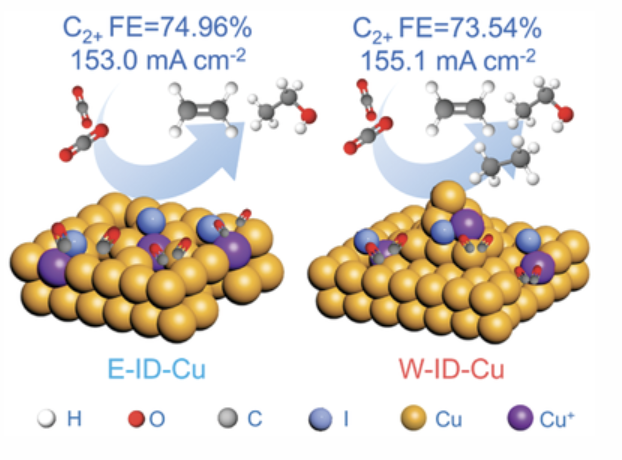

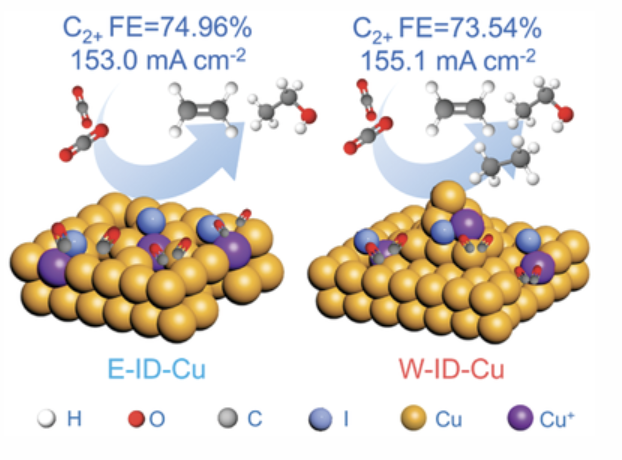

Tae Yong Yoo, et al. Scalable production of intermetallic Pt-Co electrocatalyst for high-power proton-exchange-membrane fuel cell. EES 2023https://doi.org/10.1039/D2EE04211H8. AEM: 用于CO2還原的碘化物衍生銅的局域幾何確定選擇性由于過度使用化石能源導致的二氧化碳排放量快速增長,全球可持續性受到嚴重影響,而電化學CO2還原技術通過將CO2捕獲并轉化為燃料和原料,其在解決能源和環境問題方面受到了廣泛關注。近日,西安交通大學沈少華報道了用于CO2還原的碘化物衍生銅的局域幾何確定選擇性。1) 作者通過銅箔的電化學/濕化學碘化和隨后的原位電化學還原反應制備了兩種碘化物衍生銅電催化劑(E-ID-Cu和W-ID-Cu)。與電拋光Cu(EP-Cu)相比,E-ID-Cu和W-ID-Cu可以大大提高多碳(C2+)產物的選擇性。在?1.1V(vs. RHE)下,E-ID-Cu和W-ID-Cu的法拉第效率(FE)分別達到64.39%和71.16%,這歸因于其具有高缺陷密度和高表面粗糙度的局部幾何特征。2)在液流電池中,E-ID-Cu的C2+產物電流密度估計為251.8 mA cm?2,而W-ID-Cu為290.0 mA cm?2。作者通過原位表征和理論計算發現,高密度缺陷和高表面粗糙度可以提高d帶中心并促進*CO吸附,進而促進C–C耦合,從而有助于ID Cu對C2+產物的高選擇性。此外,高表面粗糙度可以增加*C–H中間體的停留時間,并降低*OCCO和*CH3CH2O中間體的生成能量,從而有利于C2+的生成,在?0.7V(vs. RHE)下, W-ID-Cu上C2H6產物的FE為10.14%。

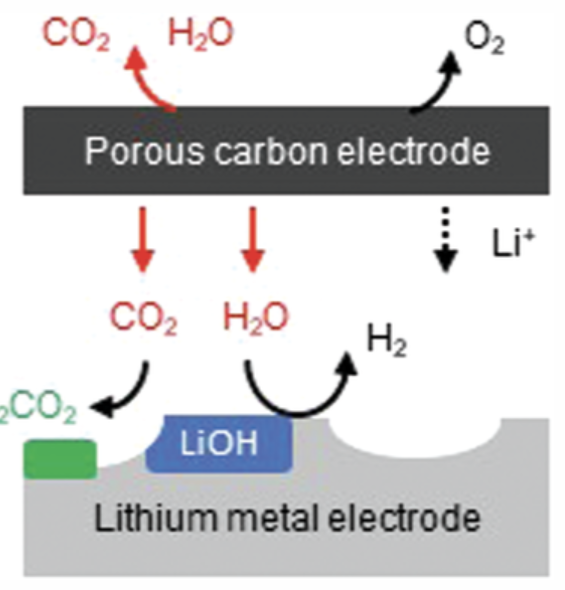

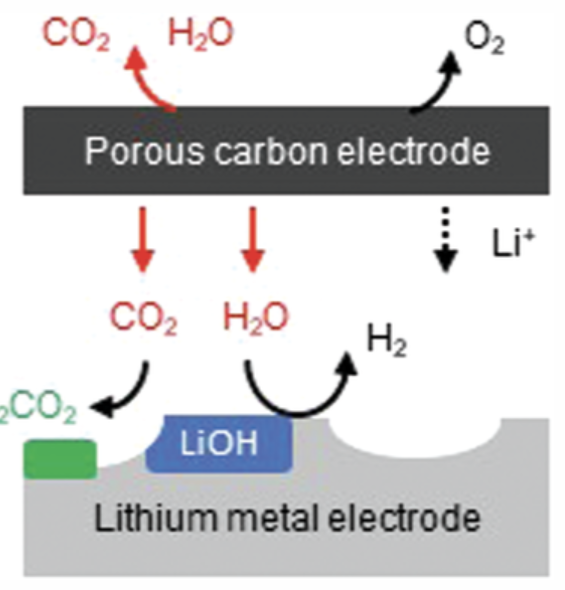

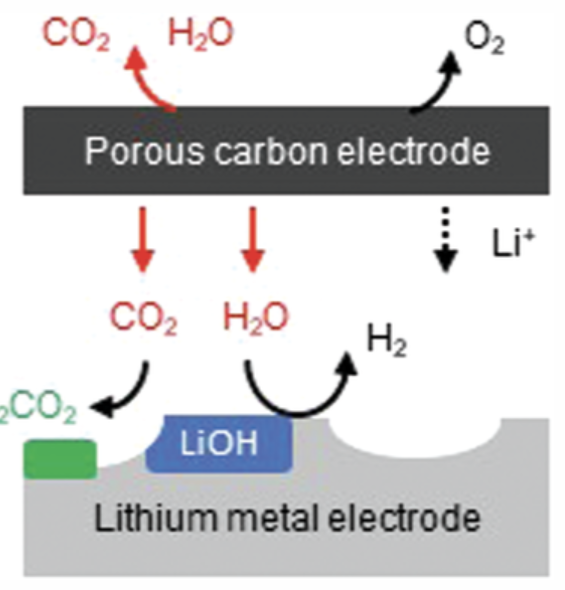

Yuchuan Shi, et al. Localized Geometry Determined Selectivity of Iodide-Derived Copper for Electrochemical CO2 Reduction. Adv. Energy Mater. 2023DOI: 10.1002/aenm.202203896https://doi.org/10.1002/aenm.2022038969. AEM: 化學交叉加速高能量密度可充電鋰氧電池中鋰電極的降解鋰氧電池(LOB)由于其理論能量密度超過了傳統鋰離子電池,因此其是極具潛力的下一代可充電電池技術。盡管它在貧電解質和高面積容量條件下具有高電池級能量密度,但它的循環壽命仍然很差,并且電池降解機制尚不明確。有鑒于此,日本國立材料研究所Shoichi Matsuda利用化學交叉加速高能量密度可充電鋰氧電池中鋰電極的降解。1) 作者通過三電極電化學裝置和原位MS分析技術揭示了來自正氧電極側的化學交叉現象,并使負鋰電極的反應效率大大降低。基于這種機理理解,作者制造了一種LOB,其具有6μm厚度的超輕量柔性陶瓷基固態分離器,其可有效保護鋰電極免受化學交叉影響,從而不會降低LOB的能量密度。2) 此外,400 Wh kg?1的LOB在20個循環中具有穩定的放電/充電過程。該研究方法結合了無損分析技術,可以有效地闡明鋰金屬基可充電電池在貧電解質條件下運行的復雜隱藏反應機制,并為高能量密度和長周期壽命的LOB的實際應用提供了方向。

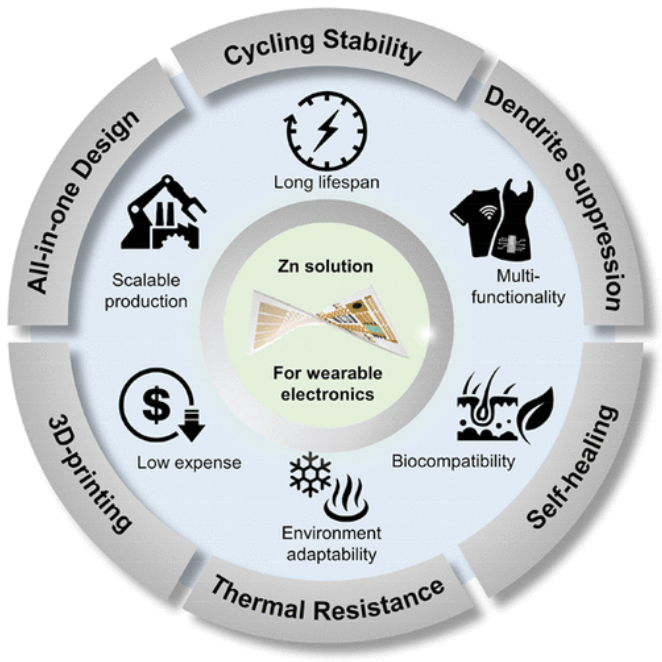

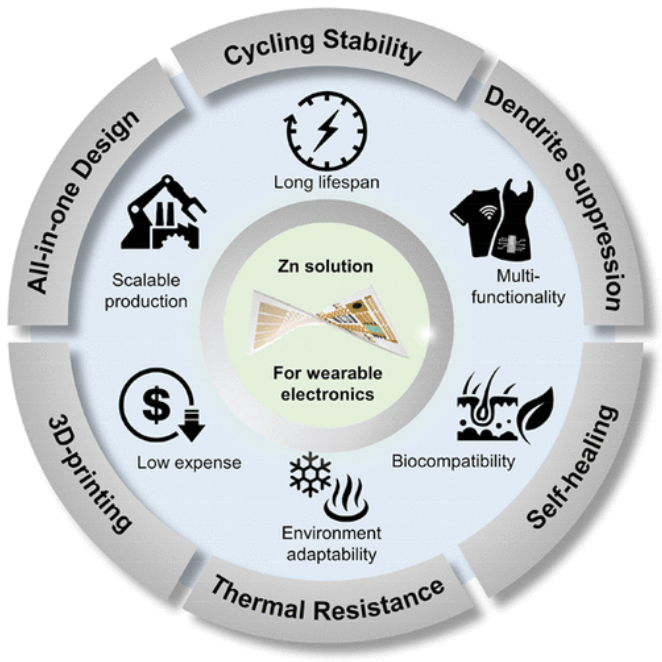

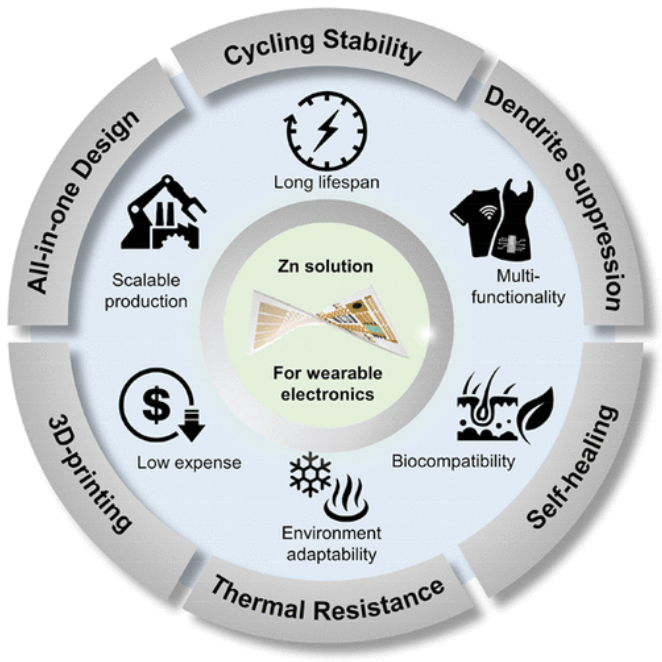

Shoichi Matsuda, et al. Chemical Crossover Accelerates Degradation of Lithium Electrode in High Energy Density Rechargeable Lithium–Oxygen Batteries Adv. Energy Mater. 2023DOI: 10.1002/aenm.202203062https://doi.org/10.1002/aenm.20220306210. ACS Nano: 用于可穿戴電子設備的柔性鋅基電池合理設計5G和物聯網的出現催生了人們對可穿戴電子設備的需求。然而,目前缺乏合適的柔性儲能系統已成為可穿戴電子設備的“致命弱點”。在電池結構從傳統到柔性的轉變過程中,相應產生的附加問題對電池設計提出了嚴峻的挑戰。近日,清華大學周光敏對用于可穿戴電子設備的柔性鋅基電池合理設計進行了綜述研究。1) 柔性鋅基電池,包括鋅離子電池和鋅空氣電池,由于其高安全性、大量儲備和低成本的特點,長期以來一直受到科研工作者的關注。在過去的十年里,研究人員對柔性鋅基電池的每一部分都進行了精心設計,以提高其離子電導率、機械性能、環境適應性和可擴展應用性。為此,作者通過對所報告的策略進行總結并比較其優缺點將有助于促進柔性鋅基電池的商業化。2) 作者全面回顧了柔性鋅基電池的開發進展,包括其電解質、陰極和陽極,并從其合成、表征和性能驗證方面進行了全面討論。作者對報道的研究方法進行總結,并提出了未來發展的挑戰。最后,作者總結了鋅基電池的研究模式,使其能夠在迭代過程中滿足可穿戴電子設備需求,這將有助于鋅基電池的未來發展。

Xiao Xiao, et al. Rational Design of Flexible Zn-Based Batteries for Wearable Electronic Devices. ACS Nano 2023DOI: 10.1021/acsnano.2c09509https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acsnano.2c09509