特別說明:本文由學研匯技術(shù)中心原創(chuàng)撰寫,旨在分享相關(guān)科研知識。因?qū)W識有限,難免有所疏漏和錯誤,請讀者批判性閱讀,也懇請大方之家批評指正。活性位點之論

目前,Cu仍是電還原CO2(CO2RR)生成多碳產(chǎn)物的核心元素。雖然近來大量原位、近乎無損已經(jīng)用來探測反應(yīng)條件下電催化劑的活性點和結(jié)構(gòu)變化,但關(guān)于銅催化劑在CO2RR下的價態(tài)或配位環(huán)境的活性狀態(tài),仍然存在著揮之不去的爭論。由于CO2RR產(chǎn)C2+產(chǎn)品的形成涉及到多個原子Cu位點上的C-C耦合步驟,因此在亞納米分辨率或接近亞納米分辨率下解析催化活性位點對于揭示CO2RR活性表面的結(jié)構(gòu)起源是必要的。特別是,具有高時空分辨率的操作方法有助于闡明銅納米粒子(NP)電催化劑和其他許多納米催化劑的活性部位。

解決方案

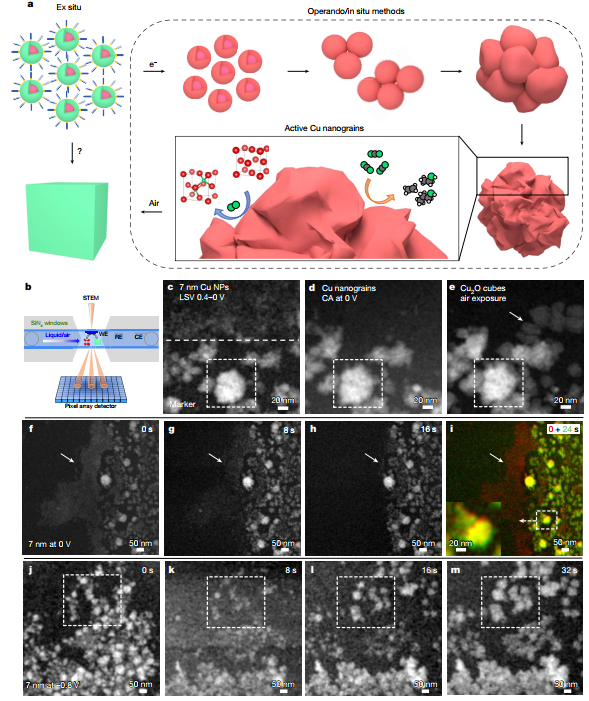

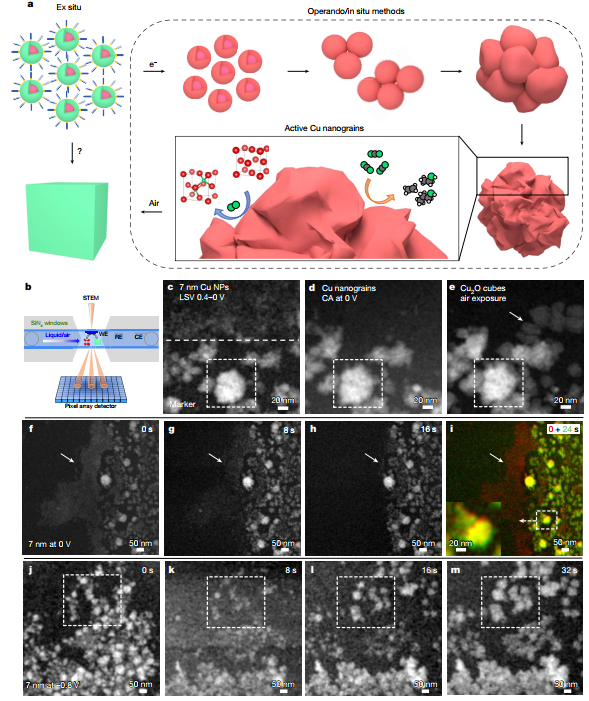

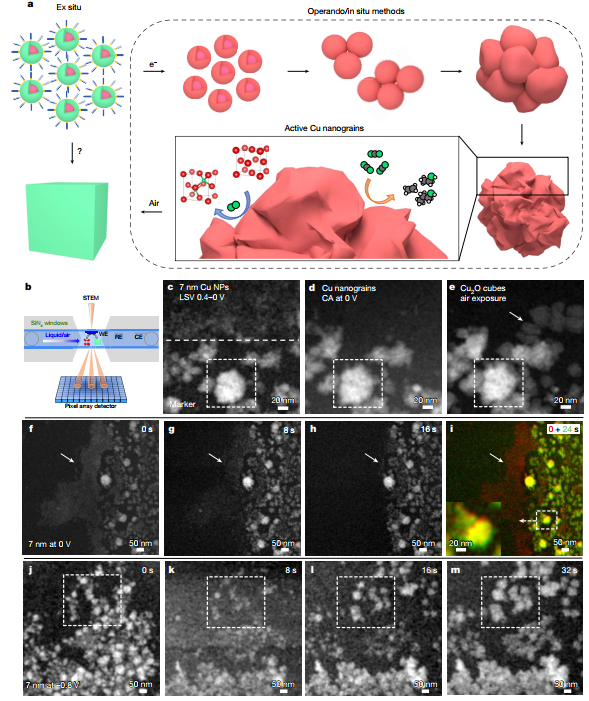

基于此,加州大學伯克利分校楊培東教授等提出了一系列高性能Cu NP組合電催化劑的生命周期的綜合結(jié)構(gòu)圖,并提供了對其結(jié)構(gòu)的基本了解。一組單分散的Cu NPs經(jīng)歷了一個結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)化過程,其中表面的氧化物被還原,隨后配體被解吸并形成聚集/無序的Cu結(jié)構(gòu),這與CO2RR的催化活性位點的形成有關(guān)(圖1a)。活性銅結(jié)構(gòu)在暴露于空氣中時迅速演變?yōu)閱尉u2O納米立方體,活性銅納米晶在這些銅納米催化劑的還原/氧化生命周期中起著關(guān)鍵作用:1)選擇性地將CO2還原成C2+產(chǎn)品的活性位點;2)打破O=O鍵和在銅晶格的四面體位點插入O原子的高反應(yīng)性位點。論文以《Operando studies reveal active Cu nanograins for CO2 electroreduction》題發(fā)表在Nature上。

7 nm Cu NPs的動態(tài)形態(tài)變化的原位研究

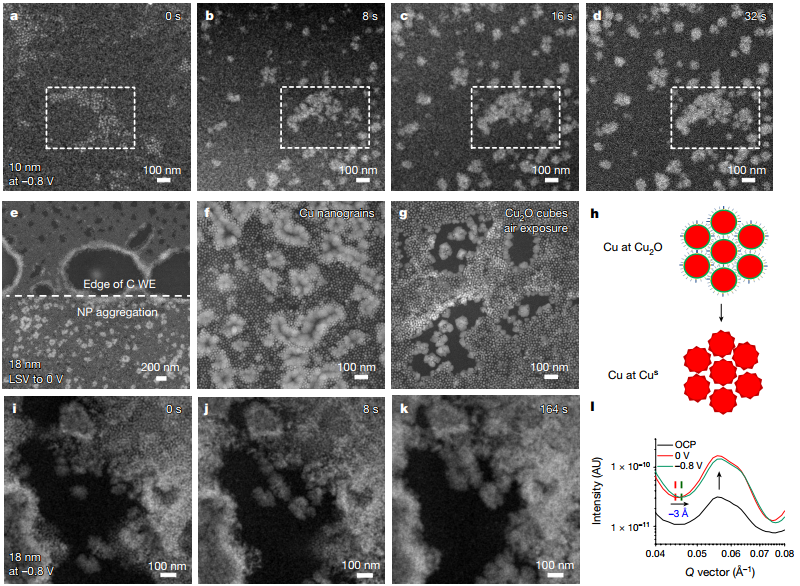

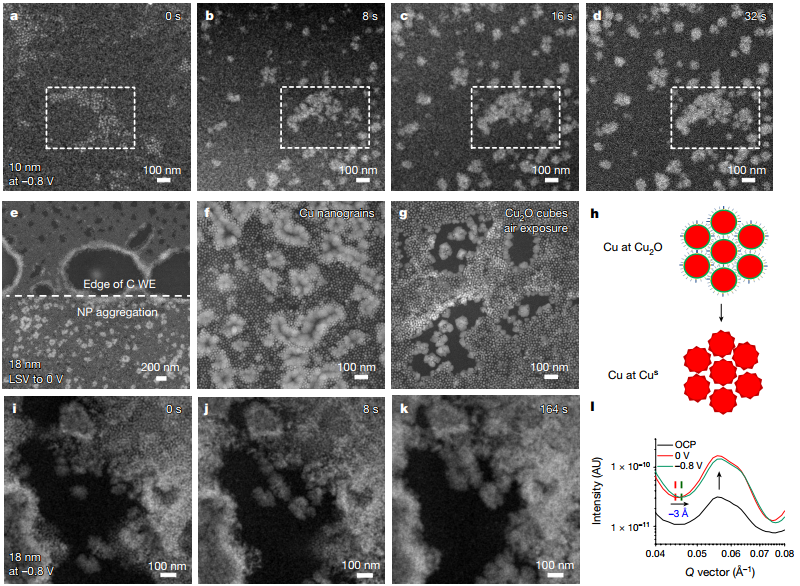

以7、10、18 nm Cu NP為研究對象,研究其結(jié)構(gòu)演變動態(tài)的尺寸依賴性。7 nm的Cu NPs在合成后暴露在空氣中超過5 h后氧化為Cu2O NPs,但無論7 nm的NPs是部分氧化還是完全氧化都不會影響催化性能。而10和18 nm的Cu NPs在長時間的空氣暴露中會形成穩(wěn)定的Cu@Cu2O結(jié)構(gòu),這表明要形成自鈍化的表面氧化層,至少需要10 nm左右的顆粒尺寸。使用了電化學STEM(EC-STEM)和四維STEM(4D-STEM)衍射成像跟蹤銅納米催化劑的動態(tài)形態(tài)和結(jié)構(gòu)演變,并闡明銅活性位點的性質(zhì)。在EC-STEM電池中對7 nm的Cu NPs組合施加-0.8V vs. RHE電位來模擬C2+產(chǎn)品形成的最佳CO2RR電位。采用了"稀薄液體"策略從0.4到0V進行LSV掃描以觸發(fā)氫氣演化反應(yīng)。電生H2氣泡使液膜變薄(~100 nm)。在LSV掃描后,部分Cu NP經(jīng)歷了明顯的顆粒聚集(圖1c)。表明即使在比CO2RR(-0.4V)起始電位更正的電位下,小Cu NPs仍具有高反應(yīng)性/流動性。相同位置0 V拍攝的EC-STEM顯示,剩余的7 nm NPs明顯聚集成尺寸為50-100 nm的銅納米顆粒(圖1d-e)。暴露在空氣中,小Cu NPs(<50 nm)演變成Cu2O納米立方體,而大CuCu NPs(>100 nm)保持不規(guī)則的形態(tài),這可能是由于散裝Cu與O2的反應(yīng)性喪失。為了解決銅納米顆粒形成的初始階段,在7 nm Cu NPs上施加了0 V電位(圖1f-i)。在最初的LSV掃描后,觀察到Cu納米晶粒,剩余的7 nm的Cu NPs經(jīng)歷了快速的結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變,導致了新的Cu納米晶粒的形成和額外的顆粒增長(圖1f-h)。在C2+最佳電位(-0.8V)下,更明顯的顆粒運動發(fā)生在前8 s,然后是逐步的顆粒聚集/凝聚(圖1j-m)。在-0.8 V下形成的50-100 nm米的Cu NPs在延長電泳90 s后接近于穩(wěn)定的結(jié)構(gòu)。7 nm的Cu NP組合的EC-STEM確定了兩種類型的形態(tài):松散連接的小Cu納米顆粒和緊密包裝的大Cu納米顆粒,它們可能作為CO2RR的活性點。

圖 1:銅納米催化劑的生命周期方案和7 nm NPs的動態(tài)形態(tài)變化的EC-STEM操作研究

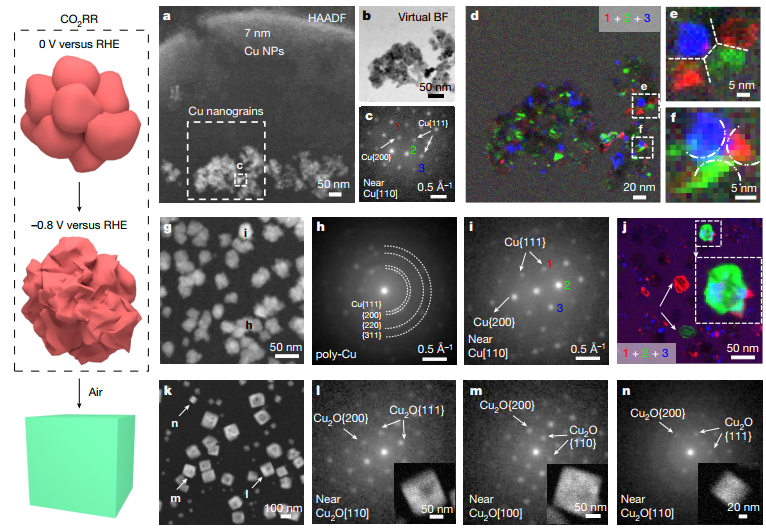

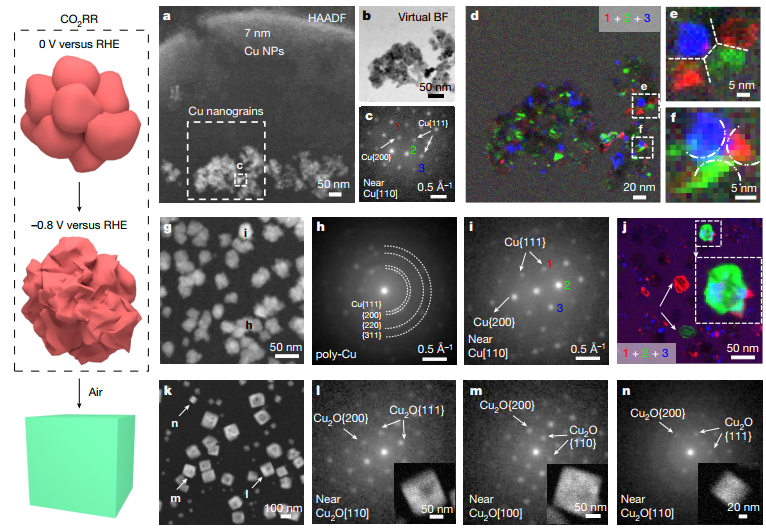

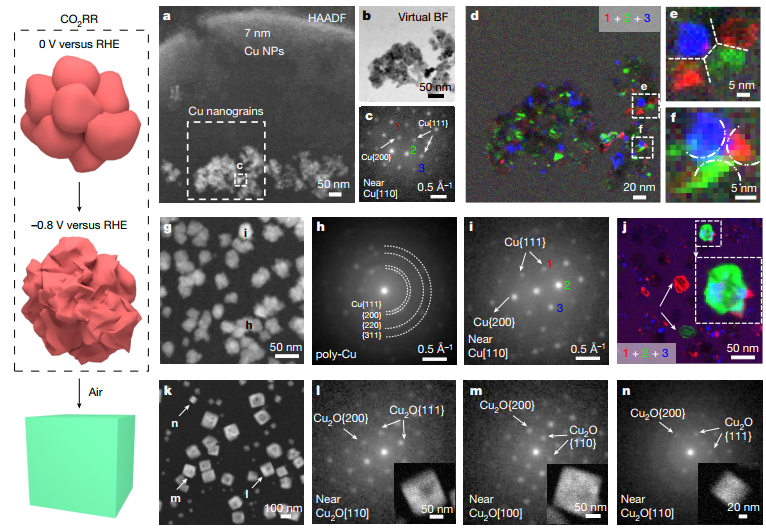

7 nm 銅納米晶的原位4D-STEM研究

在液體中原位4D-STEM衍射成像提供獨特的結(jié)構(gòu)信息。圖2a的HAADF-STEM顯示了在0 V時形成的7 nm Cu NP衍生的、松散連接的Cu納米顆粒。4D-STEM顯示了Cu納米晶粒的細顆粒特征(圖2b)。圖2d的4D-STEM合成圖顯示了活性銅的高度多晶性和細小納米晶粒。圖2e,f中顯示的銅晶粒約為5-10 nm,與原始7 nm銅納米粒子的大小相當。這表明原始7 nm Cu NPs在納米晶粒邊界的形成中充當構(gòu)件,這可能是在0 V的電還原的初始階段后富含缺陷和位錯,這一觀察代表了第一個支持Cu活性位點的<10 nm的納米晶粒邊界的報告。而在-0.8 V下,金屬銅納米晶粒(50-100 nm)實現(xiàn)了穩(wěn)定的、緊密的結(jié)構(gòu)(圖2g-i)。在-0.8 V的電還原過程中,一些Cu納米晶粒有足夠的驅(qū)動力重建為高度結(jié)晶的Cu晶域。在-0.8 V下形成的主要活性銅位點是緊密排列的、高度多晶的金屬銅納米晶粒,而在0 V下形成的是松散連接的銅納米晶粒。金屬銅納米顆粒只能從7 nm的Cu NP組合中得到,而不能從電解后的Cu2O納米立方體中可逆地得到,只有通過自組裝的Cu NPs的組裝和重建得到的金屬Cu納米晶粒才能作為CO2RR活性低配位Cu位點。7 nm的Cu NP組合演變成多晶/無序的Cu納米顆粒,并在電解后轉(zhuǎn)變?yōu)閱尉u2O納米立方體。

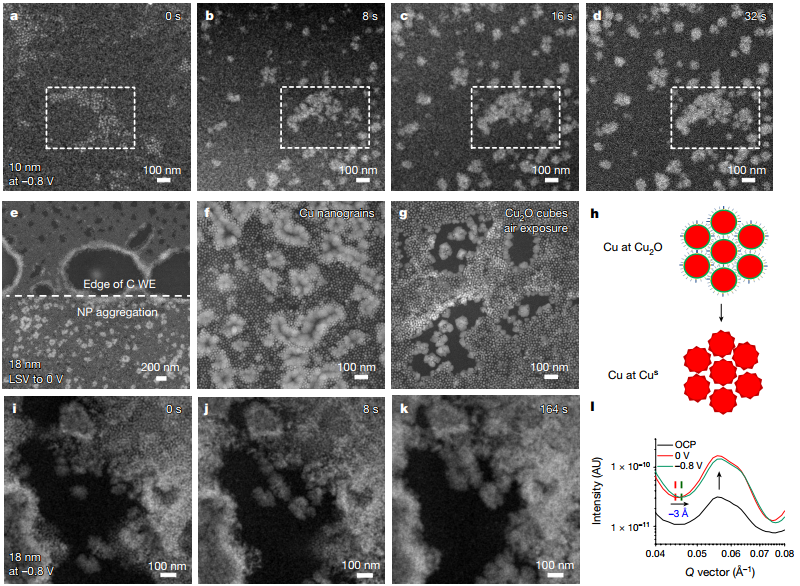

10/18 nm Cu NPs動態(tài)形態(tài)變化的EC-STEM研究

10和18 nm Cu NPs的初始聚集沒有7 nm Cu NPs那么劇烈,導致納米晶粒邊界的密度較低,活躍的低配位Cu位點較少。與7 nm Cu NPs類似,10 nm Cu NPs在-0.8 V的前8 s內(nèi)經(jīng)歷了大量的顆粒運動/聚集,并繼續(xù)成長為較大的Cu納米顆粒(50-100 nm)(圖3a-d)。而18 nm Cu NP組合表現(xiàn)出明顯不同的結(jié)構(gòu)演變(顆粒重建和遷移):18 nm Cu NPs先在碳電極上部分聚集(圖3e-f),隨后的空氣暴露導致金屬納米顆粒轉(zhuǎn)變?yōu)镃u2O納米立方體,附近未反應(yīng)的18 nm Cu NPs保持不變(圖3g)。圖3h說明18 nm Cu NPs的顆粒聚集動態(tài)。18 nm Cu NPs的表面氧化物減少,并且NPs在更緊密的結(jié)構(gòu)中形成具有表面活性點的金屬Cu納米顆粒。盡管18 nm Cu NPs作為構(gòu)建塊,聚集形成活性Cu納米晶粒,但只有表面2 nm的氧化層參與了較低密度的納米晶粒邊界的形成,從而導致活性低協(xié)調(diào)Cu位點的貢獻較小。

圖 3:10/18 nm Cu NPs動態(tài)形態(tài)變化的EC-STEM研究

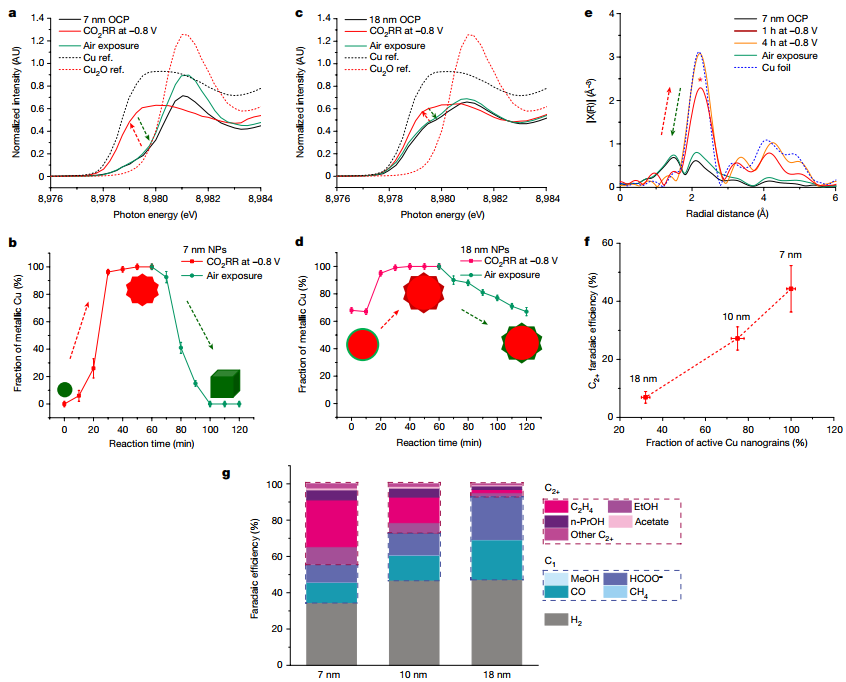

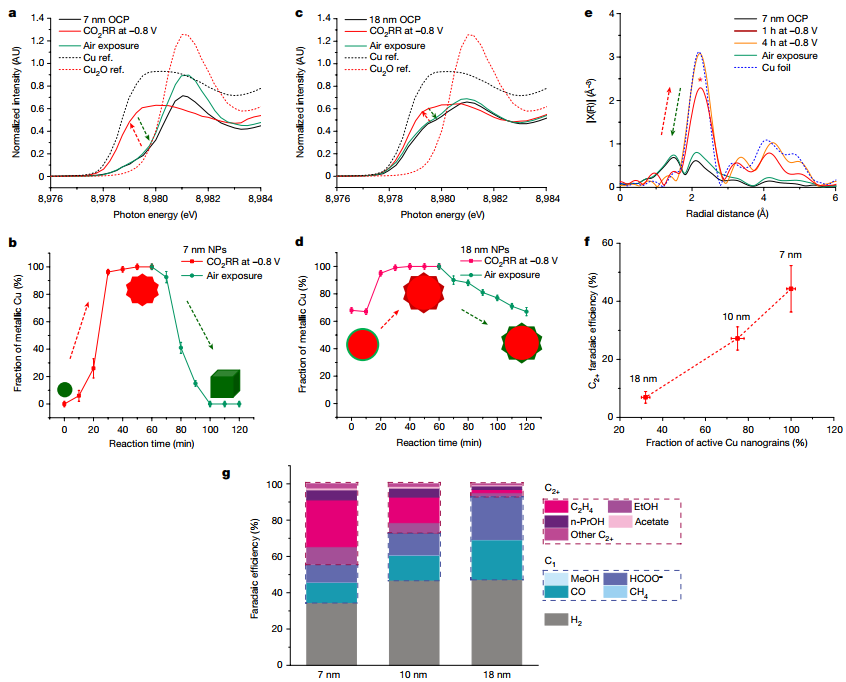

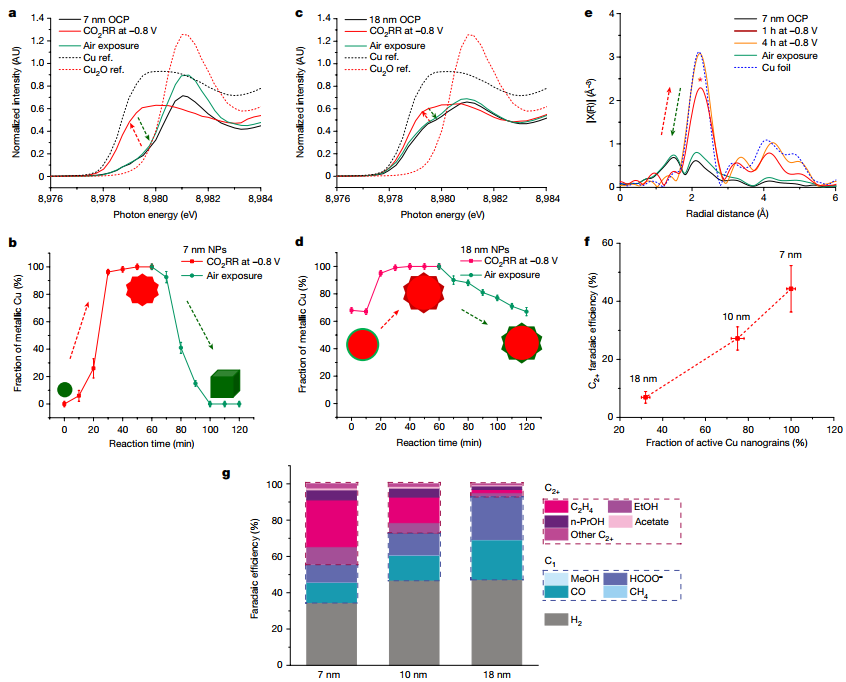

Cu NPs價態(tài)和配位環(huán)境的原位HERFD-XAS研究

使用原位高能量分辨率熒光檢測X射線吸收光譜(HERFD-XAS)來闡明CO2RR條件下和暴露在空氣中的Cu NP組合的價態(tài)和配位環(huán)境(圖4)。7 nm Cu NP HERFD-XANES顯示出與散裝Cu2O相同的預邊能量(圖4a),支持NPs在空氣中儲存后被完全氧化的觀點。在電解后的空氣暴露中,NPs完全重新氧化為Cu2O。電解過程中的定量化合價分析顯示,金屬銅部分在1 h內(nèi)從0增加到100%(圖4b),證明在-0.8 V的電壓下,7 nm的銅納米粒子的電還原在~30 min內(nèi)完成。18 nm Cu NPs的HERFD-XANES表明,核心部分的平均成分是大約70%的金屬銅,外殼部分是大約30%的Cu2O(圖4c)。電解后暴露在空氣中18 nm Cu NPs演變成了Cu和Cu2O的混合相。定量價位分析表明,18 nm Cu NPs的電還原局限于表面的Cu2O層(圖4d)。將活性Cu納米顆粒的比例被定義為原始Cu NP組合在電化學電位下可轉(zhuǎn)換為金屬Cu活性位點的相對比例(圖4f)。時間分辨的結(jié)構(gòu)-活性相關(guān)性表明,更高的活性Cu納米顆粒的部分導致更高的C2+選擇性。具有100%銅納米顆粒的7 nm Cu NP組合顯示出比18 nm Cu NP高六倍的C2+選擇性。

圖 4:Cu NPs價態(tài)和配位環(huán)境的原位HERFD-XAS研究

小結(jié)

研究表明富含晶界的金屬銅納米晶粒支持高密度的活性欠配位點,增強了7 nm Cu NP組合的C2+選擇性。這項研究從空間上解決了用于CO2RR的活性Cu位點的復雜性質(zhì)的鑒別,提供更多關(guān)于銅納米晶粒的哪些結(jié)構(gòu)因素有利于C2+形成的見解,具有里程碑意義。受此研究的啟發(fā),可以設(shè)計出各種方法來利用這種結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)化來產(chǎn)生具有更高C2+內(nèi)在活性的納米催化劑。https://www.nature.com/articles/s41586-022-05540-0Yao Yang et al. Operando studies reveal active Cu nanograins for CO2 electroreduction.Nature614, 262–269 (2023).DOI:10.1038/s41586-022-05540-0