特別說明:本文由學研匯技術 中心原創撰寫,旨在分享相關科研知識。因學識有限,難免有所疏漏和錯誤,請讀者批判性閱讀,也懇請大方之家批評指正。研究背景

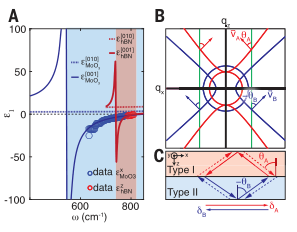

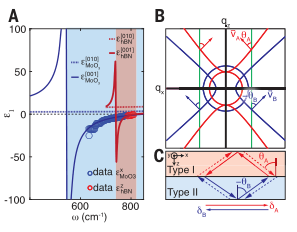

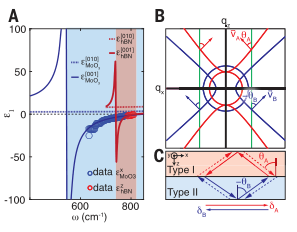

折射是光學中的一種基本現象,即光線穿過兩種介質的分界面后發生方向變化。如果折射光與入射光出現在界面法線的同一側,則認為折射為"負"。這種不常見的現象在介電常數e和磁導率m同時為負的人工超材料和超晶格中得到了證明。主軸旋轉錯位的各向異性超結構之間的界面也可以實現負折射。

關鍵問題

雙曲材料(HMs)提供了極大的各向異性,其混合的光-物質模式-極化激元-被預測在精心設計的界面上表現出全角負折射,但仍未被證明。負折射改變了光的放大和發射以及非線性光學,也可能導致捕獲光和"完美"透鏡效應。

新思路

有鑒于此,哥倫比亞大學A. J. Sternbach等人可視化了聲子極化激元的負折射現象,它發生在兩個天然晶體的界面處。紅外光子和晶格振動的極化激元雜化形成的準直光線在通過兩個雙曲van der Waals材料:氧化鉬( MoO3)和同位素純六方氮化硼(h11BN)之間的平面界面時顯示負折射。在特定的頻率w0下,這些光線可以沿著閉合的菱形軌跡循環。作者證明:極化激元本征模顯示了由極化聲子能級排斥和強耦合導致的多個間隙中斷的正色散和負色散區域。

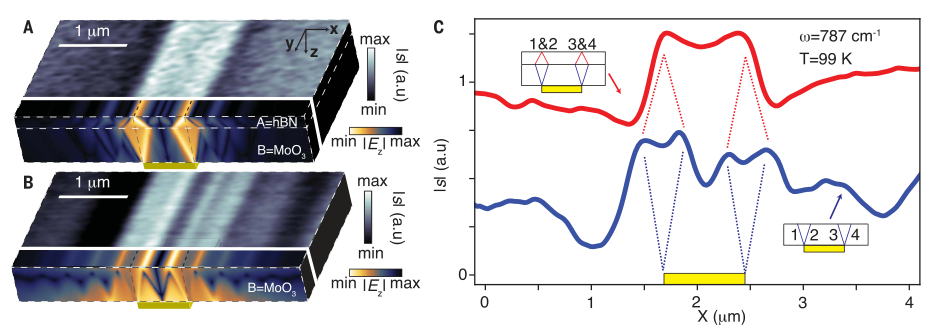

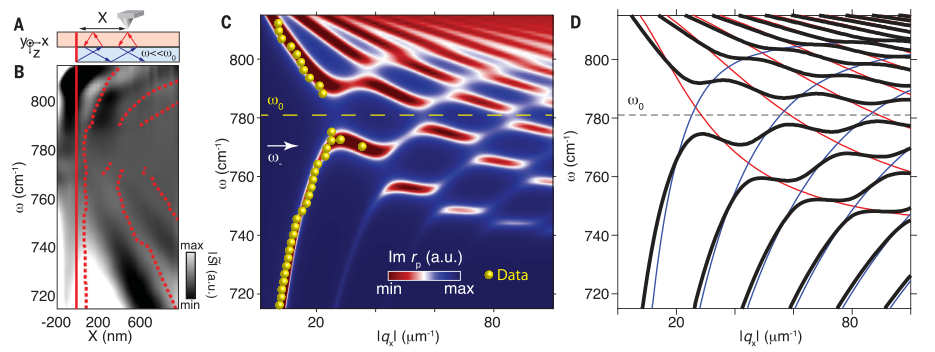

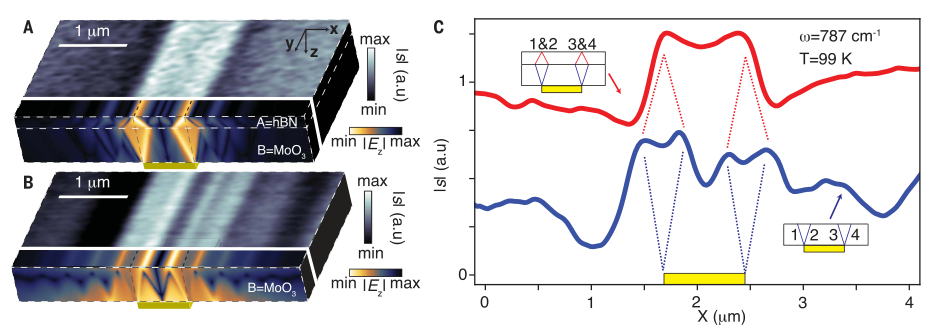

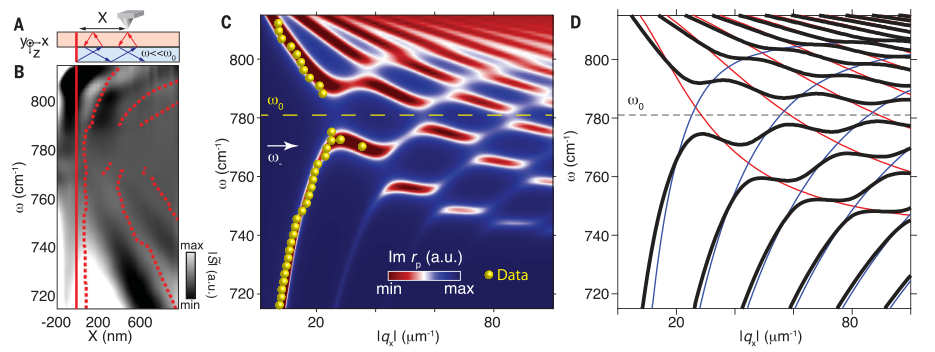

作者詳細闡明了極化激元的負折射過程,并通過使用掃描近場光學顯微鏡(SNOM)可視化極化激元。作者通過納米成像數據明確顯示了h11BN-MoO3異質雙晶體的負折射,并通過實驗觀察結合模擬,解析了異質雙晶體負折射過程。探討了異雙晶極化元的頻動量色散(ω, qx)及其對觀測到的負折射的影響,揭示了極化聲子波的波長隨著入射紅外光頻率的變化規律,表明了雙晶體中的極化激元是耦合模式。1、探究了以前未開發的一類雙曲異質雙晶體中的極化元研究了以前未開發的一類雙曲異質雙晶體中的極化元,由兩個薄晶體組成,氧化鉬(MoO3)和同位素純六方氮化硼(h11BN)。2、揭示了異質雙晶體內部的局域化、負折射和極化電子射線的閉環循環作者利用高光譜納米成像數據揭示了h11BN-MoO3異質雙晶體內部的局域化、負折射和極化電子射線的閉環循環。觀測到的效應中心是極化激子色散的間隙,這是從極化激子波的高光譜圖像中提取出來的。

技術細節

h11BN(晶體A)和MoO3(晶體B)的雙曲電動力學都是由強偶極有源聲子產生的。這些共振沿至少一個主軸驅動介電常數為負,其中正的“類介電”正介電常數沿剩余的主方向被保留。通常把極性材料的電磁模稱為極化激元,作者在文中詳細闡明了極化激元的負折射過程。為了可視化極化激元,使用掃描近場光學顯微鏡(SNOM)。在SNOM測量中,原子力顯微鏡的金屬化尖端以亞衍射空間分辨率探測光學效應,大致由尖端的半徑給出,約為20納米。為了滿足h11BN和MoO3重疊Reststrahlen波段頻率內的準單色激發需求,生成了光譜帶寬<4cm?1的超頻帶中紅外脈沖。

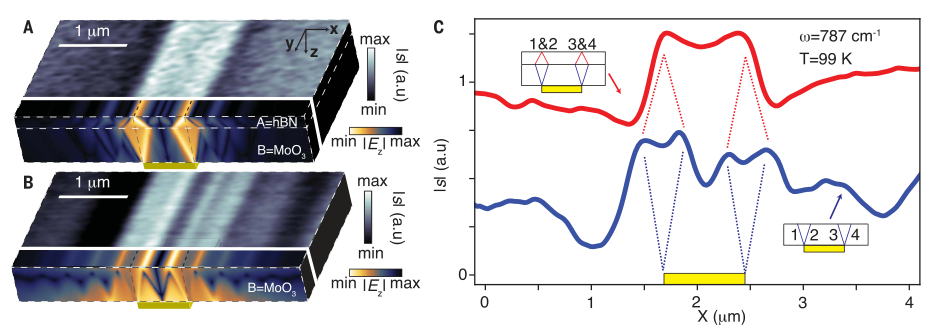

納米成像數據明確顯示了h11BN-MoO3異質雙晶體的負折射。在二氧化硅(SiO2)表面繪制寬度為2ω≈750 nm的金條帶。條帶沿y軸的鋒利邊緣增強了紅外場,激發了雙晶體中的極化元。MoO3晶體被放置在發射裝置的頂部,其c軸垂直于條帶。獲得了溫度T=99 K時散射振幅|s|的圖像,以使損失最小化。在MoO3表面采集的|s|圖像支持了MoO3中圓錐形射線傳播的概念,這是雙曲介質的特征。接下來,在異雙晶體頂部觀察納米光學強度,檢測到兩個峰之間有相當大的強度,與負折射引導雙曲射線到雙晶體頂部和底部表面相同的橫向位置是一致的。

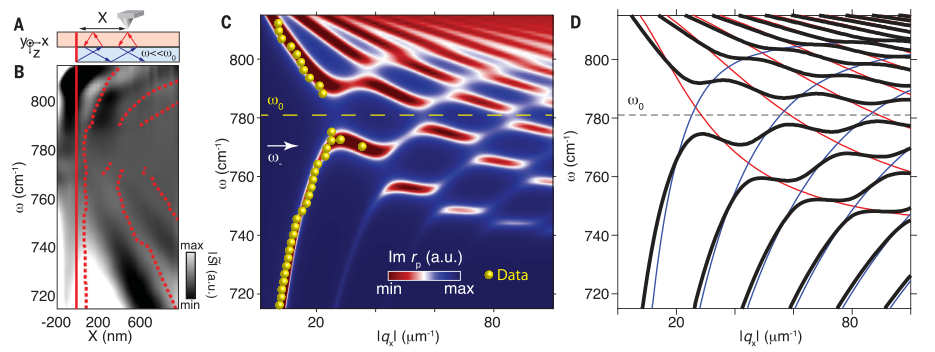

然后探討了異雙晶極化元的頻動量色散(ω, qx)及其對觀測到的負折射的影響。按照既定的程序,收集了頻率相關的近場振幅作為距離雙晶體邊緣X的函數的高光譜數據。通過高光譜數據觀測揭示了極化聲子波的波長隨著入射紅外光頻率的變化規律,表明了雙晶體中的極化激元是耦合模式。此外,作者通過模型預測光譜間隙的大小與極化子的速度成比例。異雙晶極化元符合強模式耦合的定義:間隙的大小超過了模式的線寬。

展望

總之,在這項工作中,作者介紹了雙曲異質雙晶極化激元,發現h11BN-MoO3的界面極化元可以表現出負折射、光譜間隙、強耦合和局部化。異質雙晶體的這些屬性與使用HMs的光子應用廣泛相關。此外,異質雙晶體中的極化激元可以聚焦到亞衍射限制的光斑大小,這可以通過負折射實現完美的透鏡。然而,可獲得的焦點可能受到外部因素的限制,包括晶體損耗和不完善的極化激元發射器。此外,類似于Fabry-Pérot腔,負折射可以導致輻射在異雙晶體納米腔中以封閉循環傳播。介質損耗仍然是一個挑戰,但可以通過主動損耗補償來緩解。A. J. STERNBACH, et al. Negative refraction in hyperbolic hetero-bicrystals. Science, 2023, 379(6632): 555-557.DOI:10.1126/science.adf1065https://www.science.org/doi/10.1126/science.adf1065