化學發光是一種通過化學反應將化學能轉化為光能的發光機制。由于避免了外部激發光以及自身熒光的干擾,化學發光成像大大的提高了組織穿透深度以及成像分辨率,逐漸成為體內炎癥以及腫瘤微環境檢測等的重要手段。然而,傳統的有機小分子化學發光探針其發射的波長主要集中在400-650 nm范圍,位于該波段的光子在組織中存在嚴重的光散射和信號吸收,大大降低了活體成像的組織穿透深度以及成像背景比。近年來研究人員發現位于近紅外二區(NIR-II, 950-1700 nm)的光信號在組織中的散射和吸收程度大大減少,具有較深的組織穿透深度以及較高的空間分辨率。

所以,如何開發出長波段發射的小分子化學發光探針,以及提高其發射強度是一個急需突破的壁壘。為此,宋繼彬教授團隊首次設計開發了一種基于Schaap’sdioxetane結構的具有長波長發射的小分子化學發光探針(CD-950),以用于體內硫化氫(H2S)特異性響應成像。

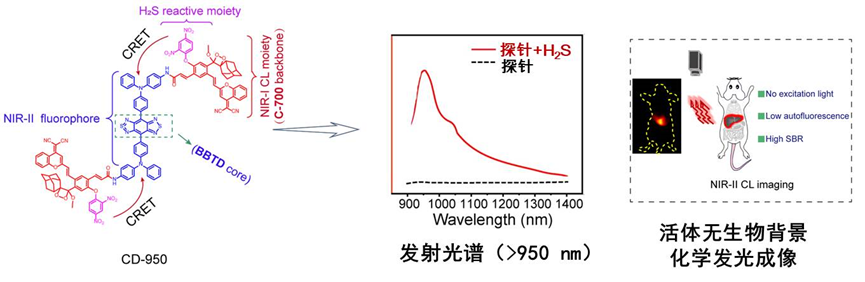

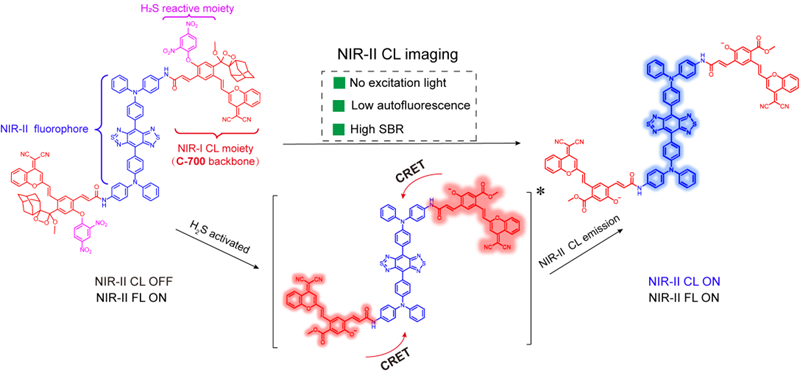

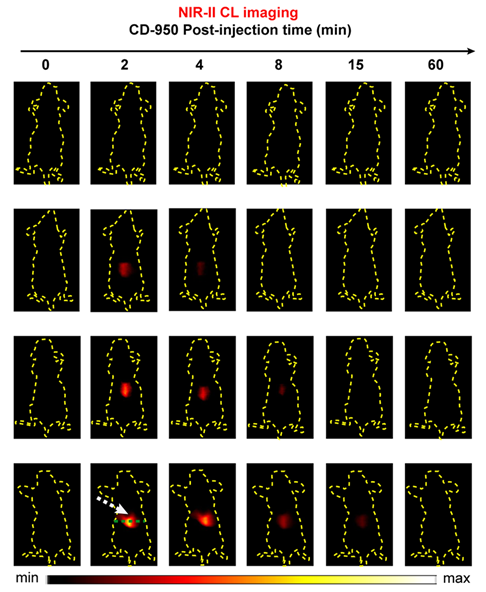

作者首先利用化學發光共振能量轉移(CRET)的方式(圖A)將兩個700 nm 發射的化學發光給體(衍生后的Schaap’sdioxetane 結構)通過共價鍵連接在一個長波長發射的熒光團(> 950 nm)的兩側,構建了一個硫化氫響應后最強發射在950 nm的單分子化學發光探針(圖B)。結合實驗數據和理論計算結果,證實了該能量轉換效率的可行性以及高效性(95%)。此外,利用該探針可以特異性對小鼠炎癥模型中肝臟部位的H2S進行NIR-II化學發光成像分析,證實了長波長化學發光相較于熒光成像具有更高的信噪比(提高了5倍)成像時間(>1 h)(圖C)。

該研究成果為長波長化學發光分子探針的設計及活體分子精準成像和測量提供了一種新的思路。

相關論文以“Design and Synthesis of a Small Molecular NIR-IIChemiluminescence Probe for In Vivo Activated H2S Imaging”為題,在線發表于Proceedings of the National Academy of Sciences(PNAS)。

原文鏈接:https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.2205186120