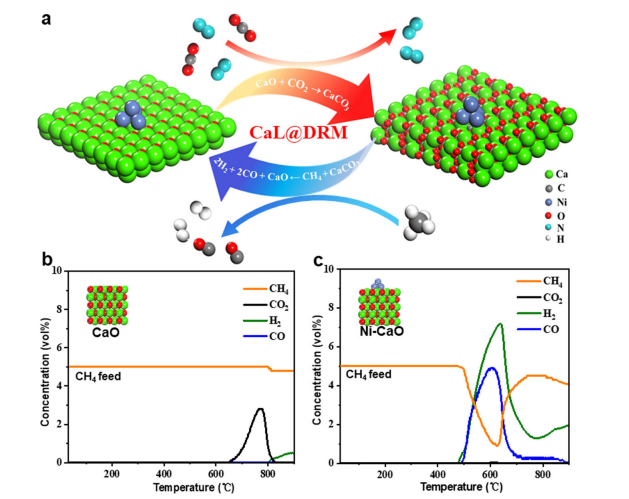

1. Nature Commun.:Ni-CaO復合催化劑上CO2捕集與原位轉化的協同促進作用

集成式二氧化碳(CO2)捕獲與轉化(ICCC)技術作為一種有前途的高性價比碳中和技術正在蓬勃發展。然而,對于吸附和原位催化反應之間的協同效應缺乏長期尋求的分子共識阻礙了它的發展。在這里,華東理工大學Jun Hu,Xue-Qing Gong通過構建連續的高溫鈣環和甲烷干法重整過程來說明CO2捕獲和原位轉化之間的協同促進作用。1)通過系統的實驗測量和密度泛函理論計算,研究人員發現,在負載型Ni-CaO復合催化劑上,碳酸鹽還原和CH4脫氫反應的中間產物的參與可以促進碳酸鹽還原和CH4脫氫的相互作用。在650℃時,吸附/催化界面對二氧化碳和甲烷的超高轉化率分別為96.5%和96.0%起著關鍵作用。

Shao, B., Wang, ZQ., Gong, XQ. et al. Synergistic promotions between CO2 capture and in-situ conversion on Ni-CaO composite catalyst. Nat Commun 14, 996 (2023).DOI:10.1038/s41467-023-36646-2https://doi.org/10.1038/s41467-023-36646-2

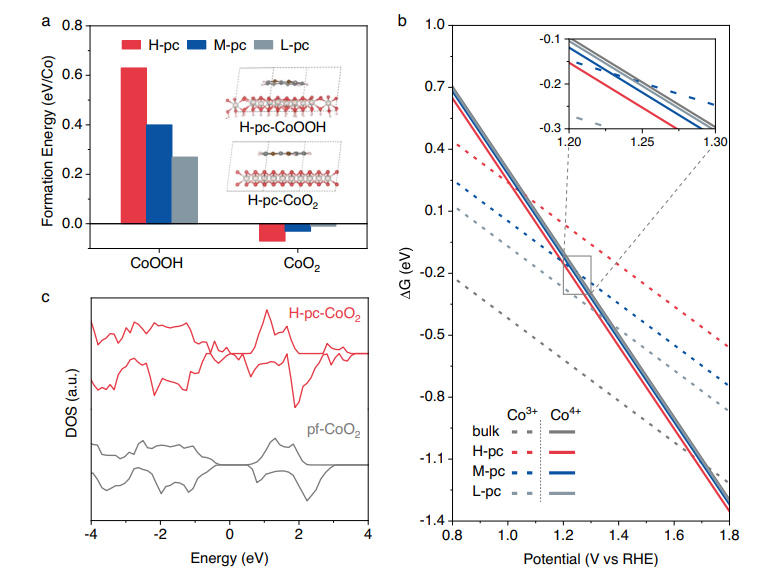

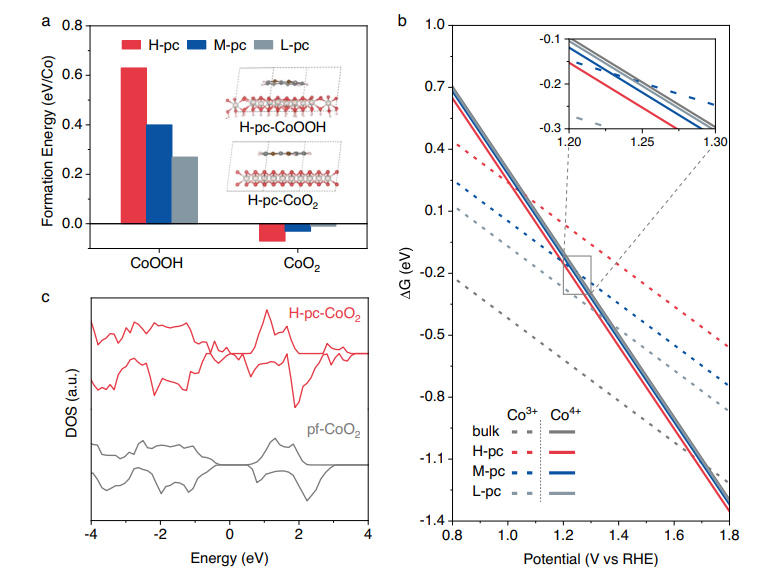

2. Nature Commun.:非共價配體-氧化物相互作用促進OER

生成能夠氧化水的高價金屬物種的策略通常采用氧化物基催化劑的組成和配位調整,其中與金屬位點的強共價相互作用至關重要。然而,配體和氧化物之間相對較弱的“非鍵合”相互作用是否可以調節氧化物中金屬位點的電子態,仍未得到探索。在這里,電子科技大學崔春華教授,普渡大學Zhenhua Zeng提出了一種不尋常的非共價菲咯啉-CoO2 相互作用,可顯著提高 Co4+ 位點的數量以改善水氧化。1)研究發現菲咯啉僅與Co2+配位,在堿性電解質中形成可溶性 Co(phenantroline)2(OH)2 絡合物,當Co2+氧化為Co3+/4+ 時,可沉積為含有非鍵合菲咯啉的無定形CoOxHy薄膜。這種沉積的催化劑在 10 mA cm-2 下表現出 216 mV 的低過電勢和超過 1600 小時的可持續活性,法拉第效率超過 97%。2)密度泛函理論計算表明,菲咯啉的存在可以通過非共價相互作用穩定 CoO2,并在 Co-Co 中心產生類極化子電子態。

Wu, Q., Liang, J., Xiao, M. et al. Non-covalent ligand-oxide interaction promotes oxygen evolution. Nat Commun 14, 997 (2023).DOI:10.1038/s41467-023-36718-3https://doi.org/10.1038/s41467-023-36718-3

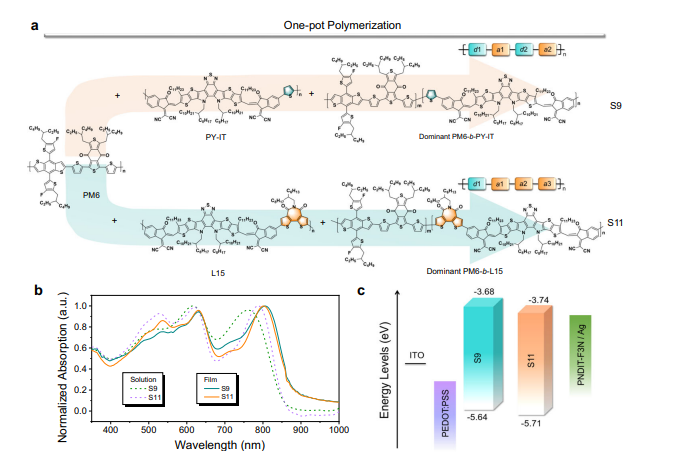

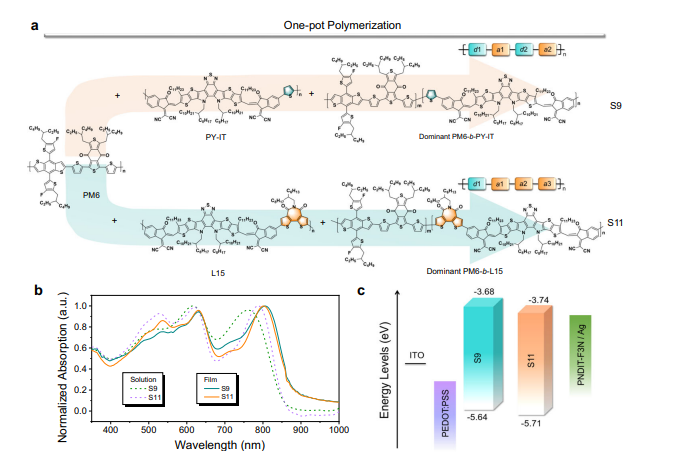

3. Nature Commun.:基于一鍋法聚合的多組分光活性層實現高效穩定的有機太陽能電池

有機太陽能電池 (OSC) 中動力學捕獲的體異質結膜形態的降解仍然是其實際應用的一大挑戰。在這里,廣州大學 Xugang Guo,Huiliang Sun,Li Niu,韓國科學技術院Bumjoon J. Kim展示了使用通過簡單的一鍋聚合合成的多組分光活性層的高度熱穩定的 OSC,這顯示了合成成本低和器件制造簡化的優點。1)基于多組分光活性層的 OSC 可提供 11.8% 的高功率轉換效率,并在超過 1000 小時內表現出出色的器件穩定性(>80% 的初始效率保持率),實現了 OSC 器件效率和使用壽命之間的平衡。2)深入的光電和形態特性表征表明,具有主鏈纏結的主要 PM6-b-L15 嵌段聚合物和小部分 PM6 和 L15 聚合物協同促成冷凍微調薄膜形態,并在長時間下保持均衡的電荷傳輸-時間操作。這些發現為開發低成本和長期穩定的 OSC 鋪平了道路。

Liu, B., Sun, H., Lee, JW. et al. Efficient and stable organic solar cells enabled by multicomponent photoactive layer based on one-pot polymerization. Nat Commun 14, 967 (2023).DOI:10.1038/s41467-023-36413-3https://doi.org/10.1038/s41467-023-36413-3

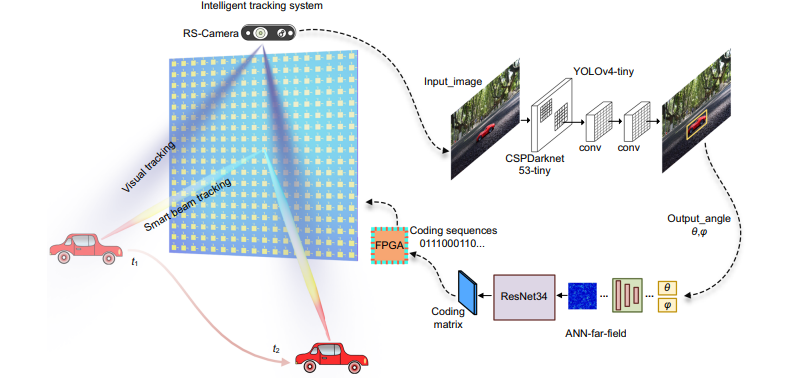

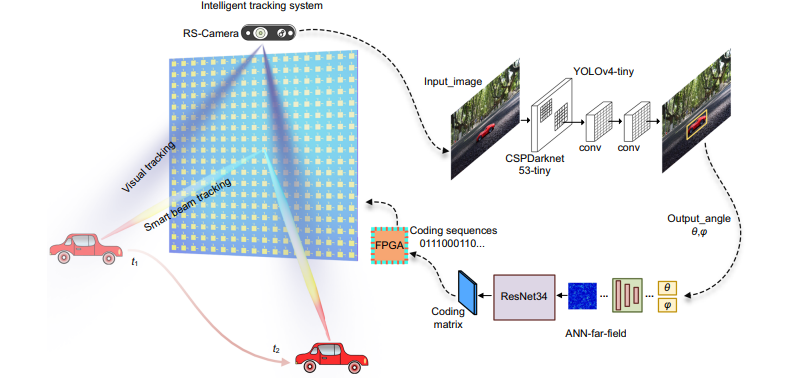

4. Nature Commun.:基于計算機視覺的運動目標自動跟蹤與無線通信智能超表面系統

第五代(5G)無線通信對目標跟蹤有著迫切的需求。數字可編程超表面(DPM)由于其對電磁波的強大而靈活的控制以及比傳統天線陣列成本更低、復雜性更低和尺寸更小的優勢,可以提供一種智能、高效的解決方案。在這里,東南大學崔鐵軍教授, Wenxuan Tang開發了一個智能超表面系統來執行目標跟蹤和無線通信。1)計算機視覺與卷積神經網絡 (CNN) 集成用于自動檢測移動目標的位置,雙極化 DPM 與預集成訓練有素的人工神經網絡(ANN)用于實現智能波束跟蹤和無線通信。2)研究人員進行了三組實驗來演示智能系統:移動目標的檢測和識別、射頻信號的檢測和實時無線通信。所提出的方法為目標識別、無線電環境跟蹤和無線通信的綜合實施奠定了基礎。該策略為智能無線網絡和自適應系統開辟了一條道路。

Li, W., Ma, Q., Liu, C. et al. Intelligent metasurface system for automatic tracking of moving targets and wireless communications based on computer vision. Nat Commun 14, 989 (2023).DOI:10.1038/s41467-023-36645-3https://doi.org/10.1038/s41467-023-36645-3

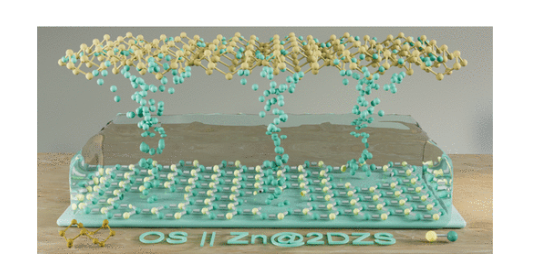

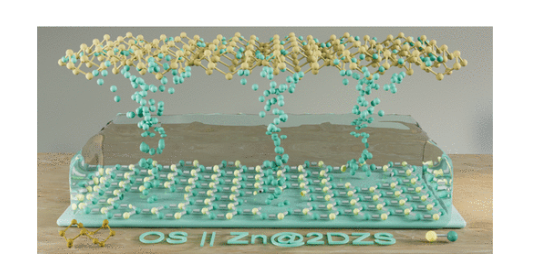

5. JACS:用于高倍率硫基水系鋅電池的二維介孔親鋅篩

硫基水系鋅電池 (SZB) 因其綜合高容量、有競爭力的能量密度和低成本而受到越來越多的關注。然而,幾乎沒有報道的陽極極化嚴重降低了 SZB 在高電流密度下的壽命和能量密度。在這里,阿德萊德大學喬世璋教授開發了一種集成的酸輔助限制自組裝方法 (ACSA),以精心設計二維 (2D) 介孔親鋅篩 (2DZS) 作為動力學界面。1)所制備的 2DZS 界面呈現出獨特的二維納米片形態,具有豐富的親鋅位點、疏水性和小尺寸中孔。因此,2DZS 界面在減少成核和平臺過電勢方面起著雙重作用:(a)通過開放的親鋅通道加速 Zn2+ 擴散動力學和(b)通過顯著的溶劑化-鞘層抑制析氫和枝晶生長的動力學競爭篩分作用。2)負極極化在 20 mA cm-2 時降低至 48 mV,全電池極化降低至未改性 SZB 的 42%。結果,在 1 A g-1 下實現了 866 Wh kgsulfur-1 的超高能量密度,并在 8 A g-1 的高倍率下實現了 10,000 次循環的長壽命。

Jiahao Liu, et al, 2D Mesoporous Zincophilic Sieve for High-Rate Sulfur-Based Aqueous Zinc Batteries, J. Am. Chem. Soc., 2023DOI: 10.1021/jacs.2c13540https://doi.org/10.1021/jacs.2c13540

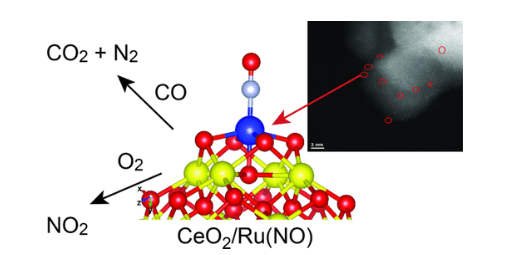

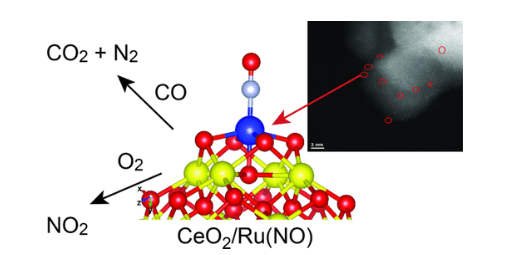

6. JACS:氧化鈰上的單個 Ru(II) 離子作為高活性催化劑用于去除 NO

空氣污染是環境科學和催化領域要解決的主要問題之一。空氣質量惡化與有毒氮氧化物排放直接相關,其中大部分是由汽車尾氣產生的。顯然迫切需要減少發動機的排放,并開發基于更便宜(貴金屬)的具有改進的原子經濟性的用于減少 NOx 的催化材料。近日,太平洋西北國家實驗室Konstantin Khivantsev,Yong Wang,János Szanyi索非亞大學Hristiyan A. Aleksandrov原子捕獲導致催化劑在二氧化鈰的 (100) 面上具有原子分散的 Ru1O5 位點,如光譜學和 DFT 計算所確定的那樣。1)這是一類新型二氧化鈰基材料,其 Ru 特性與已知的 M/二氧化鈰材料截然不同。它們在催化 NO 氧化方面表現出出色的活性,這是一個關鍵步驟,需要在柴油后處理系統中使用大量昂貴的貴金屬。 Ru1/CeO2 在連續循環、升溫和冷卻以及存在水分的情況下是穩定的。2)由于穩定的 Ru-NO 絡合物的形成以及 NOx 在 CeO2 上的高溢出率,Ru1/CeO2 顯示出非常高的 NOx 存儲特性。出色的 NOx 存儲只需要約 0.05 wt% 的 Ru。與 RuO2 納米顆粒相比,Ru1O5 位點在高達 750 °C 的空氣/蒸汽中煅燒期間表現出更高的穩定性。3)研究人員闡明了 Ru(II) 離子在二氧化鈰表面的位置,并使用 DFT 計算和原位 DRIFTS/質譜實驗確定了 NO 儲存和氧化的機制。此外展示了 Ru1/CeO2 在低溫下通過 CO 還原 NO 的優異反應性:僅 0.1-0.5 wt% 的 Ru 就足以實現高活性。4)調制激發原位紅外和 XPS 測量揭示了原子分散的 Ru 二氧化鈰催化劑上 CO 還原 NO 的各個基本步驟,突出了 Ru1/CeO2 的獨特性質及其形成氧空位/Ce+3 位點的傾向,這對NO 減少,即使在低 Ru 負載量下。該研究強調了新型二氧化鈰基單原子催化劑在減少 NO 和 CO 方面的適用性。

Konstantin Khivantsev, et al, Single Ru(II) Ions on Ceria as a Highly Active Catalyst for Abatement of NO J. Am. Chem. Soc., 2023DOI: 10.1021/jacs.2c09873https://doi.org/10.1021/jacs.2c09873

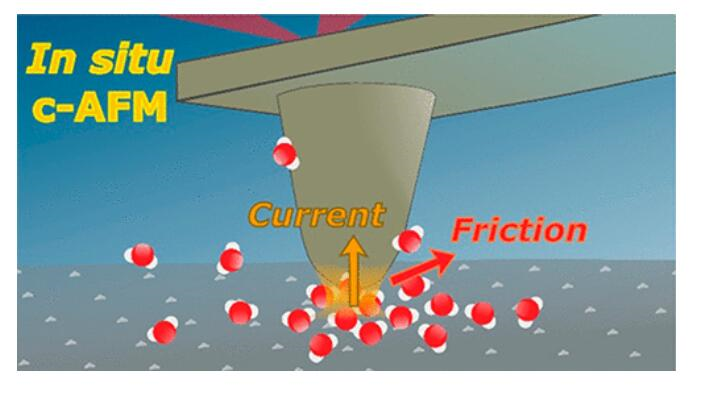

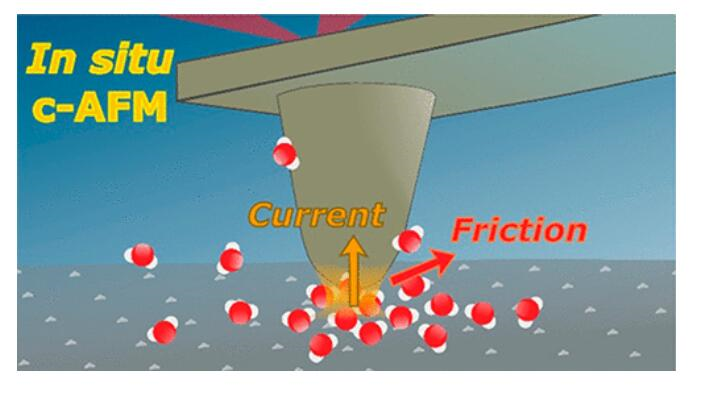

7. JACS: 用原位導電原子力顯微鏡解析電催化劑-電解質界面的納米電子轉移變化

電催化劑的合理創新需要詳細了解固體-電解質界面的空間特性變化。近日,弗里茨·哈伯研究所Christopher S. Kley利用原位導電原子力顯微鏡解析電催化劑-電解質界面的納米電子轉移變化。1) 作者引入原子力顯微鏡(AFM),在原位和納米尺度上同時探測用于CO2電還原的銅-金雙金屬體系的電導率、化學摩擦和形態特性。在空氣、水和碳酸氫鹽電解質中,電流-電壓曲線具有與局部電流對比一致的CuOx電阻島,而摩擦成像顯示了從水到電解質變化時水合層分子順序的定性變化,而多晶Au上的納米級電流對比顯示了電阻晶界和電催化鈍化層區域。2)水中的原位導電AFM成像顯示了低電流的中尺度區域,并揭示了界面電流的減少并伴隨著摩擦力的增加,從而表明了受電解質組成和離子種類影響的界面分子順序變化。該發現提供了關于局部電化學環境和吸附物種如何影響界面電荷轉移過程的見解,并能夠在催化和能量轉換研究中建立原位結構-性質關系。

Martin Munz, et al. Nanoscale Electron Transfer Variations at Electrocatalyst–Electrolyte Interfaces Resolved by in Situ Conductive Atomic Force Microscopy. JACS 2023DOI: 10.1021/jacs.2c12617https://pubs.acs.org/doi/10.1021/jacs.2c12617

8. JACS: 多相銥單原子類分子催化乙烯環氧化

開發高效和簡單的催化劑以揭示乙烯環氧化中的關鍵科學問題一直是化學家的長期目標,而多相分子狀催化劑是理想的,它結合了均相和非均相催化劑的最佳方面。由于其定義明確的原子結構和配位環境,單原子催化劑可以有效地模擬分子催化劑。在此,北京科技大學Xin Chen,清華大學Chen Chen報道了一種乙烯選擇性環氧化的策略,該策略利用包含銥單原子的多相催化劑與類似于配體的反應物分子相互作用,從而產生類分子催化。該催化方案具有接近統一的選擇性 (99%) 以生產增值環氧乙烷。1)研究人員研究了這種銥單原子催化劑提高環氧乙烷選擇性的原因,并將這種提高歸因于具有更高氧化態的銥金屬中心與乙烯或分子氧之間的 π 配位。吸附在銥單原子位點上的分子氧不僅有助于加強銥對乙烯分子的吸附,而且改變其電子結構,使銥能夠將電子提供給乙烯的雙鍵π*軌道。2)這種催化策略促進了五元氧雜金屬環中間體的形成,從而導致對環氧乙烷的極高選擇性。單原子催化劑模型具有顯著的類分子催化作用,可用作抑制所需產物過氧化的有效策略。將均相催化的概念應用到多相催化中將為新型先進催化劑的設計提供新的視角。

Hongling Yang, et al, Heterogeneous Iridium Single-Atom Molecular-like Catalysis for Epoxidation of Ethylene, J. Am. Chem. Soc., 2023DOI: 10.1021/jacs.2c11380https://doi.org/10.1021/jacs.2c11380

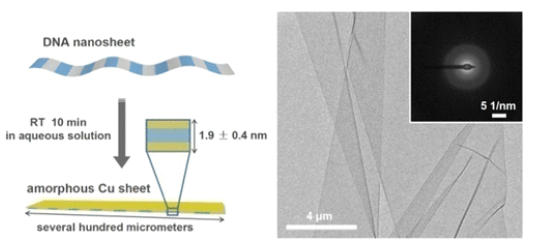

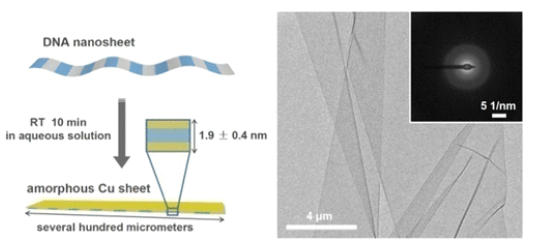

9. JACS:由DNA 支架模板化的超薄非晶銅納米片的微米級制造

二維 (2D) 非晶材料在各種應用中的表現優于其結晶材料,因為它們具有更多的缺陷和反應位點,因此可以表現出獨特的表面化學狀態并提供先進的電子/離子傳輸路徑。然而,由于金屬原子之間的強金屬鍵,以溫和可控的方式制造超薄和大尺寸二維非晶金屬納米材料具有挑戰性。在這里,上海交通大學Xiaoguo Liu報道了一種簡單而快速(10 分鐘)的 DNA 納米片 (DNS) 模板方法,可在室溫下在水溶液中合成厚度為 1.9±0.4 nm 的微米級非晶銅納米片 (CuNSs)。1)通過透射電子顯微鏡 (TEM) 和 X 射線衍射 (XRD) 證明了 DNS/CuNS 的無定形特征。有趣的是,研究發現它們可以在連續電子束照射下轉變為晶體形式。2)值得注意的是,由于導帶 (CB) 和價帶 (VB) 的升高,無定形 DNS/CuNSs 表現出比 dsDNA 模板化的離散 Cu 納米團簇更強的光發射(~62 倍)和光穩定性。這種超薄無定形 DNS/CuNS 在生物傳感、納米器件和光器件的實際應用中具有巨大潛力。

Xiangyuan Ouyang, et al. Micron-Scale Fabrication of Ultrathin Amorphous Copper Nanosheets Templated by DNA Scaffolds, J. Am. Chem. Soc., 2023DOI”DOI: 10.1021/jacs.2c12009https://doi.org/10.1021/jacs.2c12009

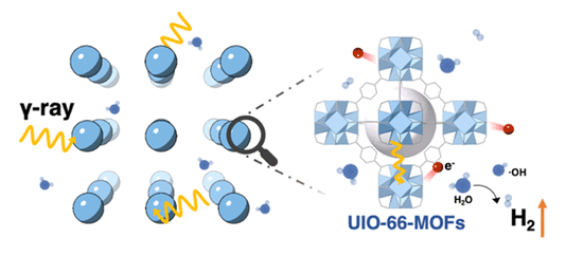

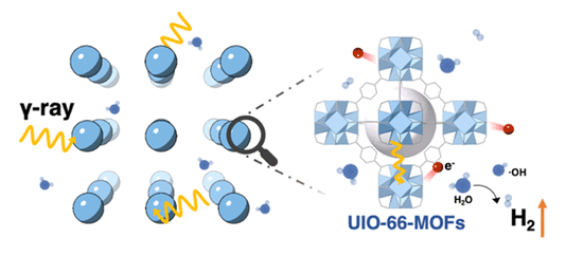

10. JACS:納米金屬?有機骨架敏化輻射分解水

與可再生能源兼容的高能輻射可以直接從水中生產 H2 作為燃料;然而,挑戰在于如何盡可能高效地轉化它,而現有的策略收效甚微。在此,蘇州大學Shuao Wang,Jun Ma報道了一種使用基于 Zr/Hf 的納米級 UiO-66 金屬有機框架作為高效和穩定的輻射增敏劑,用于在 γ 射線照射下純化和天然水分解。1)清除和脈沖輻射分解實驗與蒙特卡羅模擬表明,超小金屬氧簇的 3D 陣列和高孔隙率的結合提供了二次電子和承壓水之間前所未有的有效散射,產生更多的溶劑化電子前體和水的激發態,這是負責提高產氫量的主要物種。2)使用少量(<80 mmol/L)UiO-66-Hf-OH 可實現超過 10% 的 γ 射線氫轉化效率,顯著優于 Zr-/Hf-氧化物納米粒子和現有的輻射分解H2 啟動子。這項工作突出了 MOF 輔助輻射分解水的可行性和優點,并有望成為一種創造綠色氫經濟的有競爭力的方法。

Changjiang Hu, et al, Radiolytic Water Splitting Sensitized by Nanoscale Metal?Organic Frameworks, J. Am. Chem. Soc., 2023DOI: 10.1021/jacs.3c00547https://doi.org/10.1021/jacs.3c00547

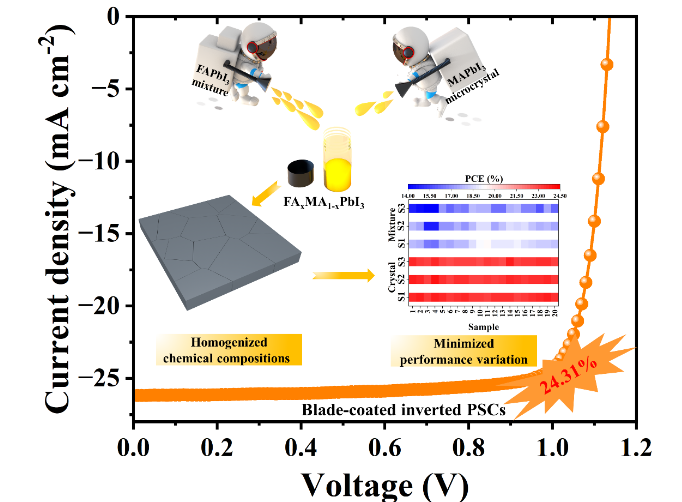

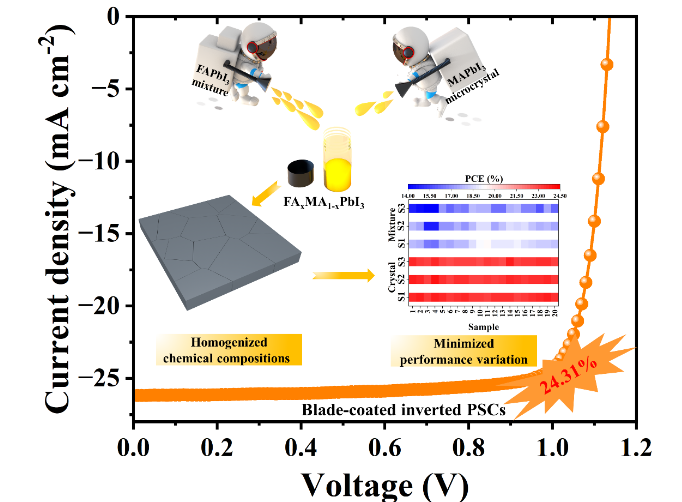

11. Angew:用于太陽能電池的性能變化最小的近化學計量且均勻的鈣鈦礦薄膜

通過合理地將甲脒(FA)和甲基銨(MA)合金化在一起的混合陽離子、小帶隙鈣鈦礦已被廣泛用于刀片涂層鈣鈦礦太陽能電池,并具有令人滿意的效率。嚴峻的挑戰之一在于難以控制混合成分的鈣鈦礦的成核和結晶動力學。在此,中山大學Wu-Qiang Wu開發了一種通過將 FAPbI3 溶液與預合成的 MAPbI3 微晶混合的預播種策略,以巧妙地解耦成核和結晶過程。1)初始化結晶的時間窗口大大延長了 3 倍(即從 5 秒到 20 秒),這使得能夠形成具有指定化學計量比的均勻合金-FAMA 鈣鈦礦薄膜。2)由此產生的刀片式太陽能電池實現了 24.31% 的冠軍效率,同時具有出色的再現性,超過 87% 的設備顯示出高于 23% 的效率。

Wenhuai Feng, et al, Near-Stoichiometric and Homogenized Perovskite Films for Solar Cells with Minimized Performance Variation, Angew. Chem. Int. Ed. 2023, e202300265DOI: 10.1002/anie.202300265https://doi.org/10.1002/anie.202300265

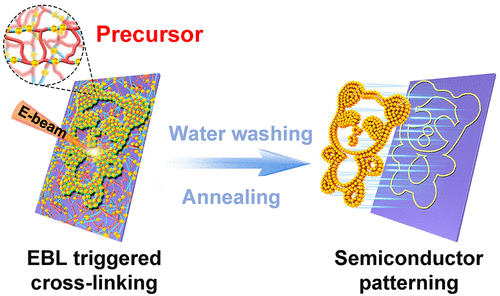

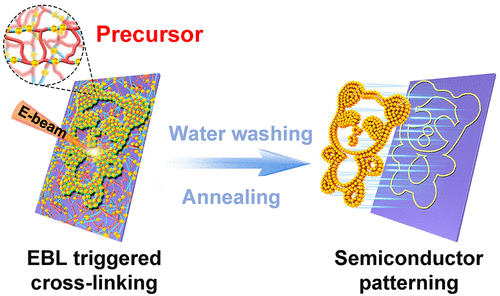

12. ACS Nano:用于片上納米材料的全水無蝕刻電子束光刻

電子束光刻使用加速電子束在電子束敏感抗蝕劑上制作圖案,但需要復雜的干法蝕刻或剝離工藝將圖案轉移到基板或基板上的薄膜上。近日,蘇州大學Rujun Tang,Guifu Zou,南京大學Labao Zhang開發了免蝕刻電子束光刻技術,以在全水工藝中直接寫入各種材料的圖案,從而在硅晶片上實現所需的半導體納米圖案。1)的糖類在電子束作用下與金屬離子配位的聚乙烯亞胺共聚。全水工藝和熱處理產生的納米材料具有令人滿意的電子特性,表明多種片上半導體(例如,金屬氧化物、硫化物和氮化物)可以通過水溶液系統直接印刷在片上。2)作為演示,通過 18 nm 的線寬和 3.94 cm2 V?1 s?1 的遷移率實現氧化鋅圖案。這種無蝕刻電子束光刻策略為微/納米制造和芯片制造提供了一種有效的替代方案。

Xiaohan Wang, et al, ng-Free Electron Beam ithography for On-Chip Nanomaterials, ACS Nano, 2023DOI: 10.1021/acsnano.2c12387https://doi.org/10.1021/acsnano.2c12387