1. Science Advances:氫化氧化陶瓷的超高介電常數

提高代表介電材料電極化率的介電常數一直以來都是實現各種多功能器件的科學突破和技術進步的關鍵。鑒于此,來自韓國蔚山大學Tae Heon Kim等人通過在潮濕環境下的特定處理,證實了缺氧氧化物陶瓷中低頻介電響應的顯著增強。1) 該研究發現,當Ni取代的BaTiO3陶瓷暴露在高濕度下時,通過氫化實現了超高介電常數(在1 Hz下約5.2×106),并且,熱退火可以將介電導通狀態(在處理過的陶瓷中顯示出巨大的極化率)恢復到初始介電截止狀態(在燒結后原始陶瓷中顯示約103的低極化率);2) 此外,通過環境介導的處理和外部刺激的連續應用,這兩種介電狀態之間的轉換使得研究能夠實現氧化物陶瓷介電弛豫特性的可逆控制,從概念上講,這一發現對于高效介電基濕度傳感器的應用具有實際意義。

T.H. Kim, et al. Ultrahigh dielectric permittivity in oxide ceramics by hydrogenation. Sci. Adv., (2023).DOI: 10.1126/sciadv.add8328https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.add8328

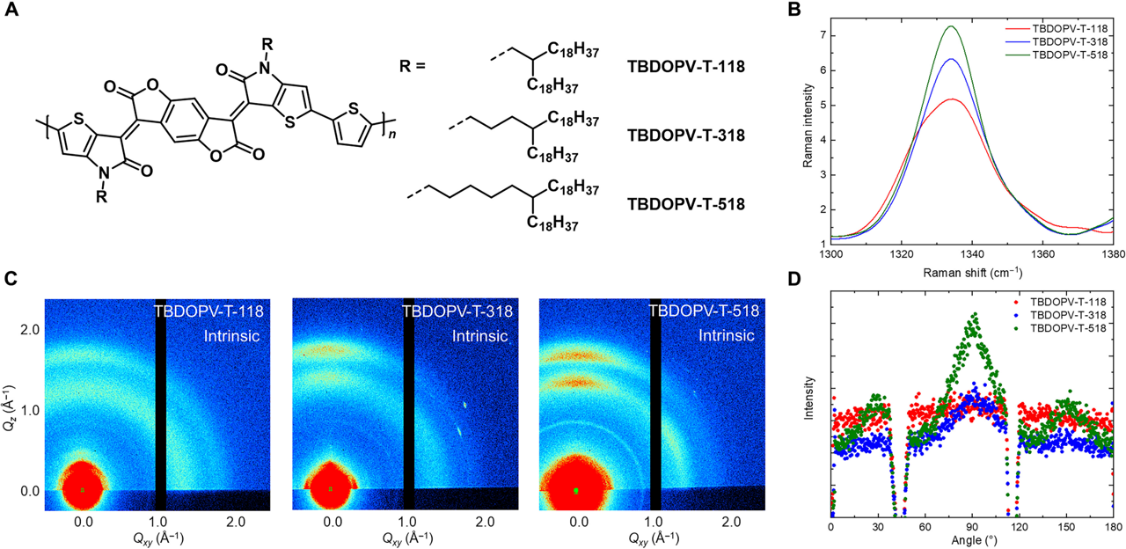

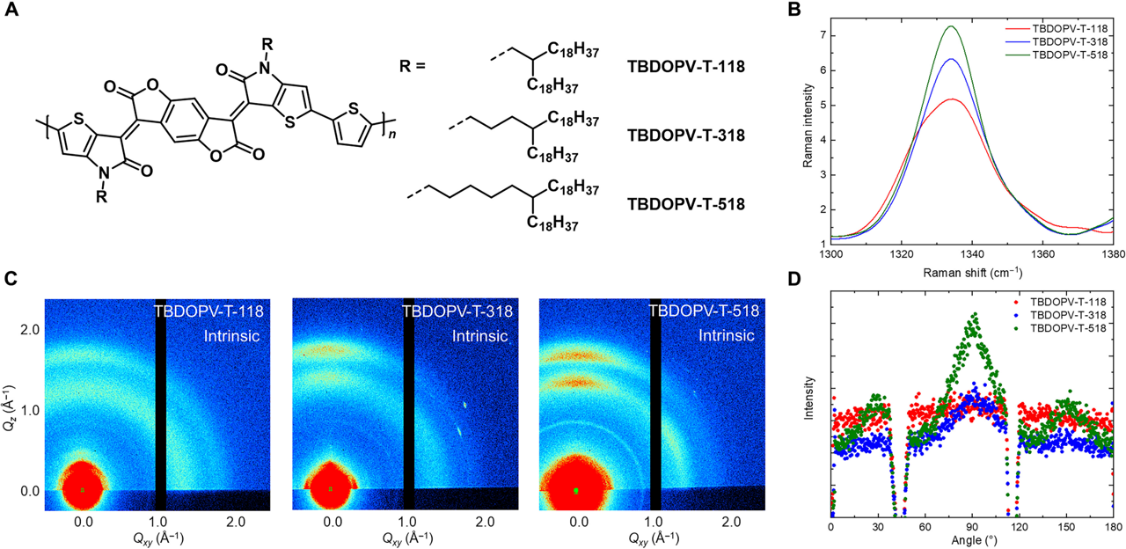

2. Science Advances:在單個共軛聚合物中實現高n型和p型導電率和功率因數

共軛聚合物的電荷傳輸性質通常受到能量無序的限制,最近,有研究報道了幾種具有平面骨架構象和低能量無序的非晶共軛聚合物在場效應晶體管和熱電中的應用。然而,缺乏精細調整這些聚合物的鏈間π-π接觸的策略,這也極大限制了鏈間電荷傳輸的能量無序。鑒于此,來自北京大學化學與分子工程學院的Jian Pei等人證實,通過降低側鏈的結晶速率,并以此方式仔細控制鏈間π-π接觸的程度,在基于噻吩稠合苯并二呋喃二酮寡聚物(對苯二乙烯基)的聚合物中可以實現優異的導電性和熱電性能。1) 該研究發現,在用不同摻雜劑摻雜的單個聚合物中,n型(p型)電導率超過100 S·cm?1(400 S·cm?2),功率因數超過200 μW·m?1·K?2(100 μW·m-1·K?2);2) 此外,該研究還進一步展示了第一臺柔性單聚合物熱電發電機的最先進的功率輸出,其功率輸出高達404 nW。

J. Pei, et al. High n-type and p-type conductivities and power factors achieved in a single conjugated polymer. Sci. Adv., (2023).DOI: 10.1126/sciadv.adf3495https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.adf3495

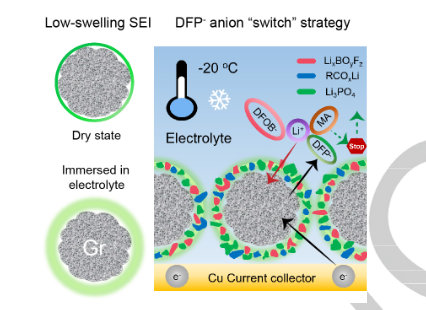

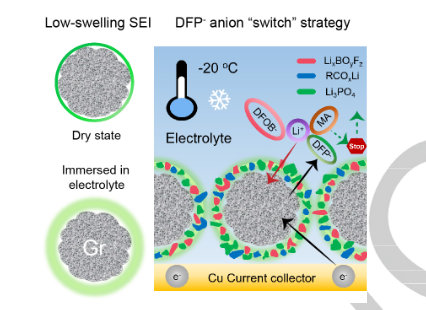

3. Angew:使用用于低溫鋰離子電池的無機陰離子開關減輕固體電解質界面的膨脹

在克服低溫電池操作的Li+去溶劑化障礙方面,基于羧酸鹽溶劑的弱溶劑化電解質已顯示出前景。近日,中科院化學研究所郭玉國研究員,辛森研究員,哈工大Jia-Yan Liang發現在 WSE 中使用富含有機陰離子的 PSS,衍生的 SEI 顯示出對陰離子和溶劑分子的高親和力,并呈現高度膨脹狀態,導致持續的寄生電解質還原和嚴重的溶劑共嵌入到 Gr 晶格中在低溫下。為了應對上述挑戰,提出了一種簡便的策略,通過在 WSE 中引入競爭性無機二氟磷酸鹽陰離子 (DFP-) 開關來調節低溫 SEI 形成化學。1)DFP-的加入并沒有改變電解質的弱溶劑化特性,但DFP-與Li+的結合能高于有機陰離子(如DFOB-),因此它進入PSS并部分取代DFOB-。這樣,DFP-陰離子優先參與SEI的形成,產生富含Li3PO4的SEI,具有良好的電子阻擋能力和低溶脹率。2)優化后的 SEI 有效地抑制了負極-電解質界面處的寄生電解質還原和溶劑共嵌入,有助于穩定的低溫儲鋰化學。基于 LiDFP、LiDFOB 和 MA 組合的優化 WSE 可實現鋰離子全電池的穩定循環,將 LiNi0.8Co0.1Mn0.1O2 (NCM811) 陰極與 Gr、Gr/SiOx復合材料甚至純SiOx陽極配對,溫度低于零溫度(-20 °C),保證高能鋰離子電池具有良好的環境適應性。

Jia-Yan Liang, et al, Mitigating Swelling of the Solid Electrolyte Interphase using an Inorganic Anion Switch for Low-temperature Lithium-ion Batteries, Angew. Chem. Int. Ed. 2023, e202300384DOI: 10.1002/anie.202300384https://doi.org/10.1002/anie.202300384

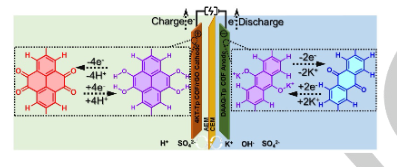

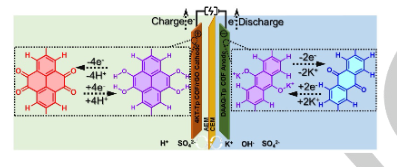

4. Angew:雜化酸堿全共價有機骨架電池

共價有機框架(COF)由于其可調節的多孔結構和豐富的內置功能圖案,最近被認為是用于各種電池的有前途的電極材料。仍然有很大的機會進一步利用它們的優點來開發先進的COF基電池。近日,天津大學Long Chen,中科院福建物構所溫珍海研究員通過將芘-4,5,9,10-四酮(4KT)基COFs還原氧化石墨烯(4KT-Tp COF/rGO)混合負極與蒽醌(AQ)基COF (DAAQ-Tp COF)正極耦合,提出了概念驗證的混合酸/堿全COFs電池1)研究人員建立了液流電池型膜電極電池的設計,其中將制備好的 COF 正極和負極壓實在重疊的陰離子交換膜 (AEM) 和陽離子交換膜 (CEM) 的表面上,與傳統的兩室或三室混合電池相比,它可能是一個更集成的裝置,并且具有比傳統液流電池更高的電化學反應動力學。2)混合酸/堿全COFs 電池在 1.0 A g?1時可在 ~2 V 的寬電壓窗口內釋放 92.97 mAh g?1的放電容量,能量密度為 74.2 Wh kg?1。這種電池在 300 次循環操作中也表現出有吸引力的循環穩定性。

Yunpeng Xu, et al, Hybrid Acid/alkali All Covalent Organic Frameworks Battery, Angew. Chem. Int. Ed. 2023, e202215584DOI: 10.1002/anie.202215584https://doi.org/10.1002/anie.202215584

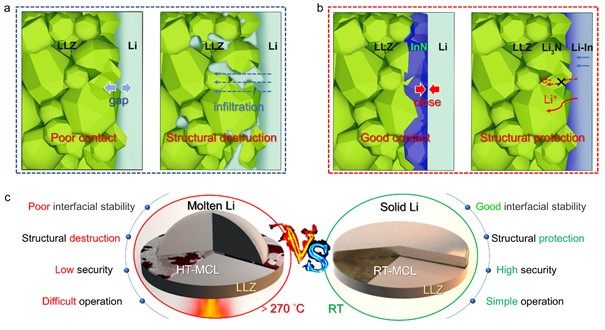

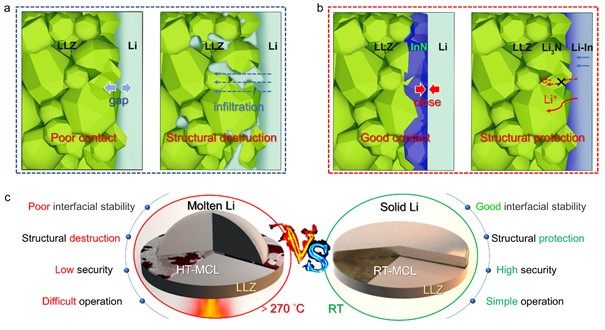

5. AM:溫和條件下冷粘接構建均勻穩定導電層以穩定固態電解質/Li界面

石榴石型Li6.4La3Zr1.4Ta0.6O12 (LLZ)電解質具有高離子電導率,因此十分有希望應用于高性能固態電池。然而,界面問題阻礙了其實際應用。近日,北京理工大學陳人杰課題組通在室溫下通過原位冷粘接過程在LLZ/Li界面引入了一種Li3N和Li-In合金組成的混合導電層(RT-MCL)。1)作者發現此RT-MCL可有效抑制副反應并保護LLZ的晶體結構,同時促進Li的均勻沉積并抑制鋰枝晶的生長;2)使用此固態電解質的鋰對稱電池的臨界電流密度可提高至1.8 mA cm-2,在0.5 mA cm-2下可穩定循環2000 h;3)這種冷粘接處理可減少使用成本和潛在的安全問題。

Yi Chen, et al, Constructing uniform and stable mixed conductive layer to stabilize the solid-state electrolyte/Li interface by cold bonding at mild conditions,Adv. Mater., 2023.DOI: 10.1002/adma.202212096https://doi.org/10.1002/adma.202212096

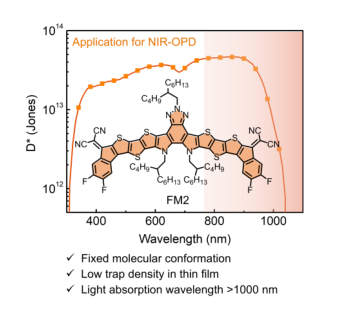

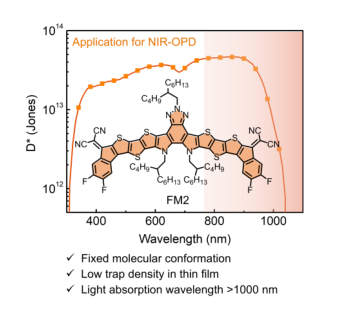

6. AM:具有1000nm光響應的n型全稠環分子用于高靈敏度近紅外光電探測器

大多數全稠環 π 共軛分子具有寬或中等帶隙,并在可見光范圍內顯示光響應。在這項工作中,中科院長春應化所Jun Liu,Junhui Miao報道了一種全稠環 n 型分子,它具有 1.22 eV 的超小光學帶隙和強近紅外 (NIR) 吸收,起始吸收波長為 1013 nm。1)該分子由14個芳環組成,具有電子供體-受體(D-A)特性。它表現出出色的 n 型特性,具有 ?5.48 eV/?3.95 eV 的低位 HOMO/LUMO 能級和 7.0 × 10?4 cm2 V?1 s?1的高電子遷移率。最重要的是,由于固定的分子構象,因此其薄膜具有5.55×1016 cm-3的低陷阱密度,因此構象紊亂程度較低。2)因此,基于該化合物的有機光電探測器 (OPD) 在 0 V 時表現出非常低的暗電流密度 (Jd),為 2.01 × 10?10 A cm?2。該器件顯示出散粒噪聲限制的比探測率 (Dsh*) 在 400–1000 nm 波長區域超過 1013 Jones,在 880 nm 的峰值特異性檢測率為 4.65 × 1013 Jones。這種性能是自供電 NIR OPD 報告中最好的性能之一。

Yingze Zhang, et al, An n-type All-Fused-Ring Molecule with Photoresponse to 1000 nm for Highly Sensitive Near Infrared Photodetector, Adv . Mater. 2023DOI: 10.1002/adma.202211714https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/adma.202211714

7. AM:用于高性能倒置鈣鈦礦太陽能電池的多功能混合界面層

制約倒置鈣鈦礦太陽電池(PSCs)性能和穩定性的挑戰仍然存在,尤其是鹵化鉛鈣鈦礦與電荷提取金屬氧化層之間的不穩定界面。近日,浙江大學Chang-Zhi Li報道了一種簡單但可擴展的界面策略,以促進高性能倒置 PSC 和放大模塊的組裝。1)含有自組裝三苯胺和共軛聚芳胺的雜化界面層同時提高了空穴選擇性界面的化學穩定性、電荷提取和能級排列,同時促進了鈣鈦礦結晶。因此,相應的反向 PSC 和模塊分別實現了 24.5% 和 20.7%(孔徑面積為 19.4 cm2)的顯著功率轉換效率 (PCE)。在 1200 小時的一個太陽等效光照下,PSC 保持其初始效率的 80% 以上。2)該策略對具有各種帶隙的鈣鈦礦也有效,證明 1.76-eV 帶隙 PSC 的最高 PCE 為 19.6%。總的來說,這項工作為獲得最先進的倒置 PSC 和模塊提供了一種簡單但可擴展的界面策略。

Benfang Niu, et al, Multifunctional Hybrid Interfacial Layers for High-Performance Inverted Perovskite Solar Cells, Adv. Mater. 2023DOI: 10.1002/adma.202212258https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/adma.202212258

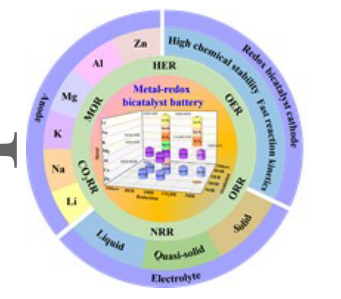

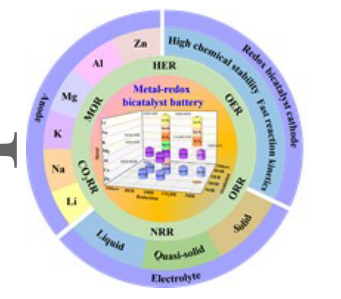

8. AM:用于儲能和化學生產的金屬-氧化還原雙催化劑電池

基于氧化還原電催化反應的新型電化學能量轉換和存儲裝置在可再生能源方面具有巨大潛力,可以最大限度地利用能源并平衡環境問題。典型的裝置是金屬-氧化還原雙催化劑電池,陰極是氧化還原雙功能催化劑(簡稱氧化還原雙催化劑),以氣體、固體、液體為活性反應物,陽極是金屬,在充電/放電過程中由陰極電催化反應驅動,其促進能源儲存和化工生產。在該系統中,可以對金屬陽極、氧化還原-雙催化劑陰極、電解質和氧化還原電化學反應進行修改和調整,以實現最佳的能量轉化和利用。因此,對電化學系統的深入理解有利于設計新的設備以滿足各種應用的需求,包括能量存儲和轉換。近日,中科院福建物構所Yaobing Wang闡明了可充電/可逆金屬-氧化還原雙催化劑電池的基本原理和設計原則,以及每個部分如何影響能量轉換和化學生產中的設備。1)作者總結了電催化還原/氧化反應,報告的系統依賴于氧化還原反應和相應的氧化還原雙催化劑。2)最后,給出了用于高效能源利用和化學生產的關鍵挑戰和可能的新型金屬氧化還原雙催化劑電池的前景。

Shichen Yan, et al, Metal-Redox Bicatalyst Batteries for Energy Storage and Chemical Production, Adv. Mater. 2023DOI: 10.1002/adma.202212078https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/adma.202212078

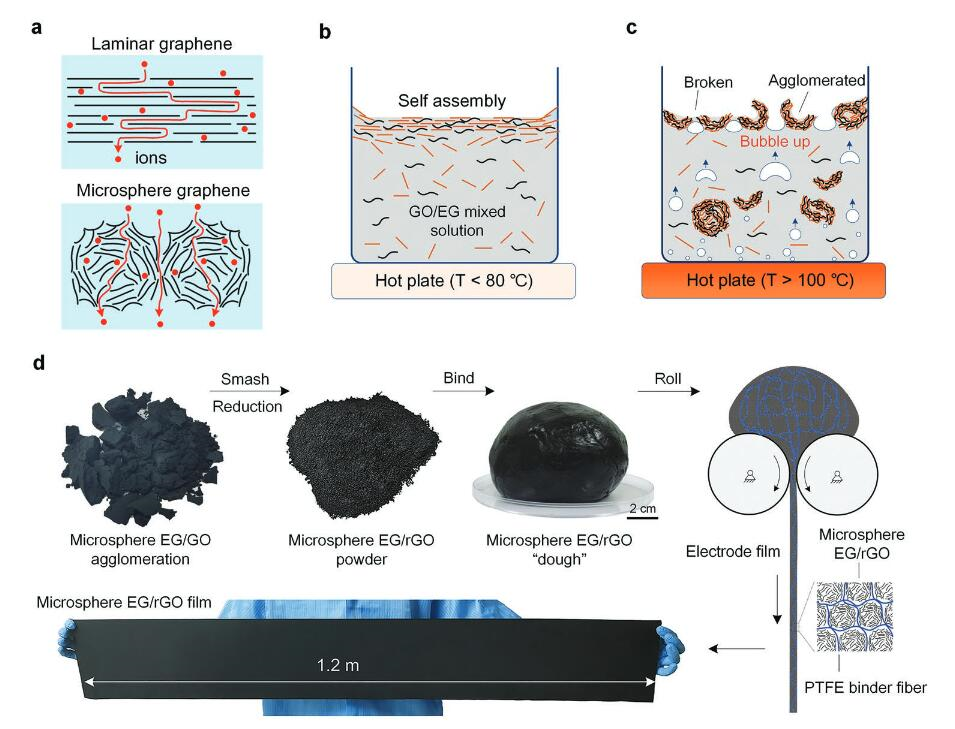

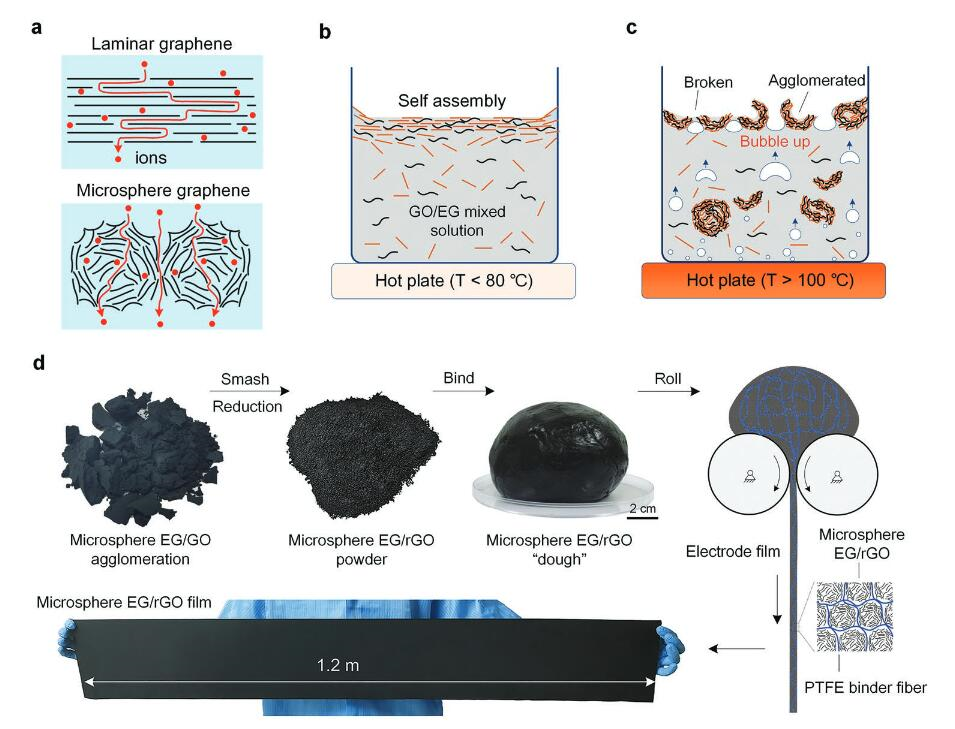

9. AEM: 用于工程電容儲能的發泡誘導石墨烯微球

將石墨烯材料的優點轉化為實用超級電容器器件對于促進電容儲能至關重要,但由于制造高性能石墨烯電極膜的可擴展性有限,因此使其極具挑戰性。近日,西安交通大學邵金友報道了于工程電容儲能的發泡誘導石墨烯微球。1) 作者報道了一種制造石墨烯微球膜的方法,該方法通過在充分加熱的溶液中混合氧化石墨烯和剝離石墨烯的自組裝頂層氣泡誘導形成石墨烯微球,該微球具有致密、隨機分布的石墨烯薄片,并且薄膜具有高堆積密度(0.92 g cm?3)和離子導電性,從而在離子液體中實現高達1000 A g?1的超高充電/放電電流密度。而面積質量負載為10 mg cm?2的堆疊電池具有83.4 Wh L?1的優異能量密度,這優于最先進的碳基超級電容器,其接近鉛酸電池。2)作者通過開發的卷對卷工藝,在半分鐘內制作出米級薄膜,證明了這些薄膜在超級電容器工業制造中的巨大潛力。此外,薄膜電極填充有離子凝膠電解質,可組裝成具有持久柔性和多個可選輸出的全固態柔性器件,使這些超級電容器可以為柔性電子器件供電。

Xiangming Li, et al. Bubble Up Induced Graphene Microspheres for Engineering Capacitive Energy Storage Adv. Energy Mater. 2023DOI: 10.1002/aenm.202203761https://doi.org/10.1002/aenm.202203761

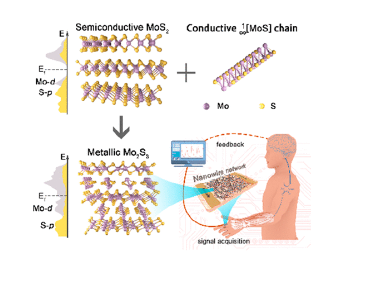

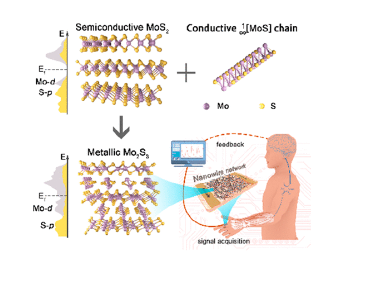

10. ACS Nano:用于高靈敏度透氣壓阻電子皮膚的超薄Mo2S3納米線網絡

柔性壓電傳感電子皮膚(e-skins)因其在實時人體健康監測、人機交互和軟仿生機器人感知中的應用而引起了廣泛關注。然而,同時具有高靈敏度、生物親和性和良好滲透性的壓電傳感電子皮膚的制造具有挑戰性。近日,中科院上硅所Dayong Ren,黃富強研究員報道了通過將一維導電∞1[Mo2+S]鏈插入二維半導體MoS2層并通過熔鹽輔助反應合成的金屬Mo2S3納米線。1)制造的 Mo2S3 納米線具有高電導率 (4.9×104 S m-1) 和高縱橫比 (~200)。它們被制成超薄的 Mo2S3 納米線網絡(~500 nm),具有輕質負載能力(2.01 μg·mm-2)和通過簡單的界面自組裝獲得令人滿意的滲透性。2)這種超薄納米線網絡在硅膠薄膜的保護下表現出 5.65 kPa-1 的檢測靈敏度和出色的靜態響應極限 (0.08 Pa (ΔR/R0 > 0.3%))。3)當它作為壓電傳感電子皮膚直接轉移到柔軟的人體皮膚上時,這種納米線網絡表現出出色的耐磨性和傳感性能,可用于人體生理監測和動態手勢識別。

Chendong Zhao, et al, Ultrathin Mo2S3 Nanowire Network for High-Sensitivity Breathable Piezoresistive Electronic Skins, ACS Nano, 2023DOI: 10.1021/acsnano.2c11564https://doi.org/10.1021/acsnano.2c11564

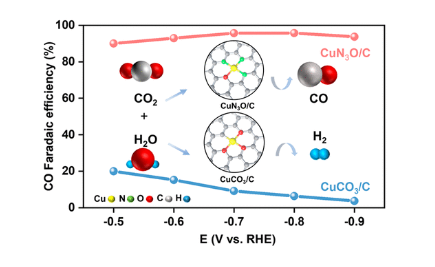

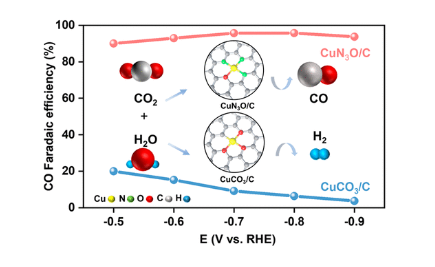

11. ACS Nano:調制銅單原子的不對稱原子界面以實現高效的CO2電還原

Cu 單原子催化劑 (Cu SAC) 被認為是用于高效電催化CO2還原反應 (ECRR) 的有前途的催化劑。然而,關于具有不對稱原子界面的 Cu SACs 獲得 CO 的報道很少。在此,清華大學Chen Chen,北京理工大學Di Zhao,Jiatao Zhang合理設計了兩種具有不同不對稱原子界面的 Cu SAC,以探索它們的催化性能。1)CuN3O/C 催化劑具有高 ECRR 選擇性,在 -0.5 至 -0.9 V 的寬電位窗口內具有高FECO值(特別是在 -0.8 V 時為 96%),而CuCO3/C對CO的選擇性較差,在?0.5V時,最大FECO值僅為20.0%。此外,CuN3O/C表現出較高的周轉頻率(TOF),在?0.9 V時,最高可達2782.6 h?1,遠高于CuCO3/C的最大4.8 h-1。2)密度泛函理論 (DFT) 結果表明,在 CO 脫附的決速步驟中,CuN3O 位點需要比 CuCO3 更低的吉布斯自由能,從而導致 CuN3O/C 在 ECRR-to-CO 過程中具有出色的性能。這項工作提供了一種有效的策略,通過調整配位原子來調節 SAC 的不對稱原子界面,從而提高 ECRR 的選擇性和活性。

Pengyu Song, et al, Modulating the Asymmetric Atomic Interface of Copper Single Atoms for Efficient CO2 Electroreduction, ACS Nano, 2023DOI: 10.1021/acsnano.2c10701https://doi.org/10.1021/acsnano.2c10701

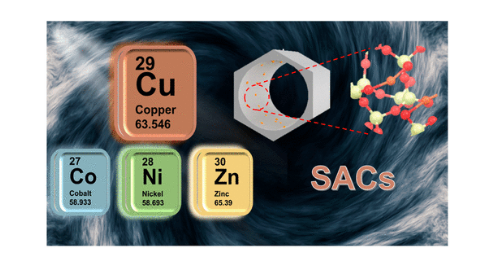

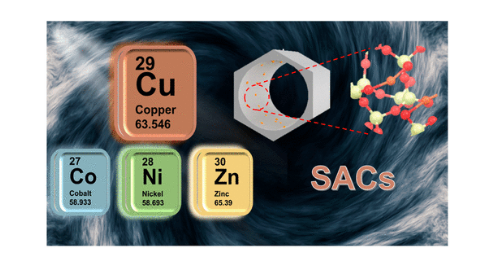

12. ACS Nano:利用固有受限空間構建的過渡金屬單原子

由于金屬位點的原子利用率最大化,單原子催化劑 (SAC) 對多種反應表現出顯著增強的活性,而它們的簡便、通用和大規模制備仍然是一個明顯的挑戰。在這里,南京工業大學Lin-Bing Sun 報道了一種通過使用模板占據的介孔二氧化硅 SBA-15 (TOS) 中模板和二氧化硅壁之間固有的受限空間來制備 SAC 的簡便策略。1)通過研磨可以很容易地將不同的過渡金屬前體引入密閉空間,并且在隨后的煅燒過程中,單個原子以 M?O?Si(M = Cu、Co、Ni 和 Zn)的形式構建。2)除了通用性之外,本策略易于放大,可以通過球磨在一鍋中合成 10 g SAC。進一步,將Cu SAC應用于環氧氯丙烷的CO2環加成反應,活性明顯高于非密閉空間制備的對應物和各種報道的含Cu催化劑。

Meng-Xuan Gu, et al, Transition Metal Single Atoms Constructed by Using Inherent Confined Space, ACS Nano, 2023DOI: 10.1021/acsnano.2c12817https://doi.org/10.1021/acsnano.2c12817