強大的脊椎動物有一種非凡的能力,可以無疤痕地愈合并再生失去的附屬物,即使在成年階段(大部分已經失去了附屬物的能力)。相比之下,哺乳動物會衰老或器官再生。然而,鹿角為研究哺乳動物的自發再生提供了一個獨特的模型,因為鹿角的再生與哺乳動物長骨發育相似,并且在臨床上具有相關性。每年早春,從鹿蒂中鑄出堅硬的鹿角,然后從位于鹿蒂殘肢的鹿角骨膜中再生鹿角骨和軟骨。在春末夏初,鹿角生長并鈣化的時間約為3 ~ 4個月,生長速率為2.75 cm/day,礦物沉積速率為3.2 mm/day,在大中型哺乳動物中最高。在夏末,鹿角失去了天鵝絨的皮膚覆蓋,留下的死骨頭準備在發情期戰斗。鹿角在第二年春天脫落,然后新一輪的再生開始。鹿角再生的研究主要集中在鹿角再生過程的組織學和形態學方面。先前的研究發現了一些與鹿角快速生長相關的正向選擇基因、調控元件和高表達基因,但鹿角再生過程中涉及的詳細細胞和分子機制尚不清楚。

為了解決這一基本問題,作者開始使用單細胞轉錄組測序(scRNA-seq)詳細研究鹿角組織在整個再生周期中的細胞組成和基因表達動態,然后使用體內和體外實驗來評估關鍵干細胞群體的效力和功能。

鹿角的年度再生為研究哺乳動物器官再生提供了有價值的模型。西北工業大學邱強教授/王文教授、長春理工大學李春義教授、第四軍醫大學第一附屬醫院黃景輝教授和吉林農業大學李志鵬教授共同描述了鹿角再生的單細胞圖譜。最早階段的鹿角啟動細胞是表達配對相關同源盒子1基因的間充質細胞(PRRX1+間充質細胞)。作者還鑒定了一個由PRRX1+間充質細胞發育而來的“鹿角母細胞祖細胞”(ABPCs)群體,并指導鹿角再生過程。跨物種比較在幾種哺乳動物胚細胞中發現了ABPCs。ABPCs在體內和體外均表現出較強的自我更新能力,并能生成骨軟骨譜系細胞。最后,作者觀察到鹿角生長中心在生長高峰階段的細胞和基因表達在空間上結構良好,揭示了鹿角快速伸長的細胞機制。

鹿角再生的單細胞轉錄組圖譜

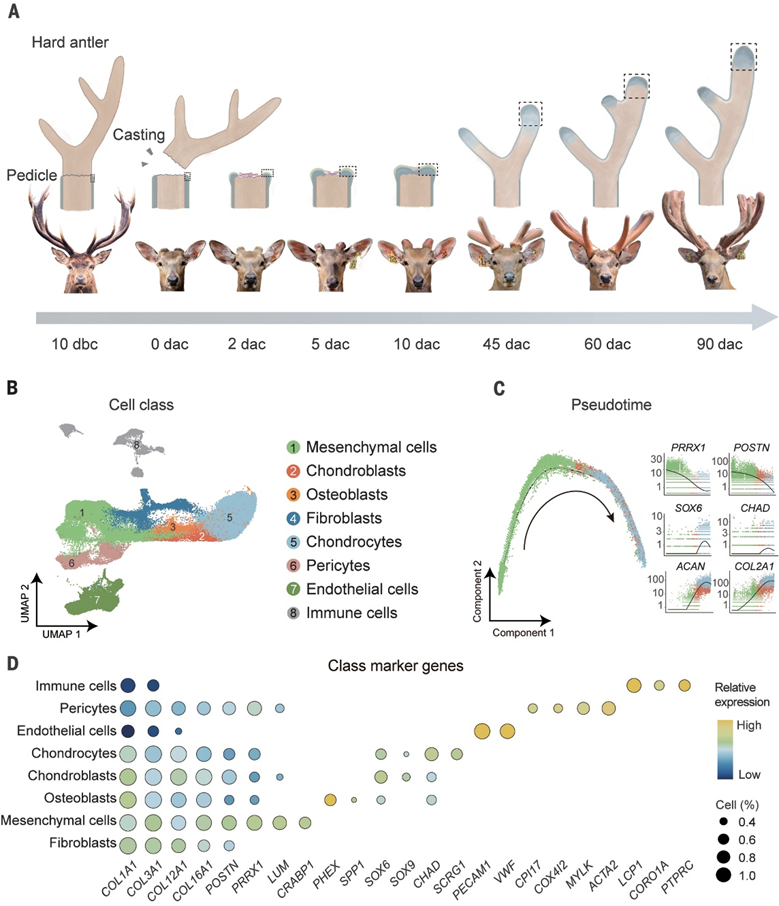

在鹿角的再生過程中,軟骨和骨骼每年都以快速的速度完全再生。為了全面評估鹿角再生過程中發生的基因轉錄動態和細胞類型變化,作者在鹿角再生過程的各個階段(脫落前10天,脫落后0、2、5、10、45、60和90天)對梅花鹿(Cervus nippon)鹿角應用scRNA-seq(圖1A)。作者總共分析了74,730個覆蓋鹿角再生關鍵階段的細胞(圖1B)。將所有樣本中的細胞匯總并進行可視化,以便將細胞分配到8個假定的細胞群中(圖1B)。這些群體(括號中的相關標記)是PRRX1+間充質細胞(PMCSs;PRRX1, POSTN和LUM), SOX9+軟骨母細胞(SOX9和SOX6), PHEX+成骨細胞(PHEX),COL3A1+成纖維細胞(COL3A1和COL12A1), CHAD+軟骨細胞(CHAD, SCRG1), ACTA2+周細胞(ACTA2和MYLK), PECAM1+內皮細胞(PECAM1和VWF),和PTPRC+免疫細胞(PTPRC和LCP1)(圖1D)。接下來,作者探索了細胞亞型之間的譜系關系(圖1C)。再生軌跡以PMCs、成軟骨細胞和軟骨細胞為主,總體趨勢是由PMCs逐步轉變為成軟骨細胞和軟骨細胞(圖1C)。與此同時,PMCs中高表達的基因(如POSTN和PRRX1)逐漸下調,而成軟骨細胞(如SOX6)和軟骨細胞(如CHAD、ACAN和COL2A1)的特征基因在終末分化時上調(圖1C)。脫落前10天和脫落后0天的樣品具有高度相似的細胞組成,在脫落前10天骨膜中已經存在PMCs,這表明PMCs永久存在于鹿角生成組織中,而不是通過去分化形成的。這與在蠑螈肢體再生中觀察到的過程形成了鮮明的對比,在這個過程中,PRRX1+細胞群首先經歷去分化形成祖細胞,隨后再分化形成PRRX1+細胞群。重建的再生軌跡表明鹿角再生的年度周期是基于PMCs的,這與哺乳動物器官再生是基于干細胞的過程的概念一致。

圖1鹿角再生的完整發育細胞圖譜

鹿角再生過程中的細胞群動態

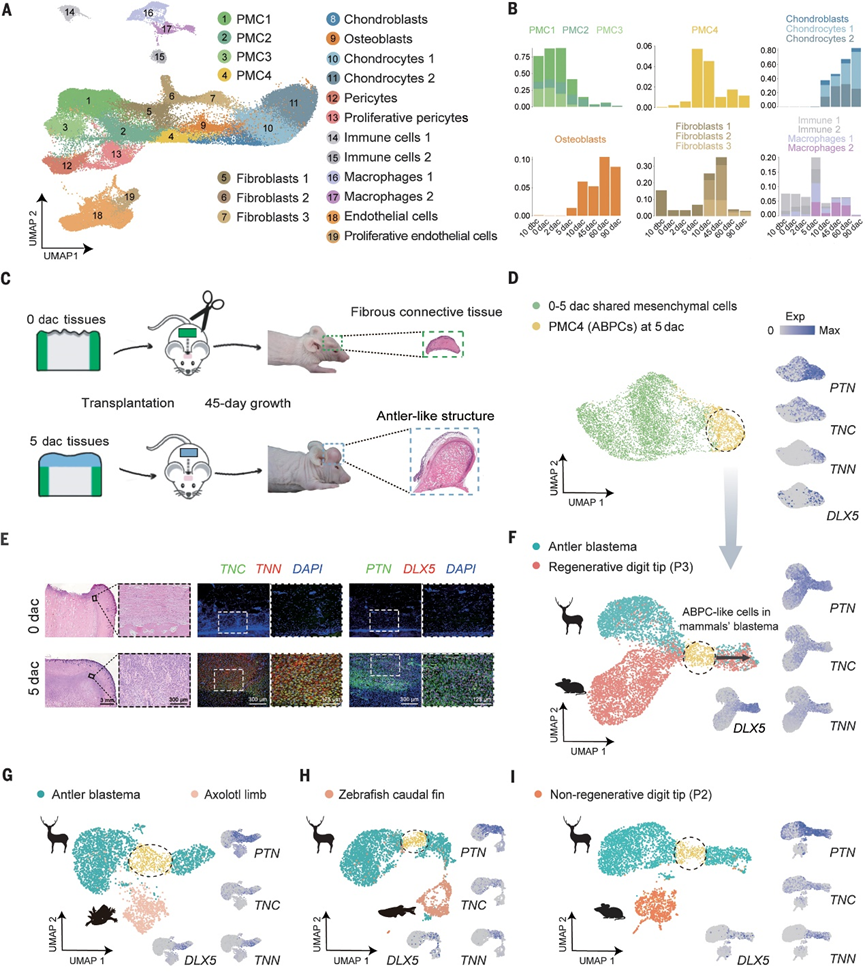

為了詳細分析骨軟骨再生過程,作者對標注的細胞類型進行了亞分類分析(圖2A)。如上所述,脫落前10天(預再生)和脫落后0天蒂骨膜中,PMCs數量豐富,是主要的骨膜細胞群(圖2B),似乎是鹿角骨軟骨再生的關鍵細胞。因此,作者分析了PMCs的細胞組成,發現了三種亞型:骨膜基質細胞(SFRP2+細胞群;PMC1),骨膜間充質祖細胞(PMF1+細胞群;PMC2)和趨化骨膜細胞(CXCL14+細胞群;PMC3)(圖2A)。

除了脫落前10天和脫落后0天檢測到的三種間充質亞型外,脫落后5天還觀察到另一種類型的PMCs (標記為PMC4,表達TNN)以及少量的軟骨細胞(圖2B),表明細胞異質性增加,脫落后5天開始軟骨細胞分化。由于PMCs在脫落后0天和5天都很豐富(圖2B),作者比較了這兩點的細胞團在裸鼠體內異位生成鹿角的能力。與脫落后0天的細胞團生成纖維結締組織相反,脫落后5天的細胞團在移植后45天成功分化為鹿角樣結構(含軟骨和骨)(圖2C),證實了其異位鹿角生成能力。作者在將細胞團置于tdTOMATO(紅色熒光蛋白)標記的裸鼠頭部后5天進一步將細胞團移植。PMC4細胞在脫落后5天高表達多個支持再生的基因,包括PTN、TNC、TNN和DLX5,這些基因主要與軟骨發生和肢體發育相關(圖2D和E)。作者進一步描述了PMC4細胞群的起源。由于PMC1、PMC2和PMC3出現在更早的時間點(脫落前10天和脫落后0天),而PMC4(脫落后5天),作者首先比較了PMC4與其他PMCSs的轉錄組相似性。

作者還觀察到巨噬細胞(CD86)在脫落后5天增加,這是哺乳動物和兩棲動物傷口愈合或非形態再生所必需的(圖2B)。這表明免疫系統在鹿角再生中也起著重要作用,類似于其在兩棲動物附肢再生中的作用。脫落后5天的細胞群達到囊胚的定義。這是一種細胞團,通過遷移和增殖,在損傷平面上短暫形成,并被賦予器官再生所需的形態發生信息。由于PMC4被確定為鹿角再生的關鍵細胞群,作者將這些細胞稱為“鹿角母細胞祖細胞”(ABPCs)。盡管不同物種的胚細胞組成差異很大,但PRRX1+細胞是物種中最豐富的細胞類型。作者在小鼠指尖(P3)胚細胞中鑒定了一種特定的PRRX1+細胞亞型,其基因表達譜與ABPCs相似,但與不可再生的指尖(中指骨,P2)、蠑螈肢體和斑馬魚尾鰭胚細胞的基因表達譜不同(圖2,F至I;無花果。)。這些發現表明,哺乳動物中可能存在一種細胞群,這種細胞群對哺乳動物的附屬物再生至關重要。作者觀察到脫落后10天細胞群的異質性比早期時間點更大,ABPCs(4.53%)、成軟骨細胞(6.75%)、軟骨細胞(30.78%)和成骨細胞(8.16%)的比例較大(圖2B)。作者還觀察到軟骨生成基因如SOX6、ACAN和CHAD的表達增加,表明軟骨在脫落后10天迅速發育。在脫落后45、60、90天,軟骨細胞和成骨細胞的比例進一步增加(圖2B)。

在這個階段,作者主要關注鹿角再生中的骨再生過程。然而,鹿角的再生也需要其他細胞類型的增殖,如軟骨的細胞外基質。同時,作者確定了三種成纖維細胞簇,分別為成纖維細胞1、成纖維細胞2和成纖維細胞3(圖2A)。在鹿角再生過程中,作者發現再生前(脫落前10天)骨膜中已經存在成纖維細胞1和PMC2(圖2B)。成纖維細胞2和成纖維細胞3在脫落后10天開始出現,在再生中期(脫落后10 ~ 45天)維持較高水平,在鹿角骨化期(脫落后60 ~ 90天)大幅下降(圖2B)。

圖2 鹿角再生的細胞動態圖譜及關鍵再生祖細胞的鑒定

脫落后5天ABPCs的表型和功能特征

脫落后5天囊胚中的ABPCs在鹿角再生中起著至關重要的作用。作者分離出ABPCs進行進一步的表型和功能表征(圖3A)。作者鑒定出ABPCs中富集的一簇基因。兩種細胞表面標記物(CX43+和FGFR2+)在ABPCs中高表達且差異表達(圖3B)。隨后,流式細胞術對CX43+FGFR2+ ABPCs進行功能分析(圖3B)。CX43+FGFR2+細胞形成的菌落可以克隆擴增并連續傳代,產生二級和三級菌落,保持免疫表型,表明其具有自我更新能力。此外,與CX43+FGFR2?、CX43?FGFR2+和CX43?FGFR2?細胞相比,這些細胞具有更高的集落形成效率,并產生更大的集落(圖3、C和D)。接下來,作者對克隆培養進行體外分化試驗。CX43+FGFR2+細胞表現出很強的成骨和軟骨分化能力,但不具有成脂分化能力(圖3E)。這與骨髓基質細胞(BMSCs)的三齡分化顯著不同,骨髓基質細胞是目前在骨再生醫學中應用最廣泛的干細胞。此外,在相同條件下,CX43+FGFR2+細胞表現出比BMSCs更強的成骨分化能力,表現為成骨標志物(RUNX2和SP7)和成軟骨標志物(SOX9和COL2A1)表達量較高,而成脂肪標志物(ADIPOQ和PPARG)表達量不高(圖3F)。因此,鹿茸CX43+FGFR2+細胞保持自我更新能力,具有很強的骨軟骨分化潛能,突出了它們在基于細胞的骨和軟骨再生治療中的潛在應用價值。為了進一步評估CX43 +FGFR2+細胞的體內分化潛力,作者將細胞培養物移植到免疫缺陷小鼠的腎囊中(圖3G)。移植后8周,CX43+FGFR2+細胞顯示出較強的骨軟骨分化能力(圖3H)。與骨髓間充質干細胞相比,它們形成的新軟骨和骨的面積明顯更大(圖3I)。此外,再生的軟骨和骨來自綠色熒光標記的CX43+FGFR2+細胞(圖3H)。

此外,再生的軟骨和骨來自綠色熒光標記的CX43+FGFR2+細胞(圖3H)。為了進一步評估CX43+FGFR2+細胞在再生醫學和骨重塑中的潛在治療價值,以骨髓間充質干細胞為對照,應用CX43+FGFR2+細胞修復家兔股骨髁缺損。8周后,BMSCs和CX43+FGFR2+細胞都用新形成的骨填充空腔,但CX43+FGFR2+細胞產生了更多的新骨小梁(圖3、J和K)。因此,CX43+FGFR2+細胞在體內具有很強的促進骨形成的能力,具有促進骨再生的細胞治療潛力(例如,用于骨或軟骨損傷、骨不連骨折和骨質疏松癥)。與其他干細胞類型相比,CX43+FGFR2+細胞具有優越的增殖和骨軟骨分化能力以及體外擴增能力。然而,作者強調,在臨床中使用鹿CX43+FGFR2+細胞的許多擔憂仍有待在未來的研究中解決,包括其詳細的分子調控機制和使用中的安全隱患,以及倫理和法律問題。

圖3 ABPCs (CX43+FGFR2+細胞)的表型和功能特征

鹿角快速生長過程中的空間細胞和遺傳異質性

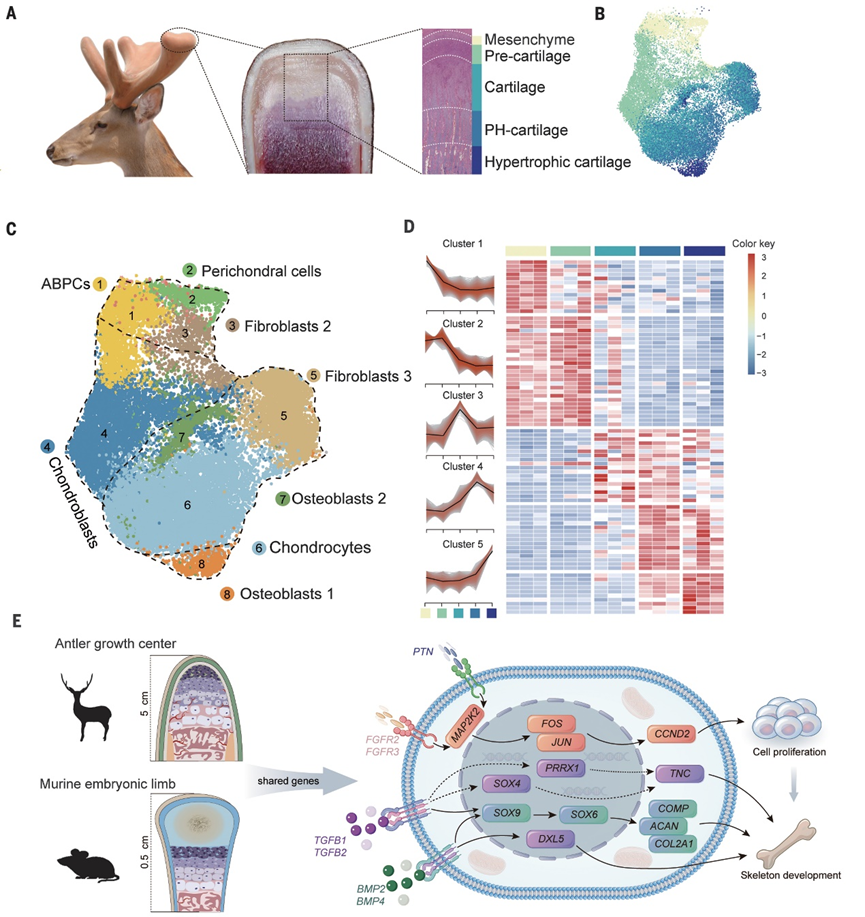

鹿角的骨骼生長速度是所有動物中最高的。鹿角生長過程在空間上組織良好,在鹿角尖端形成了一個鹿角生長中心(AGC) (圖4A)。AGC成為鹿角快速伸長的主要生長中心,在組織學上再現了胚胎長骨的生長中心。為了在細胞和基因表達水平上表征其空間異質性,作者在脫落后60天對AGC組織層進行了scRNA-seq和體RNA-seq分析,這段時間大約是梅花鹿鹿角生長最快的時間點(圖4A)。單細胞映射符合組織學空間位置分布(圖4B)。鹿尖最末端的間充質層主要由內骨體細胞(29.68%)和ABPCs (49.96%)組成(圖4、B和C),說明脫落后5天形成的ABPCs作為鹿角生長的干細胞池持續存在于鹿尖。不穩定層以成軟骨細胞(51.90%)為主,成軟骨細胞是軟骨發生的關鍵細胞,而ABPCs的比例較小(20.52%)(圖4B和C)。軟骨和增厚前軟骨(PH軟骨)層以軟骨細胞為主(61.47%)(圖4B和C)。增生性軟骨層主要由成骨細胞組成(63.87%)(圖4B和C),這與組織學發現的增生性軟骨正在被海綿骨所取代。組織學證實了AGC中細胞組成的空間異質性。間充質層高表達基因參與細胞增殖(如IGF1、IGFBP2和IGFBP4)和干細胞維持(如SFRP1和SFRP2)(圖4D)。這是意料之中的,因為鹿角細胞的快速增殖不僅需要刺激細胞的快速增殖,還需要維持ABPCs的干性和控制細胞周期的因素。在不穩定層中特異性高表達的基因(例如WNT10B、WNT10A和WNT6)與Wnt通路相關(圖4D),表明該信號通路可能參與干細胞向軟骨形成的早期分化。軟骨層和PH軟骨層中高表達的基因與軟骨發育(如SOX6和SOX9)和細胞外基質組織(如COL2A1)有關(圖4D)。肥厚軟骨層中高表達的基因與軟骨細胞礦化有關(如MMP9和MMP12)(圖4D)。

鹿的AGCs的組織學類似于哺乳動物發育長骨的生長板,這表明它們可能具有相似的生長機制。為了驗證這一假設,作者重新分析了小鼠胚胎肢體的scRNA-seq圖譜,并將其與AGCs進行了比較。作者發現他們共享151個高表達基因,主要與細胞外基質組織、骨骼系統發育、軟骨發育和細胞增殖相關。絲裂原活化蛋白激酶(MAPK)信號通路的幾個核心基因(FGFR2、FGFR3、MAP2K2、FOS和JUN)、骨形態發生蛋白(BMP)信號通路(BMP2和BMP4)和轉化生長因子- b (TGFb)信號通路(TGFB1和TGFB2)在AGCs和小鼠新生生長板中均高表達。ABPCs的標記基因(PRRX1、TNC、DLX5、PTN和SOX4)在小鼠肢體快速發育過程中也被鑒定出來,這表明這些基因在哺乳動物骨骼快速發育中具有潛在作用(圖4E)。此外,作者在AGC中檢測到多個血管生成相關基因(VAV3、ANGPTL2、MYH9和ACTG1),很可能與鹿角中高度血管化的軟骨有關。這是鹿角生長的一個顯著特征,它與小鼠和人類組織中的無血管軟骨形成有很大不同,并滿足快速生長的鹿角組織的高代謝需求。

圖4 鹿角快速生長的空間細胞和遺傳異質性

小結

作者建立了鹿角再生的時空細胞圖譜,為哺乳動物器官再生提供了有用的遺傳和組織學資源。作者的研究結果表明鹿角再生與基于干細胞的再生過程是一致的。作者提供的證據表明,在鹿角再生過程中存在一種類似于兩棲動物肢體再生的胚基結構,這表明胚基是脊椎動物組織再生中保守的生物學特征。作者進一步在鹿角胚細胞中鑒定出一種再生祖細胞,即ABPCs,具有令人印象深刻的自我更新、成骨-軟骨分化和骨組織修復能力。這為理解鹿角再生提供了細胞基礎,并擴展了已知哺乳動物干細胞系統的目錄。跨物種比較表明,類似于ABPCs的細胞類型存在于小鼠再生趾尖(P3)中,但不存在于小鼠非再生趾尖(P2)、蠑螈肢體或斑馬魚尾鰭中。這表明,哺乳動物附件器官中僅有的兩個已知再生能力案例存在相對保守的細胞和分子機制。作者的體外和體內實驗結果表明鹿ABPCs可能在臨床骨修復中有應用價值。除此之外,通過激活關鍵特征基因將正常的人間充質細胞或其他細胞誘導成ABPCs樣細胞可能被用于骨骼損傷或肢體再生的再生醫學。

參考文獻:

Qin T, Zhang G, Zheng Y, et al. A population of stem cells with strong regenerative potential discovered in deer antlers. Science. 2023;379: 840-847.

https://www.science.org/doi/10.1126/science.add0488