特別說明:本文由學研匯技術 中心原創撰寫,旨在分享相關科研知識。因學識有限,難免有所疏漏和錯誤,請讀者批判性閱讀,也懇請大方之家批評指正。研究背景

自首次表面合成以來,原子級精確石墨烯納米帶(GNRs)因其與拓撲相關的物理特性在納米科學和技術領域引起了極大的興趣。事實上,它們特定的邊緣構象具有特殊的電子狀態,從而導致非常規輸運或磁性。此外,它們的光學性質對于實現穩健可控的原子級薄光電子器件具有很大的應用前景。事實上,GNRs將石墨烯的許多優異特性與電子帶隙結合在一起,這對于許多應用是必要的,如發光器件。

關鍵問題

盡管理論研究詳細討論了如何通過寬度、長度和邊緣形狀的原子尺度變化來有利地控制GNRs的光學性質,但關于GNRs激子特性的實驗報道很少,尤其是關于表面生長GNRs熒光的實驗報道。2、原子精確的GNRs的本征發射性質探究受限于發光猝滅由于這些GNRs的合成是直接在金屬表面進行的,從而導致發光猝滅,因此原子精確的GNRs的本征發射性質仍然是一個幾乎沒有被探索的領域。

新思路

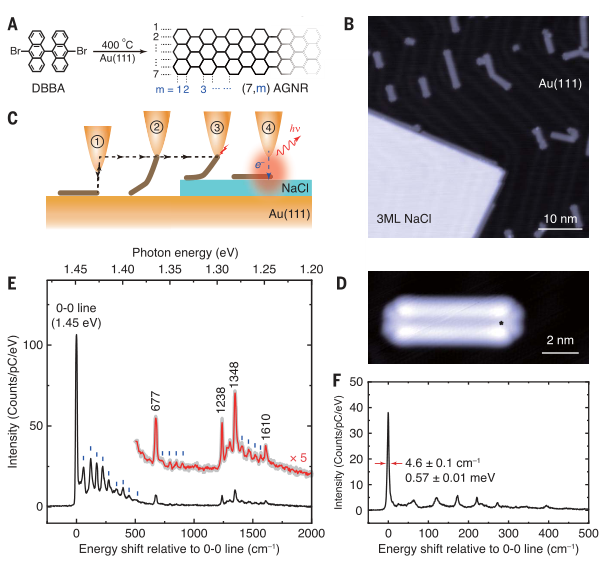

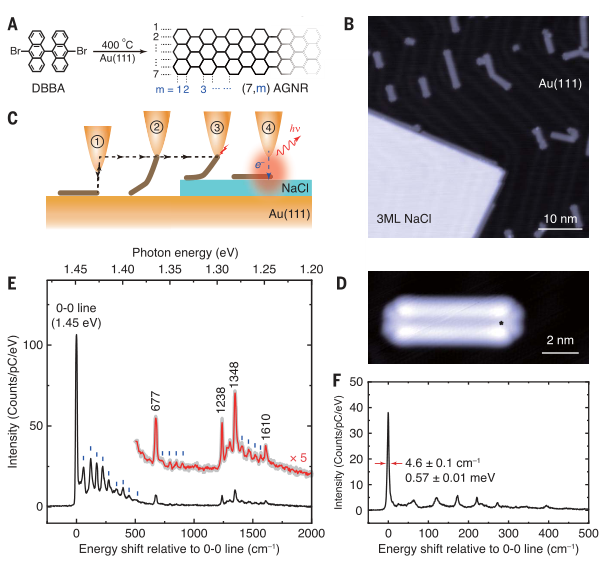

有鑒于此,法國斯特拉斯堡大學Song Jiang等人用原子尺度的空間分辨率探測了金屬表面合成的GNRs的激子發射。采用基于掃描隧道顯微鏡(STM)的方法將GNRs轉移到部分絕緣表面以防止條帶的發光猝滅。STM誘導的熒光光譜揭示了局域暗激子的發射,這些暗激子與GNRs的拓撲端態相關。觀察到低頻振動發射梳狀結構,并將其歸因于局限于有限框內的縱向聲模。該研究為研究石墨烯納米結構中激子、振子和拓撲結構之間的相互作用提供了一條途徑。

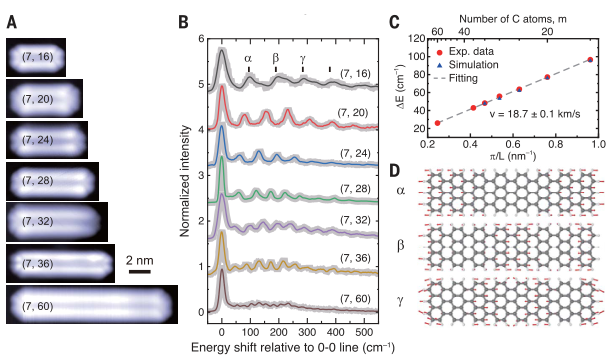

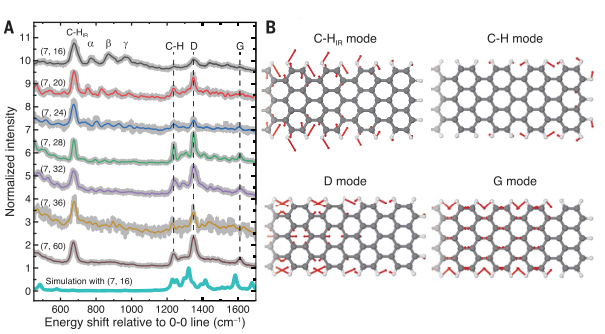

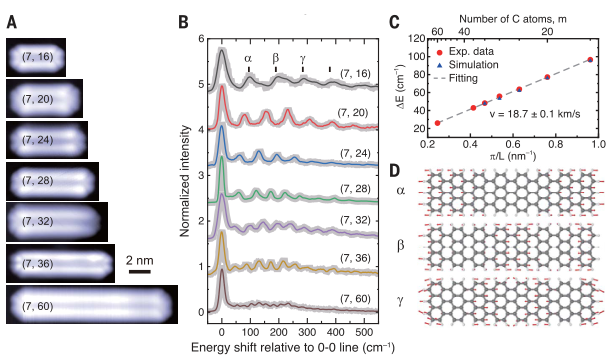

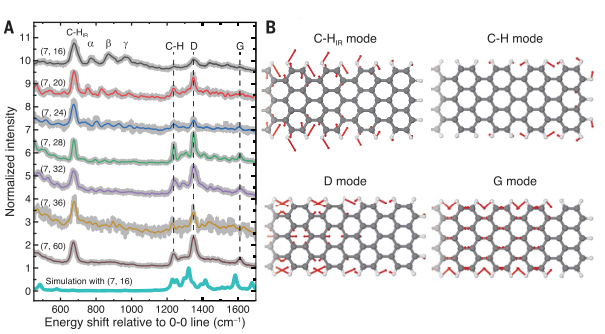

作者將7個原子寬和m個原子長的AGNRs使用STM的尖端轉移到NaCl簇上,展示了STM尖端的STML光譜,證明了解耦過程的成功。作者通過實驗表明拓撲端態在熒光過程中起著突出的作用,通過TDDFT計算以闡明末端狀態的作用,并提出了一個基于GNR狀態的多體表示的模型,闡明了GNR的熒光機制。作者研究了由GNRs中聲學模式限制,揭示了在GNRs和石墨烯中模式的線性色散,證實了電子峰分配,反映了激發態相對于基態幾何的末端局域變形。作者討論了高能(>500 cm?1)電子峰的長度依賴性,表明最強烈的峰不隨色帶長度而移動,而692 cm?1處的峰處于的正態模式,具有奇對稱性,促進了局域激子和更高位置的離域激子之間的非絕熱耦合。作者基于STM針尖將單個7原子寬的扶手椅邊緣GNRs (7-AGNRs )從Au (111)表面的裸露部分轉移到鄰近的薄絕緣NaCl層以防止條帶的發光猝滅。2、實現了與金屬電極接觸的單個GNRs的熒光特性的研究作者研究了與金屬電極接觸的單個GNRs的熒光特性,數據揭示了一條尖銳的發射線,其能量低于無限長條帶預期的激子發射,可追溯到暗激子,涉及位于GNRs末端的拓撲態。作者以亞納米級精度測量單個GNRs的發光特性。從10,10 '-二溴-9,9'-雙氰基(DBBA)前驅體在Au(111)表面上形成7個原子寬和m個原子長的AGNRs [(7,m)AGNRs],然后蒸發NaCl,從而在Au(111)上形成三層單層厚的NaCl片。然后使用STM的尖端將吸附在金表面的(7,m)AGNR轉移到NaCl簇上。作者展示了STM尖端的STML光譜,該光譜顯示了強烈而復雜的信號,由直接吸附在Au(111)上的帶所不存在的激子性質的尖銳線條組成,證明了解耦過程的成功。為了識別STML譜圖的0-0線的原點,作者展示了一系列沿去耦(7,24)AGNR主軸記錄的STML光譜。在GNR末端處記錄的微分電導譜揭示了(7、24)AGNR中心處記錄的譜中沒有的拓撲性質的局域態。光學和電子(dI/dV)信號的相似空間依賴性(即在GNR末端強,在中間弱)表明末端狀態參與熒光過程。為了證實這一假設,研究了一個解耦帶的STML性質,表明拓撲端態在熒光過程中起著突出的作用。作者對左邊緣“飽和”的(7,16)AGNR進行了隨時間變化的TDDFT計算以闡明末端狀態的作用,結果表明激發局限在能帶的不飽和端。暗態的振子強度可以通過與限制在尖端的皮腔等離子體激元的有效耦合而被激活。基于計算和實驗觀察,作者提出了一個基于GNR狀態的多體表示的模型,闡明了GNR的熒光機制。作者研究了由[(7,16)AGNR]到[(7;60)AGNR] DBBA單元,在低能(<500 cm?1)時,一系列的電子峰表現出不同的行為,隨著色帶長度的增加,連續峰間的能量分離逐漸減小。這些行為反映了作為可控長度一維盒子的GNRs中聲學模式(縱向聲學模式(LAMs))的限制。作者報告了高階模態,并監測其色散作為GNR長度的函數,揭示了在GNRs和石墨烯中模式的線性色散,證實了電子峰分配,并允許表示(7,16)AGNR的前三個LAMs。結果表明激子限制甚至強于氣相TDDFT計算的預期,這可能也反映了針尖的存在。整體涌現的圖像是發射極強烈局域在GNRs的拓撲末端,Franck-Condon耦合到帶狀結構的離域聲學模式。光譜振動模式反映了激發態相對于基態幾何的末端局域變形。圖 長度增加的(7,m)AGNRs激子與縱向聲模式的耦合作者討論了高能(>500 cm?1)電子峰的長度依賴性,該光譜部分是被探測材料的特征,通常被稱為指紋區。與低能峰相反,這里最強烈的峰不隨色帶長度而移動。在GNRs的情況下,石墨烯中的二階D模變成了一階D模,這解釋了它在STML光譜中的高強度。不同長度條帶的閉殼DFT計算一致地揭示了在692 cm?1處的正態模式,該模式呈現一個單一的反脈,具有奇對稱性。因此,認為這種振動模式促進了局域激子和更高位置的離域激子之間的非絕熱耦合,這解釋了位于GNR中部頂部的尖端的677 cm?1峰值的強度不消失的原因。

展望

總之,原子分辨熒光測量結果顯示,位于(7,m)AGNRs拓撲末端的長壽命暗激子發出了尖銳的發射。GNR中拓撲局域中心的優勢在于,光子源的數量和位置可以通過對GNR短邊和長邊的化學工程來定制,從而為調諧源間耦合和控制經典和量子發射特性提供了有效的途徑。(7,m)AGNRs的每個拓撲端態都有一個未配對電子,因此是自旋極化的,從而為結合電子、磁和光子自由度的量子方案提供了有機納米級解決方案。這些GNRs也可以被視為理想的原子控制平臺,以原子尺度的空間精度,識別激子-聲子耦合對量子單位(去)相干性的作用。GNR的兩端可以被特定選擇的發色團功能化,以確定離域聲子模式是否會影響發色團偶極子之間的相干耦合。SONG JIANG, et al. Topologically localized excitons in single graphene nanoribbons. Science, 2023, 379(6636): 1049-1054.DOI:10.1126/science.abq6948https://www.science.org/doi/10.1126/science.abq6948