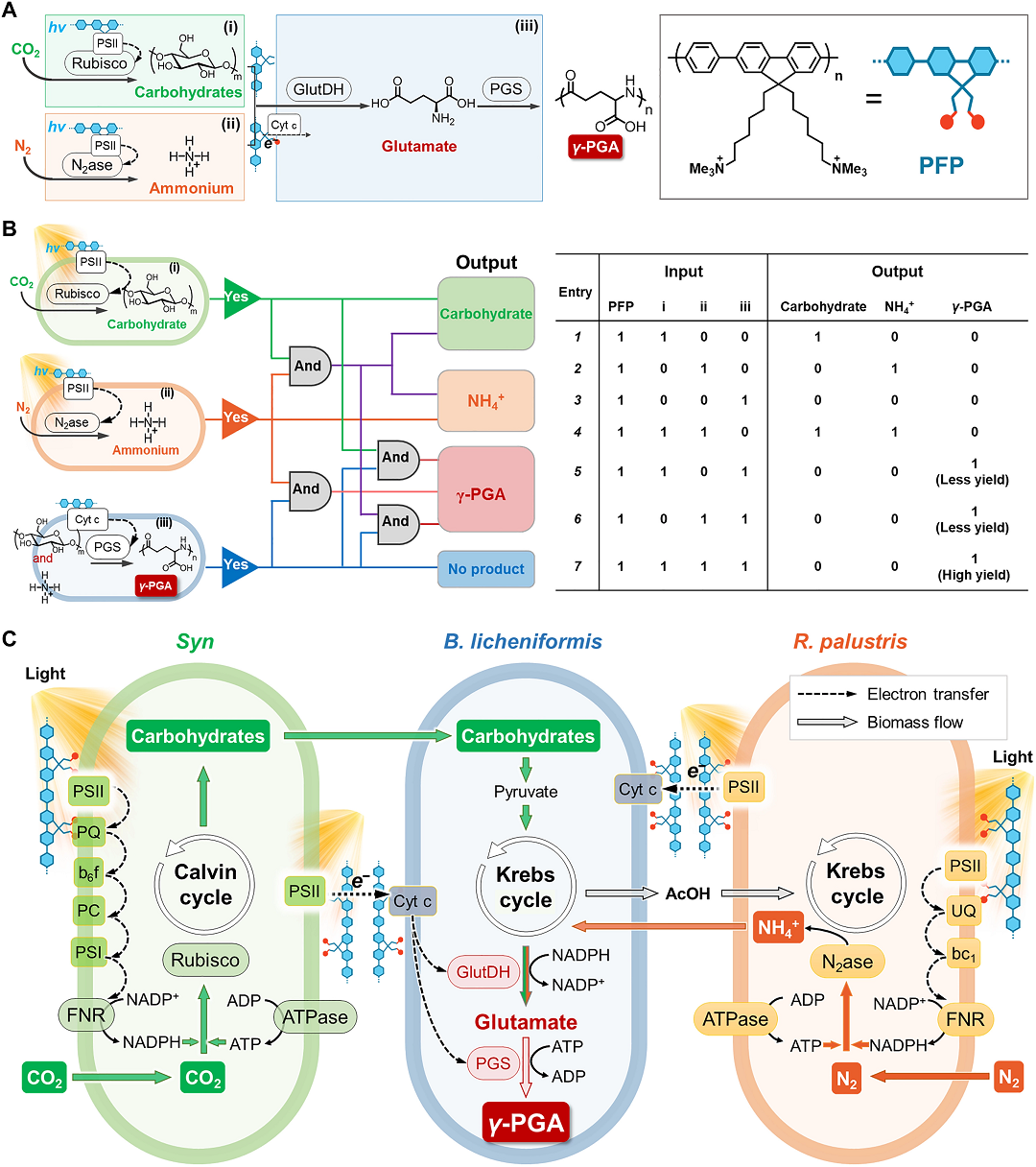

1. Science Advances:人工共生體光催化CO2和N2合成肽

發展突破自然合成局限的人工共生體(artificial symbiont)能夠為農業、醫療、環境等領域帶來創新變革。有鑒于此,中科院化學所王樹、白昊天等報道設計了一種太陽能驅動的多有機共生體,使用集胞藻(Synechocystis sp.)進行CO2轉化,通過光合細菌(Rhodopseudomonas palustris)固氮,生物多肽合成模塊Bacillus licheniformis,導電的芴-苯基共聚物轉移電子。通過模塊化的設計方式實現光催化將CO2和N2合成γ-聚谷氨酸。1)由于人工構筑直接的底物轉移和電子轉移路徑,因此細胞內的ATP和NADPH分別增強了69 %和30 %,生成γ-聚谷氨酸提高104 %。這種人工體系能夠用于合成市售抗體bacitracin A。2)本文研究結果改善了CO2和N2合成多肽的選擇性和產率,而且有助于發展新型光合成體系。

Wen Yu, et al, Solar-powered multi-organism symbiont mimic system for beyond natural synthesis of polypeptides from CO2 and N2, Science Advance 2023, 9 (11),DOI: 10.1126/sciadv.adf6772https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.adf6772

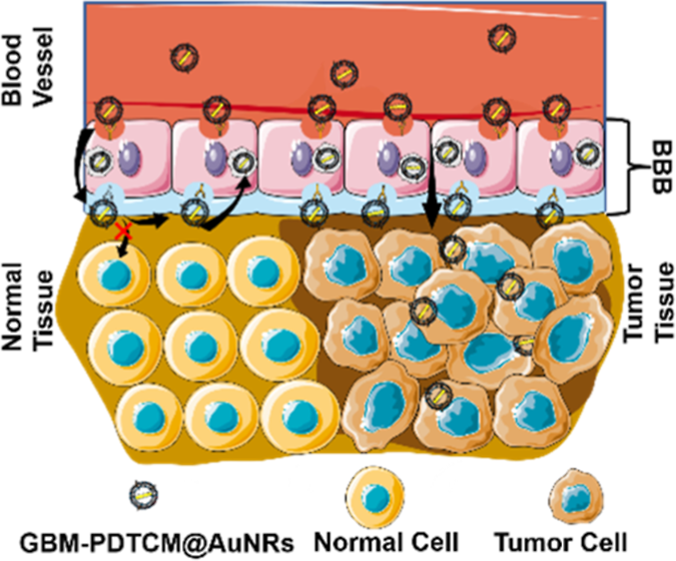

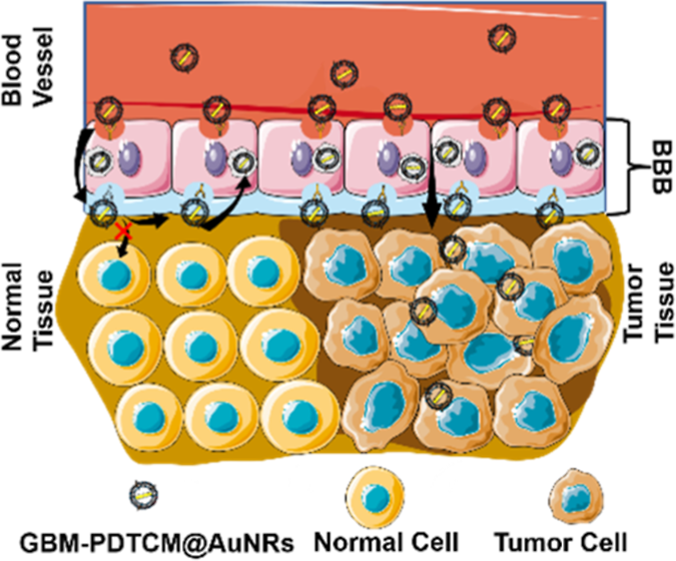

2. JACS:利用同型膜增強對BBB的穿越和對膠質母細胞瘤的靶向以用于精準手術切除和光熱治療

如何穿越血腦屏障(BBB)是惡性膠質瘤(GBM)治療面臨的一項關鍵難題。同型靶向是實現BBB穿越的有效策略之一。南京師范大學戴志暉教授、王兆寅副教授和南京醫科大學尤永平教授利用GBM患者源性的腫瘤細胞膜(GBM-PDTCM)包裹金納米棒(AuNRs),構建了GBM-PDTCM@AuNRs納米平臺。1)基于GBM-PDTCM與腦細胞膜的高度同源性,GBM-PDTCM@AuNRs可實現高效的BBB穿越和選擇性的GBM靶向。同時,由于功能化修飾了拉曼報告器和親脂性熒光團,因此GBM-PDTCM@AuNRs能夠在GBM病灶處產生熒光和拉曼信號。在雙重信號的指導下,實驗可在15 min內對幾乎所有腫瘤進行精確地手術切除,進而極大地改善對晚期GBM的手術治療。2)在原位異種移植小鼠腫瘤模型中,研究者通過靜脈注射GBM-PDTCM@AuNRs的方式進行了腫瘤光熱治療。該治療能夠使小鼠的中位生存時間增加一倍,有效改善對早期GBM的非手術治療效果。綜上所述,得益于同型膜增強的BBB穿越和GBM靶向,GBM-PDTCM@AuNRs能夠以不同的方式治療全期GBM,從而為腦腫瘤的治療提供了新的思路。

Hang Zhang. et al. Homotypic Membrane-Enhanced Blood?Brain Barrier Crossing and Glioblastoma Targeting for Precise Surgical Resection and Photothermal Therapy. Journal of the American Chemical Society. 2023DOI: 10.1021/jacs.2c13701https://pubs.acs.org/doi/10.1021/jacs.2c13701

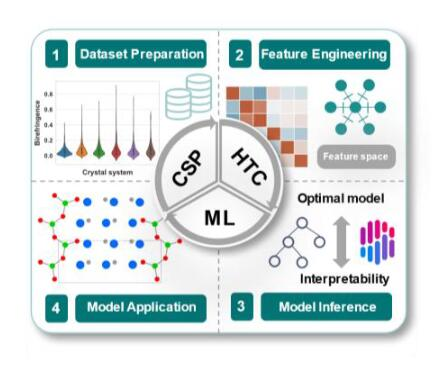

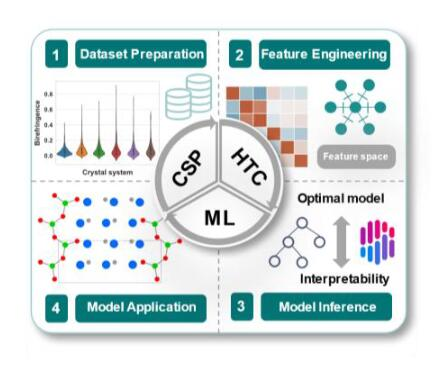

3. AM: 基于可解釋機器學習的深紫外非線性光學材料的目標驅動設計

數據驅動科學的發展正在極大地改變材料的發現過程。特別是探索具有對深紫外(UV)區域的雙折射相位非線性光學(NLO)材料對激光技術領域具有至關重要的意義。近日,中國科學院大學Yang Zhihua報道了基于可解釋機器學習的深紫外非線性光學材料的目標驅動設計。1) 作者提出了一種結合高通量計算(HTC)、晶體結構預測和可解釋機器學習(ML)的目標驅動材料設計框架,以加速深紫外NLO材料的發現。作者利用HTC生成的數據集,開發了用于預測雙折射的ML回歸模型,該模型可以實現快速準確的材料預測。從本質上講,晶體結構被用作模型的唯一已知輸入,并建立映射雙折射的緊密結構-性質關系。2) 通過ML預測的最短相位匹配波長的雙折射數據,作者基于有效篩選策略確定了潛在化學成分的完整列表。此外,作者發現了八種穩定結構,由于它們具有良好的NLO相關特性,因此在深紫外區域極具應用前景。作者設計的框架可以以低計算成本在廣闊的化學空間中識別出所需的高性能材料。

Mengfan Wu, et al. Target-Driven Design of Deep-Ultraviolet Nonlinear Optical Materials via Interpretable Machine Learning. Adv. Mater. 2023DOI: 10.1002/adma.202300848https://doi.org/10.1002/adma.202300848

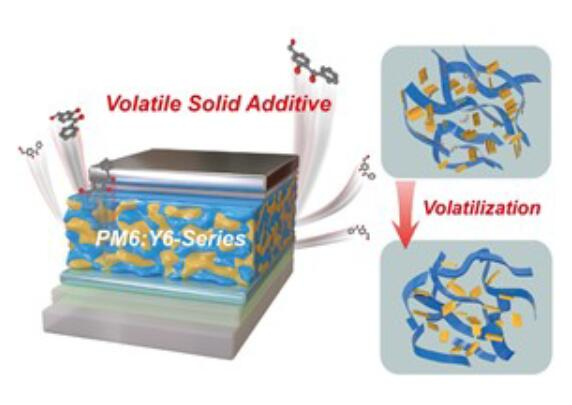

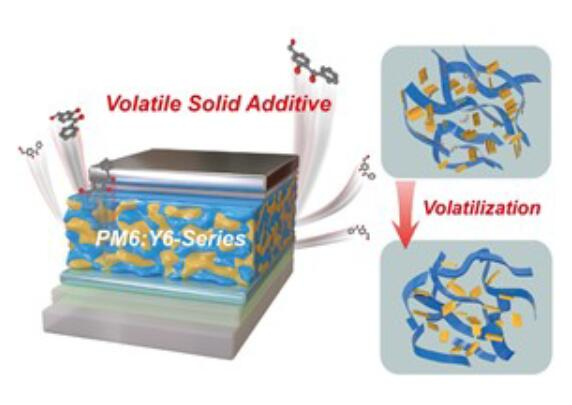

4. AM: 揮發性固體添加劑在高效PM6:Y6系列非富勒烯太陽能電池中的作用

有機非富勒烯太陽能電池(ONSC)已經取得了巨大進展,然而,相對于經典的富勒烯基器件,ONSC的形態優化仍極具挑戰性。近日,蘇州大學袁建宇報道了揮發性固體添加劑在高效PM6:Y6系列非富勒烯太陽能電池中的作用。1) 作者報道了一種新型揮發性固體添加劑(VSA),2-羥基-4-甲氧基二苯甲酮(2-HM),其可實現高效的ONSC。而2-HM作為常見的PM6:Y6系列非富勒烯共混物的通用形態導向劑,即PM6:Y6、PM6:BTP-eC9、PM6:L8-BO,其在二元ONSC中具有18.85%的能量轉換效率。2) 作者采用了一組原位和非原位表征,首先說明了VSA輔助分子-聚集體結構域轉變的動力學過程,并解開了2-HM在單個供體PM6和受體Y6系統中的作用,并進一步揭示了2-HM改變PM6:Y6本體異質結共混物以增強光伏性能的功能。該研究不僅為新興的揮發性固體添加劑帶來了深刻的見解,也可以進一步改善ONSC的分子有序性、薄膜微觀結構。

Yang Xue, et al. Intrinsic Role of Volatile Solid Additive in High-Efficiency PM6:Y6 Series Nonfullerene Solar Cells. Adv. Mater. 2023DOI: 10.1002/adma.202301604https://doi.org/10.1002/adma.202301604

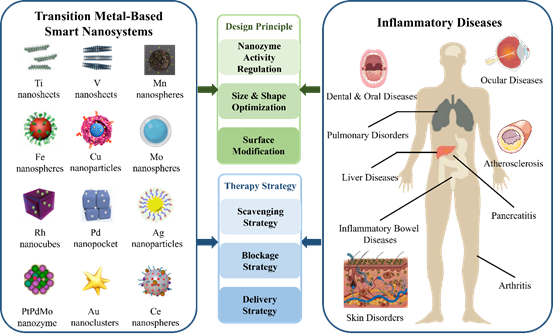

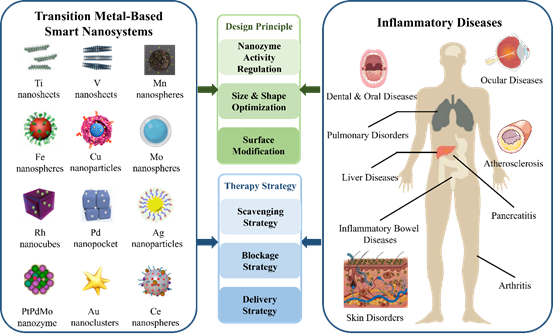

5. AM綜述:基于過渡金屬的炎癥疾病治療策略

新加坡國立大學陳小元教授和Qing You對基于過渡金屬的炎癥疾病治療策略相關研究進行了綜述。1)炎癥性疾病(IDs)是一個總稱,其涵蓋了以慢性炎癥為主要發病表現的所有疾病。傳統的治療IDs的方法以抗炎和免疫抑制藥物為主,其具有能夠短期緩解癥狀的姑息作用。納米藥物有望能夠解決IDs的潛在原因并防止其復發,因此在治療IDs方面具有巨大的潛力。在眾多的納米材料體系中,基于過渡金屬的智能納米系統(TMSNs)因具有獨特的電子結構、較大的比表面積體積比(S/V比)、較高的光熱轉換效率、X射線吸收能力以及多種催化酶活性而在IDs治療方面表現出了顯著的優勢。2)作者在文中總結了TMSNs治療多種IDs的基本原理、設計原則和治療機制。在經過合理設計后,TMSNs不僅可以清除危險信號(如活性氧和氮(RONS)和細胞游離DNA (cfDNA)),還能夠阻斷啟動炎癥反應的機制。此外,TMSNs也可以作為納米載體已被進一步用于遞送抗炎藥物。最后,作者討論了TMSNs所面臨的挑戰,并重點強調了基于TMSNs的IDs治療策略的臨床應用前景。

Yilin Song. et al. Transition Metal-based Therapies for Inflammatory Diseases. Advanced Materials. 2023DOI: 10.1002/adma.202212102https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/adma.202212102

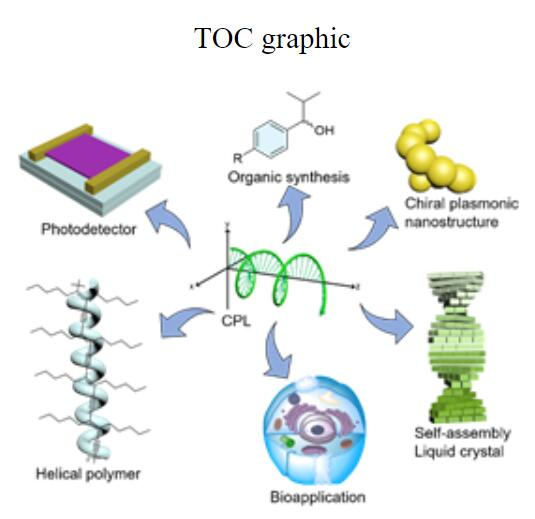

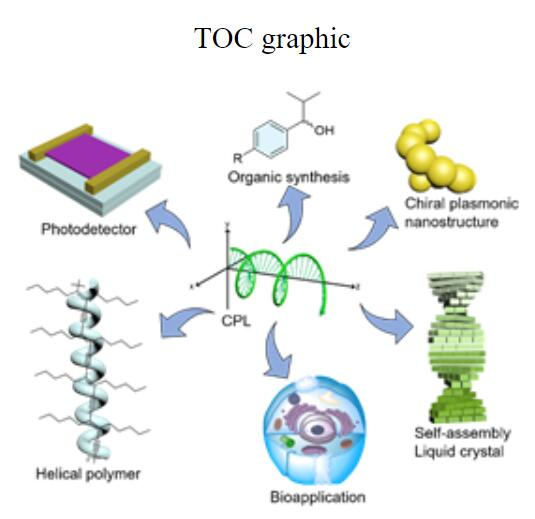

6. AM: 圓偏振光響應材料的設計策略和應用

圓偏振光(CPL)的光學矢量末端沿圓周軌跡傳播,并表現出左旋和右旋特性,以及通過復雜的CPL與物質的相互作用將手性信息傳遞給材料。近日,山東大學邢鵬遙對圓偏振光響應材料的設計策略和應用進行了綜述研究。1) 具有圓二向色性的材料通過差分輸出選擇性響應CPL照明,可用于設計新型光電探測器。CPL下的外消旋或非手性化合物通過光分解、光溶解和不對稱合成途徑產生對映體偏差和光學活性。通過這種策略,可以直接合成螺旋聚合物和手性無機等離子體納米結構,并且它們的分子內折疊和隨后的自組裝也是光模塊化的。2) 在自組裝和液晶相的聚集狀態下,動態分子堆積的螺旋對CPL帶來的對映體偏壓敏感,使手性擴增能夠達到超分子規模。作者系統總結和討論CPL響應材料的應用指導設計策略。并在過去幾十年的發展基礎上,重點介紹了小型有機化合物、聚合物、無機納米顆粒、超分子組裝體和液晶的不對稱合成、分辨率和性質調節。此外,還介紹了光物質相互作用的應用,包括CPL檢測和生物醫學應用。

Yiping Liu, et al. Circularly Polarized Light Responsive Materials: Design Strategies and Applications. Adv. Mater. 2023DOI: 10.1002/adma.202300968https://doi.org/10.1002/adma.202300968

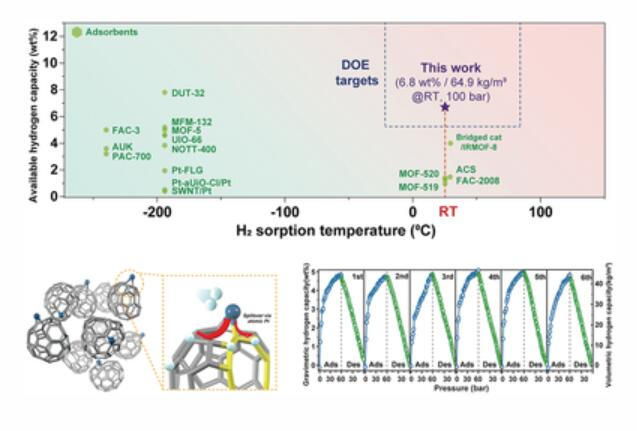

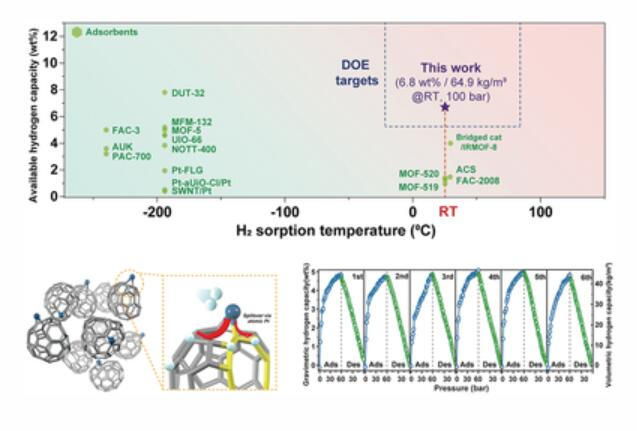

7. AEM: 用于室溫儲氫的單原子鉑非晶態缺陷富勒烯

尋找能夠在室溫下以分子或原子形式儲存氫氣的儲氫材料對氫經濟的發展至關重要。近日,韓國科學技術院Jeung Ku Kang、Yong-Hoon Kim報道了用于室溫儲氫的單原子鉑非晶態缺陷富勒烯。1) 與晶體C60相比,用單原子鉑固定化的C60-x可獲得高14倍的表面積,并且其微孔/中孔為快速氫傳輸提供了≈20倍的體積。實驗證明,在室溫下通過壓力擺動在C60-x上溢出的儲氫能夠實現高的可逆重量(6.8wt%)和體積(64.9kg m-3)容量,這是迄今為止在室溫下接近DOE目標的最高可逆容量。2) 此外,密度泛函理論計算表明,有效儲氫的關鍵是存在為溢出保留彎曲的sp2型局部碳幾何結構,該幾何結構可以保留H自由基以實現氫的快速遷移。此外,H原子在C60-x完整區域上的擴散比在缺陷區域更快,并且在重復的氫氣吸附/解吸循環中實現了優異的容量保持。

Heebin Lee, et al. Amorphized Defective Fullerene with a Single-Atom Platinum for Room-Temperature Hydrogen Storage. Adv. Energy Mater. 2023DOI: 10.1002/aenm.202300041https://doi.org/10.1002/aenm.202300041

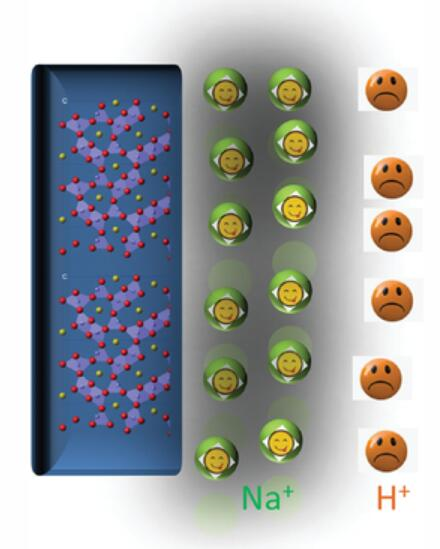

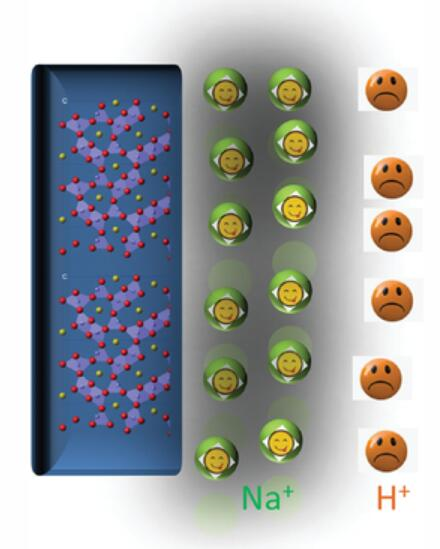

8. AEM: 揭示水性鈉離子電池中Na+和H+在Na0.44MnO2中的競爭嵌入

水性可充電鈉離子電池由于其固有的安全性和充足的鈉儲備,使其在大規模儲能應用中備受關注。近日,中國科學技術大學Hou Zhiguo揭示了水性鈉離子電池中Na+和H+在Na0.44MnO2中的競爭嵌入。1) 雖然隧道型Na0.44MnO2陰極具有低成本和高理論容量(120mAh g?1)的特點,但Na0.44MnO2在水性電解質中很難獲得高于45mAh g?1的容量。這種發現,H+和Na+之間存在競爭性插入反應,Na+的擴散能壘隨著Na0.44MnO2中Na含量的增加而增加,但質子的情況正好相反。2) 通過降低Na+的擴散能壘和增加質子的擴散能勢壘,作者首次在水性電解質中使Na0.44MnO2 具有高達101 mAh g?1的可逆容量。其與醌陽極相結合,全電池具有60 Wh kg?1的高能量密度,并在1 C的速率下經過1200次循環后仍保持85%的容量。

Xueqian Zhang, et al. Revealing the Competitive Intercalation between Na+ and H+ into Na0.44MnO2 in Aqueous Sodium Ion Batteries. Adv. Energy Mater. 2023DOI: 10.1002/aenm.202204413https://doi.org/10.1002/aenm.202204413

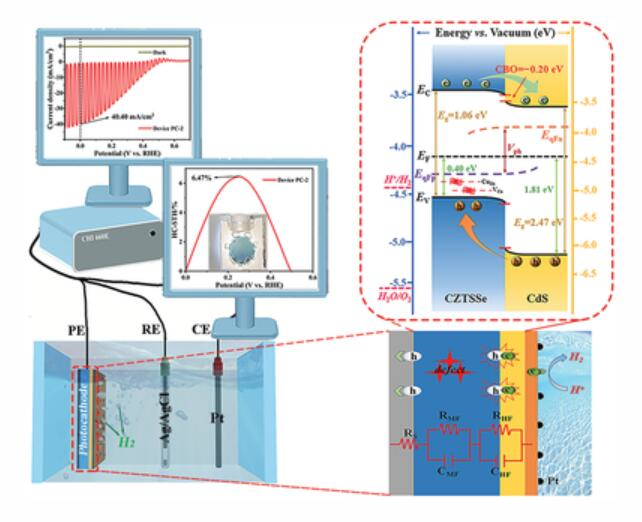

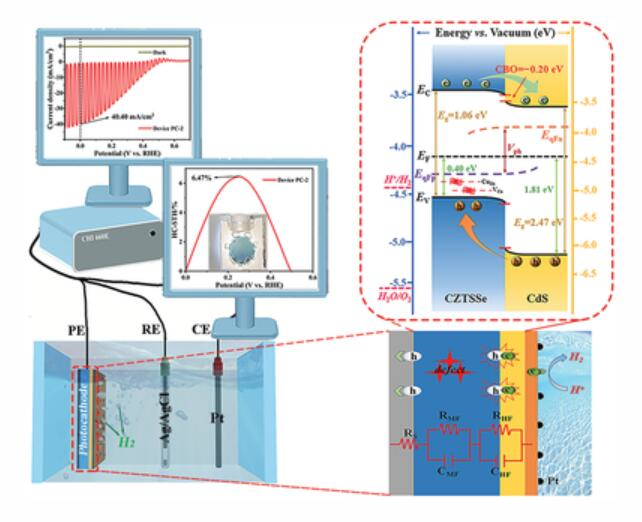

9. AEM: 電荷分離增強Cu2ZnSn(S,Se)4光電陰極中的光電流密度,從而實現高效的太陽能制氫

Cu2ZnSn(S,Se)4(CZTSSe)具有可調的帶隙和優異的吸收系數,是一種極具潛力的光吸收半導體,其可用于光伏電池和光電化學(PEC)水分解裝置中的太陽能轉換。然而,嚴重的電荷載流子復合和緩慢的電荷分離效率是阻礙器件性能增強的主要問題。近日,深圳大學Chen Shuo利用電荷分離增強Cu2ZnSn(S,Se)4光電陰極中的光電流密度,從而實現高效的太陽能制氫。1) 作者通過溶液處理旋涂和熱處理硒化兩步工藝,可以獲得晶粒致密均勻的高質量CZTSSe薄膜。當使用適當的膜厚度時,體缺陷和表面/界面缺陷都被鈍化,從而顯著抑制了缺陷的輔助復合。2) 此外,CZTSSe/CdS異質結的良性能帶排列有利于提高光生電荷的分離和轉移效率。其可以實現40.40 mA cm?2的光電流密度,這接近其42.85 mA cm?2的理論值,這是迄今為止報道的基于紅石光電陰極的最高值。具有半電池太陽能-氫氣轉換效率為6.47%的CZTSSe光電陰極極大促進了高效太陽能制氫應用的發展。

Guangxing Liang, et al. Charge Separation Enhancement Enables Record Photocurrent Density in Cu2ZnSn(S,Se)4 Photocathodes for Efficient Solar Hydrogen Production. Adv. Energy Mater. 2023DOI: 10.1002/aenm.202300215https://doi.org/10.1002/aenm.202300215

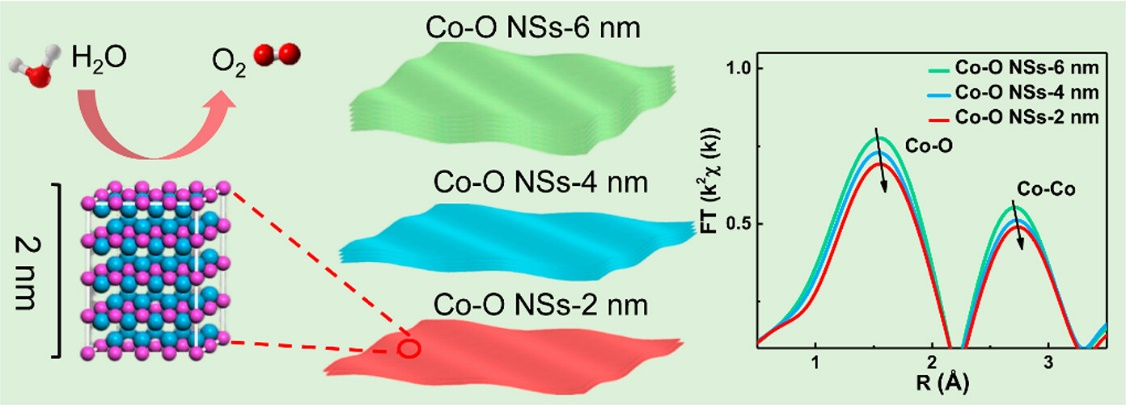

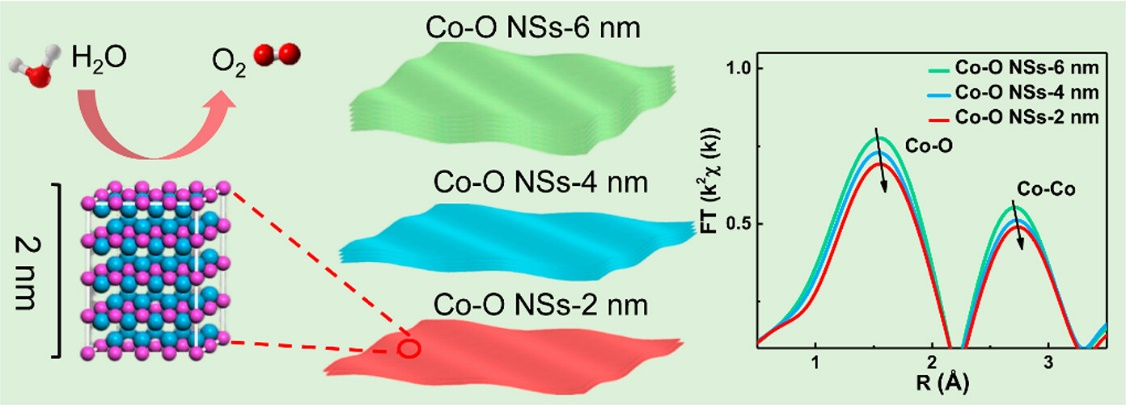

10. ACS Nano:烷基胺限制厚度可調合成Co(OH)2-CoO納米片用于OER

具有優異催化性能的過渡金屬氫氧化物/氧化物納米片的厚度調節代表了提高催化性能的有前途的策略,但實現精確控制仍然是一個巨大的挑戰,特別是當涉及到超薄極限(幾個原子層)時。在這項工作中,廈門大學黃小青教授,Leigang Li,Lingzheng Bu提出了一種簡便的烷基胺限制生長策略,用于合成厚度可調的金屬氫氧化物/氧化物納米片。1)具體而言,通過使用不同的烷基胺合成厚度在 2-6 nm(5-13 個原子層)范圍內的超薄氫氧化鈷和氧化鈷雜化物(Co(OH)2-CoO)納米片 (Co-O NSs)碳鏈長度作為配體調節垂直配位能力。2)厚度為2 nm的 Co-O NSs (Co-O NSs-2 nm) 表現出優異的析氧反應 (OER) 性能,在 10 mA/cm2 時的過電勢為 278 mV。包括氧空位在內的最大活性位點數量、最佳吸附強度和最高電導率被認為是促成 Co?O NSs-2 nm 優異 OER 性能的潛在因素。該工作對于精確調節和改進催化性能的過渡金屬層狀氫氧化物納米片的厚度可調合成具有重要意義。

Chuansheng He, et al, Alkylamine-Confined Thickness-Tunable Synthesis of Co(OH)2-CoO Nanosheets toward Oxygen Evolution Catalysis, ACS Nano, 2023DOI: 10.1021/acsnano.2c12735https://doi.org/10.1021/acsnano.2c12735