特別說明:本文由學研匯技術 中心原創撰寫,旨在分享相關科研知識。因學識有限,難免有所疏漏和錯誤,請讀者批判性閱讀,也懇請大方之家批評指正。

原創丨彤心未泯(學研匯 技術中心)

編輯丨風云

超薄鐵電薄膜是制備微型和大容量非易失性存儲器的核心材料。原子尺度的鐵電體對于高密度電子器件,特別是場效應晶體管、低功耗邏輯和非易失性存儲器具有重要意義。對超尺度器件的迫切需求促使人們逐步探索原子尺度鐵電薄膜。

然而,原子尺度鐵電薄膜的深入研究仍存在以下問題:

1、現有鐵電體系接近亞納米尺寸,但遠不及原子尺度

近幾十年來,一些傳統的鈣鈦礦氧化物體系、摻雜HfOx鐵電體系、二維層狀鐵電體系在逐漸接近亞納米尺寸的同時,仍能保持其宏觀鐵電性質,但這距離原子尺度還很遠。

2、臨界尺寸效應是阻礙納米級鐵電薄膜發展的主要問題

厚度降低引起的巨大退極化場屏蔽了鐵電效應,導致鐵電相的不穩定。例如,當厚度減小到幾十納米或幾納米時,具有ABO3結構的經典鈣鈦礦的鐵電薄膜將從鐵電相轉變為旁電相并失去鐵電性。

3、目前報道的超薄膜的鐵電性質未實現宏觀測量

報道的超薄膜只能通過橫斷面高角度環形暗場掃描透射電子顯微鏡圖像、壓電響應力顯微鏡、理論計算或隧道電阻滯后來證實,而不是通過宏觀鐵電滯后回線與極化電場測量,無法直接識別鐵電性。

4、分層薄膜的面內鐵電性質限制了在器件中的應用

層狀氧化鉍是一類經典的具有高居里溫度和高電阻的鐵電材料,在結構上與控制鉍層具有高度的靈活性,顯示出良好的多鐵性能,但大多表現出面內鐵電性質,限制了它們在器件中的應用。

有鑒于此,北京科技大學張林興教授、田建軍教授和北京工業大學盧岳副研究員等人設計了一種具有氧化鉍層狀結構的薄膜,可以通過釤束縛將鐵電狀態穩定到1納米。這種薄膜可以通過具有成本效益的化學溶液沉積在各種襯底上生長。觀察到一個厚度約為1納米的標準鐵電滯回線。厚度從1到4.56納米的薄膜具有相對較大的剩余極化,從17到50微庫侖每平方厘米。通過第一性原理計算驗證了該結構,表明該材料是一種孤對驅動的鐵電材料。超薄鐵電薄膜的結構設計對原子尺度電子器件的制造具有很大的潛力。

技術方案:

1、設計了分層結構,并篩選了理想組分

作者在螢石結構的基礎上設計了一種帶有氧化鉍框架的層狀結構,通過遺傳算法搜索,表明Bi6O9是最理想的結構。

2、表征了BSO薄膜結構,證實了合成方法的普適性

作者使用溶膠-凝膠自旋鍍膜的化學溶液方法生長了BSO薄膜,證明了薄膜是外延生長的,具有層狀結構。并發現在相同條件下,單晶和多晶襯底均可獲得較高的晶體質量。

3、分析了超薄BSO薄膜的STEM結果

作者證明了薄膜在超薄狀態下仍然具有高晶體質量和高平整度,成功制備出厚度為1nm的高質量BSO薄膜很可能是由于界面處的兩個Bi層承受了來自襯底的大部分應變,維持了薄膜的正常生長。

4、探究了BSO超薄膜的鐵電滯回線

作者在單單元電池厚度為~1 nm的BSO薄膜中獲得了高質量的鐵電滯回線,其剩余極化大至17 mC cm?2,原子尺度BSO薄膜表現出優異的疲勞和保留特性以及耐高溫型,證實了BSO薄膜在廣泛的器件應用方面的巨大潛力。

5、通過PFM測量證明了鐵電開關的存在

作者進行了PFM測量,研究了薄膜的鐵電開關特性,表明了超薄膜的可切換極化。

技術優勢:

1、實現了納米級具有面外鐵電性的薄膜

通過溶膠-凝膠法在(0001)Al2O3 (AO)或(001)SrTiO3 (STO)襯底上生長單相薄膜。在1 nm的厚度下,薄膜可以保持極強的面外鐵電性。

2、開發了新一代鐵電薄膜

作者制備的超薄鐵電薄膜表現出其他體系在此厚度下無法實現的宏觀鐵電滯回線,開發了新一代鐵電薄膜,對制造小型化和高質量的電子器件非常有前途。

3、實現了普適性的BSO薄膜生長方法

作者設計了一種具有層狀結構的氧化鉍鐵電材料,并通過溶膠-凝膠法制備了具有良好結晶度的BSO薄膜,該薄膜可在多種基底上生長。

4、獲得了剩余極化極高的超薄鐵電薄膜

BSO薄膜在1 nm處的剩余極化相對高于其他已報道的超薄鐵電薄膜,厚度為4.56 nm的BSO薄膜的剩余極化強度提高到50 m C cm-2 ,是厚度小于5 nm的超薄鐵電薄膜中的最高值。

分層結構設計

作者在螢石結構的基礎上設計了一種結構,通過去除整個鉍層,形成了一種帶有氧化鉍框架的層狀結構。DFT計算表明,具有不同鉍層的可變周期的層狀結構具有相對較高的穩定性。在Sm取代的作用下,鉍可以穩定在具有四方(T-like)結構的薄膜中。作者進行了遺傳算法搜索,結果表明,Bi6O9是最理想的結構,具有寬帶隙,是最穩定的結構。

結構表征

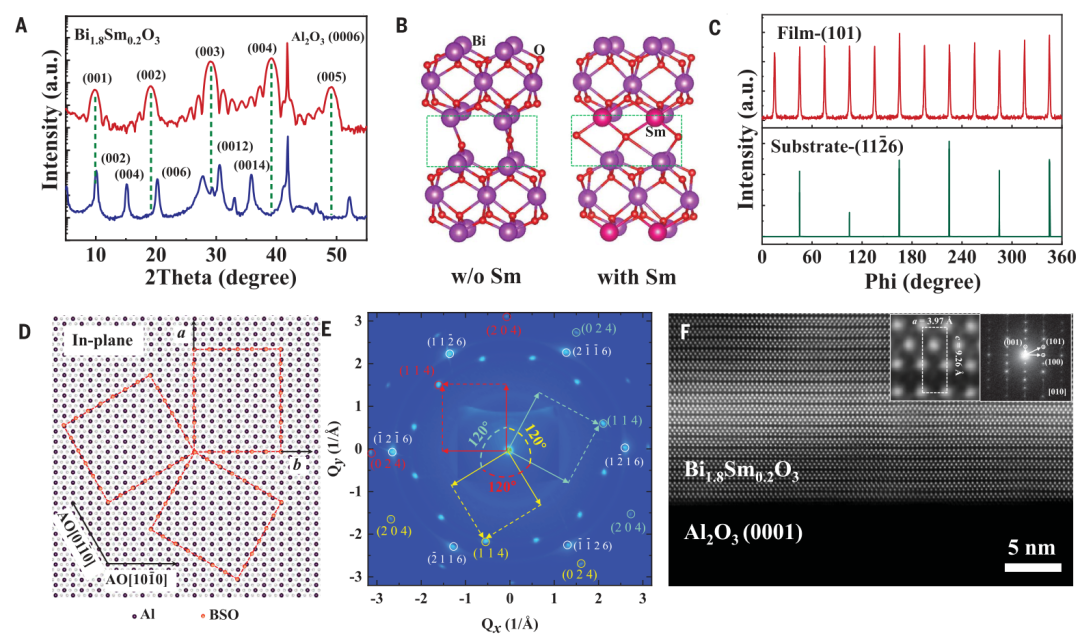

使用溶膠-凝膠自旋鍍膜的化學溶液方法在單晶(0001)AO襯底上生長BSO薄膜,XRD結果表明薄膜是外延生長的。通過調控Sm的含量,證實了Sm對穩定鐵電結構的重要性。理論計算表明,Sm比Bi具有更強的氧結合能力。通過球像差校正的HAADF-STEM圖像提供了本工作中所呈現的薄膜層狀結構的直接證據,證實了薄膜具有T型相結構。在相同條件下,在(001)STO和Au/ SiO2/Si等不同晶體結構的晶格錯配襯底上也能成功獲得高質量的BSO薄膜。無論是在單晶(0001)AO襯底上生長,還是在單晶(001)STO襯底上生長,通過化學溶液法生長的BSO薄膜通常具有較高的晶體質量。這可以歸因于基于晶體原子在平面內自發排列的分層結構的設計思想。

圖 生長在(0001)Al2O3基底上的層狀氧化鉍薄膜的晶體結構表征

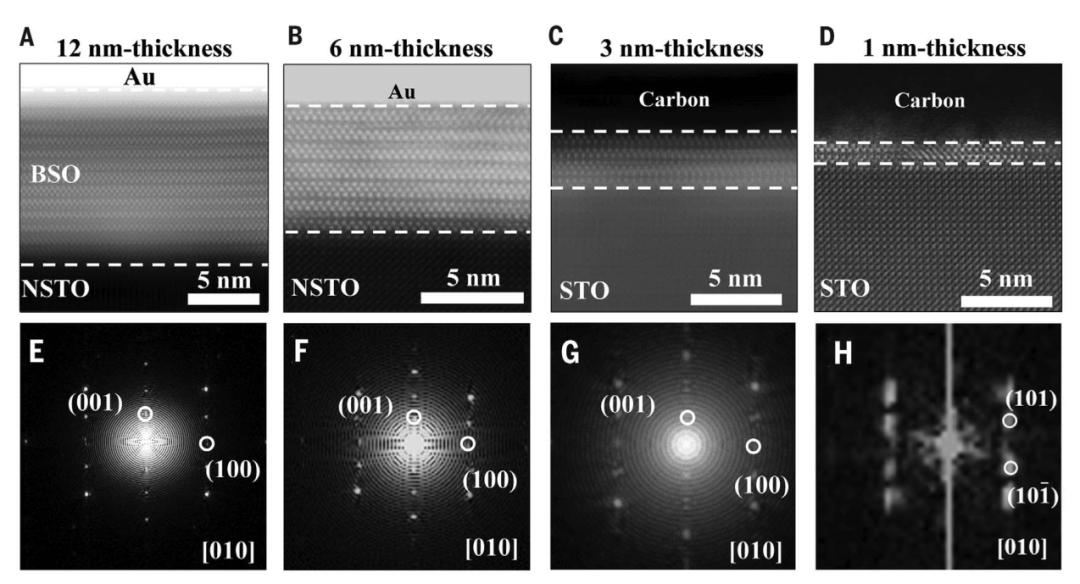

超薄BSO薄膜的STEM分析

作者證明了薄膜在超薄狀態下仍然具有高晶體質量和高平整度。樣品的厚度可以通過前驅體濃度的線性關系來控制,直接觀察到所有BSO薄膜都具有很高的平坦度,且BSO薄膜連續排列在Bi原子層中。所有BSO薄膜都是以單晶的形式生長的,BSO薄膜晶體質量高,界面光滑。成功制備出厚度為1nm的高質量BSO薄膜很可能是由于界面處的兩個Bi層承受了來自襯底的大部分應變,維持了薄膜的正常生長,這為宏觀超薄鐵電性質的測量奠定了基礎。

圖 超薄BSO薄膜的表征

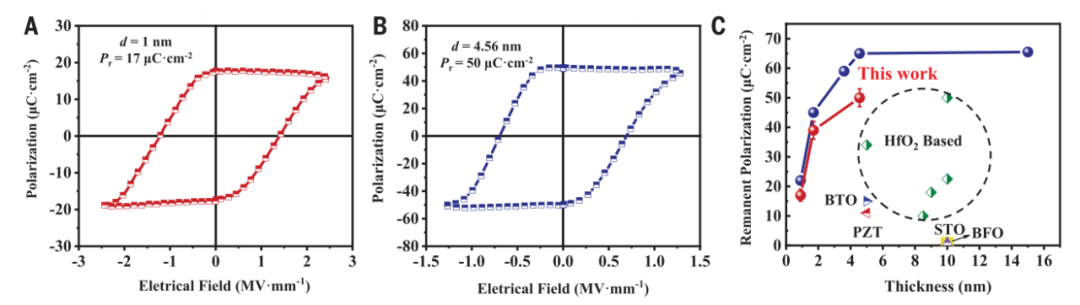

鐵電滯回線

超薄膜的鐵電滯回線極其難以測量。受尺寸效應和薄膜質量的影響,表面電荷的抑制和漏電流的存在使薄膜失去原有的鐵電性。在單單元電池厚度為~1 nm的BSO薄膜中獲得了高質量的鐵電滯回線,其剩余極化大至17 mC cm?2,這表明BSO鐵電薄膜在納米電子器件中具有巨大的應用潛力。BSO薄膜在1 nm處的剩余極化相對高于其他已報道的超薄鐵電薄膜。與已報道的氧化鉿基鐵電薄膜相比,厚度為4.56 nm的BSO薄膜的剩余極化強度提高到50 m C cm-2 ,是厚度小于5 nm的超薄鐵電薄膜中的最高值。原子尺度BSO薄膜優異的疲勞和保留特性以及在高溫下幾乎無印跡現象證實了BSO薄膜在廣泛的器件應用方面的巨大潛力。

圖 宏觀鐵電性的表征

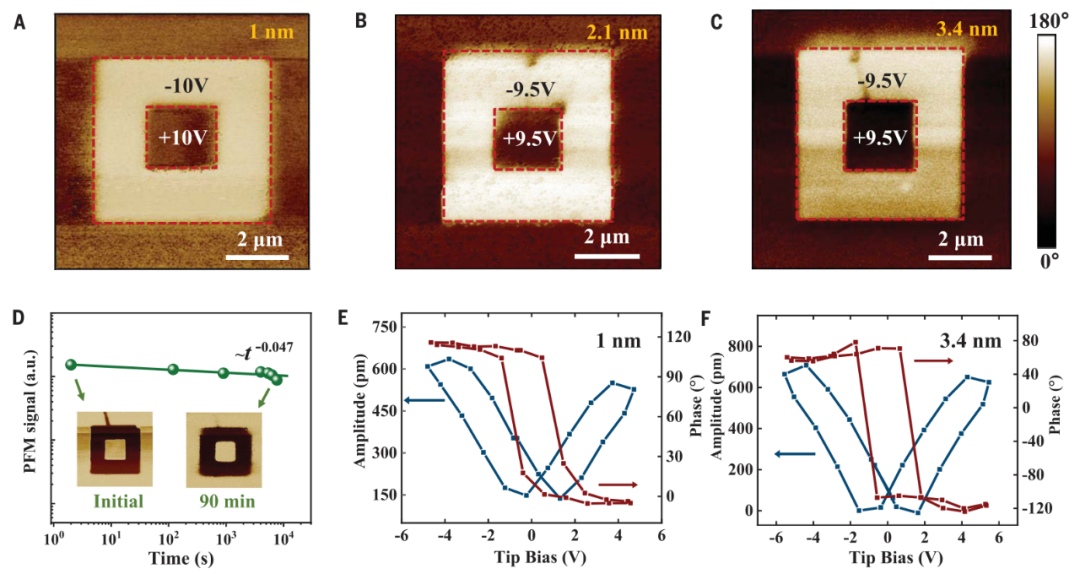

PFM表征

作者進行了PFM測量,以研究在這項工作中提出的薄膜的鐵電開關特性。結果表明極化狀態可以重寫,突出顯示了超薄膜的可切換極化。分析了PFM測量前后的表面拓撲檢查,以及改變交流振幅和直流測量頻率后的局部PFM數據分析,證明了BSO薄膜的鐵電性質。此外,厚度為1nm的BSO薄膜具有優異的保留性能和較好的鐵電穩定性。上述薄膜的壓電響應均證明了鐵電開關的存在。進一步地,在Bi6O9的結構空間內進行了高通量DFT晶體結構預測,明確了薄膜的原子結構。

圖 BSO薄膜的PFM

總之,作者設計了一種具有層狀結構的氧化鉍鐵電材料,并通過溶膠-凝膠法制備了具有良好結晶度的BSO薄膜,該薄膜可在多種基底上生長。該薄膜在室溫下仍能實現1 nm厚的宏觀極化,剩余極化高至17 mC cm?2。通過對PFM測量,證實了其鐵電性質。通過DFT計算得到了BSO膜的結構,并證實了它是一種不同于之前觀察到的室溫鐵電膜。這為未來鐵電材料的研究提供了一條很有前景的路線,這些超薄鐵電薄膜非常適合用于未來的納米電子器件。

參考文獻:

QIANQIAN YANG, et al. Ferroelectricity in layered bismuth oxide down to 1 nanometer. Science, 2023, 379(6638): 1218-1224

DOI: 10.1126/science.abm5134

https://www.science.org/doi/10.1126/science.abm5134