冰在人們日常生活以及科學研究中都扮演著重要角色。然而冰作為被研究得最多的固體,它的許多奇異性質如水結晶過程中的晶體形貌演變、表面預融化現象等至今無法解釋。其研究的主要難點在于人們始終無法在其分子水平提供相應的有效實驗數據:冰本身由氫和氧兩種輕元素組成,對一般的探測波來說散射截面較小;同時作為氫鍵連接的分子晶體,其結構對觀測手段非常敏感,高空間分辨率的成像過程會迅速破壞它的結構。傳統上一般通過中子散射來判斷冰的結構,然而對于非完美晶體來說,從倒空間的衍射數據推測實空間的結構存在一定的解讀空間。

針對這一研究現狀,中國科學院物理研究所/北京凝聚態物理國家研究中心白雪冬研究員、王立芬副研究員團隊與北京大學王恩哥院士、陳基研究員團隊合作,借助像差矯正透射電鏡,發展低劑量電子成像技術,同時自主研發原位低溫冷凍電鏡樣品桿,最大程度降低電子束對樣品結構的影響,成功實現了在實空間分子水平對水結冰過程的直接成像。研究團隊展示102K的低溫襯底上單個冰顆粒形核結晶的全過程,發現了暫穩相立方冰在低溫襯底表面的優先形核生長。借助這種高分辨成像方法結合分子動力學模擬,系統研究了這種暫穩相冰的微觀結構以及缺陷動力學。該研究論文以“Tracking cubic ice at molecular resolution”為題發表在Nature上。

跟蹤冰納米顆粒形核結晶全過程

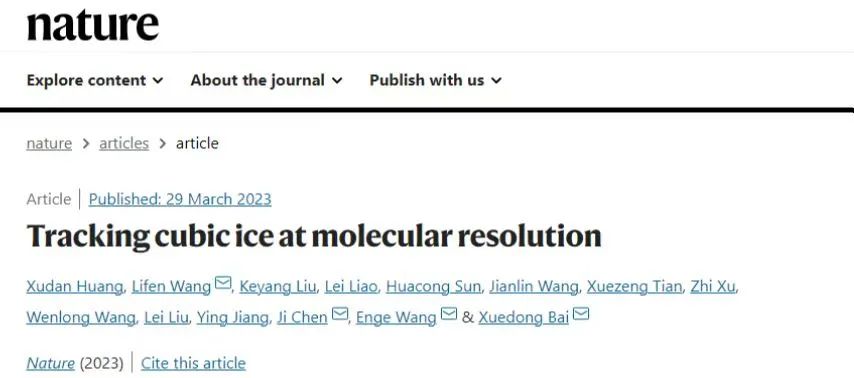

研究團隊利用自主研發的原位液氮溫區低溫冷凍樣品桿,在透射電子顯微鏡中將單層石墨烯襯底冷卻到102K左右,使鏡筒中的殘余水蒸氣凝結到石墨烯表面形核結晶;接著使用120 e- /?2/s 以下的低劑量電子束,利用電子直接探測相機對該過程進行原位的捕捉成像以及譜學分析。電子能量損失譜(EELS)的結果表明,隨著時間的增加,石墨烯襯底的信號逐漸被冰的特征信號掩蓋,證明水蒸氣逐漸在襯底上冷凝成冰。

高分辨像以及對應的傅里葉變換倒空間分析表明,在實驗條件下,水的氣相沉積首先在襯底上形成無序的非晶固態水;隨后,冰晶核從非晶固態水中出現,并在幾個小時后生長為尺寸在幾十到幾百納米不等的納米晶體。在這些冰晶核中,絕大部分是單晶純相立方冰。同時還有少量的六角冰以及更微量的冰XI。

圖1. 單顆粒冰晶形核結晶全過程的高分辨原位透射電鏡表征

單晶立方冰分子級成像

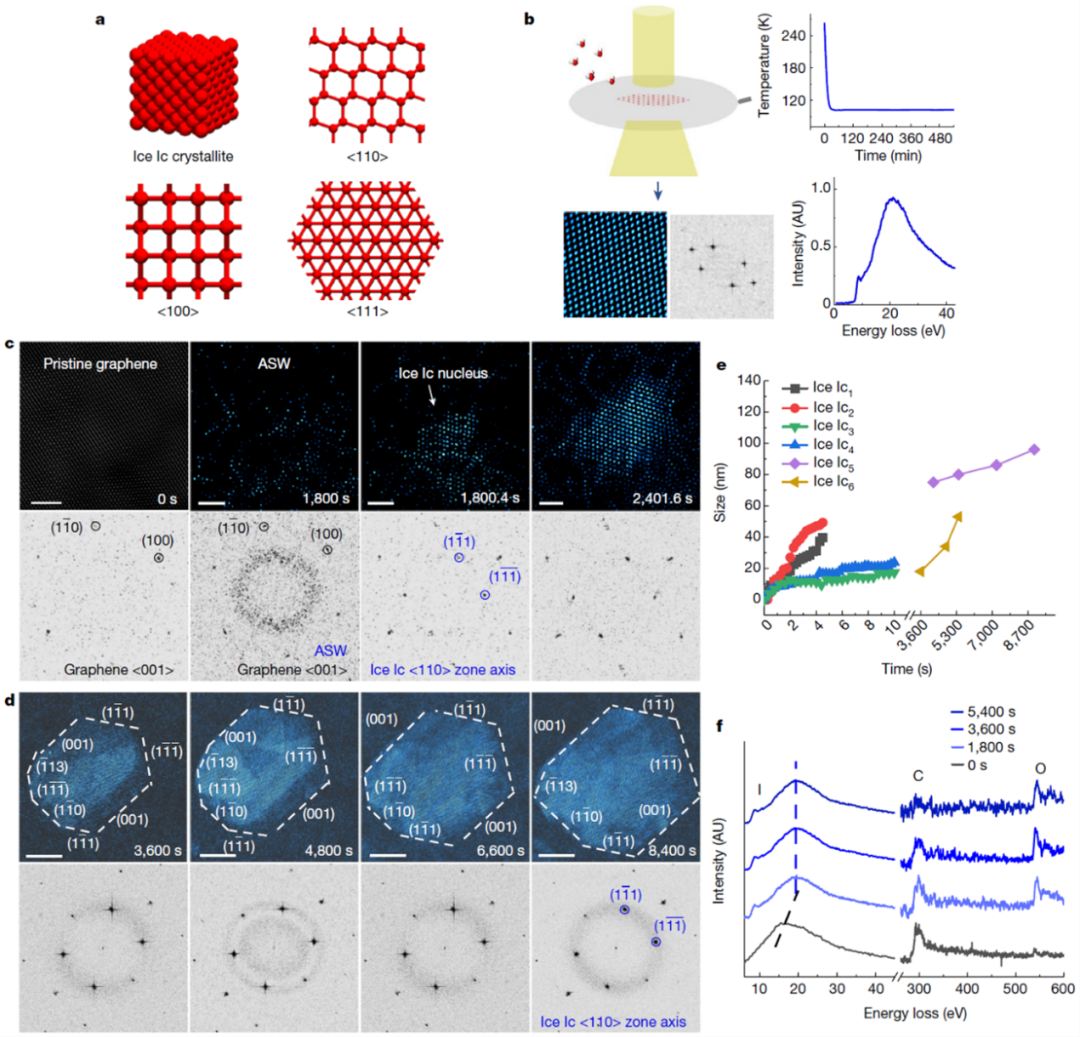

分子級成像證實了水結晶可以形成單晶立方冰。研究人員嘗試用具有不同親水性的非晶碳膜以及單層氮化硼代替石墨烯作為襯底,都觀察到這種形貌各異、但都具有良好截止面、未有可見缺陷的單晶立方冰顆粒,且在生長過程中都未見向更常見的六角冰轉變的跡象。

圖2:不同襯底表面具有不同生長取向的單晶立方冰高分辨像

立方冰中的兩類缺陷構型

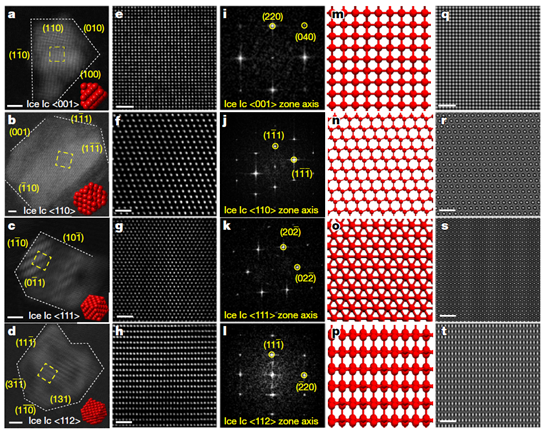

借助這種高分辨成像方法和分子動力學模擬,研究人員進一步表征了立方冰內部的常見缺陷。根據是否引進堆垛無序疇為標準,研究人員將立方冰內部的常見缺陷分為兩類。一類是發生在密堆面{111}晶面族的孿晶、層錯及其交結的堆垛面缺陷,分子動力學模擬結果表明,在這些錯層中,立方冰的正四面體構型被扭曲,氫鍵的鍵長與鍵角都發生了改變,以適應失配應力;另一類是在立方晶格中引入堆垛無序疇的少層六角冰、通過位錯釋放應力的孿晶等缺陷。

圖3:立方冰中的兩種常見生長缺陷

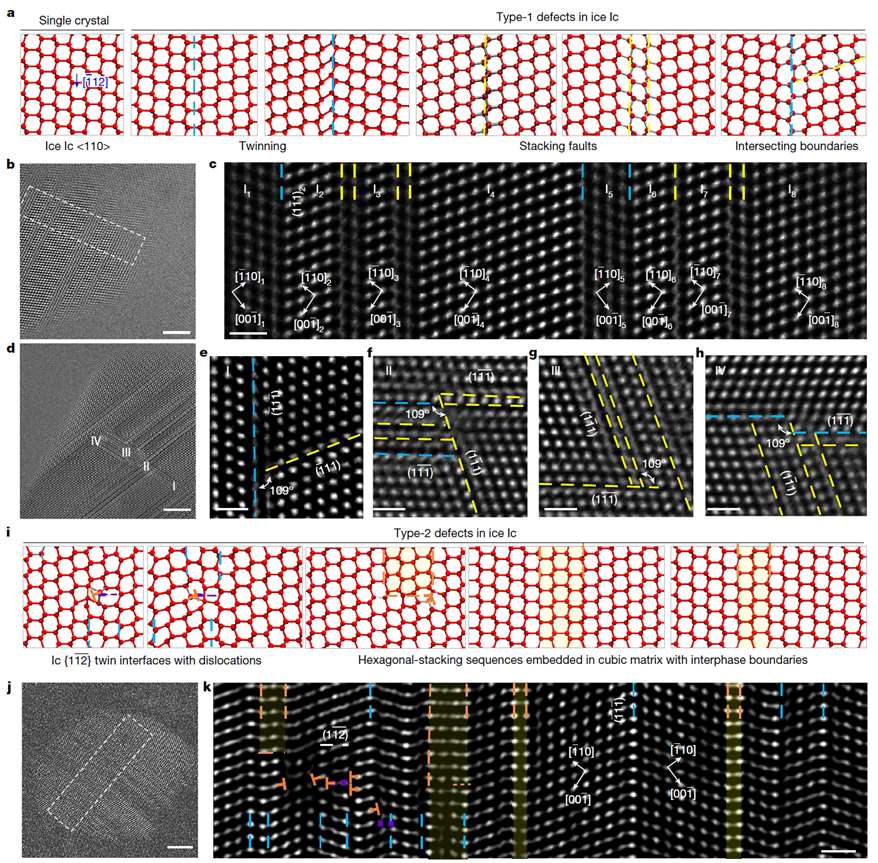

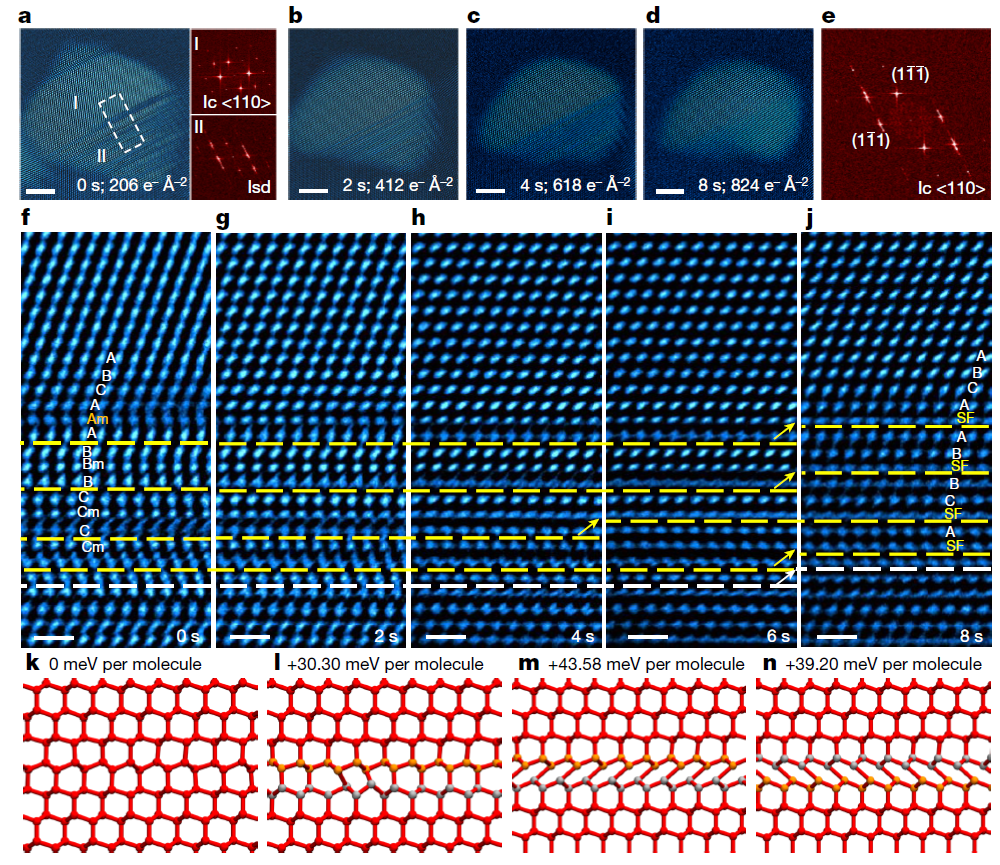

電子束激發立方冰缺陷動態行為

研究人員通過調節電子束劑量,在利用電子束成像的同時增加能量擾動,探究了立方冰中的生長缺陷的動態行為。實驗觀測結合分子動力學模擬結果表明,這種富缺陷的結構并不穩定,在電子束的擾動下缺陷層發生冰正四面體基本結構的協同扭曲乃至整體的攀爬。同時研究人員注意到,無論在生長過程中還是電子束激發下,立方冰在觀測時間內都保持著相當的穩定性,而未發生向六角冰轉變的跡象。研究人員提出,這種結構的穩定性一定程度上驗證了立方冰在水的異質形核結晶過程中具有相當大的競爭力,因此在該過程中可能扮演著至關重要的角色。

圖4:立方冰中的生長缺陷在電子束輻照下的動態行為

該研究借助像差矯正透射電鏡,克服冰在高分辨成像上的困難,成功實現了在實空間分子分辨水平追蹤水結冰的微觀過程,證實了氣相沉積可以形成單晶純相立方冰,并系統研究了立方冰的微觀結構以及缺陷動力學。該研究拓展了透射電鏡在材料結構研究中的應用邊界,可以將該研究手段運用于其他分子晶體的研究當中,為其他結構敏感材料的表征提供新思路。

中科院物理所王立芬副研究員、北京大學陳基研究員、北京大學王恩哥院士和物理所白雪冬研究員為文章通訊作者;物理所博士生黃旭丹、王立芬副研究員、北京大學物理學院博士生劉科陽為論文共同第一作者;主要的合作者包括北京大學江穎教授、劉磊教授、物理所許智副主任工程師、田學增特聘研究員、王文龍研究員等。

上述工作得到了國家自然科學基金、國家重點研發計劃、北京自然科學基金、中科院青促會等基金的支持。

文章鏈接:https://www.nature.com/articles/s41586-023-05864-5