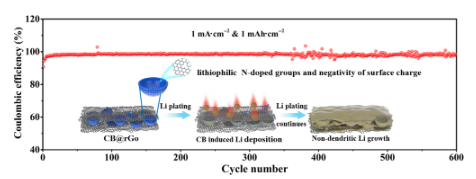

1.Nano Research:親鋰性氮摻雜碳碗在先進鋰金屬電池石墨烯層狀膜中誘導鋰沉積

鋰金屬循環過程中樹突生長和體積膨脹阻礙了鋰負極的實際應用,導致鋰陽極庫侖效率低、使用壽命短、存在安全隱患。在這里,廈門大學Qiaobao Zhang,四川大學Xin He報道了一種高度穩定和無枝晶鋰金屬陽極,利用n摻雜空心多孔碗狀硬碳/還原石墨烯納米片(CB@rGO)雜化物作為三維(3D)導電和親鋰支架宿主。親鋰碳碗(CB)在鍍鋰過程中主要起到良好的導流作用,而具有高導電性和機械穩定性的還原氧化石墨烯層通過限制循環過程中長距離的體積變化來保持復合材料的完整性。此外,由于三維導電框架,可以降低局部電流密度。因此,CB@rGO在電流密度為1 mA·cm-2的條件下,具有18 mV的低鋰金屬成核過電位,98%的高CE,在600多次循環中沒有明顯的電壓波動。

Xiaoyu Feng, et al, Lithiophilic N-doped carbon bowls induced Li deposition in layered graphene film for advanced lithium metal batteries, Nano Res. 2022, 15(1): 352–360

DOI: 10.1007/s12274-021-3482-0

https://www.sciopen.com/article/10.1007/s12274-021-3482-0

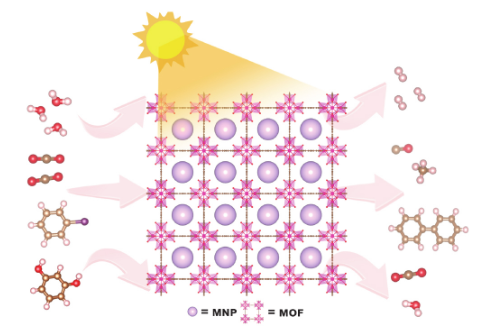

2.Nano Research綜述:基于金屬納米顆粒/金屬有機框架復合材料的先進光催化劑

光催化技術將光轉化為有價值的化學物質,是利用取之不盡、用之不竭的太陽能實現人類社會可持續發展的經濟有效途徑。金屬納米顆粒(MNP)/金屬有機框架(MOF)復合材料是一種具有一石二鳥功能的光催化劑,它融合了MNP和MOF各自的優點。此外,由于各組分之間的協同作用,MNP/MOF復合光催化劑通常表現出極大的催化活性、選擇性和長期可回收性。天津大學Meiting Zhao,國家納米科學中心Zhiyong Tang全面介紹了目前廣泛應用的MNP/MOF復合材料的合成策略,并對其在光催化方面的研究進展進行了綜述,包括光催化制氫、二氧化碳還原、有機轉化反應和光降解污染物等。最后,提出了基于MNP/MOF的光催化研究面臨的挑戰和前景,并討論了該研究領域的進一步發展。

Jun Guo, et al, Advanced photocatalysts based on metal nanoparticle/metal-organic framework composites, Nano Res. 2022

DOI: 10.1007/s12274-020-3182-1

https://www.sciopen.com/article/10.1007/s12274-020-3182-1

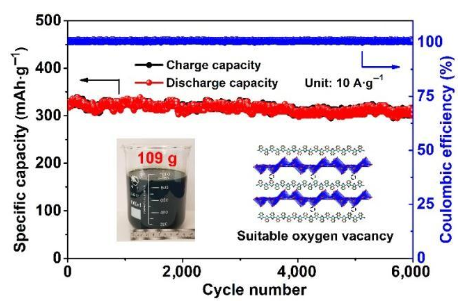

3.Nano Research:用于水系鋅離子電池的氧空位濃度可調的量產釩正極

氧空位(V?)在可充電電池電極的修飾中很重要。然而,由于缺乏合適的V?摻入可控的制備策略,V?濃度對電化學性能的影響尚不清楚。大連海事大學Juncai Sun,Xinyu Wang通過自發聚合策略實現了V?濃度可調的V?-V2O5-PEDOT (V?VP),并具有大規模生產的能力。引入聚(2,3-二氫噻吩-1,4-二外英)(PEDOT)不僅導致V2O5中V?的形成,而且導致層間間距增大。所制備的V?濃度為20.3%的V?-V2O5-PEDOT-20.3%(記為V?VP-20)在電流密度為0.2 A·g?1時,能夠表現出449 mAh·g?1的高容量,在6000次循環后具有94.3%的優異循環性能。理論計算表明,V2O5中過量的V?會導致帶隙增大,從而抑制電化學動力學和電荷導電性。實驗結果進一步證明了這一點,當V?濃度超過20.3%時,電化學性能開始下降。

Yehong Du, et al, Tunable oxygen vacancy concentration in vanadium oxide as mass-produced cathode for aqueous zinc-ion batteries, Nano Res. 2021, 14(3): 754–761

https://www.sciopen.com/article/10.1007/s12274-020-3109-x

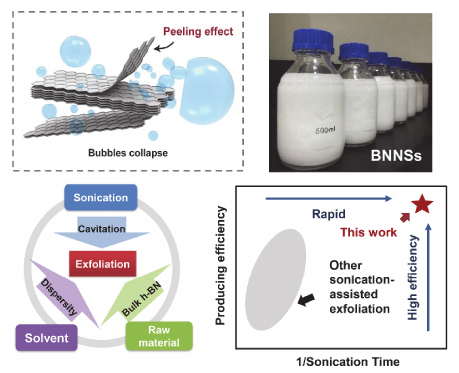

4.Nano Research:高質量氮化硼納米片的快速、高效、可擴展剝離及其在鋰硫電池中的應用

氮化硼納米片(BNNSs)因其二維性質、大帶隙和高熱力學性能在能源和環境領域具有重要的應用前景。然而,目前高質量溴化氮納米管生產效率低仍然是限制其應用的瓶頸。上海交通大學Xingyi Huang以超聲輔助液相剝離為基礎,研究了一種快速、高效、可擴展的BNNSs生產策略,并記錄了一系列剝離因素(如超聲條件、溶劑和大塊材料的加入)對BNNSs收率的影響。結果表明,脫層后BNNSs具有層數少、無缺陷等特點,產率達到72.5%。由于硼原子的Lewis酸位,BNNSs可以與液體電解質中的多硫化物陰離子相互作用,也可以促進鋰的均勻沉積,從而賦予鋰硫電池長壽命。

Yu Chen, et al, Rapid, high-efficient and scalable exfoliation of high-quality boron nitride nanosheets and their application in lithium-sulfur batteries, Nano Res. 2021, 14(7): 2424–2431

DOI: 10.1007/s12274-020-3245-3

https://www.sciopen.com/article/10.1007/s12274-020-3245-3

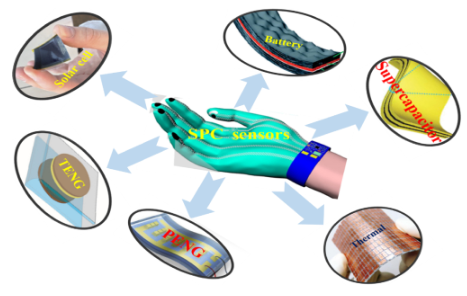

5.Nano Research綜述:用于可穿戴電子設備的自供電智能化學傳感器的最新發展

下一代電子技術將完全基于可穿戴傳感系統。可穿戴式電子傳感器可以在不需要外部電源的情況下以連續和可持續的方式運行,對于便攜式和移動電子應用是必不可少的。馬哈拉施特拉邦阿米蒂大學Dattatray J. Late,耆那大學Chandra Sekhar Rout綜述了用于可穿戴電子設備的可穿戴自供電智能化學傳感器系統的研究進展及其優點。概述了自供電設備的各種模式的能量轉換和存儲技術。然后討論了具有集成能量單元的自供電化學傳感器(SPCS)系統,分為基于太陽能電池的SPCS、基于摩擦電納米發電機的SPCS、基于壓電納米發電機的SPCS、基于儲能裝置的SPCS和基于熱能的SPCS。最后,展望了可穿戴式化學傳感器在自供電傳感系統中的應用前景。

Aaryashree, et al, Recent developments in self-powered smart chemical sensors for wearable electronics, Nano Res. 2021

DOI: 10.1007/s12274-021-3330-8

https://www.sciopen.com/article/10.1007/s12274-021-3330-8

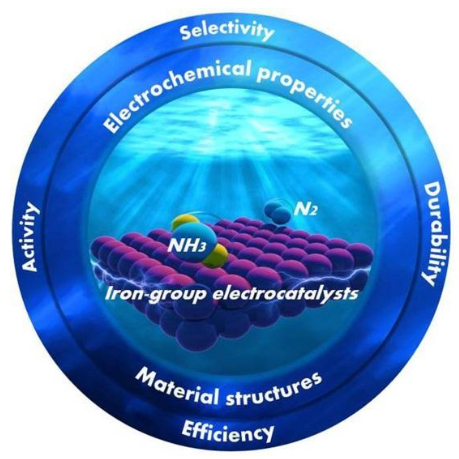

6.Nano Research綜述:用于水介質環境氮還原反應的鐵基電催化劑

由于低能耗和環境友好性,電化學氮還原反應 (NRR) 被認為是生產 NH3 的工業 Haber-Bosch 工藝的替代方案。然而,電化學NRR的主要問題是電催化劑的效率和選擇性不令人滿意。作為一組最便宜和最豐富的過渡金屬,鐵族(Fe、Co、Ni 和 Cu)電催化劑在成本和性能優勢方面顯示出巨大的潛力,可以作為傳統貴金屬催化劑的理想替代品。電子科技大學孫旭平教授,河南大學Dongwei Ma總結了鐵基材料(包括它們的氧化物、氫氧化物、氮化物、硫化物和磷化物等)作為非貴金屬電催化劑在水介質中將環境 N2 轉化為 NH3 的最新進展。討論了提高 NRR 性能的策略和未來發展的前景,為 NRR 研究領域提供指導。

Benyuan Ma, et al, Iron-group electrocatalysts for ambient nitrogen reduction reaction in aqueous media, Nano Res. 2021, 14(3): 555–569

DOI: 10.1007/s12274-020-3049-5

https://www.sciopen.com/article/10.1007/s12274-020-3049-5

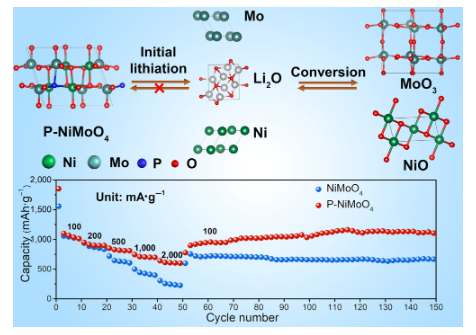

7.Nano Research:通過磷摻雜提高 NiMoO4 負極的本征電子電導率以實現高儲鋰

雜原子摻雜是調節過渡金屬氧化物本質上緩慢的電子電導率和動力學反應以增強其鋰存儲的最有前途的策略之一。在此,四川大學Xiaodong Guo,電子科技大學孫旭平教授,Qian Liu通過使用簡便的水熱法和隨后的低溫磷化處理設計了磷摻雜的 NiMoO4 納米棒 (P-NiMoO4)。磷摻雜在顯著提高 NiMoO4 材料的電子導電性和 Li+ 擴散動力學方面發揮了不可或缺的作用。實驗研究和密度泛函理論計算表明,磷摻雜可以擴大晶面間距并改變 NiMoO4 納米棒的電子結構。同時,引入的磷摻雜劑可以在NiMoO4表面產生一些氧空位,可以加速Li+擴散動力學,為儲鋰提供更多的活性位點。作為例外,P-NiMoO4 電極具有高比容量,出色的循環耐久性,以及鋰離子電池 (LIB) 令人印象深刻的倍率性能。這項工作可以提供一種潛在的策略來提高過渡金屬氧化物的本征電導率作為 LIB 的高性能陽極。

Luchao Yue, et al, Improving the intrinsic electronic conductivity of NiMoO4 anodes by phosphorous doping for high lithium storage, Nano Res. 2022, 15(1): 186–194

DOI: 10.1007/s12274-021-3455-3

https://www.sciopen.com/article/10.1007/s12274-021-3455-3

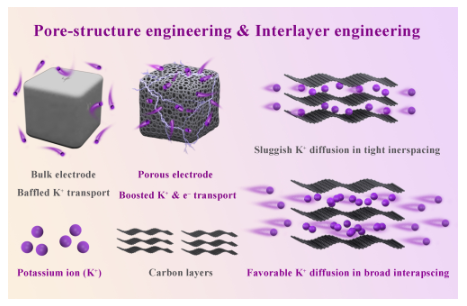

8.Nano Research:通過協同夾層和孔結構工程實現快速穩定的儲鉀

碳基材料被認為是鉀離子電池(PIB)最有前途的電極材料之一。然而,基于報道的多孔碳電極的電池性能仍然不能令人滿意,而深度鉀離子存儲機制仍然相對模糊。在此,哈工大(深圳)Deping Li,Lijie Ci提出了一種簡便的“原位自模板鼓泡”方法來合成具有不同金屬離子的層間調諧分級多孔碳,具有優異的鉀離子存儲性能,尤其是高可逆容量、優異的倍率性能和超長高倍率循環穩定性。理論模擬揭示了層間距離與鉀離子擴散動力學之間的相關性。在實驗上,故意設計的連續循環伏安法 (CV) 測量、非原位拉曼測試、恒電流間歇滴定技術 (GITT) 方法通過解開層間和孔結構工程的協同效應來破譯優異倍率性能的起源。考慮到簡單的制備策略、優越的電化學性能和深刻的機理研究,這項工作可能會加深對碳基 PIB 和相關儲能設備(如鈉離子電池、鋁離子電池、電化學電容器和雙離子電池)的基本理解.

Deping Li, et al, Fast and stable K-ion storage enabled by synergistic interlayer and pore-structure engineering, Nano Res. 2021, 14(12): 4502–4511

DOI: 10.1007/s12274-021-3324-0

https://www.sciopen.com/article/10.1007/s12274-021-3324-0

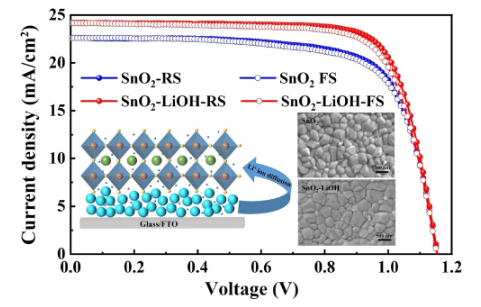

9.Nano Research:離子擴散誘導的雙層摻雜向穩定高效的鈣鈦礦太陽能電池

鈣鈦礦層、電子傳輸層 (ETL) 及其界面與載流子傳輸和提取密切相關,對電流密度具有顯著影響。因此,功能層不盡如人意的電性能對最大化鈣鈦礦太陽能電池(PSC)電流密度的熱力學勢提出了嚴峻挑戰。在此,重慶大學Zhigang Zang,Jiangzhao Chen報告了一種用于高效穩定 PSC 的離子擴散誘導雙層摻雜策略,其中將 LiOH 直接添加到 SnO2 膠體分散溶液中。發現少量的Li+離子留在ETL和摻雜的SnO2中,而大量的Li+離子擴散到SnO2/鈣鈦礦界面并進入鈣鈦礦層,梯度濃度分布自發形成。Li+ 離子摻雜賦予鈣鈦礦和 SnO2 層改善的電性能,這有助于促進載流子傳輸和提取。此外,鈣鈦礦薄膜的結晶度和晶粒尺寸在摻雜后得到增強。與控制設備 (PCE = 19.26%) 相比,摻雜設備提供了 21.31% 的更高功率轉換效率 (PCE),同時改善了環境穩定性。

Zhuang, Q., Wang, H., Zhang, C. et al. Ion diffusion-induced double layer doping toward stable and efficient perovskite solar cells. Nano Res. 15, 5114–5122 (2022).

DOI:10.1007/s12274-022-4135-7

https://www.sciopen.com/article/10.1007/s12274-022-4135-7

10.Nano Research綜述:鉀離子電池負極材料的最新進展

鉀離子電池 (PIB) 是傳統鋰離子電池 (LIB) 的有吸引力的替代品,因為它們具有寬電位窗口、電解質中的快速離子電導率以及較低的成本。然而,PIBs 存在電極材料中緩慢的 K+ 反應動力學、電活性材料的大體積膨脹以及不穩定的固體電解質界面等問題。已經提出了各種策略,特別是在電極設計方面,以解決這些問題。在這篇綜述中,南京大學金鐘教授,上海交通大學Qi Kang,香港理工大學Junxiong Wu系統地討論了 PIB 先進負極材料的最新進展,從設計原則、納米級制造和工程到結構-性能關系。最后,介紹了 PIB 向實際應用發展的剩余局限性、潛在解決方案和可能的研究方向。這篇綜述將為 PIB 的實驗室開發和實際應用提供新的見解。

Lianbo Ma, et al, Recent advances in anode materials for potassium-ion batteries: A review, Nano Res. (2022).

DOI: 10.1007/s12274-021-3439-3

https://www.sciopen.com/article/10.1007/s12274-021-3439-3

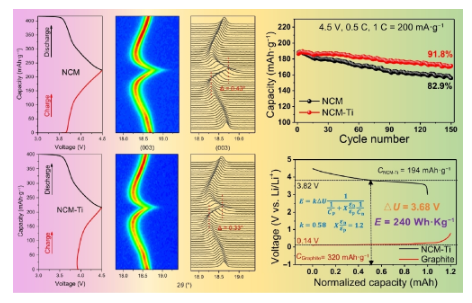

11.Nano Research:原子Ti摻雜對鋰離子充電電池高壓高鎳層狀氧化物正極的穩定作用

高壓高鎳鋰層狀氧化物正極以其高輸出容量滿足日益增長的進一步提高可充電鋰離子電池(LIBs)能量密度的需求,顯示出巨大的應用前景。在這里,清華大學Zechao Zhuang,吉林師范大學Wanqiang Liu,Limin Chang將2 mol% Ti 原子作為改性材料摻雜到 LiNi0.6Co0.2Mn0.2O2 (NCM) 中以改造 LiNi0.6Co0.2Mn0.18Ti0.02O2 (NCM-Ti) 并解決長期存在的固有問題。在 4.5 V 的高截止電壓下,NCM-Ti 在 150 次循環后提供更高的容量保持率(91.8% 對 82.9%),并且在高倍率下具有出色的倍率容量電流密度比原始 NCM 高 10 C。所設計的以石墨為負極、NCM-Ti為正極的高壓全電池也表現出高能量密度和優異的電化學性能。優異的電化學行為可歸因于強Ti-O鍵和沒有未成對電子,從而提高了整體結構和電極-電解質界面的穩定性。原位 X 射線衍射分析表明,Ti 摻雜抑制了不需要的 H2-H3 相變,最大限度地減少了機械退化。非原位 TEM 和 X 射線光電子能譜表明,Ti 摻雜抑制了界面氧的釋放,減少了不需要的界面反應。

Cheng, Y., Sun, Y., Chu, C. et al. Stabilizing effects of atomic Ti doping on high-voltage high-nickel layered oxide cathode for lithium-ion rechargeable batteries. Nano Res. 15, 4091–4099 (2022).

DOI:10.1007/s12274-021-4035-2

https://www.sciopen.com/article/10.1007/s12274-021-4035-2

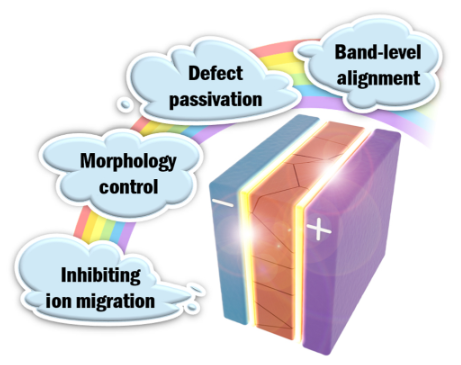

12.Nano Research綜述:鈣鈦礦太陽能電池界面工程的最新進展

鹵化鉛鈣鈦礦太陽能電池(PSC)在過去十年中得到了快速發展。由于其出色的功率轉換效率和堅固且低成本的制造,鈣鈦礦迅速成為下一代光伏技術最有前途的候選者之一。隨著 PSC 的發展,界面工程在最大化器件性能和長期穩定性方面發揮著越來越重要的作用,因為 PSC 中的界面與缺陷管理、載流子動力學和表面鈍化密切相關。新南威爾士大學Xiaojing Hao,西南石油大學Meng Zhang,Yuelong Huang重點介紹了鈣鈦礦活性層和電荷傳輸層之間的界面修飾,以及界面工程策略驅動的高效穩定 PSC 的最新進展。討論了界面工程在缺陷鈍化、抑制離子遷移、能帶排列優化和形態控制方面的貢獻作用。最后,基于最新進展和進展,提出了未來PSCs界面工程研究的策略和機遇,以促進鈣鈦礦光伏技術的發展。

Wenjing Yu, et al, Recent advances on interface engineering of perovskite solar cells, Nano Res. 2022

DOI: 10.1007/s12274-021-3488-7

https://www.sciopen.com/article/10.1007/s12274-021-3488-7

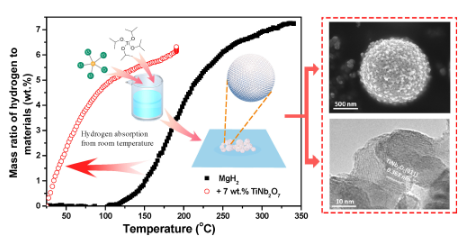

13.Nano Research:用于 MgH2 可逆儲氫的分級多孔 TiNb2O7 納米球衍生的高活性多價多元素催化劑

將 MgH2 用作儲氫介質的關鍵限制包括高 H2 解吸溫度和緩慢的反應動力學。浙江大學劉永鋒教授合成了由 20-50 nm 納米球構成的微米級分級多孔 TiNb2O7 球體,其在作為前體的 MgH2 中顯示出穩定的催化儲氫活性。在 MgH2 中添加 7 wt.% TiNb2O7 可將脫氫起始溫度從 300 °C 降低至 177 °C。在 250 °C 下,約 5.5 wt.% H2 在 10 分鐘內迅速釋放。即使在室溫下 50 bar 氫氣下也檢測到氫氣吸收;在 150 °C 下 3 分鐘內吸收 4.5 wt.% H2,表現出優異的低溫加氫性能。此外,從第二個循環開始觀察到幾乎恒定的容量,證明了穩定的可循環性。在球磨和初始脫/氫過程中,TiNb2O7 中的高價 Ti 和 Nb 被還原為低價物種甚至零價金屬,原位形成多價多元素催化環境。通過密度泛函理論 (DFT) 計算,Nb 和 Ti 的混合氧化物具有很強的協同效應,這大大削弱了 Mg-H 鍵,導致 MgH2 儲氫反應的動力學勢壘大幅降低。

Lingchao Zhang, et al, Highly active multivalent multielement catalysts derived from hierarchical porous TiNb2O7 nanospheres for the reversible hydrogen storage of MgH2, Nano Res. 2021, 14(1): 148–156

DOI: 10.1007/s12274-020-3058-4

https://www.sciopen.com/article/10.1007/s12274-020-3058-4

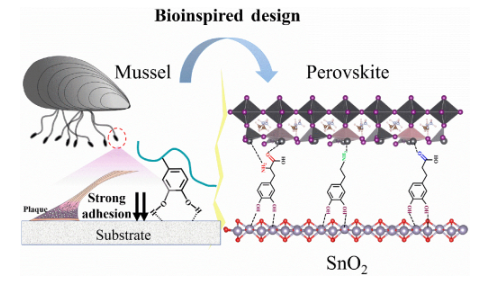

14.Nano Research:用于平面鈣鈦礦太陽能電池掩埋界面雙邊協同鈍化的仿生分子設計

具有非暴露特征的掩埋界面中陷阱介導的能量損失構成了實現高性能鈣鈦礦太陽能電池(PSC)的嚴峻挑戰之一。受貽貝粘附機制的啟發,鄭州大學Yiqiang Zhang合成了三種具有功能性路易斯堿基的兒茶酚衍生物,即3,4-二羥基苯丙氨酸(DOPA)、3,4-二羥基苯乙胺(DA)和3-(3,4-二羥基苯基)丙酸( DPPA),是經過戰略設計的。這些分子作為界面連接劑被結合到鈣鈦礦和SnO2表面之間的掩埋界面中,實現雙邊協同鈍化效果。交聯可以產生與配位不足的 Pb2+ 和 Sn4+ 缺陷的二次鍵合。用 DOPA 處理的 PSC 表現出最佳性能和操作穩定性。在 DOPA 鈍化后,平面 PSC 的穩定功率轉換效率 (PCE) 為 21.5%。經過 55 天的室溫儲存,含有 DOPA 交聯劑的未封裝器件在相對濕度約為 15% 的空氣中仍可保持其初始性能的 85%。

Bin Wang, et al, Bioinspired molecules design for bilateral synergistic passivation in buried interfaces of planar perovskite solar cells, Nano Res. 2022, 15(2): 1069–1078

DOI: 10.1007/s12274-021-3600-z

https://www.sciopen.com/article/10.1007/s12274-021-3600-z

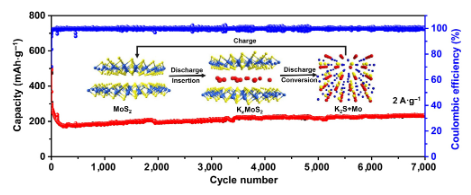

15.Nano Research:N, P共摻雜石墨烯支撐少層MoS2作為鉀離子存儲的長壽命和高倍率陽極材料

層狀結構的 MoS2 被認為是一種很有前途的鉀離子電池負極材料。在此,山東大學Jian Yang,煙臺大學Yanli Zhou通過簡單的兩步合成成功制備了 N,P 共摻雜還原氧化石墨烯(MoS2/N,P-rGO)上的 MoS2 納米片,其中少層的 MoS2 納米片化學鍵合到 N,P 的表面-rGO。作為負極材料,MoS2/N,P-rGO 表現出高比容量,出色的倍率性能,以及出色的循環壽命,遠優于 MoS2 和 MoS2/rGO。這些先進的性能優于迄今為止報道的大多數鉀離子電池陽極材料。同時,通過原位和非原位表征揭示了 MoS2/N、P-rGO 的儲鉀反應。動力學分析證實,MoS2/N、P-rGO 的 K 存儲以贗電容為主。

Guangyao Ma, et al, N, P-codoped graphene supported few-layered MoS2 as a long-life and high-rate anode materials for potassium-ion storage, Nano Res. 2021, 14(10): 3523–3530

DOI: 10.1007/s12274-021-3606-6

https://www.sciopen.com/article/10.1007/s12274-021-3606-6

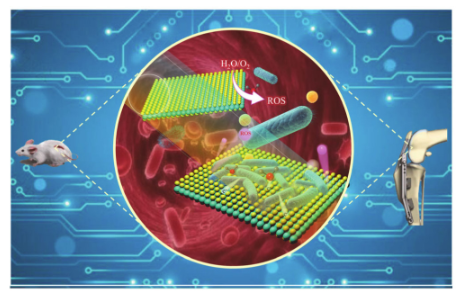

16.Nano Research綜述:發光過渡金屬硫化物:高效抗菌劑的新選擇

在全球范圍內,每年有數百萬人死于微生物感染相關疾病。更可怕的情況是,由于抗生素的過度使用,尤其是在發展中國家,人們正在與細菌變異作斗爭。除非配備新型殺菌武器,否則超級細菌的出現將是未來難以處理的環境和健康危害。因此,開發可行的抗菌方法以維持人類社會的繁榮發展至關重要。最近的研究表明,過渡金屬硫化物 (TMSs) 具有優異的抗菌性能、可接受的生物相容性、高太陽能利用效率和優異的光熱轉換特性,因此具有突出的殺菌應用潛力,因此,對近年來的綜合綜述這方面的進展將有利于未來的發展。在這篇綜述文章中,山東大學Fenglong Wang,Yanyan Jiang,濟南口腔醫院Yixin Yin從TMSs的抗菌機制入手,提供一個初步的認識。此后,系統地調查和總結了 TMSs 材料工程策略的最新研究進展,以提高其抗菌性能,然后總結了基于 TMSs 的抗菌平臺的實際應用場景。最后,在深入調查和分析的基礎上,我們強調了該領域面臨的挑戰和未來發展趨勢。

Han, H., Yang, J., Li, X. et al. Shining light on transition metal sulfides: New choices as highly efficient antibacterial agents. Nano Res. 14, 2512–2534 (2021).

DOI:10.1007/s12274-021-3293-3

https://www.sciopen.com/article/10.1007/s12274-021-3293-3