特別說明:本文由學研匯技術 中心原創撰寫,旨在分享相關科研知識。因學識有限,難免有所疏漏和錯誤,請讀者批判性閱讀,也懇請大方之家批評指正。研究背景

全鈣鈦礦TSCs有望超越單結太陽能電池的Shockley-Queisser (SQ)效率極限。小面積(0.049 cm2)單片全鈣鈦礦TSCs的認證功率轉換效率(PCE)已達到28%,超過了最好的單結TSCs(25.7%)。全鈣鈦礦串聯PCE的快速增加主要是由低帶隙(LBG, 1.2-1.3 eV)鈣鈦礦(PVSK)亞電池的進步推動的。

關鍵問題

1、寬帶隙鈣鈦礦亞電池仍存在電壓損失大和填充因子低等問題對于寬帶隙(WBG,>1.75 eV)鈣鈦礦亞電池,存在相對較大的電壓損失,且WBG PSCs的填充因子(FFs)相對較低,特別是對于面積為>1 cm2的WBG PSCs。2、在全鈣鈦礦串聯結構中緩解VOC損失非常具有挑戰性WBG鈣鈦礦太陽能電池中存在大量的VOC損失,主要歸因于WBG鈣鈦礦吸收體本身的陷阱密度較高,與電荷選擇接觸的能帶匹配性較差。對于全鈣鈦礦串聯結構,在更寬禁帶(>1.75 eV)的鈣鈦礦中緩解VOC損失非常具有挑戰性。3、WBG PSCs和全鈣鈦礦串聯的性能受限于低FF低FF主要是由于薄膜均勻性差,電荷輸運不理想,PVSK與電荷選擇層之間無輻射復合。對于具有較大有源面積(>1 cm2)的器件,這種限制更為明顯。4、迫切需要優化能級匹配、成膜和電荷傳輸/收集能力之間的平衡人們迫切需要合理的分子設計,以優化能級匹配、成膜和電荷傳輸/收集能力之間的平衡,從而為大規模WBG PSCs和全鈣鈦礦TSCs創造新的前景。

新思路

有鑒于此,四川大學趙德威教授,陳聰副研究員和廈門大學唐衛華教授等人開發了一種新型的自組裝單分子層(4-(7H-二苯并[c,g]咔唑-7基)丁基膦酸(4PADCB)作為WBG鈣鈦礦太陽能電池(PSCs)的空穴選擇層,該層通過抑制界面非輻射重組促進了高質量WBG鈣鈦礦的大面積生長,從而實現了高效的空穴提取。將4PADCB集成到器件中,在1.77 eV的PSC中展示了1.31 V的高開路電壓(VOC),對應于創紀錄的0.46V低開路電壓損失(相對于帶隙)。使用這些WBG鈣鈦礦亞電池,本文報告了27.0%(26.4%經認證穩定)單片全鈣鈦礦TSCs,孔徑面積為1.044 cm2。經認證的串聯電池顯示了2.12 V的高VOC和82.6%的FF。本工作展示的大面積TSCs具有認證的創紀錄效率,是升級全鈣鈦礦串聯光伏技術的關鍵一步。

1、開發了新型SAM,同時改善SAM的成膜和電荷傳輸/收集作者在商用4PACz的咔唑基團中引入了兩個苯環,同時改善了SAM的成膜和電荷傳輸/收集。并通過表征證實了末端芳香族環之間存在空間排斥性相互作用,以及4PADCB具有高效界面電荷傳輸。作者探測了ITO上沉積的各種HTLs,表明4PADCB在ITO上的錨定比4PACz更為均勻,潤濕性提高,有利于均勻性。作者制作了WBG PSCs,并對其性能和穩定性進行了表征,結果表明基于SAM的器件的性能全面提高,且連續運行501 h后仍能保持90%的效率。作者將優化的WBG鈣鈦礦集成到厘米尺度的單片全鈣鈦礦TSCs中,證實了基于SAM串聯的VOC和FF均有顯著改善,且穩定性高。1、報告了高效率的單片全鈣鈦礦串聯和厘米級全鈣鈦礦串聯的最高認證值報告了27.0%(26.4%經認證穩定)單片全鈣鈦礦TSCs,串聯電池顯示了2.12 V的高VOC和82.6%的FF,展示了大面積TSCs具有認證的創紀錄效率。2、開發了新型自組裝單分子層,實現了高效的空穴提取設計了一種新型SAM,通過構建新的7H-二苯并羧基(DCB)末端基團,提高了薄膜覆蓋率和表面潤濕性,允許快速抽孔和抑制界面非輻射復合,實現了高效空穴提取。將4PADCB集成到器件中,在1.77 eV的PSC中展示了1.31 V的高開路電壓(VOC),對應于創紀錄的0.46V低開路電壓損失(相對于帶隙)。

技術細節

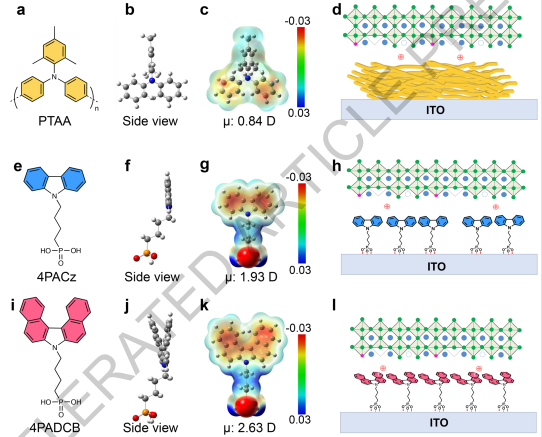

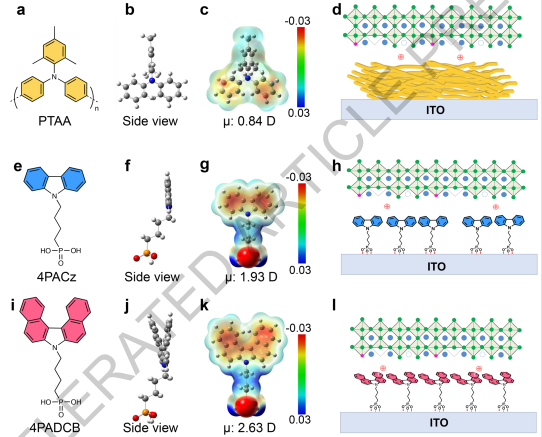

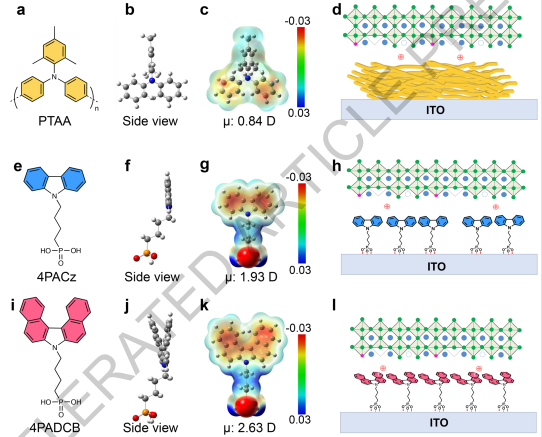

作者在商用4PACz的咔唑基團中引入了兩個苯環,以同時改善SAM的成膜和電荷傳輸/收集。由于末端芳香族環之間存在空間排斥性相互作用,所構建的DCB部分呈現非共面螺旋形結構,可有效阻礙分子聚集,提高SAM的溶解度。此外,變形后的DCB在固態狀態下也具有更有序的排列,使4PADCB薄膜更加均勻緊湊。4PADCB在DCB上表現出較高的電子密度,特別是在靠近界面的苯環上,這可能會潛在地增強與上部鈣鈦礦的相互作用,以促進界面電荷傳輸。分子動力學模擬表明,4PADCB在ITO上沉積時表現出平行于襯底的共軛骨架主導取向,這有利于WBG鈣鈦礦向4PADCB和ITO的空穴傳輸。

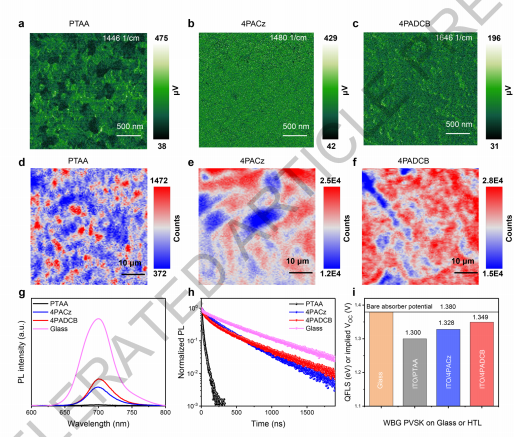

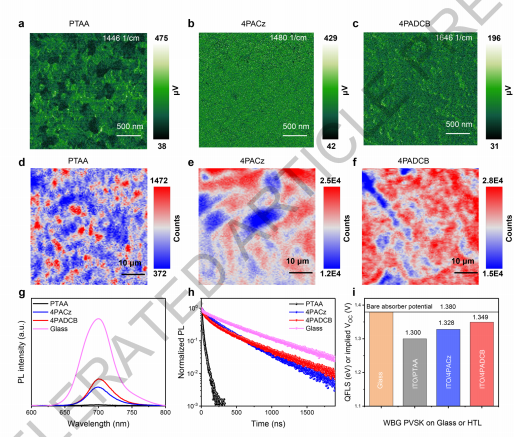

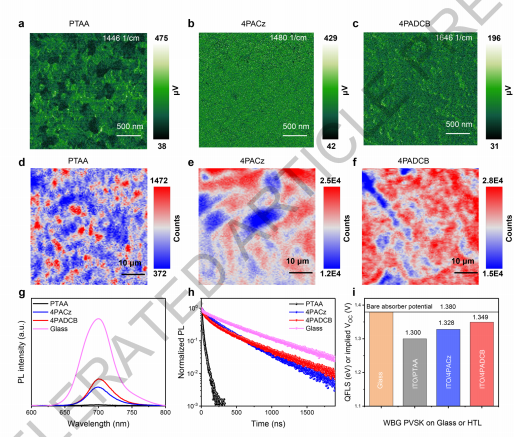

圖 ITO、HTLs和PVSK之間的材料特性和互連原理圖為了探測ITO上沉積的各種HTLs的均勻性,進行了光致力顯微鏡(PiFM),由于DCB端基的特殊空間位阻,4PADCB在ITO上的錨定比4PACz更為均勻。4PADCB的潤濕性提高,有利于均勻性,并允許SAM和PVSK薄膜的完全覆蓋。ITO上沉積在不同HTLs上的WBG PVSK的均勻性研究表明在4PADCB上生長的WBG PVSK的均勻性和光電質量都有顯著提高。從不同HTLs的襯底上剝離鈣鈦礦,結果表明SAM基鈣鈦礦薄膜的均勻性顯著提高,PL強度顯著增強,證明了鈣鈦礦在4PADCB上的均勻性改善,有助于抑制界面非輻射復合。PVSK薄膜的電荷轉移和重組動力學研究表明τ2的延長可能與抑制的界面非輻射重組有關。為了量化HTL/PVSK界面上的非輻射重組損失,測量了光致發光量子產額(PLQY)來估計準費米能級分裂(QFLS)或隱含VOC,4PADCB樣品的最大PLQY值為0.23%,QFLS值為1.349 eV,這說明4PADCB有效地抑制了界面非輻射重組損失。

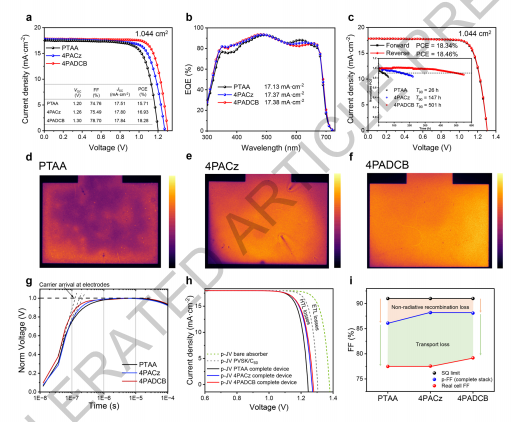

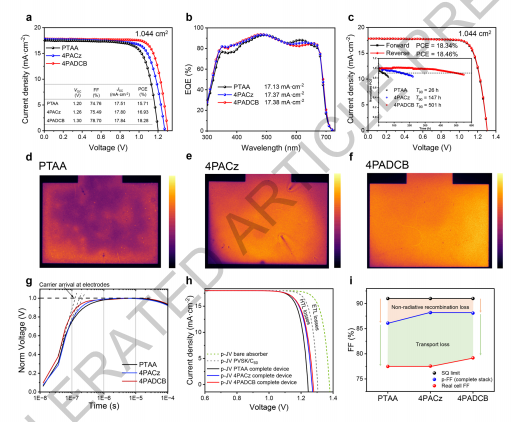

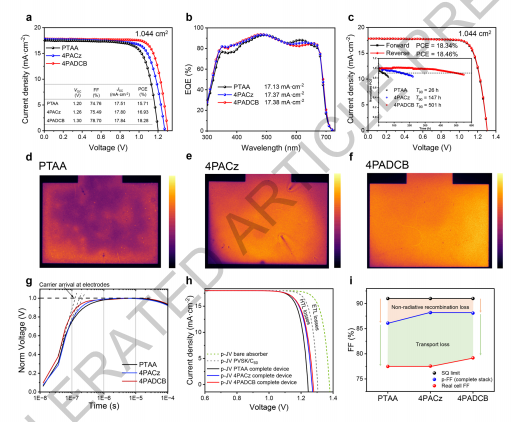

圖 不同HTLs的ITO和PVSK薄膜上HTLs的表征受到4PADCB HTL增強的薄膜均勻性和減少的界面重組的鼓舞,作者制作了玻璃/ITO/HTL/WBG PVSK/C60/SnO2/Cu的器件結構的WBG PSCs。與PTAA相比,帶有4PACz和4PADCB HTLs的小面積(~0.05 cm2) WBG器件在VOC方面有顯著改善。當活性區域放大到厘米尺度(~1 cm2)時,4PADCB器件保持了1.30 V的高VOC和78.7%的高FF。對不同HTL的大面積PSCs光伏參數的統計表明,基于SAM的器件的性能全面提高。厘米尺度的1.77 eV-WBG PSCs的PCE為18.46%,VOC為1.31 V, FF為79.18%,JSC為17.80 mA·cm-2。4PADCB連續運行501 h后仍能保持90%的效率。進一步地,通過電致發光(EL)測繪測量闡明了使用4PADCB的大面積WBG PSCs在效率和穩定性方面的改進的原因。

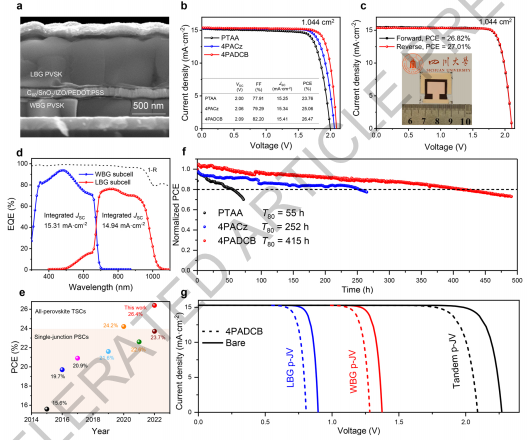

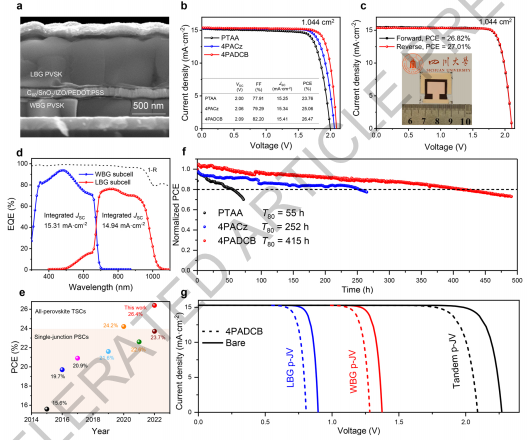

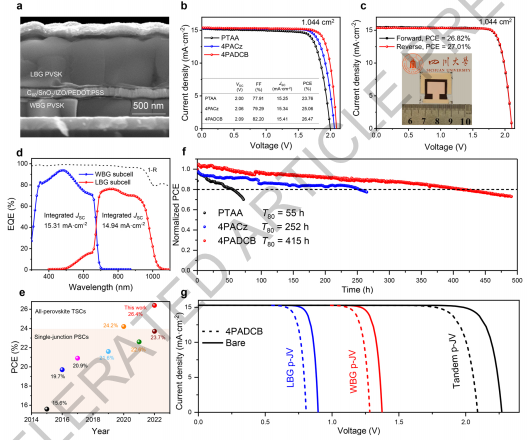

為了展示本工作開發的WBG PSC的潛力,將優化的WBG鈣鈦礦集成到厘米尺度的單片全鈣鈦礦TSCs中。采用1.25 eV LBG FA0.6MA0.3Cs0.1Sn0.5Pb0.5I3鈣鈦礦亞電池,其PCE為21.27%,VOC為0.85 V, FF為78.14%,JSC為31.58 mA·cm-2。基于SAM串聯的VOC和FF均有顯著改善,即4PADCB串聯的VOC提高了2.09 V, FF提高了82.20%。性能最好的全鈣鈦礦TSC獲得了創紀錄的27.01%(26.82%)的大面積效率, VOC為2.11 V (2.11 V),FF為83.13% (82.31%),JSC為15.37 mA·cm-2 (15.46 mA·cm-2)。對環境空氣中具有不同HTLs的封裝串聯進行了最大功率點(MPP)跟蹤,4PADCB TSC連續運行415 h后效率保持其初始值的80%。為了更深入地了解基于具有實際光電質量的吸收劑的全鈣鈦礦TSCs的局限性和實際效率潛力,作者對單片串聯器件中沉積在玻璃和鈣鈦礦亞細胞上的單個鈣鈦礦細胞進行了詳細分析,證實了單片串聯器件中VOC的改善主要源于改進的WBG鈣鈦礦亞電池。

展望

總之,作者開發了一種新型的自組裝單分子層,通過抑制界面非輻射重組促進了高質量WBG鈣鈦礦的大面積生長,實現了高效的空穴提取。盡管取得了令人鼓舞的成績,但大面積串聯效率還有很大的提升空間。未來的研究應該集中在PVSK/C60界面的能量變化和重組損失方面。此外,通過光學管理,如涂覆增透膜、減小TCO ICL的厚度以減小寄生吸收、略微減小WBG鈣鈦礦吸收體的帶隙、增加LBG鈣鈦礦吸收體的厚度,可以進一步提高疊層電池的JSC。此外,近紅外光捕獲的襯底紋理可以用來增加光程長度。薄吸收器也可以實現高VOC-FF產品。He, R., Wang, W., Yi, Z. et al. All-perovskite tandem 1 cm2 cells with improved interface quality. Nature (2023).https://doi.org/10.1038/s41586-023-05992-y