特別說明:本文由學研匯技術 中心原創撰寫,旨在分享相關科研知識。因學識有限,難免有所疏漏和錯誤,請讀者批判性閱讀,也懇請大方之家批評指正。

原創丨彤心未泯(學研匯 技術中心)

編輯丨風云

研究背景

鐵電體以其在非易失性存儲器和電傳感器中的應用而聞名,其應用已擴展到用于高效可再生能源收集的鐵電光伏領域,以及用于強大神經形態計算的突觸器件方向。近年來,鐵電體的研究已擴展到二維(2D)極限,包括單晶胞厚度的鈣鈦礦鐵電體,面內或面外極化的單層鐵電體和二維范德華堆疊的moiré鐵電體。

關鍵問題

然而,鐵電體的研究仍存在以下問題:

1、單質鐵電性的實現至今缺乏實驗證實。

在所有傳統的鐵電化合物中,至少需要兩個或以上的組成離子來支持極化的產生。相比之下,由于單質材料晶胞中的原子是同質的,有序電偶極子甚至鐵電極化似乎難以自發形成。

2、單質鐵電性已被預測,但仍未實現

元素周期表中,金屬和絕緣體之間元素能實現多元的化學價態,通過子晶格中微環境的差異,可打破其微妙的軌道平衡,從而在一個晶胞中同時實現兩種不同的化學狀態,這為實現單質材料的鐵電性提供了可能。

有鑒于此,新加坡國立大學Andrew T. S. Wee教授、茍健博士研究團隊,聯合中國科學院物理研究所陳嵐研究員和浙江大學陸赟豪教授報道了在類黑磷結構鉍中觀察到的單質鐵電態,其中,子晶格間有序的電荷轉移和規則的原子畸變同時出現。作者發現,與一般在單質中出現的均質軌道構型不同,類黑磷Bi單層中的Bi原子保持了較弱的、各向異性的sp軌道雜化,從而在子晶格間產生了反轉對稱性破缺的翹曲結構,并伴隨著出現電荷的重新分布。基于此,他們通過優化的掃描隧道顯微鏡(STM)和非接觸式原子力顯微鏡(nc-AFM)技術對類黑磷Bi的原子構型和子晶格間電荷轉移進行了細致精準的測量研究,從而證實了單層鉍中出現了面內電極化現象。進一步,他們利用掃描探針顯微鏡所產生的面內電場,從實驗上觀察到鐵電極化的翻轉操作。由于子晶格間電荷轉移和鐵電畸變之間的共軛鎖定,還觀察到電子結構和電極化競爭所引起的180°尾對尾疇壁處的異常電勢分布。這種全新的單質鐵電現象拓寬了鐵電形成的機制,并豐富了未來鐵電電子器件的實際應用。

技術方案:

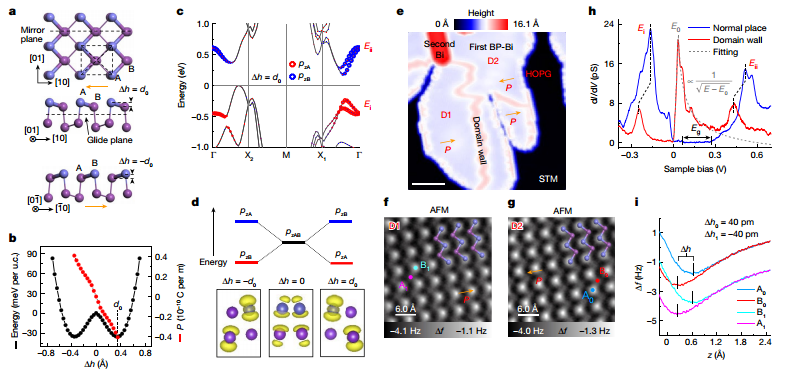

1、解析了單層BP-Bi的自發對稱性破缺

理論分析表明單分子層類黑磷結構鉍BP-Bi(α相Bi)中具有小勢壘的雙阱勢,意味著兩個疇態之間可能存在鐵電極化翻轉。作者在高取向熱解石墨(HOPG)上優化生長了BP-Bi,使單層BP-Bi能保持本征并平整的表面,以便于細致的鐵電性質的表征。他們利用超高空間分辨的AFM進行詳細的原子成像,表明在連續BP-Bi島中有兩種不同的疇態。

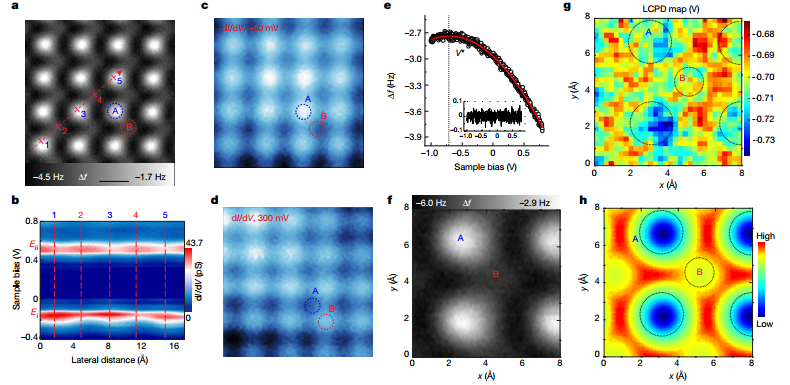

2、確認了BP-Bi的面內極化

作者通過pz軌道的能量劈裂所對應的A和B之間表面局域態密度(LDOS)的變化以及局部接觸電勢差(LCPD)來證明子晶格間的電荷轉移,在dI/dV和LCPD測量的基礎上,結合面內畸變(非中心對稱)的原子構型,確認面內極化。

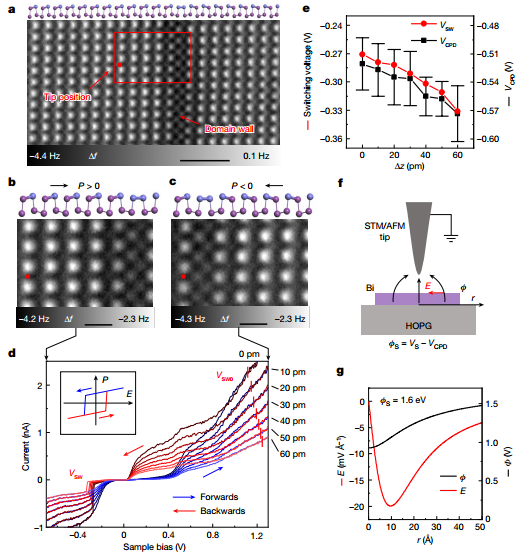

3、證實了BP-Bi的鐵電翻轉

作者利用來自STM/AFM針尖電場的面內分量來操縱針尖附近的小鐵電疇的極化,通過實驗驗證了兩個疇態(Δh=d0和Δh=?d0)之間的鐵電態的翻轉。

4、探究了180°疇壁

作者分析了單層BP-Bi的180°頭對頭疇壁和共軛的180°尾對尾疇壁,展示了單層BP-Bi體系中電子結構和鐵電畸變之間的共軛相關性。

創新點:

1、證實了單質鐵電的可行性

作者證實了單質BP-Bi單層結構中的面內極化及對外電場的極化翻轉響應,證明了單質材料實現鐵電極化的能力。

2、解析了電子結構與反演對稱性之間的相互關聯

作者通過BP-Bi中的自發電荷重分布和鐵電畸變表明了電子結構與反演對稱性之間的相互關聯。啟發了鐵電性在電調制能帶結構方面的優勢,以及在拓撲和超導等領域可能的調控應用前景。

3、拓寬了鐵電體的形成機制

極化特性對于材料的基本光學和電學性質具有至關重要的影響。單質鐵電極化的發現為單質材料的基本物性研究添加了新的切入角度。這意味著這一發現除了推翻了離子極化僅存在于化合物中的固有觀念之外,單質鐵電性將為新型鐵電材料的研究和設計帶來新的視角,并啟發未來單質材料中新物理的發現和研究。

技術細節

單層BP-Bi的自發對稱性破缺

單分子層α相Bi具有類似黑磷的晶格結構(BP-Bi)。由于Bi的原子序數很大,在6s軌道和6p軌道之間具有弱雜化,使其具有部分sp2性質,而不是黑磷中存在的均勻四面體sp3構型。這為子晶格間帶來了一個小的原子翹曲(Δh),從而實現了晶格中心對稱性的缺失。反轉對稱性的打破使得BP-Bi具有Δh= d0或Δh=?d0兩種疇態。第一性原理計算表明,兩種疇態可以通過跨越43 meV的小能量勢壘實現相互轉換。此外,翹曲自由度增大了A和B子晶格上pz軌道的帶隙,導致了pz軌道的退簡并。具有小勢壘的非諧雙阱勢意味著兩個疇態之間可能存在鐵電翻轉。作者在高取向熱解石墨(HOPG)上生長了BP-Bi。AFM的測量表明,在被一個疇壁隔開的兩個相鄰疇中有兩種不同的疇態。力譜測量(Δf(z)譜)在恒高模式下對子晶格A和B上Δf(z)力譜的拐點實測高度差定量地表明了翹曲程度,其結果是Δh0 =?Δh1= 40 pm。

圖 BP-Bi的非中心對稱原子結構

面內極化

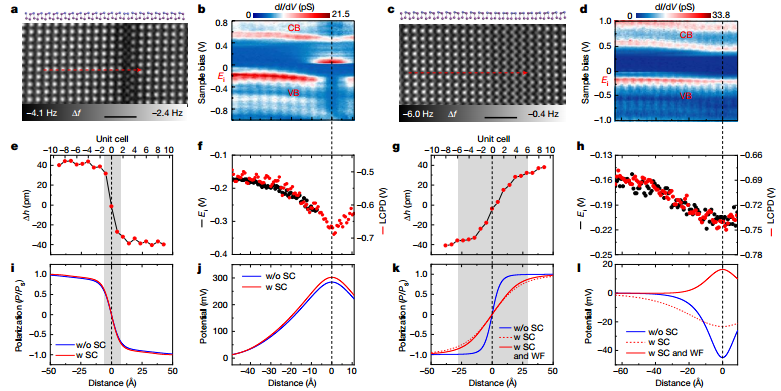

在翹曲結構中,BP-Bi子晶格A和B之間的電荷轉移用pz軌道的能量劈裂和A和B之間表面靜電勢的變化來證實。pz軌道對應的兩個dI/dV峰值中對應一個子晶格的態小于零(占據態,Ei),而另一個子晶格的態大于零(空態,Eii)。穿過ABABA晶格的dI/dV線譜揭示了兩個峰的變化情況。價帶峰Ei在A子晶格明顯較強,但在B子晶格較弱,而導帶峰Eii表現情況恰好相反。在2D空間下,價帶和導帶的dI/dV map顯示了相同的特征: 占據的pz軌道處于A子晶格,而非占據的pz軌道主要處于B子晶格,證實了預測中的電子從B轉移到A的情況。另一個證明電子轉移的證據是在原子尺度上每個子晶格上的局部接觸電位差(LCPD)存在差異。相應的,他們利用AFM進行KPFM的測量表征,結果驗證了A和B兩個子晶格間具有不同的表面勢。利用自發翹曲原子模型,作者也模擬了表面靜電勢,再現了實驗觀測到的LCPD圖,并表明了最頂端A子晶格存在電子富集的情況。最終,在上述dI/dV和LCPD測量的基礎上,結合面內扭曲的原子結構,可以確認面內極化的存在。

圖 單層BP-Bi中A和B子晶格間電荷分布測量

鐵電極化翻轉

鐵電材料的極化可被外加電場逆轉。實驗中可以利用STM/AFM針尖產生的電場的面內分量來翻轉針尖附近的鐵電疇的極化。在特定針尖高度的樣品偏壓掃場過程中,由疇壁I-V曲線可知,較大的帶隙電流回滯表明,在施加正偏壓過程中疇壁已移動到針尖位置。當樣品偏壓達到負值VSW時,電流跳到原始水平,表明疇壁向后移動,恢復到起始的狀態。正反電壓掃描后的AFM圖像也直觀的展示了疇壁的運動。實驗驗證了兩個疇態(Δh=d0和Δh=?d0)之間的鐵電極化翻轉。在回滯曲線中,正偏壓側(VSW0)和負偏壓側(VSW)的翻轉所對應的跳變電壓均表現出針尖高度依賴性。作者發現電場在負偏壓側(VSW)主要受LCPD支配,而在正偏壓側則主要受針尖-樣本距離變化的影響。因此,在更高的針尖高度下,觸發相同極化翻轉所需的跳變電壓在負偏置壓側減小,而在正偏壓側相應地增大。

圖 STM/AFM針尖對鐵電極化的翻轉操縱

180°疇壁

除了單層BP-Bi中180°頭對頭疇壁外,還觀察到共軛的180°尾對尾鐵電疇壁。頭對頭疇壁的dI/dV測量揭示了帶隙內的一維電子態,并且在疇壁附近的導帶和價帶都向下方彎曲,說明電子在疇壁周圍的積聚。然而,當在尾對尾疇壁處,dI/dV譜在價帶和導帶中顯示出不一致的能帶偏移,表現出與頭對頭疇壁的彎曲方向相同的較小能帶彎曲。經過分析表明表明,頭對頭疇壁和尾對尾疇壁在有無庫倫屏蔽效應下的行為迥然不同。尾對尾疇壁的向上能帶彎曲原則上會大幅增加局部載流子濃度,從而減少托馬斯-費米屏蔽長度,并強烈屏蔽庫侖相互作用或抑制自發極化Ps。此外,分析還發現了尾對尾疇壁處原子翹曲漸變與電子結構演化相互關聯的現象,說明了單層BP-Bi體系中電子結構和鐵電畸變之間的共軛相關性。

圖 180°疇壁處的疇壁寬度和能帶彎曲

總之,作者通過實驗證實了單質BP-Bi單層中的面內極化,并觀察到鐵電極化翻轉,證明了在單質或單質化合物中實現鐵電極化的能力。BP-Bi中的自發電荷重分布和鐵電原子畸變表明了電子結構與反演對稱性之間的相互關聯。由于BP-Bi的重p型摻雜,在180°尾對尾疇壁處觀察到載流子的庫侖屏蔽作用和鐵電畸變對電子態的調制。單質鐵電性激發了鐵電性在電調控能帶結構方面的優勢,以及通過電場調控除磁性以為的其它潛在的涌現現象的能力,如拓撲、超導等。

參考文獻:

Gou, J., Bai, H., Zhang, X.et al. Two-dimensional ferroelectricity in a single-element bismuth monolayer. Nature (2023).

https://doi.org/10.1038/s41586-023-05848-5