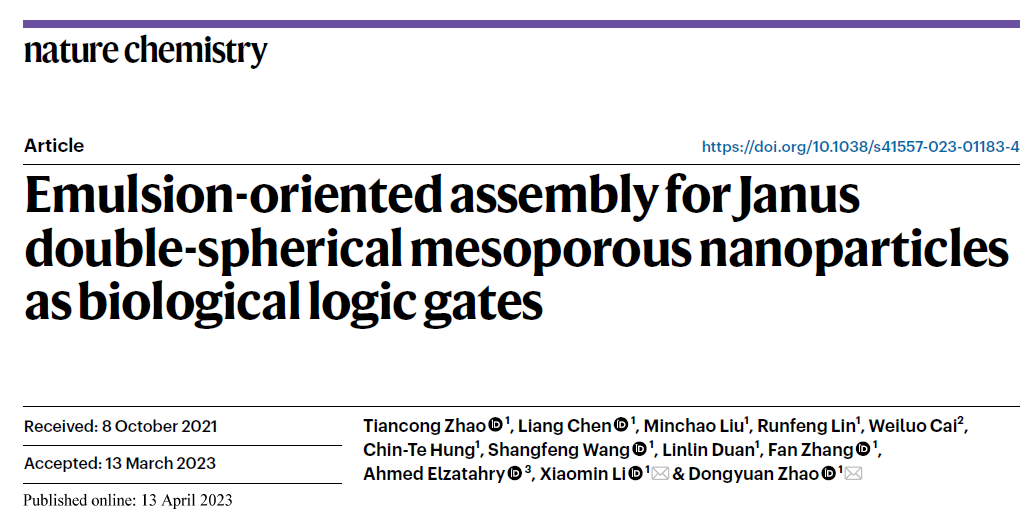

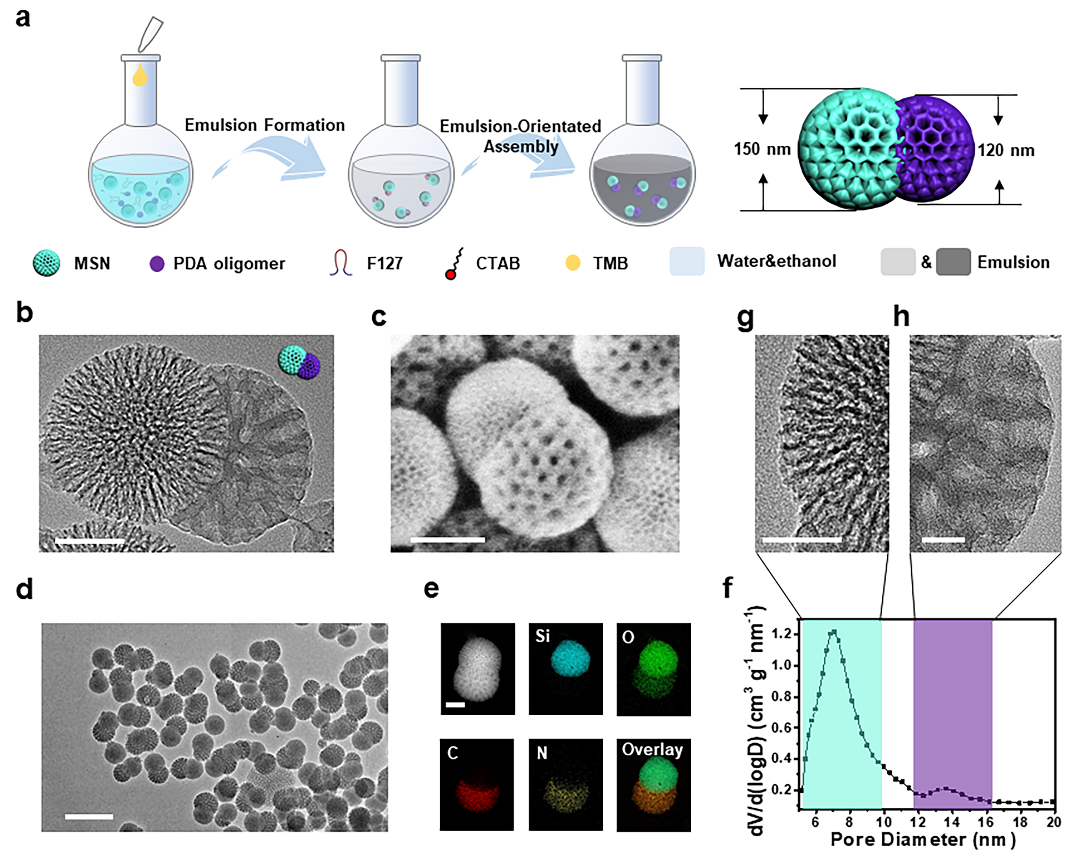

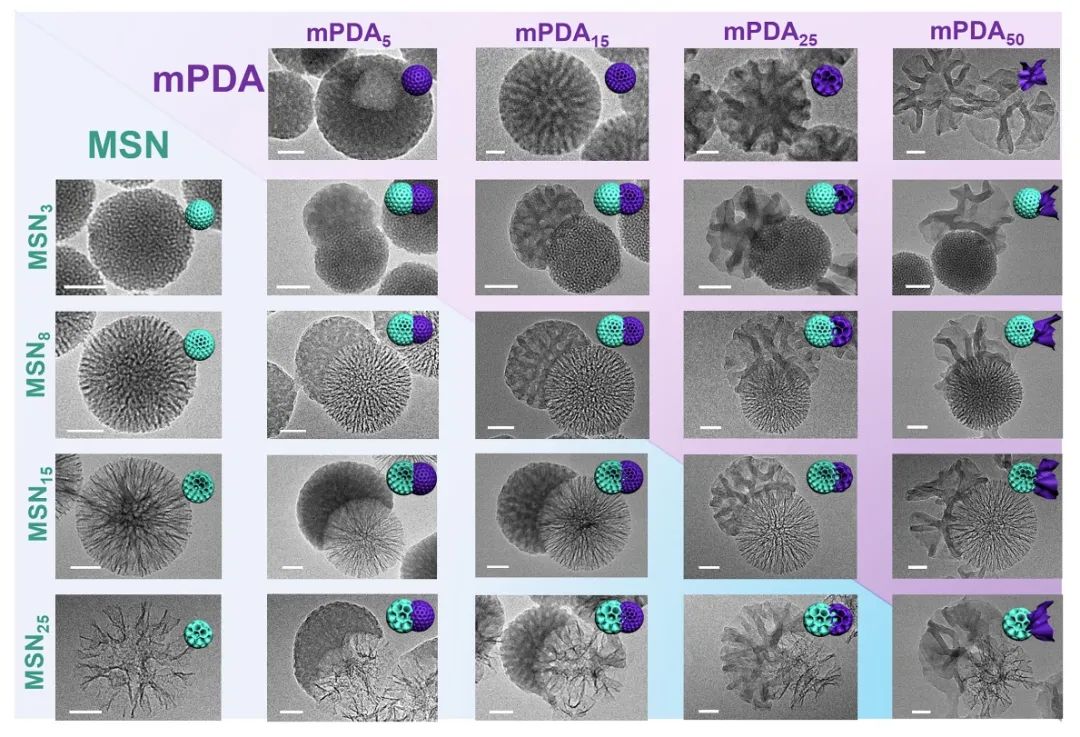

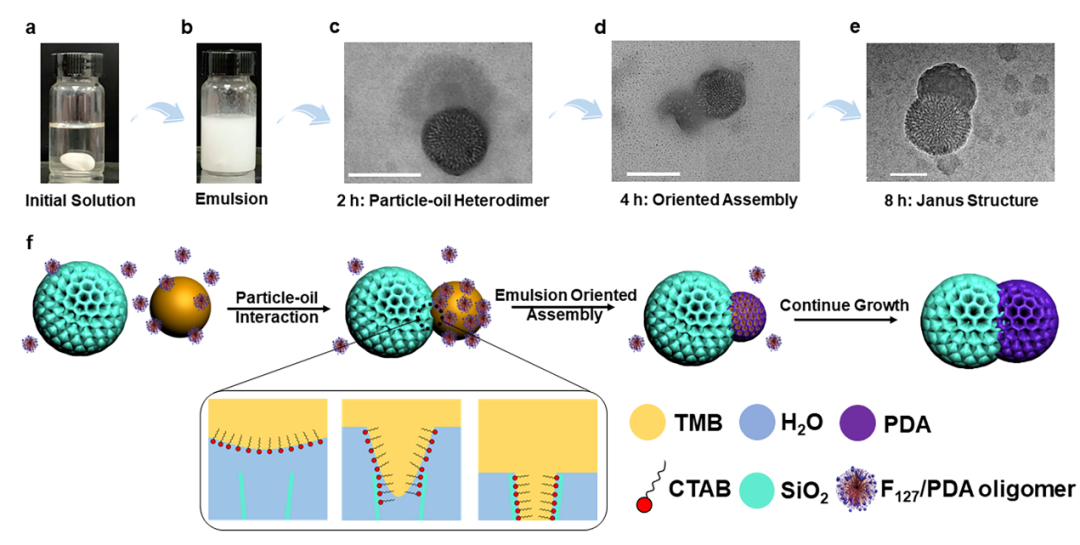

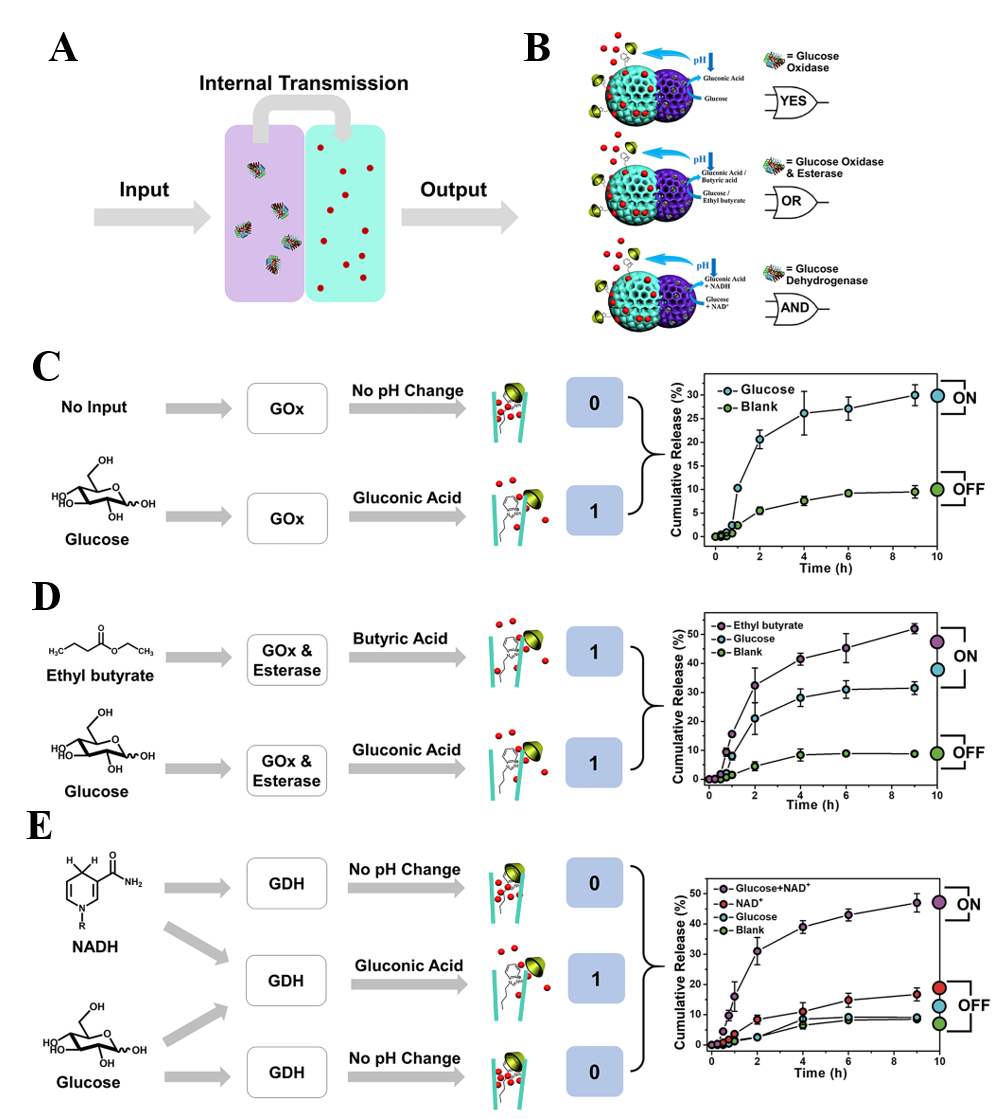

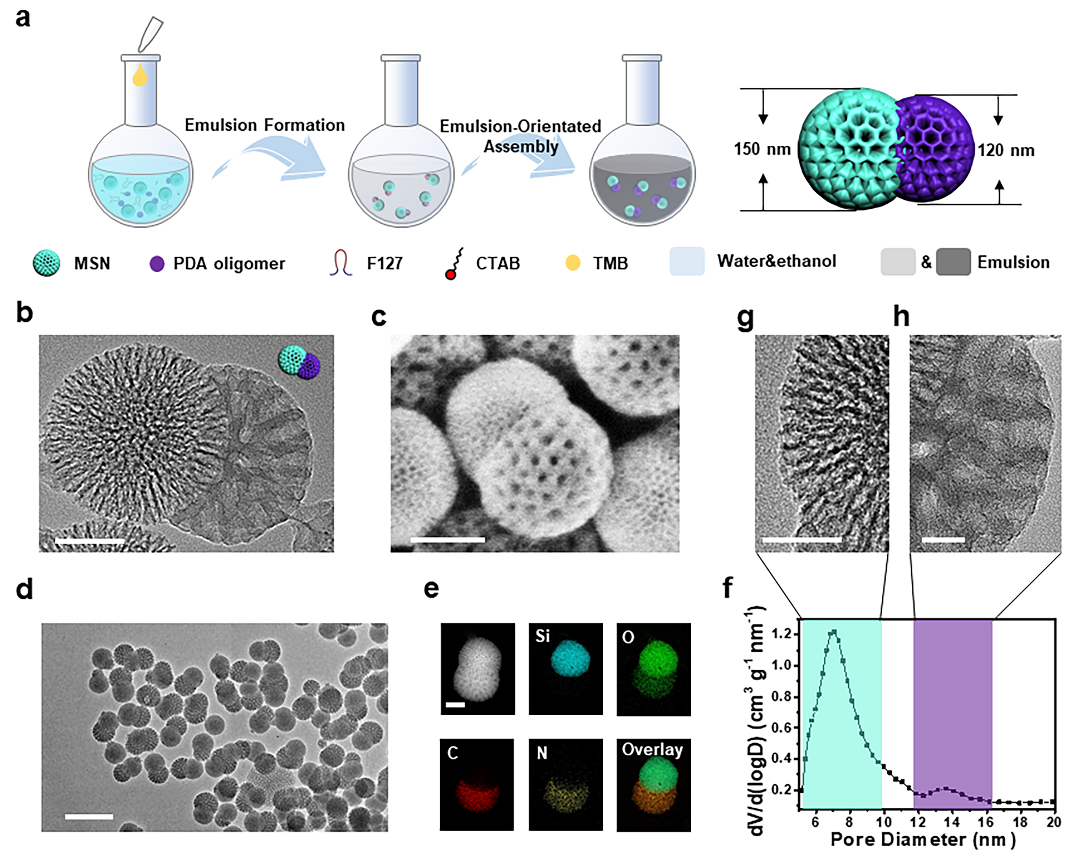

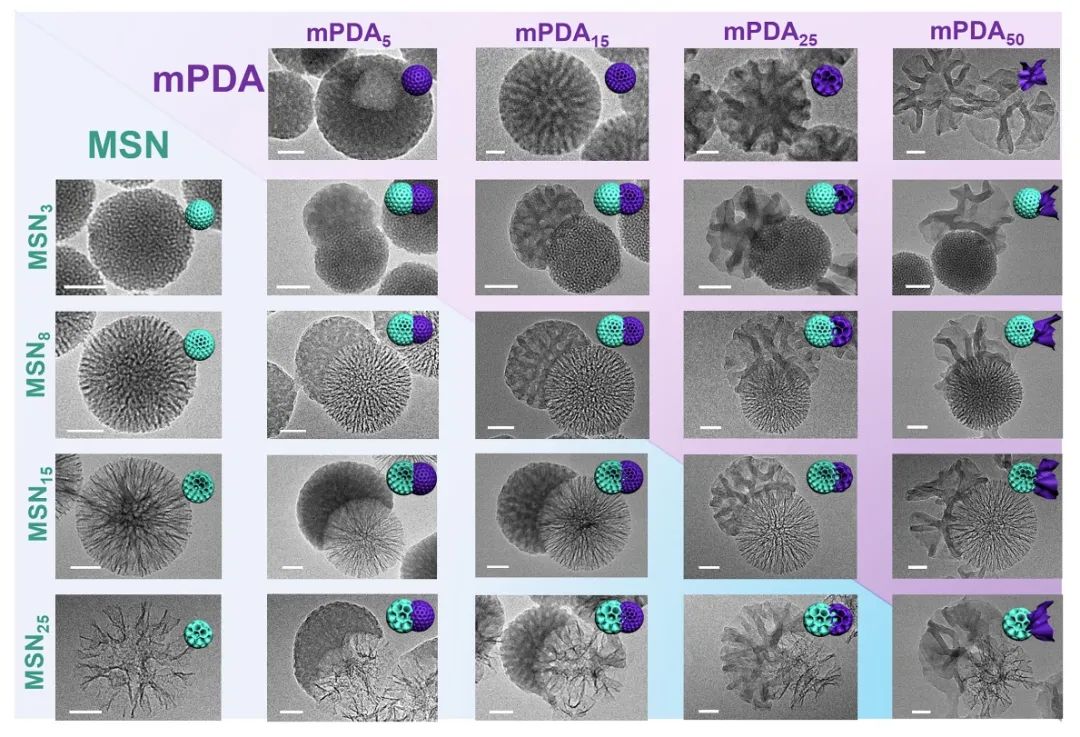

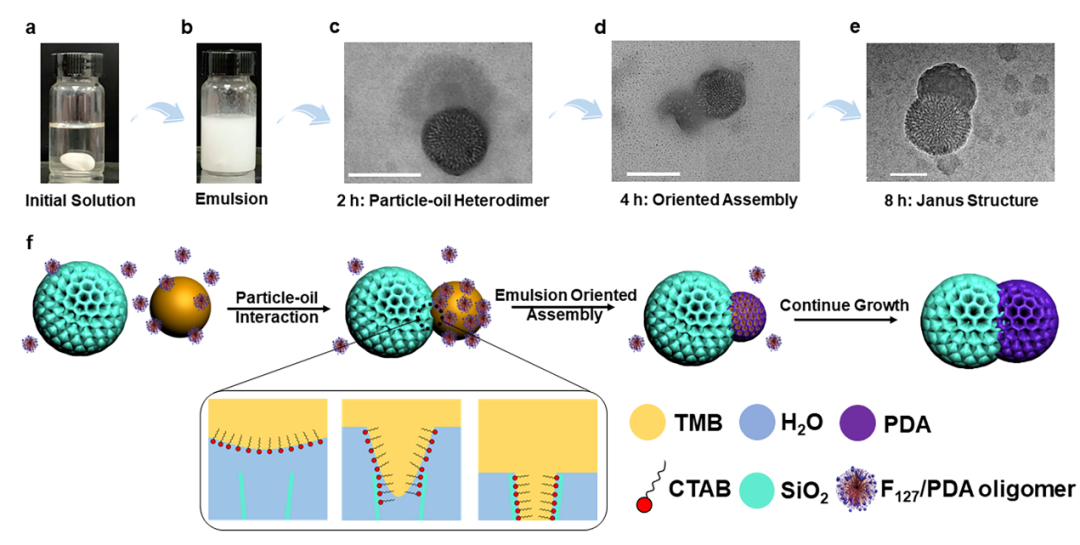

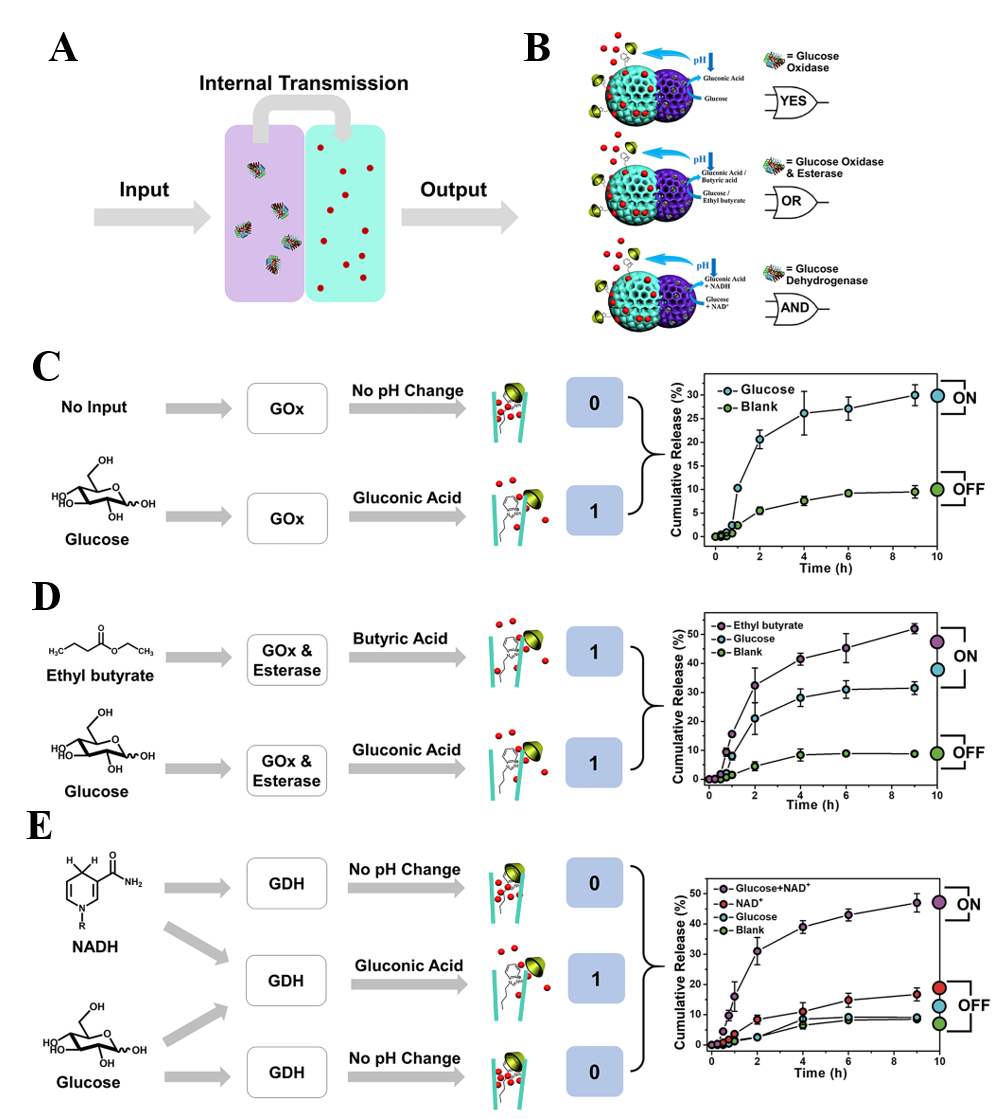

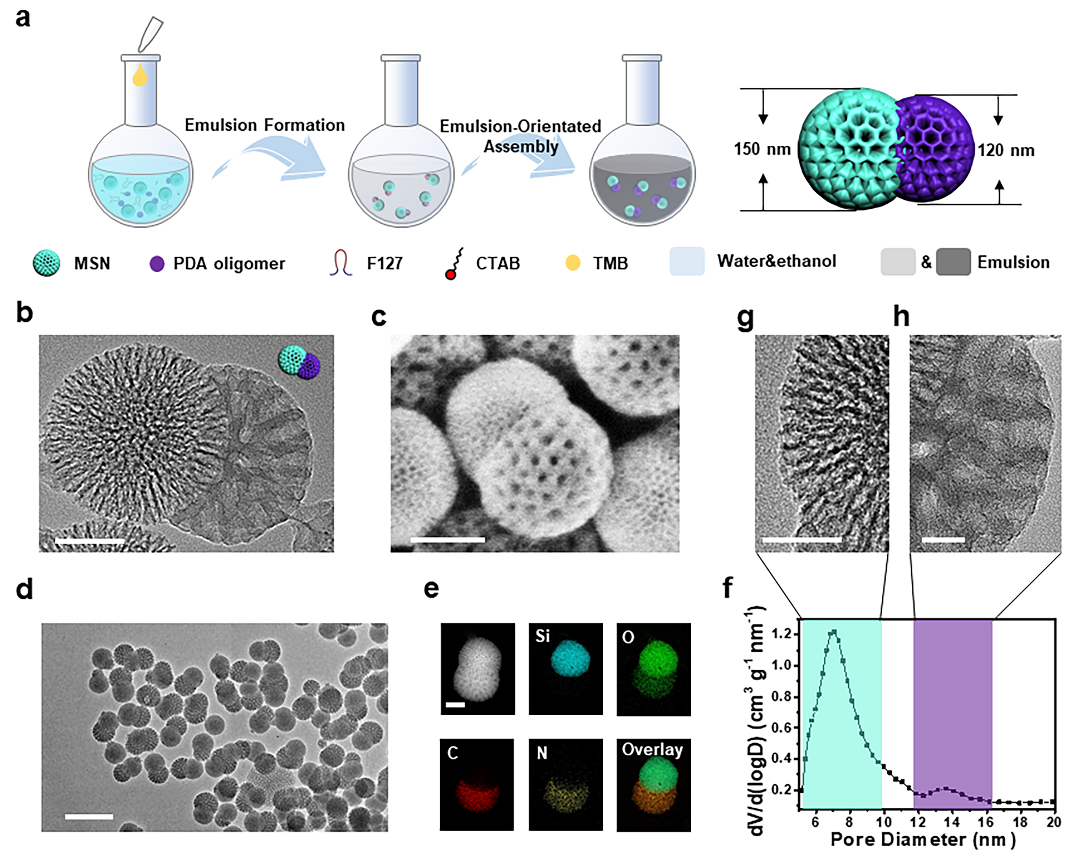

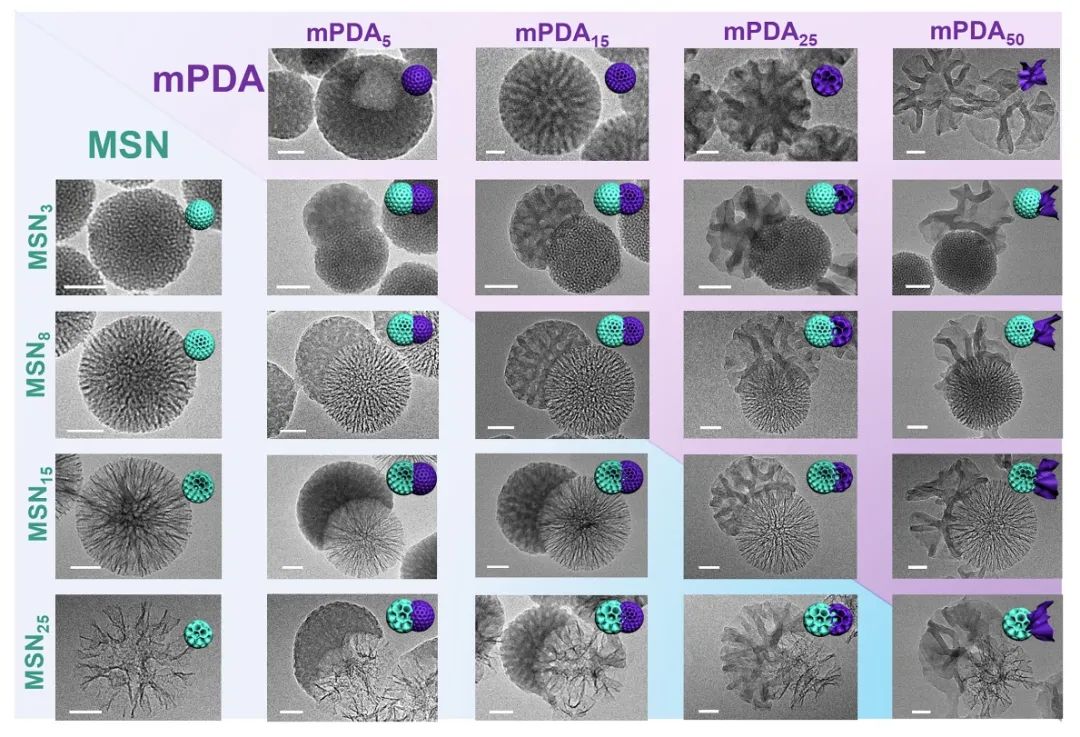

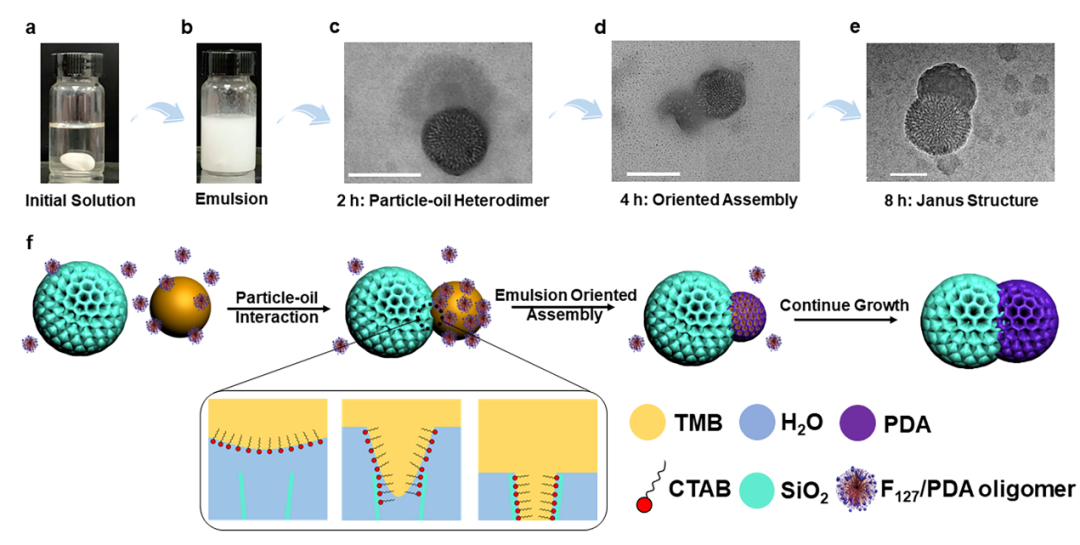

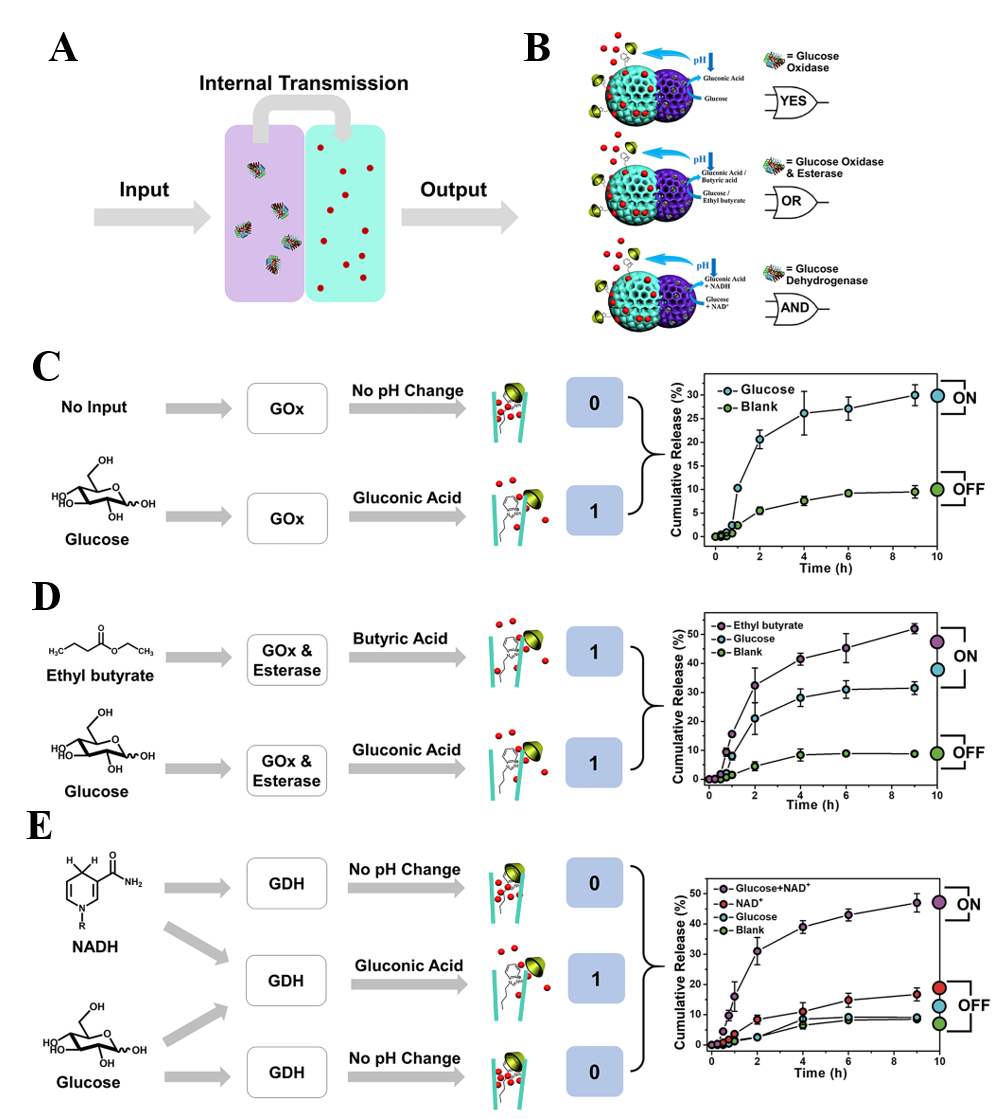

介孔材料因為其高的比表面和孔容、獨特且可調的介孔結構等特點,在諸多領域具有廣泛的應用前景。介孔材料最為獨特的特性之一是,可以將客體物質裝載在介孔孔道中,結合孔口開關的設計,實現客體分子的響應性釋放與遞送,這個特性在納米醫學領域尤為重要。自然界的信息傳遞方式多種多樣,其中細胞內,細胞器之間的信息傳遞,因為其高度專一性和選擇性,被研究者廣為關注。介孔材料因為其可控負載與釋放客體物質的能力,被認為在模擬自然界的信息傳遞、構建生物質邏輯體系方面具有極高的前景。然而,想要模擬細胞的高度復雜的內部邏輯體系,其首要條件是構造類似于細胞器的多個獨立的信號存儲、轉換單元。傳統的各向同性介孔納米材料通常只包含一組介孔和一種介孔孔徑,因此在負載時,各種客體物質只能混雜在一起。這種單一介孔大小和儲存空間的納米顆粒并不能滿足生物邏輯門、多模式藥物釋放等復雜應用的需求。與傳統各向同性介孔納米顆粒不同,非對稱介孔納米顆粒中多個介孔單元彼此獨立存在,空間上不相互干擾或遮蔽。因此可以利用非對稱介孔納米顆粒來構筑仿生生物質邏輯體系,將多個獨立的介孔單元視作細胞中獨立運行的細胞器,將他們分別構建為信號的輸入、內部處理和輸出單元,實現多種內部“運算單元”的獨立存在。然而目前報道的非對稱納米材料,主要是無孔或只擁有小的介孔 (< 3 nm),而小孔無法實現對大尺寸功能性生物分子的負載。因此,人們迫切需要制造具有大孔徑和可調節的介孔非對稱納米顆粒,但截至目前,這仍然是一個巨大的挑戰。在“Emulsion-Oriented Assembly for Janus Double-Spherical Mesoporous Nanoparticles as Biological Logic Gates”中,我們基于新型乳液誘導各向異性組裝策略合成了具有可調節大介孔的雙介孔非對稱MSN&mPDA納米粒子(MSN=介孔二氧化硅納米粒子,mPDA=介孔聚多巴胺)。所得到的雙介孔非對稱MSN&mPDA納米粒子具有花生狀不對稱形態,每個納米粒子由一個約150 nm的MSN納米球和一個直徑約120 nm的mPDA半球形組成。區別于以前報道的介孔Janus納米粒子與小尺寸和不可調諧的介孔 (< 3 nm),這些非對稱納米粒子在MSN和mPDA兩個單元同時擁有大且可調的介孔。MSN單元中的介孔的大小是可從~ 3到~ 25 nm調節的,mPDA單元也擁有可改變直徑的介孔,范圍在~ 5到~ 50 nm之間。通過在不同介孔單元進行選擇性的修飾和負載,首次實現了單顆粒內部串聯信號傳遞,由此構建了單顆粒級別仿生生物質邏輯體系。

圖1. 非對稱MSN&mPDA納米顆粒制備流程示意圖及形貌表征

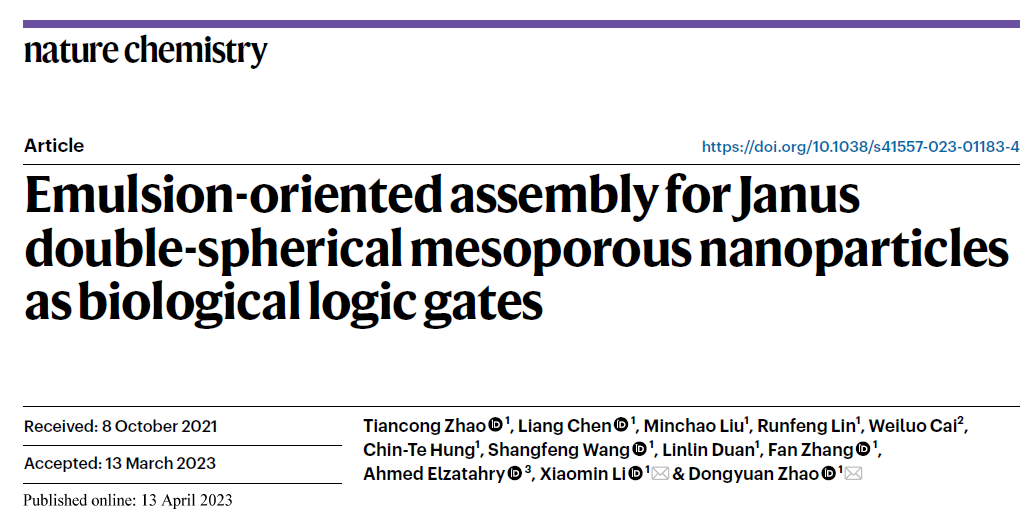

綜上所述,通過乳液誘導定向組裝法成功合成了具有雙大孔和可調節孔徑的非對稱MSN&mPDA納米粒子,并將其用于仿生生物質邏輯體系的研究。這是首次利用納米-乳液交互作用構建非對稱介孔納米材料,也是首次實現了雙介孔非對稱納米材料不同單元介孔孔徑的精準調控。利用獨特的非對稱結構和雙大可調控的介孔,成功建立了單顆粒級別串聯信息傳遞體系,實現了對細胞內邏輯信號傳遞的模仿。這種雙介孔MSN&mPDA納米顆粒具有雙大孔和可調諧孔,并具有選擇性功能化,具有很強的擴展性,不僅是生物邏輯門的多功能平臺,而且在催化、儲能、傳感和環境修復等領域也具有很大的潛力。相關論文發表在Nature Chemistry上的“Emulsion-Oriented Assembly for Janus Double-Spherical Mesoporous Nanoparticles as Biological Logic Gates”,趙天聰博士后為第一作者,趙東元院士和李曉民教授為共同通訊作者。論文鏈接:https://www.nature.com/articles/s41557-023-01183-4#Sec16