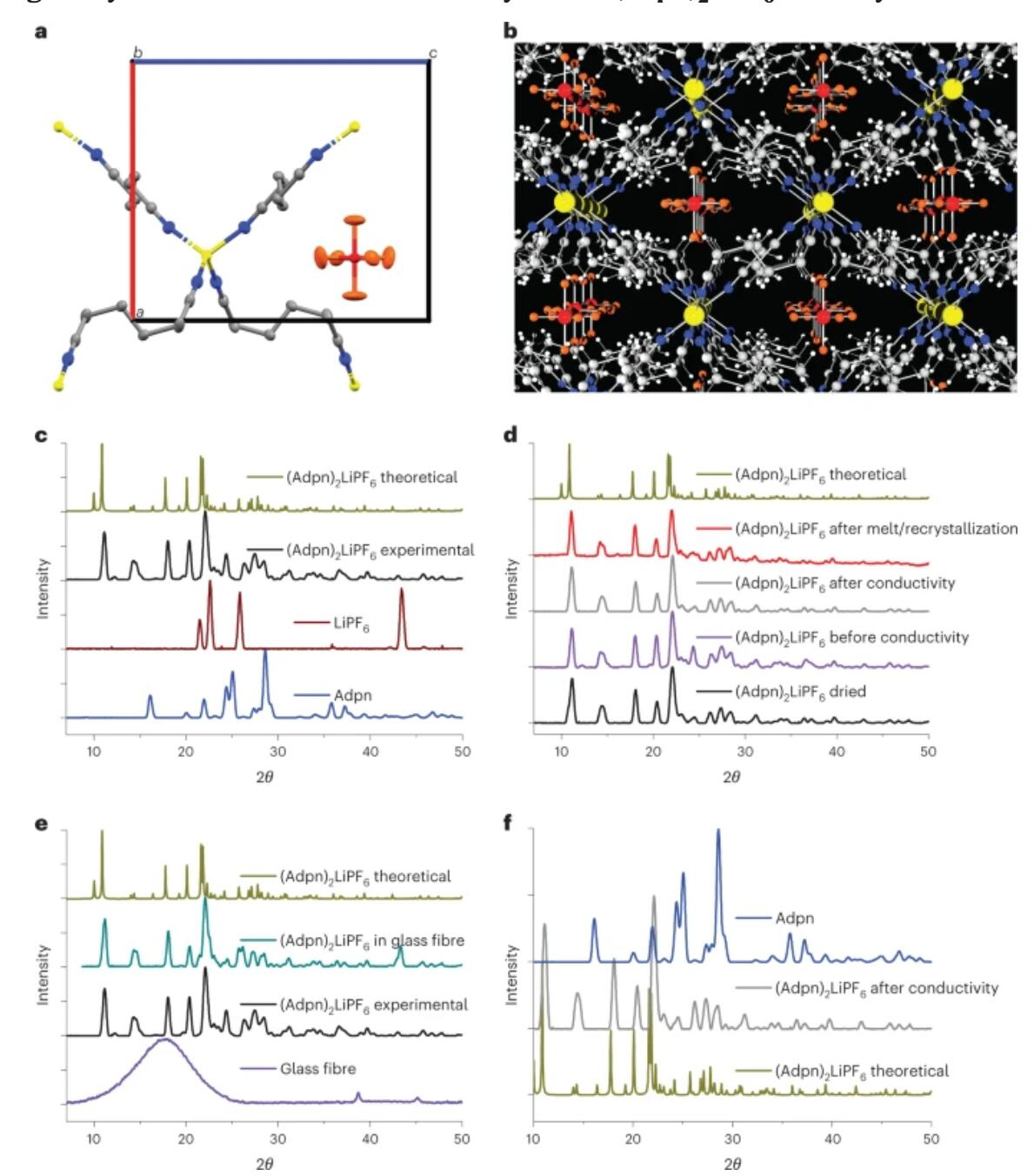

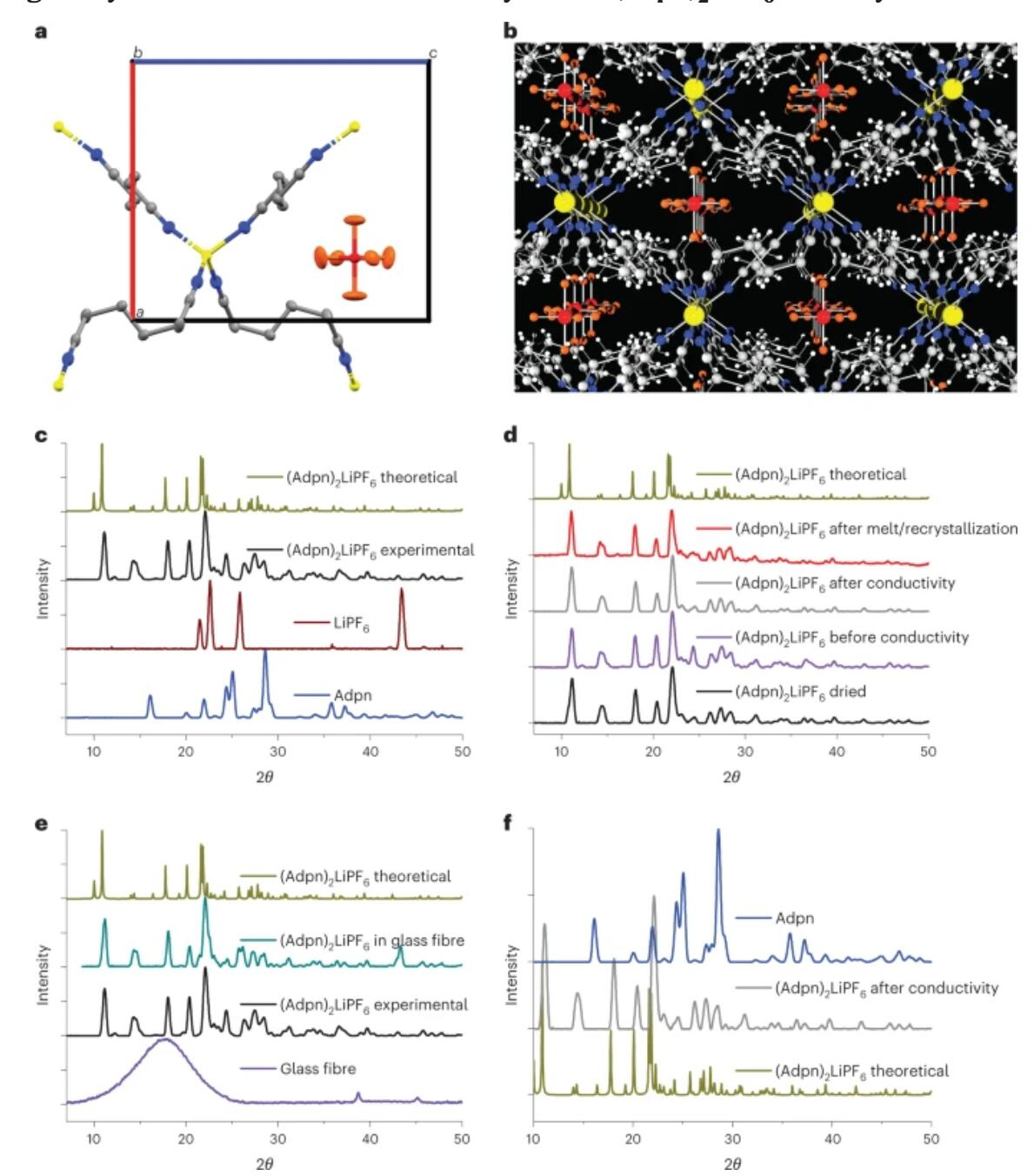

1. Nature Materials: 一種用于鋰離子電池的軟共晶固體電解質

替代固體電解質是推進具有更好熱穩定性和化學穩定性鋰電池的下一個關鍵步驟。近日,天普大學Michael J. Zdilla、Stephanie L. Wunder、印度科學教育與研究所Arun Venkatnathan報道了一種用于鋰離子電池的軟共晶固體電解質。1) 作者合成并表征了一種軟固體電解質(Adpn)2LiPF6(Adpn,己二腈),其具有高的熱穩定性和電化學穩定性,以及具有良好的離子導電性,其克服了傳統有機和陶瓷材料的限制。電解質的表面具有Adpn的液體納米層,該層連接晶粒以在沒有高壓/溫度處理的情況下進行離子傳導。此外,如果材料斷裂,可以快速自愈,并通過晶界提供類似液體的傳導路徑。2) 該電解質具有相當高的離子電導率(~10?4?S?cm–1)和鋰離子遷移數(0.54),這是由于Adpn的“硬”(電荷密集)Li+離子和“軟”(可電子極化)–C≡N基團之間的弱相互作用。作者通過分子模擬發現,Li+離子以較低的活化能Ea在共晶晶界遷移,并在具有較高Ea值的共晶之間的間隙區域內遷移。該工作建立了一個特殊的晶體設計概念,即通過在Adpn溶劑基質中分離離子來提高LiPF6的熱穩定性,并通過低電阻晶界表現出獨特的離子傳導機制,這與陶瓷或凝膠電解質形成了鮮明對比。

Prabhat Prakash, et al. A soft co-crystalline solid electrolyte for lithium-ion batteries. Nature Materials 2023DOI: 10.1038/s41563-023-01508-1https://doi.org/10.1038/s41563-023-01508-1

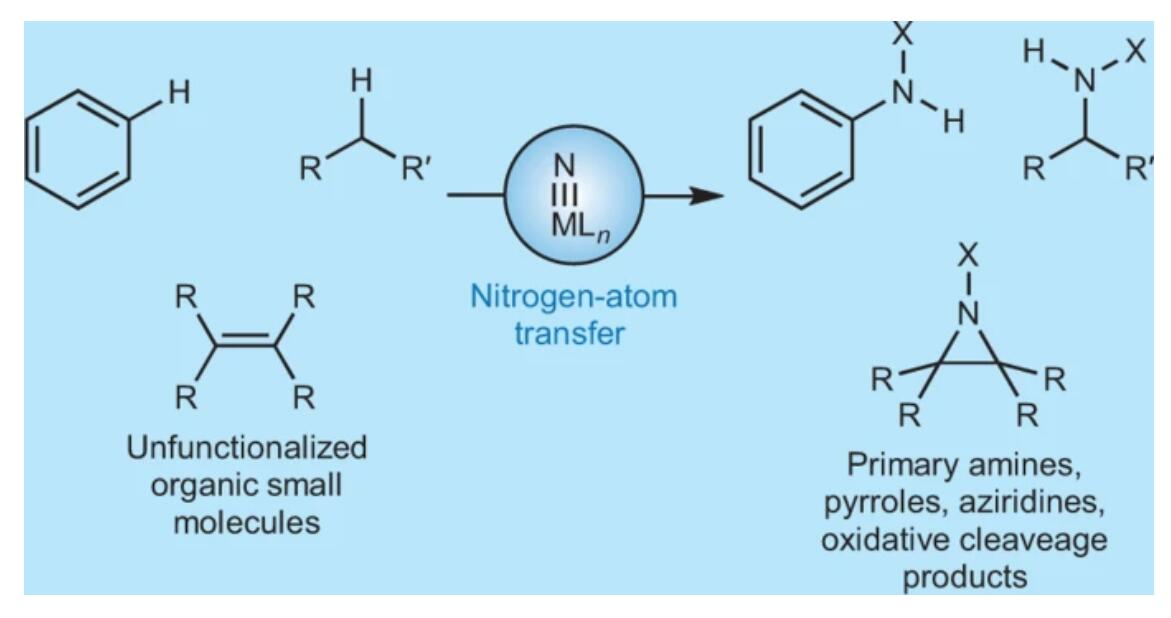

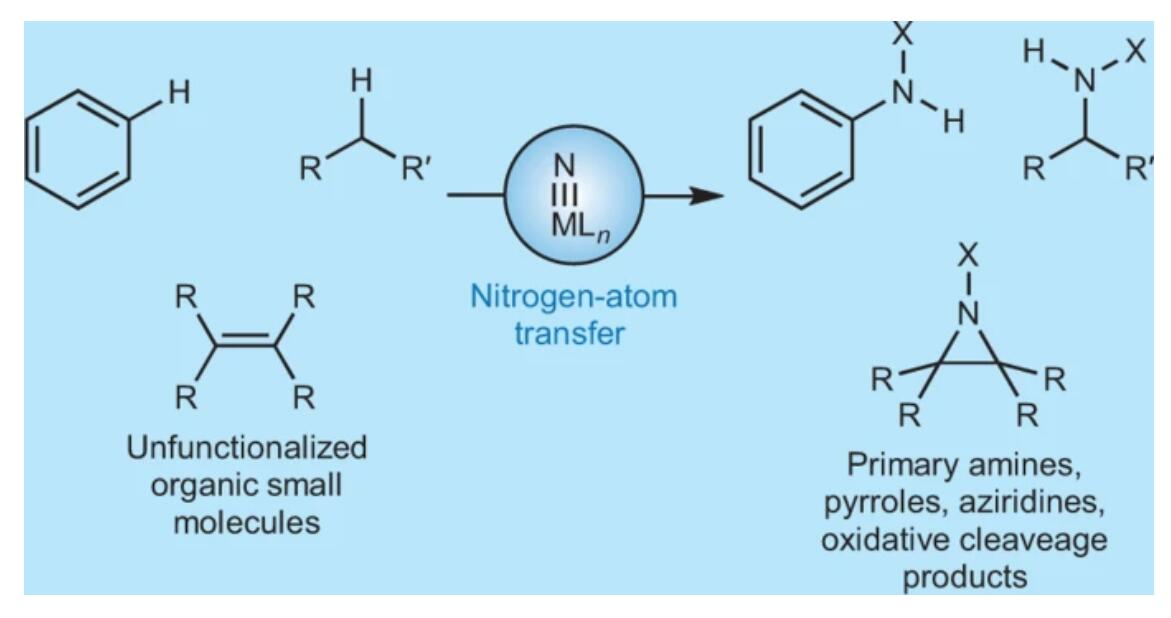

2. Nature Review Chemistry:氮原子轉移催化的前景與挑戰

通過C–H胺化將C–H鍵轉化為C–N鍵有望簡化含氮化合物的合成。金屬硝基化合物([M]-NR配合物)的氮基轉移(NGT)一直是研究和開發的重點。相比之下,通過將末端金屬氮化物([M]–N絡合物)與C–H鍵結合的互補氮原子轉移(NAT)化學還不成熟。近日,德州農工大學David C. Powers綜述研究了氮原子轉移催化的前景與挑戰。1) 盡管NAT化學的最早例子是在25年前報道的,但相應的催化方案到現在才開始出現。作者總結了NAT化學的現狀,并討論了其發展的機遇和挑戰。還強調了NGT和NAT的合成互補性,并討論了氮化物電子結構的關鍵方面,這些方面決定了金屬負載的氮原子的親和力。2) 此外,作者還研究了金屬氮化物的特征反應活性,并提出了利用NAT對未官能化的有機小分子進行選擇性催化氮化的新策略,以及相應的未來挑戰。

Mario N. Cosio and David C. Powers Prospects and challenges for nitrogen-atom transfer catalysis Nature Review Chemistry 2023DOI: 10.1038/s41570-023-00482-1https://doi.org/10.1038/s41570-023-00482-1

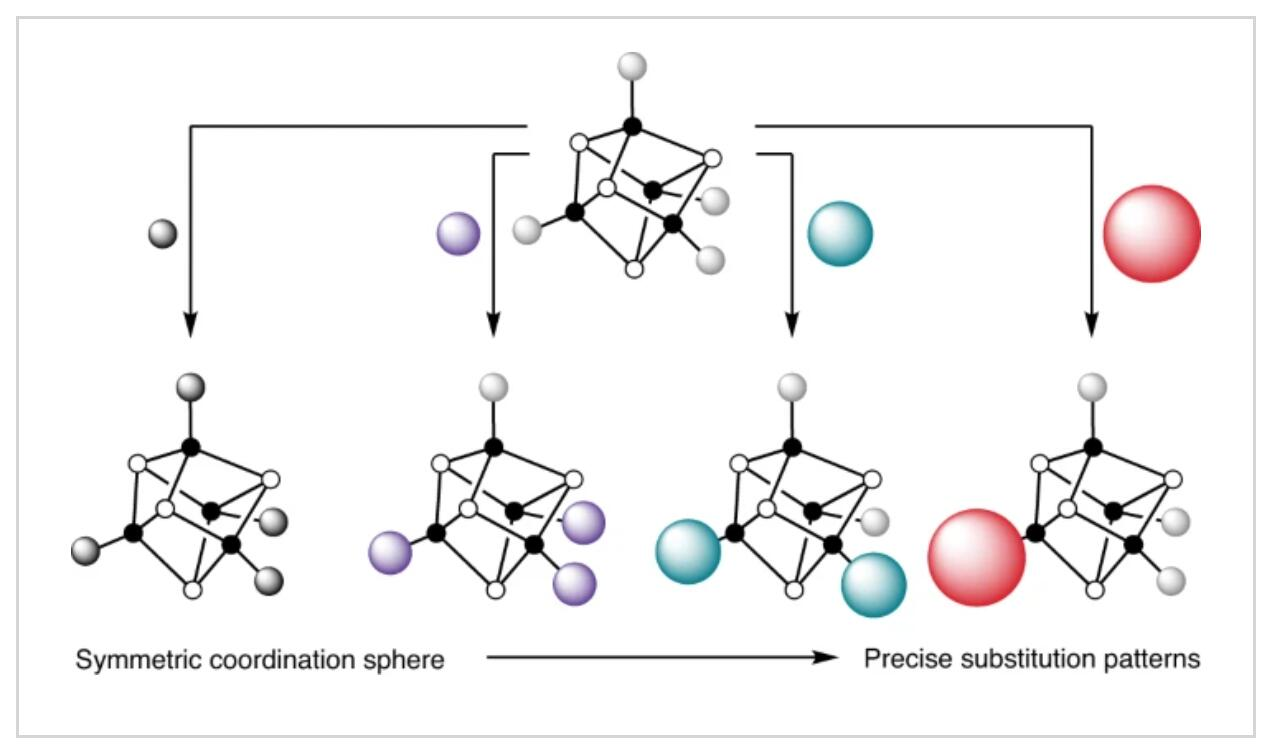

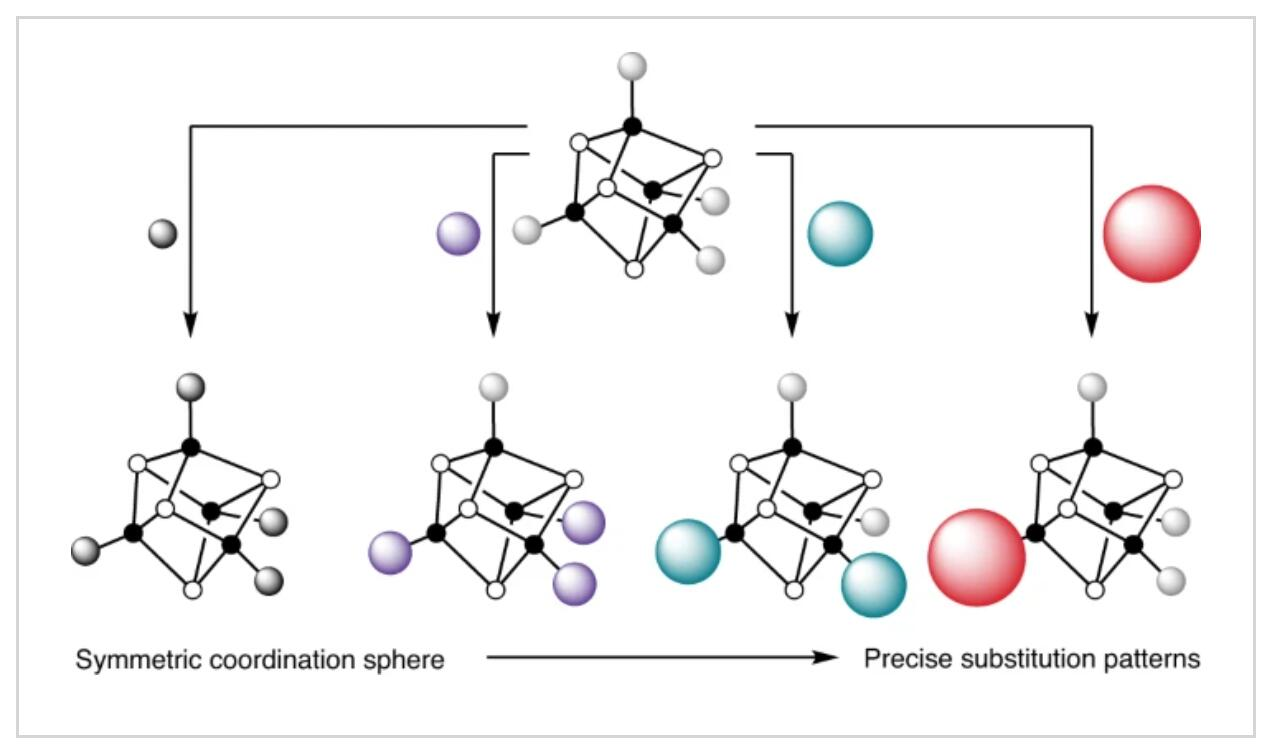

3. Nature Synthesis:一種金屬簇位點分化的通用方法

金屬簇在催化和材料合成等應用中的構建需要穩定的位點分化方法:即將具有對稱配體球體的簇轉化為具有不對稱配體球體的團。然而,精確的位點分化模式仍極具挑戰性。近日,麻省理工學院Daniel L. M. Suess報道了一種金屬簇位點分化的通用方法。1) 作者使空間位阻配體僅與簇配位位點的一個子集結合,并且發現,均位膦連接的Fe–S簇與N-雜環卡賓發生配體取代,從而產生異位簇,其中產生簇的位點分化模式由引入的N-雜環卡賓的空間分布決定。2) 該方法提供了立方體[Fe4S4]簇的每個位點分化模式,并且可以擴展到其他簇類型,特別是在位點分化的Chevrel型[Fe6S8]簇的立體選擇性合成中。

Trever M. Bostelaar, et al. A general method for metallocluster site-differentiation. Nature Synthesis 2023DOI: 10.1038/s44160-023-00286-7https://doi.org/10.1038/s44160-023-00286-7

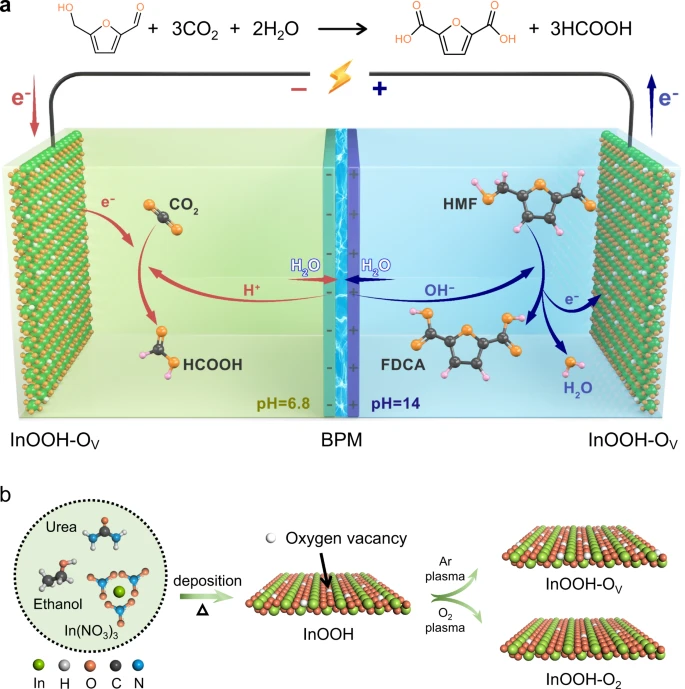

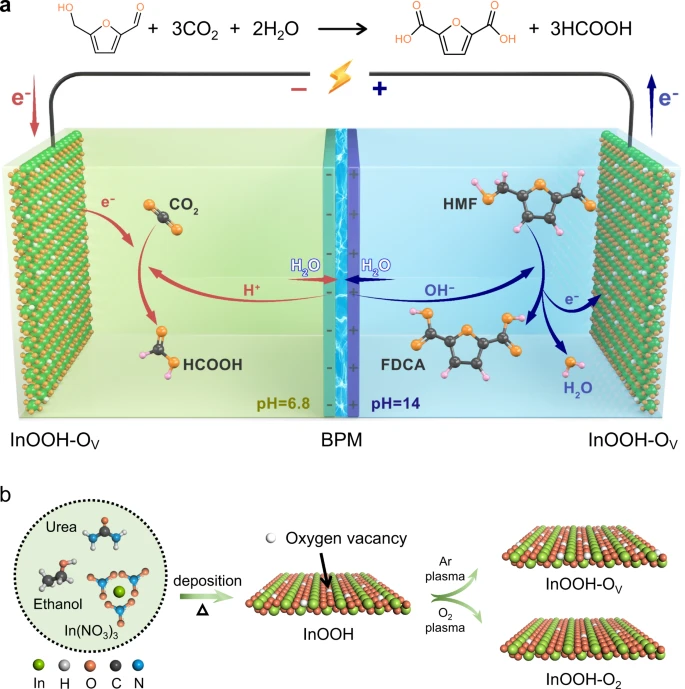

4. Nature Commun.:修飾氧缺陷的InOOH雙功能電催化生物質提質和CO2還原

電化學生物質增值和CO2轉化之間的結合,為電解槽的兩端同時生成高附加值化學品提供可能。有鑒于此,北京化工大學胡傳剛、方云明、西安交通大學蘇亞瓊等報道富含氧空穴的銦氧氫氧化物(InOOH-OV)作為雙功能催化劑,將CO2還原為甲酸,同時將5-羥甲基糠醛氧化為2,5-呋喃二羧酸,在優化的電催化反應條件下,正負電極的法拉第效率都達到90.0 %。1)通過原子分辨率電子顯微鏡和DFT計算,發現氧空穴位點導致晶格畸變和電荷重新分布。原位Raman光譜表征發現氧空穴保護InOOH-OV,避免InOOH-OV在CO2還原反應中被還原,而且能夠提高5-羥甲基糠醛的選擇性吸附(競爭性吸附的OH),因此InOOH-Ov實現了具有雙催化功能的p區金屬氧化物電催化劑。2)通過InOOH-Ov的優異催化活性,能夠在單個電化學池同時制備2,5-呋喃二甲酸和甲酸,兩種產物的產率都達到90 %,該電催化體系有助于發展在正負兩極都生成具有價值的化學品的方法。

Fenghui Ye, et al, The role of oxygen-vacancy in bifunctional indium oxyhydroxide catalysts for electrochemical coupling of biomass valorization with CO2 conversion. Nat Commun 14, 2040 (2023)DOI: 10.1038/s41467-023-37679-3https://www.nature.com/articles/s41467-023-37679-3

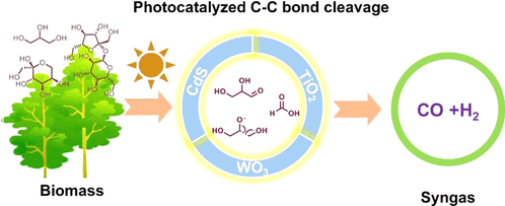

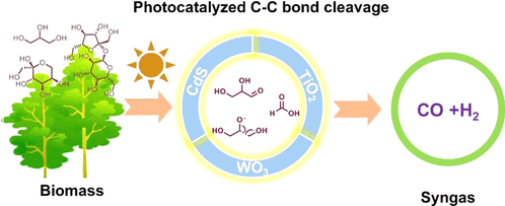

5. Acc. Chem. Res.:光催化生物質產生合成氣

光催化生物質產生合成氣是一個新興的研究領域。中科院大連化學物理研究所王峰研究員和大連理工大學王敏研究員等人撰寫了最新綜述,介紹了其團隊在生物質光催化轉化為合成氣(CO+H2)研究方向上的貢獻。1)首次報道了通過使用富含缺陷的Cu-TiO2納米棒光催化劑將生物多元醇和糖光催化轉化為合成氣,并發現甲酸是CO的關鍵中間體。2)基于CdS的光催化劑上進一步實現了可見光驅動的合成氣生成。3)提出了一種氧氣控制策略,通過控制O2/底物比例來提高CO的生成速率,而不會顯著降低CO的選擇性。4)還開發了一種光電化學方法,使用六方WO3納米線陣列的氮摻雜來產生光陽極,從而利用生物質分別生產CO和H2。

Min Wang, et al. Photocatalytic Production of Syngas from Biomass. Accounts of Chemical Research. 2023DOI:10.1021/acs.accounts.3c00039https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.accounts.3c00039

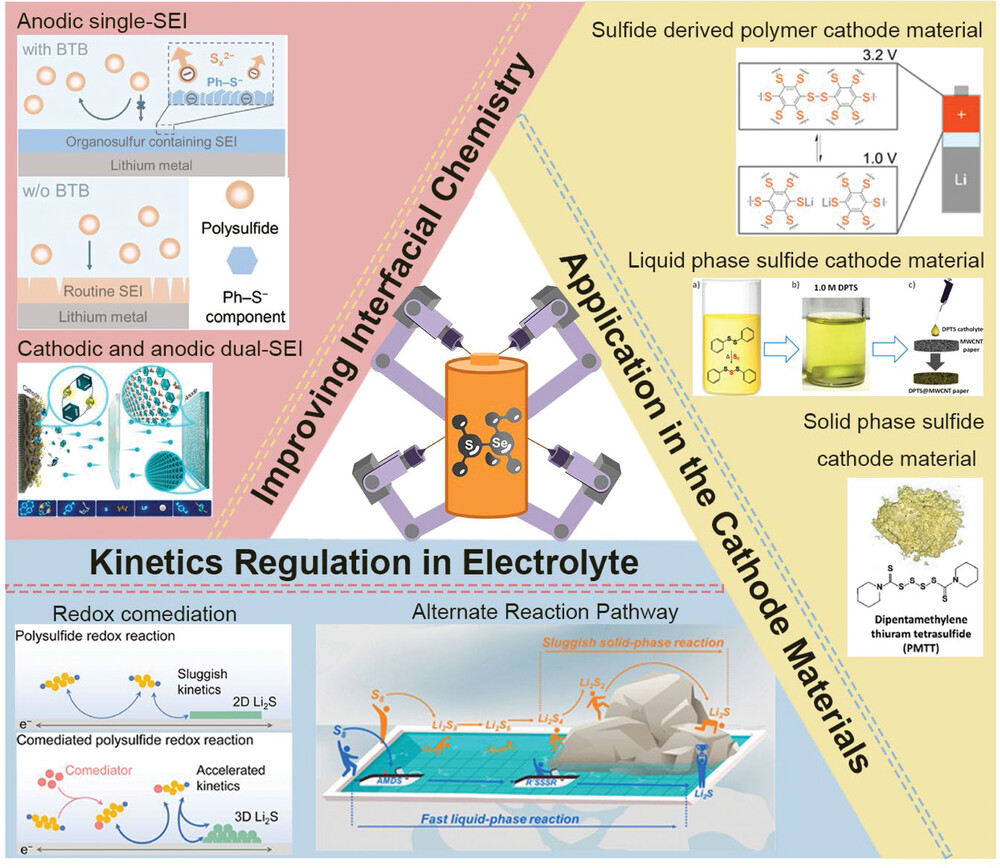

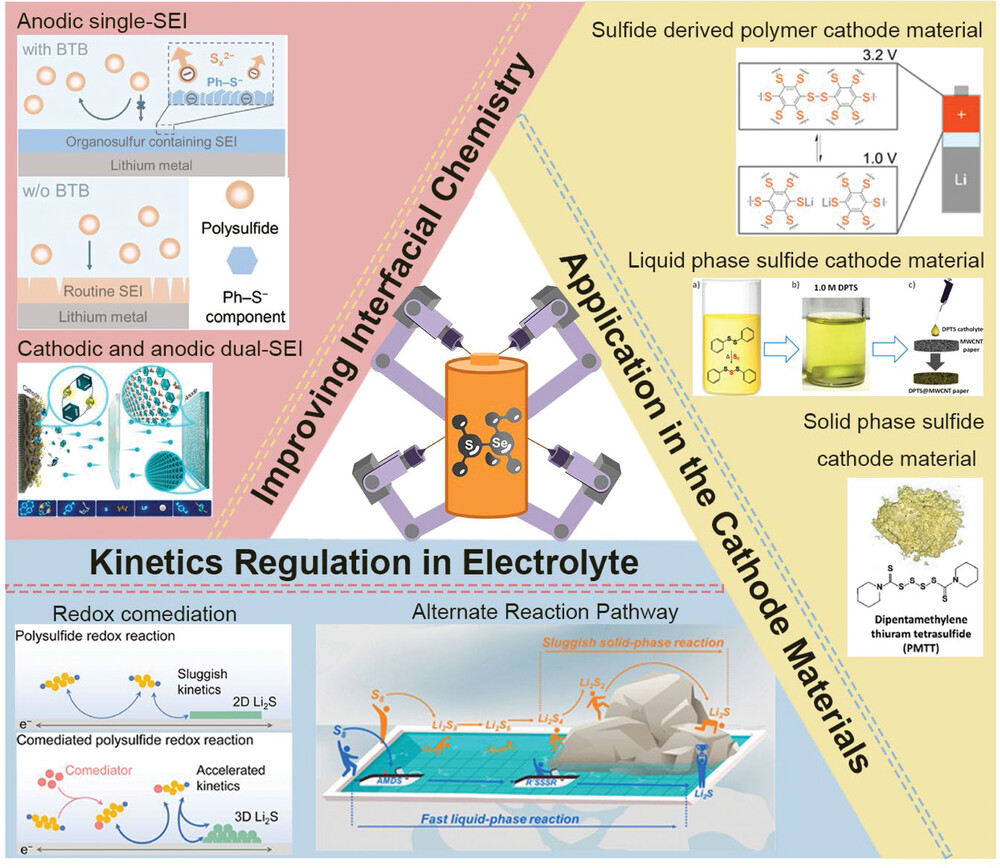

6. AFM:小分子,大能量:可充電鋰硫電池中有機硫系小分子的化學研究

隨著可再充電鋰金屬電池(LMB)的發展,特別是鋰硫(Li?S)電池的發展,有機硫族化合物小分子因其豐富的資源、可逆的氧化還原、高容量、可調諧的結構、獨特的功能可調節性以及與同類多硫化物的強相互作用而受到越來越多的關注。鑒于此,南通大學錢濤和Xi Zhou、蘇州大學Chenglin Yan等綜述了有機硫族化合物小分子在電池的三個重要部分即電解質、界面和正極中的工作原理。1)在調節電解質中的動力學方面,有機硫族化物小分子不僅可以作為氧化還原介質,加速硫的氧化還原動力學,還可以改變固有的緩慢的固-固過程,形成更快的氧化還原途徑,這將為低溫鋰硫電池的發展帶來光明。2)在界面化學方面,引入有機硫族化合物小分子可以構建更具彈性和穩定性的負極單SEI膜或正極/負極雙SEI膜,從而有效提高電池的循環穩定性。3)有機硫族化物小分子可以以液相、固相或聚合物前體的形式用作正極材料。4)提出了進一步的機制破譯、電池配置設計和機器學習的建議和優化,從而為彌合有機硫族化物小分子的合理調制和實際電池實現之間的差距提供了方向。

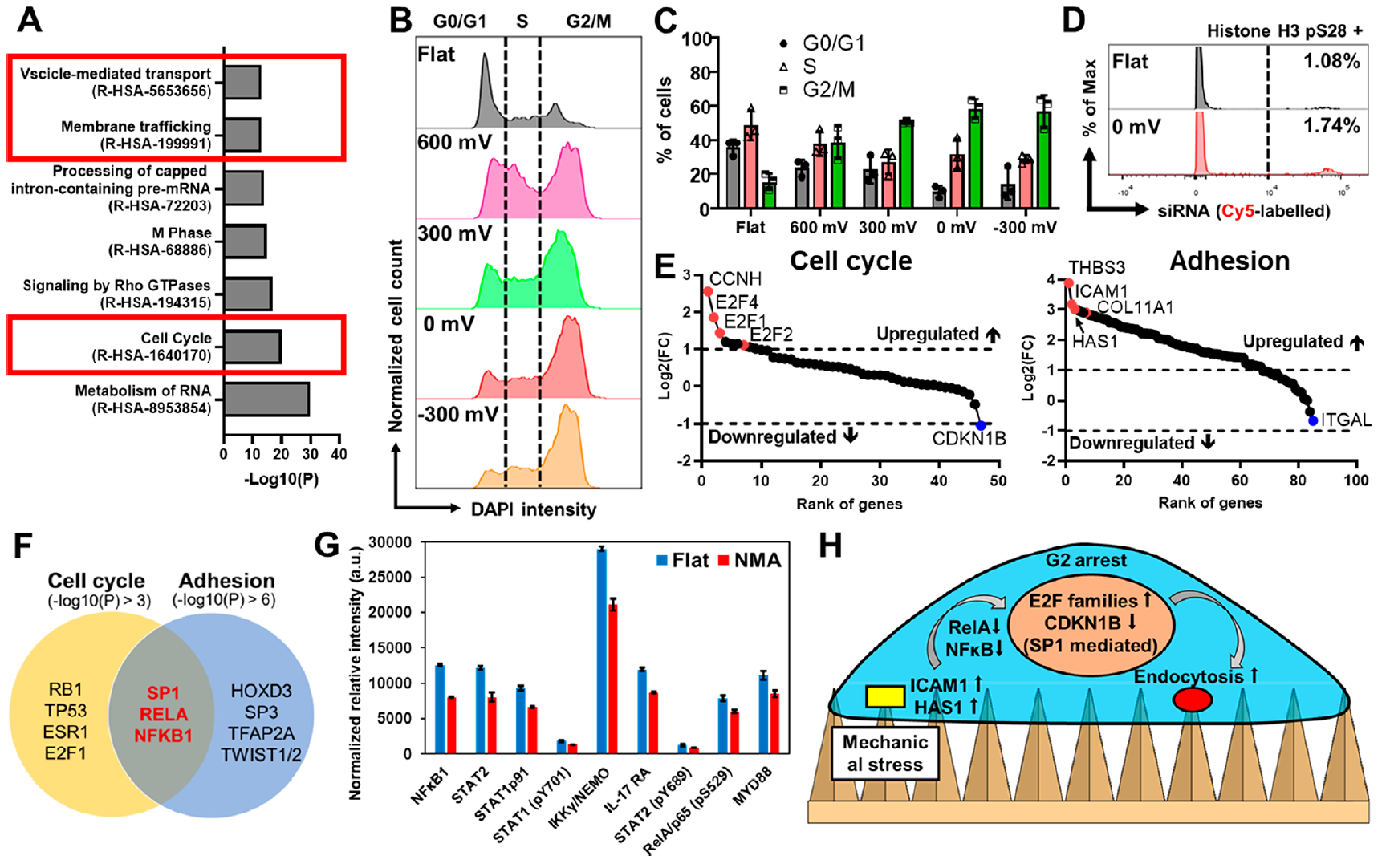

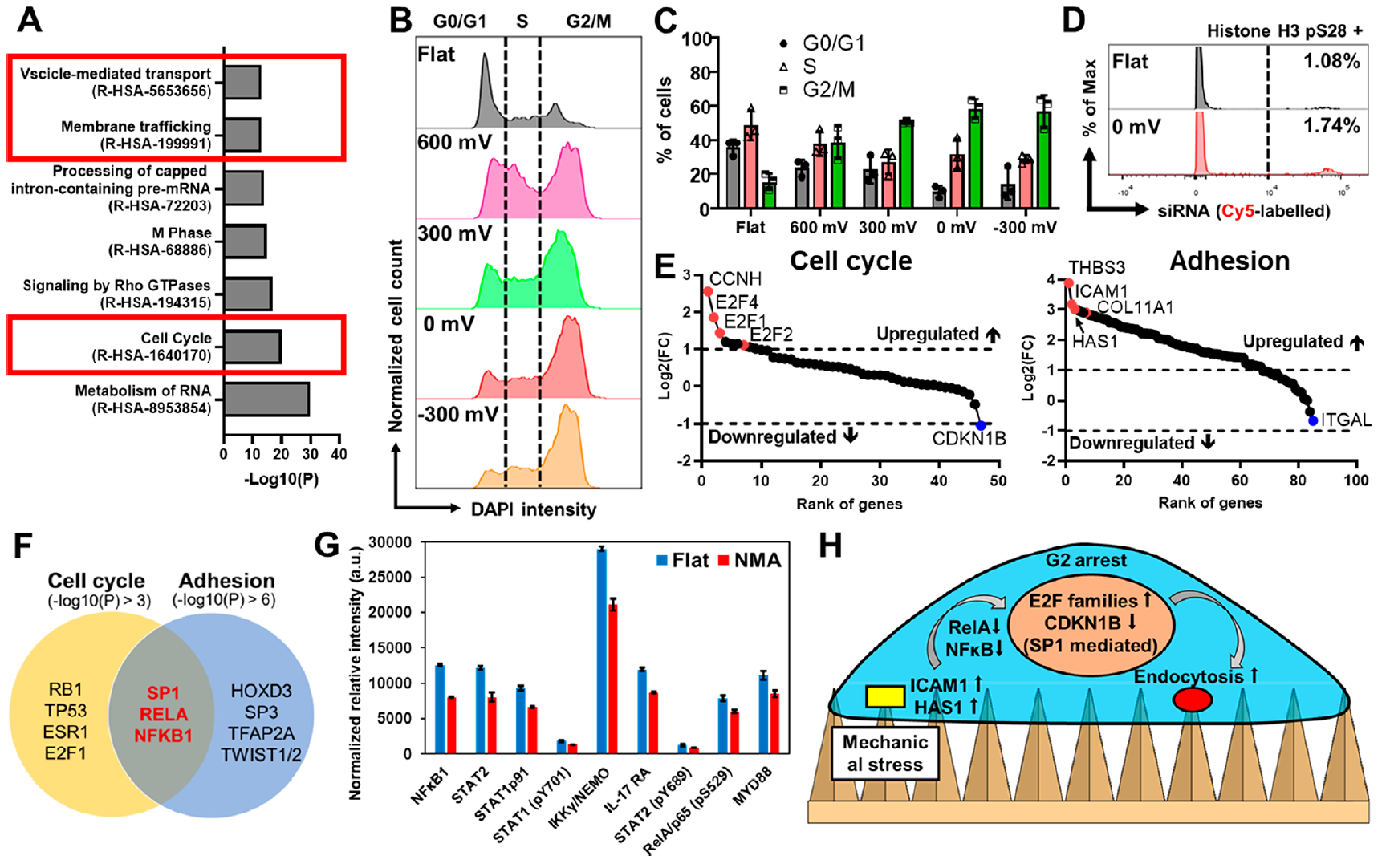

Zhou, J., et al, Small Molecules, Great Powers: Chemistry of Small Organo-Chalcogenide Molecules in Rechargeable Li-Sulfur Batteries. Adv. Funct. Mater. 2023, 2213966.DOI:10.1002/adfm.202213966https://doi.org/10.1002/adfm.2022139667. Nano Letters: 基于高密度金納米針的藥物遞送向原代細胞內有效遞送藥物是現代基因和細胞療法的關鍵步驟之一。基于納米針的遞送技術已經被證實在培養的細胞系上可以快速,有效且高通量的遞送各類蛋白和核酸。然而,對其在原代細胞上的遞送效率和遞送背后的機理卻知之甚少。來自美國西北大學和陳·扎克伯格研究所的王宗杰和Shana O Kelley等人開發了一種基于電鍍的金納米針制作方法。他們系統性的研究了金納米針在各類原代細胞和干細胞上的遞送效率,并闡釋了其基于生物力學的遞送機理。1)建立了一種基于電鍍的金納米針制作方法,可以在超凈間之外簡便的制作大面積的,高密度的金納米針用于蛋白和核酸的遞送。2)首次對金納米針在原代細胞和各類干細胞中的遞送效率進行了測量和優化。3)首次系統性的研究了金納米針對原代細胞進行遞送的機理,證明了金納米針是通過NFKB通路來改變細胞的細胞周期來提高蛋白和核酸的遞送效率的。

Wang, Z, Kelley, S. O. Efficient Delivery of Biological Cargos into Primary Cells by Electrodeposited Nanoneedles via Cell-Cycle-Dependent Endocytosis. Nano Letters. (2023).https://doi.org/10.1021/acs.nanolett.2c05083

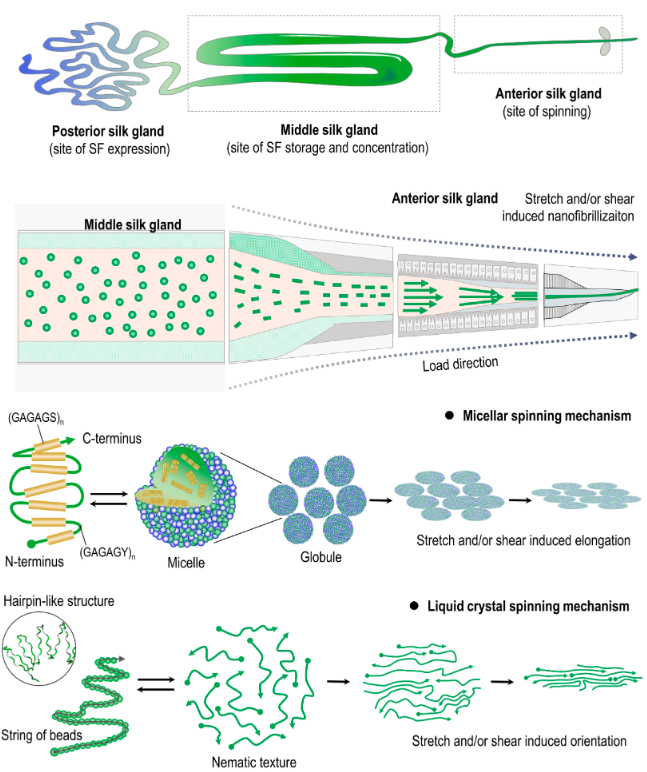

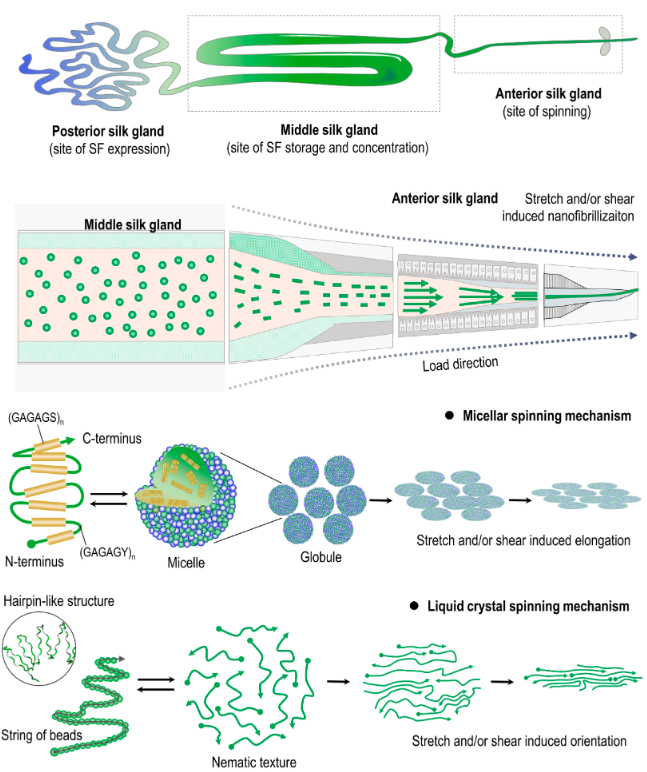

8. ACS Nano:絲纖蛋白分子分形結構網絡及其在蠶絲紡絲中的作用

動物絲通常被認為是一種具有高度有序結構的固體纖維,由從單個絲素蛋白(SF)鏈開始的分級組裝形成。上海科技大學凌盛杰卻發現,絲蛋白分子在水溶液中以分形網絡結構的形式存在,而不是以單鏈的形式存在。1)這種類型的網絡是相對剛性的,具有較低的分形維數。蠶絲素的分形網絡模型也可以很好地解釋家蠶蠶絲的強而脆的力學性質。其中,強度主要來源于由節點和β-片交聯組成的雙重網絡結構,而脆性可歸因于這些節點和交聯之間的SF鏈的剛性。2)有限元分析表明,這種網絡結構顯著有助于在紡絲過程之前穩定儲存SF,并在紡絲過程中快速形成β-片狀納米晶體和向列織構。

Shuo Yang, et al. The Fractal Network Structure of Silk Fibroin Molecules and Its Effect on Spinning of Silkworm Silk. ACS Nano. 2023DOI:10.1021/acsnano.3c00105https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acsnano.3c00105

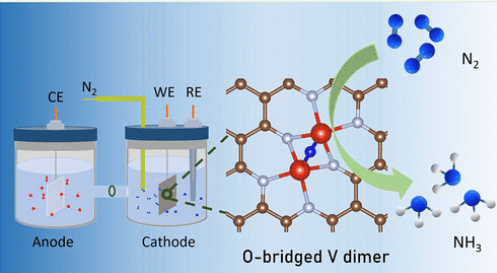

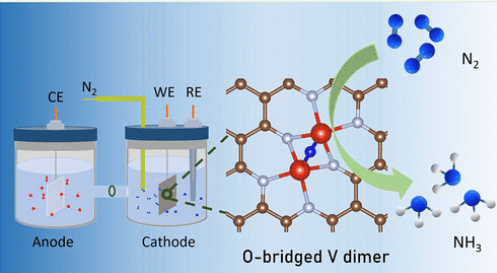

9. ACS Nano:氧橋聯釩單原子二聚體催化劑可提升電合成氨的法拉第效率

單個原子作為活性中心無法適應在NRR過程中調節多種反應中間體的復雜性。成均館大學Hyoyoung Lee提出了一種在氮摻雜碳(O-V2-NC)上制造釩單原子二聚體(SAD)(V-O-V)催化劑的結構,用于電化學氮還原反應,其中釩二聚體與氮配位,同時被一個氧橋接。1)活性中心V-O-V在質子化過程中分解為V-O和V,并在釋放所有氮物種后再生為原始的V-O-V結構。2)因此,O-V2-NC結構對電化學NRR表現出優異的活性,在0 V(vs RHE)下實現了優異的法拉第效率(77%),產率為9.97μg h–1 mg–1,在?0.4 V(vs RHE)下達到了4.6%的法拉第效率,氨產率高達26μg h-1 mg–2。

Lingling Wang, et al. Oxygen-Bridged Vanadium Single-Atom Dimer Catalysts Promoting High Faradaic Efficiency of Ammonia Electrosynthesis. ACS Nano. 2023DOI:10.1021/acsnano.2c11954https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acsnano.2c11954

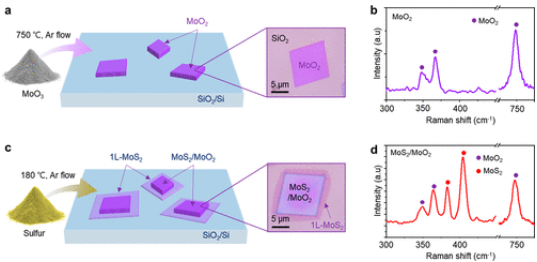

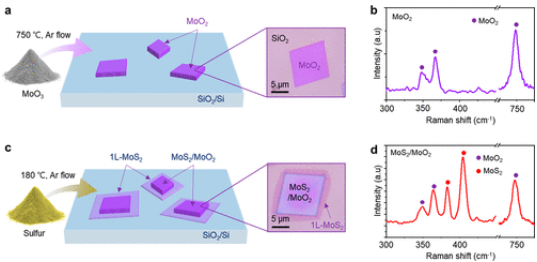

10. ACS Nano:硫化助力單層二硫化鉬的成核和生長

盡管2D材料的生長方法研究取得了巨大的進展,但薄片的機械剝離仍然是獲得高質量2D材料的最常見方法,因為在2D材料生長過程中精確控制材料生長并合成單個結構域以獲得所需的形狀和質量是極具挑戰性的。首爾大學Gwan-Hyoung Lee等人報道了通過硫化刻面單斜MoO2晶體進行單層MoS2成核和生長。1)MoS2層在MoO2晶體的厚度臺階處成核,并以與MoO2表面的晶體相關性外延生長,外延生長的MoS2層在SiO2襯底上向外擴展,產生單層單晶膜。2)盡管由于MoS2和金屬MoO2之間存在著有效電荷轉移而致使MoS2的光致發光猝滅,但延伸到SiO2襯底的MoS2顯示出了高載流子遷移率(15 cm2 V–1 s–1),這表明使用MoO2晶體作為種子和前體可以生長高質量的單層MoS2膜。

Yeonjoon Jung, et al. Nucleation and Growth of Monolayer MoS2 at Multisteps of MoO2 Crystals by Sulfurization. ACS Nano. 2023DOI:10.1021/acsnano.3c01150https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acsnano.3c01150

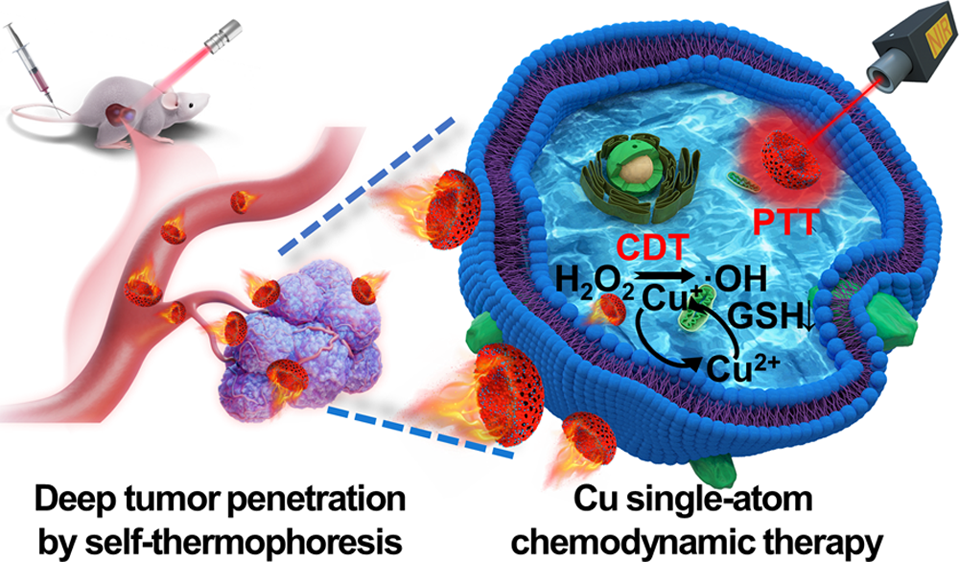

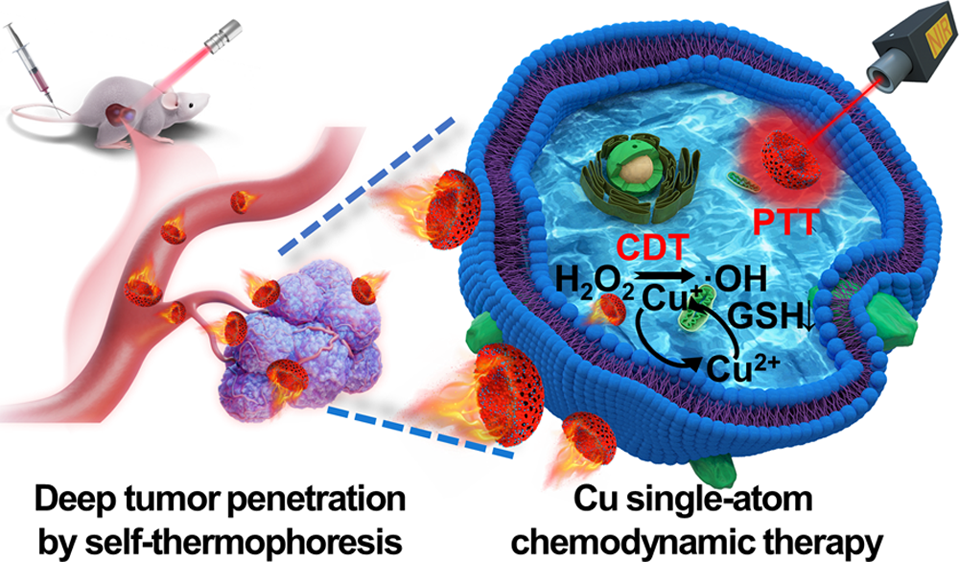

11. ACS Nano:銅單原子水母狀納米馬達用于增強腫瘤穿透和納米催化治療

單原子催化劑具有優異的催化活性,因此在腫瘤治療領域中受到了廣泛的關注。然而,目前大多數單原子催化劑都缺乏自推進功能,這也極大地限制了它們主動接近癌細胞和在腫瘤內部的穿透性能。有鑒于此,深圳大學張學記教授、皇家墨爾本理工大學馬天翼教授和北京科技大學杜鑫教授設計了單原子銅配位的N摻雜水母狀介孔碳納米馬達(Cu-JMCNs),并將其作為單原子納米催化藥物和具有自推進功能的納米馬達的結合,以用于癌癥治療。1)銅單原子能夠催化H2O2生成有毒的羥基自由基(?OH)以進行化學動力學治療(CDT)。由于具有水母狀不對稱結構和光熱轉換性能,因此Cu-JMCNs能夠在近紅外光觸發下實現自熱泳運動,進而顯著提高其細胞攝取和在三維腫瘤模型中的穿透能力。2)體內實驗表明,將具有CDT功能的單原子銅與近紅外光觸發的推進作用相結合的策略能夠實現高于85%的腫瘤抑制效率。綜上所述,這項研究工作能夠為構建基于單原子催化劑的納米馬達以用于生物醫學領域提供新的啟示。

Yi Xing. et al. Copper Single-Atom Jellyfish-like Nanomotors for Enhanced Tumor Penetration and Nanocatalytic Therapy. ACS Nano. 2023DOI: 10.1021/acsnano.3c00076https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acsnano.3c00076