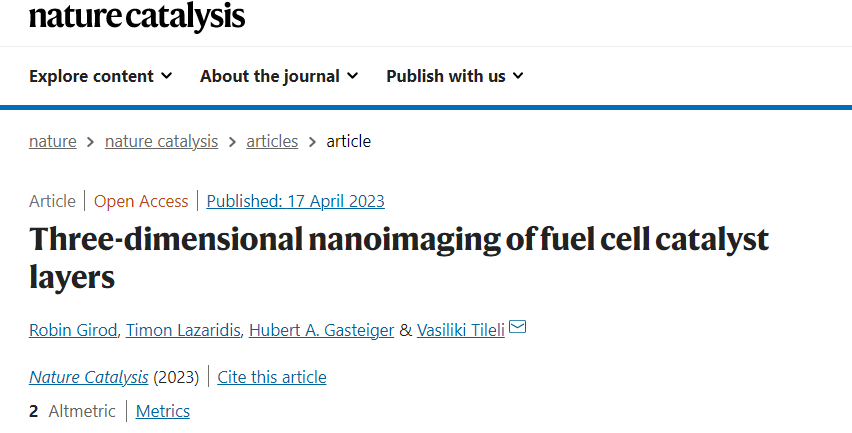

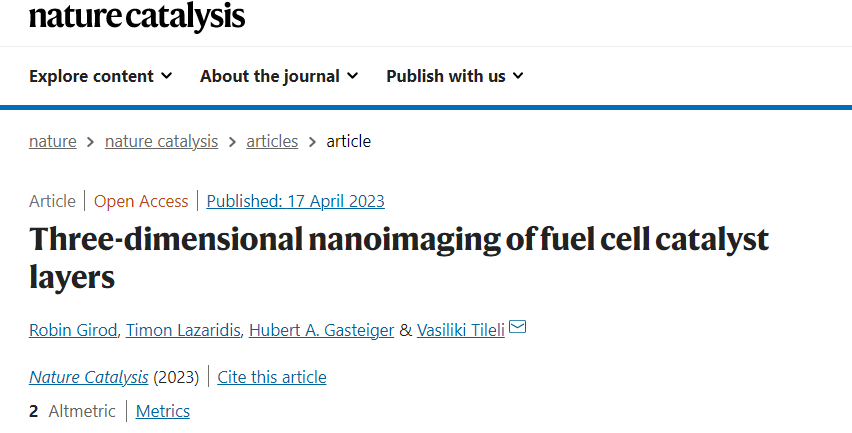

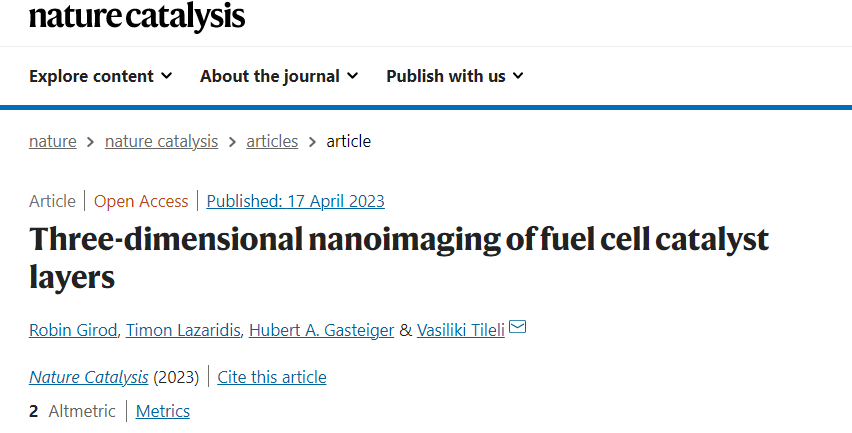

特別說明:本文由學研匯技術中心原創撰寫��,旨在分享相關科研知識�。因學識有限���,難免有所疏漏和錯誤�����,請讀者批判性閱讀��,也懇請大方之家批評指正。質子交換膜燃料電池中的催化劑層由負載在碳聚集體上的鉑族金屬納米催化劑組成,形成多孔結構,通過該多孔結構離子聚合物網絡滲透。這些異質組裝體的局部結構特征與質量輸運模型電阻和隨后的電池性能損失直接相關。因此����,催化劑層的三維可視化具有重要研究意義��。有鑒于此,洛桑理工學院Vasiliki Tileli等人實現了深度學習輔助的低溫透射電子斷層掃描圖像復原�,并在局部-反應-現場尺度上定量研究了各種催化劑層的完整形態���。該分析能夠計算諸如離聚體形態��、覆蓋率和均勻性、鉑在碳載體上的位置以及鉑對離聚體網絡的可達性等指標��,并將結果與實驗測量結果直接進行比較和驗證����。作者期望本工作報道的評估催化劑層結構的方法和手段將有助于將形貌與傳輸特性和整體燃料電池性能聯系起來。作者將有機樣品的電子成像與電子斷層掃描相結合�����,在電子斷層掃描中�����,通過增加標本傾斜角度獲得一系列投影圖像�,并用于計算標本的三維重建�。作者展示了展示了由Nafion離子單體、LSC支撐體和鉑納米顆粒制成的催化劑層聚合體的重建和去噪過程的結果,表明該工作流比其他方法執行得更好�����。作者證明了經過處理的重建可以提供定性和定量的信息����。

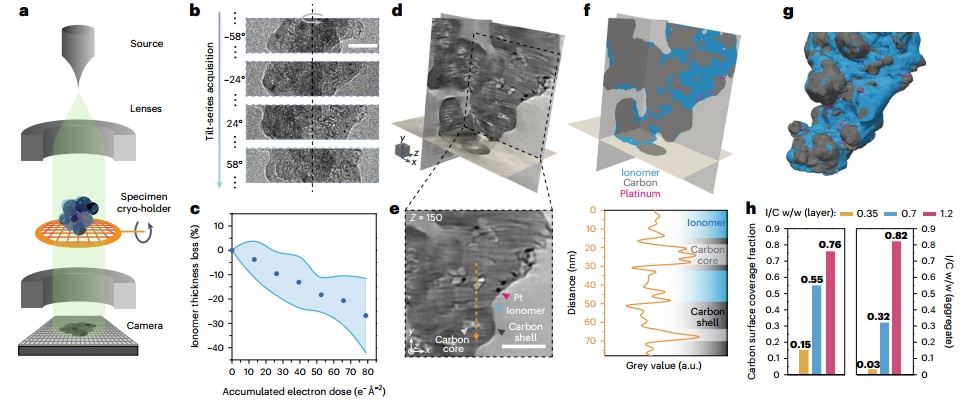

圖 Nafion-LSC-鉑聚集體的Cryo-ET工作流程及分析為了深入了解典型的質子交換膜燃料電池陰極的形態,作者研究了一種催化劑層,其中19.8 wt%鉑支撐在高表面積碳。作者分析了催化劑層最外層的碳結構、孔結構��、離子網絡形態等結構特征�,證明了在電子斷層掃描中進行的分析可以被認為是具有代表性的。

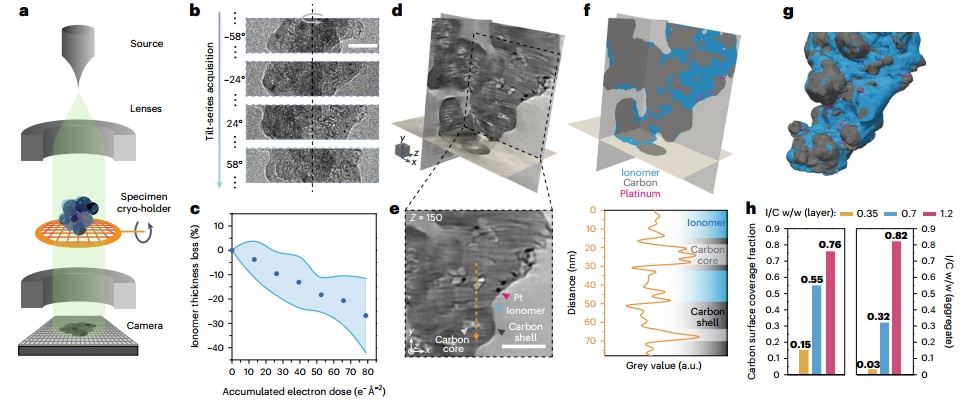

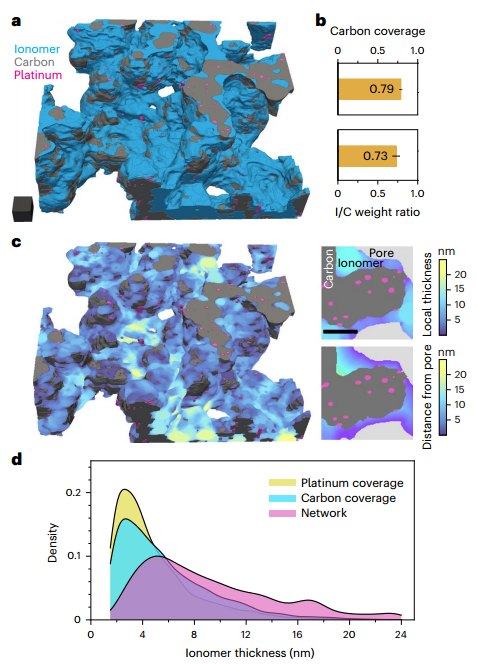

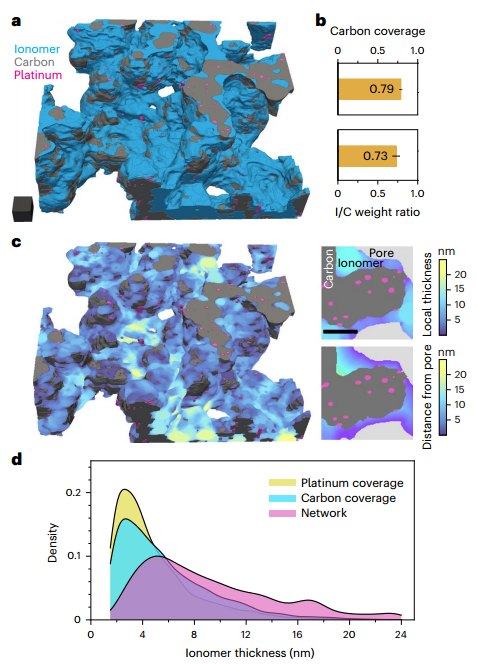

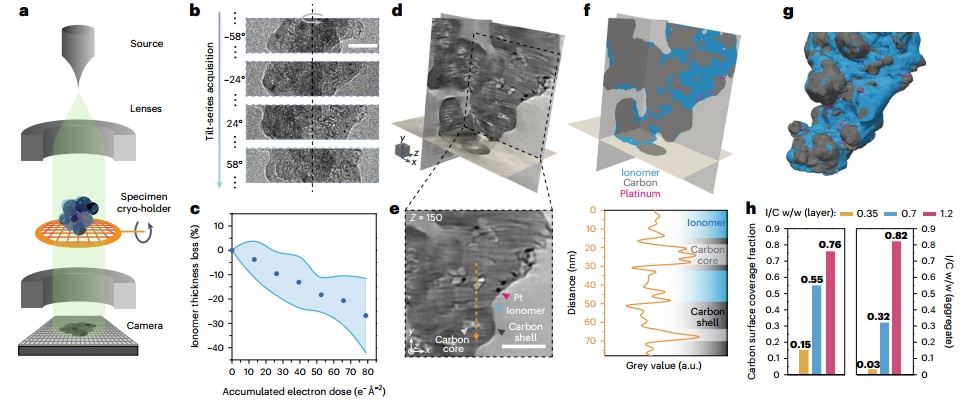

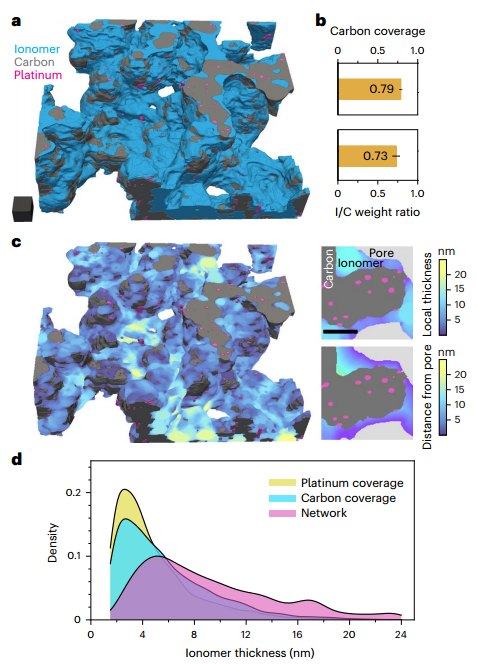

圖 顯微切割3M離聚體-HSC-鉑催化劑層的低溫ET重建及離聚體網絡分析作者利用重建的體積進一步研究了鉑納米顆粒與碳載體和離聚體網絡的形態和相互作用���。相當一部分(46%)的納米顆粒被發現存在于碳初級顆粒的納米孔中,內部和外部粒子平均直徑分別為2.7和3.0 nm����,而外部粒子的分布略寬���,這可能是由于合成過程中碳載體內部孔隙率限制了粒子的生長��。重點關注外部鉑粒子及其與離子網絡的連通性,然后將從層析圖計算的表面積與體積測量進行了比較。結果表明,在高相對濕度水平下���,所有鉑都可以被CO剝離。

圖 微切3M離聚體-HSC-鉑催化劑層中鉑相關形貌分析Girod, R., Lazaridis, T., Gasteiger, H.A. et al. Three-dimensional nanoimaging of fuel cell catalyst layers. Nat Catal (2023). https://doi.org/10.1038/s41929-023-00947-y