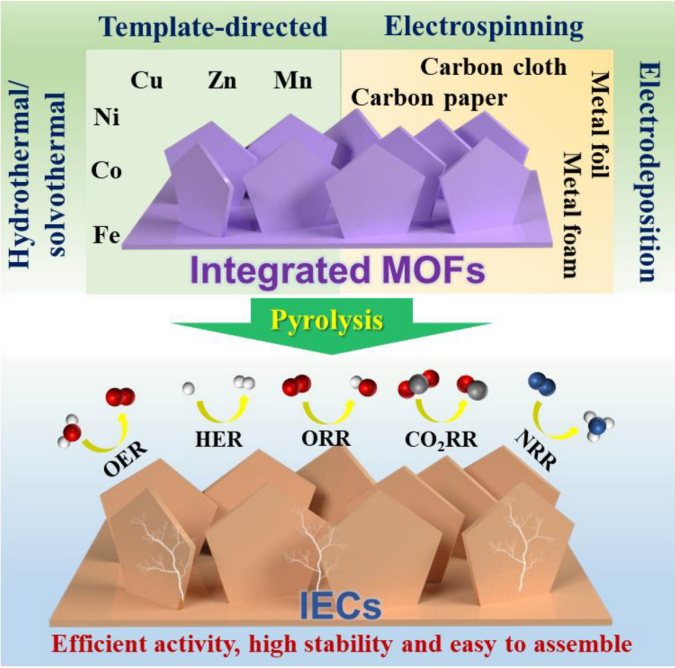

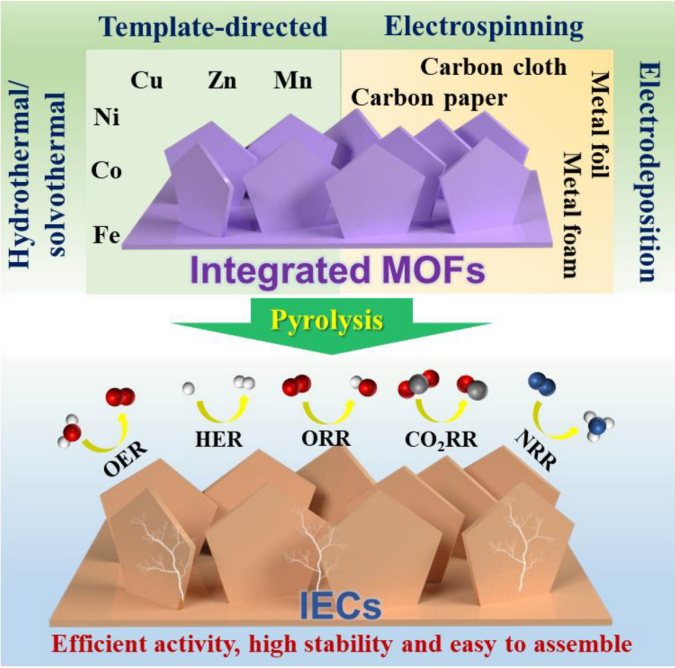

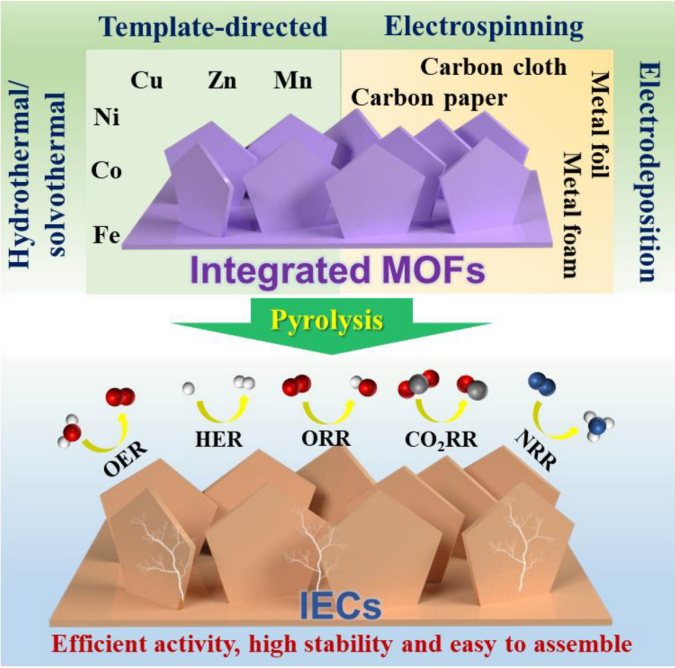

1. 總結了多種合成MOF衍生集成電催化劑和MOF衍生碳基集成電催化劑的方法

集成電催化劑(IECs)是將合成的功能材料直接生長在電流收集器上����,由于其高效的活性���,高穩定性和容易組裝到設備的原因,引發了越來越多的電催化領域的興趣��。近年來��,金屬有機骨架(MOFs)因其低成本����、大表面積和高效結構可調性等特點��,為構建先進的IECs提供了良好的支持���。北京化工大學段雪院士團隊在期刊Nano Materials Science上綜述了基于MOFs的新型IECs應用于含氣反應的發展前景與挑戰。

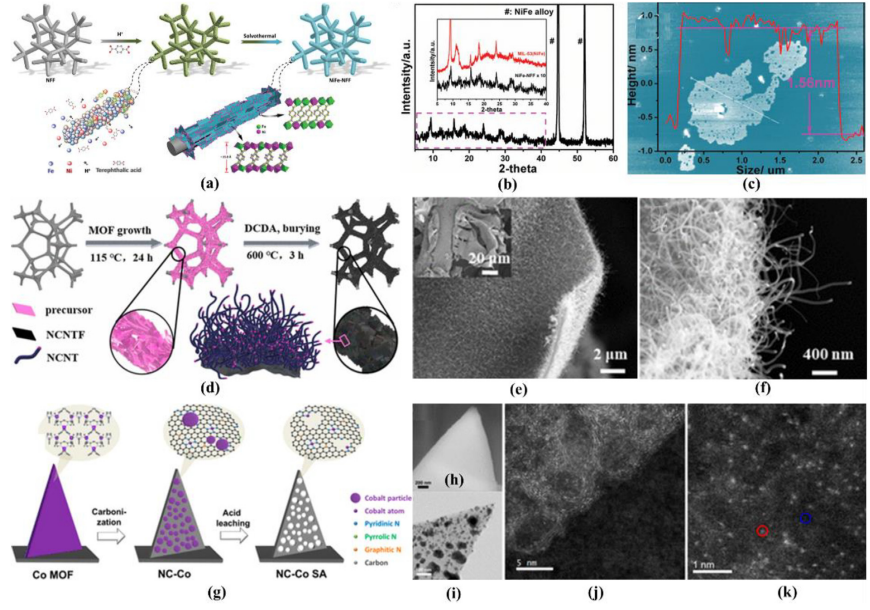

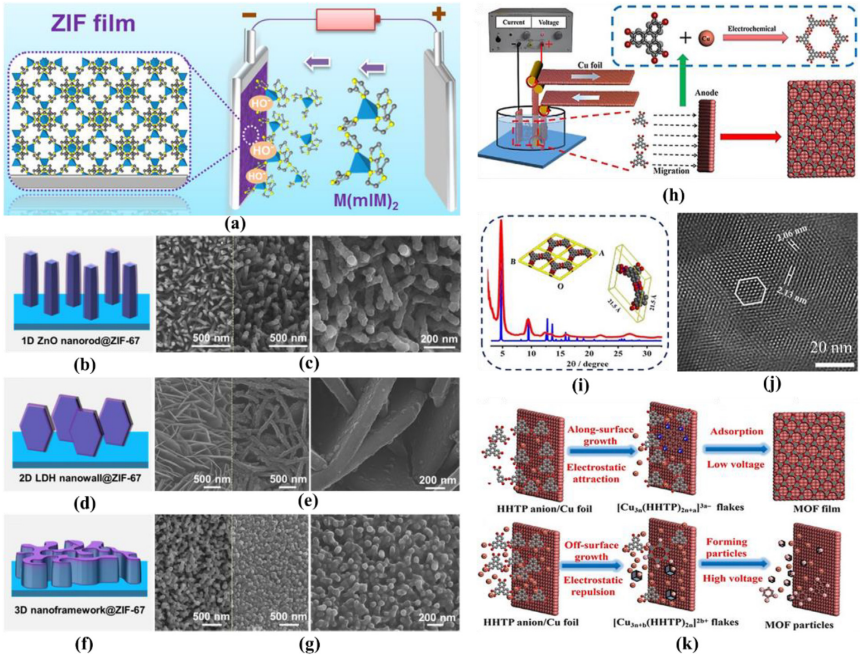

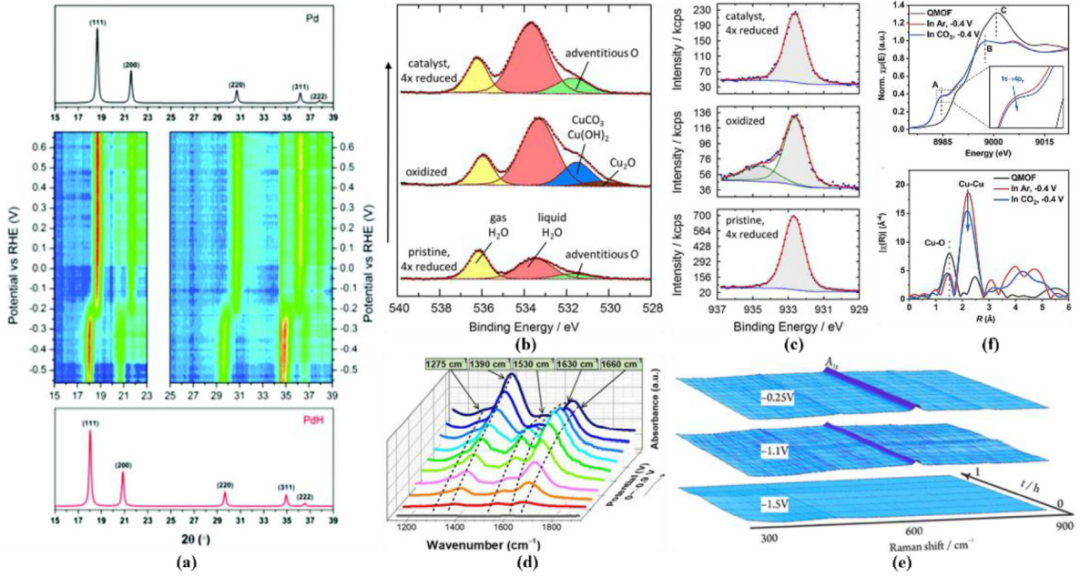

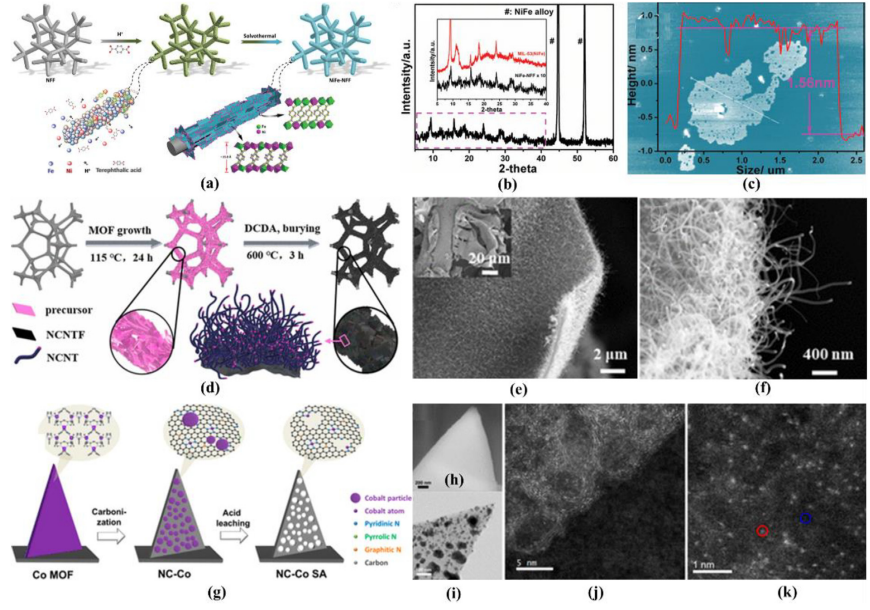

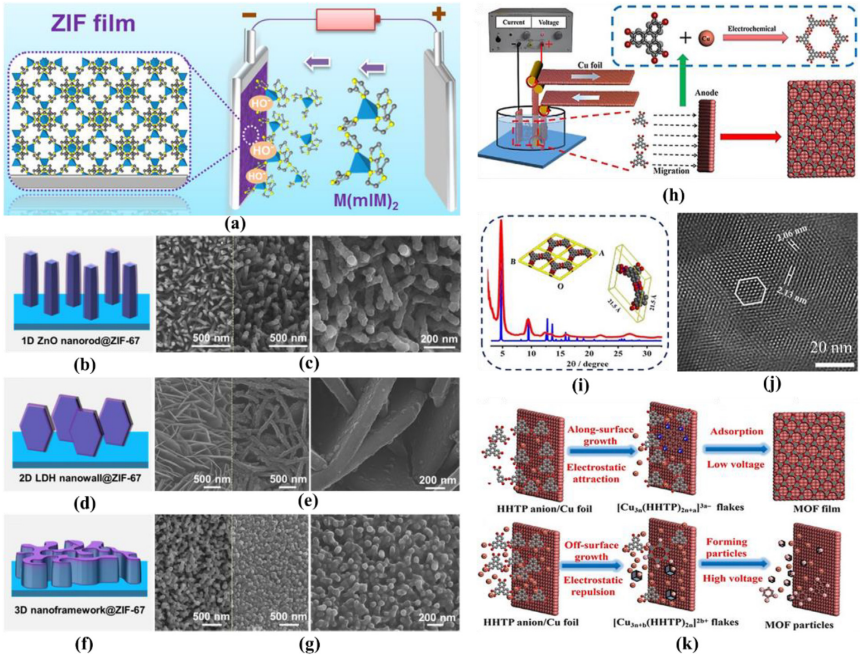

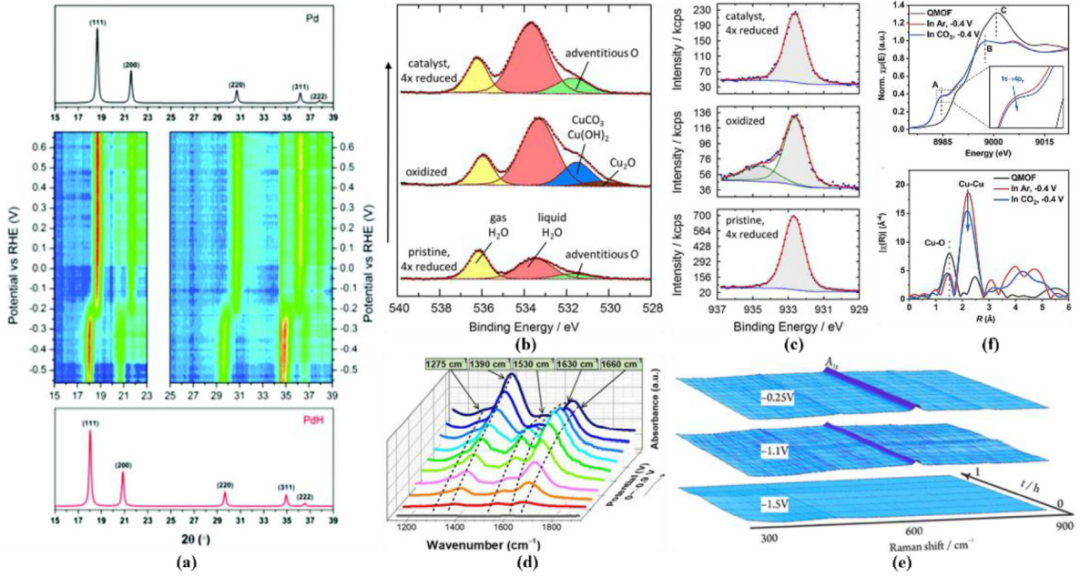

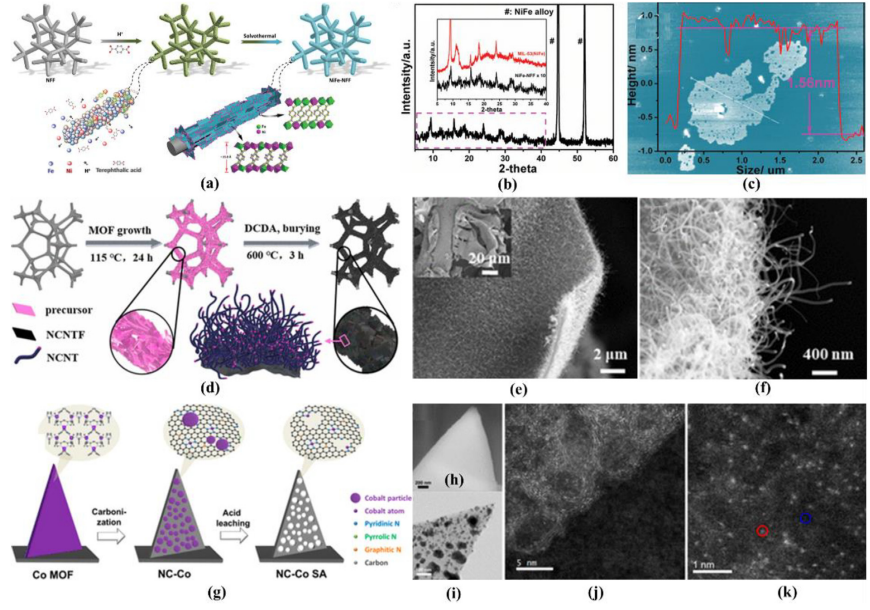

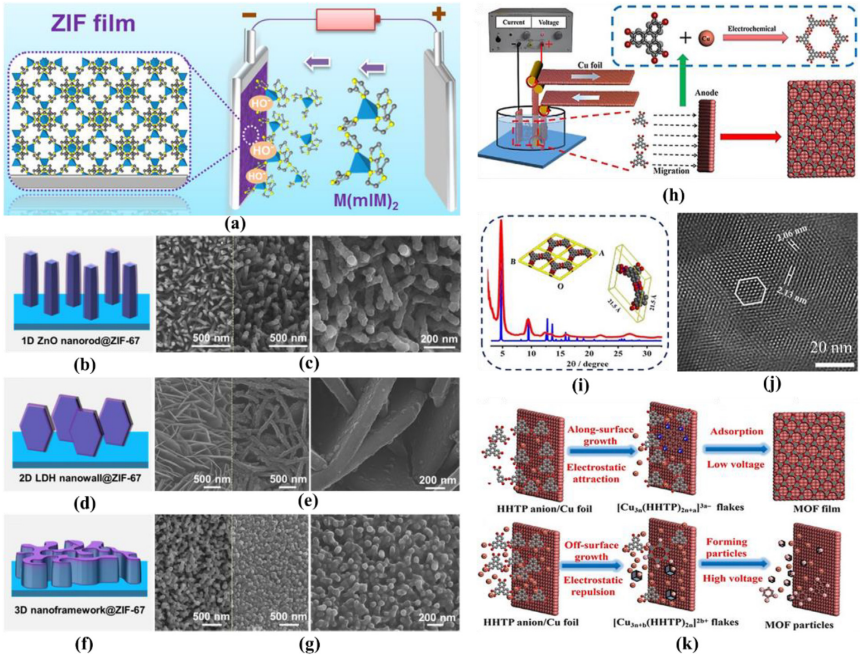

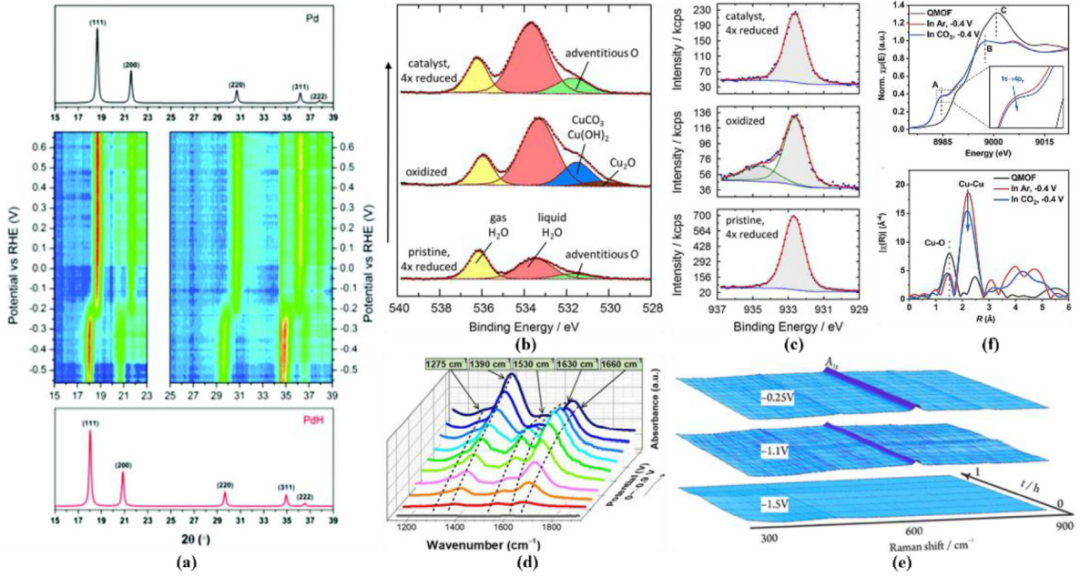

含氣反應,如析氧(OER)、析氫(HER)�����、氧還原(ORR)�����、CO2還原(CO2RR)和氮還原反應(NRR)��,已被廣泛用于電化學能源技術(如金屬-空氣電池、水裂解和碳利用)�����。上述反應的性能在很大程度上取決于電極的效率��,因此有必要探索極具前景的電催化劑��。雖然已經進行了大量的工作,但報道的電催化劑的實際應用仍然面臨著限制,特別是電催化劑在電極上的組裝����。這些性能不理想的電催化劑共同存在的一個問題就是在制備過程中出現了嚴重的結塊現象��。這將減少活性位點的暴露和利用��。此外,構建電極涂層所需的電催化劑與粘結劑的復雜混合物(如Nafion等)不僅需要額外的時間和精力�,還會導致活性位點進一步嵌入�����,質量擴散和電子傳遞過程受到限制。因此�����,保證活性位點的充分利用��,加快質量擴散和電子傳遞過程是高效電化學反應的前提條件。將功能材料(如納米膜�����、納米片����、納米棒、納米線和分層結構陣列)原位構建在集電流電極上,獲得了集成電催化劑(IECs)�,避免了傳統涂覆電極所遇到的問題���,在電催化方面取得了較好的成就�����。設計精良的IECs在制備和電化學反應中具有諸多優勢:(1)不依賴于粘結劑,簡化了合成過程,降低了制備成本;(2)氣液固界面完全暴露�,結構單元獨立分散���,活性位點利用率高;(3)活性材料與集電極的緊密接觸加速了電子傳遞過程�����,增強了穩定性;(4)輸送通道豐富,傳質過程增強。基于以上優點��,各種IECs被開發出來并取得了優異的性能��。通常����,MOFs衍生的IECs不僅繼承了原始MOFs的大表面積和良好孔隙度的特性�����,而且還實現了金屬和非金屬摻雜原子(O,N,P,S)的高效摻雜。因此�,MOFs衍生的IECs引起了人們的極大興趣����,也需要在電催化含氣反應中進行進一步的探索��。近年來����,從合成方法���、結構和活性調控以及應用等方面對MOFs衍生材料進行了較為全面的總結和探討����。然而,目前國內外對基于MOFs的電催化用IECs�����,特別是其合成方法和結構-活性關系的研究較少��。因此���,本文旨在系統總結基于MOFs構建IECs的最新進展和未來機遇���。首先�����,總結基于MOFs構建IECs的多種綜合策略,包括水熱及溶劑熱���、模板定向、靜電紡絲�����、電沉積等方法�����。然后�����,討論了不同類型IECs在OER、HER�、ORR�、CO2RR和NRR氣相反應電催化中的各種應用�����。在此基礎上�,綜述了一些用于IECs的原位技術���。在這一部分中��,重點分析了IECs的結構-活性關系和性能增強的根源��。最后,在已有研究成果的基礎上���,討論了該研究領域面臨的挑戰和發展前景。

[1]Y. Song, W. Xie, M. Shao, X. Duan, Integrated electrocatalysts derived from metal organic frameworks for gas-involved reactions, Nano Materials Sciencehttps://doi.org/10.1016/j.nanoms.2022.01.003

關于 Nano Materials ScienceNano Materials Science于2019年3月創刊��,重慶大學主辦�,香港城市大學呂堅院士任主編��,21個國家 126位學者(包括18位院士)任編委��,ScienceDirect全文開放獲取。目前已報道諾貝爾物理學獎得主Konstantin Novoselov院士���、呂堅院士、Ruslan Z Valiev院士、盧柯院士、成會明院士、申長雨院士��、趙東元院士���、段雪院士�、侯保榮院士、孫軍院士、王琪院士�、張立群院士����、Oliver G. Schmidt院士����、Li Lu教授(新加坡國立大學)、Luyi Sun教授(美國康涅迪格大學)、Vijay Kumar Thakur教授(英國蘇格蘭鄉村學院)����、Zaiping Guo教授(澳大利亞臥龍崗大學)���、張強教授(清華大學)���、郭少軍教授(北京大學)���、張荻教授(上海交通大學)��、劉剛教授(西安交通大學)、彭章泉教授(中科院大連物化所)、劉暢教授(中科院金屬所)����、劉天西教授(東華大學)�、胡寧教授��、付紹云教授���、黃曉旭教授����、魏子棟教授�����、張育新教授(重慶大學)等團隊的研究成果�。——成果被110個國家及地區�、920種SCIE期刊引用報道,ScienceDirect下載70.8萬次���。——2022 CiteScore為 14.3,Chemical Engineering:Chemical Engineering (miscellaneous)�����,第2位(2/42)�����;Materials Science:Materials Science (miscellaneous)����,第5位(5/124)�;Engineering:Mechanics of Materials,第10位(10/384)。——入選ESCI��、EI���、Scopus�����、CSCD核心、CAS����、DOAJ����、INSPEC國內外重要數據庫�。——獲評2022年中國最具國際影響力學術期刊、中國高質量科技期刊分級目錄材料科學綜合類T2級���、中國高校優秀科技期刊、川渝一流科技期刊���、重慶市高品質科技期刊、重慶市出版專項資助期刊��、重慶名刊��。