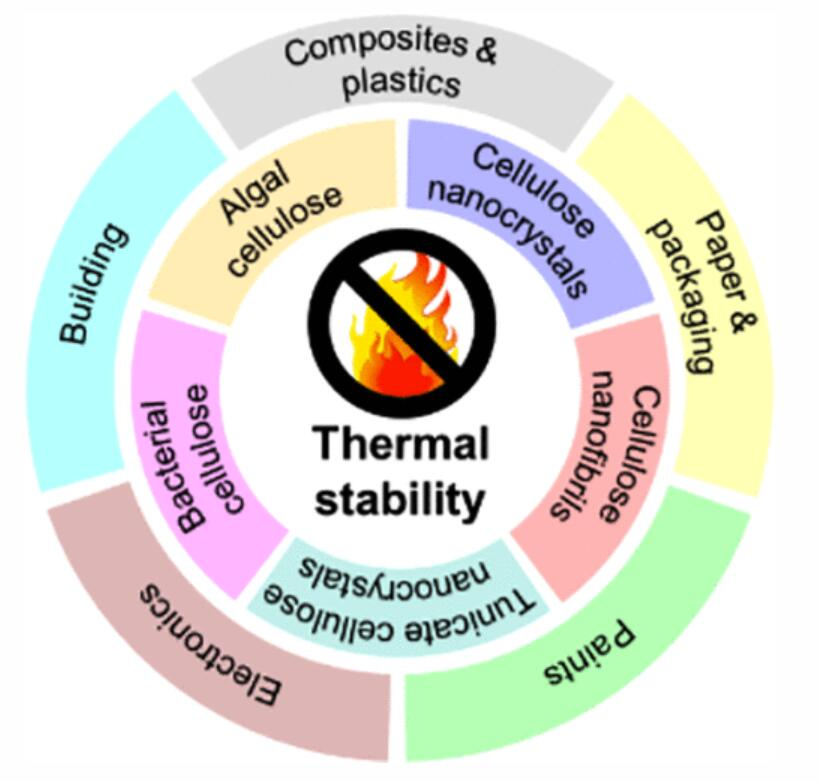

1. Chem. Rev.: 纖維素納米材料的熱穩定性

熱穩定性是材料的一個關鍵特性,尤其是當它們在熱敏應用中時。從纖維素生物質中提取的纖維素納米材料因其豐富性、生物降解性、可持續性、生產可擴展性和工業通用性而備受關注。為了探索CNMs的結構、化學和形態與其熱穩定性之間的相關性,英屬哥倫比亞大學Mark J. MacLachlan、Carl A. Michal對其進行了全面的文獻綜述。

本文要點:

1) 作者確定了影響CNMs熱穩定性的五個主要因素,即類型、來源、反應條件、后處理和干燥方法,并使用文獻中的幾個案例研究分析了它們對CNMs的熱穩定性的影響。通過多元線性最小二乘回歸(MLR),作者建立了熱穩定性與七個變量之間的定量關系:其中包括來源的結晶度指數、所用反應物的離解常數、反應物濃度、反應溫度、反應時間、蒸發速率和后處理。

2) 通過理解這些相互依賴性,作者統計分析了能夠設計具有可預測熱性能的CNM,并確定實現高熱穩定性的最佳條件。該研究結果可以指導其在各種工業應用中具有增強熱穩定性的CNM開發。

Francesco D’Acierno, et al. Thermal Stability of Cellulose Nanomaterials. Chem. Rev. 2023

DOI: 10.1021/acs.chemrev.2c00816

https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.chemrev.2c00816

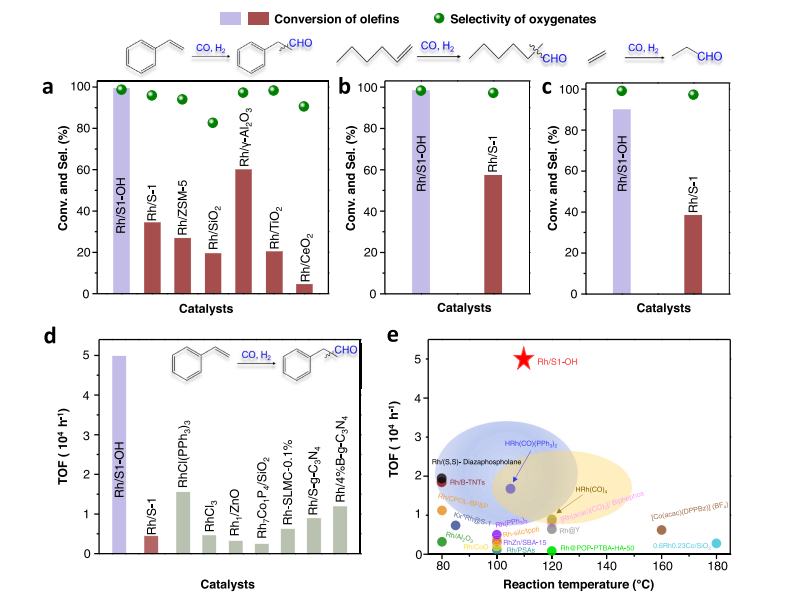

2. Nature Commun.:負載在富含硅烷醇的沸石上的銠納米粒子超越了用于烯烴加氫甲酰化的均相Wilkinson催化劑

加氫甲酰化是最大的工業均相工藝之一,它強烈依賴于帶有膦配體的催化劑,例如Wilkinson催化劑(三苯基膦配位 Rh)。目前,非常需要用于烯烴加氫甲酰化的多相催化劑,但與均相催化劑相比,其活性較差。

近日,浙江大學肖豐收教授,王亮通過在硅質沸石上提供負載型 Rh 納米顆粒催化劑來打破一般觀點,該催化劑具有優異的加氫甲酰化活性,周轉頻率高達 ~50,000 h-1,明顯高于一般二氧化硅負載 Rh 的頻率催化劑在同等測試條件下,甚至優于三苯基膦配位的Rh催化劑作為眾所周知的經典Wilkinson催化劑。

本文要點:

1)這一結果證明了無有機配體 Rh 催化劑在加氫甲酰化反應中的巨大潛力。這一成功的關鍵是使用在沸石晶體內具有豐富硅烷醇巢 (S1-OH) 的硅質 MFI 沸石,這可以將烯烴富集到相鄰的 Rh 納米顆粒中,以增強甲苯溶劑中的加氫甲酰化。

這一觀察證明了沸石作為金屬納米粒子載體的新功能,這導致使用無配體和無機催化劑的加氫甲酰化技術的可行性顯著提高。

Liu, Y., Liu, Z., Hui, Y. et al. Rhodium nanoparticles supported on silanol-rich zeolites beyond the homogeneous Wilkinson’s catalyst for hydroformylation of olefins. Nat Commun 14, 2531 (2023).

DOI:10.1038/s41467-023-38181-6

https://doi.org/10.1038/s41467-023-38181-6

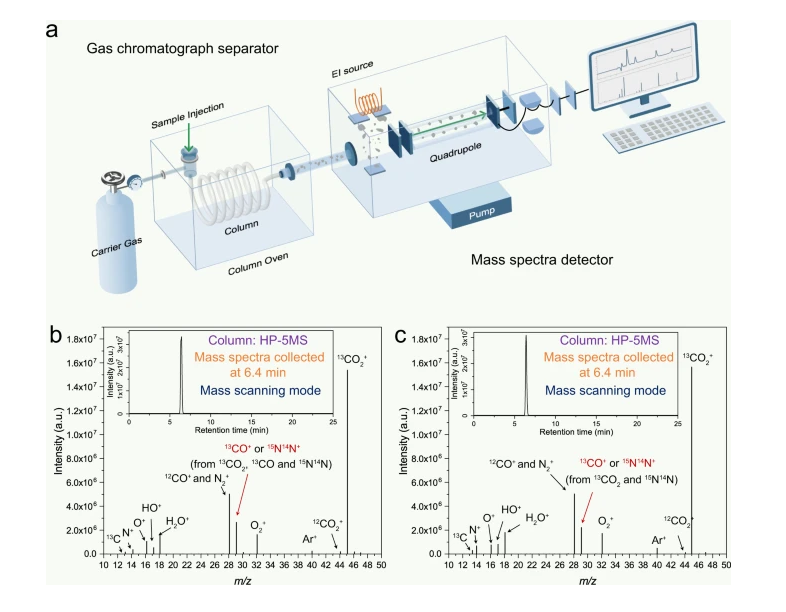

3. Nature Commun.:CO2光化學還原反應同位素實驗的缺點和不足

光化學還原CO2制備可再生合成燃料是一種取代化石燃料的可行路徑,但是CO2光化學還原反應的轉化率非常低,并且CO2光化學還原產物痕量產物的精確標定具有非常大的難度和挑戰,此外光催化反應有可能引入碳污染。

人們發展同位素示蹤實驗解決此類問題,但是通常同位素示蹤實驗因為不合適和不夠嚴謹的實驗操作容易產生負面正效果,因此發展準確并且有效的方法研究各種不同CO2光化學還原反應的前景具有較大的意義。

有鑒于此,日本國立材料研究所葉金花、中國地質大學余家國、上海師范大學蔣波、華中農業大學陳浩等報道如何對CO2光化學還原反應不準確的同位素示蹤實驗的相關方法。

本文要點:

1)對一些導致陷阱和誤差的問題以及導致同位素產物示蹤變得困難的情況進行舉例說明,此外發展描述了一些標準用于指導如何進行CO2光化學還原反應進行同位素產物示蹤,并且對相關報道的光化學還原體系進行驗證。

Shengyao Wang, et al, Designing reliable and accurate isotope-tracer experiments for CO2 photoreduction. Nat Commun 14, 2534 (2023).

DOI: 10.1038/s41467-023-38052-0

https://www.nature.com/articles/s41467-023-38052-0

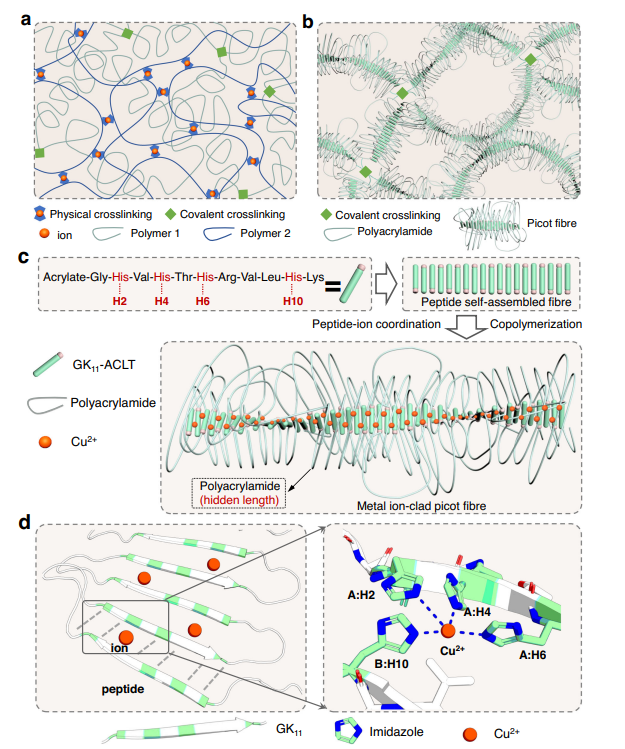

4. Nature Commun.:由皮科肽纖維制成的強韌、快速恢復和抗疲勞的水凝膠

水凝膠是一種很有前途的軟材料,可用于組織工程支架、可伸縮傳感器和軟機器人。然而,開發具有與結締組織相似的機械穩定性和耐久性的合成水凝膠仍然具有挑戰性。許多必要的機械性能,如高強度、高韌性、快速恢復和高抗疲勞性,通常不能用傳統的聚合物網絡一起建立起來。近日,南京大學Yi Cao,Wei Wang介紹了利用自組裝的Picot多肽纖維作為構建塊來設計具有高強度、高韌性、抗疲勞和快速機械恢復的水凝膠。

本文要點:

1)在這種設計中,隱藏的長度被嵌入到多肽纖維中,而不是由額外的未交聯網絡提供,這解決了聚合物網絡中常見的剛性和韌性之間的權衡。此外,包覆金屬離子的自組裝肽纖維由于自組裝結構中的協同作用,在力學上穩定,但重組迅速。

2)得到的水凝膠具有高強度(~4.1 Mpa)、良好的韌性(25.3 kJ m?2)、高疲勞閾值(~424 J m?2)和快速恢復(秒)的組合。

3)研究強調了在分子水平上定制水凝膠網絡結構以實現未知的機械性能的重要性。通過使用不同的自組裝肽或合成基序來進一步提高力學性能是可能的。

在這項研究中展示的工程化水凝膠可能會在組織工程支架、可伸展傳感器和軟機器人組件中得到廣泛應用。

Xue, B., Bashir, Z., Guo, Y. et al. Strong, tough, rapid-recovery, and fatigue-resistant hydrogels made of picot peptide fibres. Nat Commun 14, 2583 (2023).

DOI:10.1038/s41467-023-38280-4

https://doi.org/10.1038/s41467-023-38280-4

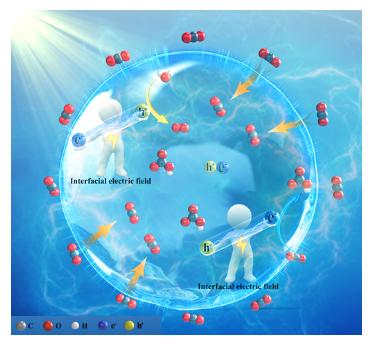

5. Angew:微滴氣液界面顯著加速光催化還原CO2

太陽能驅動的CO2還原反應(CO2RR)在很大程度上受到緩慢的傳質和光生載流子的快速結合的限制。在此,復旦大學Liwu Zhang發現微滴提供的豐富氣液界面處的光催化CO2RR效率比相應的體相反應高兩個數量級。

本文要點:

1)即使在沒有犧牲劑的情況下,微滴介導的HCOOH相對于WO3·0.33H2O的生產率也達到了2536 μmol h-1 g-1(相對于體相中的13 μmol h-1 g-1),這明顯優于先前報道了體相反應條件下的光催化CO2RR。

2)除了將CO2有效輸送到微滴內的光催化劑表面外,研究人員還發現微滴氣液界面處的強電場從根本上促進了光生電子-空穴對的分離。這項研究提供了對微滴氣液界面促進的超快反應動力學的深刻理解,以及解決光催化CO2還原為燃料的低效率問題的新方法。

Qiuyue Ge, et al, Significant Acceleration of Photocatalytic CO2 Reduction at the Gas-Liquid Interface of Microdroplets, Angew. Chem. Int. Ed. 2023, e202304189

DOI: 10.1002/anie.202304189

https://doi.org/10.1002/anie.202304189

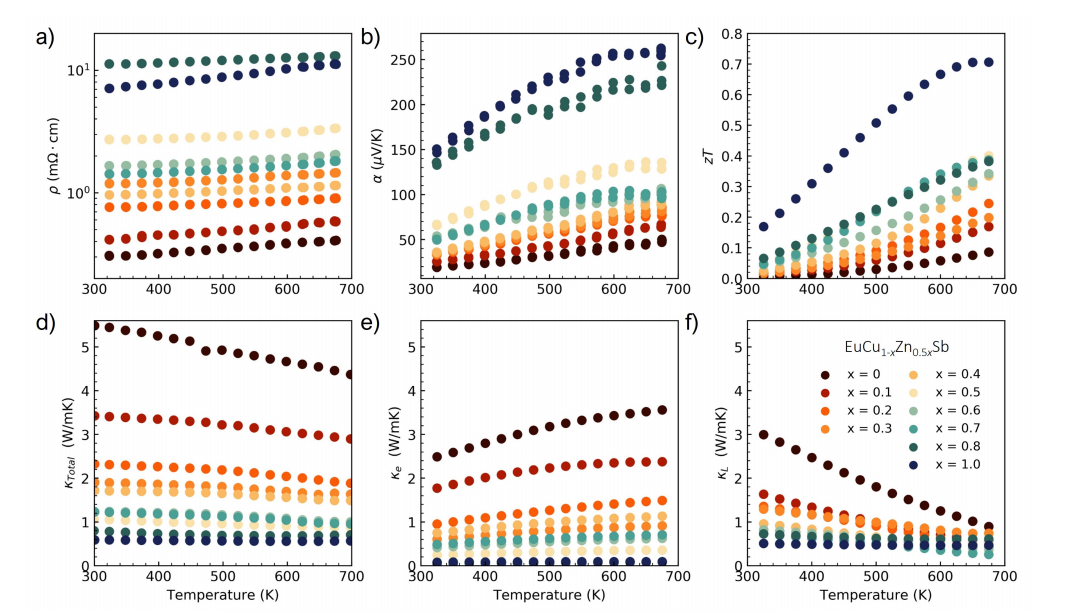

6. Angew:空位對EuCuSb-Eu2ZnSb2合金熱電性能影響的研究

具有ZrBeSi結構的AMX化合物在平面MX層的M位點上可以承受高達50%的空位濃度。在這里,密歇根州立大學Alexandra Zevalkink研究了空位對整個EuCu1?xZn0.5xSb固溶體的熱學和電子學性質的影響。

本文要點:

1)研究發現,從完全占據的蜂窩層(EuCuSb)到缺少四分之一原子的蜂窩層(EuZn0.5Sb)的轉變導致蜂窩層中的非線性鍵膨脹,增加了M和Sb位點上的原子位移參數,和顯著的晶格軟化。這與點缺陷散射的快速增加相結合,導致晶格熱導率在300K時從3W/mK降低到0.5W/mK。

2)空位對電子特性的影響更加微妙;研究發現,看到有效質量略有增加,帶隙大幅增加,載流子濃度降低。最終,隨著從EuCuSb到EuZn0.5Sb,最大zT從0.09增加到0.7。

Sevan Chanakian, et al, Investigating the Role of Vacancies on the Thermoelectric Properties of EuCuSb-Eu2ZnSb2 Alloys, Angew. Chem. Int. Ed. 2023, e202301176

DOI: 10.1002/anie.202301176

https://doi.org/10.1002/anie.202301176

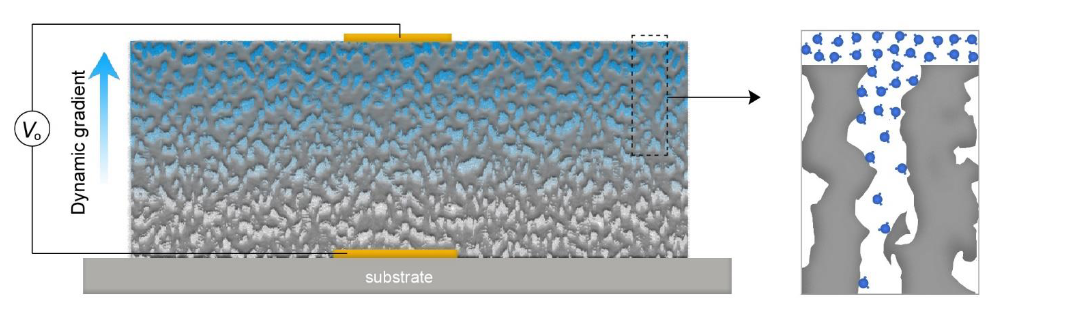

7. AM:用于從空氣濕度中可持續收集能量的納米多孔材料中的通用空氣發電效應

空氣濕度是一個巨大的、可持續的能量庫,與太陽能和風能不同,它是持續可用的。然而,先前描述的從空氣濕度中收集能量的技術要么不連續,要么需要獨特的材料合成或加工,這阻礙了可擴展性和廣泛部署。在這里,馬薩諸塞大學Jun Yao報道了從空氣濕度中連續收集能量的一般效應,它可以應用于廣泛的無機、有機和生物材料。

本文要點:

1)這些材料的共同特征是它們被設計成具有適當的納米孔,以允許空氣水通過并在多孔界面處進行動態吸附-解吸交換,從而導致表面充電。在薄膜器件結構中,頂部暴露界面比底部密封界面經歷更多這種動態相互作用,從而產生自發和持續的充電梯度以實現連續電輸出。

2)對材料特性和電輸出的分析導致了一個“漏電電容器”模型,該模型可以描述如何收集電力并預測與實驗一致的電流行為。該模型的預測指導了由不同材料組合的異質結制成的器件的制造,以進一步擴展器件類別。

這項工作為廣泛探索環境空氣中的可持續電力打開了一扇大門。

Xiaomeng Liu, et al, Generic Air-gen Effect in Nanoporous Materials for Sustainable Energy Harvesting from Air Humidity, Adv. Mater. 2023

DOI: 10.1002/adma.202300748

https://doi.org/10.1002/adma.202300748

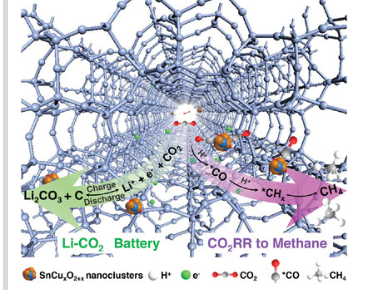

8. AEM:將 SnCuxO2+x 納米團簇限制在沸石中用于高效電化學二氧化碳還原

使用銅基催化劑(包括Cu2O、銅銀合金等)將二氧化碳(CO2RR)電化學還原為甲烷,法拉第效率超過40%,令人印象深刻。盡管銅基催化劑在CO2RR中有效工作,但它們有一個主要缺點:由于難以調節催化劑表面的中間覆蓋度,所需產品的選擇性低。在這里,華中科技大學Mingkui Wang,Yan Shen展示了新的SnCuxO2+x納米團簇電催化劑封裝在純硅質MFI沸石(SnCuxO2+x@MFI)中以實現高效的CO2RR。

本文要點:

1)這允許在沸石通道中形成*CO中間體,它進一步經歷多步質子化過程以產生甲烷,這對于使用CO2RR催化劑作為陰極的Li-CO2電池來說是一個非常有吸引力的特性。

2)獲得的SnCu1.5O3.5@MFI催化劑具有理想的催化性能,在0.1mKHCO3電解質中,CO2還原為甲烷的法拉第效率為66.6±3.2%。使用SnCu1.5O3.5@MFI作為Li-CO2電池的陰極,在2.0 V(vs Li+/Li)的截止電壓下實現了23000mAhg?1的完全放電比容量,并且在1000 mAh g?1截止比容量下,使用壽命超過100個循環。

這種新型限制催化劑為開發具有實際應用吸引力的高效CO2RR和Li-CO2電池提供了可行的途徑。

Yanbin Zhu, et al, Confinement of SnCuxO2+x Nanoclusters in Zeolites for High-Efficient Electrochemical Carbon Dioxide Reduction, Adv. Energy Mater. 2023

DOI: 10.1002/aenm.202204143

https://doi.org/10.1002/aenm.202204143

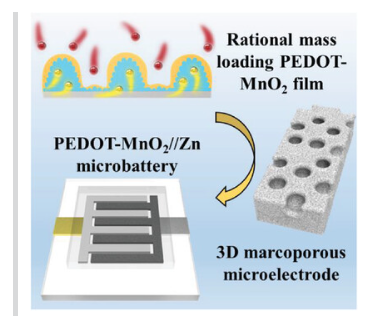

9. AEM:具有超高容量、能量密度和可集成性的 3D 大孔框架微電池

自供電微電子設備迫切需要具有易于集成、大規模定制以及特別優異的電化學性能等特點的平面內微電池(MB)。在這項工作中,武漢理工大學麥立強教授采用簡便的制造工藝來制造具有3D大孔微電極的Zn-MnO2 MB。

本文要點:

1)得益于3D大孔微電極的高電子/離子傳輸路徑和聚(3,4-乙烯二氧噻吩)-二氧化錳(PEDOT-MnO2)薄膜的高質量負載,MB實現了0.78 mAh cm-2的超高容量和出色的面能量密度為1.02 mWh cm?2。

2)此外,3D大孔PEDOT-MnO2雜化薄膜通過一步電沉積實現,在不降低面容量或阻礙離子擴散的情況下有效提高了循環性能。值得注意的是,MB可以穩定地驅動電子定時器約400分鐘,或集成在數字溫濕度計的表面上運行。MB能夠在高轉速和振動條件下穩定運行,例如應用于軸流風扇的表面。此外,MB可以通過堆疊無基板微電極并實現3.87 mWh cm?2的出色能量密度來集成。

因此,PEDOT-MnO2//ZnMB作為下一代自供電微電子器件具有良好的應用前景。

Wei Yang, et al, 3D Macroporous Frame Based Microbattery With Ultrahigh Capacity, Energy Density, and Integrability, Adv. Energy Mater. 2023

DOI: 10.1002/aenm.202300574

https://doi.org/10.1002/aenm.202300574

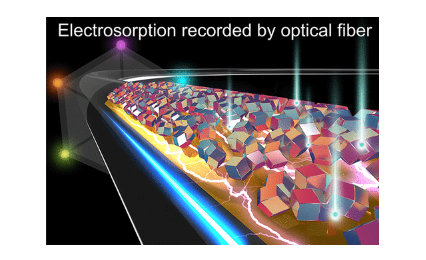

10. ACS Nano:光纖傳感器記錄的納米尺度吸附、組裝和去離子動力學

環境去污中的電容式去離子已經得到了廣泛的研究,現在需要大力發展以支持大規模的部署。多孔納米材料已被證明在決定去污效率方面起著關鍵作用,操縱納米材料形成功能結構一直是最令人興奮的挑戰之一。這樣的納米結構工程和環境應用突出了觀察、記錄和研究電輔助電荷/離子/粒子吸附和聚集行為在帶電界面的重要性。此外,通常希望增加吸附容量和降低能量成本,這增加了對記錄源于納米級去電離動力學的集體動力學和性能特性的要求。

在這里,暨南大學Li-Peng Sun,Bai-Ou Guan展示了單個光纖如何作為解決這些問題的原位和多功能光電化學平臺。

本文要點:

1)利用表面等離激元共振信號,可以對電極?電解液界面的納米級動力學行為進行原位光譜觀察。平行和互補的光電傳感信號使單一的探頭能夠多功能地記錄電動現象和電吸附過程。

2)作為概念的證明,通過實驗破譯了各向異性金屬?有機骨架納米粒子在帶電表面的界面吸附和組裝行為,并通過可視化顯示其動態和能量消耗特性,包括吸附能力、去除效率、動力學性質、電荷、比能量消耗和電荷效率,來解耦組裝金屬?有機骨架納米涂層中的界面電容去離子。

3)這個簡單的“全光纖”光電化學平臺提供了有趣的機會,提供了對界面吸附、組裝和去離子動力學信息的原位和多維洞察,這可能有助于理解潛在的組裝規則和探索結構?去離子性能關聯,從而開發定制的用于去離子應用的納米雜化電極涂層。

Tiansheng Huang, et al, Nanoscale Adsorption, Assembly, and Deionization Dynamics Recorded by Optical Fiber Sensors, ACS Nano, 2023

DOI: 10.1021/acsnano.3c01507

https://doi.org/10.1021/acsnano.3c01507

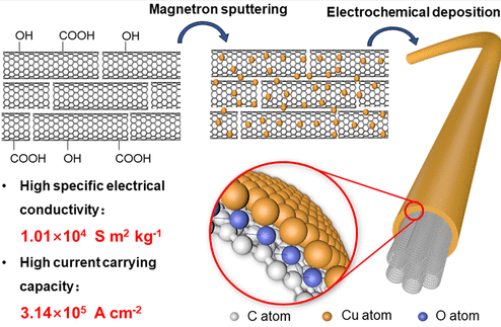

11. ACS Nano:具有高比電導率的單臂碳納米管/銅核殼纖維

碳納米管(CNT)/Cu核殼纖維由于其比純CNT纖維更高的導電性和比傳統銅線更低的密度,是一種很有前途的輕質導體材料。然而,雜化纖維的電學性能一直不令人滿意,主要是因為CNT–Cu界面相互作用較弱。中國科學院金屬研究所劉暢和侯鵬翔制備了單壁碳納米管(SWCNT)/Cu核殼纖維,該纖維在比電導率和載流能力方面優于商業銅線。

本文要點:

1)采用磁控濺射和電化學沉積相結合的方法,在濕紡SWCNT纖維表面涂覆致密均勻的Cu殼層。

2)SWCNT/Cu核殼纖維具有(1.01±0.04)×104 S m2 kg–1的超高比電導率,比Cu高56%。實驗和模擬結果表明,濕紡SWCNT纖維表面的含氧官能團與濺射的Cu原子相互作用,產生強鍵合。經過5000多次彎曲循環后,該混合纖維很好地保持了其完整性和導電性。此外,同軸光纖的載流容量達到3.14×105 A cm–2,是商用銅線的三倍。

LeLe Xu, et al. Single-Walled Carbon Nanotube/Copper Core–Shell Fibers with a High Specific Electrical Conductivity. ACS Nano. 2023

DOI:10.1021/acsnano.3c00488

https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acsnano.3c00488