1. Nature Commun.:Cu-殼聚糖-氣體擴散層3D復合電極選擇性還原CO2制備C2+醇

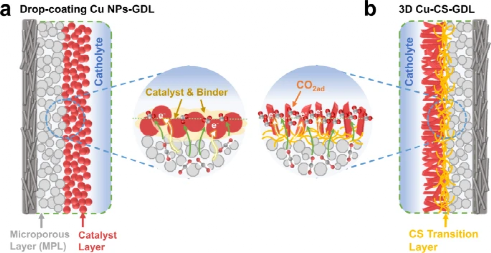

大速率電化學還原CO2制備C2+有機醇受到人們廣泛關注,但是這種大電流密度電化學還原反應性能遠遠低于商業(yè)化要求,使用氣體擴散電極(GDE)和3D納米結構催化劑,能夠顯著改善流動相電解CO2的性能。有鑒于此,中科院化學所韓布興院士、朱慶宮等制備一種3D Cu-殼聚糖(chitosan)(CS-GDL)氣體擴散電極,這種電極中殼聚糖能夠在Cu催化劑和GDL之間作為過渡層,高度互相連通的網絡結構實現形成3D結構Cu金屬箔,這種集成的結構能夠促進電子快速傳輸,緩解電化學反應的傳質局限。

本文要點:

1)在優(yōu)化反應條件后,在900 mA cm-2電流密度和-0.87 V vs. RHE過電勢實現了88.2 %的法拉第效率,其中C2+有機醇的部分電流密度達到462.6 mA cm-2,選擇性達到51.4 %,從而實現優(yōu)異的制備C2+有機醇。

2)通過實驗和理論計算,說明殼聚糖促進生成具有豐富Cu(111)/Cu(200)晶面結構的3D六角形棱柱Cu納米棒,這種結構Cu促進電催化反應生成有機醇。本文工作展示了一種性能優(yōu)異的電化學還原CO2的GDE電極。

Jiahui Bi, et al, Construction of 3D copper-chitosan-gas diffusion layer electrode for highly efficient CO2 electrolysis to C2+ alcohols. Nat Commun 14, 2823 (2023).

DOI: 10.1038/s41467-023-38524-3

https://www.nature.com/articles/s41467-023-38524-3

2. Nature Commun.:氟丁酸界面修飾改善鋰金屬電極界面性能

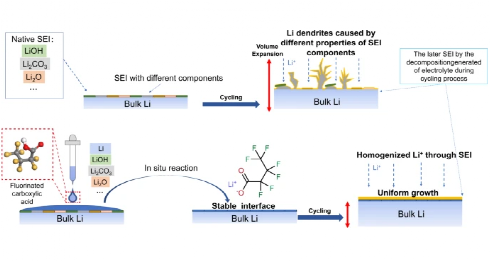

Li金屬具有非常高的理論容量,同時電極電勢較低,因此是非常理想的陽極材料。但是Li金屬具有非常高的反應性,并且在碳酸鹽電解液中容易生長枝晶,這阻礙了Li金屬電極的進一步應用。有鑒于此,廈門大學孫世剛院士、黃令、海南師范大學王崇太等提出一種使用七氟丁酸修飾表面的方法,這種方法通過Li和有機酸之間原位反應生成親鋰七氟丁酸鹽界面,因此能夠實現無枝晶的均勻Li沉積,顯著改善電池的循環(huán)性能和庫倫效率。

本文要點:

1)通過這種界面修飾方法,顯著改善電池的循環(huán)性能,在1.0 mA cm-2電流密度,以碳酸鹽作為電解液構筑的Li/Li對稱電池穩(wěn)定工作>1200 h。

2)在真實測試條件,親鋰界面能夠保證300圈電池循環(huán)后維持83.2 %容量。七氟丁酸鹽界面能夠作為電橋(electrical bridge)促進鋰離子在Li電極和沉積之間均勻變化,降低鋰枝晶生長,降低界面阻抗。

Yuxiang Xie, et al, Surface modification using heptafluorobutyric acid to produce highly stable Li metal anodes. Nat Commun 14, 2883 (2023).

DOI: 10.1038/s41467-023-38724-x

https://www.nature.com/articles/s41467-023-38724-x

3. Nature Commun.:局部水分子加熱策略用于近紅外長壽命成像指導的膠質母細胞瘤光熱治療

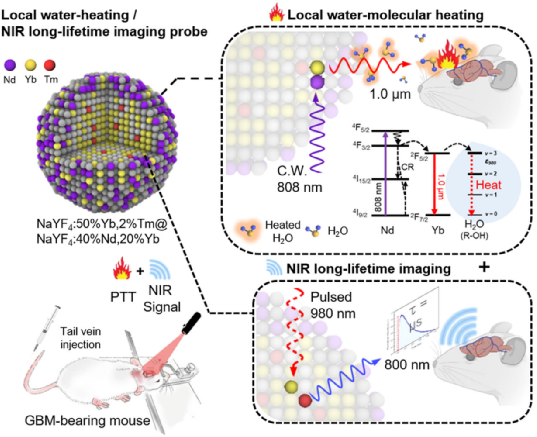

由于水在1.0 μm附近的近紅外(NIR)區(qū)域內具有強吸收,因此該波長也被認為不適合作為生物環(huán)境中的成像和分析信號。然而,1.0 μm NIR也可以轉化為熱量,進而作為局部水分子加熱策略以用于生物組織的光熱治療。有鑒于此,韓國漢陽大學Joonseok Lee和Dong Yun Lee構建了Nd-Yb共摻雜納米材料(水加熱納米粒子(NPs)),其在1.0 μm處具有強發(fā)射,可以匹配水的吸收帶。

本文要點:

1)研究發(fā)現,在水加熱NPs中引入Tm離子可以提高近紅外發(fā)光壽命,以構建近紅外成像指導的水加熱探針(水加熱NIR NPs)。

2)在多形性膠質母細胞瘤雄性小鼠模型中,靶向腫瘤的水加熱NIR NPs能夠在高分辨率顱內近紅外長壽命成像的指導下顯著減小腫瘤體積(78.9%)。綜上所述,該研究證明了水加熱NIR NPs可以作為一種新型納米材料以用于深部組織腫瘤的成像和光熱消融治療。

Dongkyu Kang. et al. A local water molecular-heating strategy for near-infrared long-lifetime imaging-guided photothermal therapy of glioblastoma. Nature Communications. 2023

https://www.nature.com/articles/s41467-023-38451-3

4. Nature Commun.:共軛交聯(lián)膦作為寬帶光或陽光驅動的光催化劑用于大規(guī)模原子轉移自由基聚合

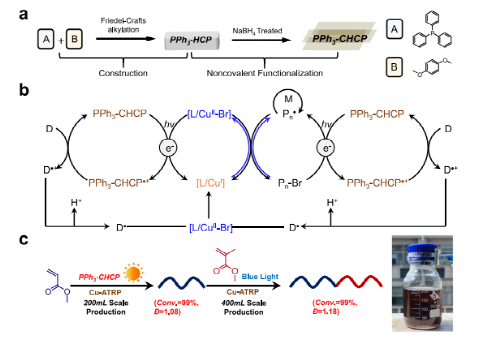

在溫和的條件下,特別是在寬帶光或太陽光的直接驅動下,利用光來調節(jié)光催化的可逆失活自由基聚合(RDRP)是非常有必要的。但是,開發(fā)適合大規(guī)模生產聚合物,特別是嵌段共聚物的光催化聚合體系仍然是一個巨大的挑戰(zhàn)。在這里,合肥工業(yè)大學Tao He,華中科技大學Bi-En Tan報道了一種基于膦的共軛超交聯(lián)聚合物(PPh3-CHCP)光催化劑的開發(fā),用于高效的大規(guī)模光誘導銅原子轉移自由基聚合(Cu-ATRP)。

本文要點:

1)包括丙烯酸酯和丙烯酸甲酯在內的單體直接在大范圍(450-940 nm)的輻射或陽光下可以實現近乎定量的轉化。

2)光催化劑可以很容易地回收和重復使用。陽光驅動的CuATRP可以在200毫升的條件下由各種單體合成均聚物,在云層間歇中單體轉化率接近99%,并對多分散性進行了良好的控制。此外,還可以得到400毫升規(guī)模的嵌段共聚物,這顯示了其巨大的工業(yè)應用潛力。

Fang, WW., et al. Conjugated cross-linked phosphine as broadband light or sunlight-driven photocatalyst for large-scale atom transfer radical polymerization. Nat Commun 14, 2891 (2023).

DOI:10.1038/s41467-023-38402-y

https://doi.org/10.1038/s41467-023-38402-y

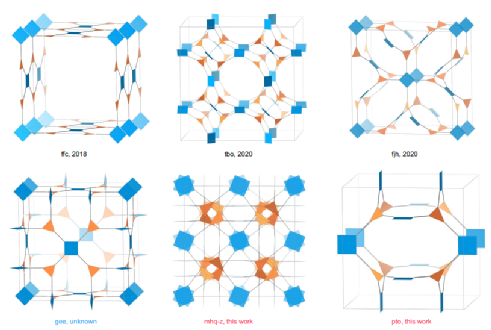

5. Nature Commun.:基于三位和四位連接子的具有 pto 和 mhq-z 拓撲結構的三維共價有機框架

與二維共價有機框架 (COF) 相比,三維 (3D) 共價有機框架 (COF) 具有更高的表面積、更豐富的孔道和更低的密度,這使得 3D COF 的開發(fā)從基礎和實用的角度來看很有趣。然而,高度結晶的 3D COF 的構建仍然具有挑戰(zhàn)性。同時,3D COF 中拓撲的選擇受到結晶問題、缺乏具有適當反應性和對稱性的合適構建塊的可用性以及晶體結構確定困難的限制。

近日,萊斯大學Rafael Verduzco,中科院福建物構所Xiaowei Wu報道了兩種具有 pto 和 mhq-z 拓撲結構的高度結晶 3D COF,這些拓撲結構是通過合理選擇具有適當構象應變的矩形平面和三角形平面結構單元設計的。

本文要點:

1)具有pto的3D COF顯示出46 ?的大孔徑和極低的計算密度。mhq-z網絡拓撲完全由完全封閉的有機多面體構成,顯示出1.0 nm的精確均勻微孔尺寸。

2)3D COFs在室溫下顯示出高CO2吸附能力,有可能作為有前途的碳捕獲吸附劑。

這項工作擴展了可及3D COF拓撲結構的選擇,豐富了COF的結構多功能性。

Zhu, D., et al. Three-dimensional covalent organic frameworks with pto and mhq-z topologies based on Tri- and tetratopic linkers. Nat Commun 14, 2865 (2023).

DOI:10.1038/s41467-023-38538-x

https://doi.org/10.1038/s41467-023-38538-x

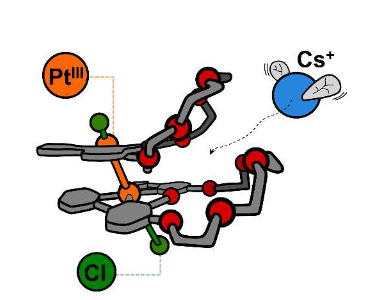

6. Angew:Pt-Pt金屬間鍵合在一起的分子捕蠅器

盡管金屬-金屬鍵具有引入響應行為的獨特潛力,但很少將其作為超分子組裝體中的活性元素進行探索。近日,不列顛哥倫比亞大學 Mark J. MacLachlan報道了使用Pt-Pt鍵構建了一個由兩個環(huán)金屬化Pt單元組成的動態(tài)分子容器。

本文要點:

1)這種分子—捕蠅器—有一個靈活的下顎,由兩個[18]冠6醚組成,可以調整它們的形狀,以亞微摩爾親和力結合大的無機陽離子。

2)除了捕蠅器的光譜學和晶體學表征外,研究人員還指出了它的光化學組裝,它可以捕獲離子并將它們從溶液傳輸到固態(tài)。

3)此外,由于Pt-Pt鍵的可逆性,已經能夠回收捕蠅器以再生其起始材料。因此,可以使用這里介紹的進展組裝其他分子容器和材料,用于從溶液中收集有價值的底物。

Miguel A. Soto, et al, Molecular Flytraps Held Together by Pt?Pt Intermetallic Bonds, Angew. Chem. Int. Ed. 2023, e202305525

DOI: 10.1002/anie.202305525

https://doi.org/10.1002/anie.202305525

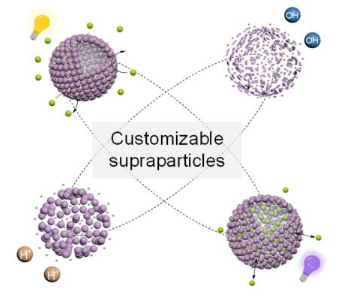

7. Angew:由具有可控分子間相互作用的兒茶酚端分子構建塊構建的可定制超粒子

膠體超微粒與多組分初級微粒相結合,具有新興或協(xié)同功能。然而,由于具有可裁剪性和功能可擴展性的構建塊的選擇有限,實現超粒子的功能定制仍然是一個巨大的挑戰(zhàn)。近日,四川大學Junling Guo,Guidong Gong開發(fā)了一種通用的方法來構建具有所需性質的可定制超粒子,該方法通過鄰苯二酚基團與一系列正交官能團的共價共軛獲得分子構建塊。

本文要點:

1)這些以鄰苯二酚為端基的分子構件可以在各種分子間相互作用(即金屬-有機配位、主客體和疏水相互作用)的驅動下組裝成初級粒子,然后進一步組裝成受兒茶酚介導的界面相互作用支配的超粒子。

2)該策略使超粒子具有多種功能,如雙pH響應性、光可控的滲透性和活細胞的非侵入性熒光標記。此外,這些超粒子易于制造,并且能夠通過選擇所用的金屬和正交官能團來調整其化學和物理性質,應該能夠實現各種應用。

Yajing Zhang, et al, Customizable Supraparticles Constructed from Catechol Terminated Molecular Building Blocks with Controllable Intermolecular Interactions, Angew. Chem. Int. Ed. 2023, e202303463

https://doi.org/10.1002/anie.202303463

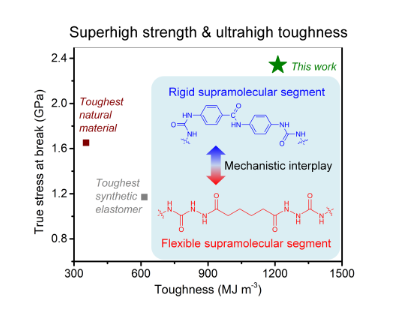

8. Angew:利用剛性-柔性超分子鏈段相互作用開發(fā)堅韌的熱塑性彈性體

超分子相互作用促進了韌性多功能熱塑性彈性體的發(fā)展。然而,人們對控制超分子增韌的基本原理知之甚少,實現所需高韌性的合理設計仍然令人望而生畏。在這里,山東大學Xu Wang報道了一種簡單而穩(wěn)健的增韌熱塑性彈性體的方法,通過合理地剪裁包含剛性和柔性超分子鏈段的硬-軟相分離結構。

本文要點:

1)引入的具有不同結構剛性的功能段提供了不匹配的超分子相互作用,以有效地調整能量消耗和承受外部負載。

2)含有芳香酰胺和酰氨基脲的最佳超分子彈性體表現出創(chuàng)紀錄的韌性(1.2GJ m?3)、非凡的抗裂性(斷裂能282.5 kJ m?2)、超高的斷裂真應力(2.3 GPA)、良好的彈性、愈合能力、可回收性和抗沖擊性能。

3)研究人員通過對各種彈性體的測試,驗證了這種增韌機理,證實了設計和開發(fā)超韌性超分子材料的潛力,在航空航天和電子領域具有廣闊的應用前景。

Luping Wang, et al, Development of Tough Thermoplastic Elastomers by Leveraging Rigid–Flexible Supramolecular Segment Interplays, Angew. Chem. Int. Ed. 2023, e202301762

https://doi.org/10.1002/anie.202301762

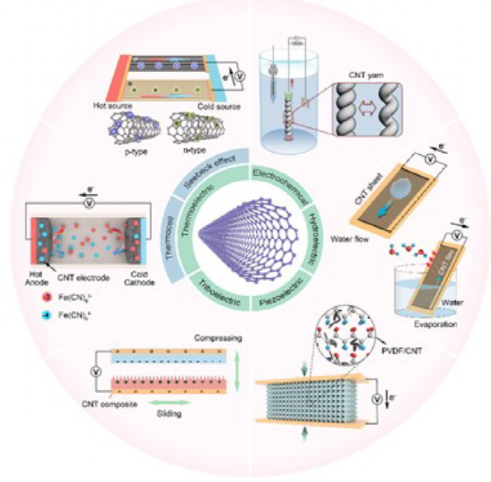

9. AM:基于碳納米管的能量收集技術研究進展

人們對利用太陽能、熱能和機械能等環(huán)境能源發(fā)電的技術產生了極大的興趣,因為它們有可能為能源危機提供可持續(xù)的解決方案。尋找新的能量收集技術背后的推動力之一是希望為傳感器網絡和無需電池的便攜式設備供電,例如自供電的可穿戴電子設備、人體健康監(jiān)測系統(tǒng)和植入式無線傳感器。其中,電化學、水電、摩擦電、壓電和熱電納米發(fā)電機因其特殊的物理性質、易于應用以及有時可獲得的高效率而得到廣泛研究。多功能碳納米管 (CNT) 由于其異常高的重力功率輸出和最近獲得的高能量轉換效率而在能量收集方面引起了極大的興趣。然而,這一領域的進一步發(fā)展仍然需要深入了解收集機制和提高電輸出以實現更廣泛的應用。

近日,江蘇大學Xinghao Hu,德克薩斯大學達拉斯分校Ray H. Baughman全面回顧了各種基于 CNT 的能量收集技術,重點介紹了工作原理、典型示例和未來的改進。

本文要點:

1)作者專注于基于CNT的納米材料,全面介紹各種新興的能量收集原理(例如電化學、水電、摩擦電、壓電和熱電效應),并討論它們基于不同CNT配置的收集優(yōu)點。

2)此外,總結了這些基于CNT的能量收集模塊的有前途的應用,包括微電源和自供電傳感器。

3)最后,概述了基于CNT的納米發(fā)電機的現有挑戰(zhàn)和未來發(fā)展的當前前景。

Xinghao Hu, et al, Recent Advances in Carbon Nanotube-Based Energy Harvesting Technologies, Adv. Mater. 2023

DOI: 10.1002/adma.202303035.

https://doi.org/10.1002/adma.202303035

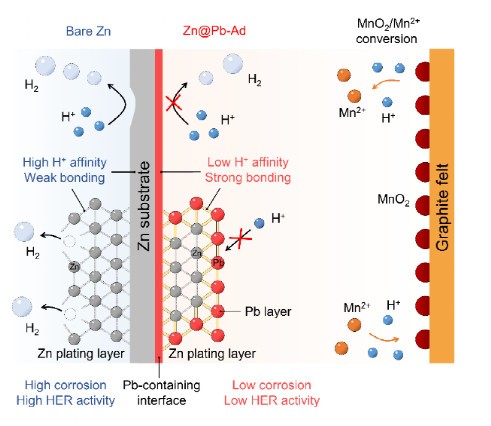

10. AM:通過低氫親和力和強鍵合實現用于長壽命電解 Zn//MnO2 電池的高質子抗性 Zn-Pb 陽極

高能電解Zn//MnO2電池顯示出電網規(guī)模儲能的潛力,但酸性電解質引起的嚴重析氫腐蝕(HEC)會導致耐久性下降。在這里,中南大學周江教授報道了一種實現穩(wěn)定金屬鋅負極的全方位保護策略。

本文要點:

1)首先,在鋅陽極上構建了一個耐質子的含鉛(Pb和Pb(OH)2)界面(表示為Zn@Pb),該界面將在H2SO4腐蝕過程中原位形成PbSO4并保護Zn基底免受HEC的影響。

2)其次,為了提高Zn@Pb的電鍍/剝離可逆性,引入了Pb(CH3COO)2添加劑(表示為Zn@Pb-Ad),它會轉化為PbSO4沉淀并釋放微量Pb2+,從而在Zn上動態(tài)沉積Pb層鍍層以抑制HEC。

3)優(yōu)異的HEC抗性源于PbSO4和Pb對H+的低親和力以及Pb-Zn或Pb-Pb之間的強鍵合,這增加了析氫反應過電位和H+腐蝕能壘。因此,Zn@Pb-Ad//MnO2電池分別在0.2和0.1M H2SO4電解質中穩(wěn)定運行630小時和795小時,是裸鋅的40倍以上。所制備的Ah級電池實現了一個月的日歷壽命,為下一代高耐用電網級鋅電池打開了大門。

Pengchao Ruan, et al, Achieving Highly Proton-Resistant Zn-Pb Anode through Low Hydrogen Affinity and Strong Bonding for Long-Life Electrolytic Zn//MnO2 Battery, Adv. Mater. 2023

DOI: 10.1002/adma.202300577

https://doi.org/10.1002/adma.202300577

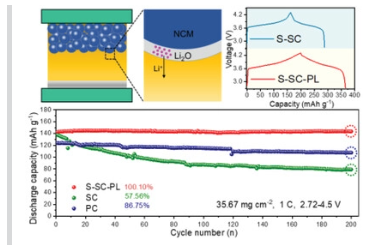

11. AEM:用于硫化物基全固態(tài)鋰電池的小尺寸單晶富鎳層狀正極在 4.5 V 下的高壓穩(wěn)定性

NCM811(LiNi0.8Co0.1Mn0.1O2)的機械損傷、嚴重的界面副反應、正極與固體電解質(SE)的物理接觸失效是其在全固態(tài)電池中實現高電壓穩(wěn)定性的主要障礙(ASSLB)。陰極形態(tài)對結構完整性的影響與 ASSLB 的電化學性能直接相關。在這項工作中,天津工業(yè)大學Lianqi Zhang,Dawei Song,Hongzhou Zhang合成了用于硫化物基 ASSLB 的小尺寸單晶 NCM811 (S-SC),以解決機械損傷和接觸失效問題。此外,Li2O 預鋰化策略提高了界面穩(wěn)定性。

本文要點:

1)橫截面拋光掃描電子顯微鏡(CP-SEM)用于揭示具有不同形貌的NCM811陰極的機械結構演變行為。研究人員應用電化學阻抗譜(EIS)、飛行時間二次離子質譜(TOF-SIMS)和X射線光電子能譜(XPS)技術表征循環(huán)間的界面穩(wěn)定性。

2)因此,在35.67mgcm?2的高質量負載和7.13mAcm?2的高電流密度下,Li2O預鋰化S-SC(S-SC-PL)正極可提供100的超高電壓穩(wěn)定性在ASSLB中,2.72–4.4V下500次循環(huán)后的百分比和2.72–4.5V下200次循環(huán)后的100%。這項工作提供了一種有效的陰極形態(tài)設計策略,以提高用于硫化物基ASSLB的富鎳層狀陰極的高壓穩(wěn)定性。

Rongzheng Tian, et al, High-Voltage Stability of Small-Size Single Crystal Ni-Rich Layered Cathode for Sulfide-Based All-Solid-State Lithium Battery at 4.5 V, Adv. Energy Mater. 2023, 2300850

DOI: 10.1002/aenm.202300850

https://doi.org/10.1002/aenm.202300850

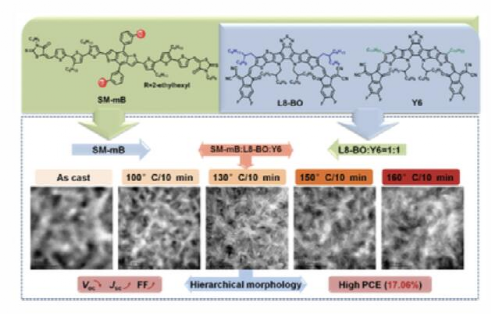

12. AEM: 混溶性調節(jié)和熱退火誘導的分級形態(tài)使高效全小分子有機太陽能電池效率超過17%

實現理想的形態(tài)以實現有效的電荷產生和傳輸是提高全小分子有機太陽能電池(SM OSCs)光伏性能的必要途徑。近日,中國科學院李永舫院士、Zhang Zhanjun、Meng Lei、浙江師范大學Qiu Beibei通過混溶性調節(jié)和熱退火誘導的分級形態(tài)使高效全小分子有機太陽能電池效率超過17%。

本文要點:

1) 作者基于新的小分子供體SM-mB和Y6及其衍生物L8-BO的合金化共混受體制備了三元SM OSC,并且通過調節(jié)熱退火處理條件和活性層中混合受體的組成,成功地實現了具有適當納米級相分離的分級形態(tài)。然后,三元SM OSC實現了17.06%的優(yōu)異PCE?, 這是迄今為止SM OSC的最佳結果之一。

2) 所需的形態(tài)歸因于混溶性驅動的供體和受體共混形態(tài)的優(yōu)化,其充分利用了兩種受體的各自優(yōu)勢,這有助于以更平衡的電荷載流子遷移率有效地產生和提取電荷。三元SM OSCs的光伏性能對器件制造條件(包括熱退火處理)具有很高的耐受性,并且對膜厚度不敏感,這有利于大面積制造和未來的實際應用。

Guo Jing, et al. Miscibility Regulation and Thermal Annealing Induced Hierarchical Morphology Enables High-Efficiency All-Small-Molecule Organic Solar Cells Over 17%. Adv. Energy Mater. 2023

DOI: 10.1002/aenm.202300481

https://doi.org/10.1002/aenm.202300481