特別說(shuō)明:本文由學(xué)研匯技術(shù) 中心原創(chuàng)撰寫,旨在分享相關(guān)科研知識(shí)。因?qū)W識(shí)有限,難免有所疏漏和錯(cuò)誤,請(qǐng)讀者批判性閱讀,也懇請(qǐng)大方之家批評(píng)指正。原創(chuàng)丨彤心未泯(學(xué)研匯 技術(shù)中心)

研究背景

沸石是鋁硅酸鹽微孔晶體,具有規(guī)則的晶內(nèi)空腔和分子尺寸的通道,為吸附、分離和催化提供了非常理想的尺寸和形狀選擇性。然而,沸石結(jié)構(gòu)的復(fù)雜性使它們?nèi)菀壮霈F(xiàn)結(jié)構(gòu)和組成不均勻性,這會(huì)嚴(yán)重影響它們的性能。

關(guān)鍵問(wèn)題

然而,沸石局部結(jié)構(gòu)的表征仍以下問(wèn)題:1、沸石局部結(jié)構(gòu)的精確研究仍具有挑戰(zhàn)性厚度限制橫向分辨率、缺乏深度分辨率和電子劑量限制聚焦阻礙了傳統(tǒng)透射電子顯微鏡 (TEM)中沸石的局部結(jié)構(gòu)研究。2、新興TEM技術(shù)受限于樣品厚度、縱向分辨率低等問(wèn)題在新興的低劑量TEM技術(shù)中,iDPC-STEM已被證明對(duì)沸石結(jié)構(gòu)成像有效,但圖像分辨率受樣品厚度的嚴(yán)重限制,無(wú)法識(shí)別樣本內(nèi)部的縱向結(jié)構(gòu)不均勻性,且可能導(dǎo)致光束敏感材料的成功率較低。

新思路

有鑒于此,華南理工大學(xué)張輝、KAUST韓宇等人證明了基于四維掃描TEM(4D-STEM)數(shù)據(jù)的多層疊層法可以克服上述限制。從約40納米厚的MFI沸石獲得的圖像顯示出約0.85埃的橫向分辨率,實(shí)現(xiàn)了單個(gè)骨架氧(O)原子并精確確定吸附分子方向的識(shí)別。此外,~6.6 納米的深度分辨率允許探測(cè)O空位的三維分布,以及共生 MFI 和 MEL 沸石的相界。4D-STEM交疊成像技術(shù)通常可以應(yīng)用于具有類似高電子束靈敏度的其他材料。

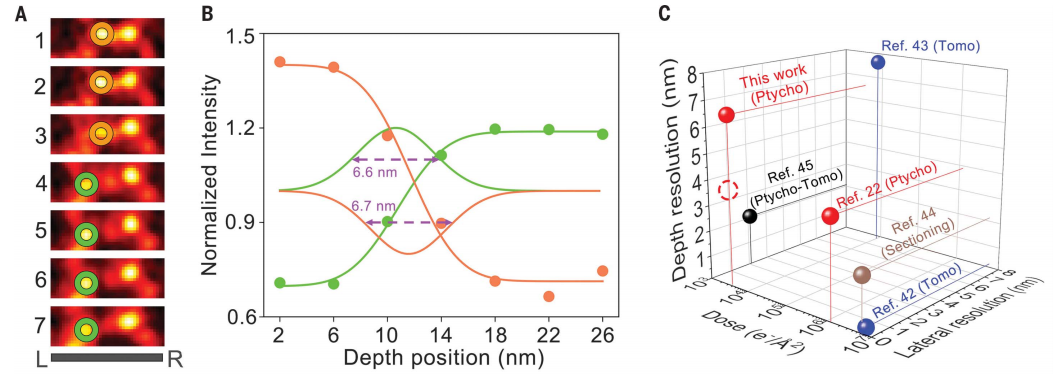

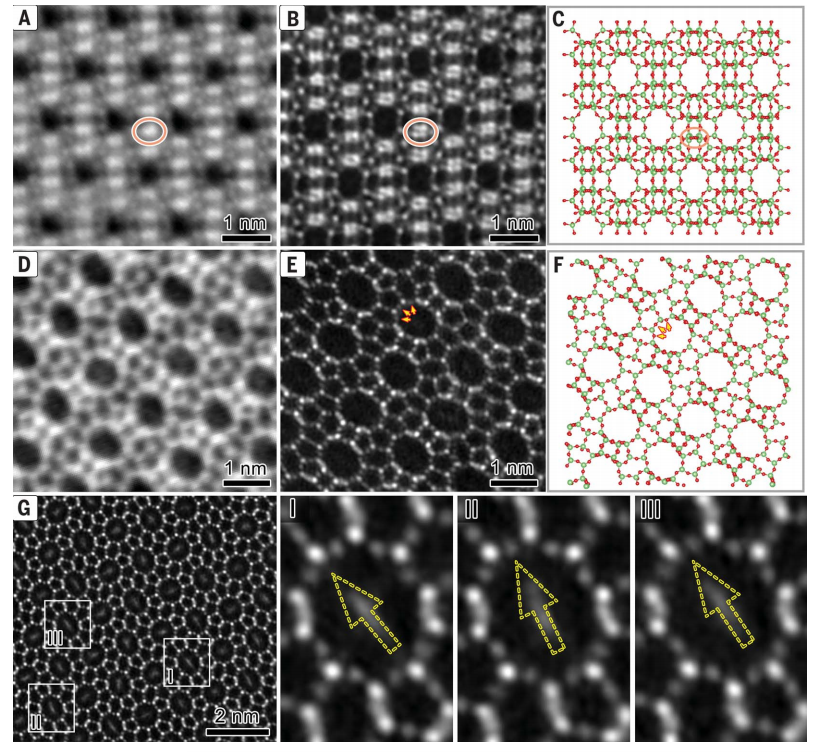

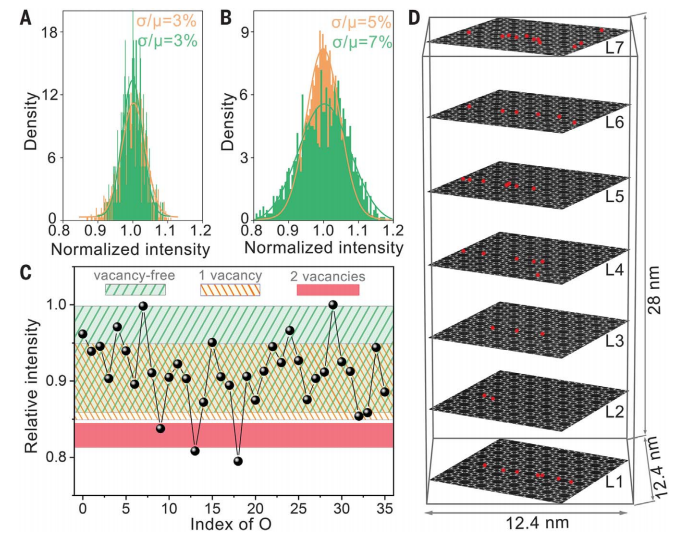

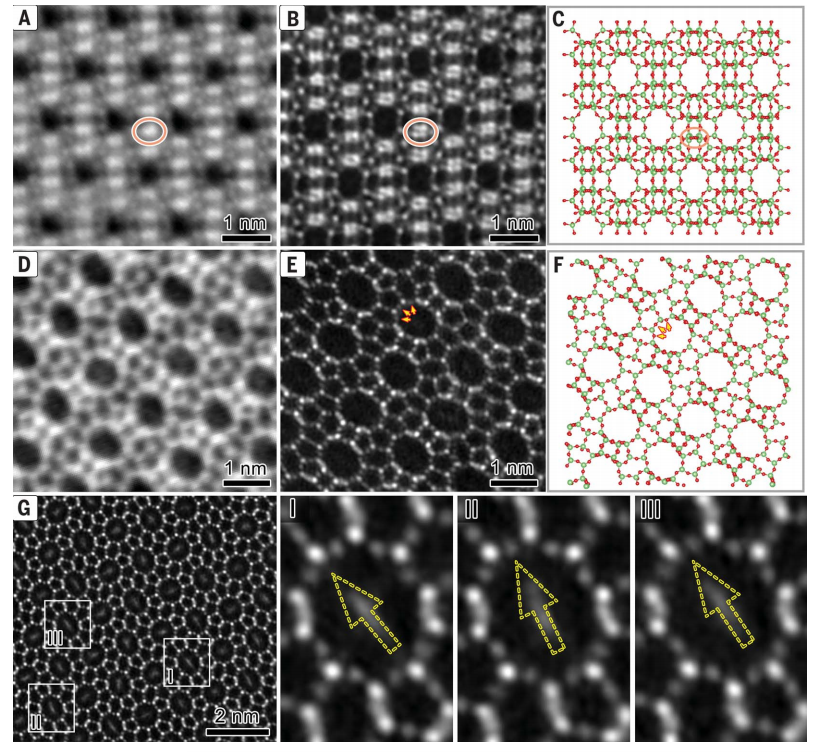

1、比較了iDPC-STEM和4D-STEM交疊成像作者通過(guò)圖像模擬證明了4D-STEM疊層印刷術(shù)優(yōu)于iDPC-STEM,具有較低的電子劑量、原子級(jí)分辨率、適用于光束敏感材料等優(yōu)點(diǎn)。使用4D-STE交疊成像精確地確定了分子方向,證實(shí)了4D-STEM交疊成像對(duì)沸石骨架中的O原子柱成像的能力也能夠識(shí)別O 空位。作者證明了電子疊層成像法通過(guò)使用含有主相MFI和伴隨相MEL的沸石材料解決了沸石晶體的 3D 共生檢測(cè)問(wèn)題。作者明確了電子層疊成像技術(shù)的分辨率為~6.6 nm,在低劑量條件下顯示出~2 nm 的三維分辨率。1、實(shí)現(xiàn)了亞埃分辨率,可以識(shí)別單個(gè)O原子柱作者證明電子疊層掃描可以實(shí)現(xiàn)亞埃分辨率,以解析各種沸石中的單個(gè)O原子柱并精確確定吸附分子方向的識(shí)別。2、將樣品高度擴(kuò)展到其他成像技術(shù)無(wú)法實(shí)現(xiàn)的深度作者開發(fā)的電子層疊成像技術(shù)所檢測(cè)的樣品厚度高達(dá) ~40 nm,這在其他直接成像技術(shù)中沒(méi)有報(bào)道過(guò)。3、實(shí)現(xiàn)了6.6nm的深度分辨率使用一系列會(huì)聚束電子衍射圖案來(lái)生成高分辨率圖像,實(shí)現(xiàn)了整個(gè)沸石樣品中O空位的三維分布進(jìn)行半定量分析。4D-STEM 疊層圖提供了約6.6 nm的深度分辨率,揭示了MEL沸石疇沿MFI沸石b軸的生長(zhǎng)模式。獲取 4D-STEM交疊成像數(shù)據(jù)集不需要電子探針的精確聚焦,這大大提高了獲得沸石和其他電子束敏感材料的原子分辨率相襯圖像的效率。

技術(shù)細(xì)節(jié)

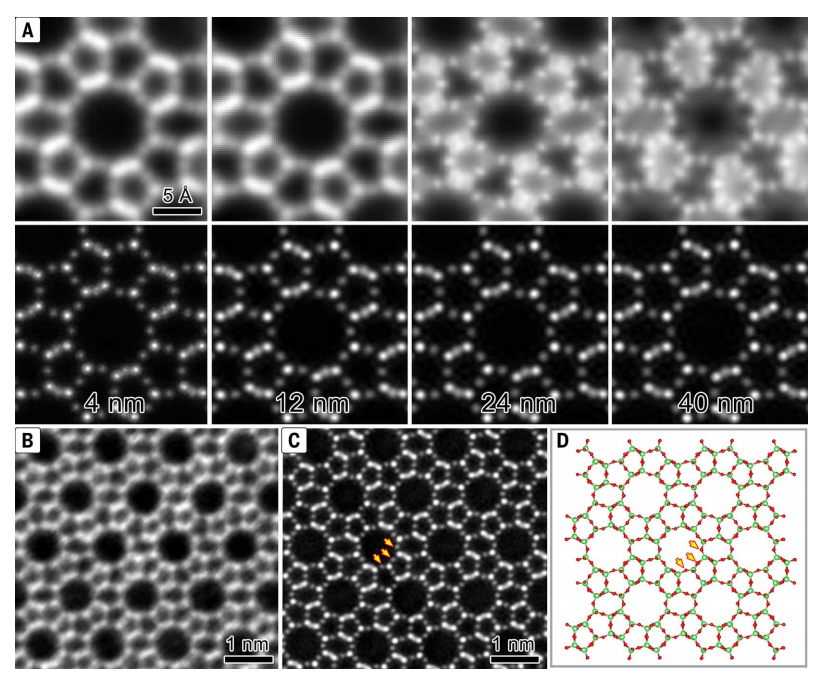

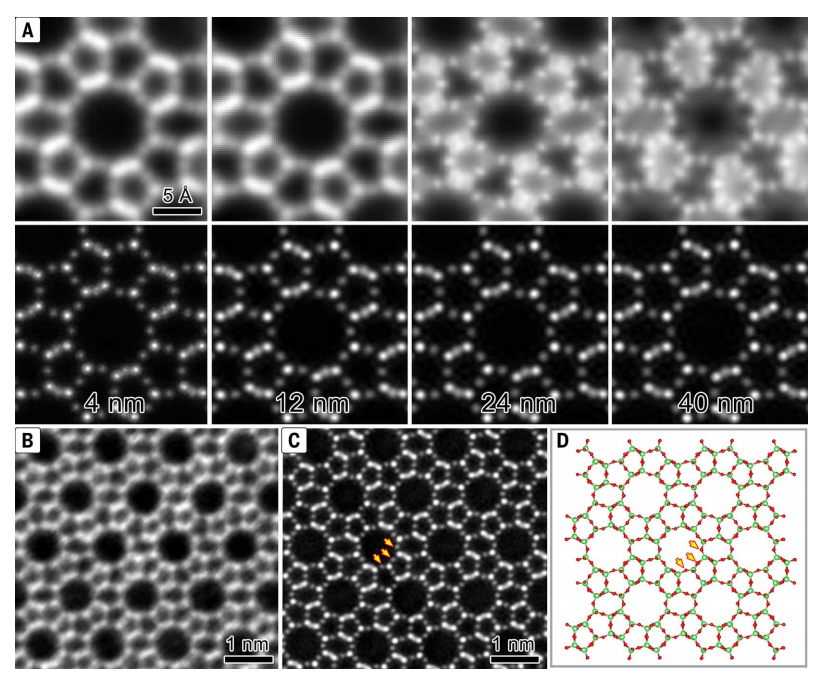

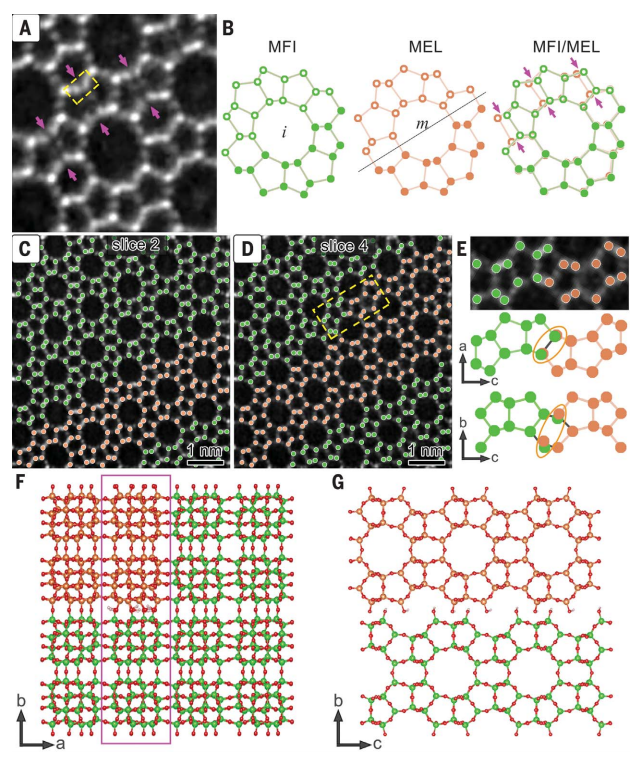

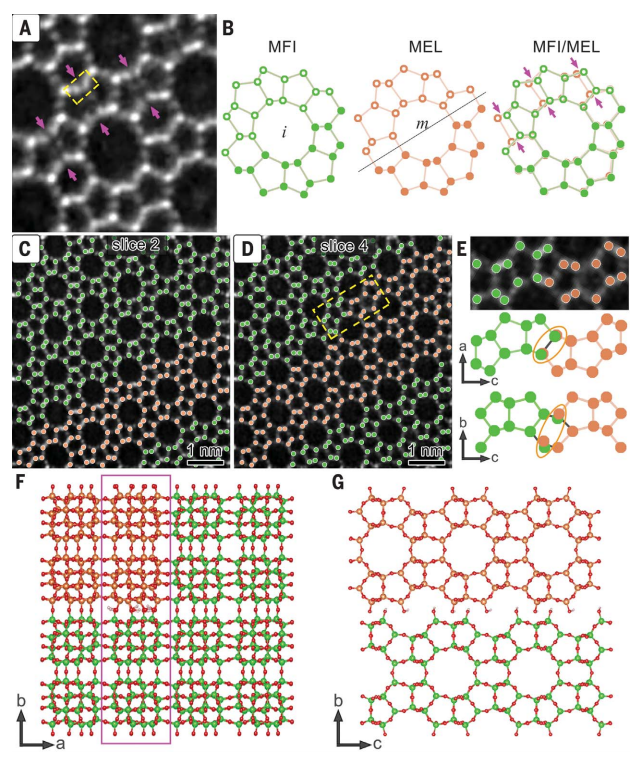

首先進(jìn)行圖像模擬證明了4D-STEM疊層印刷術(shù)優(yōu)于iDPC-STEM,這是沸石成像的最先進(jìn)技術(shù)。使用專門合成的ZSM-5沸石晶體通過(guò)實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證了交疊成像的優(yōu)勢(shì),4D-STEM 的電子劑量低于iDPC-STEM圖像。明確識(shí)別沸石骨架中的O需要接近1 ?的分辨率和良好的圖像對(duì)比度,考慮到 iDPC-STEM 對(duì)樣品厚度和時(shí)間限制聚焦的敏感性,除非樣品非常薄,否則很難實(shí)現(xiàn)這一點(diǎn)。而在約40 納米厚的ZSM-5 的疊層相圖中,所有骨架原子,包括O原子,都被明確解析。交疊成像重建顯示電子探針散焦了~35 nm,使用傳統(tǒng)的 STEM 模式無(wú)法提供原子分辨率。對(duì)于光束敏感材料,不需要 4D-STEM 疊印術(shù)的優(yōu)勢(shì)來(lái)微調(diào)光束焦點(diǎn)。

圖 iDPC-STEM和4D-STEM交疊成像的比較

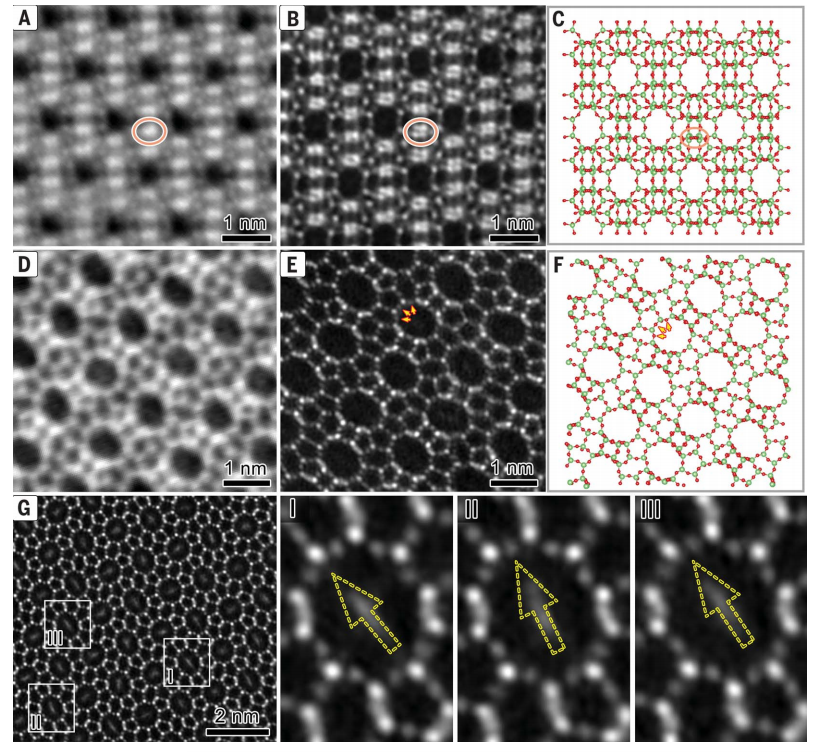

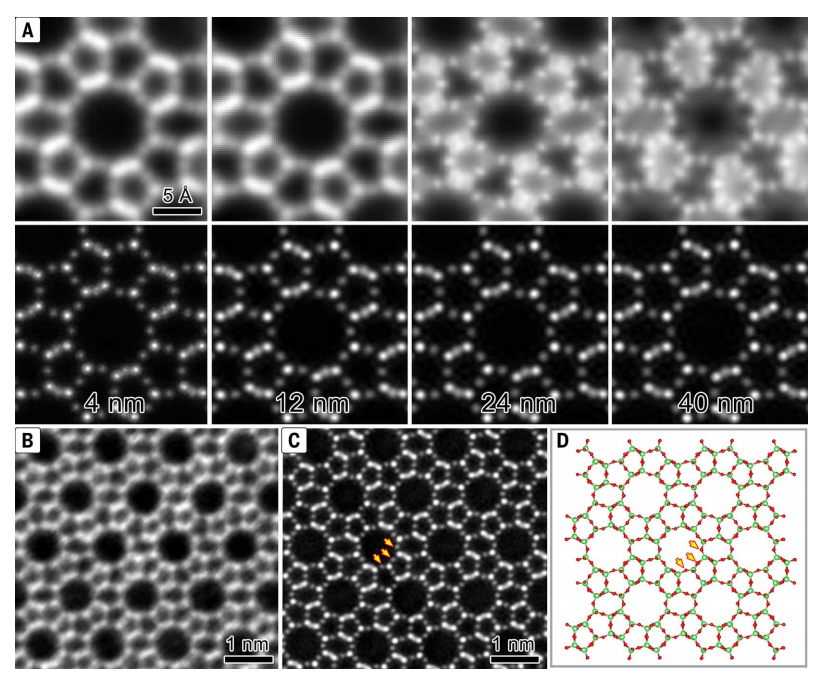

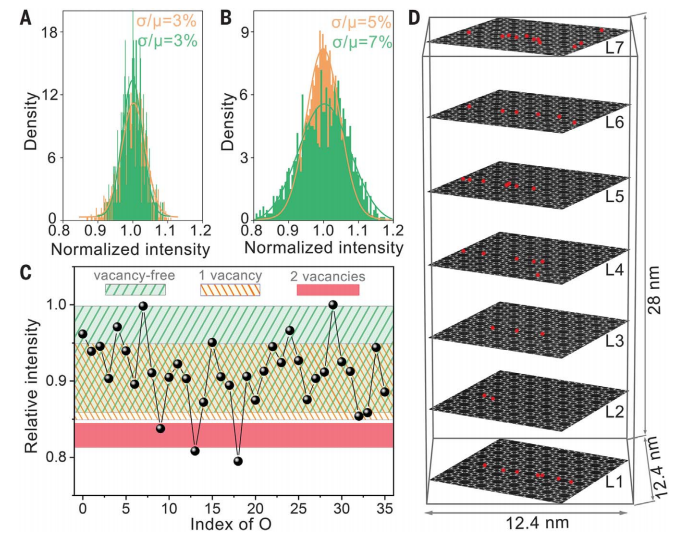

圖 使用 4D-STEM 交疊成像對(duì)沸石和吸附物進(jìn)行亞埃成像使用 4D-STEM交疊成像對(duì)吸附了對(duì)二甲苯(PX)分子的 ZSM-5 進(jìn)行成像。4D-STEM 層疊圖的超高空間分辨率允許更精確地確定分子方向,指向T原子、O原子和T-O鍵中間的PX分子都被識(shí)別出來(lái)。吸附分子的不同取向意味著沸石中存在復(fù)雜的主客體相互作用,這是由它們的不均勻化學(xué)環(huán)境引起的。作者演示了4D-STEM交疊成像對(duì)沸石骨架中的O原子柱成像的能力也能夠識(shí)別O 空位,這是之前從未實(shí)現(xiàn)的。此外,作者使用一系列[010]投影ZSM-5結(jié)構(gòu)模型進(jìn)行圖像模擬,探索了O空位對(duì)O柱強(qiáng)度的影響。

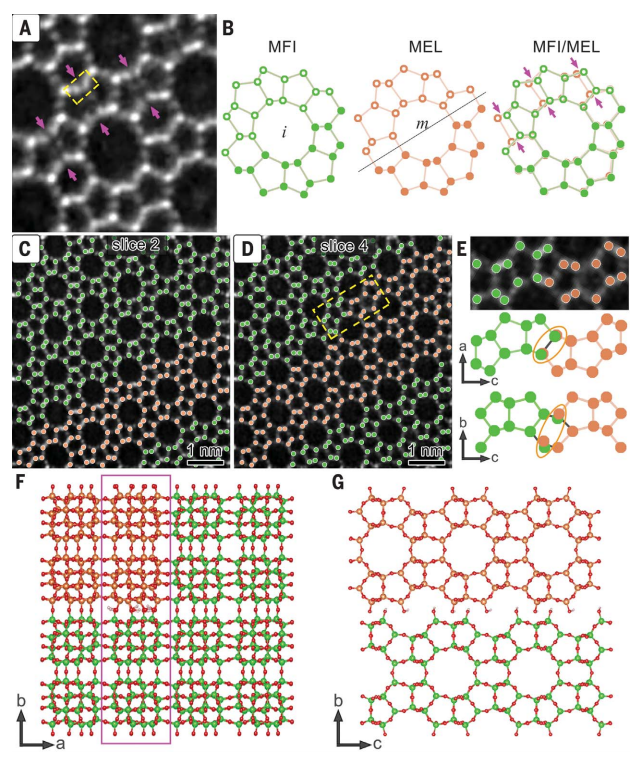

基于衍射的表征表明,ZSM-5和ZSM-11通常在合成產(chǎn)品中共存,因?yàn)樗鼈冊(cè)谕負(fù)浣Y(jié)構(gòu)上相似(分別為MFI和MEL),但傳統(tǒng)的電子顯微鏡成像在深度方向上的分辨率不足以探索沸石晶體的 3D 共生。作者證明,電子疊層描記法通過(guò)使用含有主相MFI和伴隨相MEL的沸石材料解決了這個(gè)問(wèn)題,總 Si/Al 比約為 90。

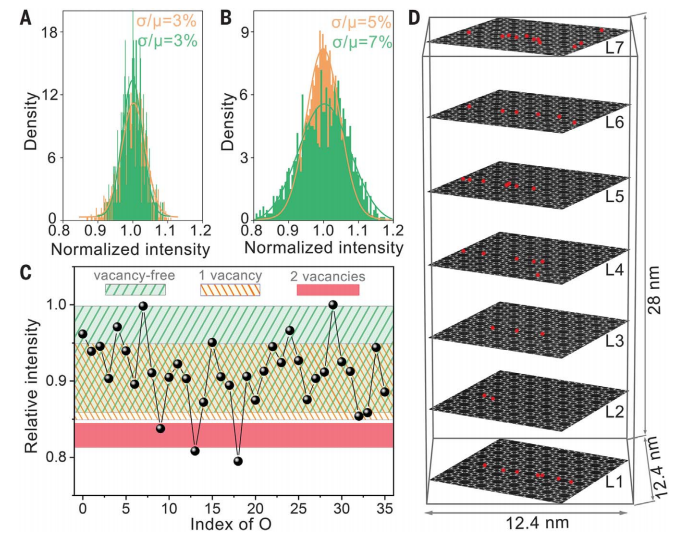

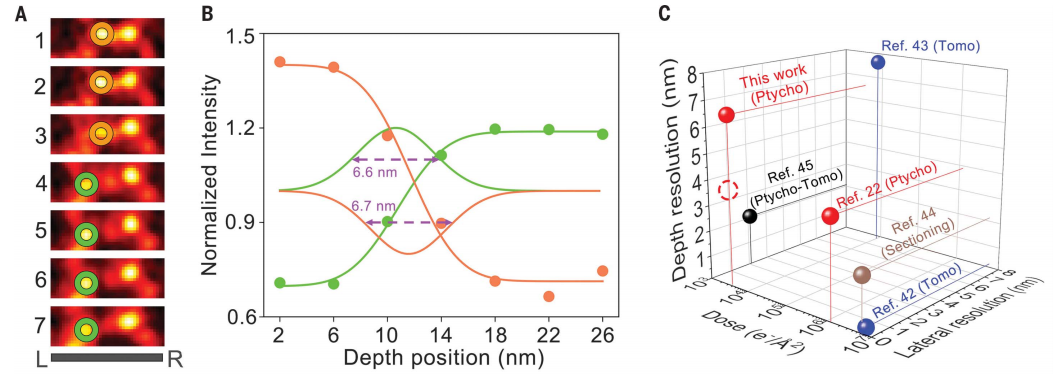

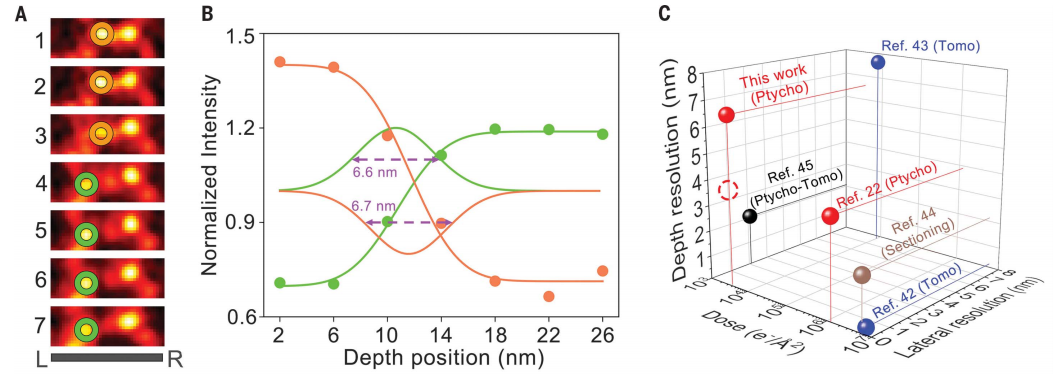

使用本研究中獲取的4D-STEM數(shù)據(jù)和LSQ-ML多層算法,穩(wěn)定重建的最小切片厚度為4 nm,這定義了深度分辨率的上限。為了更精確地確定深度分辨率,分析了從MEL-MFI界面的一側(cè)到另一側(cè)的七個(gè)連續(xù)切片中兩個(gè)T原子柱的強(qiáng)度變化,獲得的分辨率為~6.6 nm。通過(guò)使用在~3500 e?/?2的總電子劑量下模擬的4D-STEM數(shù)據(jù)集,基于相同的測(cè)定方法可以實(shí)現(xiàn)更好的~3.5 nm 的深度分辨率。交疊層析成像在低劑量條件下顯示出~2 nm 的三維分辨率。

圖 沸石的 4D-STEM 疊層成像實(shí)現(xiàn)的深度分辨率

展望

總之,這項(xiàng)研究表明,4D-STEM多層疊層成像代表了一種高效的低劑量3D成像技術(shù),該技術(shù)對(duì)樣本厚度具有出色的耐受性,同時(shí)不需要精確聚焦。這些優(yōu)勢(shì)使 4D-STEM 多層疊層印刷術(shù)具有廣泛的適用性,尤其適用于成像光束敏感材料。本研究中實(shí)現(xiàn)的橫向和深度分辨率分別為~0.85?和~6.6nm,總電子劑量為~3500 e–/?2。將多層疊層攝影術(shù)與斷層攝影術(shù)相結(jié)合是值得探索的,有可能進(jìn)一步提高3D分辨率。HUI ZHANG, et al. Three-dimensional inhomogeneity of zeolite structure and composition revealed by electron ptychography. Science, 2023, 380(6645): 633-638.DOI: 10.1126/science.adg3183https://www.science.org/doi/10.1126/science.adg3183