特別說明:本文由學研匯技術 中心原創撰寫,旨在分享相關科研知識。因學識有限,難免有所疏漏和錯誤,請讀者批判性閱讀,也懇請大方之家批評指正。

原創丨彤心未泯(學研匯 技術中心)

編輯丨風云

自1895年倫琴發現X射線以來,其應用遍布醫學和環境應用到材料科學。二十世紀中葉同步加速器X射線發明后,材料的X射線表征發生了革命性的變化。同步加速器光源的功能不斷升級,以提高分辨率和測量所需的最小樣品量。到目前為止,X射線可以檢測到阿克級的樣品。

然而,X射線檢測仍存在以下問題:

1、X射線表征需要大量原子,減少材料數量是一個長期目標

雖然X射線已實現阿克級樣品的檢測,但它仍然在≥104個原子的范圍內,獲得更小的樣本變得極其困難。

2、實現X射線檢測單個原子將是一個革命性的進展

如果X射線僅可用于檢測一個原子,它將進一步徹底改變其應用,并從量子信息技術到環境和醫學研究達到前所未有的水平。

有鑒于此,阿貢國家實驗室Saw-Wai Hla等人表明X射線可用于表征單個原子的元素和化學狀態。使用專門的尖端作為檢測器,檢測到與有機配體配位的鐵和鋱原子產生的X射線激發電流。在X射線吸收光譜中可以清楚地觀察到單個原子的指紋,分別是鐵和鋱的L2,3和M4,5吸收邊信號。這些原子的化學狀態通過近邊X射線吸收信號表征,其中X射線激發共振隧穿 (X-ERT) 對鐵原子占主導地位。只有當尖端非常接近地直接位于原子上方時,才能感測到X射線信號,這證實了隧道區域中的原子定位檢測。該工作將同步加速器 X 射線與量子隧穿過程聯系起來,并開啟了未來的X射線實驗,以在最終的單原子極限下同時表征材料的元素和化學性質。

技術方案:

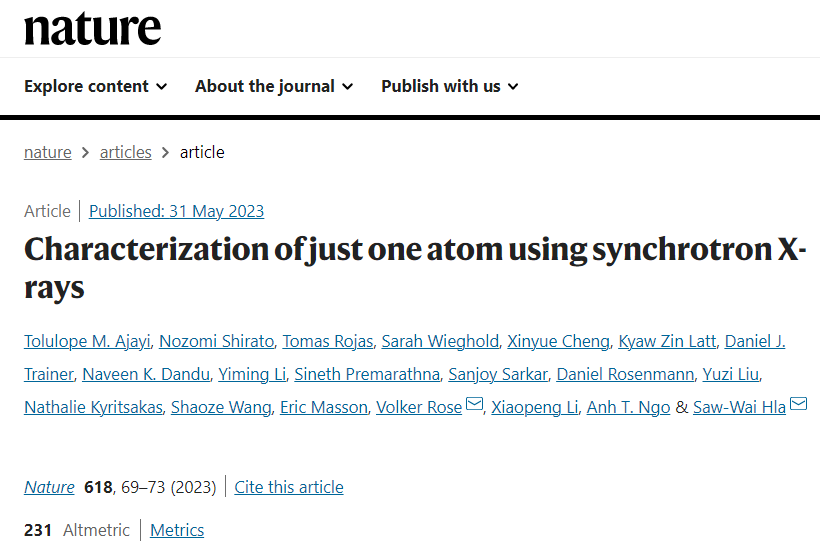

1、闡明了本工作的實驗過程

作者闡明了實驗裝置以及檢測的分子模型,表明該實驗建立了遠場尖端對Fe離子信號的一般檢測。

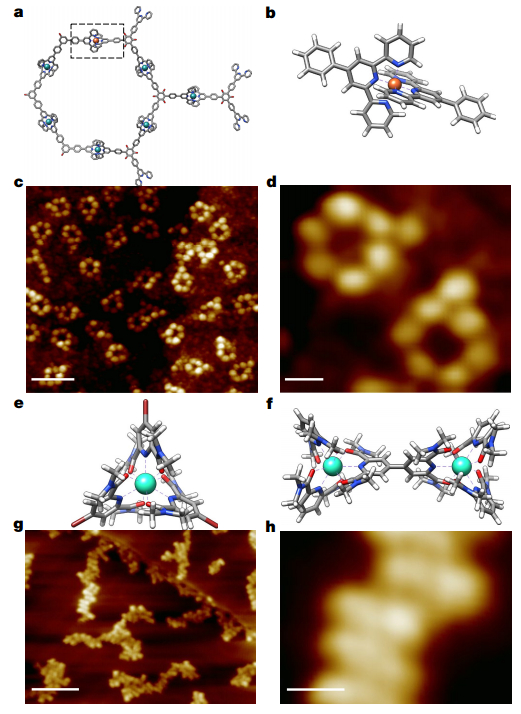

2、測量了單個鐵原子的STM X射線光譜

作者通過將尖端直接放置在超分子環的頂部或旁邊進行實驗,發現僅當尖端位于隧穿距離中的

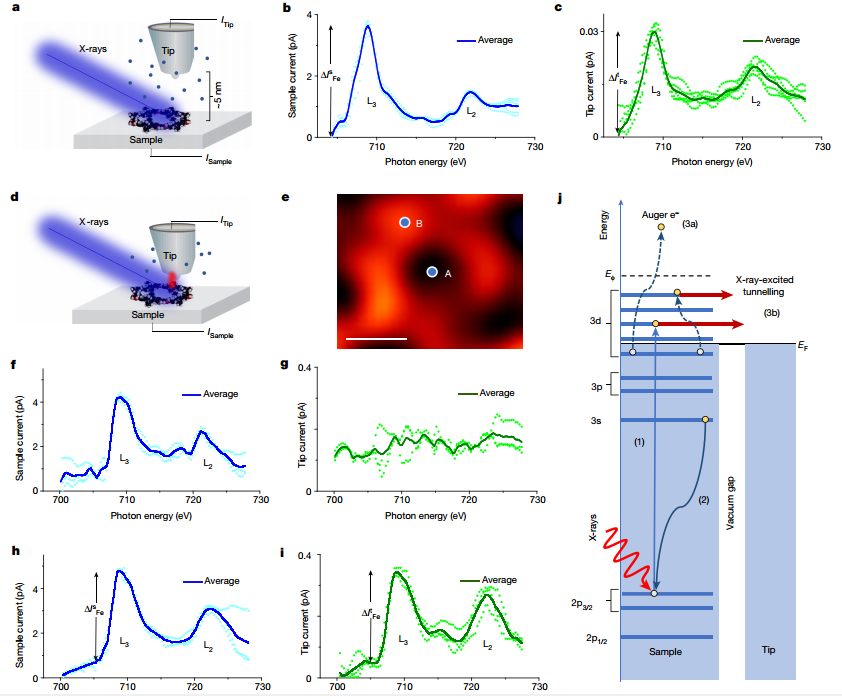

3、測量了單個Tb原子的STM X射線光譜

作者測量了Tb(pcam-Br)3配合物的STM-XAS光譜,表明僅當尖端在隧穿距離中直接位于Tb離子上方時,通過近邊X射線吸收精細結構 (NEXAFS)確定了Tb 離子的化學狀態為Tb(III)離子。

4、分析了Fe原子的化學狀態

作者通過STM-NEXAFS確定了Fe離子的化學狀態為Fe(II)離子,Fe的3d電子可以與有機主體發生強烈雜化。通過理論計算證實了采樣通道的 STM-NEXAFS 信號包含所有峰值。

技術優勢:

1、利用X射線實現了單個原子的元素和化學狀態的檢測

作者使用專門的尖端作為檢測器,將X射線與量子隧穿聯系起來,實現了在X射線吸收光譜中清楚地觀察到單個原子的指紋,分析了其元素和化學狀態。

2、證實了隧道區域中的原子定位檢測

作者發現只有當尖端非常接近地直接位于原子上方時,才能感測到X射線信號,證實了隧道區域中的原子定位檢測。

實驗部分

實驗是在先進光子源的XTIP光束線上和阿貢國家實驗室的納米材料中心進行的。為了檢測3d過渡金屬,選擇由三聯吡啶 (tpy)配體亞基形成的環形超分子組裝體作為原型。為了進一步證明不同金屬的X射線檢測,選擇了鋱(Tb)絡合物,其中Tb (III)離子受到三個溴化吡啶-2,6-二甲酰胺 (pcam-Br)配體的良好保護。在SX-STM設置中,同時記錄了樣本電流和尖端電流。該實驗建立了遠場尖端對Fe離子信號的一般檢測。

圖 金屬-配體配合物的結構

單個鐵原子的STM X射線光譜

接下來,在隧道狀態下重復測量,其中尖端接近樣品,直到在-1 V偏壓下達到100 pA 隧道電流。通過將尖端直接放置在超分子環的頂部或旁邊進行實驗,結果顯示兩組不同的電流分布。X 射線激發的隧穿過程在尖端通道的隧穿區域中占主導地位。由于量子隧穿過程對原子位置極其敏感,因此僅當尖端位于隧穿距離中的

圖 鐵的STM-XAS測量

單個Tb原子的STM X射線光譜

接下來,測量了Tb(pcam-Br)3配合物的STM-XAS光譜。與Fe離子的情況一樣,僅當尖端在隧穿距離中直接位于Tb離子上方時,尖端通道才會顯示 Tb 信號。為了解決橫向距離相關的X射線檢測問題,測量了[Tb(pcam)3]2二聚體中Tb的M5邊緣信號,明確表明,只有當尖端在隧道距離內直接位于Tb離子頂部而不是在配體上時,才能檢測到 X 射線激發電流。接下來,使用近邊X射線吸收精細結構 (NEXAFS)方法確定單個 Fe 和 Tb 離子的化學狀態,表明出現的信號峰歸因于Tb(III)離子。

Fe原子的化學狀態

為了確定Fe離子的化學狀態,STM-NEXAFS光譜記錄了在隧道區域的L3邊緣區域。根據檢測結果,可以將其歸因于Fe(II)離子。與Tb等稀土元素不同,Fe的3d電子可以與有機主體發生強烈雜化。因此,Fe的精細結構不僅特定于離子類型,而且還特定于它們與配體的雜交。為了估計觀察到的精細結構的起源,使用密度泛函理論計算了吸附在Au(111)表面上的

圖 X 射線檢測隧道區域中的Tb

總之,從作者的實驗中可以得出以下結論:(1)在

參考文獻:

Ajayi, T.M., Shirato, N., Rojas, T. et al. Characterization of just one atom using synchrotron X-rays. Nature 618, 69–73 (2023).

DOI:10.1038/s41586-023-06011-w

https://doi.org/10.1038/s41586-023-06011-w