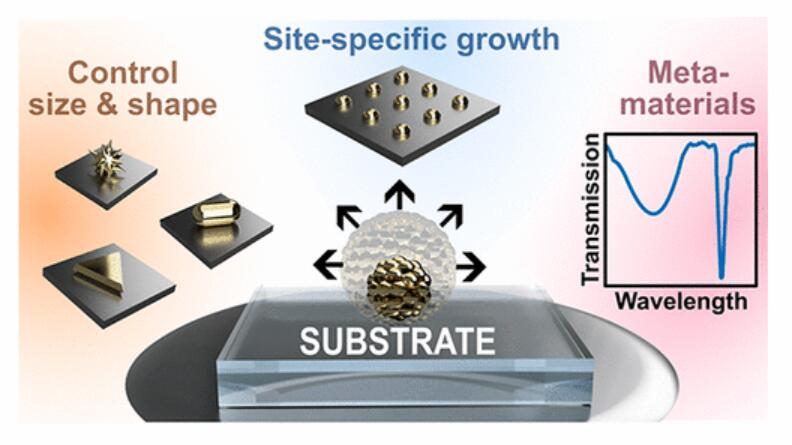

1. Chem. Rev.:直接自下而上原位生長:金納米粒子濕法化學合成研究的范式轉變等離子體金納米顆粒由于其在制造新型傳感器、多相催化劑、超材料和熱等離子體襯底方面的適用性,使其在固態系統中得到了越來越多的應用。雖然自下而上的膠體合成通過利用化學環境來精確控制納米結構的尺寸、形狀、組成、表面化學和晶體學,但將懸浮液中的納米顆粒合理組裝到固體載體上或設備內仍極具挑戰性。近日,巴塞羅那材料科學研究所Leonardo Scarabelli、巴斯克研究與技術聯盟Gail A. Vinnacombe-Willson綜述研究了一種強大的合成方法,即自下而上的原位基質生長。1) 該方法通過應用濕化學合成在支撐材料上形成形態可控的納米結構,從而繞過了耗時的批量預合成、配體交換和自組裝步驟。首先,作者簡要介紹了等離子體納米結構的性質。然后,全面總結了最近的研究工作,這些工作增加了對原位幾何和空間控制(圖案化)的綜合理解。2) 接下來,作者簡要討論了原位生長制備的等離子體雜化材料應用。總的來說,盡管原位生長具有巨大的潛在優勢,但對這些方法的機理理解還尚未建立,這也為未來的研究提供了機遇和挑戰。Gail A. Vinnacombe-Willson, et al. Direct Bottom-Up In Situ Growth: A Paradigm Shift for Studies in Wet-Chemical Synthesis of Gold Nanoparticles. Chem. Rev. 2023DOI: 10.1021/acs.chemrev.2c00914https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.chemrev.2c00914

2. Chem. Rev.:鹵化物鈣鈦礦中的載流子、準粒子和集體激發

鹵化物鈣鈦礦(HP)是一種適用于從光伏、發光器件、激光到輻射探測器、鐵電體、熱電等廣泛光電子應用的材料。近日,南洋理工大學Tze Chien Sum綜述研究了鹵化物鈣鈦礦中的載流子、準粒子和集體激發。1) HPs具有優異的光物理性質,其涉及載流子、晶格,以及跨越幾個時間階的準粒子相互作用,而這些作用使它們具有優異的光學和電子性質。作者結合實驗方法,批判性地研究和提煉了它們的動力學性質、集體相互作用和潛在機制。2) 這篇綜述旨在提供一張統一的光物理圖片,為理解HPs卓越的光收集和發光特性奠定基礎。HPs中發現的載流子和準粒子相互作用在推進超快光譜和基本光物理研究中鈣鈦礦光電子發展起著關鍵作用。Jianhui Fu, et al. Carriers, Quasi-particles, and Collective Excitations in Halide Perovskites. Chem. Rev. 2023DOI: 10.1021/acs.chemrev.2c00843https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.chemrev.2c008433. Chem. Soc. Rev.:含氟聚合物的回收和壽命終止評估的最新進展、挑戰和未來趨勢現在,人口增長和商品價格上漲推動了全球塑料生產的快速增長。在此,蒙彼利埃大學Bruno Améduri、神奈川大學Hisao Hori介紹了含氟聚合物(FP)的回收、再利用、熱分解(通過熱解、熱處理、閃速熱解、陰燃、露天燃燒、露天爆炸和焚燒)和生命周期評估的最新技術,包括聚四氟乙烯、聚四氟乙烯和聚偏二氟乙烯、PVDF,以及基于VDF和TFE的各種氟化共聚物。1) 柔性聚合物是一種具有特殊性能的特種聚合物,其在高科技產業中有許多應用。然而,與其他聚合物相比,柔性聚合物的再利用仍然不成熟,而且還處于起步階段。因此,它們的回收受到了科研工作者越來越多的關注,甚至達到了試點階段。2) 此外,最近還報道了幾項關于玻璃質聚合物的研究,玻璃質聚合物被認為是介于熱固性塑料和熱塑性塑料之間的聚合物。在這種情況下,盡管迄今為止已有許多文章報道了這些技術聚合物的熱降解,但人們一直致力于避免低摩爾質量低聚物和全氟烷基和多氟烷基物質(PFAS,尤其是聚合助劑,如全氟辛酸(PFOA)及其替代品)的釋放,而各種報告表明PTFE完全分解,導致形成TFE,并且六氟丙烯或八氟環丁烷的形成度較低。3) 焚燒是為數不多的能夠在850°C下降解FPs并完全降解PTFE和其他PFAS的技術之一。而最近對亞臨界水下FP礦化的研究代表了一種閉合氟化學循環回路的方法。由于FP的高摩爾質量(PTFE為數百萬)以及熱、化學、光化學、水解惰性和生物穩定性,其被證明滿足13項公認的監管評估標準,從而被視為低關注聚合物。Bruno Améduri and Hisao Hori. Recycling and the end of life assessment of fluoropolymers: recent developments, challenges and future trends. Chem. Soc. Rev. 2023https://doi.org/10.1039/D2CS00763K

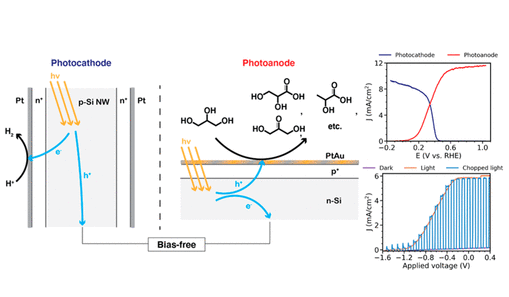

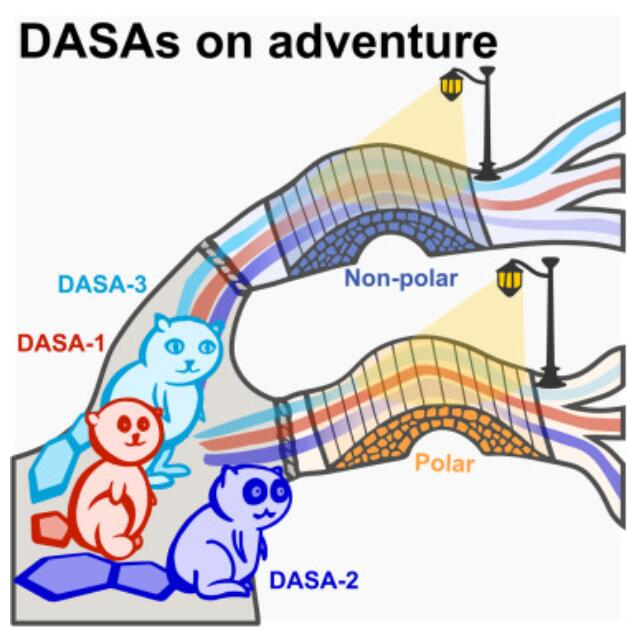

4. JACS:光電催化甘油增值和制氫

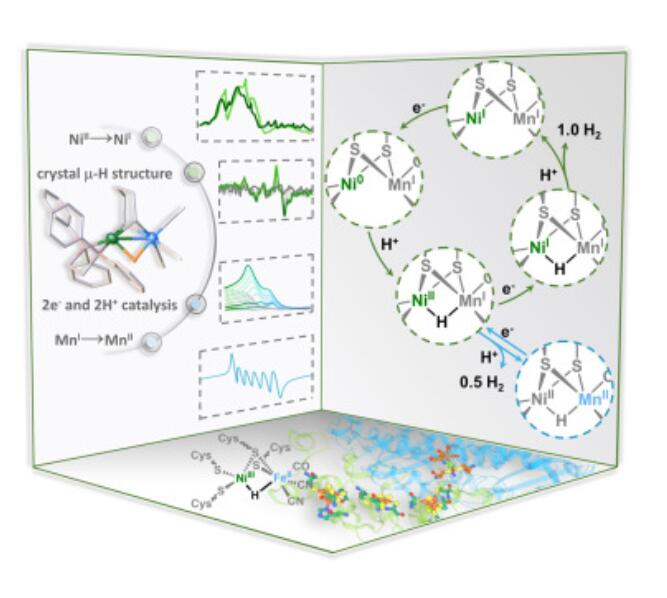

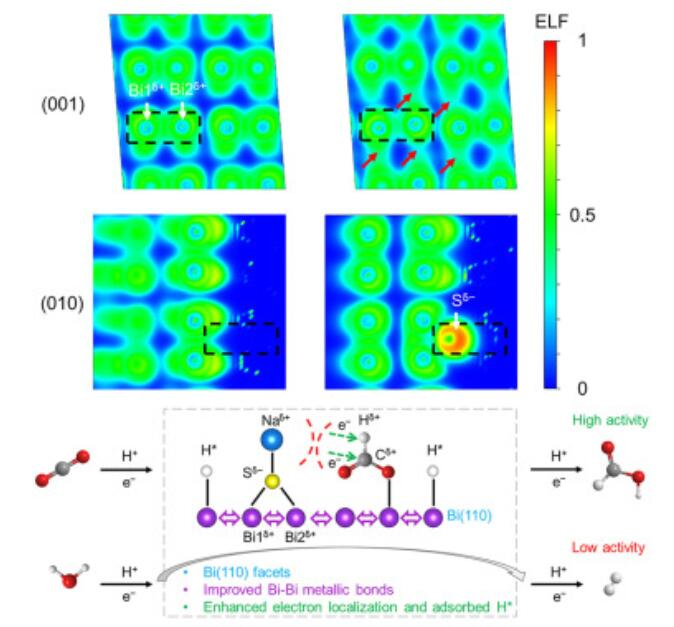

人工光化學合成技術為制備清潔燃料提供一種方法,但是通常分解水反應對于反應的熱力學需求比較大,而且分解水的OER步驟具有緩慢動力學,限制了人工光化學合成反應的進一步發展。有鑒于此,加州大學伯克利分校楊培東等報道通過甘油氧化反應替代OER反應。通過使用Si作為光電極,實現了較低的甘油氧化反應起始電勢(-0.05 V過電勢),而且在0.5 V vs RHE的光電流密度達到10 mA/cm2。1)通過Si納米線作為光陰極HER,同時陽極進行甘油氧化,集成體系在1個太陽光照射實現了較高6 mA/cm2的光電流,而且能夠連續工作4天。2)這種GOR-HER體系為設計無偏壓光電化學器件和簡單可行的人工光合成體系提供幫助。Jia-An Lin, et al, Photochemical Diodes for Simultaneous Bias-Free Glycerol Valorization and Hydrogen Evolution, J. Am. Chem. Soc. 2023DOI: 10.1021/jacs.3c01982https://pubs.acs.org/doi/10.1021/jacs.3c019825. Chem:氫化酶模擬物連續2e?和2H+反應的機制研究自然界中的[NiFe]雜雙核氫化酶活性位點負責2e?和2H+轉化,從而有效地釋放H2。然而,分離[NiFe]催化中心的困難和對空氣的敏感性給解開詳細的2e?/2H+過程帶來了巨大挑戰。在此,中國科學院吳驪珠設計并合成了[NiIIMnIBr]((dppe)NiII(μ-pdt)(μ-Br)MnI(CO)3)雜雙核模擬物來跟蹤反應過程。1) 結果表明,在質子(H+)存在下,[NiIIMnIBr]被還原形成[NiIIMnIH]((dppe)NiII(μ-pdt)(μ-H)MnI(CO)3)。IR-SEC、NMR和X射線晶體結構分析表明,關鍵的[NiIMnIH]中間體與強酸相互作用,通過Mn([NiIIMnII/IH])釋放H2。2) 而在弱酸存在的情況下,Ni位點的進一步1e?還原提供[NiIMnIH]?-R物種與H+反應。依賴于不同金屬中心的異雙核模擬物的完整2e?/2H+析氫圖實現了對氫化酶模擬物的獨特機制理解。Xu-Zhe Wang, et al. Mechanistic insights into consecutive 2e? and 2H+ reactions of hydrogenase mimic. Chem 2023DOI: 10.1016/j.chempr.2023.05.010https://doi.org/10.1016/j.chempr.2023.05.0106. Chem:使用硫錨定鈉陽離子修飾的高度暴露的鉍(110)晶面進行安培級CO2到甲酸鹽的電合成由CO2高速電合成甲酸酯極具挑戰性,因為在大電流密度電解下,沒有足夠的活性催化位點可以穩定*OCHO中間體并抑制H2的形成。在此,復旦大學鄭耿峰、商丘師范學院Luo Gan開發了具有用硫陰離子和鈉陽離子修飾的高度暴露的(110)晶面的金屬鉍納米片(即Bi(110)-S-Na)。1) 密度泛函理論計算表明,對于甲酸途徑,Bi(110)面表現出比Bi(012)更高的活性。此外,硫陰離子和鈉陽離子的共改性改善了Bi–Bi金屬鍵,增強了*OCHO的電子局域性,并促進了水活化形成H*,這使其能夠在抑制H2產生的同時提高甲酸鹽的選擇性。2) Bi(110)-S-Na催化劑具有最高的CO2到甲酸鹽的電流密度為2505mA·cm-2,法拉第效率為83.5%。該工作提出了一種有效的電化學重建策略,以構建高度暴露的Bi(110)晶面,并對其進行表面改性,從而實現高效的CO2到甲酸鹽的電合成。Chen Peng, et al. Ampere-level CO2-to-formate electrosynthesis using highly exposed bismuth(110) facets modified with sulfur-anchored sodium cations. Chem 2023DOI: 10.1016/j.chempr.2023.05.008https://doi.org/10.1016/j.chempr.2023.05.0087. Chem:非選擇性刺激對供體-受體Stenhouse加合物群體的選擇性控制接觸刺激后的多方面材料反應是開發類生命材料的關鍵。而開發這樣的合成系統通常依賴于正交刺激來實現對分子系統的控制,從而實現多反應行為。近日,加利福尼亞大學Javier Read de Alaniz報道了非選擇性刺激對供體-受體Stenhouse加合物群體的選擇性控制。1) 獲得具有不同能量特性的復雜可調反應機制是一種控制失衡過程的替代策略,其不需要對每個響應單元進行正交刺激。供體-受體Stenhouse加合物(DASA)是一類具有復雜、可調和環境敏感反應途徑的光開關。作者提出了通過改變其環境的極性來控制供體-受體Stenhouse加合物平衡和光開關動力學。2) 極性和光可以用于選擇性地控制三種DASA衍生物的通路結果,其中正交反應來自能量特性的變化,而不是由它們對給定刺激的正交反應驅動的。該工作為設計多反應和自我調節的類生命材料鋪平了道路。Friedrich Stricker, et al. Selective control of donor-acceptor Stenhouse adduct populations with non-selective stimuli. Chem 2023DOI: 10.1016/j.chempr.2023.05.011https://doi.org/10.1016/j.chempr.2023.05.011

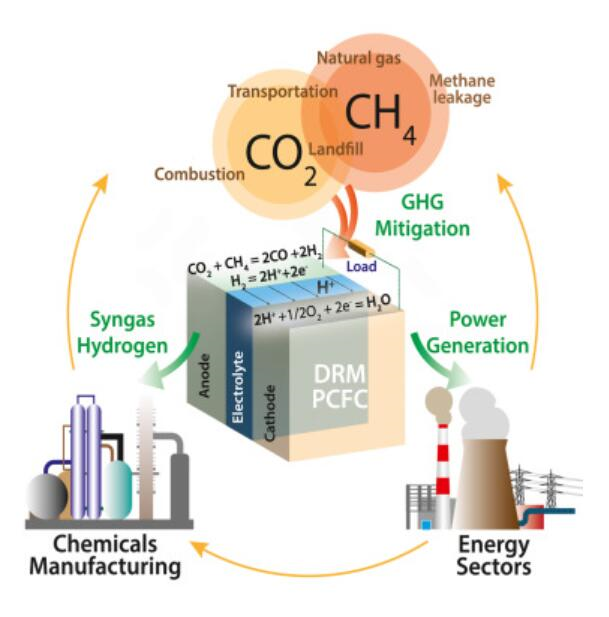

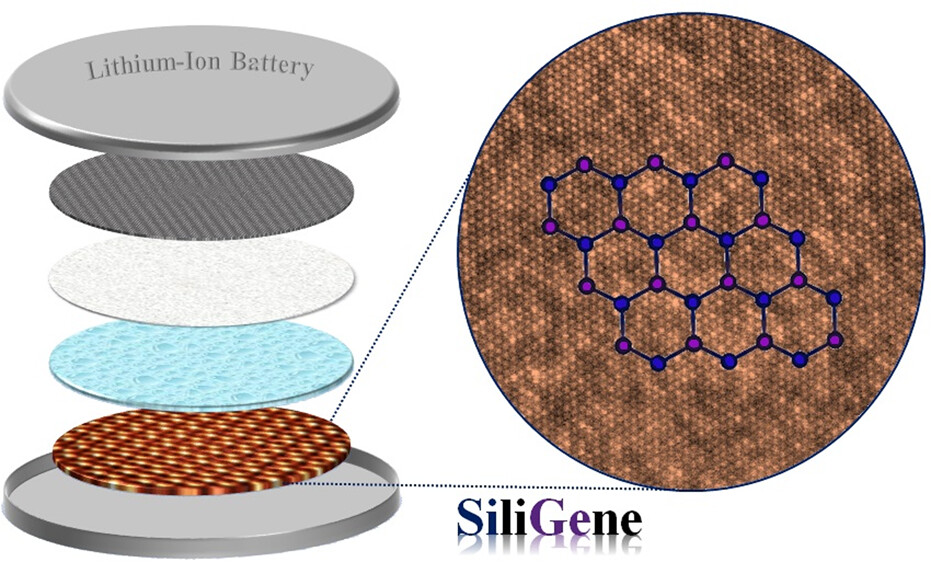

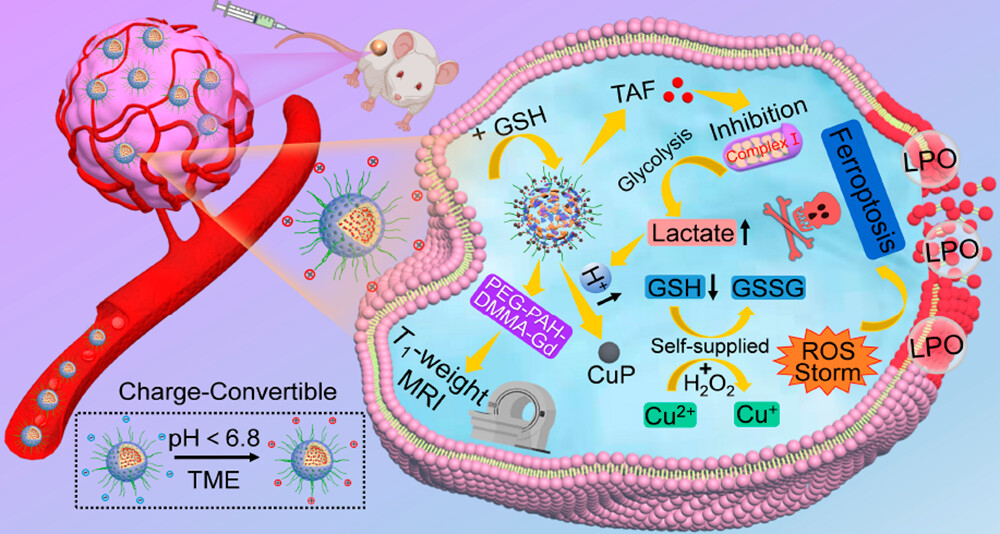

8. Joule:用于發電、化學合成和溫室氣體減排的工藝強化質子陶瓷燃料電池

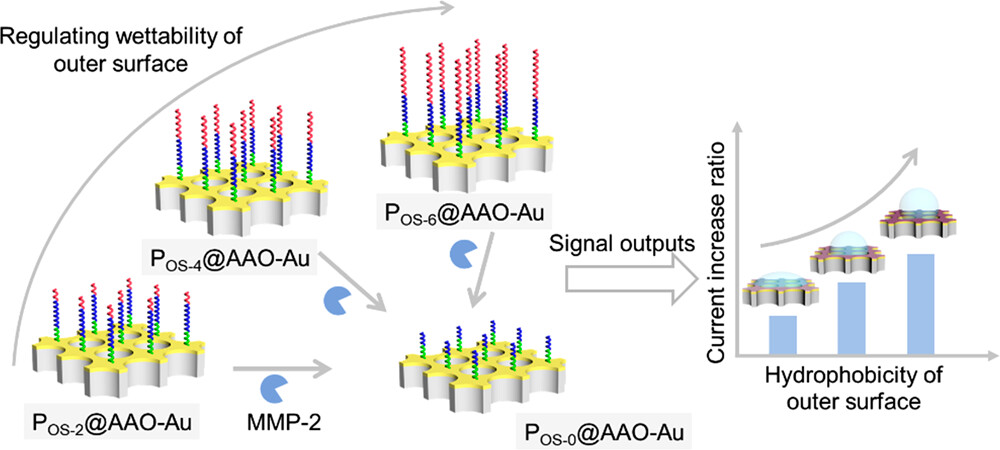

二氧化碳(CO2)和甲烷(CH4)是通過人類活動排放的兩種主要溫室氣體。在此,堪薩斯州立大學Duan Chuancheng、Liu Bin介紹了質子陶瓷燃料電池(PCFC),它可以在550°C–650°C的溫度下實現甲烷的內部干法重整(DRM),以同時發電、生產合成氣或氫氣作為化學構建塊,并可有效緩解兩種有害的溫室氣體。1) 作者開發了一種氧化物負載的原位脫溶Ni-Ru催化劑(Sm0.2Ce0.7Ni0.1Ru0.05O2-δ,即SDC-Ni-Ru)。原位脫溶的Ru團簇有利于CO2活化步驟,而Ni團簇促進CH4活化。Ni和Ru團簇之間的協同作用同時提高了CH4和CO2的活化,增強了DRM活性。2) 此外,作者發現Ru團簇改變了DRM途徑,有利于單齒碳酸鹽物種的形成,這隨后加速了?CH*物種在Ni團簇上的氧化,并提高了耐焦化性。配備這種SDC-Ni-Ru內部DRM催化劑的PCFC使用CH4和CO2的混合物作為燃料,獲得了優異耐用的功率密度。Liu Fan, et al. Process-intensified protonic ceramic fuel cells for power generation, chemical production, and greenhouse gas mitigation. Joule 2023DOI: 10.1016/j.joule.2023.05.009https://doi.org/10.1016/j.joule.2023.05.0099. ACS Nano:二維硅、SixGey的電化學脫鈣-剝離:材料表征和鋰離子存儲前景作為一種二維(2D)硅烯-鍺烯合金,硅烯(SixGey)是一種單相材料,由于其兩種元素的低彎曲成分和獨特的物理和化學性質,引起了越來越多的關注。這種二維材料有可能解決由低導電性和相應單層材料的環境不穩定性造成的挑戰。然而,在理論上研究了硅烯結構,證明了該材料在儲能應用中的巨大電化學潛力。獨立硅烯的合成仍然具有挑戰性,因此阻礙了研究和其應用。鑒于此,布拉格化工大學Zdenek Sofer、Evgeniya Kovalska和Bing Wu等展示了從Ca1.0Si1.0Ge1.0 Zintl相前體中剝離幾層硅基的非水電化學方法。該過程是在無氧環境下應用-3.8V電位進行的。1)獲得的硅基表現出高質量、高均勻性和優秀的結晶性;單個薄片的橫向尺寸在微米以內。該二維SixGey被進一步探索作為鋰離子存儲的負極材料。2)兩種類型的負極已被制造出來并集成到鋰離子電池單元中,即(1硅石-氧化石墨烯海綿和(2硅石-多壁碳納米管。3)有/無硅基的制造的電池都表現出類似的行為;但是硅基集成的電池的電化學特性增加了10%。相應的電池在0.1A-g-1時表現出1145.0 mAh-g-1的比容量。4)SiGe-集成電池表現出非常低的極化,這由其在50個工作循環后的良好穩定性和第一次放電/充電循環后發生的固體電解質間水平的下降所證實。作者預計,新興的雙組分二維材料的潛力越來越大,它們在能源儲存和其他方面有很大的前景。Evgeniya Kovalska, et al. Electrochemical Decalcification–Exfoliation of Two-Dimensional Siligene, SixGey: Material Characterization and Perspectives for Lithium-Ion Storage. ACS Nano.DOI: 10.1021/acsnano.3c00658https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acsnano.3c0065810. ACS Nano:腫瘤生成的活性氧風暴用于高效脫鐵療法腫瘤的脫鐵療法(FT)療效受到芬頓試劑濃度相對較低、過氧化氫(H2O2)含量有限以及腫瘤環境(TME)中酸度不足的影響,這不利于基于芬頓或類芬頓反應產生活性氧(ROS)。谷胱甘肽(GSH)在TME中的過表達可以清除ROS并降低FT性能。鑒于此,南方醫科大學的沈折玉教授團隊提出了一種由TME和開發的納米平臺專門啟動的ROS風暴生成策略,用于腫瘤的高效脫鐵。1)TME中的GSH啟動HMON降解,導致三苯氧胺(TAF)和過氧化銅(CuP)從TAF3-HMON-CuP3@PPDG釋放的TAF導致腫瘤細胞內酸化增強,與釋放的CuP反應產生Cu2+和H2O2。2)Cu2+與H2O2的類Fenton反應產生ROS和Cu+,Cu+與H2O2之間的類Fenton-like反應產生ROS和Cu2+,形成循環催化效應。Cu2+與GSH反應生成Cu+和GSSG。TAF增加的酸化可以加速Cu+與H2O2之間的類Fenton反應。谷胱甘肽消耗降低了谷胱甘肽過氧化物酶4(GPX4)的表達。3)所有上述反應在腫瘤細胞中產生ROS風暴,從而產生高性能FT,這在癌癥細胞和荷瘤小鼠中得到了證明。Lin Huang, et al. Tumor-Generated Reactive Oxygen Species Storm for High-Performance Ferroptosis Therapy. ACS Nano.DOI: 10.1021/acsnano.3c01369https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acsnano.3c0136911. ACS Nano:調節納米通道外表面潤濕性的酶不僅在納米通道系統的內壁上,而且在外表面上的功能探針都可以用于生物靶標的識別和檢測。盡管取得了進步,但目前的檢測機制仍然主要基于表面電荷的變化。鑒于此,中國地質大學的夏帆和婁筱叮等以基質金屬蛋白酶-2(MMP-2)為例,提出了一種利用納米通道外表面潤濕性的變化來檢測腫瘤標志物的策略。1)納米通道的外表面用由親水單元(CRRRR)、MMP-2切割單元(PLGLAG)和疏水單元(Fn)組成的兩親性肽探針修飾。在識別MMP-2后,由于疏水單元的釋放,預計外表面的親水性會增加,從而導致離子電流的增加。2)此外,疏水單元中苯丙氨酸(F)的數量(n)從2、4調節到6。通過延長疏水單元,MMP-2檢測的檢測極限可以達到1 ng/mL(當n=6時),并提高50倍(到n=2)。3)該納米通道系統用于成功檢測細胞分泌的MMP-2,并證明MMP-2的表達與細胞周期有關,并且在G1/S期表現出最高水平。4)這項研究證明,除了表面電荷外,潤濕性調節也可以作為一個變化因素,以拓寬OS上探針的設計策略,從而實現生物目標的檢測。Jing-Jing Hu, et al. Enzyme Regulating the Wettability of the Outer Surface of Nanochannels. ACS Nano.DOI: 10.1021/acsnano.3c04017https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acsnano.3c04017

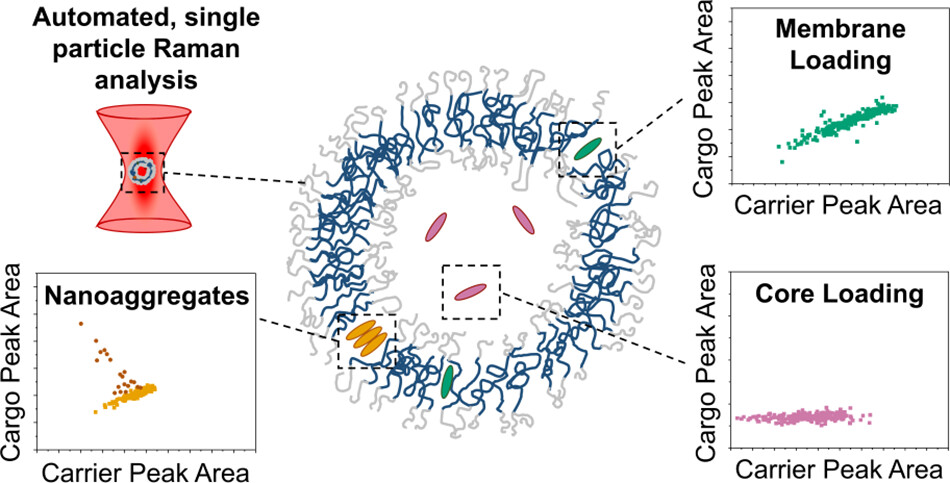

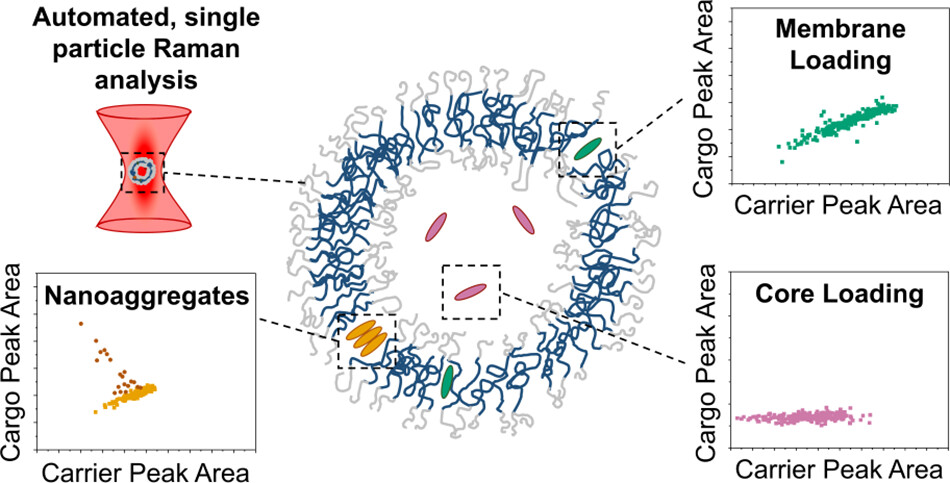

12. ACS Nano:使用自動單粒子拉曼分析揭示基于囊泡的納米藥物中的群體異質性

許多納米制劑的內在異質性目前在單顆粒和群體水平上都很難表征。因此,有很大的機會開發先進的技術來描述和理解納米藥物的異質性,這將有助于轉化為臨床,為制造質量控制、監管機構的表征提供信息,并將納米制劑的特性與臨床結果聯系起來,以實現合理的設計。鑒于此,倫敦帝國理工學院的Molly M. Stevens教授和Adrian Najer等提出了一種分析技術來提供這些信息,同時使用無標記、無損的單粒子自動拉曼捕獲分析(SPARTA)同時測量納米載體和貨物。本文要點:

1)首先合成了一個涵蓋一系列親水性并提供不同拉曼信號的模型化合物庫。然后將這些化合物裝載到模型納米囊泡(聚合物體)中,該模型納米囊袋可以分別將疏水性和親水性貨物裝載到膜或核心區域中。2)使用分析框架,通過關聯來自膜和貨物的每個顆粒的信號來表征種群的異質性。發現核心和膜負載可以區分,并且在某些情況下我們檢測到高負載顆粒的亞群。3)然后,確認了提出的技術在脂質體中的適用性,脂質體是另一類納米囊泡,包括商業制劑Doxil。4)本文提出的無標簽分析技術準確地確定了納米藥物的貨物位置以及裝載和釋放的異質性,這可能有助于未來的質量控制、監管機構協議和結構-功能關系的發展,從而將更多的納米藥物帶到臨床。

Catherine Saunders, et al. Revealing Population Heterogeneity in Vesicle-Based Nanomedicines Using Automated, Single Particle Raman Analysis. ACS Nano.

DOI: 10.1021/acsnano.3c02452

https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acsnano.3c02452