特別說明:本文由學研匯技術 中心原創撰寫,旨在分享相關科研知識。因學識有限,難免有所疏漏和錯誤,請讀者批判性閱讀,也懇請大方之家批評指正。研究背景

與當今的鋰離子電池相比,具有鋰陽極和陶瓷電解質的全固態電池有可能在性能上實現飛躍性變化。相比較鋰離子電池而言,鋰金屬固態電池在能量密度和功率密度方面有顯著改進,有望實現高能量密度的高壓電池的制造。

關鍵問題

鋰枝晶(火焰)在以實際速率充電時形成并滲透陶瓷電解質,導致短路和電池故障。傳統的枝晶穿透模型通常側重于枝晶萌生和傳播的單一過程,其中Li在其尖端驅動裂紋,但該模型無法準確描述鋰金屬固態電池失效機制。

新思路

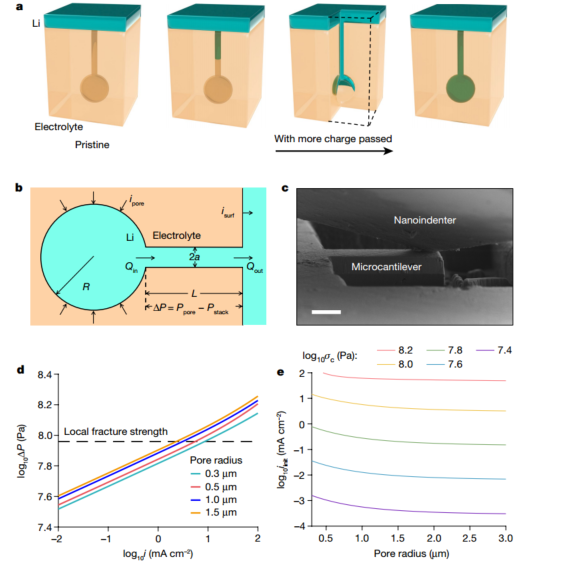

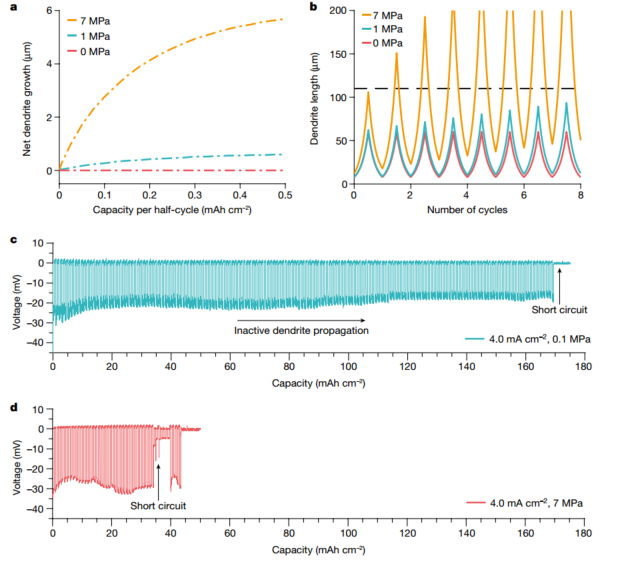

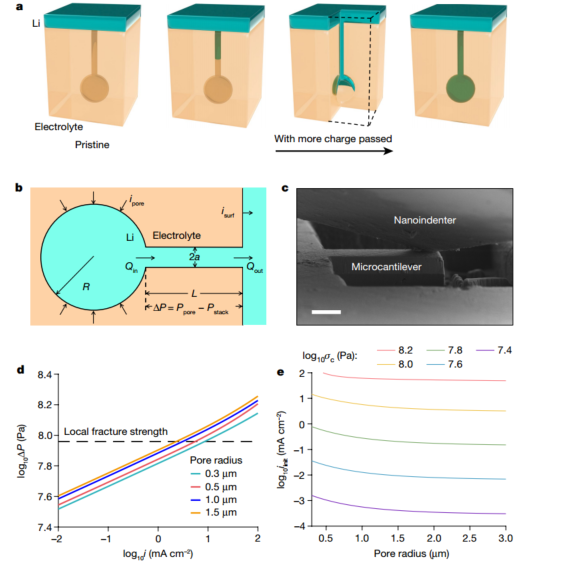

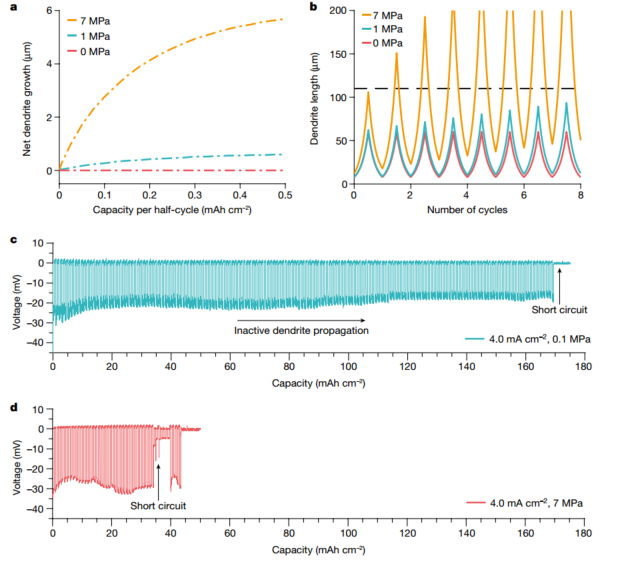

有鑒于此,牛津大學Peter G. Bruce、Charles W. Monroe、T. James Marrow等人通過使用X射線計算機斷層掃描的先進成像技術(XCT),實現了充電過程中的枝晶失效的可視化,證明了鋰枝晶的萌生和傳播是分開的過程。萌生是由于Li沉積到次表層孔隙中,通過連接孔隙和表面的微裂紋產生的。當孔充滿時,由于Li(粘塑性流)緩慢擠出回到表面,進一步充電會在孔隙中產生壓力,從而導致開裂。相比之下,枝晶傳播是通過楔形開口發生的,Li從后部而不是尖端驅動干裂紋。萌生取決于晶界處的局部(微觀)斷裂強度、孔徑、孔密度和電流密度,而傳播取決于陶瓷的(宏觀)斷裂韌性、鋰枝晶(火焰)的長度部分占據干裂紋、電流密度、堆疊壓力和每個循環過程中獲得的充電容量。較低的堆壓會抑制傳播,顯著延長已引發枝晶的電池短路前的循環次數。

1、利用XCT證明枝晶失效分為裂紋萌生擴展兩個階段使用連續原位XCT掃描,跟蹤恒流電鍍過程中裂紋的萌生和擴展,表明短路發生在Li到達對電極的位置,枝晶失效分為裂紋萌生和擴展階段。作者通過建立模型,使用XCT的孔尺寸和與表面的接近度以及FIB-SEM圖像,計算顯示孔中的流體動力壓力如何取決于電鍍電流密度。作者通過研究表明存在楔形開口傳播機制,堆壓對鋰沉積如何驅動干裂紋的生長有很大影響。作者發現在給定容量的電鍍/剝離循環期間,凈枝晶長度變化隨施加的堆疊壓力而變化。堆疊壓力促進Li流向反電極并抑制擠壓,從而導致更大的凈增長。通過使用X射線計算機斷層掃描的先進成像技術(XCT),實現了充電過程中的枝晶失效的可視化,證明了鋰枝晶的萌生和傳播是分開的過程。2、系統地研究了充電過程中給鋰負極加壓對裂紋擴展的影響通過改變堆壓,系統地研究了充電過程中給鋰負極加壓對裂紋擴展的影響。盡管鋰絲在電鍍過程中在干裂紋內伸長并在剝離過程中收縮,但堆疊壓力會在每個循環中引起凈絲伸長。通過降低堆壓,短路前的循環壽命可以大大延長。具有Li陽極的Li6PS5Cl固體電解質電池在大氣壓下的相同電池的循環時間延長了五倍,避免了170個循環的短路。

技術細節

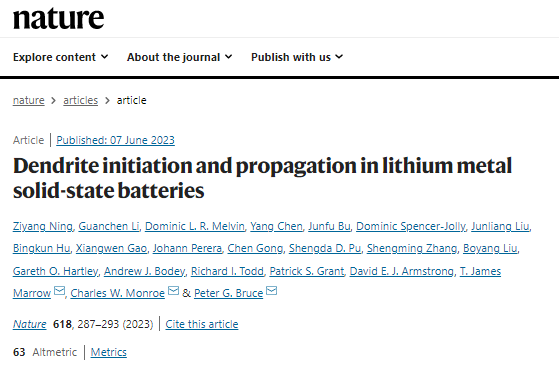

使用連續原位XCT掃描,時間分辨率大大提高,以跟蹤恒流電鍍過程中裂紋的萌生和擴展。鋰電鍍首先在金屬電極的邊緣產生散裂,然后形成橫向裂紋,橫向裂紋穿過電解質傳播到另一個電極。為了證明到達對電極的橫向裂紋中的 Li 是造成短路的原因,跟蹤了Li沿著裂紋的進展,結果表明短路發生在Li到達對電極的位置。通過比較不同階段的形態變化,結果表明樹枝狀破壞的兩個階段,裂紋萌生和裂紋擴展。

作者利用模型將地下孔模擬為球形腔,通過預先存在的微裂紋連接到電解質的外部,模擬為垂直于電極表面的圓柱形空隙空間。在電鍍時,鋰首先沉積在微裂紋的頂面,逐漸填充微裂紋和孔隙。與鋰流過微裂紋相關的地下孔隙附近的斷裂支撐了引發過程。使用XCT的孔尺寸和與表面的接近度以及FIB-SEM圖像,計算顯示孔中的流體動力壓力如何取決于電鍍電流密度,在足夠高的電流密度下,孔隙壓力超過局部斷裂強度,導致斷裂。

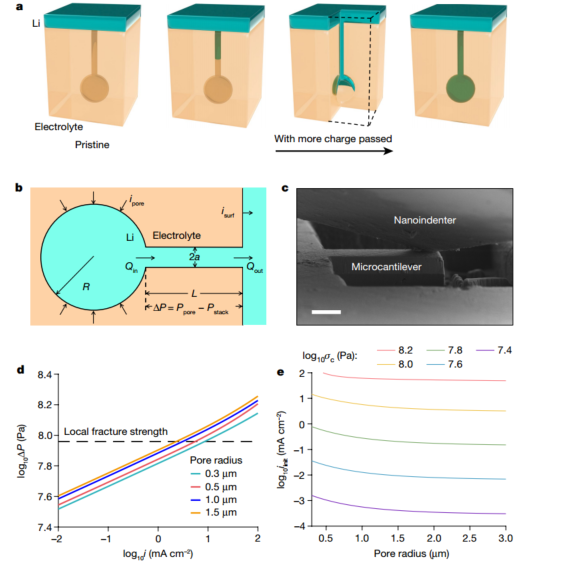

觀察到在電鍍上加長和加寬的干裂紋,其中鋰填充基部但尖端不存在,表明存在楔形開口傳播機制。枝晶在電解質中的傳播發生在近似平面的裂紋內,鋰電鍍發生在與裂紋填充金屬接觸的裂紋內部。通過模擬干裂紋尖端附近的應力場,計算了應變能釋放率,通過納米壓痕測量Li6PS5Cl固體電解質的斷裂韌性和楊氏模量。原位XCT顯微照片顯示了擴展過程中的裂紋,隨著Li枝晶在裂紋中的生長,應變能釋放率隨Li枝晶長度呈超線性上升。進一步研究表明,堆壓對鋰沉積如何驅動干裂紋的生長有很大影響。可以通過增韌電解質來抑制裂紋擴展,隨著更高的斷裂韌性,裂紋擴展需要更高的電流密度或更長的鋰枝晶。

每半周期電鍍和剝離的容量以及堆壓會影響裂紋擴展是否會導致短路。通過實驗發現在給定容量的電鍍/剝離循環期間,凈枝晶長度變化隨施加的堆疊壓力而變化。堆疊壓力促進Li流向反電極并抑制擠壓,從而導致更大的凈增長。對于給定的堆壓力和電流密度,短路的循環次數取決于每半循環的容量和電解質厚度。枝晶長度在電鍍和剝離過程中振蕩,表明電池在失效前可以進行更廣泛的循環。與在第35個循環期間短路的7MPa堆壓下的電池相比,環境壓力下的電池循環次數增加了五倍,相當于170個循環。

展望

總之,作者通過原位XCT實現了枝晶失效過程的可視化。結果表明固體電解質界面的主要影響可能僅限于連接陽極和地下孔隙的微裂紋密度。在電流密度足夠低的情況下,Li在達到裂紋擴展的臨界長度之前充滿裂紋的整個長度,開裂模式可能會切換到Li-tip驅動機制。這項研究提供了陶瓷電解質中枝晶的統一觀點。未來的研究應該重點研究增加晶界處的局部斷裂強度以及鋰陽極的低壓是否可以在實際電池中保持,從而導致更高的臨界電流和延長循環。Ning, Z., Li, G., Melvin, D.L.R. et al. Dendrite initiation and propagation in lithium metal solid-state batteries. Nature 618, 287–293 (2023).DOI:10.1038/s41586-023-05970-4https://doi.org/10.1038/s41586-023-05970-4