1. Chem. Soc. Rev.:用于生物成像和治療的基于羅丹明衍生物的熒光染料的最新進展、挑戰和前景

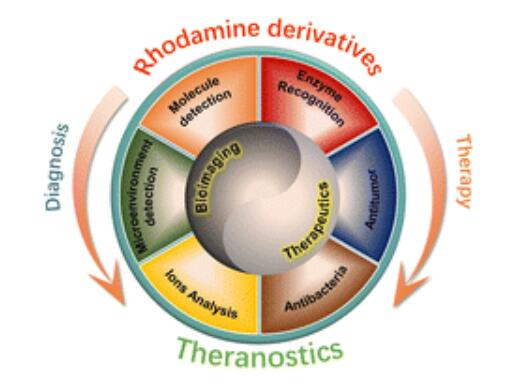

羅丹明染料自誕生以來,由于其良好的光學物理性質,已被廣泛用作熒光標記或檢測生物分子。因此,它已經成為可視化生命系統的強大工具。除了熒光生物成像外,具有疾病治療功能(如癌癥和細菌感染)的羅丹明衍生物的分子設計最近吸引了越來越多的研究關注,這對于構建診斷和治療整合的分子庫非常重要。然而,關注基于羅丹明染料的診斷和治療的集成設計策略及其在疾病治療中的廣泛應用的綜述極為罕見。有鑒于此,大連理工大學王靜云、彭孝軍院士、李海東、梨花女子大學Juyoung Yoon對用于生物成像和治療的基于羅丹明衍生物的熒光染料的最新進展、挑戰和前景進行了綜述研究。

本文要點:

1) 作者首先介紹了羅丹明熒光染料的發展簡史,羅丹明染料從生物成像到疾病治療的轉變,以及基于光學的診療一體化的概念及其對人類發展的意義。

2) 接下來,作者系統綜述了幾種用于生物成像以及疾病診斷和治療的優秀羅丹明基衍生物。最后,作者還討論了基于羅丹明的診斷和治療染料在實際整合中面臨的挑戰以及臨床應用的未來前景。

Shuang Zeng, et al. Fluorescent dyes based on rhodamine derivatives for bioimaging and therapeutics: recent progress, challenges, and prospects. Chem. Soc. Rev. 2023

DOI: 10.1039/D2CS00799A

https://doi.org/10.1039/D2CS00799A

2. Nature Commun.:通過通用的軟夾層設計在可拉伸電子產品上實現組織級柔軟度

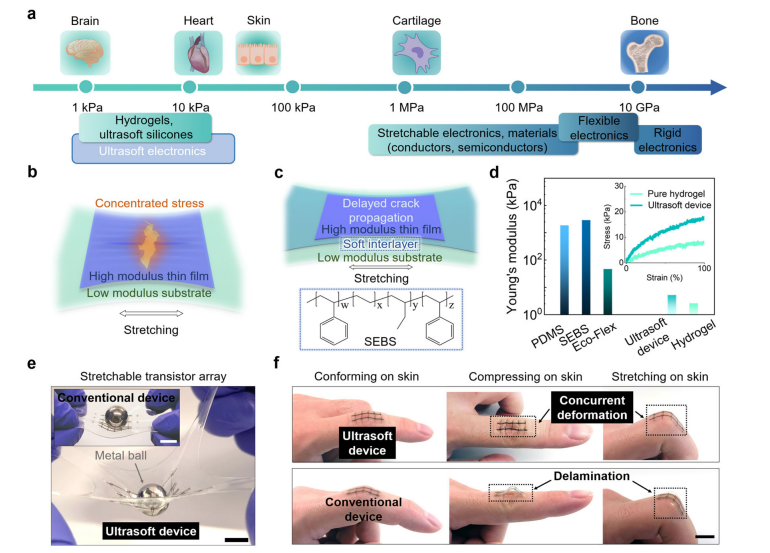

柔軟且可拉伸的電子產品已成為生物醫學診斷和生物學研究中非常有前途的工具,因為它們與人體和其他生物系統密切相關。然而,大多數可拉伸電子材料和設備的楊氏模量仍然比軟生物組織高幾個數量級,這限制了它們的順應性和長期生物相容性。在這里,芝加哥大學Sihong Wang提出了一種軟中間層的設計策略,允許使用現有的相對高模量的可拉伸材料來通用地實現具有超低組織水平模量的可拉伸裝置。

本文要點:

1)研究人員展示了模量低于 10 kPa 的可拉伸晶體管陣列和有源矩陣電路,比當前最先進技術低兩個數量級。

2)得益于對不規則和動態表面的更高的順應性,采用軟夾層設計創建的超軟設備實現了離體心臟上的電生理記錄,具有高適應性、空間穩定性和對心室壓力影響最小。

3)體內生物相容性測試還證明了抑制異物反應對于長期植入的好處。由于其對各種材料和設備的普遍適用性,這種軟夾層設計克服了材料水平的限制,為各種生物電子設備提供了組織水平的柔軟度。

Li, Y., Li, N., Liu, W. et al. Achieving tissue-level softness on stretchable electronics through a generalizable soft interlayer design. Nat Commun 14, 4488 (2023).

DOI:10.1038/s41467-023-40191-3

https://doi.org/10.1038/s41467-023-40191-3

3. Nature Commun.:氧化還原耦合固有選擇原子層沉積在Cu/SiO2上自對準生長氧化鉭

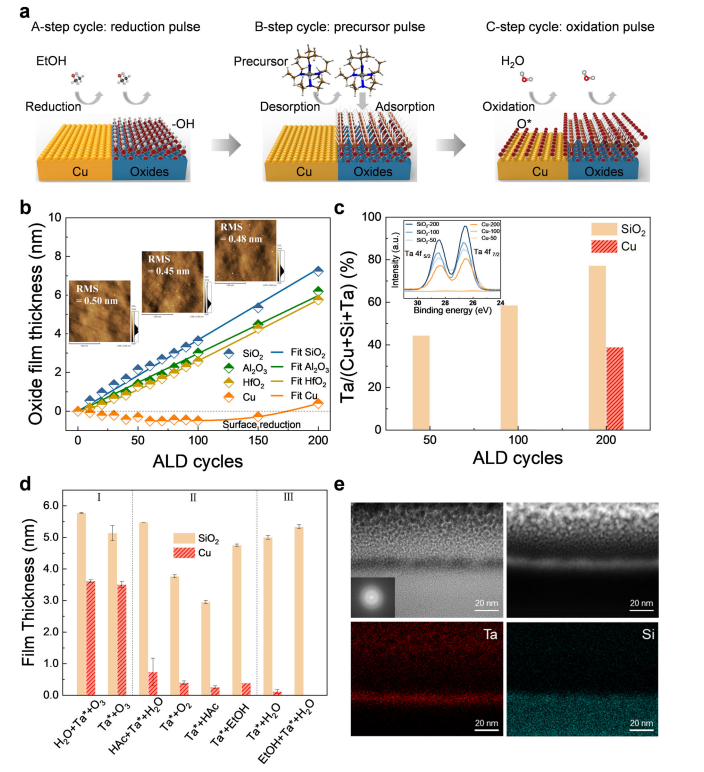

原子級精密對準是下一代納米電子學制造的瓶頸。在這項研究中,華中科技大學Rong Chen,Kun Cao引入了氧化還原耦合固有選擇性原子層沉積(ALD)來應對這一挑戰。

本文要點:

1)“還原-吸附-氧化”ALD循環的設計增加了原位還原步驟,有效抑制銅上的成核。因此,氧化鉭在各種氧化物上表現出選擇性沉積,而在銅上沒有觀察到生長。

2)此外,自對準TaOx成功沉積在Cu/SiO2納米圖案上,避免了邊緣的過度蘑菇生長或Cu區域內出現不需要的成核缺陷。SiO2上的薄膜厚度超過5nm,選擇性為100%,是迄今為止報道的薄膜厚度最高的薄膜之一。

該方法提供了一種簡化且高精度的自對準制造技術,有利于未來集成電路的小型化。

Li, Y., Qi, Z., Lan, Y. et al. Self-aligned patterning of tantalum oxide on Cu/SiO2 through redox-coupled inherently selective atomic layer deposition. Nat Commun 14, 4493 (2023).

DOI:10.1038/s41467-023-40249-2

https://doi.org/10.1038/s41467-023-40249-2

4. Nature Commun.:原子能級可控高熵合金表面電催化實驗研究平臺

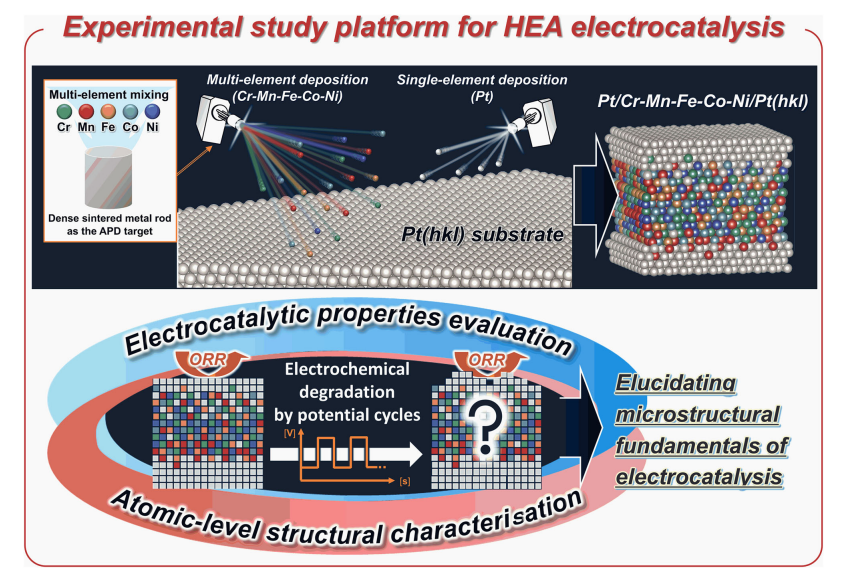

高熵合金(HEA)在提高各種電催化劑材料的性能方面引起了人們的廣泛關注。全面了解表面原子級結構與催化性能之間的關系對于促進新型催化劑的開發至關重要。在這項研究中,日本東北大學Yoshihiro Chida提出了一個實驗研究平臺,能夠真空合成原子級控制的單晶高熵合金表面并評估其催化性能。

本文要點:

1)該平臺提供了對于電催化的微觀結構基礎至關重要的基本信息,即多組分合金表面微觀結構與其催化性能之間的詳細關系。

2)在低折射率單晶 Pt 襯底(Pt/Cr-Mn-Fe-Co)上合成了納米厚的 Pt 和等原子比 (Pt/Cr-Mn-Fe-Co-Ni/Pt(hkl))作為用于氧還原反應 (ORR) 電催化的 Pt 基單晶合金表面模型。

3)通過與 Pt-Co 二元表面相比,高熵合金表面的氧還原反應性能優于 Pt-Co 二元表面,證明了該平臺的實用性。

Chida, Y., Tomimori, T., Ebata, T. et al. Experimental study platform for electrocatalysis of atomic-level controlled high-entropy alloy surfaces. Nat Commun 14, 4492 (2023).

DOI:10.1038/s41467-023-40246-5

https://doi.org/10.1038/s41467-023-40246-5

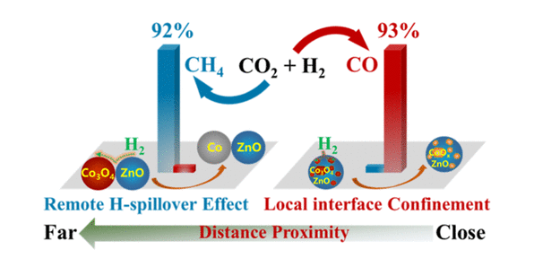

5. JACS:解開氧化物-氧化物相互作用中的局部界面限制和遠程溢出效應

負載型氧化物廣泛用于許多重要的催化反應,其中氧化物催化劑和氧化物載體之間的相互作用至關重要,但仍然難以捉摸。在這里,中科院大連化物所包信和院士,傅強研究員通過將 Co3O4 化學沉積到 ZnO 粉末(Co3O4/ZnO)上構建了化學鍵合的氧化物-氧化物界面,其中 Co3O4 完全還原為 Co0 受到強烈阻礙。

本文要點:

1)結果表明,Co氧化物和ZnO載體之間的局部界面限制效應有助于在CO2氫化反應中維持亞穩態CoOx狀態,產生93%的CO。相反,通過機械混合Co3O4和ZnO載體形成物理接觸的氧化物界面。

2)ZnO粉末(Co3O4?ZnO),其中Co3O4還原成Co0得到顯著促進,表明CO2轉化率快速增加至45%,并且在CO2加氫反應中對CH4(92%)具有高選擇性。

3)這種界面效應歸因于離解氫物質從 ZnO 納米顆粒到鄰近的 Co 氧化物納米顆粒的異常遠程溢出。

這項工作清楚地說明了氧化物-氧化物界面上同樣重要但相反的局部和遠程效應。不同的氧化物-氧化物相互作用導致了氧化物-氧化物催化系統中許多不同的界面現象。

Cui Dong, et al, Disentangling Local Interfacial Confinement and Remote Spillover Effects in Oxide?Oxide Interactions, J. Am. Chem. Soc, 2023

DOI: 10.1021/jacs.3c02483

https://doi.org/10.1021/jacs.3c02483

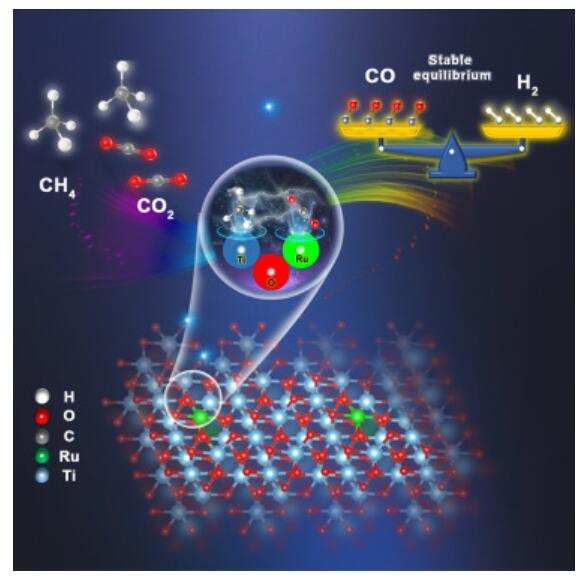

6. Chem:構建匹配的活性位點用于甲烷的強光催化干重整

甲烷的光催化干重整(DRM)是一種將兩種溫室氣體轉化為合成氣的綠色工藝。盡管如此,實現具有高活性和化學計量產物比的光催化DRM仍然是一個巨大的挑戰。近日,華東理工大學張金龍院士、Wu Shiqun構建了匹配的活性位點用于甲烷的強光催化干重整。

本文要點:

1) 作者報道了一種Ru單原子改性的分級多孔TiO2-SiO2(Ru-TS)作為DRM的光催化劑,在溫和條件下,CO的合成氣生成率為98.52 mmol gRu?1 h?1,H2的合成氣產生率為96.50 mmol gRu?1h?1,并且具有優異的耐久性。

2)在催化劑上的Ru-Ov-Ti局部微觀結構通過電荷再分配和電子定位為CH4和CO2的吸附和活化提供了匹配的活性位點,并優化了CH4-CO2反應路線,以抑制副反應和促進有效的C–O偶聯。

Chengxuan He, et al. Constructing matched active sites for robust photocatalytic dry reforming of methane. Chem 2023

DOI: 10.1016/j.chempr.2023.06.021

https://doi.org/10.1016/j.chempr.2023.06.021

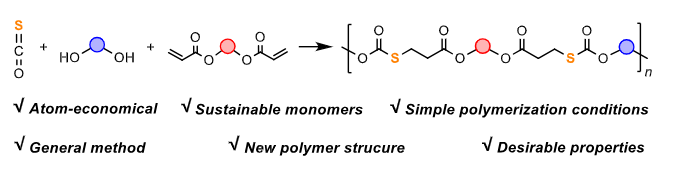

7. Angew:模塊化醇點擊化學可以輕松合成具有可調結構的可回收聚合物

從可持續原料中提取的化學可回收聚合物的簡便合成帶來了巨大的挑戰。在這里,浙江大學Xinghong Zhang,Chengjian Zhang開發了一種新穎的、模塊化的、高效的點擊反應,用于通過羰基硫化物(COS)的橋聯分子將伯醇、仲醇或叔醇與活性烯烴連接。

本文要點:

1)研究人員通過二元醇、雙丙烯酸酯和COS的分步聚合反應,成功地應用點擊反應合成了一系列可回收的聚合物。

2)二元醇和二丙烯酸酯是常見的化學品,可利用生物可再生資源生產,而COS作為工業廢物排放。除了可持續的單體外,該方法還具有原子經濟性、范圍廣、不含金屬和在溫和的條件下進行操作的特點,提供了前所未有的聚合物,產量接近定量。

3)由于方法的多功能性和單體的廣泛多樣性,所生產的聚合物還具有預先設計的和廣泛可調的結構。鏈內的硫代碳酸酯和酯類極性基團可以起到斷點的作用,使這些聚合物可以很容易地回收利用。

總體而言,這些聚合物具有合成簡便、原料易得、性能理想和化學可循環利用等特點,因此在綠色材料方面具有廣闊的前景。

Yanni Xia, et al, Modular alcohol click chemistry enables facile synthesis of recyclable polymers with tunable structure, Angew. Chem. Int. Ed. 2023, e202306731

DOI: 10.1002/anie.202306731

https://doi.org/10.1002/anie.202306731

8. Angew:無偏壓條件下 CO2 還原耦合雙電子水氧化的分子 Z 型人工光合系統:光催化生產 CO/HCOOH 和 H2O2

仿生分子工程系統已被廣泛研究用于犧牲電子供體/受體的 H2O 氧化或 CO2 還原的半反應。然而,尚未報道在水溶液中不使用犧牲試劑的染料敏化分子光電陽極與分子光電陰極耦合的裝置。

在此,卡利卡特大學Fazalurahman Kuttassery,東京都立大學Haruo Inoue,東京工業大學Osamu Ishitani將報道 Sn(IV)-或 Al(III)-四吡啶基卟啉(SnTPyP 或 AlTPyP)修飾的氧化錫顆粒(SnTPyP/SnO2 或 AlTPyP/SnO2)光電陽極與氧化鎳顆粒上的染料敏化分子光電陰極的集成含有[Ru(二亞胺)3]2+作為光捕獲單元和[Ru(二亞胺)(CO)2Cl2]作為催化劑單元共價連接并固定在聚吡咯層內(RuCATRuC2-PolyPyr-PRu/NiO)。

本文要點:

1)可見光同時照射兩個光電極,在純水條件下,無需施加任何偏壓,在陽極產生 H2O2,在陰極產生 CO、HCOOH 和 H2,具有高法拉第效率,這是僅使用雙電子的人工光合作用的第一個例子氧化還原反應。

Fazalurahman Kuttassery, et al, A Molecular Z-Scheme Artificial Photosynthetic System Under the Bias-Free Condition for CO2 Reduction Coupled with Two-electron Water Oxidation: Photocatalytic Production of CO/HCOOH and H2O2, Angew. Chem. Int. Ed. 2023, e202308956

DOI: 10.1002/anie.202308956

https://doi.org/10.1002/anie.202308956

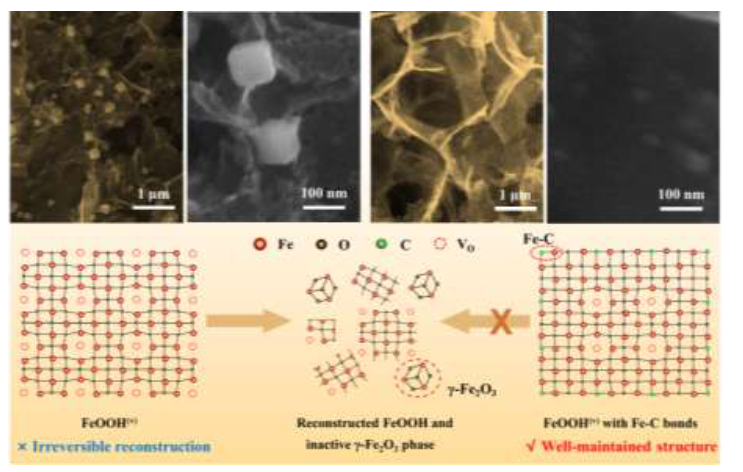

9. AM:通過氧空位與Fe-C鍵的耦合作用抑制惰性轉變實現鐵基陽極的長循環壽命

具有許多法拉第反應位點的鐵基電池型負極材料比碳基雙層型材料具有更高的容量,可用于開發高能量密度的水系超級電容器。然而,作為不可克服的瓶頸,非活性轉變導致的嚴重容量衰減和較差的循環性能阻礙了它們在非對稱超級電容器(ASC)中的商業應用。

在此,中國海洋大學Wei Liu,Yongcheng Jin在“氧泵”機制的驅動下,開發出富含氧空位的Fe@Fe3O4(v)@Fe3C@C納米粒子,該納米粒子由獨特的“水果與石頭”結構組成,并表現出增強的比容量和快速充電/放電能力。

本文要點:

1)實驗和理論結果表明,傳統鐵基負極的容量衰減在 Fe@Fe3O4 (v)@Fe3C@C 負極中得到極大緩解,因為向非活性 γ-Fe2O3 相的不可逆相變可以被由氧空位和 Fe-C 鍵的耦合,可提高循環穩定性(24,000 次循環后容量保持率為 93.5%)。

2)使用這種鐵基陽極制造的 ASC 還具有非凡的耐用性,在 38,000 次循環后容量保持率為 96.4%,并且在功率密度為 981 W kg-1 時具有 127.6 W h kg?1 的高能量密度。

Hongguang Fan, et al, Inhabiting Inactive Transition by Coupling Function of Oxygen Vacancies and Fe-C Bonds Achieving Long Cycle Life of Iron-Based Anode, Adv. Mater. 2023

DOI: 10.1002/adma.202303360

https://doi.org/10.1002/adma.202303360

10. AM:工業織構硅上高效鈣鈦礦/硅串聯太陽能電池的共形 2D/3D 鈣鈦礦異質結埋置界面工程

探索控制結晶和調節工業相關織構晶體硅太陽能電池上高質量鈣鈦礦薄膜界面特性的策略在鈣鈦礦/硅串聯光伏領域受到高度重視。二維/三維(2D/3D)鈣鈦礦異質結的形成已被廣泛用于鈍化鈣鈦礦太陽能電池薄膜表面的缺陷并抑制離子遷移。然而,在埋入界面實現溶液處理的異質結構面臨著溶劑不相容性和底層破壞的挑戰,以及紋理不相容性和覆蓋不均勻的挑戰。

在這里,南昌大學Kai Yao使用混合兩步沉積方法來制備堅固的 2D 鈣鈦礦,并在 3D 鈣鈦礦下方具有可交聯配體。

本文要點:

1)這種結構相干的中間層有利于無應變和均勻上層鈣鈦礦的優選晶體生長,抑制界面缺陷引起的不穩定性和復合,并促進載流子提取和理想的能級排列。

2)研究人員證明了底部接觸異質結構對于具有保形覆蓋的不同紋理基底和具有完整特性、無侵蝕的各種前體解決方案的廣泛適用性。

3)通過這種掩埋界面工程策略,所得到的基于工業紋理直拉 (CZ) 硅的鈣鈦礦/硅串聯電池達到了 28.4% (1.0 cm2) 的認證效率,同時在運行 1,000 多個小時后保留了 89% 的初始 PCE。

Fu Zhang, et al, Buried-Interface Engineering of Conformal 2D/3D Perovskite Heterojunction for Efficient Perovskite/Silicon Tandem Solar Cells on Industrially Textured Silicon, Adv. Mater. 2023

DOI: 10.1002/adma.202303139

https://doi.org/10.1002/adma.202303139

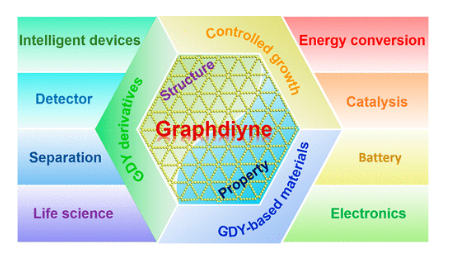

11. ACS Nano:二維碳石墨炔:基礎和應用研究進展

石墨炔(GDY)作為碳同素異形體的后起之秀,具有sp和sp2碳原子共雜化的二維全碳網絡,代表了碳材料發展的趨勢和研究方向。GDY的sp/sp2雜化結構賦予其在可控生長、組裝和性能調控方面眾多的優勢和進步,許多研究表明GDY已成為催化、能源、光電轉換、電子器件、探測器、生命科學等領域創新和發展的關鍵材料。在過去的十年里,GDY相關的基礎科學問題已被闡明,在可控生長、化學和物理性質及機理方面表現出與傳統碳材料的差異,并引起了廣泛的關注。來自許多科學家。GDY逐漸發展成為化學和材料科學的前沿領域之一,并進入快速發展期,在碳材料的基礎和應用研究方面產生了大量的基礎和應用研究成果。對于碳科學研究前沿科學概念和現象的探索,對于推動能源、催化、智能信息、光電子、生命科學等領域的進步具有巨大潛力。

近日,中科院化學所李玉良院士等人介紹了GDY的生長、自組裝方法、聚集結構、化學修飾和摻雜等,并全面介紹了GDY的理論計算和模擬以及基本性質。總結了二維碳石墨炔的基礎和應用研究進展

本文要點:

1)作者系統地討論了GDY的生長、自組裝方法、聚集結構、化學修飾和摻雜,并全面介紹了GDY的理論計算和模擬以及基本性質。

2)作者特別介紹了GDY及其形成的聚集體在催化、儲能、光電子、生物醫學、環境科學、生命科學、探測器、材料分離等方面的應用。

3)作者最后全面討論了GDY基礎研究和應用研究面臨的機遇和挑戰。

Xuchen Zheng, et al, Two-Dimensional Carbon Graphdiyne: Advances in Fundamental and Application Research, ACS Nano, 2023

DOI: 10.1021/acsnano.3c03849

https://doi.org/10.1021/acsnano.3c03849