自然界中的生物體擁有獨特的環境自適應能力。他們能夠通過多尺度的自動調節反饋機制在不同的時間和空間上實現化學能與機械能的相互轉變,從而精確控制適應周圍的局域環境。這種自適應能力不僅使得生物體能夠不斷地對其周遭環境變化(比如說溫度、光照、壓力等)及時做出響應,同時能夠多層次地協調生理反應,使得生命體從細胞,組織,器官甚至到系統都能夠有序協同運行。比如說人體可以通過皮膚這樣一種多功能多響應的材料實現對多變環境的快速適應:在熱天午后通過打開毛孔以及出汗來降熱,遇冷后起雞皮疙瘩,暴曬后皮膚變黑等等。也因此我們可以看出通過向自然學習,制備這樣一類具有自適應能力的智能材料勢必會在諸如節能建筑、航空安全以及藥物釋放等重要領域得到廣泛應用,而這也成為了一個不斷受到重視的研究課題。

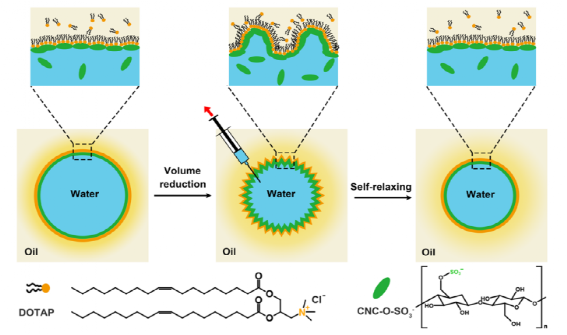

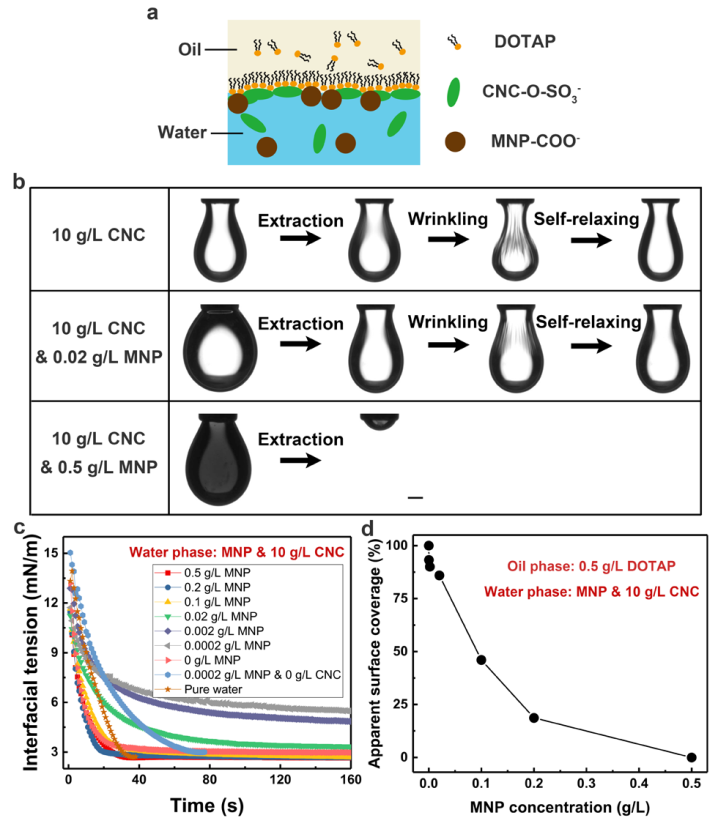

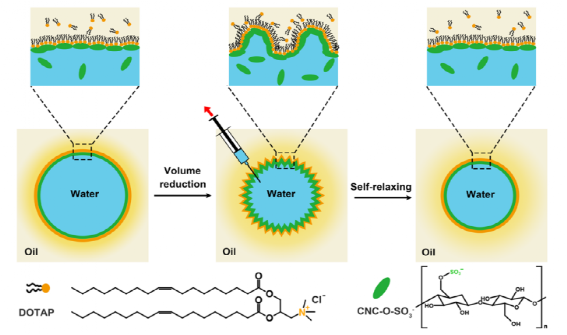

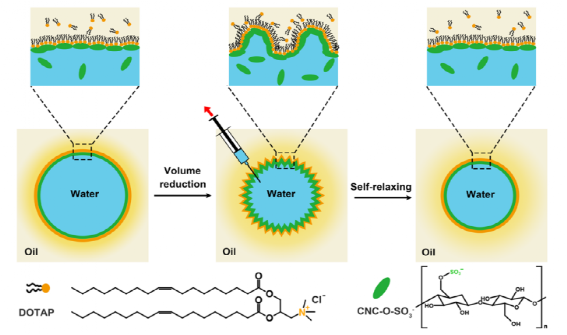

近日,湖南大學謝柑華團隊構建了一類新型的具有自適應能力的材料體系:他們利用具有疏水末端的陽離子脂質材料配體(DOTAP)與磺化纖維素納米晶體(CNC)在油水界面進行組裝,在液滴界面形成納米顆粒表面活性劑(NPS)單層,給液滴穿上了一層“外衣”。當液滴體積減小時,液滴表面積減小,該“外衣“結構發生壓縮和堵塞,產生褶皺;然后通過一個動態的自反饋調節過程,界面的褶皺結構自發松弛,最后界面恢復到原來光滑的狀態,形成一個自適應過程。相關工作以“Relaxing Wrinkles in Jammed Interfacial Assemblies”為題發表在《Angew》(《德國應用化學》)期刊上,其中湖南大學謝柑華教授為該論文的第一作者兼通訊作者,美國勞倫斯伯克利國家實驗室的朱時裴博士和Thomas P. Russell院士分別為共同一作和共同通訊作者。

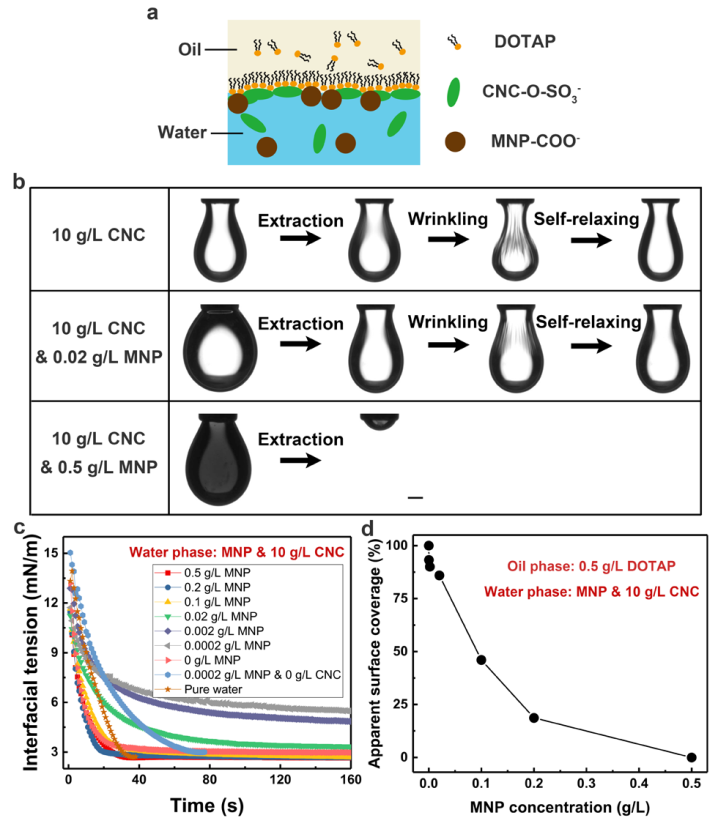

圖1.覆蓋納米顆粒表面活性劑液滴的自適應過程示意圖

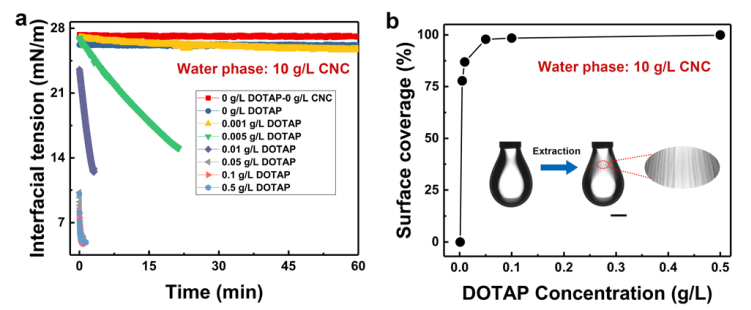

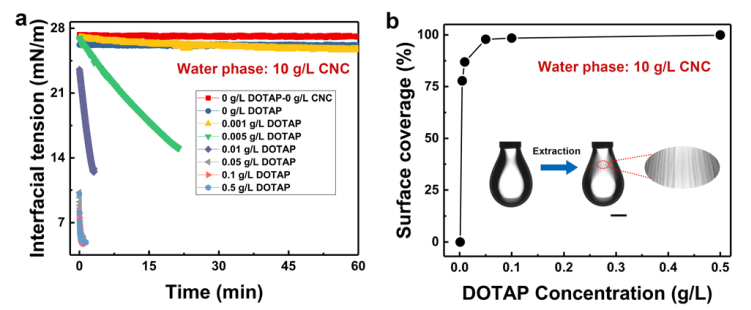

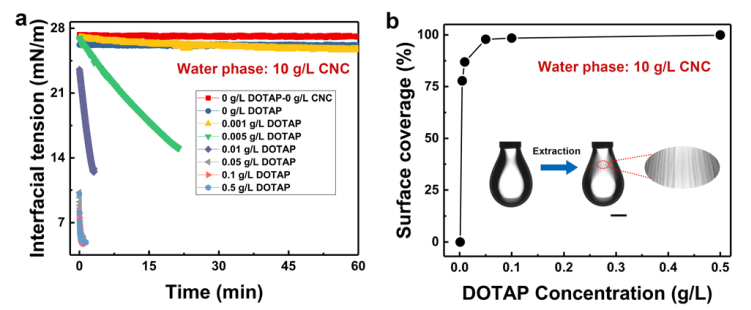

當水相中的CNC濃度一定,DOTAP濃度<0.005g/L時,觀察到油水界面張力微弱減小,當其濃度>0.005g/L時,界面張力則急劇減小。這些變化也反映在液滴界面的NPS表面覆蓋率(液滴褶皺時的體積比上原始的液滴體積)上:隨著DOTAP濃度的增加,NPS表面覆蓋率先增加,之后穩定在100%。

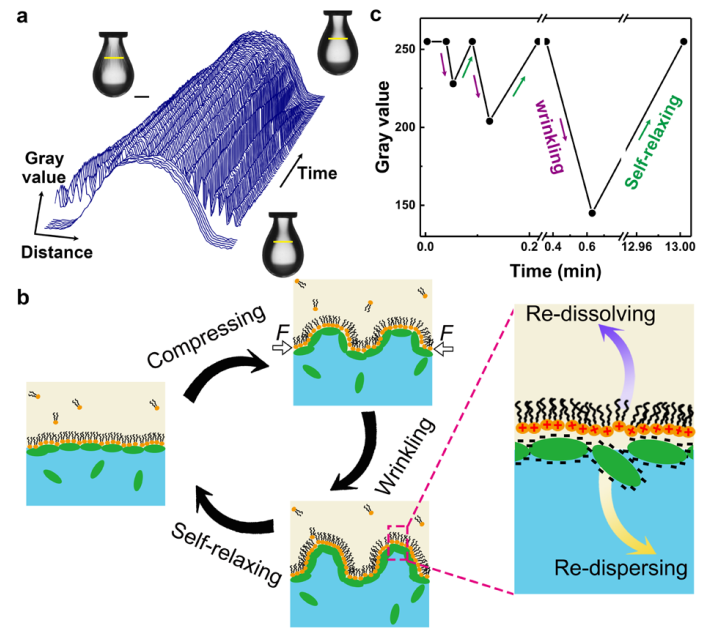

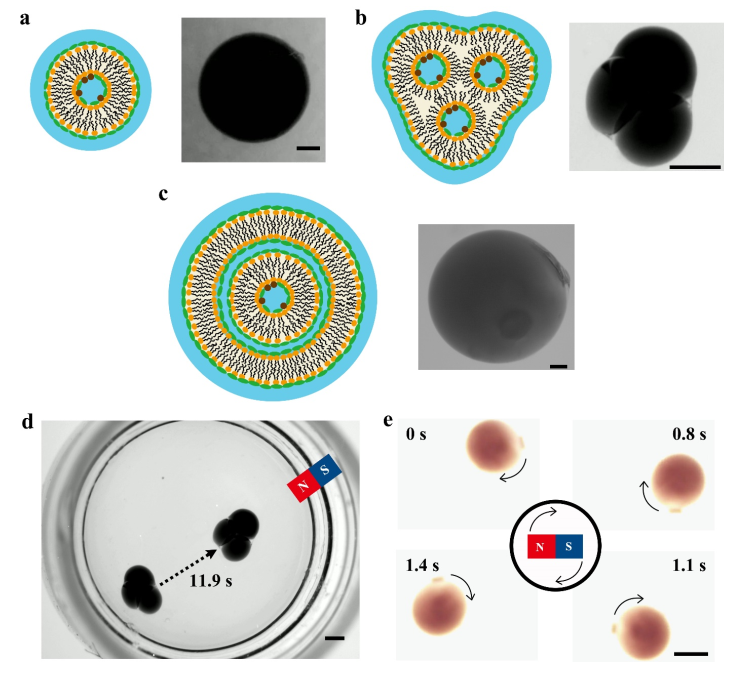

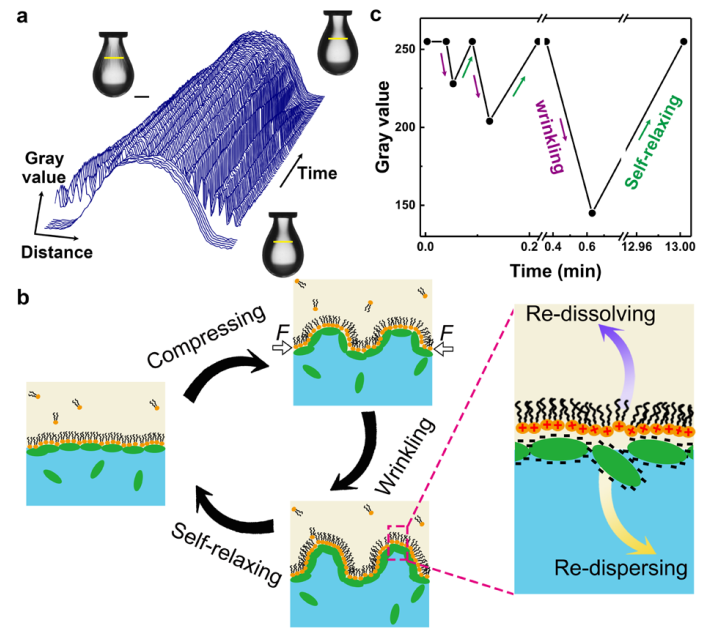

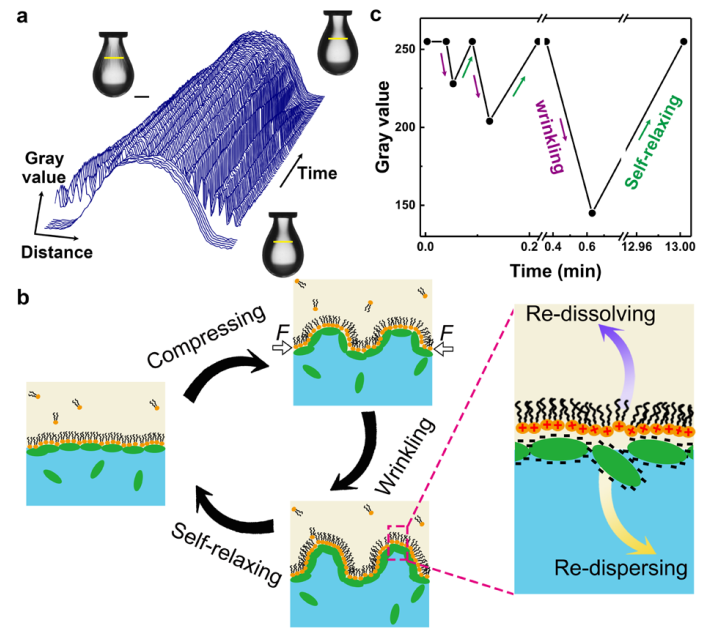

圖2. CNC-DOTAP納米顆粒表面活性劑穩定的油包水液滴的界面特點在形成周期性褶皺圖案后,NPS單層結構將通過自適應過程恢復到原來的狀態:處于高度擁擠的褶皺狀態下的DOTAP與納米顆粒之間的相互作用被破壞,特別是在高曲率處的NPS,配體和納米顆粒之間的靜電吸引作用力不足以克服同種粒子之間的靜電排斥作用,所以分別擴散遠離擁擠的界面,界面處顆粒密度減小,因此NPS“外衣“由褶皺狀態松弛變回光滑狀態。另外,作者們發現褶皺和松弛重復性實驗表明該NPS單層的機械性能基本不變,而恢復時間隨起皺時間的增加而增加。

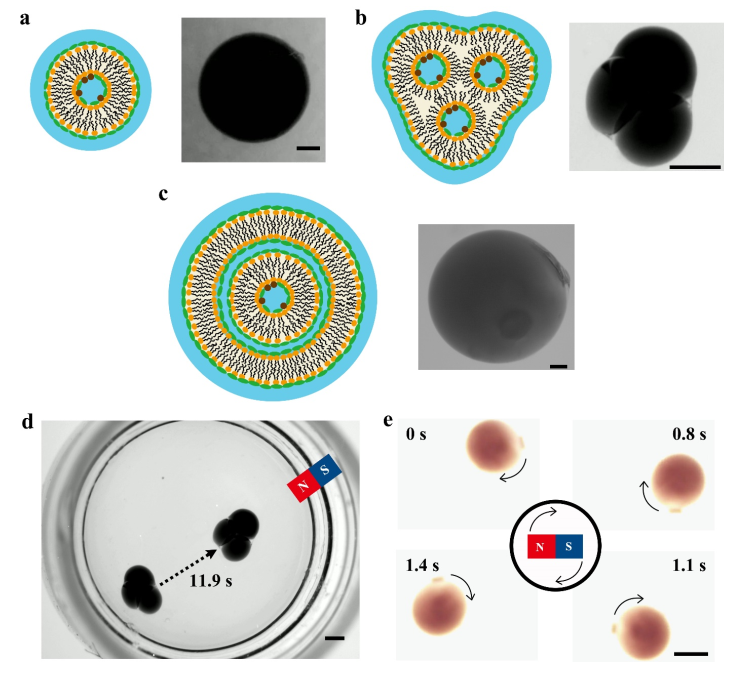

圖3.CNC-DOTAP納米顆粒表面活性劑在液滴上組裝的自適應能力

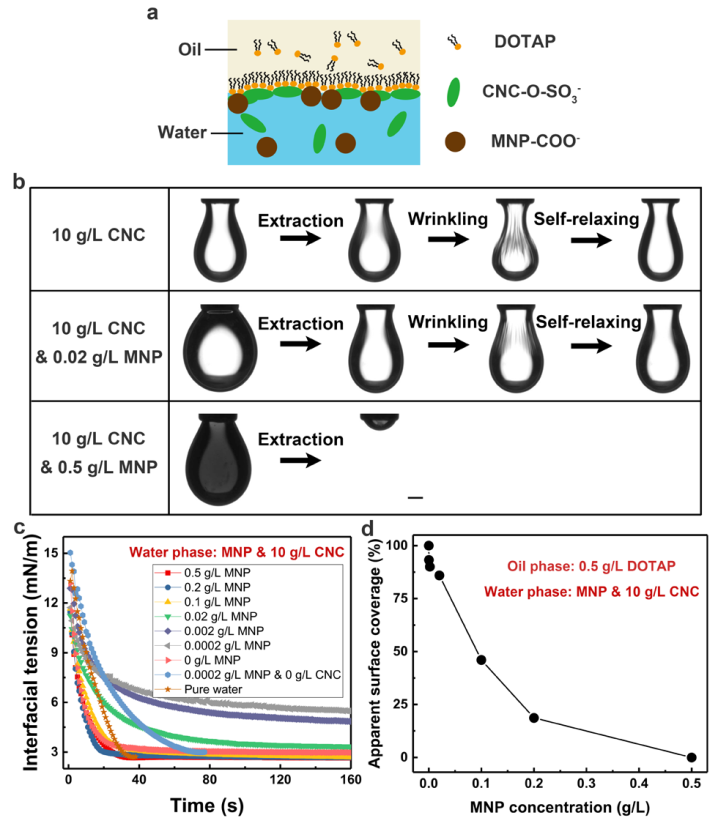

當羧基化的磁性納米顆粒和CNC混合后,磁性納米顆粒將與CNC在界面上相互競爭,共同和DOTAP發生相互作用形成混合的NPS結構。隨著磁性納米顆粒濃度的增大,界面NPS單層結構將由準固態轉變為準液態,液滴界面張力先增大后減小,測量的表面覆蓋率由100%減小到0。值得注意的是,由于界面一直處于阻塞狀態,實際的表面覆蓋率一直是100%。

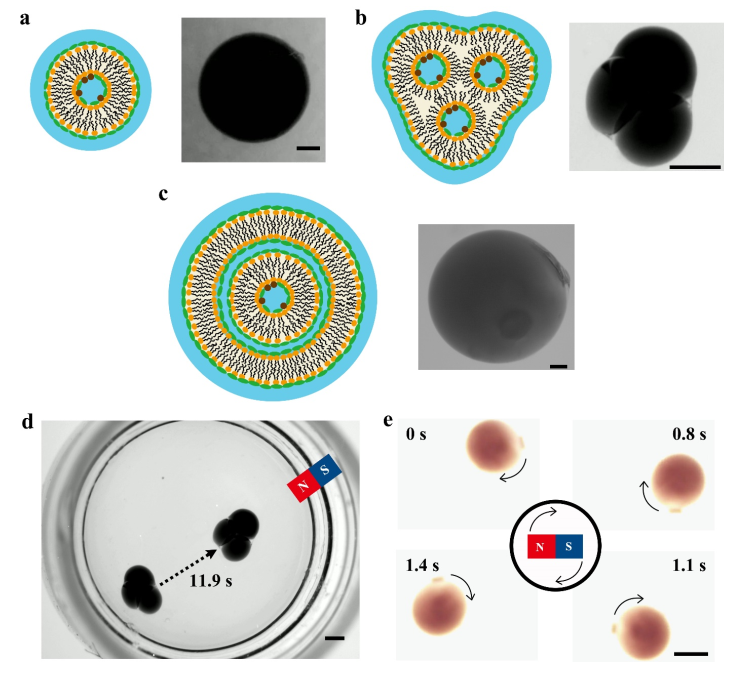

該基于脂質材料的NPS體系具有很好的穩定性和獨特的結構,這有助于制備新型的脂質雙分子層結構材料。基于該體系,作者們制備了超大的——也是目前為止最大的——基于脂質雙分子層結構的功能化囊泡,多囊泡和多層囊泡材料。另外,磁性納米顆粒的引入,使得該新型囊泡表現出了有趣的磁學性質。這也表明,該新型自適應材料體系在人工細胞以及全液態機器人等領域有著重要的意義和實用前景。

謝柑華,湖南大學化學化工學院教授,博士生導師,岳麓學者。課題組致力于功能性結構化液滴、雙水相體系及其他仿生功能表界面體系的研究,已在Nat. Chem.,Chem, PNAS, J. Am. Chem. Soc.,Angew. Chem. Int. Ed.等期刊以第一作者和通訊作者發表高水平論文16篇。課題組常年招收具有化學、物理、生物和材料背景的研究助理,碩士、博士及博士后,歡迎郵件聯系交流。聯系郵箱:ganhuaxie(AT)hnu(DOT)edu(DOT)cn課題組網站:http://grzy.hnu.edu.cn/site/index/xieganhua