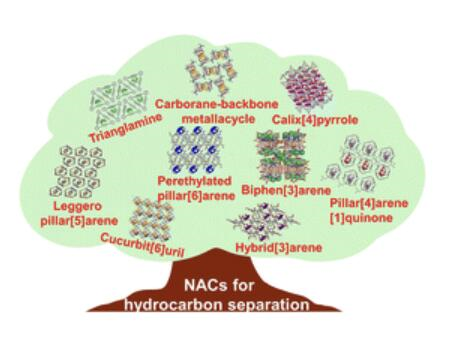

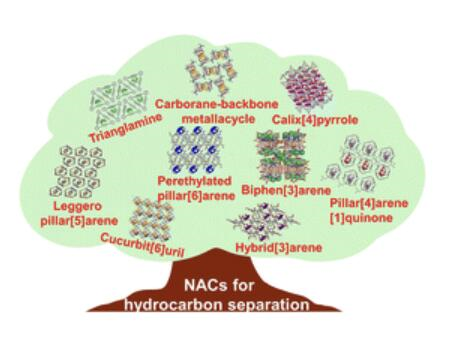

1. Chem. Soc. Rev.:無孔自適應晶體在碳氫化合物分離中的潛力

碳氫化合物分離是石油化工領域的一個重要過程,其為工業生產提供了多種原料,并且為國民經濟發展提供了有力支撐。近日,東北大學周炯綜述研究了無孔自適應晶體在碳氫化合物分離中的潛力。1) 傳統的分離工藝涉及巨大的能源消耗,而基于無孔自適應晶體(NAC)材料的吸附分離由于其低能耗、高化學和熱穩定性、優異的選擇性吸附和分離性能以及突出的可回收性等優點,被認為是傳統能源密集型分離技術的一種有效的綠色替代方案。2) 考慮到NAC材料在碳氫化合物分離中的特殊潛力,作者綜述了各種超分子主體基NAC的最新進展。此外,還詳細說明了當前的挑戰和未來的發展方向。

Miaomiao Yan, et al. Potential of nonporous adaptive crystals for hydrocarbon separation. Chem. Soc. Rev. 2023https://doi.org/10.1039/D2CS00856D

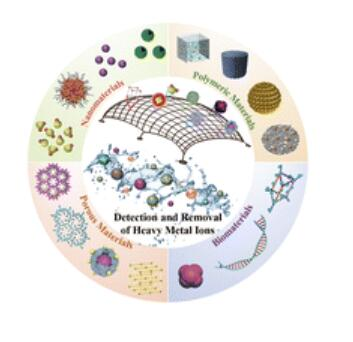

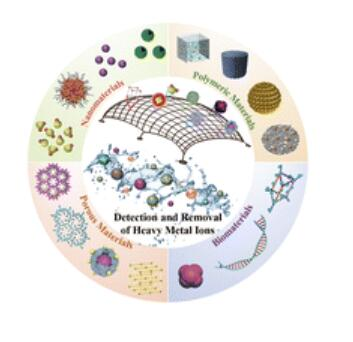

2. Chem. Soc. Rev.:使用功能材料檢測和去除重金屬離子的當前趨勢

重金屬污染造成的淡水資源短缺是一個嚴峻的全球性問題,從而對環境保護和人類健康產生了重大影響。因此,開發新的策略來設計和合成綠色、高效、經濟的重金屬離子檢測和去除材料至關重要。在檢測和去除重離子的各種方法中,包括納米材料、聚合物、多孔材料和生物材料在內的先進功能系統由于其實時檢測能力、優異的去除效率、抗干擾性、快速響應、高選擇性和低檢測限值,在過去幾年中引起了人們的極大關注。近日,華北電力大學Li Meng、東北林業大學Chen Zhijun、巴斯大學Tony D. James對使用功能材料檢測和去除重金屬離子的當前趨勢進行了綜述研究。1) 作者回顧了上述功能材料的一般設計原則,特別強調了檢測和去除重金屬離子的基本機制和具體示例。此外,還回顧了使用這些功能材料提高水凈化質量的方法,并強調了這一領域中的當前挑戰和機遇,包括這些功能材料的制造、后續處理和潛在的未來應用。2) 該綜述將為設計用于檢測和去除重金屬的功能材料提供了寶貴的指導建議,從而加快高性能材料的開發,并促進開發更有效的水污染修復方法。

Meng Li, et al. Current trends in the detection and removal of heavy metal ions using functional materials. Chem. Soc. Rev. 2023https://doi.org/10.1039/D2CS00683A

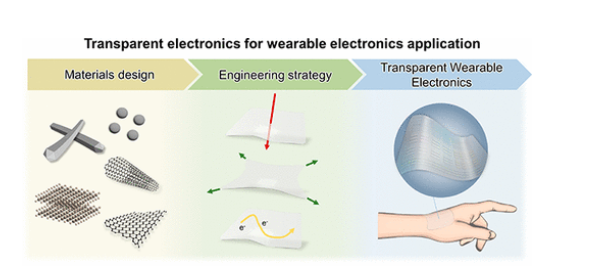

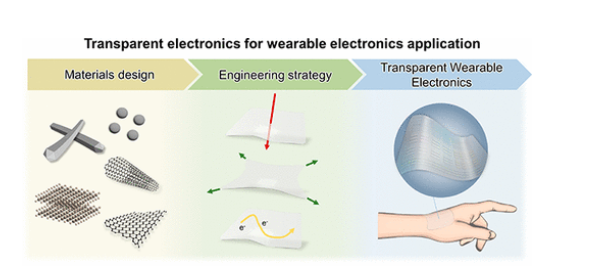

3. Chem. Rev.綜述:用于可穿戴電子應用的透明電子產品

可穿戴電子產品的最新進展提供了與人體的無縫集成,可提取各種生物物理和生化信息,用于實時健康監測、臨床診斷和增強現實。我們付出了巨大的努力,通過材料科學和結構修改賦予電子設備可拉伸性/靈活性和柔軟性,使這些設備能夠與曲線和柔軟的人體穩定、舒適地集成。然而,這些器件的光學特性仍處于早期考慮階段。通過結合透明度,可以保留來自生物系統接口的視覺信息,并利用圖像分析技術進行全面的臨床診斷。此外,透明度提供了光學上的不易察覺性,從而減輕了在裸露皮膚上佩戴該設備的不愿意感。近日,首爾大學Seung Hwan Ko綜述全面討論了透明可穿戴電子產品的最新進展,包括材料、加工、設備和應用。1)研究人員討論了透明可穿戴電子產品的材料的特性、合成和性能增強的工程策略。2)研究人員還研究了與柔軟人體穩定集成的橋接技術。討論了可穿戴電子系統的構建模塊,包括傳感器、能源設備、執行器和顯示器,及其機制和性能。3)最后,研究人員總結了潛在的應用,并總結了仍面臨的挑戰和應用前景。

Daeyeon Won, et al, Transparent Electronics for Wearable Electronics Application, Chem. Rev., 2023DOI: 10.1021/acs.chemrev.3c00139https://doi.org/10.1021/acs.chemrev.3c00139

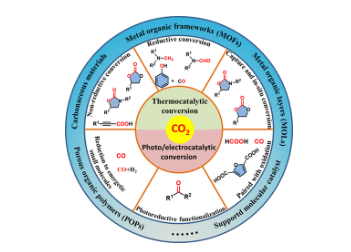

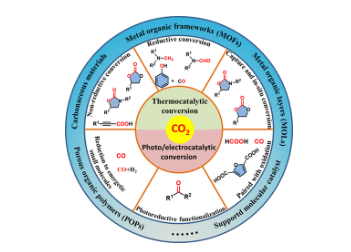

4. Acc. Chem. Res.:將催化單元納入納米材料:二氧化碳增值多用途催化劑的合理設計

將二氧化碳轉化為有價值的化學品可有效減少二氧化碳排放。之前研究人員提出了增值策略并開發了高效催化劑來解決與二氧化碳轉化相關的熱力學穩定性和動力學惰性問題。早些時候,開發了分子捕獲試劑和催化劑來整合二氧化碳捕獲和轉化,即原位轉化。基于對分子水平上CO2捕獲、活化和轉化的機理理解,南開大學何良年,Hong-Ru Li著手開發多相催化劑,通過將活性分子催化劑固定在納米材料上,將催化單元納入納米材料中,并設計具有固有催化位點的納米材料。1)在熱催化CO2轉化中,開發了基于碳質和金屬有機骨架(MOF)的催化劑,用于非還原性和還原性CO2轉化。制備了新型Cu基、Zn基MOF和碳負載Cu催化劑,并成功應用于與CO2的環加成、羧化和羧基環化反應,生成環狀碳酸酯、羧酸和惡唑烷酮作為各自的目標產物。CO2的還原轉化,特別是CO2的還原官能化,是生產有價值化學品的一種有前途的轉化策略,可以減輕對石油化學的依賴。2)研究人員探索了使用有機催化劑的二氧化碳的分級還原功能化,并提出了調節二氧化碳還原水平的策略,引發了多相催化劑的研究。在納米材料中引入多個活性位點為開發新型二氧化碳轉化策略提供了可能性。采用氮摻雜碳負載鋅配合物和MOF材料作為CO2吸附劑和催化劑,實現了CO2捕獲和原位轉化。這些基于納米材料的催化劑具有高穩定性和優異的效率,并且由于其獨特的孔結構在某些情況下可用作擇形催化劑。3)基于納米材料的催化劑也是光催化二氧化碳還原(PCO2RR)和電催化二氧化碳還原(ECO2RR)的有吸引力的候選者,因此通過將活性金屬配合物納入不同的基質(例如多孔有機聚合物(POP))中開發了一系列混合光/電催化劑、金屬有機層(MOL)、膠束和導電聚合物。通過將Re-聯吡啶和Fe-卟啉配合物引入POPs并調節聚合物鏈的結構,提高了PCO2RR催化劑的穩定性和效率。4)通過設計含Re-聯吡啶的兩親性聚合物在水溶液中形成膠束并充當納米反應器,實現了水溶液中的PCO2RR。研究人員制備了具有兩個不同金屬中心(即Ni-聯吡啶位點和Ni-O節點)的MOL,以通過這些金屬中心的協同效應提高PCO2RR的效率。制備了磺基苯氧基修飾的鈷酞菁(CoPc)交聯聚吡咯并用作陰極,利用聚吡咯的CO2吸附能力實現了稀釋CO2的電催化轉化。此外,制備了固定化4-(叔丁基)-苯氧基鈷酞菁和Bi-MOF作為陰極,促進CO2和5-羥甲基糠醛(HMF)的配對電解,并有效地獲得CO2還原產物和2,5-呋喃二甲酸(FDCA)。

Li-Qi Qiu, et al, Incorporating Catalytic Units into Nanomaterials: Rational Design of Multipurpose Catalysts for CO2 Valorization, Acc. Chem. Res., 2023DOI: 10.1021/acs.accounts.3c00316https://doi.org/10.1021/acs.accounts.3c00316

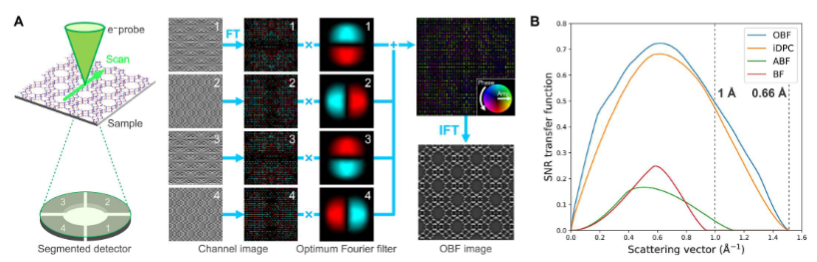

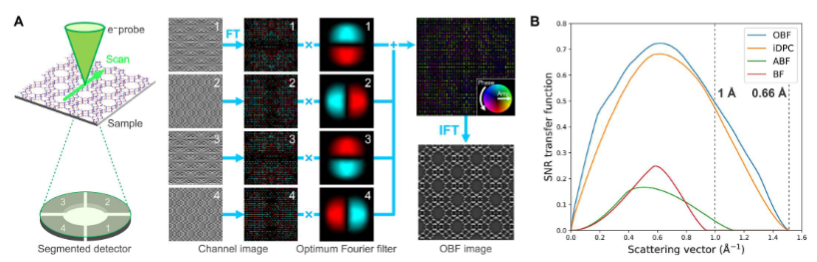

5. Science Advances:利用最佳亮場掃描透射電子顯微鏡直接成像沸石中的局部原子結構

沸石因其獨特的多孔原子結構而在工業中用作催化劑、離子交換劑和分子篩。然而,由于電子輻照電阻低,通過電子顯微鏡直接觀察沸石的局部原子結構是十分困難的。這也就意味著,沸石的基本結構-性質關系仍不清楚。東京大學Naoya Shibata和Takehito Seki對兩種類型的沸石進行了低劑量原子分辨率最佳亮場掃描透射電子顯微鏡(OBF STEM)觀測,有效地可視化了它們框架中的所有原子位點。1)最佳亮場掃描透射電子顯微鏡(OBF STEM)是新近開發的一種低電子劑量成像技術,它能夠以高信噪比和比傳統方法高大約兩個數量級的劑量效率重建圖像。2)此外,研究還觀察了八元環中Na-Lide A型沸石(LTA)中八元環低占有率的Na+離子和八元環雙晶界的復雜局部原子結構。這項研究的結果有助于表征許多電子束敏感材料中的局部原子結構。

Kousuke Ooe, et al. Direct imaging of local atomic structures in zeolite using optimum bright-field scanning transmission electron microscopy. Science Advances. 2023DOI:10.1126/sciadv.adf6865https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.adf6865

6. PNAS:高性能長壽命鋰硫電池中具有中等多硫化物鋰溶解度的電解質

具有高能量密度和低成本的鋰硫(Li-S)電池有望用于下一代儲能。然而,它們的循環穩定性受到多硫化鋰(LiPS)中間體高溶解度的限制,導致容量快速衰減和嚴重的自放電。探索具有低LiPS溶解度的電解質是解決這些挑戰的有效途徑。近日,斯坦福大學崔屹、鮑哲南報道了具有中等LiPS溶解度的電解質,其可以有效地限制穿梭效應并實現良好的Li-S反應動力學。1) 作者探索了37至1100 mM的溶解度范圍,發現50至200 mM的中等溶解度表現最佳。通過使用一系列具有不同氟化程度的電解質溶劑,作者為Li-S電池配制了具有中等LiPS溶解度的單溶劑、單鹽、標準鹽濃度電解質(稱為S6MILE)。在設計的電解質中,使用氟化-1,2-二乙氧基乙烷S6MILE(F4DEE-S6MILE)的Li-S電池在室溫下0.05 C時具有1160 mAh g?1的最高容量。2) 在60°C下,氟化-1,4-二甲氧基丁烷S6MILE(F4DMB-S6ILE)在0.05 C下的最高容量為1526 mAh g?1,在貧電解質條件下,在0.2 C下150次循環的平均CE為99.89%。與其他醚基電解質相比,循環壽命提高了五倍。

Gao Xin, et al. Electrolytes with moderate lithium polysulfide solubility for high-performance long-calendar-life lithium–sulfur batteries. PNAS 2023DOI: 10.1073/pnas.2301260120https://doi.org/10.1073/pnas.2301260120

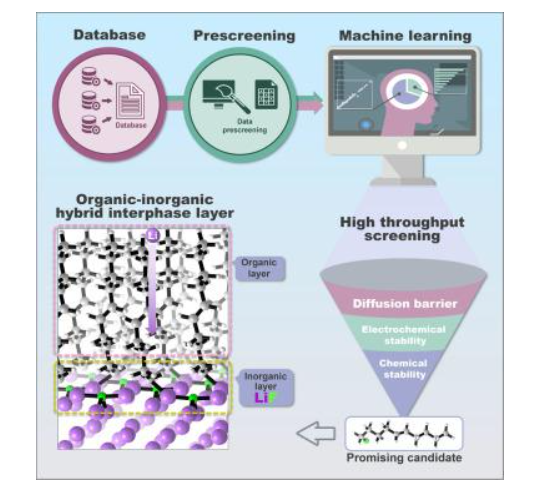

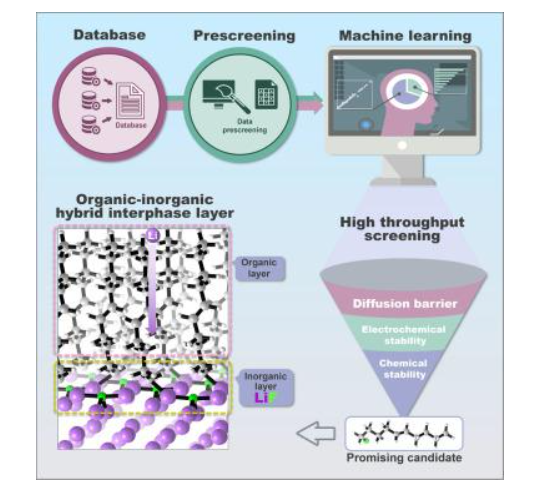

7. Matter:用于穩定鋰金屬負極的人工混合中間相層的數據驅動發現和智能設計

鋰金屬是一種很有前景的高能量密度電池負極材料,但其應用受到枝晶生長引起的安全問題的阻礙。在這項工作中,中國科學院深圳先進技術研究院Dongfeng Xue,Chao Peng提出了一種高通量工作流程,將量子力學模擬與機器學習相結合,以準確預測自組裝單分子層(SAM),該自組裝單分子層可以在鋰金屬陽極上組裝人工無機-有機混合界面層,以增強循環穩定性并減輕枝晶生長。1)該工作流程包括自動數據收集、第一原理模擬以及使用機器學習篩選候選分子。研究人員從PubChem數據庫中篩選出了128個分子,并確定了8個具有低Li擴散勢壘和高機械穩定性的最佳候選分子。2)使用簡單的量子力學(QM)偶極子和靜電勢描述符,在鋰擴散勢壘與SAM中頭、中、尾基團的結構特征之間建立了結構-性質關系。這些結果為設計用于鋰金屬電池實際應用的高度穩定的鋰金屬負極開辟了新途徑。

Zhang et al., Data-driven discovery and intelligent design of artificial hybrid interphase layer for stabilizing lithium-metal anode, Matter (2023),DOI:10.1016/j.matt.2023.06.010https://doi.org/10.1016/j.matt.2023.06.010

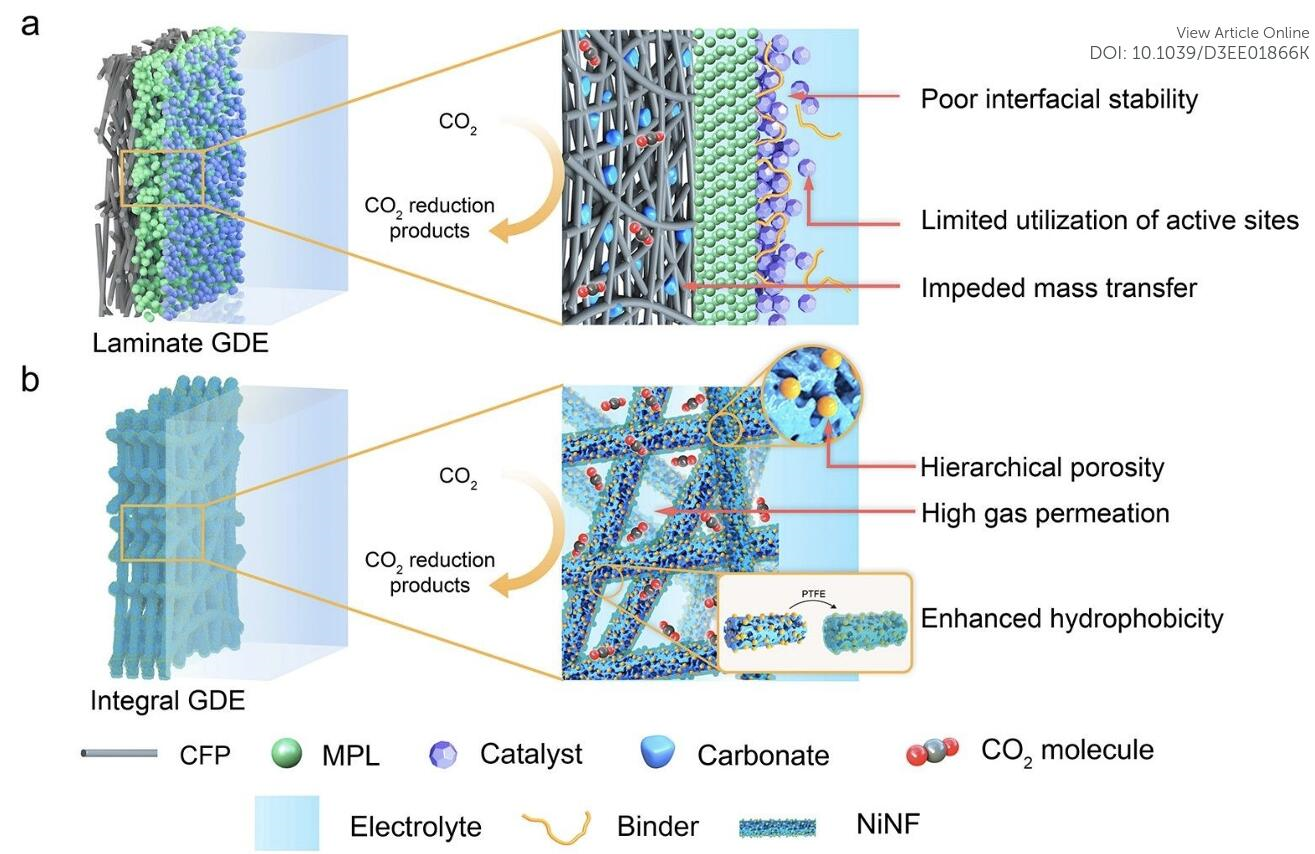

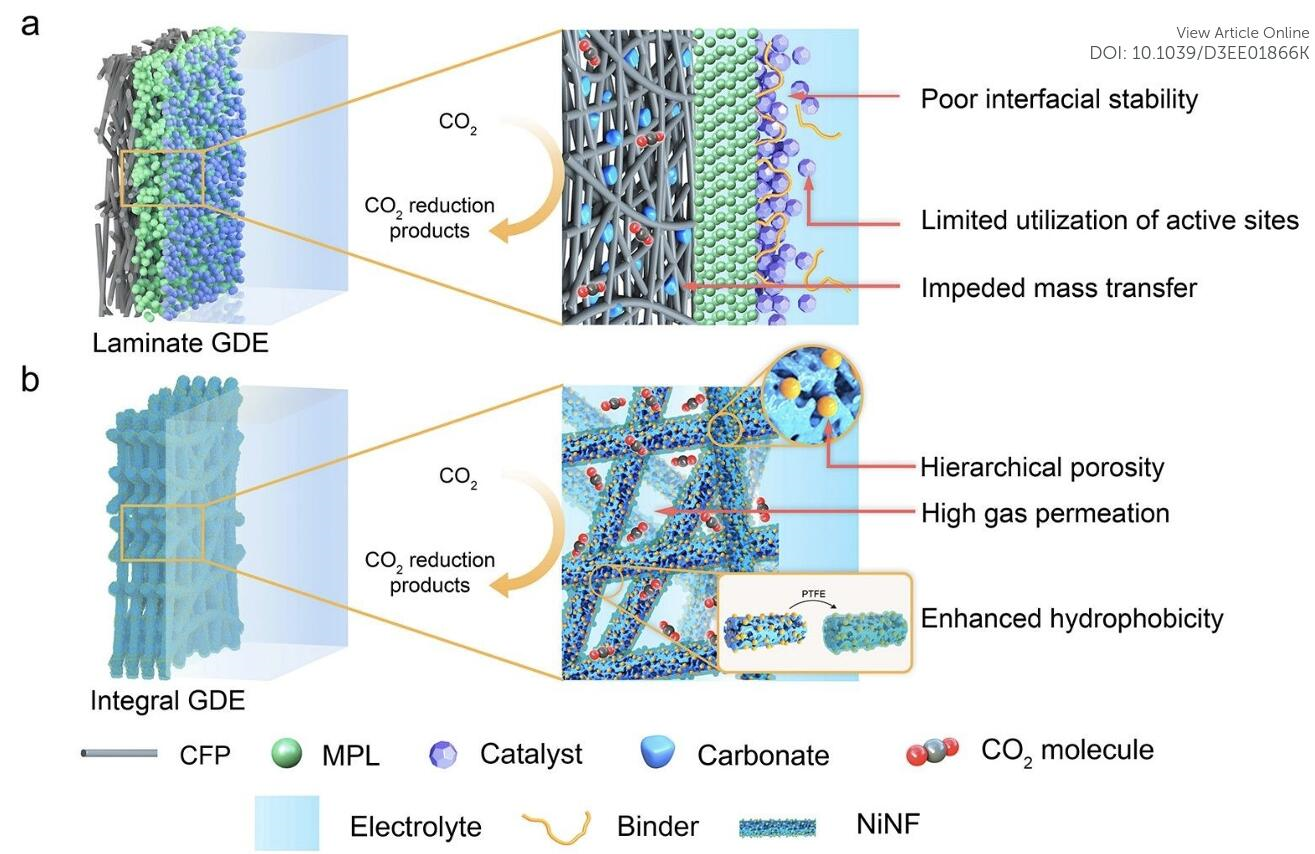

8. EES:分級多孔疏水電紡納米纖維作為膜電極組件中全pH CO2電還原的氣體擴散電極

常規氣體擴散電極(GDE)在提高電催化CO2還原的產率方面取得了巨大成功,但仍存在分層、溢流、鹽沉淀以及活性位點利用有限的問題。近日,蘇州大學彭揚、呂奉磊通過靜電紡絲制備了具有分級孔隙率的整體GDE(NiNF),其包括嵌入過配位Ni-N-C活性位點的CNT增強碳納米纖維。1) 作者將納米纖維用聚四氟乙烯(PTFE)進行熱處理,以附加表面疏水層,使含有GDE的膜電極組件(MEA)能夠在寬pH下工作。憑借整體結構、分級孔隙率和高活性催化位點的優勢,優化的NiNF GDE實現了接近1的CO法拉第效率,在堿性和酸性液流電池中分別具有282±9和362±10 mA cm-2的峰值電流密度。2) 此外,疏水化GDE在中性MEA中具有超過273小時的連續穩定性,并且總能效為38%,在酸性MEA中,CO2轉化率為78%。該工作為工業規模的CO2電還原鋪平了道路。

Min Wang, et al. Hydrophobized Electrospun Nanofibers of Hierarchical Porosity as the Integral Gas Diffusion Electrode for Full-pH CO2 Electroreduction in Membrane Electrode Assemblies. EES 2023https://doi.org/10.1039/D3EE01866K

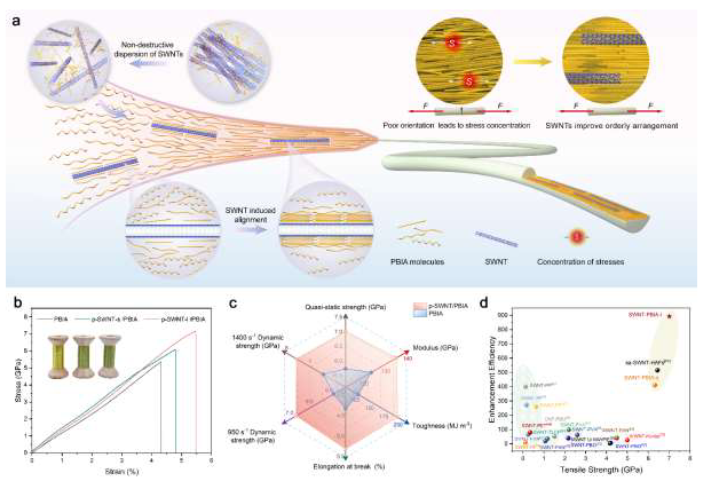

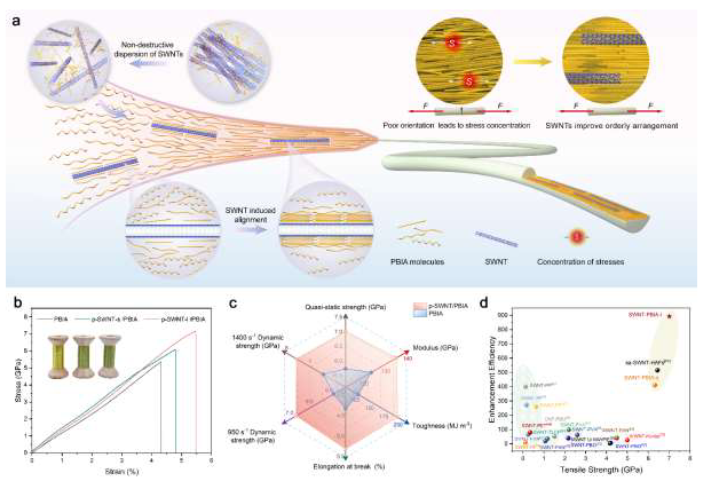

9. AM:碳納米管定向7-GPa雜環芳綸纖維及其在人造肌肉中的應用

具有優異機械性能的聚對苯并咪唑-對苯二甲酰胺(PBIA)纖維廣泛應用于需要抗沖擊材料的領域,如彈道防護和航空航天。而雜環在這些聚合物鏈中的引入增加了它們的柔韌性,并使其更容易在紡絲過程中優化纖維結構。然而,聚合物鏈的取向不充分是PBIA纖維的測量力學性能與理論力學性能之間存在較大差異的主要原因之一。北京大學張錦院士和Zhenfei Gao選擇碳納米管(CNTs)作為定向種子來介導制造高性能雜環芳綸纖維(p-CNT/PBIA)。1)CNT的結構特征允許其在紡絲過程中定向,這可以誘導聚合物的有序排列,并改善纖維微觀結構的定向,包括在結晶和非晶區域。同時,PBIA也可作為一種有效的分散劑,確保長CNT(~10μm)的完整一維拓撲結構。2)p-CNT/PBIA纖維(10μm-SWNT 0.025wt%)的拉伸強度和伸長率分別提高了22%和23%,最大拉伸強度為7.01±0.31GPa,增強效率為893.6。使用CNT/PBIA纖維制造的人造肌肉對2公斤的啞鈴上表現出34.8%的收縮和25%的舉起作用,為高性能有機纖維作為高負載智能致動器提供了一種有前景的范例。

Dan Yan, et al. Carbon Nanotube-Directed 7-GPa Heterocyclic Aramid Fiber And Its Application in Artificial Muscles. Advanced Materials. 2023DOI:10.1002/adma.202306129https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/adma.202306129

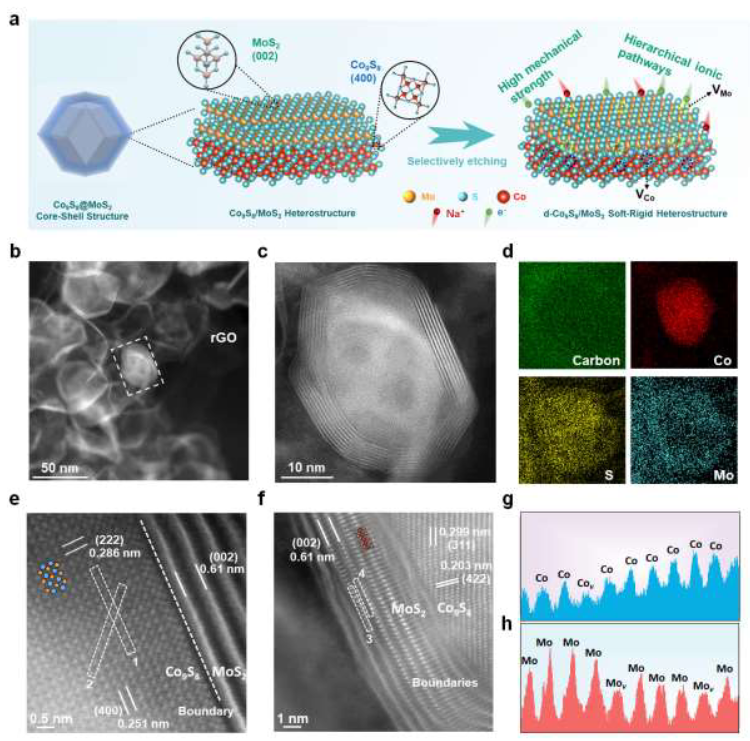

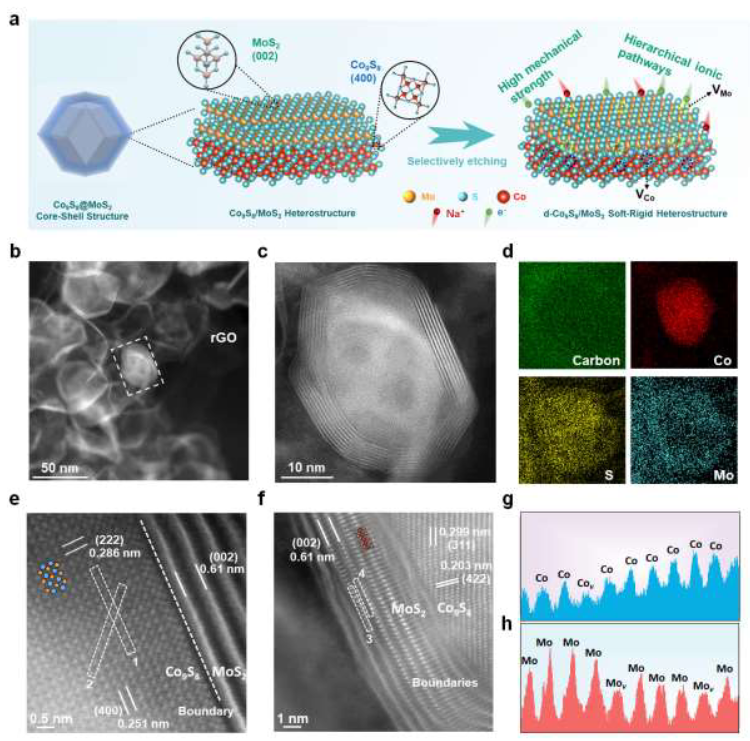

10. AM:具有功能陽離子空位的軟-剛性異質結構用于快速充電和高容量鈉存儲

優化電極材料中的電荷轉移和減輕體積膨脹對于最大限度地提高儲能系統的電化學性能至關重要。溫州大學肖遙、北京化工大學徐賽龍和阿德萊德大學Shilin Zhang構造了原子薄的軟-剛性Co9S8@MoS2,其是原子界面上具有雙陽離子空位的核殼異質結構,可作為高性能鈉離子電池負極材料。1)異質結構和軟MoS2殼層中含有VCo和VMo的雙陽離子空位,可為快速電荷轉移提供離子途徑,而剛性Co9S8核作為主要活性成分,可在充電/放電過程中抵抗結構變形。2)電化學測試和理論計算證明了良好的Na+轉移動力學和贗電容行為。因此,軟-剛性異質結構提供了非凡的鈉存儲性能(在5.0 A g?1下500次循環后為389.7 mA h g?1),優于單相異質結構;和組裝的Na3V2(PO4)3||d-Co9S8@MoS2/S-Gr全電池在0.5℃時實現了235.5 Wh kg?1的能量密度。該發現開辟了一種新的軟硬異質結構策略,拓寬了儲能和轉換材料設計的視野。

Yu Su, et al. Soft-Rigid Heterostructures with Functional Cation Vacancies for Fast-Charging And High-Capacity Sodium Storage. Advanced Materials. 2023DOI:10.1002/adma.202305149https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/adma.202305149

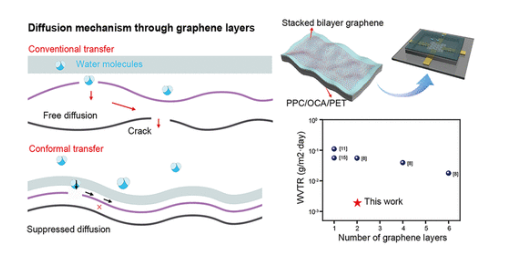

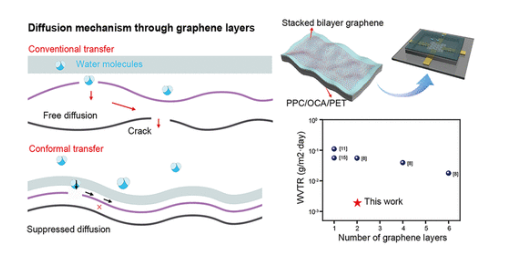

11. Nano Letters:通過共形和清潔轉移實現雙層石墨烯的高防潮性能

理論上可以阻擋幾乎所有分子的石墨烯薄膜已成為有機光子器件和氣體存儲應用中防潮薄膜的有前途的候選材料。然而,目前石墨烯薄膜的阻隔性能還沒有達到理想值。在這里,北京大學劉忠范院士,Qin Xie,Li Lin,蘇州大學Wan-jian Yin揭示了大面積堆疊的多層石墨烯的層間距離是抑制水滲透的關鍵因素。1)研究表明,通過最小化兩個單層之間的間隙,雙層石墨烯的水蒸氣透過率在A4大小的區域上可以低至5×10?3 g/(m2d)。2)高阻隔性能是通過在逐層轉移過程中石墨烯層之間不存在界面污染和保形接觸來實現的。3)研究工作揭示了石墨烯層的水分滲透機制,通過這種方法,可以為新的物理和應用定制手動堆疊的二維材料的層間耦合。

Qi Lu, et al, High Moisture-Barrier Performance of Double-Layer Graphene Enabled by Conformal and Clean Transfer, Nano Lett., 2023DOI: 10.1021/acs.nanolett.3c02453https://doi.org/10.1021/acs.nanolett.3c02453

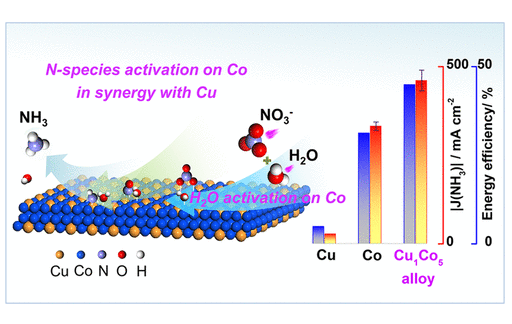

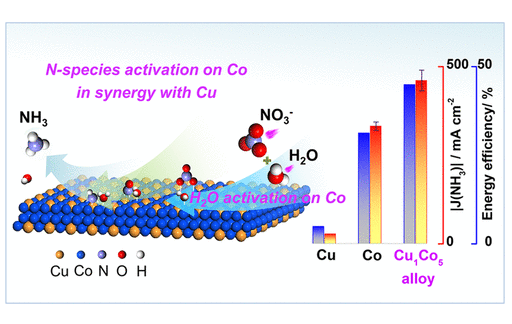

12. ACS Catal.:通過分解水促進電化學還原硝酸鹽

電催化還原硝酸鹽反應為制備氨提供新方法和途徑,但是電催化還原硝酸鹽反應面臨緩慢的反應動力學,因為該反應包括多個電子和多個質子。有鑒于此,中國科學院李燦院士、丁春梅等發展Cu1Co5合金催化劑用于電催化還原硝酸鹽制備NH3,在0.075 V vs RHE過電勢進行電催化反應,NH3實現了高電流密度(453 mA cm-2)和高法拉第效率(96.2 %),該性能達到目前相關報道最好的結果。1)研究發現Cu和Co之間的相互作用導致合金的電子結構產生重構,NO3-吸附變為自發吸附過程,并且改善*NO→*N和*NH→*NH2步驟。2)發現水解離反應與N物種的轉化步驟是電催化反應的決速步驟,該反應在Co位點上容易進行,并且改善NO3-還原反應。這項研究有助于設計通過增強H2O分子解離實現高活性堿性NO3-還原電催化劑。

Yiyang Zhou, et al, Boosting Electrocatalytic Nitrate Reduction to Ammonia via Promoting Water Dissociation, ACS Catal. 2023, 13, 10846?10854DOI: 10.1021/acscatal.3c02951https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acscatal.3c02951