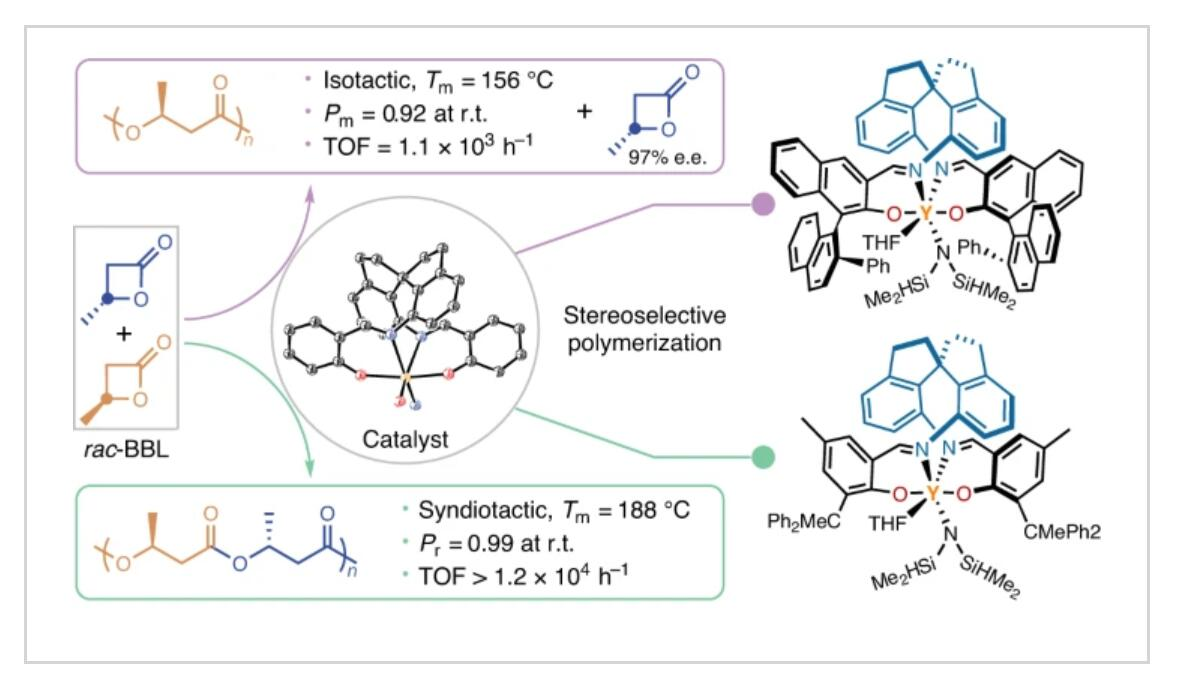

1. Nature Catalysis:Spiro-salen催化劑使立體規整聚羥基烷酸酯的化學合成成為可能

盡管細菌立體規整聚羥基烷酸酯作為可持續材料引起了廣泛關注,但通過四元內酯的立體選擇性開環聚合來化學合成立體規整聚羥烷酸酯仍然是一個長期挑戰。近日,四川大學Zhu Jianbo報道了一類易于調諧的spiro-salen-釔配合物的設計和合成,用于rac-β-丁內酯的立體選擇性開環聚合。

本文要點:

1) 該spiro-salen系統上的配體修飾允許從并二選擇性到等選擇性的轉換,從而生產間同立構聚(3-羥基丁酸酯)(單體單元之間的外消旋鍵的概率高達0.99)和全同立構聚合(3-羥基丁酯酯)(單個單元之間的內消旋鍵的可能性高達0.95)。

2) 通過將rac-β-戊內酯摻入聚(3-羥基丁酸酯)中,作者得到了具有高分子量和與商業聚烯烴材料相當性能的立體規則聚(3-羥丁酸酯-co-3-羥基戊酸酯)。這種spiro-salen配體體系提供了一個概念框架,其可以指導未來的立體選擇性催化劑設計工作。

Hao-Yi Huang, et al. Spiro-salen catalysts enable the chemical synthesis of stereoregular polyhydroxyalkanoates. Nature Catalysis 2023

DOI: 10.1038/s41929-023-01001-7

https://doi.org/10.1038/s41929-023-01001-7

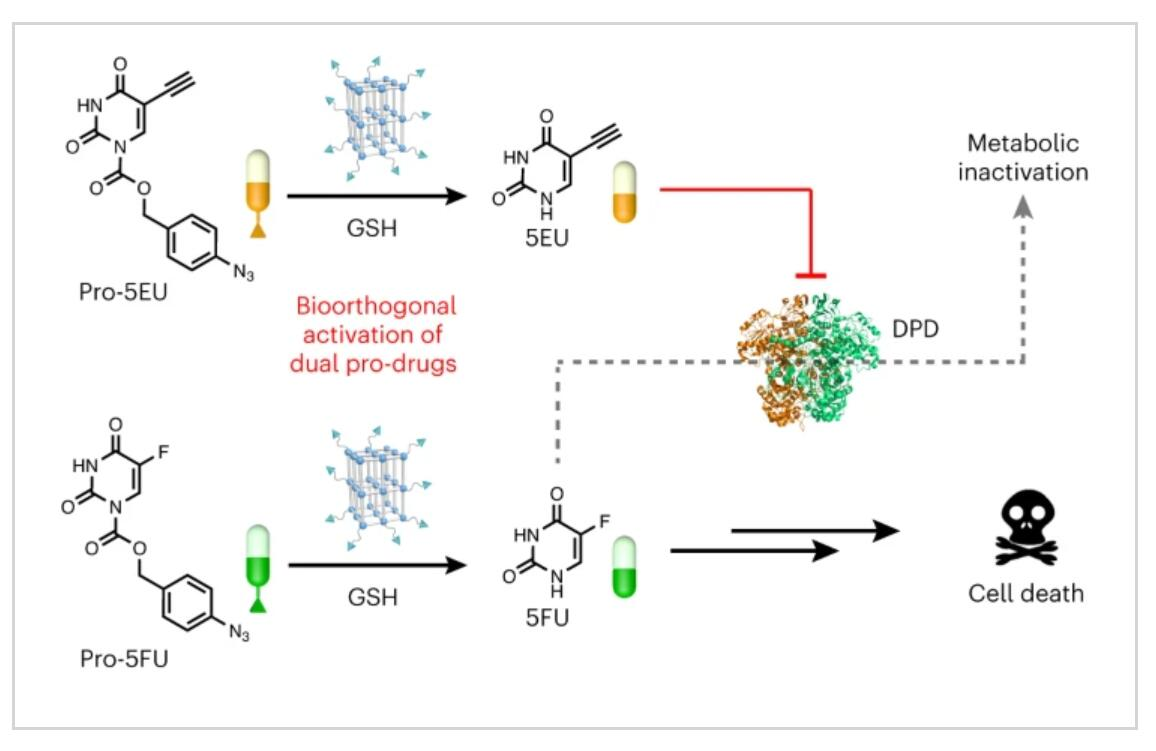

2. Nature Catalysis:基于氫鍵有機骨架的生物正交催化防止藥物代謝失活

生物正交化學通過原位產生治療劑為疾病治療提供了一條新途徑。然而,對于未來的實際應用,必須考慮兩個關鍵問題。一種是防止原位合成的藥物分子代謝失活。另一個是提高生物正交催化劑的生物相容性和腫瘤細胞選擇性。為了解決上述問題,中國科學院Qu Xiaogang設計了一種基于生物相容性氫鍵有機框架的雙前藥激活平臺(即Apt@E-F@PHOF-1)。

本文要點:

1) 基于氫鍵有機骨架的生物正交預催化劑的鐵卟啉配體被腫瘤中豐富的谷胱甘肽還原為鐵卟啉,然后催化裂解反應合成5-氟尿嘧啶(5FU)和5-乙炔基尿嘧啶。5FU分解代謝酶抑制劑5-乙炔基尿嘧啶可防止5FU代謝失活。

2) 作為基于氫鍵有機框架的生物正交前藥激活的一個例子,該工作為使用生物正交化學預防藥物失活提供了見解,從而增強了腫瘤抑制作用,減少了體外和原位轉移小鼠模型實驗所證明的治療副作用。

Congcong Huang, et al. Hydrogen-bonded organic framework-based bioorthogonal catalysis prevents drug metabolic inactivation. Nature Catalysis 2023

DOI: 10.1038/s41929-023-00999-0

https://doi.org/10.1038/s41929-023-00999-0

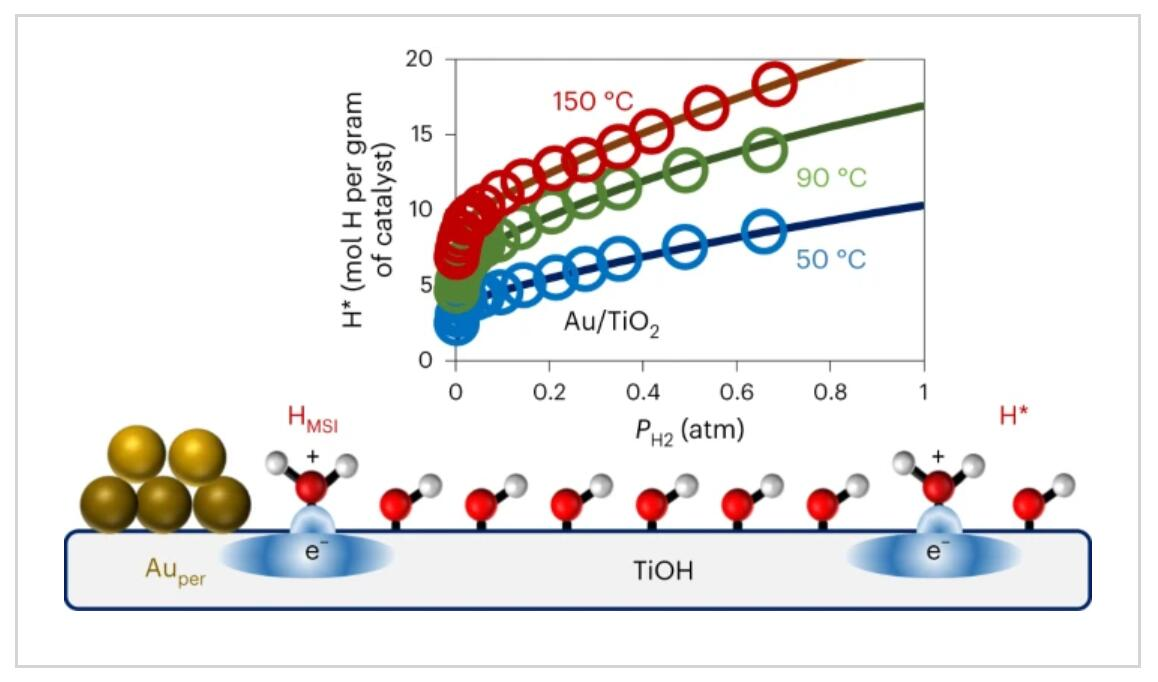

3. Nature Catalysis:表面羥基在Au/TiO2催化劑上H2熵驅動吸附和溢出中的作用

氫溢出涉及氫原子從金屬納米顆粒遷移到載體的過程。雖然有充分的文獻記載,但對H溢出的理解較少,而且在很大程度上沒有量化。在這里,賓夕法尼亞州立大學Bert D. Chandler測量了Au/TiO2催化劑上微弱的、可逆的H2吸附,并提取了溢出的氫氣表面濃度。

本文要點:

1) 溢出物質(H*)可以描述為分布在二氧化鈦表面羥基上的耦合質子/電子對。與傳統氣體吸附系統形成鮮明對比的是,H*吸附隨著溫度的升高而增加。

2) 這種獨特的吸附行為有兩個原因。首先,高質子遷移率和構型表面熵產生了熵有利的吸附。其次,由于羥基酸堿平衡常數的增加,溢出位點的數量隨著溫度的升高而增加。H*吸附的增加與二氧化鈦表面兩性離子濃度的相關變化相關。

Akbar Mahdavi-Shakib, et al. The role of surface hydroxyls in the entropy-driven adsorption and spillover of H2 on Au/TiO2 catalysts. Nature Catalysis 2023

DOI: 10.1038/s41929-023-00996-3

https://doi.org/10.1038/s41929-023-00996-3

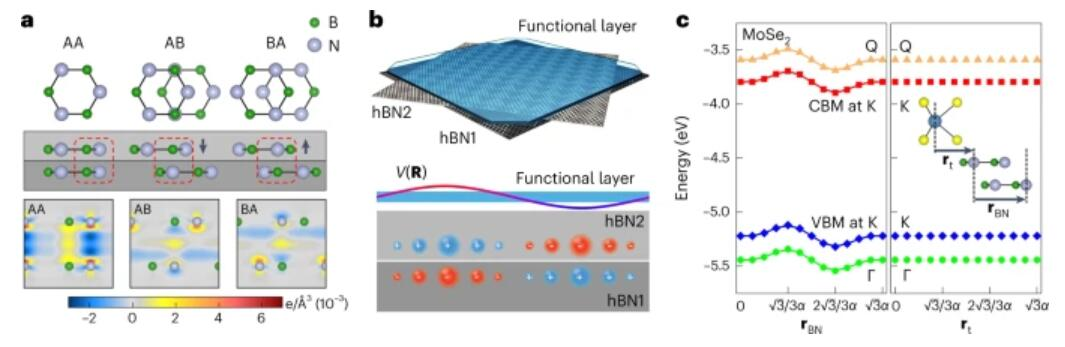

4. Nature Materials:扭曲六方氮化硼層的靜電莫爾電位

莫爾超晶格含有豐富多樣的相關電子相。然而,莫爾電位是通過層間耦合固定的,并且它取決于載流子和谷的性質。相反,扭曲的六方氮化硼(hBN)層可以施加周期性的靜電勢,從而能夠調控相鄰層的性能。在這里,德克薩斯州立大學Yoichi Miyahara、德克薩斯大學奧斯汀分校Li Xiaoqin報道了扭曲六方氮化硼層的靜電莫爾電位。

本文要點:

1) 作者證明了這種電勢是由界面電荷再分配產生的電極化理論描述的,并通過其對超晶胞尺寸和與扭曲界面的距離依賴性進行了驗證。這使得能夠通過控制兩個界面之間的扭曲角來控制深度和輪廓。

2) 采用這種方法,作者進一步證明了扭曲hBN襯底的靜電勢如何阻礙半導體單層中的激子擴散,這為利用扭曲hBN基底的表面電勢設計相鄰功能層的性質提供了機會。

Dong Seob Kim, et al. Electrostatic moiré potential from twisted hexagonal boron nitride layers. Nature Materials 2023

DOI: 10.1038/s41563-023-01637-7

https://doi.org/10.1038/s41563-023-01637-7

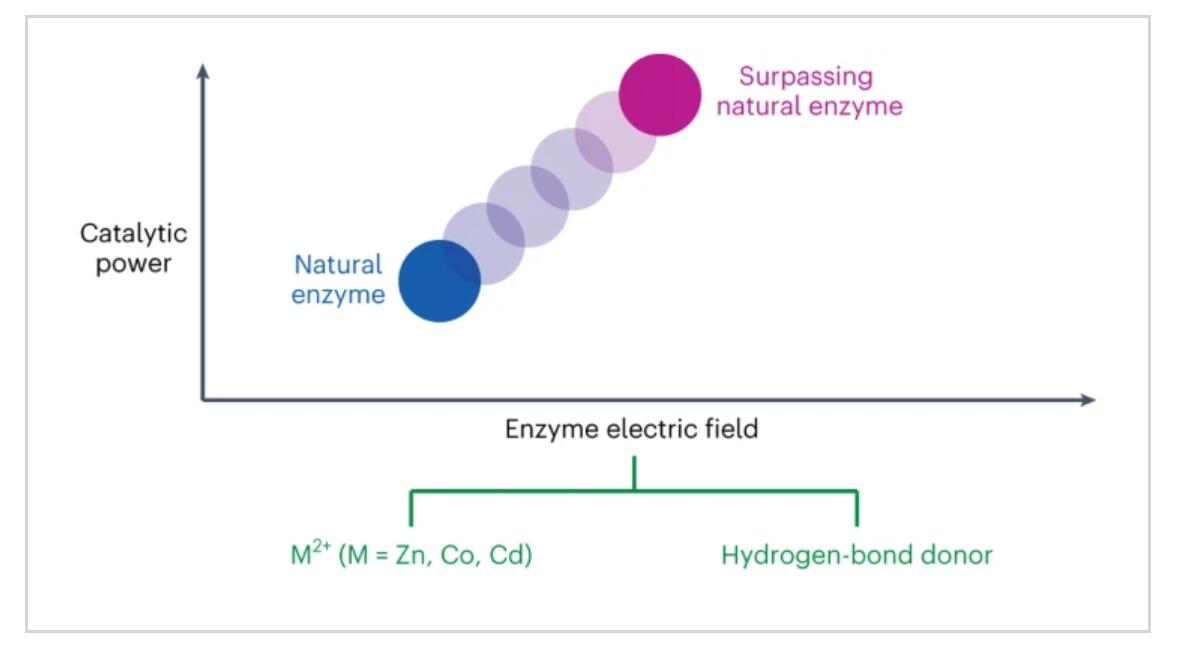

5. Nature Chemistry:增強的活性位點電場加速酶催化

基于物理原理的酶設計和改進仍極具挑戰性。在這里,斯坦福大學Steven G. Boxer證明了靜電催化的原理可以用來顯著提高天然酶的活性。

本文要點:

1) 作者通過用蘇氨酸取代絲氨酸氫鍵供體和用Co2+取代催化Zn2+來增強馬肝醇脫氫酶中的活性位點電場。基于電場增強,作者通過對速率進行了定量測量發現,其比野生型酶快50倍,這與實驗測量結果非常一致。

2) 氫鍵和金屬配位是兩種不同的化學作用力,它們的影響由一個統一的物理量——電場來描述,而電場可以被定量描述。這些結果為生物和非生物催化劑提供了一種新的設計思路。

Chu Zheng, et al. Enhanced active-site electric field accelerates enzyme catalysis. Nature Chemistry 2023

DOI: 10.1038/s41557-023-01287-x

https://doi.org/10.1038/s41557-023-01287-x

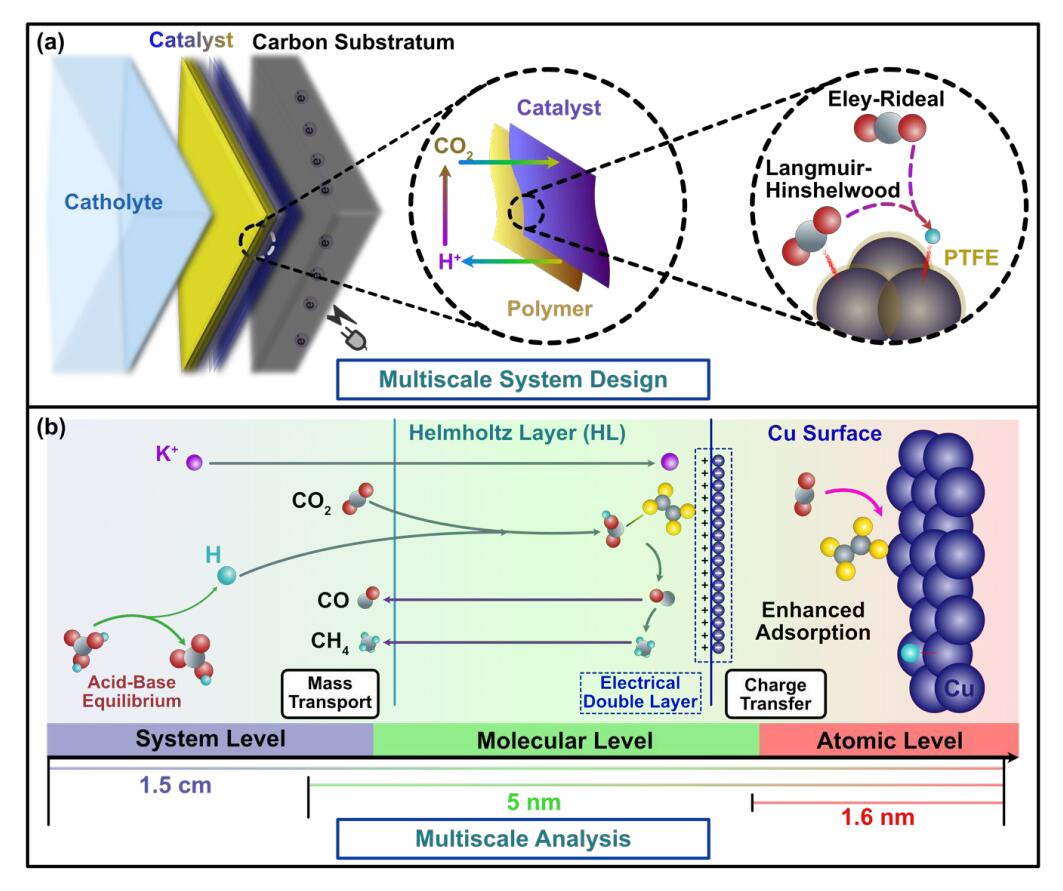

6. EES:用于CO2還原的金屬-聚合物催化劑中的電化學相互作用

在用于電化學二氧化碳還原反應(CO2RR)的陰極上,聚合物在穩定金屬納米顆粒的催化劑設計中起著關鍵作用。然而,由于缺乏對陰極表面結構修飾所定制催化過程變化的定量分析,金屬和聚合物復合物之間的電化學相互作用仍不明確。近日,康涅狄格大學Li Baikun研究了聚合物物理結合對陰極表面極性、中間吸附和反應勢壘的影響。

本文要點:

1) 考慮到質量傳輸和電荷轉移,作者選擇聚四氟乙烯(PTFE)作為模型聚合物,以最大限度地減少離子通量干擾,因為PTFE結構表現出獨特的物理化學性能。通過使用PTFE,作者確保了觀察結果的完整性,從而能夠精確分析聚合物物理結合對CO2RR性能和選擇性的影響。此外,作者對聚四氟乙烯-銅配合物進行了全面的多尺度模擬實驗串聯分析,以確定質量和電荷轉移過程。該分析通過動力學過程和分子機制為不同的CO2RR途徑提供了機制基礎。

2) 該研究揭示了陰極表面H+/CO2吸附重新分布引起的直接傳質交替和間接電荷轉移,進而引起表面反應機制的異常轉變。建模結果表明,添加PTFE后,CO2(從-0.31eV到-0.38eV)和參與CH4生成的關鍵中間體(從-1.56eV到-1.63eV)的結合能顯著增強。此外,與原始Cu相比,當引入10%的PTFE時,表面電荷減少了29.9%。這種結合能的增加和表面電荷的減少加強了CO2還原過程,改變了CO2RR途徑,并最終將CH4的平均產率提高了10%。盡管歐姆電阻增加了32.26%,但添加PTFE的好處仍然存在,并在CO質子化過程中將能壘從1.14eV降低到0.68eV。

Xingyu Wang, et al. Deciphering electrochemical interactions in metal-polymer catalysts for CO2 reduction. EES 2023

DOI: 10.1039/D3EE01647A

https://doi.org/10.1039/D3EE01647A

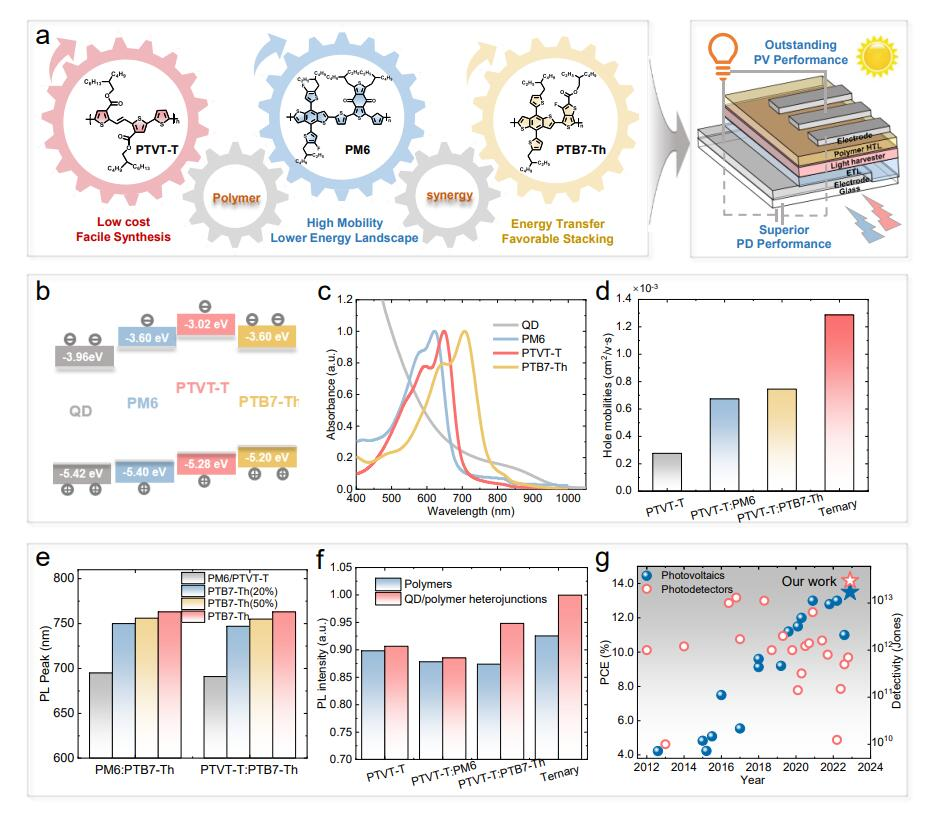

7. EES:太陽能電池和光電探測器中高效空穴傳輸的聚合物協同效應

空穴傳輸材料(HTM)推動了基于溶液的電子器件的發展。然而,大多數采用無摻雜有機HTM的器件只能提供較差的性能。近日,天津大學Ye Long、香港理工大學Yan Jinye、陜西師范大學Zhao Kui、南開大學Liu Yongsheng引入了一種新的“聚合物協同”策略,以開發用于量子點/鈣鈦礦太陽能電池和光電探測器的多功能無摻雜聚合物HTM。

本文要點:

1) 有了這種協同作用,聚合物HTM的光學、電學和聚集特性可以被調控,從而產生互補吸收、高空穴遷移率、有利的能量效率。此外,正如原位表征和超快瞬態吸收所揭示的那樣,所開發的HTM具有明顯的取向轉變,表面/邊緣接通比增加了9倍,從而為電子器件提供了高速的載流子傳輸。

2) 量子點器件的光伏和光電探測性能分別從11.8%提高到13.5%和從2.95×1012提高到3.41×1013 Jones(提高了10倍以上)。此外,在相同的器件結構下,所開發的聚合物HTM還可以顯著提高鈣鈦礦器件的光伏和光電探測性能,從15.1%提高到22.7%,從2.7×1012提高到2.17×1013 Jones,表明其在新興光電子領域具有巨大的應用潛力。

Junwei Liu, et al. Polymer Synergy for Efficient Hole Transport in Solar Cells and Photodetectors. EES 2023

DOI: 10.1039/D3EE02033A

https://doi.org/10.1039/D3EE02033A

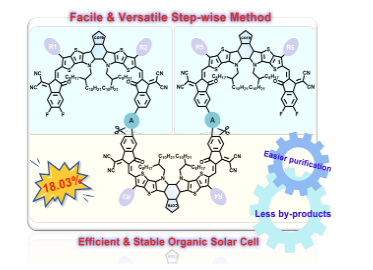

8. Angew:用于穩定有機太陽能電池的高性能低聚物受體的簡便、多功能和逐步合成

低聚物受體是有機太陽能電池(OSCs)中實現高轉換效率(PCE)和長期穩定性的一種很有前途的光伏材料。然而,由于單一的合成方法導致的不同接受者的有限可獲得性,阻礙了它們未來的工業化潛力。在這項研究中,北京航空航天大學Yanming Sun提出了一種簡單而有效的分步方法,利用兩個連續的Stille偶聯反應來合成低聚體受體。

本文要點:

1)為了證明這種新方法的可行性,研究人員成功地合成了三聚體受體Tri-Y6-OD,并進一步系統地研究了齊聚對器件性能和穩定性的影響。

2)結果表明,與傳統方法相比,該方法具有明顯的優點,包括減少了有害副產物的形成,降低了提純難度。值得注意的是,基于PM6:Tri-Y6-OD的OSC達到了18.03%的PCE,并且在1523 h的光照下保持了初始PCE(T80)的80%,超過了相應的基于小分子受體Y6-OD的器件的性能。

3)此外,進一步證明了合成策略在獲得不同接受者方面的多功能性。總體而言,研究發現為合成寡聚體受體提供了一種簡便、通用和循序漸進的方法,從而促進了穩定和高效的OSCs的發展。

Chen Zhang, et al, Facile, Versatile and Stepwise Synthesis of High-Perform ance Oligomer Acceptors for Stable Organic Solar Cells, Angew. Chem. Int. Ed. 2023, e202308595

DOI: 10.1002/anie.202308595

https://doi.org/10.1002/anie.202308595

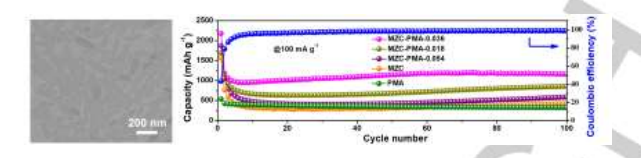

9. Angew:共組裝 MnZnCuOx 和多金屬氧酸鹽簇的混合亞 1 nm 納米片作為鋰離子電池的負極

鋰離子電池(LIB)中過渡金屬氧化物(TMO)負極材料通常會發生嚴重的體積膨脹,導致結構的粉碎化,進而導致比容量降低和循環穩定性變差。近日,北京航空航天大學Yu Zhang,Junli Liu成功地實現了MnZnCuOx(MZC)-磷鉬酸(PMA)雜化亞1 nm納米片(MZC-PMA HSNSs)的制備。

本文要點:

1)分子動力學(MD)模擬表明,在靜電相互作用(COUL)和范德華相互作用(LJ)的驅動下,PMA團簇與MZC相互作用形成穩定的二維HSNSs。

2)由于MZC-PMA HSNSs特殊的二維亞1 nm結構,以及多組分的協同效應和多組分的快速遷移,使得MZC-PMA HSNSs作為LiBs中的新型陽極表現出了優異的電化學性能。

3)在100 mA g-1下循環100次后,其可逆比容量達到1157 mAh g-1;在1 A g?1下循環700次后,長期循環壽命達到592 mA g?1。同時,通過一系列表征和密度泛函理論(DFT)計算,進一步系統地探討了這些MZC-PMA HSNSs的儲鋰機理,結果表明PMA的引入顯著促進了鋰離子在HSNSs上的吸附。

Guobao Yuan, et al, Hybrid Sub-1 nm Nanosheets of Co-assembled MnZnCuOx and Polyoxometalate Clusters as Anodes for Li-ion Batteries, Angew. Chem. Int. Ed. 2023, e202309934

DOI: 10.1002/anie.202309934

https://doi.org/10.1002/anie.202309934

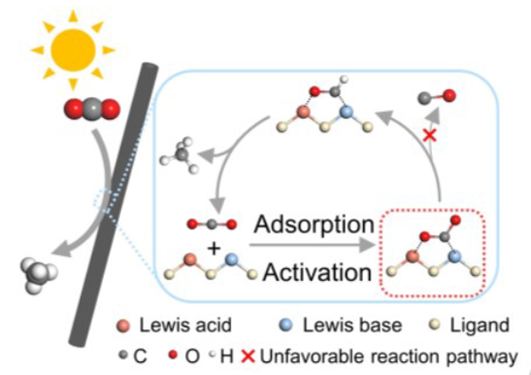

10. Angew:雙Lewis酸堿位點調控銀銅雙金屬氧化物納米線實現高選擇性光催化CO2還原制甲烷

高選擇性的將CO2光催化還原為有價值的碳氫化合物對實現碳中和社會至關重要。精確調控光催化劑界面上金屬1···C=O···金屬2(M1···C=O···M2)中間體的形成是調控選擇性的關鍵步驟,然而這仍然是一個重要的挑戰。近日,南方科技大學Hong Chen等受CO2分子的極性電子結構特點啟發,提出了一種策略,即將Lewis酸堿雙位點限制在雙金屬催化劑表面,有助于精確形成M1···C=O···M2中間體,從而促進碳氫化合物形成的選擇性。

本文要點:

1)利用暴露{110}表面的具有豐富Cu···Ag Lewis酸堿雙位點的Ag2Cu2O3納米線作為模型催化劑,實現了對CO2光催化還原生成CH4的100%選擇性。

2)隨后的表面淬滅實驗和密度泛函理論(DFT)計算研究表明,Cu···Ag Lewis酸堿雙位點確實在調控M1···C=O···M2中間體的形成中起著至關重要的作用,該中間體被認為易于將CO2轉化為碳氫化合物。

該工作報道了一種精確調控反應中間體實現高選擇性CO2光催化還原的方法,有望激發對將CO2還原為碳氫化合物的雙位點催化劑設計的研究。

Shimao Deng, et al. Dual Lewis Acid-Base Sites Regulate Silver-Copper Bimetallic Oxide Nanowires for Highly Selective Photoreduction of Carbon Dioxide to Methane. Angew. Chem. Int. Ed., 2023

DOI: 10.1002/anie.202309625

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/anie.202309625

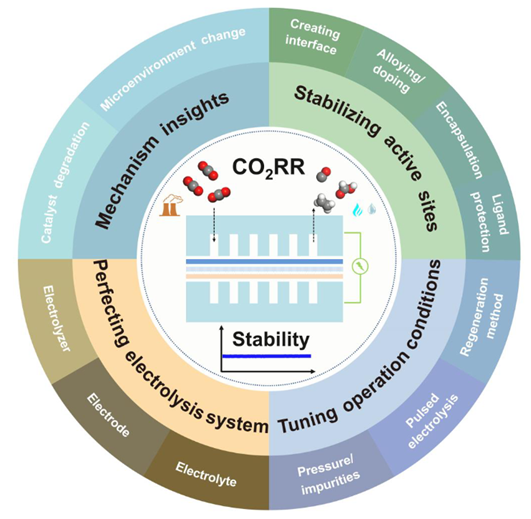

11. AM綜述:電化學二氧化碳還原中的穩定性問題:基礎理解和設計策略的最新進展

電化學二氧化碳還原反應(CO2RR)為關閉人為碳循環并將間歇性可再生能源儲存為燃料或化學品提供了一種有前景的途徑。在將這項技術商業化的過程中,實現長期運行穩定性是一個核心要求,但仍然面臨挑戰。有鑒于此,湖南大學Hongwen Huang,Wenchuan Lai等組織本綜述系統地討論CO2RR的穩定性問題。

本文要點:

1)作者從對CO2RR不穩定機制的基礎理解開始,重點關注在持續電解過程中電催化劑的降解以及反應微環境的變化。

2)隨后,作者總結了近期在穩定活性位點方面的催化劑設計的努力,其中強調了增加原子結合強度以抵抗表面重構。

3)接下來,作者總結了通過優化電解系統來增強運行穩定性的方法,特別是通過維持反應微環境,減輕淹沒和碳酸鹽問題。運行條件的調控還可以通過恢復催化活性位點和質量傳輸過程來延長CO2RR的壽命。

4)最后,作者指出了該領域的挑戰和未來的機會。

Wenchuan Lai, et al. Stability Issues in Electrochemical CO2 Reduction: Recent Advances in Fundamental Understanding and Design Strategies. Adv. Mater., 2023

DOI: 10.1002/adma.202306288

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/adma.202306288

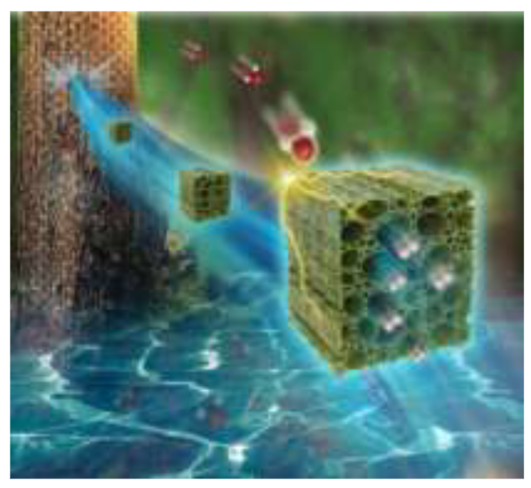

12. AM:具有多級結構的木材衍生的無支撐碳基電極用于工業級產氫

可持續且可擴展的制備低成本、高效耐用的、在工業級電流密度下良好運行的電催化劑對大規模實施水電解產氫至關重要。有鑒于此,浙江大學Bing Zhang,Yingying Lu等通過將鎳納米顆粒封裝在N摻雜的碳化木框架內構建了一種集成碳電極(Ni@NCW),該電極可高效電解水產氫。

本文要點:

1)具有多級多孔結構的集成電極有助于析氫反應的質量傳輸過程。Ni@NCW電極可以直接用作穩定的析氫電催化劑,在低過電位(401 mV)下提供達到1000 mA cm?2的工業級電流密度。并且這種無粘結劑無支撐式電極展示了出色的穩定性,可以持續穩定運行100小時。

2)使用這種無支撐碳電極組裝的陰離子交換膜水電解(AEMWE)電解槽用于產氫,僅需要較低的電池電壓2.43 V,即可實現4.0 A的安培級電流,并且不會出現顯著的性能下降。

這些優勢展示了這種策略在基于豐富的天然木材資源設計單金屬、雙金屬或三金屬物種的經濟實惠的無支撐電極用于水電解方面具有巨大潛力。

Di Li, et al. Wood-Derived Freestanding Carbon-based Electrode with Hierarchical Structure for Industrial-Level Hydrogen Production. Adv. Mater., 2023

DOI: 10.1002/adma.202304917

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/adma.202304917