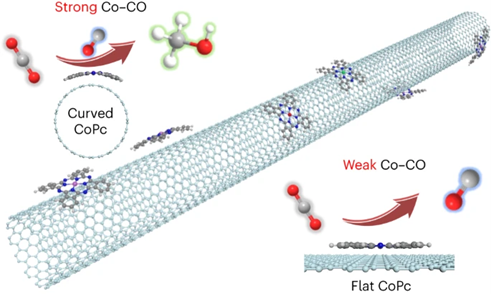

1. Nature Catalysis:單壁碳管擔載的彎曲酞菁鈷分子電催化CO2制甲醇

通過擔載材料的應力調控能夠對二維材料的性質進行調控。但是由于二維材料的厚度通常<2 nm,導致控制二維材料擔載平面分子的應力變得非常困難。而且,人們目前并不清楚應力如何影響分子的性質。有鑒于此,香港城市大學葉汝全、加州理工學院William A. Goddard III等發現碳納米管是一種非常好的基底材料,能夠通過控制分子的彎曲程度,優化分子的催化活性。1)在單壁碳納米管上修飾單分散Co-Pc(酞菁鈷,cobalt phthalocyanine)分子,隨后將其用于CO2電催化還原,能夠以>60 %的選擇性將CO2還原為甲醇,部分電流密度達到>90 mA cm-2,電催化性能比多壁碳納米管的性能(16.6 %)更好。2)通過振動光譜和X射線光譜表征,發現由于分子-基底的強相互作用,導致局域幾何結構和電子結構發生獨特變化。通過巨正則DFT理論計算,驗證說明彎曲CoPc/SWCNTs具有改善的*CO結合能,從而*CO能夠進行下一步催化轉化。相比而言,多壁碳納米管更傾向于發生CO脫附。本文研究說明,除了作為導電基底和分散催化劑的基底之外,SWCNTs具有更加重要的作用。

Jianjun Su, et al, Strain enhances the activity of molecular electrocatalysts via carbon nanotube supports, Nat Catal (2023).DOI: 10.1038/s41929-023-01005-3https://www.nature.com/articles/s41929-023-01005-3

2. Nature Chemistry:光氧化還原活性Cr(0)發光體具有與Ru(II)和Os(II)絡合物相媲美的光物理性質

具有d6價電子構型的貴金屬配位絡合物(如Ru(II)、Os(II)和Ir(III))可用于照明應用、太陽能轉換和光催化。到目前為止,由第一行過渡金屬制成的具有光物理和光化學性質的d6配合物一直備受關注。雖然之前的研究工作主要集中在Fe(II)上,但巴塞爾大學Oliver S. Wenger發現,與其他第一行d6金屬絡合物相比,Cr(0)可以獲得更高的光致發光量子產率和激發態壽命。1) 這些Cr(0)配合物的金屬-配體電荷轉移激發態的發光行為與Os(II)多吡啶想媲美。有了這些Cr(0)配合物,第一行d6金屬配合物的金屬-配體電荷轉移態在光氧化還原催化中變得可用。2) 此外,該絡合物還可以使基準化學還原在低能量的紅色照明下有效進行。作者證明了適當的分子設計策略為第一行d6金屬的光物理和光化學開辟了新途徑。

Narayan Sinha, et al. Photoredox-active Cr(0) luminophores featuring photophysical properties competitive with Ru(II) and Os(II) complexes. Nature Chemistry 2023DOI: 10.1038/s41557-023-01297-9https://doi.org/10.1038/s41557-023-01297-9

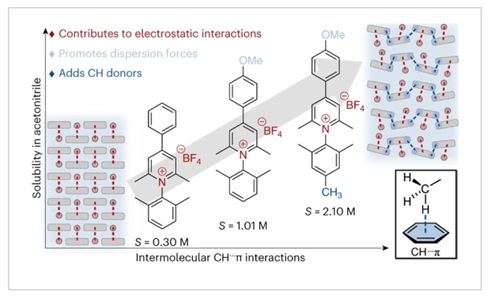

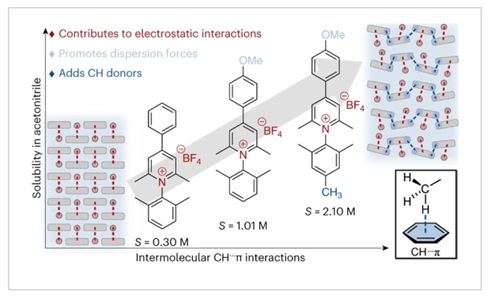

3. Nature Chemistry:C–H··π相互作用破壞非水電解質之間的靜電相互作用以增加溶解度

氧化還原液流電池性能依賴于氧化還原活性有機分子的溶解度。盡管氧化還原活性吡啶在低電位下表現出優異的多氧化還原態持久性,但它們在非水介質中的溶解度仍然很低,并且沒有實際的分子設計策略來提高溶解度。在這里,密歇根州立大學David P. Hickey、Thomas Guarr利用C–H··π相互作用破壞非水電解質之間的靜電相互作用以增加溶解度。1) 作者發現,芳香環C–H基團和π電子之間的離散相互作用(C–H··π相互作用)可以在很大程度上描述N-取代吡啶鎓鹽在非水溶劑中的溶解度。2) 作者發現每種吡啶鎓鹽的C–H··π相互作用數量與其在乙腈中的溶解度之間存在直接相關性。該工作中提出的相關性突出了用弱分散相互作用破壞強靜電相互作用的結果,并表明了最小的結構變化如何顯著影響吡啶鎓的溶解度。

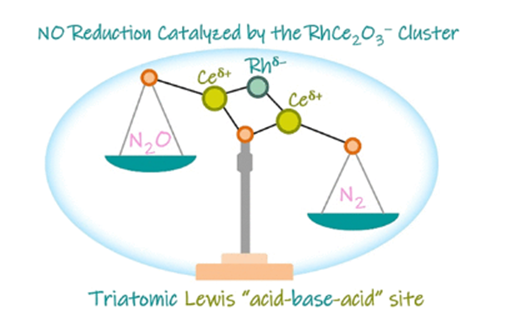

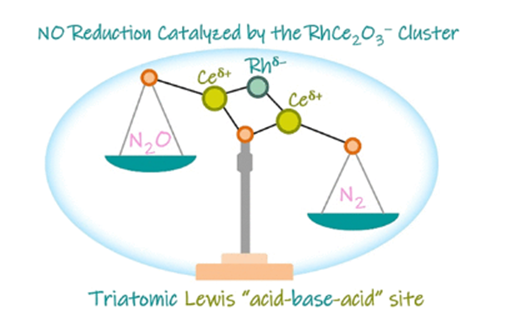

Sharmila Samaroo, et al. C–H···π interactions disrupt electrostatic interactions between non-aqueous electrolytes to increase solubility. Nature Chemistry 2023DOI: 10.1038/s41557-023-01291-1https://doi.org/10.1038/s41557-023-01291-14. JACS:摻雜Rh1的簇狀陰離子RhCe2O3?5-催化NO選擇性還原為N2在日益嚴格的排放法規的壓力下,將有毒的氮氧化物(NO)和一氧化碳(CO)催化轉化為氮氣(N2)和二氧化碳(CO2)勢在必行,同時對活性位點的性質有基本的了解選擇性地驅動N2生成是難以實現的。在此,中科院化學所Xiao-Na Li結合最先進的質譜實驗和量子化學計算,證明了銠-氧化鈰簇RhCe2O3?5?可以催化驅動CO還原NO并產生N2和CO2。1)這一發現代表了團簇科學的巨大進步,其中N2O通常在氣相團簇介導的催化NO還原的罕見實例中產生。2)研究人員證明了RhCe2O3?簇中獨特的化學環境對于顯著提高N2選擇性的重要性:三原子路易斯“酸?堿?酸”Ceδ+?Rhδ??Ceδ+位點被提議強烈吸附兩個NO分子,如下所示:以及連接在Rh原子上的N2O中間體,可以在兩個Ce原子的輔助下輕松解離形成N2。

Jiao-Jiao Chen, et al, Selective Reduction of NO into N2 Catalyzed by Rh1?Doped Cluster Anions RhCe2O3?5?, J. Am. Chem. Soc., 2023DOI: 10.1021/jacs.3c06565https://doi.org/10.1021/jacs.3c06565

5. JACS:實時可視化三維海綿狀凝聚體網絡的形成和動力學

通過液-液相分離形成的凝聚層作為合成細胞和無膜細胞器的模型已被廣泛探索,因此對其進行深入的結構分析至關重要。然而,凝聚層的內部結構動力學和形成機制仍然難以捉摸。京都大學Itaru Hamachi和Ryou Kubota展示了基于二肽的凝聚層中三維海綿狀網絡的實時共聚焦觀察方法。1)二肽的原位產生使作者能夠通過囊泡狀中間體的前所未有的膜折疊來捕捉海綿狀網絡的出現。2)研究還可視化了網絡的動態波動,包括交叉鏈路的可逆接合/脫離和隨機網絡接吻事件。同時,通過熱響應相變實現了多相凝聚層的光誘導瞬態形成。3)這些發現擴展了對合成凝聚層的基本理解,并通過設計內部網絡為人工細胞開發和類生命材料制造的潛在應用提供了操縱其物理化學性質的機會。

Ryou Kubota, et al. Visualizing Formation and Dynamics of a Three-Dimensional Sponge-like Network of a Coacervate in Real Time. JACS. 2023https://pubs.acs.org/doi/10.1021/jacs.3c03793

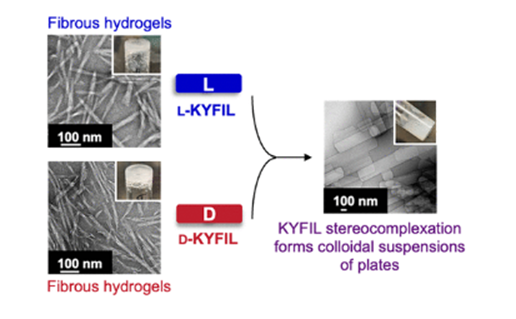

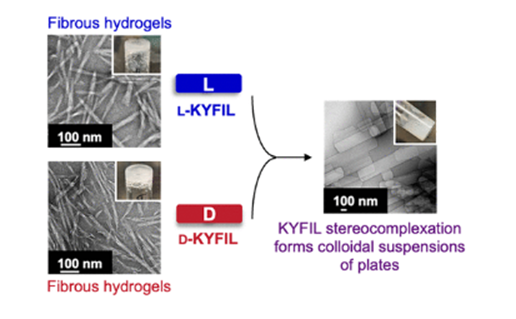

6. JACS:多肽立體絡合協調水凝膠生物材料的超分子組裝

立體絡合,即互補的立體規則大分子之間的特定相互作用,作為一種越來越有影響力的設計工具,對材料的結構和性能施加了精細的控制,正在蓬勃發展。由于聚合物的立體絡合作用在力學、形態和降解方面產生了顯著的變化,弗吉尼亞大學Kyle J. Lampe,Rachel A. Letteri利用立體絡合作用來調整基于多肽的生物材料的這些性質。1)研究人員發現,將五肽L-和D-KYFIL混合會觸發雙重的力學和形態轉變,從僵硬的纖維水凝膠到不那么僵硬的板狀網絡,這與先前關于混合L-和D-肽產生比單獨成分更硬的纖維水凝膠的報道形成了鮮明對比。2)KYFIL在磷酸鹽緩沖鹽水中的形態變化,從纏繞成水凝膠的纖維到不能纏繞的平板,解釋了伴隨而來的機械變化。此外,這種混合物保護了L-凱元菲爾公司不被蛋白質降解,所生產的材料具有與DKYFIL相當的蛋白降解穩定性,但具有截然不同的2D平板形態,這在生物材料中可能會促進獨特的治療性釋放特征和細胞行為。3)為了證實這些形態、力學和穩定性的變化是由于分子堆積和聚合物立體絡合的不同而引起的,研究人員獲得了X射線衍射圖,表明L和D-KYFIL是無定形的,它們的共混物是結晶的。在純水中立體絡合尤其明顯,L和D-KYFIL是可溶的無規卷曲,它們的混合物在幾分鐘內形成β片狀和凝膠。4)研究結果強調了分子細節,如肽序列,在決定立體絡合所產生的材料性質方面的作用。展望未來,立體絡合協調超分子組裝和調整應用關鍵性質的能力支持立體化學作為一種引人注目的設計考慮。

Israt Jahan Duti, et al, Peptide Stereocomplexation Orchestrates Supramolecular Assembly of Hydrogel Biomaterials, J. Am. Chem. Soc., 2023DOI: 10.1021/jacs.3c04872https://doi.org/10.1021/jacs.3c04872

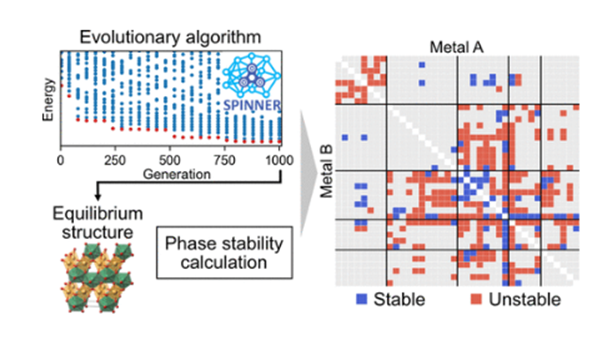

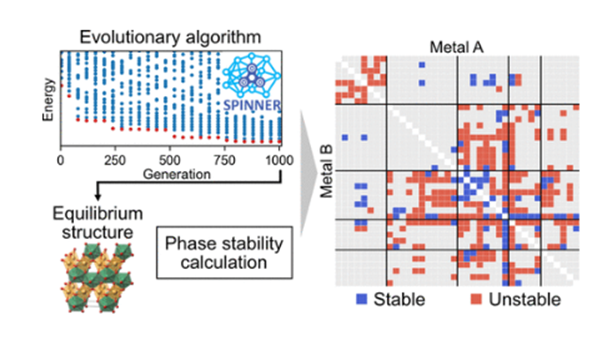

7. JACS:用機器學習勢研究未知三元金屬氧化物的穩定性和平衡結構

三元金屬氧化物在廣泛的應用中是至關重要的成分,在實驗材料數據庫中已被廣泛編目。然而,仍然存在陽離子組合,其化合物以氧化物形式存在,其穩定性和結構未知。在這項研究中,首爾大學Sungwoo Kang,Seungwu Han使用廣泛的晶體結構預測方法,由機器學習勢加速,來研究這些未開發的化學空間。1)研究人員考察了181個三元金屬氧化物系統,除了部分填充的3d或f殼層外,包含了大多數陽離子,并用來自流行的氧化態或推薦系統的典型化學計量比確定了它們的最低能量晶體結構。2)研究人員發現了45個三元氧化物系統,其中包含穩定的化合物,防止分解成二元或元素相,其中大部分包含貴金屬。與其他理論數據庫的比較突出了基于信息學的材料搜索的優勢和局限性。在相對適度的計算資源需求下,認為基于啟發式的結構搜索,如本研究中所展示的那樣,為未來的材料發現努力提供了一種有前途的方法。

Seungwoo Hwang, et al, Stability and Equilibrium Structures of Unknown Ternary Metal Oxides Explored by Machine-Learned Potentials, J. Am. Chem. Soc., 2023DOI: 10.1021/jacs.3c06210https://doi.org/10.1021/jacs.3c06210

8. JACS:0空穴和1空穴狀態下的Cu4S團簇:N2O還原酶活性中心CuZ*的幾何和電子結構變化

一氧化二氮還原酶(N2OR)是反硝化作用的關鍵酶,其活性部位具有獨特的μ4-硫鍵連接的四核銅簇(即所謂的Cuz或Cuz*位點)。催化機理的細節仍在爭論中,由于難以構建獨特的{Cu4(μ4-S)}核心結構,到目前為止,Cuz*/Cuz中心的合成模型絡合物非常罕見。近日,哥廷根大學Yang Liu,Franc Meyer報道了以大環{μ2NHC4}配體(py=吡啶,nhc=N-雜環卡賓)為載體的0-空穴(2)和1-空穴(3)狀態的[Cu4(Py2NHC4)]n+(n=2,2;n=3,3)簇合物的合成和表征,從而模擬了酶還原N2O過程中Cuz*位的兩種活性狀態。1)采用X射線衍射、核磁共振、紫外可見光譜、電子順磁共振、銅/S K邊X射線發射光譜、Cu K邊X射線吸收光譜等多種方法,結合含時密度泛函理論計算,對這些{Cu4(μ4-S)}團簇的結構和電子性質進行了研究。2)在氧化過程中,{Cu4(μ4-S)}核的幾何構型發生了顯著的變化,從2(τ4(S)=0.46)到3(τ4(S)=0.03,正方形平面),這在生物Cuz*位上還沒有觀察到,在已知的模型配合物中是前所未有的。單空穴物種3的單電子主要通過中心的S原子在兩個相對的銅離子上離域,并通過π/π超交換途徑進行調節。Cu K邊XAS和Cu/S K邊XES證實了一個以Cu/S為基礎的混合氧化事件,其中最低空軌道具有明顯的S特征。3)此外,初步的反應性研究證明,中心μ4-S在完全還原的0空穴狀態下具有親核特性。

Yang Liu, et al, Cu4S Cluster in “0-Hole” and “1-Hole” States: Geometric and Electronic Structure Variations for the Active Cuz* Site of N2O Reductase, J. Am. Chem. Soc., 2023DOI: 10.1021/jacs.3c04893https://doi.org/10.1021/jacs.3c04893

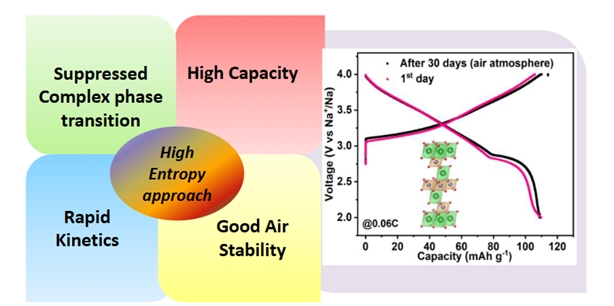

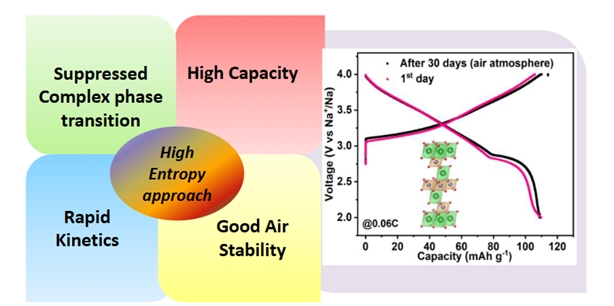

9. AM: 高熵無鈷 O3 型層狀氟氧化物:一種有前景的鈉離子電池空氣穩定陰極

由于對電力存儲系統的需求不斷增長,鈉離子電池最近已成為鋰基電池的有前途的替代品。近日,巴伊蘭納米技術與先進材料研究所Malachi Noked提出了一種使用高熵方法合成的用于鈉離子電池的無鈷高容量陰極。1)高熵方法需要在一個相中混合五種以上的元素;因此,獲得所需的屬性是一個挑戰,因為這涉及不同元素之間的相互作用。這里,研究人員選擇氟氧化物代替氧化物來抑制長期循環過程中的氧損失。除此之外,在組合物中引入Li以獲得高構型熵和Na空位,從而穩定晶體結構,加速嵌入/脫嵌動力學,并提高材料的空氣穩定性。2)通過優化正極成分,在前幾個循環中觀察到可逆容量為109 mAh g-1(2-4 V)和144 mAh g-1(2-4.3 V),并且穩定性顯著提高在長時間騎行過程中。3)此外,充電/放電過程中的原位和異位衍射研究表明,高熵策略成功地抑制了復雜的相變。研究成果強烈激發了人們對高熵方法的追求,以開發用于鈉離子電池的高效陰極。

Akanksha Joshi, et al, High-Entropy Co-Free O3-type Layered Oxyfluoride: A Promising Air-Stable Cathode for Sodium-Ion Batteries, Adv. Mater. 2023DOI: 10.1002/adma.202304440https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/adma.202304440

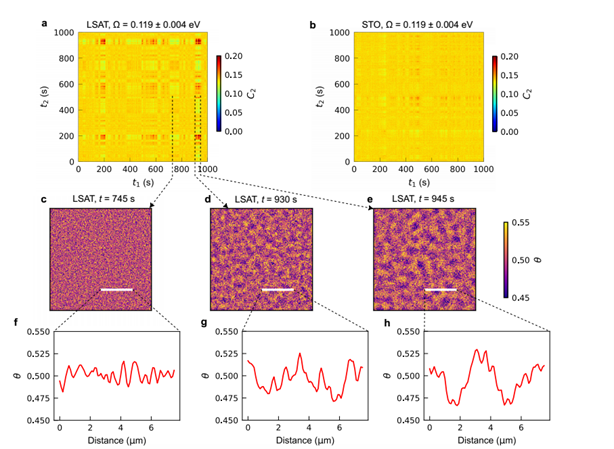

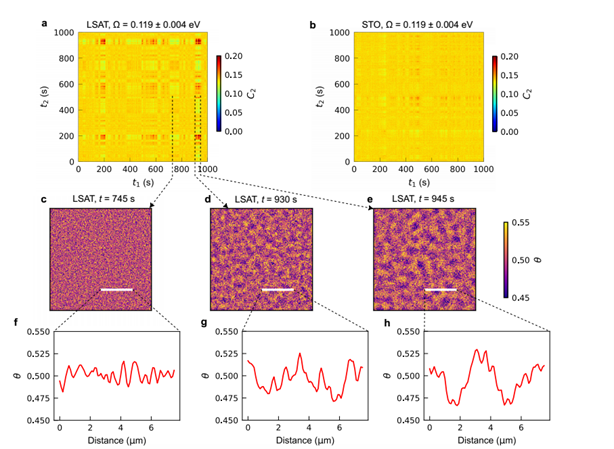

10. AM:氧化物異質結構的間歇性缺陷波動

缺陷的異質性、局部存在和動態演化通常控制著各種功能材料的離子和電子特性。盡管過去50年人們在開發新方法來識別復雜材料(例如鈣鈦礦氧化物)中的缺陷性質方面付出了巨大的努力,但人們對缺陷動力學及其對材料功能的影響知之甚少。在這里,阿貢國家實驗室Qingteng Zhang,Dillon D. Fong,橡樹嶺國家實驗室P. Ganesh,Ho Nyung Lee,Vitalii Starchenko報告了利用X射線光子相關光譜發現氧化物異質結構中點缺陷(氧空位)的間歇行為。1)研究人員觀察到氧空位穩定性不同的應變SrCoOx中兩個有序相之間的局部波動。從頭開始的相場建模表明,競爭有序相之間的波動是由氧離子/空位相互作用能和外延應變調制的。2)結果表明,缺陷動力學(通過對其時間波動的測量和建模證明)如何產生隨機特性,現在可以使用相干X射線對其進行充分表征,并首次與功能復雜氧化物異質結構的多尺度建模相結合。這項研究及其發現為神經形態和電化學應用中使用的功能材料的動態響應工程設計開辟了新途徑。

Qingteng Zhang, et al, Intermittent Defect Fluctuations in Oxide Heterostructures, Adv. Mater. 2023DOI: 10.1002/adma.202305383https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/adma.202305383

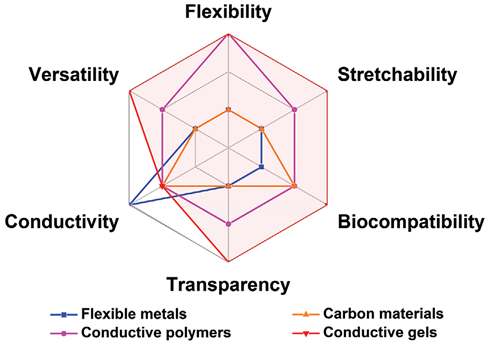

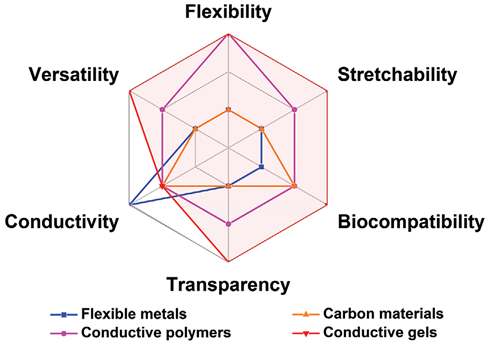

11. AM綜述:用于水下可穿戴傳感的防水導電凝膠

中國科學院寧波材料技術與工程研究所陳濤研究員和肖鵬研究員對用于水下可穿戴傳感的防水導電凝膠的相關研究進行了綜述。1)導電凝膠因其固有的導電性、柔軟性、可拉伸性和生物相容性而有望發展成為一種優良的可穿戴傳感材料,其在生活的許多方面也表現出了巨大的應用潛力。然而,與在陸地上的廣泛應用相比,實現傳統導電凝膠在水下的傳感應用更為重要,但也更加具有挑戰性。在水環境中,由于凝膠會在界面上發生擴散,進而導致凝膠的膨脹和導電成分的損失,因此其結構穩定性和傳感性能均會降低。近年來,研究者在提高導電凝膠的耐水性和將其應用于水下可穿戴傳感領域等方面做出了巨大的努力,并取得了一些令人振奮的研究成果。這些研究進展對于提高水下活動的安全性和效率而言也具有重要的意義。2)作者在文中綜述介紹了防水導電凝膠的典型設計策略及其在水下可穿戴傳感領域中的廣泛應用;最后,作者也討論了進一步開發用于水下可穿戴傳感的防水導電凝膠所面臨的挑戰,并對其未來發展前景進行了展望。

Junjie Wei. et al. Water-Resistant Conductive Gels toward Underwater Wearable Sensing. Advanced Materials. 2023DOI: 10.1002/adma.202211758https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/adma.202211758