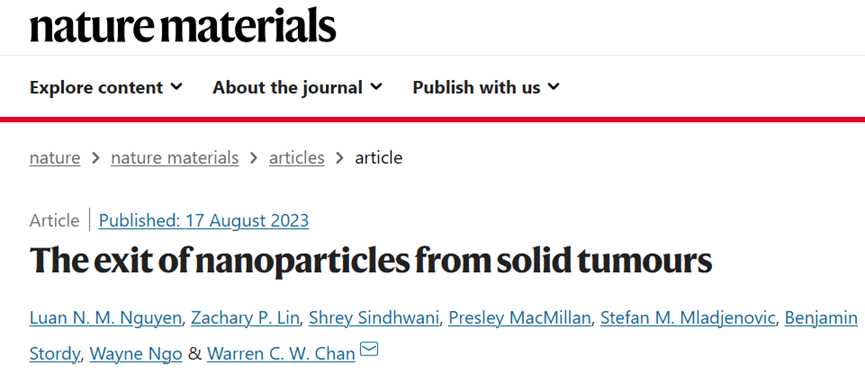

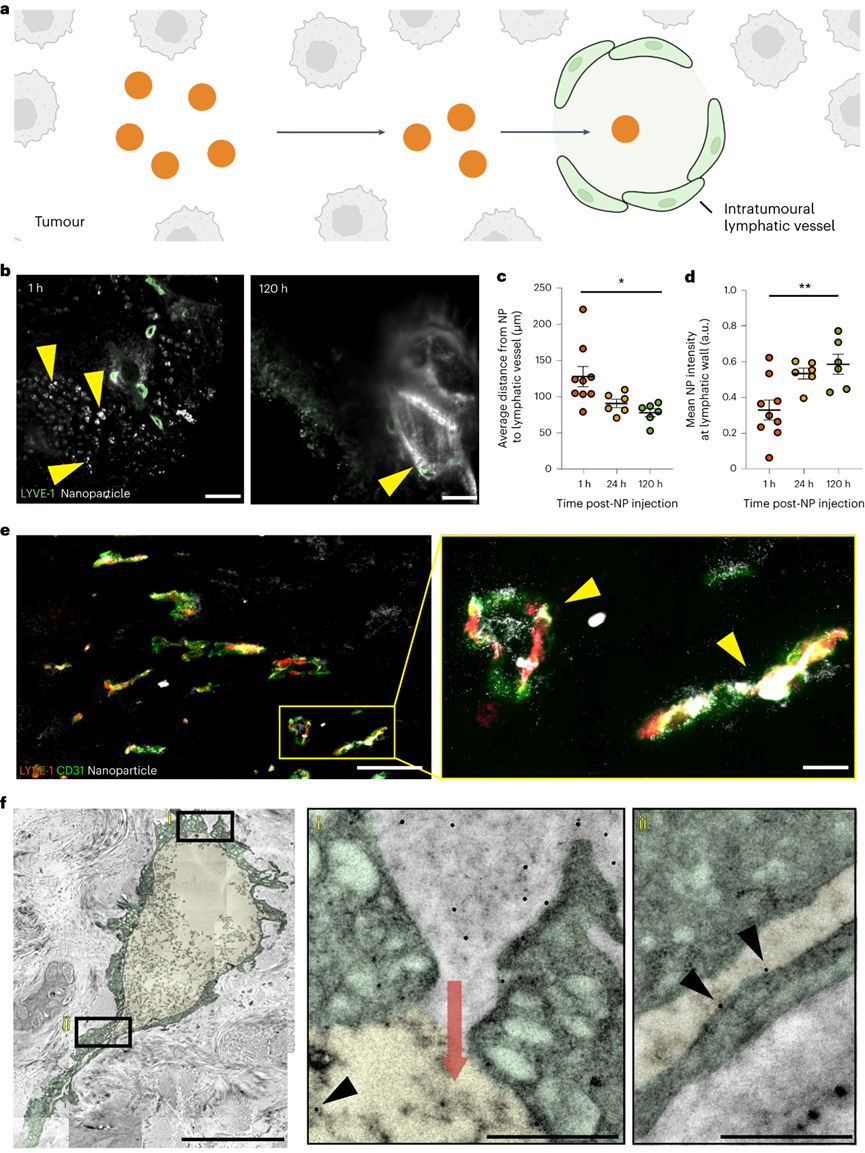

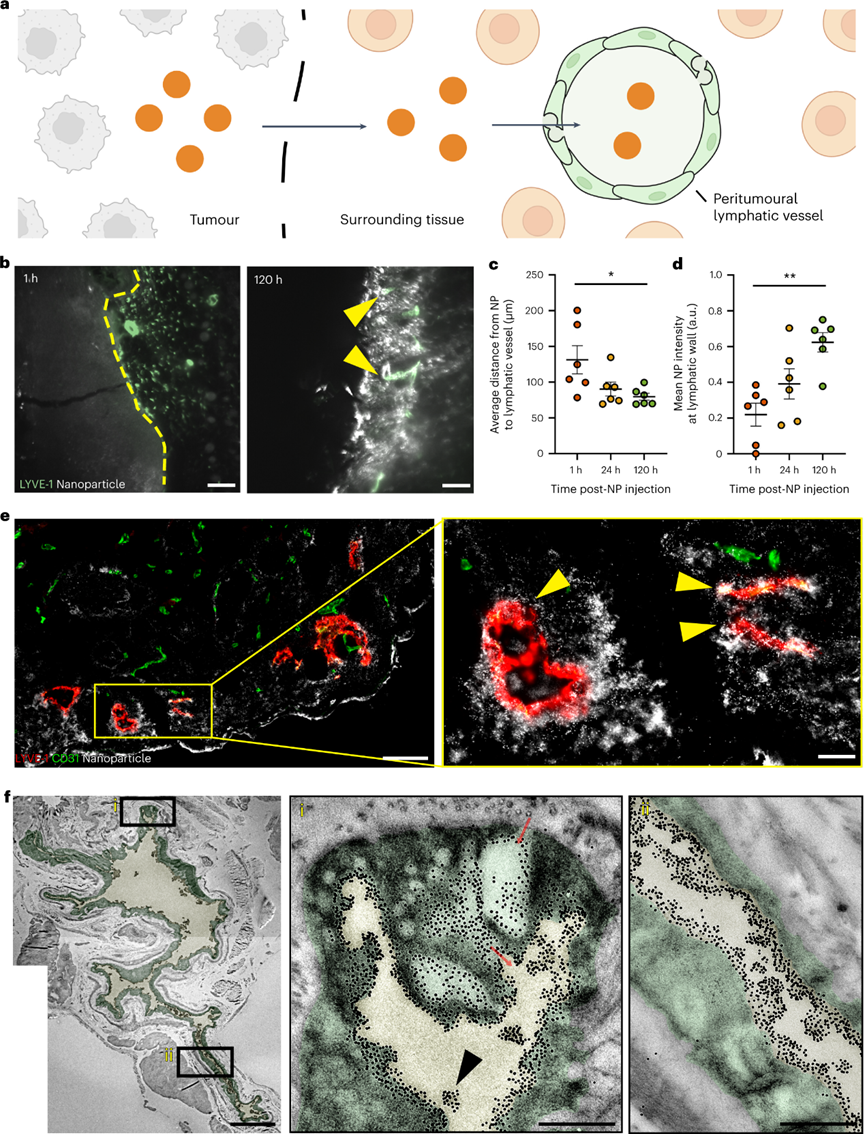

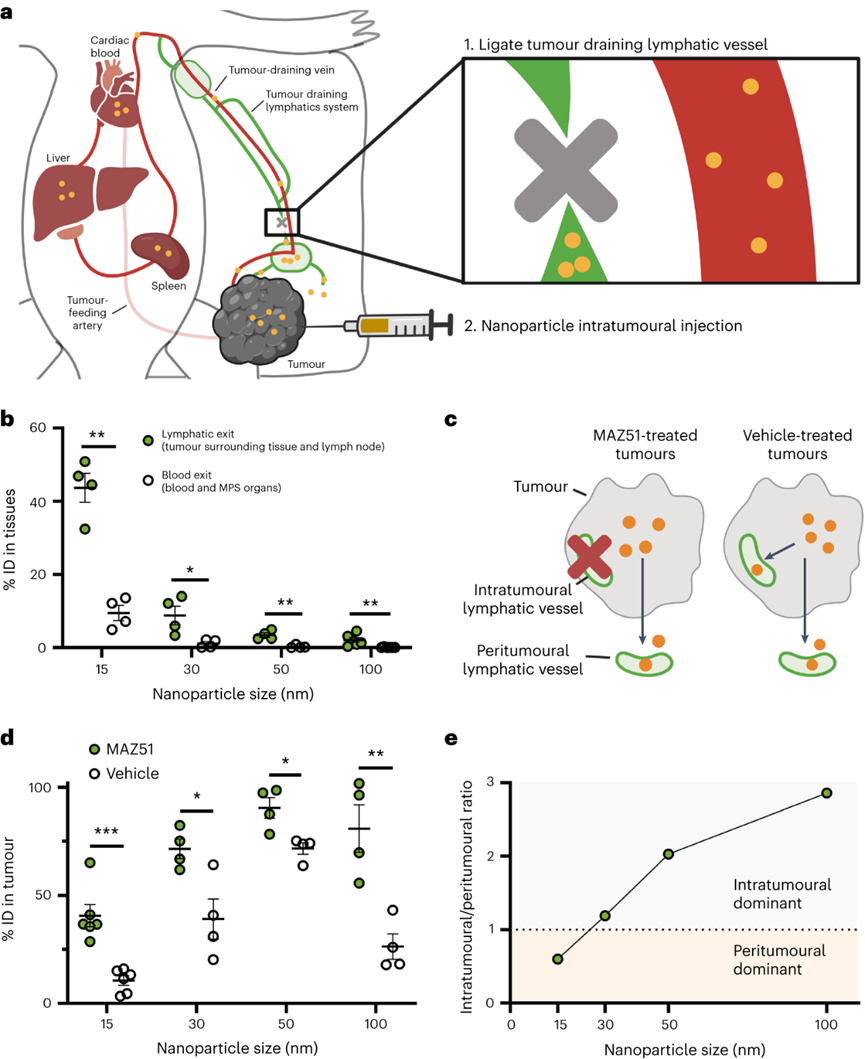

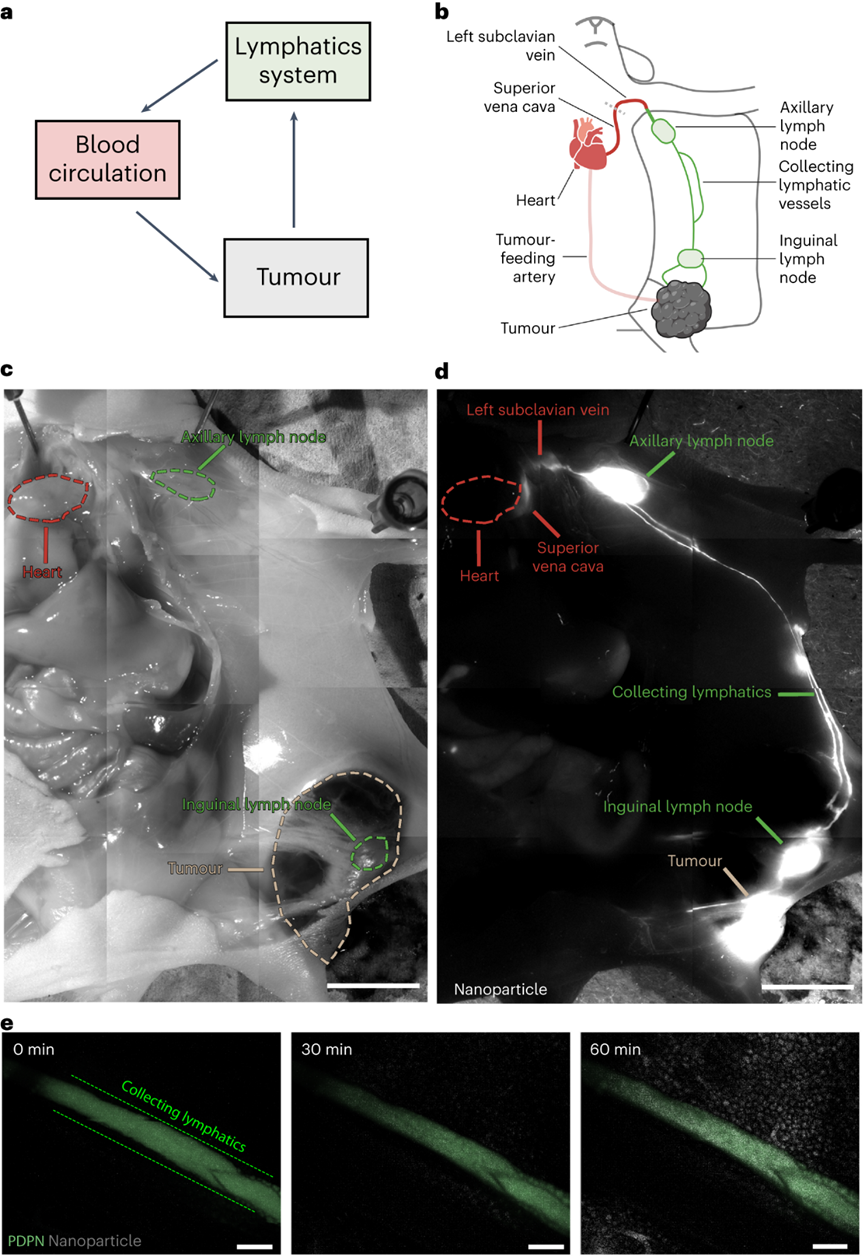

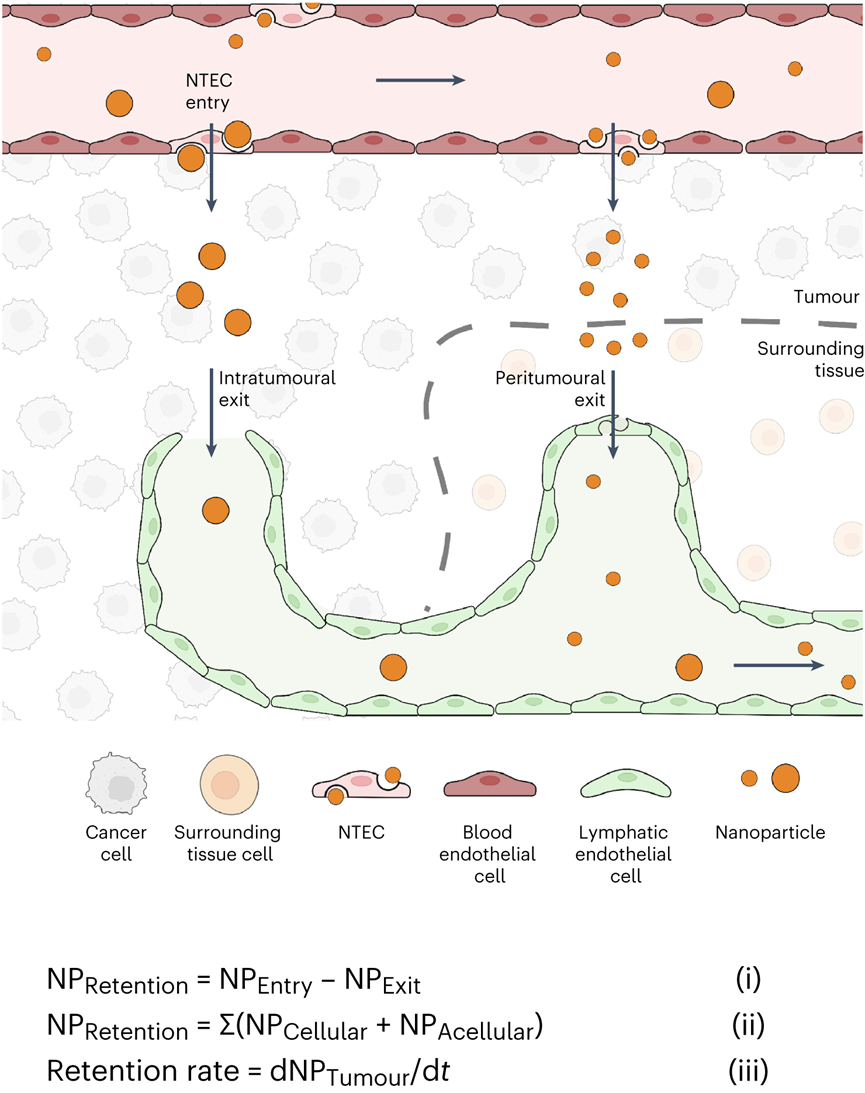

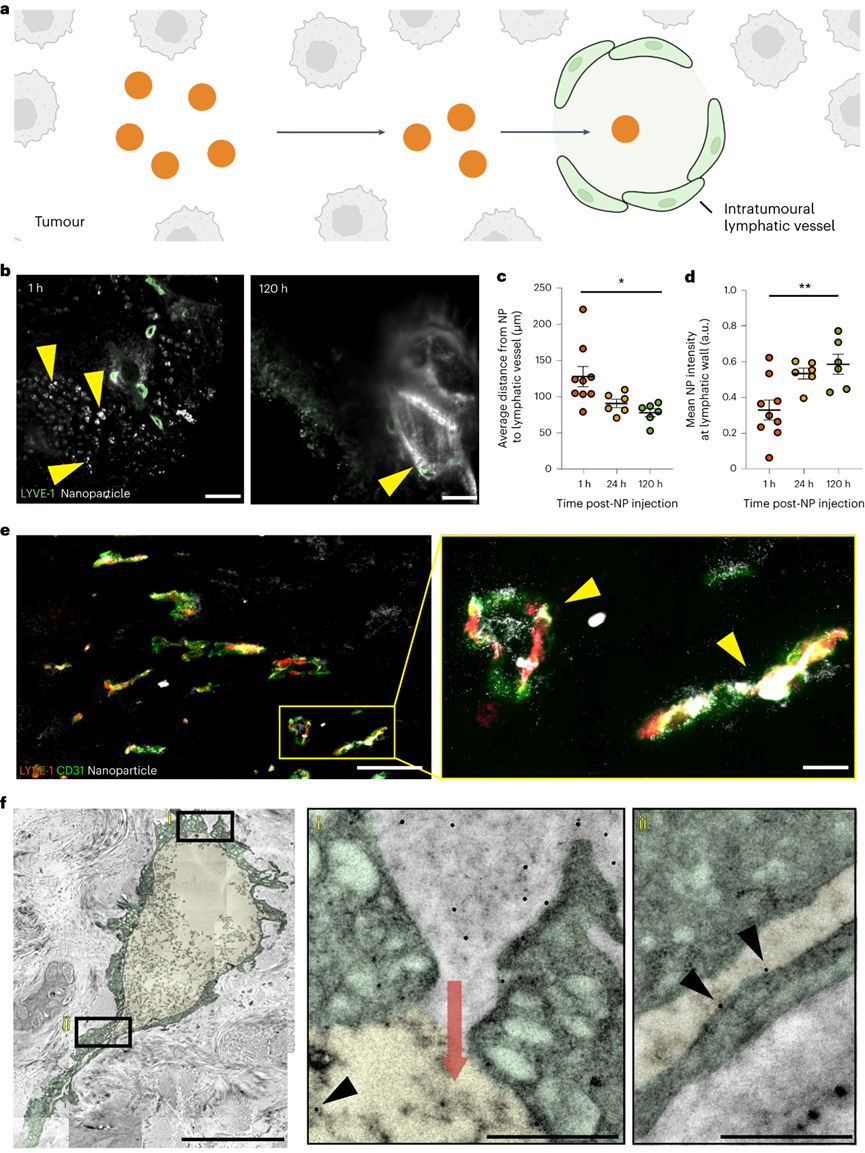

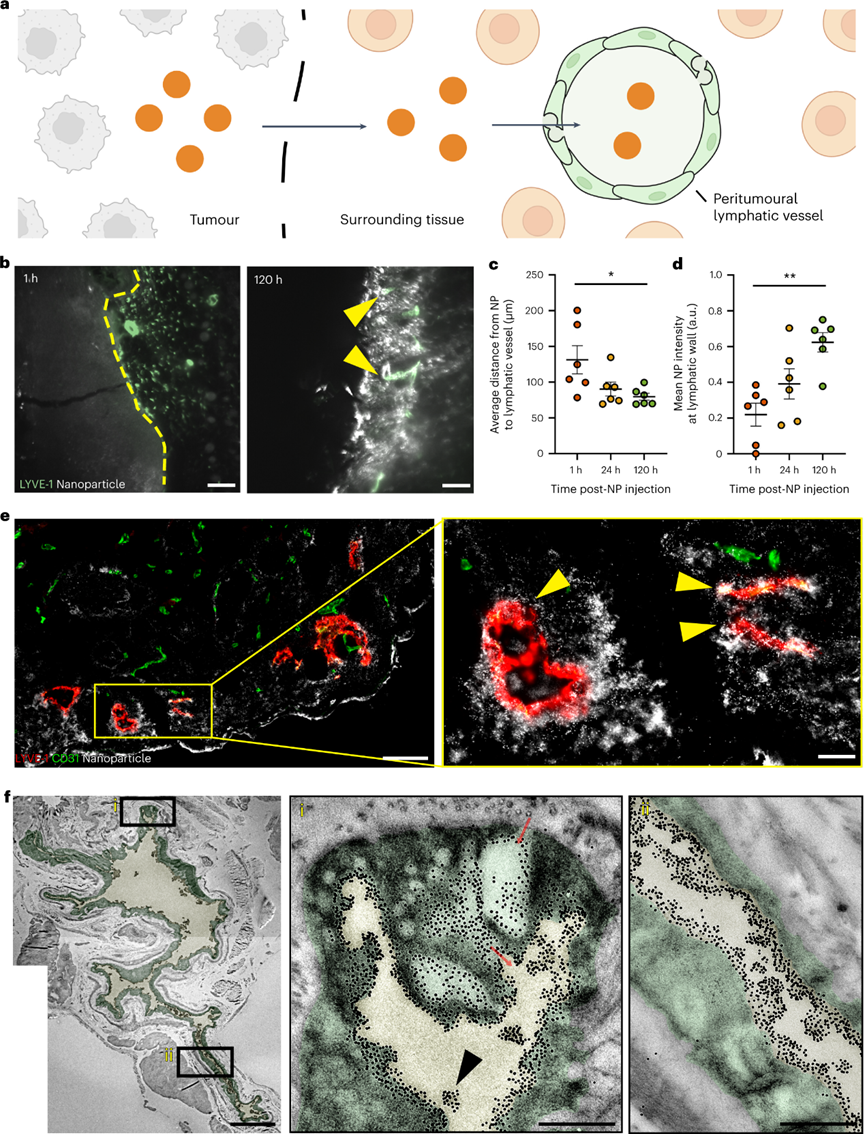

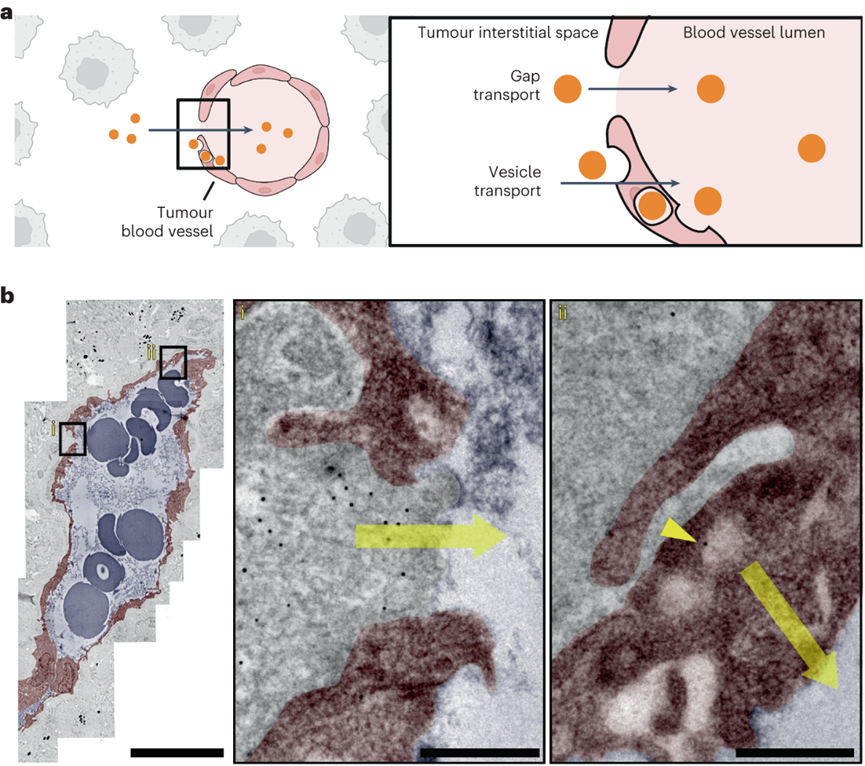

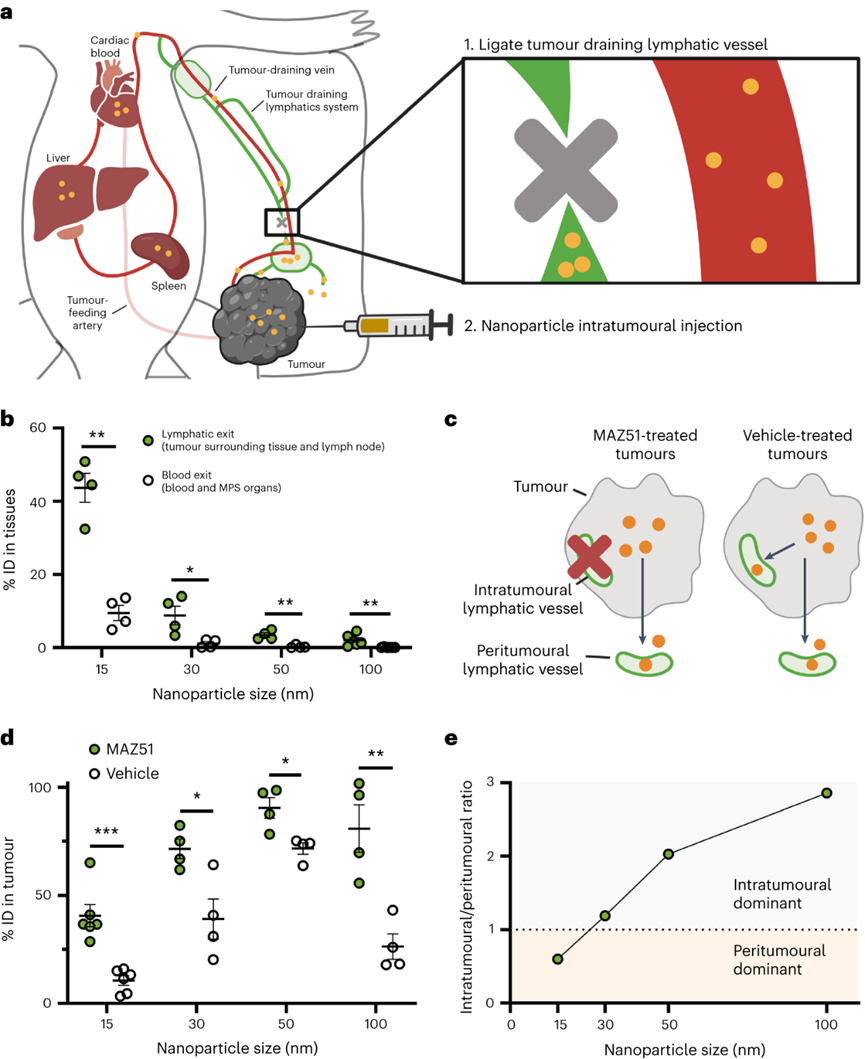

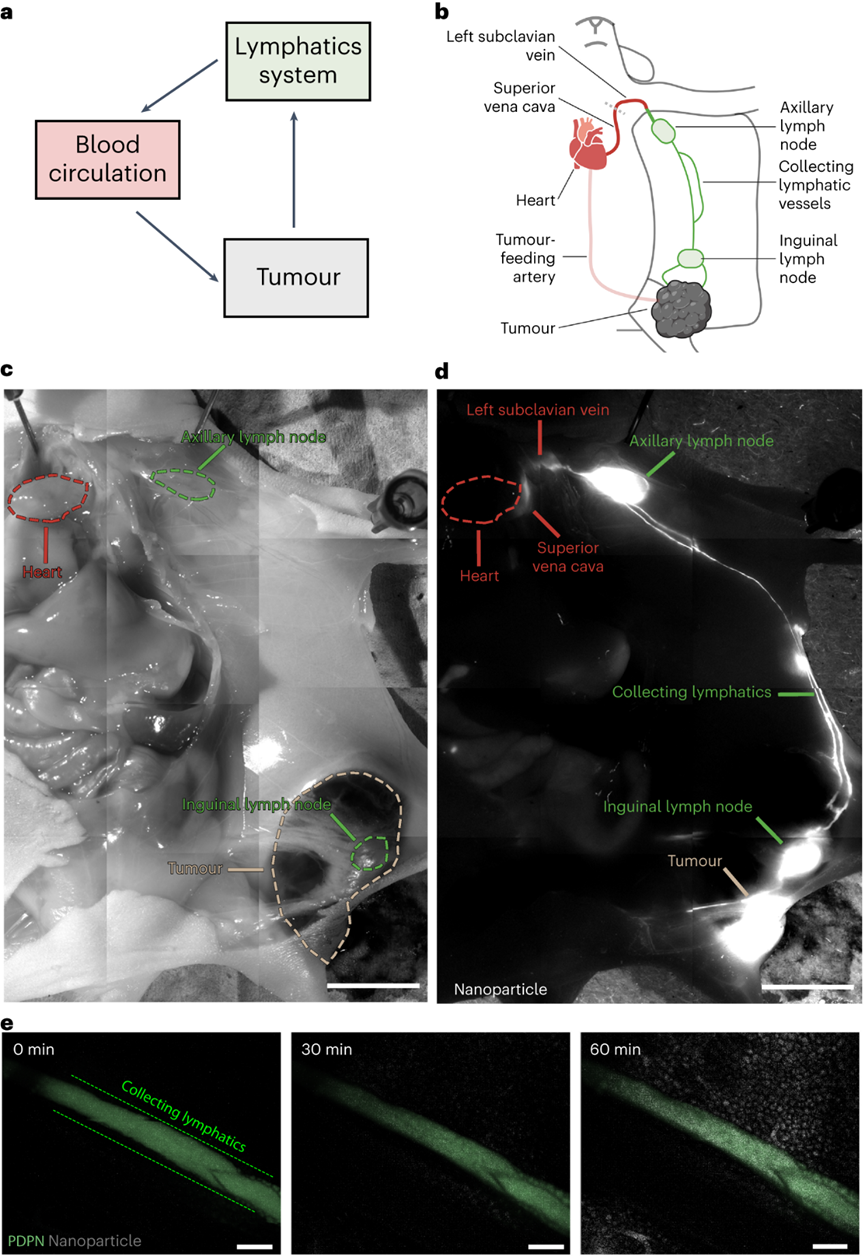

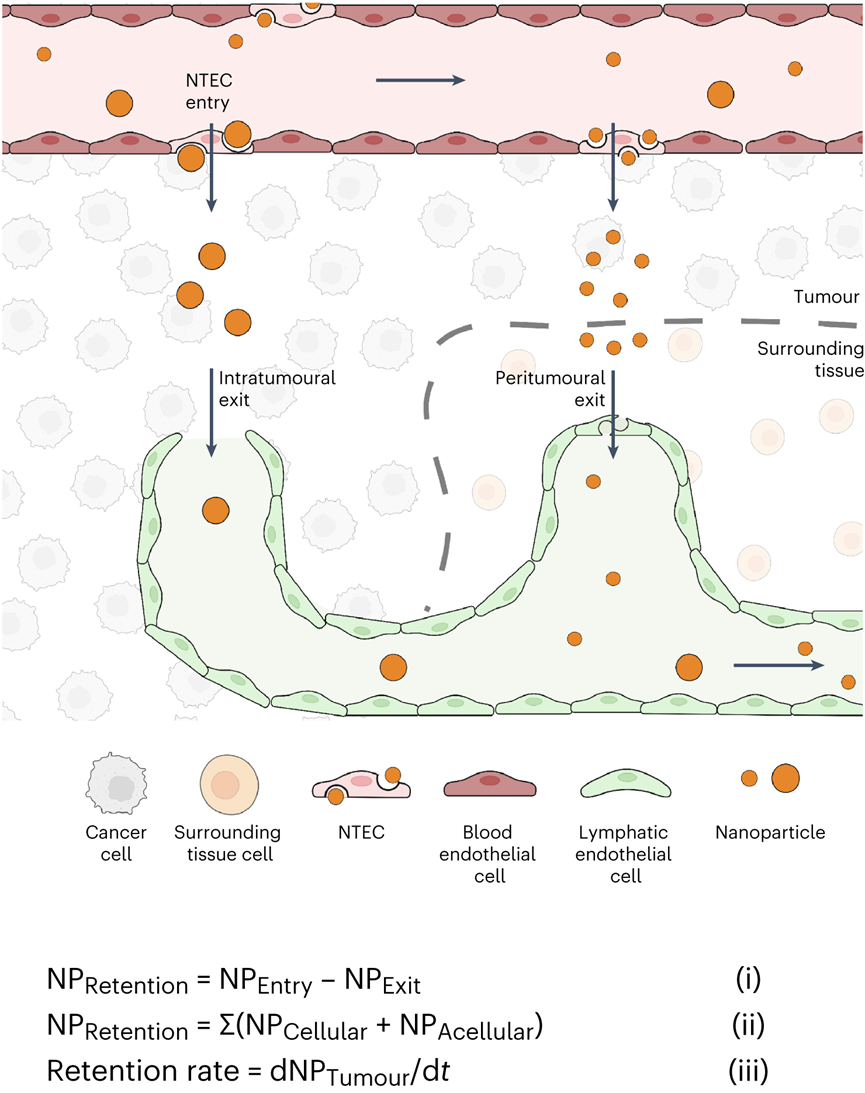

設計納米顆粒遞送系統以將制劑運送到實體腫瘤需要對納米顆粒進入和排出過程的深入理解。目前解釋這些過程的教條是EPR效應。它指出納米顆粒通過內皮間隙進入實體腫瘤,并留在腫瘤內。這些研究顯示了通過光學顯微鏡顯示淋巴管塌陷的組織學圖像,并表明蛋白質和大分子在功能測定中與這些血管不共定位。EPR機制促使研究人員專注于具有長循環,多種特性和功能的工程顆粒,并且尺寸足夠小,可以通過間隙擴散以被動進入腫瘤。但是學界開始質疑這一原理,因為納米顆粒在癌癥應用中的臨床應用很差。如果這種機制是正確的,為什么這么多納米顆粒在臨床試驗中失敗?加拿大多倫多大學化學系與生物工程研究所的Warren C W Chan教授一直對EPR效應存疑,EPR效應就一定是正確的嗎?Warren C W Chan教授在繼2020年于Nature Materials上闡述了納米粒子進入實體瘤的新機制之后,完成對教條的挑戰之后。近日又再次在Nature Materials上發表了納米粒子離開實體瘤的相關機制。作者團隊展示了納米粒子通過腫瘤內部或周圍的淋巴管離開腫瘤,主要的淋巴排出機制取決于納米顆粒的大小。通過淋巴管離開腫瘤的納米顆粒返回血液系統,并通過再循環與腫瘤作用。這確定了納米顆粒遞送到實體瘤的機制,作者團隊稱之為主動傳輸和保留原則。這種遞送原則為設計用于癌癥治療和檢測的納米藥物提供了新的框架。針對納米顆粒是否通過腫瘤內淋巴管離開腫瘤,目前的理論指出這些淋巴管塌陷,這意味著管腔太小,納米顆粒無法通過。可能是因為光學顯微鏡成像時,大多數腫瘤淋巴管的大小接近或低于衍射極限,導致看上去“塌陷”。TEM成像的所有腫瘤淋巴管的管腔尺寸大于286nm,腫瘤淋巴管足夠大,可以進行納米顆粒運輸。首先確定納米顆粒是否向淋巴管移動并運輸到淋巴管中。將 15 nm 金納米顆粒靜脈注射到腫瘤小鼠中。120 h后,納米顆粒與腫瘤內淋巴管分離的距離減少了 50.1μm,淋巴管壁的納米顆粒強度從0.33 a.u.增加到0.58 a.u.。納米粒子在所有時間點都在管腔內。這些結果表明,納米顆粒向腫瘤內淋巴管移動,到達淋巴管壁并在腔內發現。組織學能夠量化更多的腫瘤淋巴管群,TEM能夠可視化單個納米顆粒。將15nm納米顆粒直接施用于腫瘤中,并在1小時后制備用于組織學或TEM的腫瘤切片。在組織學切片中80.7%的納米顆粒(白色)定位于腫瘤內淋巴管(紅黃色)。雖然在腫瘤淋巴管內也觀察到100nm納米顆粒存在,但頻率比15nm納米顆粒低了21倍。檢查不同納米顆粒尺寸和材料類型的通過不同的注射方案在不同腫瘤模型中腫瘤內淋巴轉移。53%的50 nm金納米顆粒,61%的100 nm金納米顆粒,67%的100 nm二氧化硅納米顆粒和47%的100 nm脂質體定位于腫瘤內淋巴管。數據共同表明,納米顆粒均會通過腫瘤內淋巴管離開腫瘤。研究納米顆粒是否通過腫瘤周圍淋巴管離開腫瘤。這個過程需要納米顆粒從腫瘤邊緣運輸出來,積聚在周圍組織中,并通過腫瘤周圍淋巴管排出。使用上文相似的方案,120h后,納米顆粒到淋巴管的距離減少了51.8μm,管壁處的平均納米顆粒強度從0.21 a.u.增加到0.62 a.u.。在1h和24h在腫瘤周圍淋巴管內觀察到低納米顆粒信號,120 h觀察到大納米顆粒簇。腫瘤周圍淋巴管的組織學顯示,74%的納米顆粒(白色)位于腫瘤周圍淋巴管。TEM成像顯示單個納米顆粒通過相互連接的囊泡和液泡簇穿過腫瘤周圍淋巴管壁。ICP-MS和組織學證實,這些由腫瘤周圍淋巴管排出的納米顆粒被運出腫瘤。測試不同納米顆粒尺寸和材料類型的通過不同的注射方案在不同腫瘤模型中腫瘤周圍淋巴轉移。50 nm金納米顆粒、100 nm金納米顆粒、100 nm二氧化硅納米顆粒和100 nm脂質體分別存在40.0%、36.6%、20.0%和30.0%定位于腫瘤周圍淋巴管。這些結果表明,不同腫瘤模型和不同注射方案的不同大小和組成的納米顆粒均會通過腫瘤周圍淋巴管排出腫瘤。研究納米顆粒是否通過血管離開腫瘤,假設這種退出機制同時通過間隙和運輸囊泡。將 15 nm 納米顆粒直接注射到腫瘤中,1h時大多數納米顆粒留在腫瘤內,而只有0.026%在血液循環內。鑒于血液循環中納米顆粒的數量,計算出納米顆粒通過間隙和囊泡從腫瘤中運輸出并進入血管的準確率大于97%。TEM結果在內皮細胞間隙和囊泡中發現了3nm納米顆粒,證實了納米顆粒通過血管離開腫瘤。但通過淋巴管排出相比,這些過程很少見。間隙和囊泡通過血管運輸的納米顆粒密度分別僅為每毫米7.2和10.4個納米顆粒,而腫瘤內和周圍淋巴管每毫米分別運輸43.5和2123.3個納米顆粒。對不同的納米材料重復這種定量。向B16F10腫瘤施用100nm金和二氧化硅納米顆粒,在間隙或囊泡內都沒有觀察到這些納米顆粒。對MMTV-PyVT腫瘤模型重復了這種定量,同樣,納米顆粒很少通過間隙和囊泡運輸。TEM證實納米顆粒通過間隙和囊泡運輸過程通過血管離開腫瘤,但與淋巴管排除機制相比,這些過程很少被觀察到。接下來作者團隊確定主要的排出機制。使用淋巴管造影確定了腫瘤引流淋巴系統,并進行血管結扎以防止納米顆粒從淋巴系統轉移到血液循環中。將30 nm、50 nm和100 nm金納米顆粒注射到腫瘤中。由于腫瘤引流淋巴系統被結扎,通過淋巴管離開腫瘤的納米顆粒保留在周圍組織和腫瘤引流淋巴系統中。通過血管離開腫瘤的納米顆粒位于血液和主要單核吞噬細胞系統(MPS)器官(肝臟和脾臟)內。結果顯示43.6%的15nm納米顆粒通過淋巴管離開腫瘤,但只有9.6%通過血管離開腫瘤,表明淋巴管機制比血管機制高出4.6倍。對于30 nm,50 nm和100 nm納米顆粒,淋巴管機制分別超過血管機制8.1,12.3和41.0倍。預計血液排出量會隨著納米顆粒的增大而減少。納米顆粒主要通過淋巴管而不是血管離開腫瘤,因為與瘤內壓力相比,淋巴管的內壓較低,并且具有納米顆粒運輸的超微結構特征,這在數學建模與其他腫瘤模型中也得到了驗證。進一步確認兩種淋巴出口機制中的哪一種占主導地位。首先通過血管內皮生長因子受體-3抑制劑MAZ51抑制腫瘤內淋巴管抑制腫瘤內淋巴管排出納米顆粒,同時保持腫瘤周圍淋巴管不變來區分它們的貢獻。對于15nm納米顆粒,24h后分別有40.6%和10.6%納米顆粒駐留在MAZ51處理和對照的腫瘤內。15nm納米顆粒的腫瘤內與腫瘤周圍淋巴管排出的比率計算值為0.6。對30 nm,50 nm和100 nm納米顆粒重復實驗。30nm納米顆粒的比率在1附近,但50 nm和100 nm納米顆粒通過腫瘤內排出的比例高于腫瘤周圍淋巴管(分別高2.03和2.86倍)。這些趨勢同樣適用于靜脈內給藥的納米顆粒。這一證據表明,主要的排出機制取決于納米顆粒尺寸。較小的(15 nm)納米顆粒主要分別通過腫瘤周圍淋巴管離開腫瘤,而較大的(50 nm和100 nm)納米顆粒主要分別通過腫瘤內淋巴管離開腫瘤。中等尺寸(30nm)納米顆粒以相近的比例通過腫瘤內和腫瘤周圍淋巴管離開腫瘤。探索通過淋巴機制離開腫瘤的納米顆粒是否通過胸導管進入血液循環。Cy5偶聯的15nm金納米顆粒注射到腫瘤中,并對引流腫瘤的淋巴系統進行熒光成像。在引流腫瘤的淋巴系統系統中觀察到納米顆粒(白色),包括腹股溝和腋窩淋巴結,以及連接這些組織與腫瘤的淋巴管。納米顆粒位于淋巴管內傳出至腋窩淋巴結、鎖骨下靜脈和通向心臟的上腔靜脈。活體成像進一步證實了納米顆粒通過該系統的轉運。ICP-MS證實,15nm金納米顆粒從淋巴系統轉移回血液循環。?在引流腫瘤的淋巴系統、血液循環和連接這兩個系統的部位也發現了100 nm的納米二氧化硅納米顆粒和脂質體。這一證據表明,納米顆粒在離開腫瘤后通過淋巴機制被轉移回血液循環。這些納米顆粒有可能在全身再循環,并在另一次通過中與腫瘤相互作用。作者團隊的研究結果提出一種納米顆粒遞送到實體瘤的機制,以替代EPR效應。EPR機制促使研究人員專注于具有長循環,多種特性和功能的工程顆粒,并且尺寸足夠小,可以通過間隙擴散以被動進入腫瘤。但是學界開始質疑這一原理,因為納米顆粒在癌癥應用中的臨床應用很差。如果這種機制是正確的,為什么這么多納米顆粒在臨床試驗中失敗?作者團隊認為EPR機制可能不正確,在十年間研究了特定的納米顆粒進入和排出途徑,以及這些途徑如何決定納米顆粒的運輸。這些研究是系統地進行的,能夠將研究結果拼湊成一個具體的中心概念。2020年,作者團隊證明了主導進入機制是通過一個主動運輸過程。在這里,作者團隊專注于納米顆粒退出機制。作者先后的實驗結果闡述了,納米顆粒通過主動運輸過程進入腫瘤,包括跨內皮,囊泡-液泡細胞器和EPR效應。納米顆粒通過基于細胞的腫瘤環境在腫瘤環境中運輸或流體動力學機制,在腫瘤中與各種成分相互作用。然后,納米顆粒通過腫瘤內或腫瘤周圍淋巴管離開腫瘤,具體取決于它們的大小。通過淋巴機制離開腫瘤的納米顆粒通過淋巴系統輸送,最終會重新進入血液循環,從而再次將它們輸送到腫瘤。納米顆粒保留是由從進入到出口的運輸延遲引起的腫瘤中納米顆粒的量。這種延遲是運輸機制(例如,擴散,對流,基于細胞)以及納米顆粒與腫瘤細胞和無細胞成分相互作用的結果。這些相互作用可能會永久地將納米顆粒困在腫瘤內。由于生物成分的差異,這些相互作用在腫瘤模型之間可能有所不同,導致不同的納米顆粒保留量。將這些傳輸過程的收集稱為主動傳輸和保留(ATR)原則。作者團隊概述了四個研究領域:(1)確定通過內皮細胞的納米顆粒轉運機制。(2)通過納米顆粒與腫瘤微環境成分的相互作用,評估納米顆粒設計在影響腫瘤保留中的作用。(3)探查腫瘤中淋巴管與健康組織之間的功能和生理差異(例如,通透性變化,液體轉移能力等)。(4)研究功能性淋巴管對腫瘤內納米顆粒轉運的影響。這些基礎研究將定義ATR原理的設計規則和數學方程。最終,這一原則應該改變設計腫瘤遞送顆粒和材料的策略。它應該引導研究人員通過納米顆粒和生物系統之間的分子相互作用來控制納米顆粒的運輸和保留,以增加遞送,希望這將改善納米藥物對人類患者的臨床轉化。(本文閱讀)Luan N M Nguyen, Zachary P Lin, Shrey Sindhwani, et al. The exit of nanoparticles from solid tumours. Nat Mater. 2023 Aug 17.https://www.nature.com/articles/s41563-023-01630-0(推薦閱讀)Shrey Sindhwani, Abdullah Muhammad Syed, Jessica Ngai, et al. The entry of nanoparticles into solid tumours. Nat Mater. 2020 May;19(5):566-575.https://www.nature.com/articles/s41563-019-0566-2