特別說明:本文由學研匯技術 中心原創撰寫,旨在分享相關科研知識。因學識有限,難免有所疏漏和錯誤,請讀者批判性閱讀,也懇請大方之家批評指正。

研究背景

1901年,F. Kipping 首次合成了穩定的硅烷酮;1943年,道康寧公司首次實現了硅烷酮的工業化生產。由于其特殊的物理和化學性質,不同形式有機硅材料(油、橡膠、凝膠和樹脂)得到了極為廣泛的應用。

關鍵問題

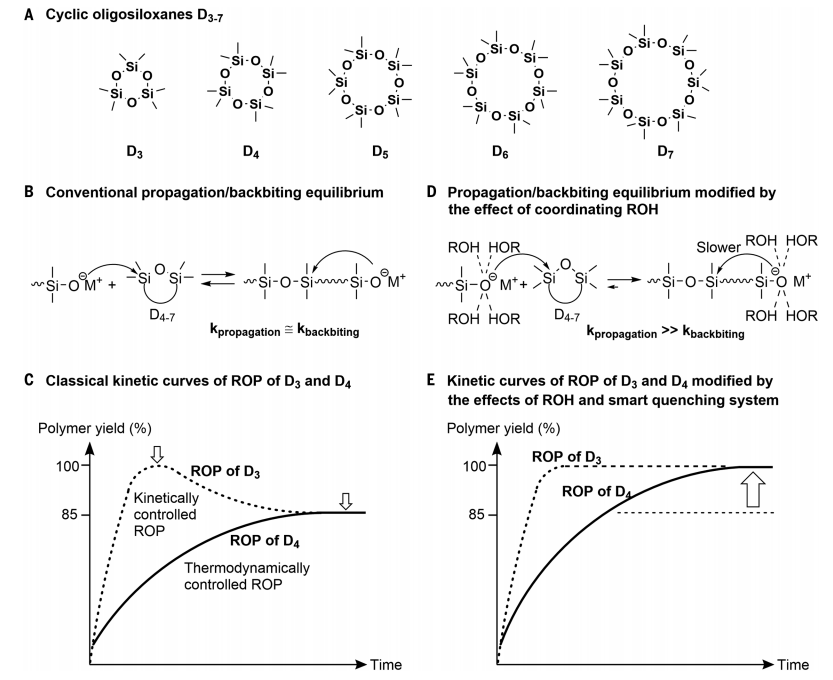

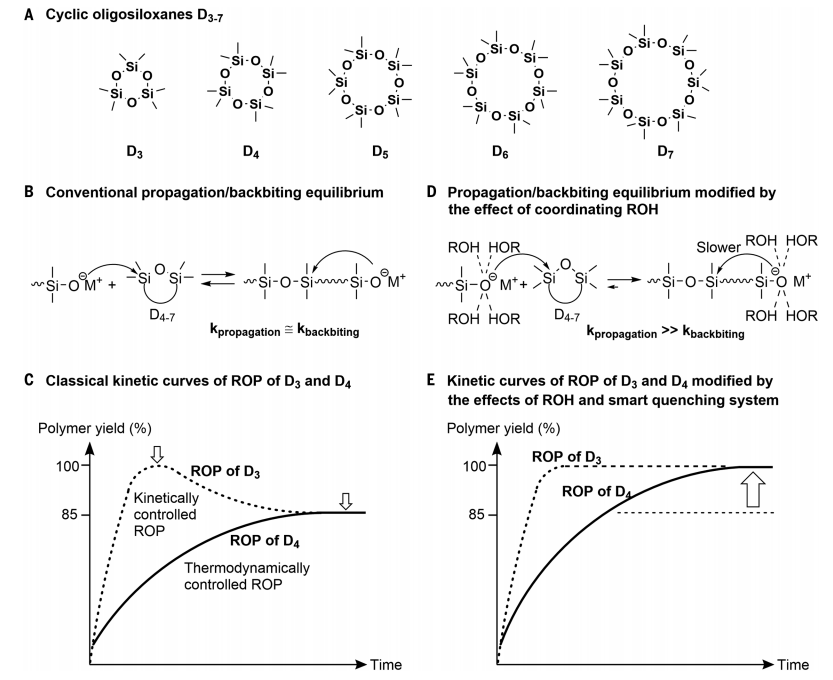

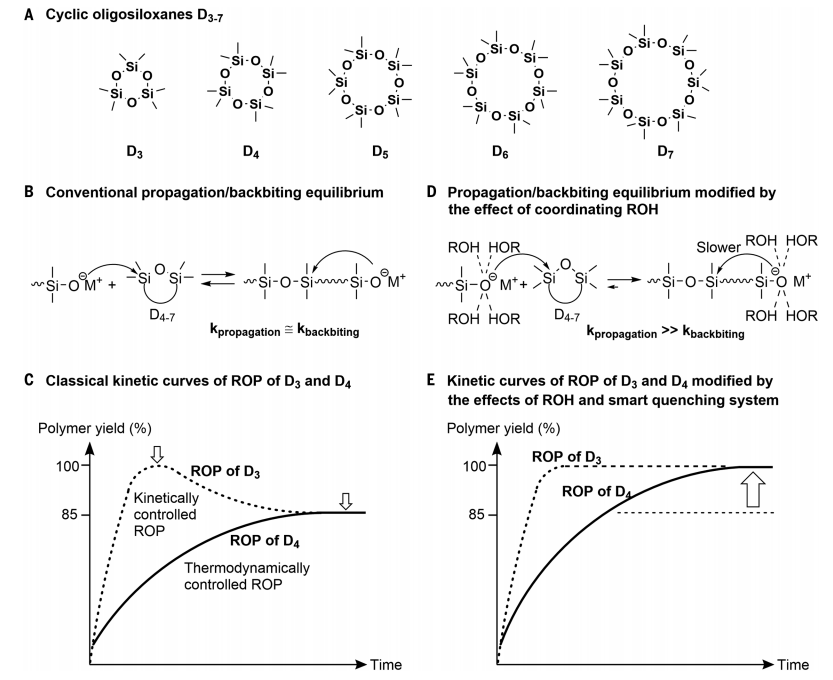

1、有機硅合成的卡脖子問題是易受到環狀低聚硅氧烷污染盡管有機硅的合成取得了重要進展,但一個眾所周知的卡脖子問題是無論使用何種方法,總會存在環狀低聚硅氧烷(約 10 至 15%)的系統污染。2、低聚硅氧烷存在潛在毒性,解決其污染問題勢在必行目前,近50%的新型護膚品至少含有一種有機硅,而低分子量環狀硅氧烷能夠克服人體皮膚屏障并存在潛在毒性,因此解決這一污染問題至關重要。3、聚合物鏈端的反咬過程與環狀單體開環存在不可避免的競爭環狀低聚硅氧烷污染通常是由聚合物鏈端的反咬反應造成的,該過程與通過環狀單體開環聚合(ROP)進行的鏈增長競爭,被認為是不可避免的,且通常會產生熱力學控制的反應混合物(聚合物/環狀低聚硅氧烷= 85/15)。

新思路

有鑒于此,圖盧茲大學Tsuyoshi Kato等人發現利用簡單的醇與陰離子鏈端的配位可以防止硅氧烷鏈的反咬過程,避免了環狀雜質的產生。通過精心設計的季膦陽離子充當自猝滅系統,響應配位醇的損失,從而在環反咬反應開始之前阻止反應進行。利用這兩種效應的結合實現了八元硅氧烷環D4的熱力學控制ROP,避免產生環狀低聚硅氧烷副產物。作者闡明了聚合物/環狀低聚物混合物的產生的原因,并提出可以通過抑制反咬過程并改變熱力學聚合物/環狀低聚物比率來抑制副產物的產生。作者提出構建對配位醇的損失做出響應的自動淬滅系統來強化反咬反應抑制過程,合成了無醇且穩定的磷醇鹽 1-xBnOH,并證明該物質具有熱不穩定性,可用作由配位醇損失自動觸發的智能自猝滅系統。作者表明使用二硅氧烷封端劑 1,3-二乙烯基(四甲基)硅氧烷 (M2Vi) 可以實現更精確的聚合物尺寸控制,開發的基于聚二甲基硅氧烷 (PDMS)的 引發劑與D4可以實現產率>99%的有機硅。1、通過簡單的醇實現了硅氧烷鏈的反咬過程的有效抑制作者報告了通過醇與活性硅醇酯鏈端的簡單配位可以防止反咬過程,且利用季膦陽離子可以作為智能自猝滅系統,在反咬反應開始前即抑制反應進行。2、首次實現了八元硅氧烷環D4的近100%開環聚合作者結合了苯甲醇抑制硅氧烷鏈反咬以及季膦陽離子抑制反咬反應的發生這兩種效應,實現了八元硅氧烷環的完全開環聚合。作者闡明了熱力學控制比例的聚合物/環狀低聚物混合物的產生主要是由于聚合物鏈末端反向咬合速率與通過環狀單體開環進行的增長競爭平衡。因此,通過抑制反咬過程并改變熱力學聚合物/環狀低聚物比率,則可以在不產生環狀低聚物的情況下實現D4的ROP。作者通過苯甲醇與活性硅醇酯鏈端的簡單配位防止反咬過程,并精心設計的季膦陽離子阻止反咬反應的發生,最終實現了D4的熱力學控制陰離子 ROP,杜絕了環狀低聚硅氧烷污染物的產生。

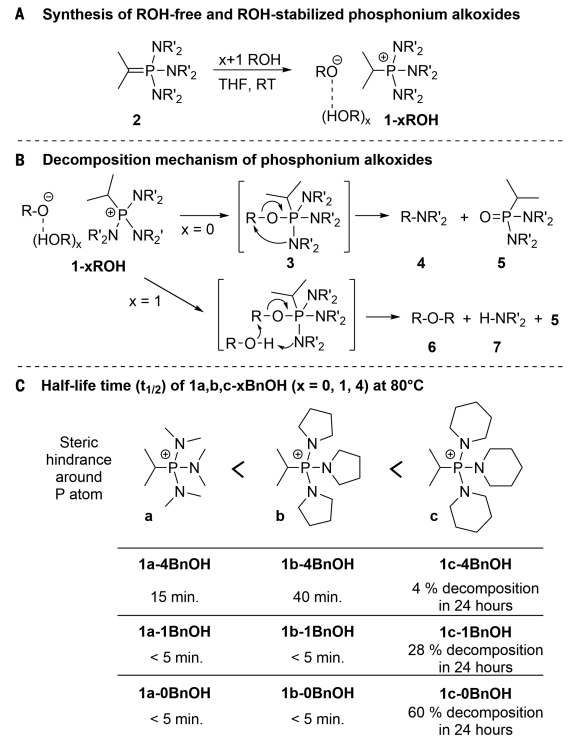

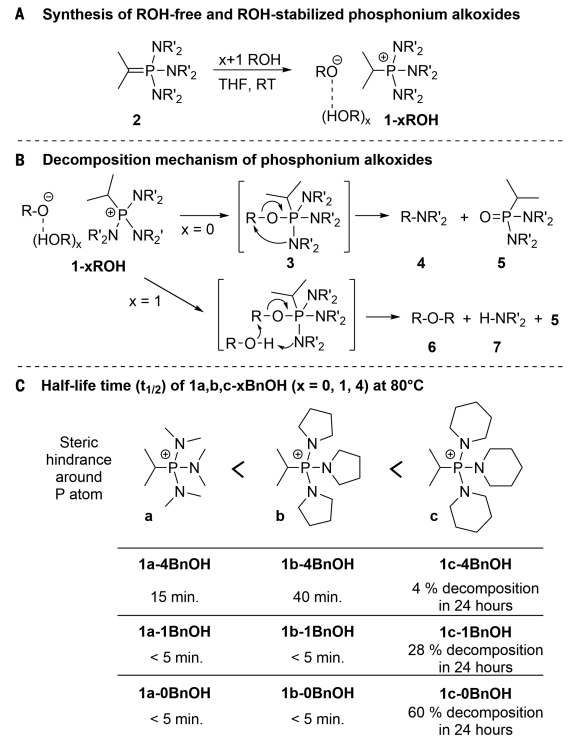

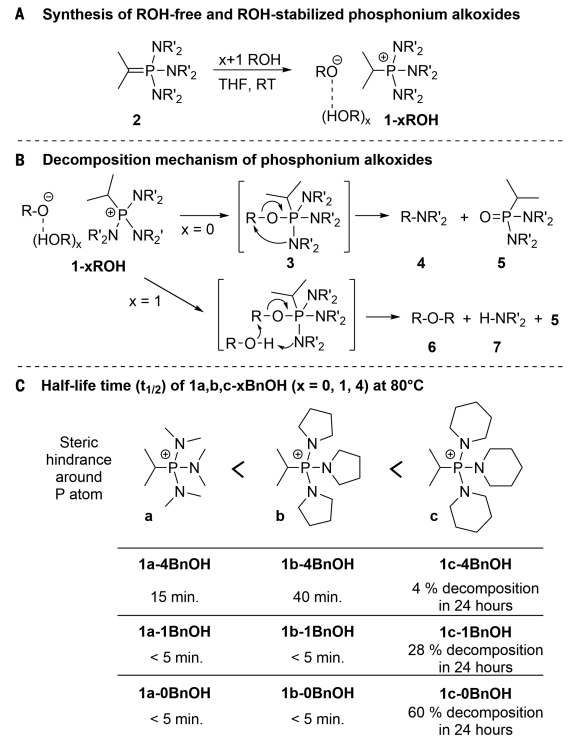

作者創新性地提出構建一個對配位醇的損失做出響應的自動淬滅系統來強化反咬反應抑制過程。使用(異丙基)三(二烷基氨基)-膦烷氧基化合物1-xROH,該醇鹽通過弱氫鍵相互作用形成醇配位穩定的醇鹽陰離子。一旦失去配位醇,鏈端的離子對則開始反應生成中性鏈端,從而猝滅聚合過程。作者合成了無醇且穩定的磷醇鹽 1-xBnOH,表征結果表明該物質具有熱不穩定性。1-xBnOH的穩定性與P原子周圍的空間位阻密切相關,單配位季膦醇鹽分解加劇,可用作由配位醇損失自動觸發的智能自猝滅系統。

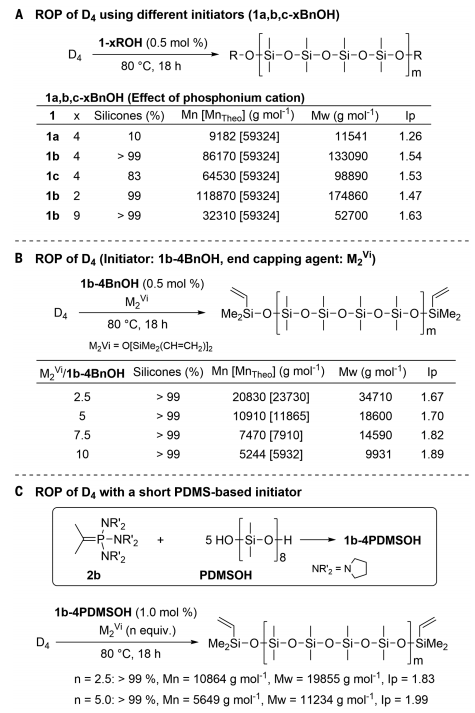

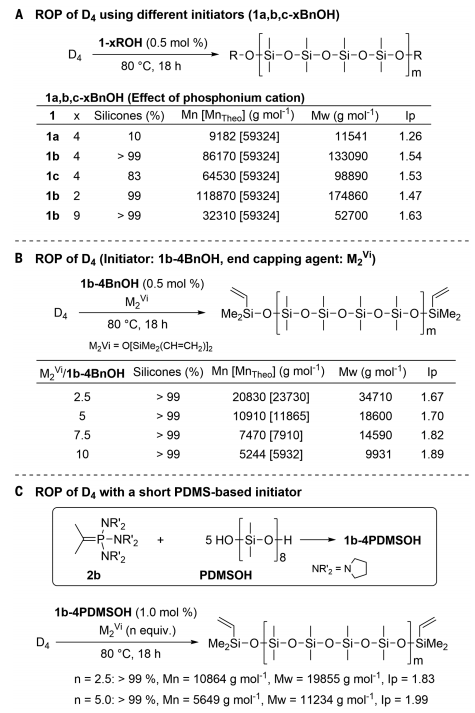

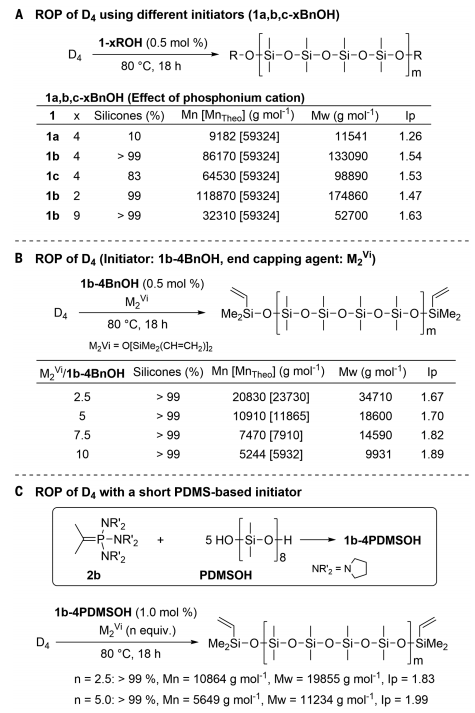

作者發現可以通過添加的醇量粗略地調節所得聚合物的尺寸。作者通過模型反應的密度泛函理論計算,表明使用二硅氧烷封端劑 1,3-二乙烯基(四甲基)硅氧烷 (M2Vi) 可以實現更精確的聚合物尺寸控制,而不會失去 ROP 的完全轉化特性。通過改變M2 Vi相對于1b-4BnOH的量可以以優異的產率 (>99%) 獲得有機硅聚合物。進一步地,作者制備了基于PDMS的引發劑1b-4PDMSOH。在M2 Vi存在下,D4與該引發劑的 ROP實現了產率>99%的有機硅,并具有預期的聚合物尺寸。結果表明,PDMS中的硅烷醇官能團 (Si-OH) 還可以充當陰離子鏈端的穩定劑,以防止環狀低聚物的形成。因此,作者認為D4的完整ROP實際上是可以實現的。

展望

總之,本工作通過醇與陰離子鏈端的配位避免硅氧烷鏈的反咬過程,同時利用季膦陽離子抑制環反咬反應的發生,實現了八元硅氧烷環D4的熱力學控制ROP,避免產生環狀低聚硅氧烷副產物。LIMIAO SHI, et al. Ring-opening polymerization of cyclic oligosiloxanes without producing cyclic oligomers. Science, 2023, 381(6661):1011-1014.DOI: 10.1126/science.adi1342https://www.science.org/doi/10.1126/science.adi1342