第一作者:周維

通訊作者:何清教授

通訊單位:湖南大學(xué)化學(xué)化工學(xué)院、化學(xué)生物傳感與計量學(xué)國家重點實驗室

論文DOI:10.1038/s41467-023-41056-5

1、全文速覽:

近日,湖南大學(xué)何清課題組基于超蕃分子籠首次報道了一類新概念非多孔非晶態(tài)(“雙非”)超吸附材料。這類材料不僅對碘蒸氣具有優(yōu)異的捕獲能力,而且可以以靜態(tài)或動態(tài)吸附的方式將模擬廢液中的I2或I3―高效分離出來。該“雙非”超吸附材料對水溶液中碘的最大吸附量以及廢液中痕量碘的清除能力和選擇性超越了目前所有多孔吸附材料,同時具有良好的可回收性和重復(fù)利用性。這項研究工作為發(fā)展先進功能吸附材料開辟了一條新途徑。

2、背景介紹:

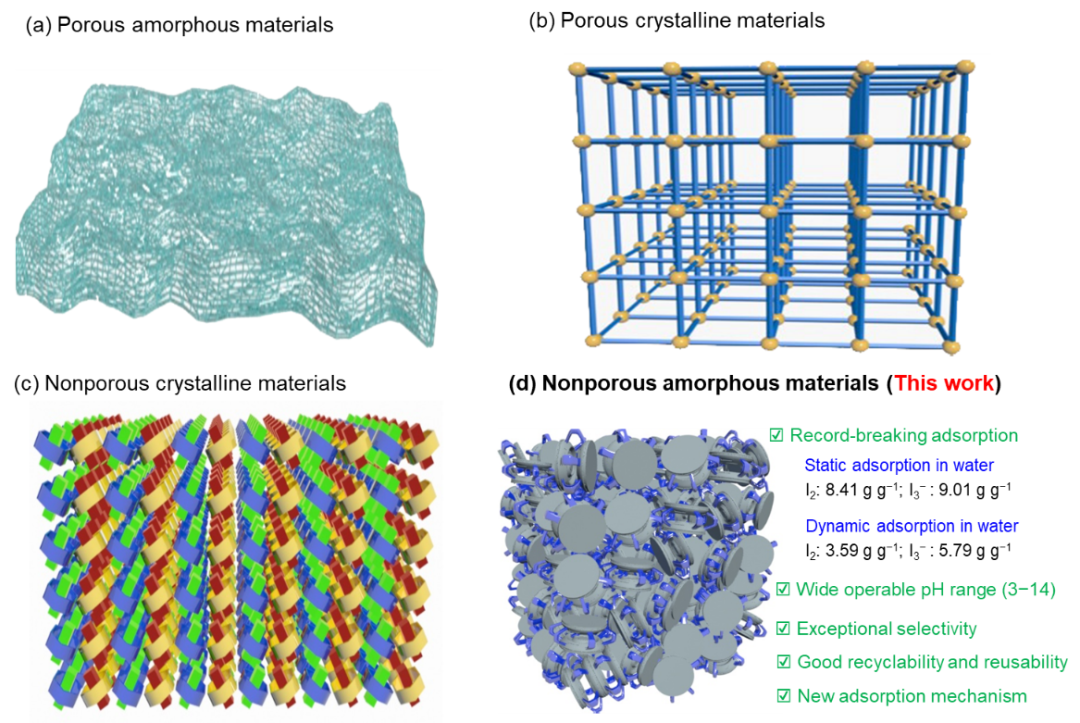

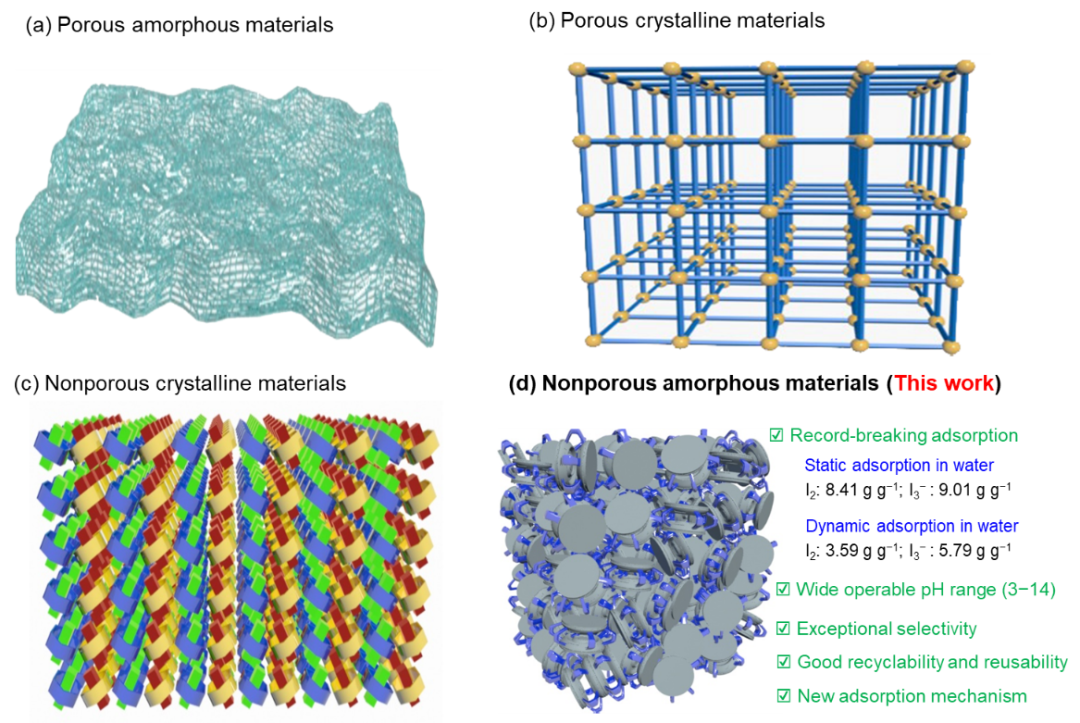

核能是一柄“雙刃劍”,它為人類社會的發(fā)展和進步提供了清潔的能源,然而也帶來了一些負面問題,例如高放射性核廢料的處理。其中由239Pu和235U裂變的產(chǎn)物碘(129I 和 131I,前者具有超長的半衰期約1.6 × 107 年,后者半衰期為8天)通常以I2和I3―的形式存在于核電站的煙囪氣或核廢水中,對人類的健康和環(huán)境造成了重大影響。因此,從氣態(tài)或者水介質(zhì)中選擇性清除碘具有重要意義。在過去的十年中,已經(jīng)開發(fā)了大量用于碘吸附的材料,包括多孔非晶態(tài)材料和多孔晶態(tài)材料(COF、MOF、COP和POP,圖1)。目前,大多數(shù)吸附材料對氣態(tài)碘表現(xiàn)出優(yōu)異的吸附性能,但對水媒介中的碘往往表現(xiàn)出很差的吸附能力。然而,面對極端復(fù)雜的真實體系,大多數(shù)已知的碘吸附材料依然無能為力。近日,湖南大學(xué)何清課題組基于超蕃功能分子體系開發(fā)了一類新型非多孔非晶態(tài)超吸附材料(NAS),其對水溶液中的碘靜態(tài)最大吸附量能達到9.01 g g–1,動態(tài)最大吸附量可達到5.79 g g–1。同時,該類超吸附材料能夠高效、高選擇性地清除水溶液中微量或痕量的碘,且該材料能夠?qū)崿F(xiàn)多次回收、再利用,表明其在核廢液無公害化處理方面具有潛在的應(yīng)用價值。

圖1,4種類型吸附劑。

3、圖文解析:

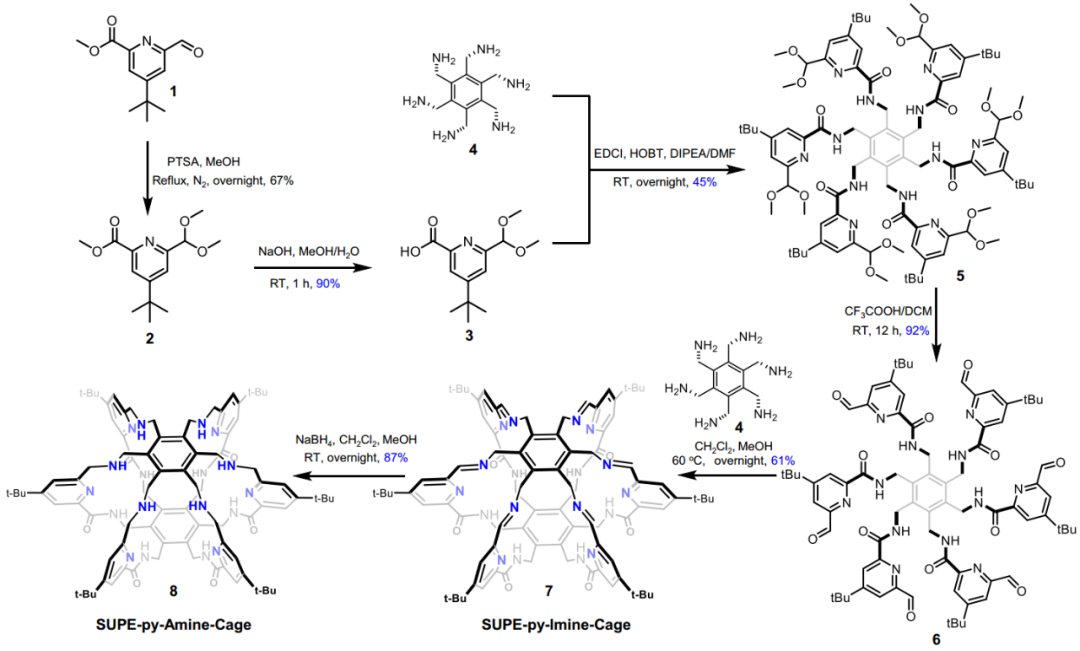

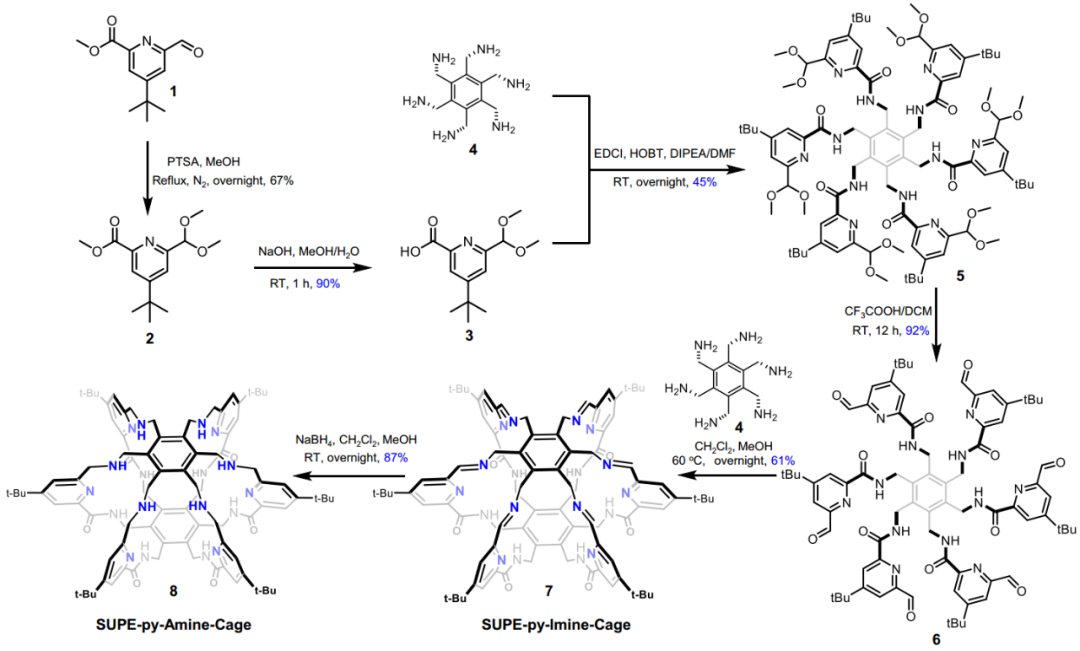

超蕃是一種通過六條側(cè)臂連接兩個平行苯環(huán)所構(gòu)成的獨特分子結(jié)構(gòu),具有準(zhǔn)封閉的內(nèi)腔及超多結(jié)合位點,在氣體儲存、采礦和廢水中有害成分清除等方面具有潛在的應(yīng)用價值。作者設(shè)計了亞胺型超蕃(SUPE-py-Imine-Cage)和二級胺型超蕃(SUPE-py-Amine-Cage)兩個結(jié)構(gòu),其合成以化合物1為初始原料通過5步或6步反應(yīng)即可實現(xiàn)(圖2)。兩個超蕃的結(jié)構(gòu)分別通過核磁、高分辨和X射線單晶衍射分析進行了表征。

圖2,超蕃分子籠的合成步驟。

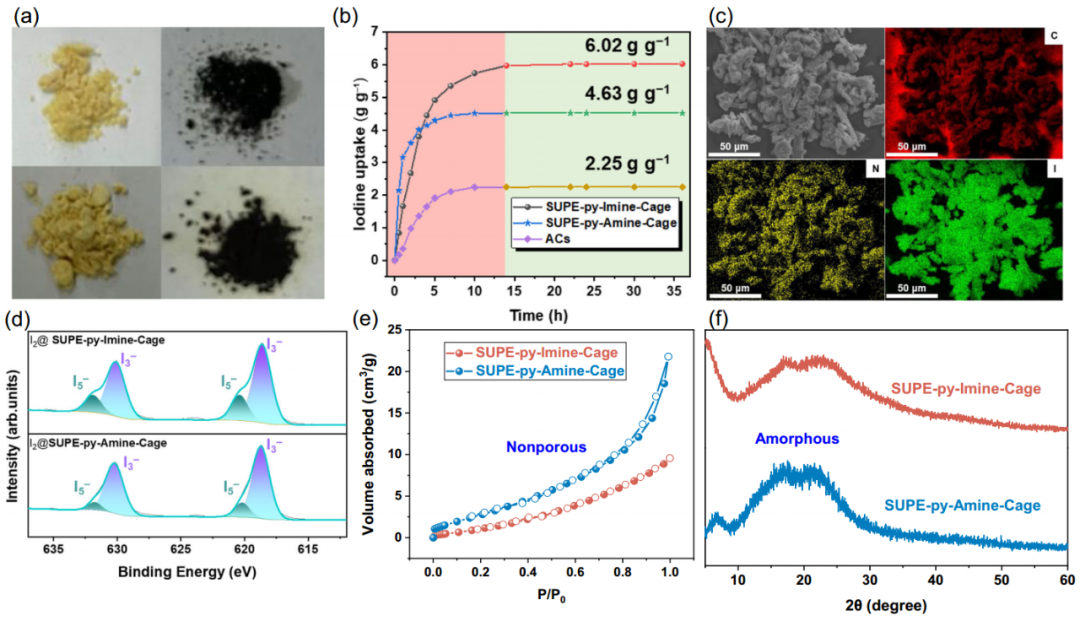

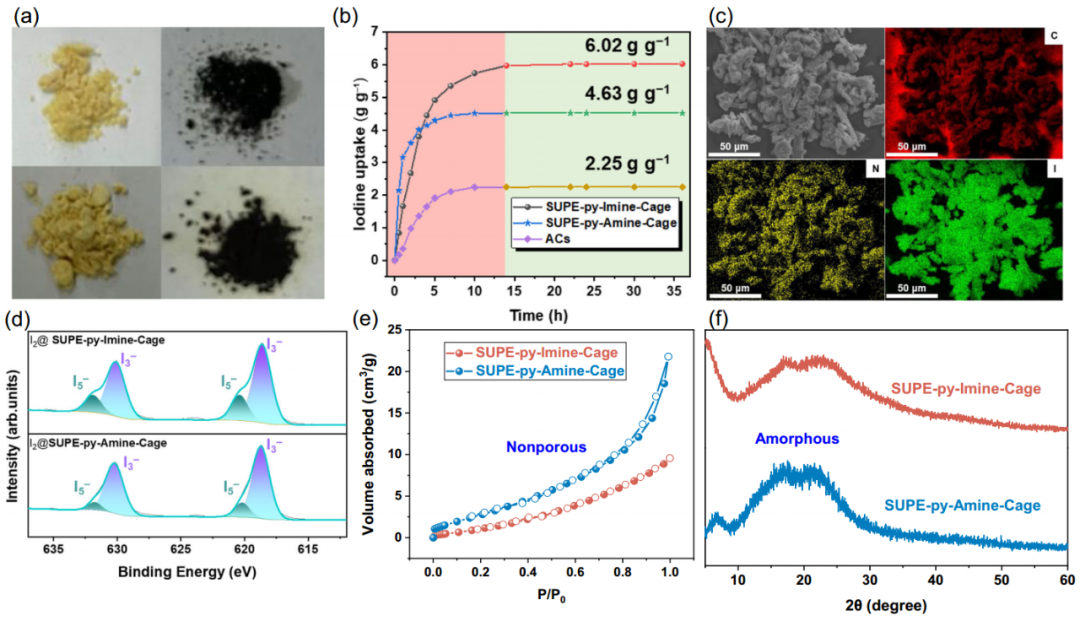

接下來,作者用兩類分子籠粉末直接進行了氮氣吸脫附實驗,測得其表面積 (SBET) 分別為7.5 m2 g―1(SUPE-py-Imine-Cage)和 13.2 m2 g―1 (SUPE-py-Amine-Cage),這表明制備的兩種超蕃粉末是非多孔分子材料(圖3e)。粉末 X 射線衍射 (PXRD) 分析發(fā)現(xiàn),兩種分子籠是非晶態(tài)固體粉末(圖3f)。因此,作者將該類超蕃定義為非多孔非晶態(tài)分子材料。由于兩類超蕃均含有多達18個氮原子,因此作者認(rèn)為他們可能對碘具有很好的吸附性能。首先,作者進行了碘蒸汽吸附實驗,將所制備的兩種 NAS材料暴露在 348 K 的碘蒸氣下,36 h內(nèi)觀察到兩種NAS的顏色從淺黃色變?yōu)樯詈谏▓D 3a),并且顏色隨著時間的推移而加深。其中,SUPE-py-Imine-Cage約在14 h碘吸附達到飽和(6.02 g g―1),而SUPE-py-Amine-Cage吸附碘蒸氣的飽和時間約為7 h(4.63 g g―1)(圖 3b),吸附量均超過活性炭(AC)(2.25 g g―1)。通過掃描電子顯微鏡(SEM)觀察發(fā)現(xiàn),兩類NAS都是形狀和尺寸不規(guī)則的無定形顆粒。而在碘吸附后,其不規(guī)則顆粒的形態(tài)基本保持不變,但更加蓬松。結(jié)合能量色散X射線光譜 (EDS)進一步確定了NAS中碘的均勻分布(圖3c)。綜上所述,兩種超蕃分子籠能夠作為一種高效的碘蒸氣吸附劑,其性能與大多數(shù)已知的用于吸收氣態(tài)碘的優(yōu)異多孔吸附劑相當(dāng)。

圖3,“雙非”超吸附劑的表征及其對碘蒸氣的吸附

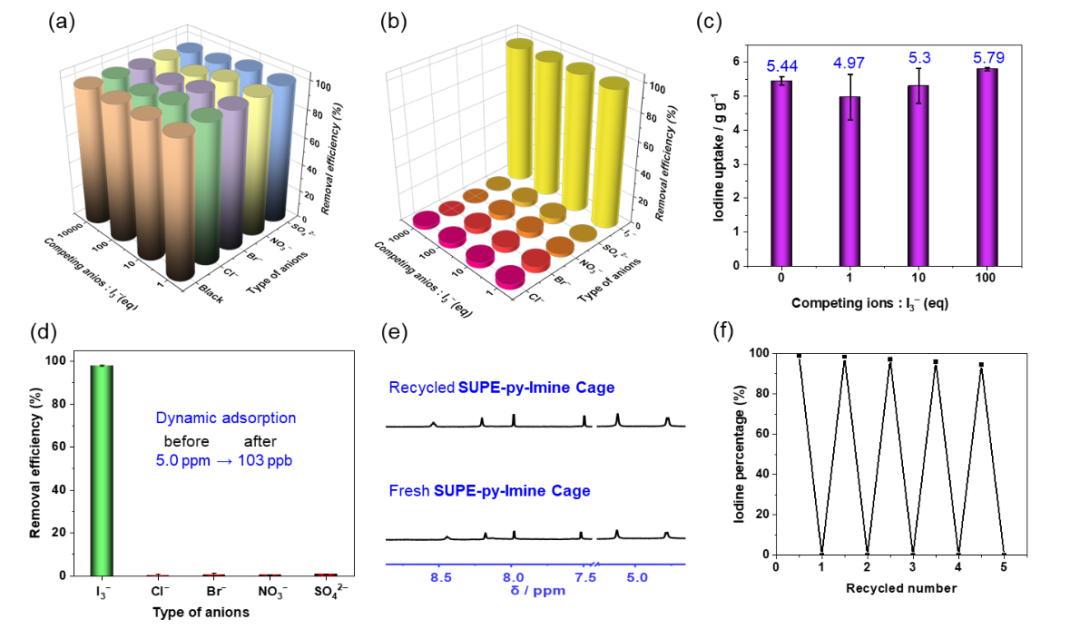

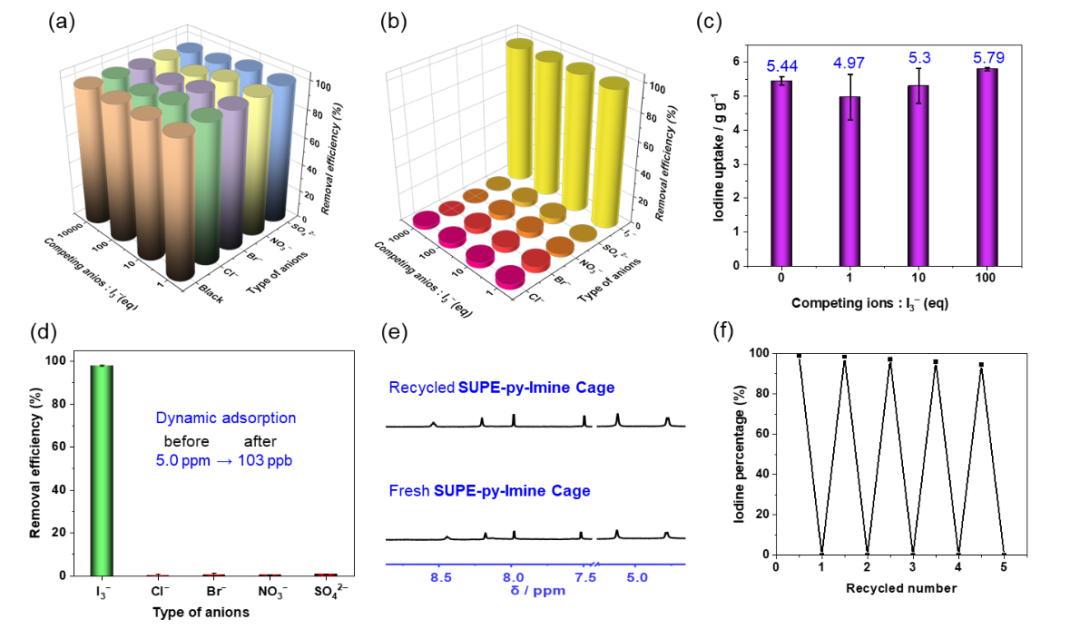

考慮到兩種NAS材料對氣態(tài)碘的優(yōu)異吸附性能,作者進一步對其水介質(zhì)中碘的吸附行為進行了研究。結(jié)果表明,在具有很寬pH范圍(pH=3-14)水溶液其對I2和I3―均具有良好的吸附性能(SUPE-py-Imine-Cage 的去除率>98 %,而SUPE–py–Amine–Cage約為100 %,圖 4b)。與此形成鮮明對比的是,在相同吸附條件下AC的碘去除率僅約為60 %。在吸附量吸附研究中發(fā)現(xiàn),飽和的碘水溶液從一開始的深棕色逐漸變?yōu)闊o色,在48h后達到吸附平衡,其中SUPE-py-Imine-Cage的對I2和I3―的吸附量分別達到了7.40和7.91 g g?1(圖4a和c)。隨后,作者為了更加貼合實際應(yīng)用場景,模擬了含競爭性陰離子(Cl―、Br―、NO3―和SO42―)的I2和I3―的核廢水,采用兩種NAS進行了競爭吸附實驗。結(jié)果表明,在不同pH值下,即使競爭陰離子和I2或者I3—的摩爾比達到100:1,對碘的清除率仍可接近100%。吸附量實驗表明,競爭性陰離子濃度越大NAS對 I2 或者I3―的吸附量也逐漸增加。在100:1的摩爾比下其對碘的最大吸附量達到了9.01 g g―1,刷新了水溶液中碘的最大吸附量記錄(I3―,圖4e和f)。而相同條件下,AC對碘的最大吸附量僅為2.83 g g—1。接下來,作者對痕量 I3—(低至 5.0 ppm)的吸附進行了研究。結(jié)果表明,即使存在1000倍摩爾當(dāng)量的競爭陰離子條件下,兩種NAS對碘的吸附性能也未受到顯著影響(清除率均大于98.5%,碘濃度可從5 ppm降至11 ppb,圖4d)。總的來說,這兩種NAS材料對水溶液中的碘表現(xiàn)出來的優(yōu)異吸附能力和選擇性已經(jīng)超過了文獻中報導(dǎo)的所有多孔材料,包括MOF、COF、POC和POP。

圖4水介質(zhì)中的靜態(tài)碘吸附。

基于靜態(tài)吸附的優(yōu)異性能,接下來作者嘗試采用兩種NAS作為固定相對水介質(zhì)中的碘進行動態(tài)吸附實驗。結(jié)果顯示,在寬的pH值范圍內(nèi)(pH=3-14)以及大量的競爭性陰離子存在情況下,SUPE–py–Imine–Cage 和SUPE–py-Amine-Cage對碘的去除率分別達到了100%和92 %。其對I2和I3―的最大吸附量分別達到了3.5 g g―1和5.79 g g―1(圖5)。痕量動態(tài)吸附實驗(低至 5.0 ppm)結(jié)果表明,兩種NAS材料對于痕量I3―也具有優(yōu)異的清除性能(圖5d)。

圖5、NAS 材料動態(tài)吸附結(jié)果和回收再利用表征。

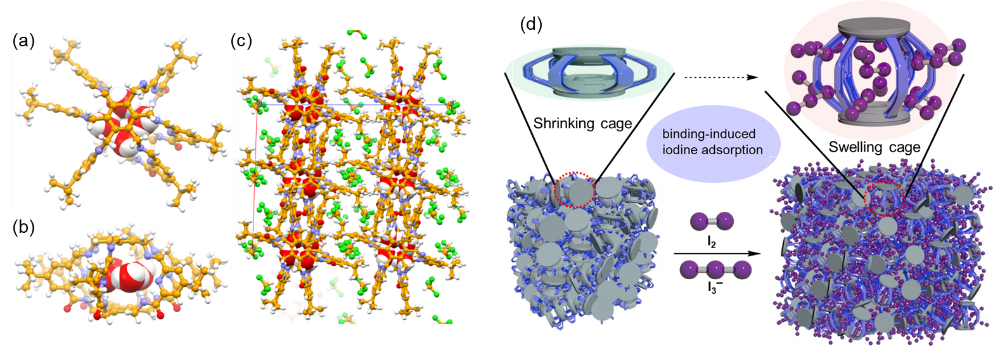

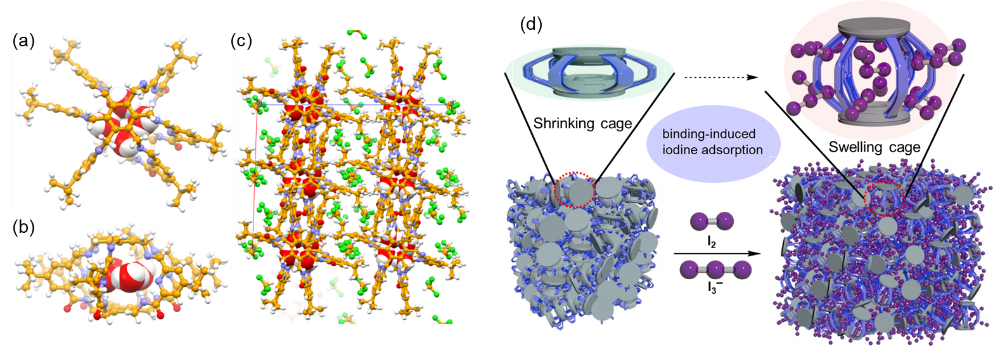

基于NAS材料優(yōu)異的吸附性能,作者提出了一種“吹氣球”機理。當(dāng)除去超蕃空腔內(nèi)、外的客體小分子后(溶劑分子,圖6a、b和c),由于超蕃六條側(cè)臂具有較強的柔順性,此時超蕃處于坍塌狀態(tài),表現(xiàn)出非多孔、非晶態(tài)的特點。而在超蕃與碘接觸后,碘客體分子被超蕃分子籠捕獲進入其內(nèi)部空腔導(dǎo)致超蕃分子籠被“撐起”處于膨脹狀態(tài)。超蕃的“膨脹”進一步誘導(dǎo)分子籠間出現(xiàn)空隙,從而進一步通過超蕃和碘之間的弱相互作用以及I-I之間的相互作用吸附和穩(wěn)定更多的碘,使得材料具備很大的吸附量。這個過程與吹氣球過程非常相似:吹氣球之前,一堆氣球都處于癟的狀態(tài),氣球內(nèi)外幾乎不充氣。但氣球逐個被吹脹之后,氣球內(nèi)填充了氣體使其體積膨脹,氣球與氣球之間也出現(xiàn)了大量空隙也可以填充空氣。該模型得到了IR、PXRD、XPS和X射線單晶衍射分析數(shù)據(jù)以及DTF和MD計算結(jié)果的支撐(圖6)。

圖6、NAS 材料的碘吸附機理研究。

4、總結(jié)與展望:

總之,本研究工作基于超蕃功能分子體系提出了一類新概念非多孔非晶態(tài)(“雙非”)超吸附材料。該材料對氣態(tài)和水介質(zhì)中的碘均具有極佳的吸附性能,其對水相中碘的最大靜態(tài)吸附量和最大動態(tài)吸附量分別達到了9.01和5.79 g g―1,均刷新了現(xiàn)有多孔材料對碘的最大吸附量紀(jì)錄。此外,該類“雙非”材料不僅能夠有效清除模擬核廢液中痕量的碘,而且具有良好的可回收再利用性,具有重要的應(yīng)用前景。該研究工作為開發(fā)先進超吸附材料用于環(huán)境污染物凈化、稀貴金屬高效開采回收以及核廢液無公害化處理等開辟了一條新道路。

5、作者介紹:

周維,目前在湖南大學(xué)化學(xué)化工學(xué)院攻讀博士學(xué)位。研究重點是開發(fā)先進的基于超蕃分子籠的分子功能材料,并且用于特定環(huán)境污染物和稀有貴金屬等的選擇性清除與回收,以第一作者身份在Nature Communications和Cell Reports Physical Science上發(fā)表3篇論文。

何清,湖南大學(xué)教授、博士生導(dǎo)師、國家高層次人才青年項目入選者、湖湘高層次人才聚集工程-創(chuàng)新人才,主持國家自然科學(xué)基金青年項目、面上項目等課題。主要研究方向為有機超分子化學(xué),包括超分子非共價相互作用力、功能超分子主體的構(gòu)筑與應(yīng)用、先進超分子材料。獨立開展研究工作之后,開辟了一類全新的超分子主體即超蕃分子籠;基于超蕃功能分子體系,構(gòu)筑了首個陰離子分子監(jiān)獄系統(tǒng)、發(fā)現(xiàn)了一種二氧化碳捕集-釋放新機制、提出了一類非多孔非晶態(tài)超級吸附材料(NAS),為發(fā)展靶向超分子藥物遞送系統(tǒng)、先進空氣二氧化碳捕獲轉(zhuǎn)化系統(tǒng)及超高性能分離材料奠定了基礎(chǔ)。在Chem. Rev., Chem. Soc. Rev., Acc. Chem. Res., J. Am. Chem. Soc., Chem,Angew. Chem. Int. Ed.和Nat. Commun.等國內(nèi)外知名期刊上發(fā)表SCI收錄論文50篇,擔(dān)任國際知名期刊《四面體》(Tetrahedron)和《四面體快報》(Tetrahedron Letters)青年編委,《Tetrahedron Chem》客座編輯。

課題組網(wǎng)站:

https://www.x-mol.com/groups/he_qing