通訊作者:趙炯 教授,Thuc Hue Ly 教授,鄧慶明 教授 論文DOI:DOI: 10.1038/s41467-023-42221-6 對于過渡金屬基催化劑在堿性HER過程中的表面自重構過程,目前仍然缺乏對局域結構的直觀、精細表征,同時自重構后的表面結構在催化反應中起到的作用,因此對于堿性HER反應催化材料的構效關系解析仍然是一個難題。本文利用原位液相透射電鏡技術,對Ru摻雜NiPS3的堿性HER過程進行了詳盡表征,并揭示其活性非晶邊緣位點在穩定Ru單原子,增加催化活性位點數目方面起到的重要作用。催化劑表面非晶化重構是堿性HER過程不可忽視的現象。然而長久以來由于缺乏直觀且有效的表征方法,我們對其整個非晶化過程和非晶層所起到的作用的認知仍然有限。近年來,一些原位譜學表征技術的應用(如原位Raman,原位XAS,原位FTIR,原位XPS等)使我們對于催化劑表面整體變化情況的認識有了一定的提升,但是對于催化反應而言,材料表面局域結構的演化過程及其原子級別的構效關系解析仍然是一個難點。材料構效關系的精準構建與解析,對高性能催化劑的合理設計與制備具有重要作用。長久以來研究人員對于堿性HER過程中,催化劑表面的自重構非晶化現象及其產物所起到的作用,仍然沒有一個確定性的結論。這就導致對催化機制的深入分析可能會存在一些誤差,因此很多研究工作多會選擇避開討論非晶層來建立理論模型,這就導致理論解釋與實際情況會存在一些偏差。本研究以原位液相TEM技術(in situ liquid TEM)與球差矯正透射電鏡(AC HAADF-STEM)為技術支撐,二維(2D)金屬磷硫化合物NiPS3為研究對象,輔以相應的譜學表征,揭示了堿性HER過程中催化劑表面不可忽略的非晶化過程,及其在催化過程中對于單原子位點的穩定性、活性位點數目、降低反應能壘等方面起到的重要作用。

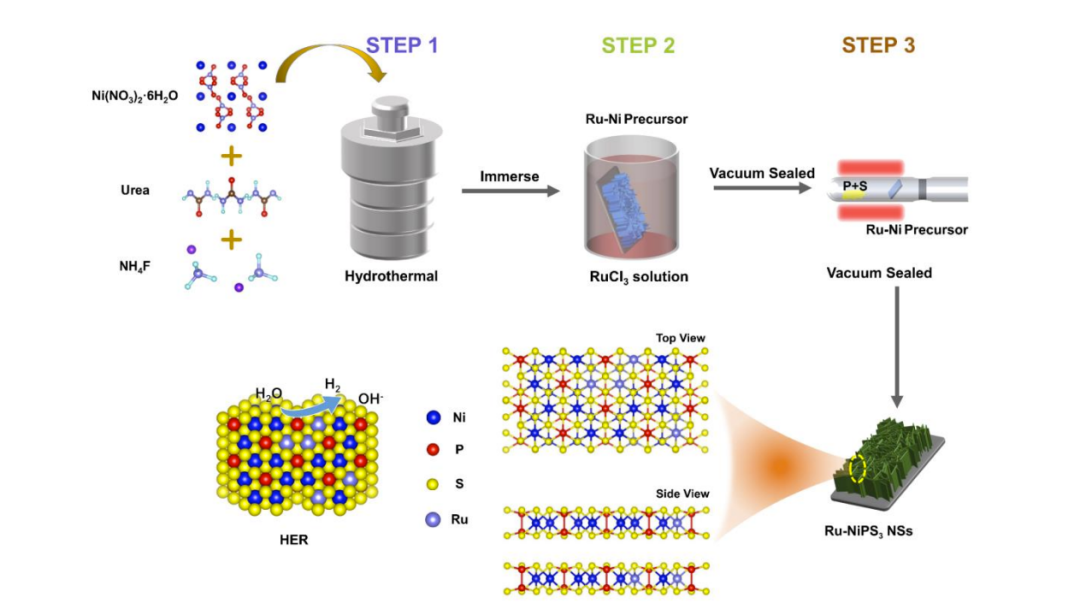

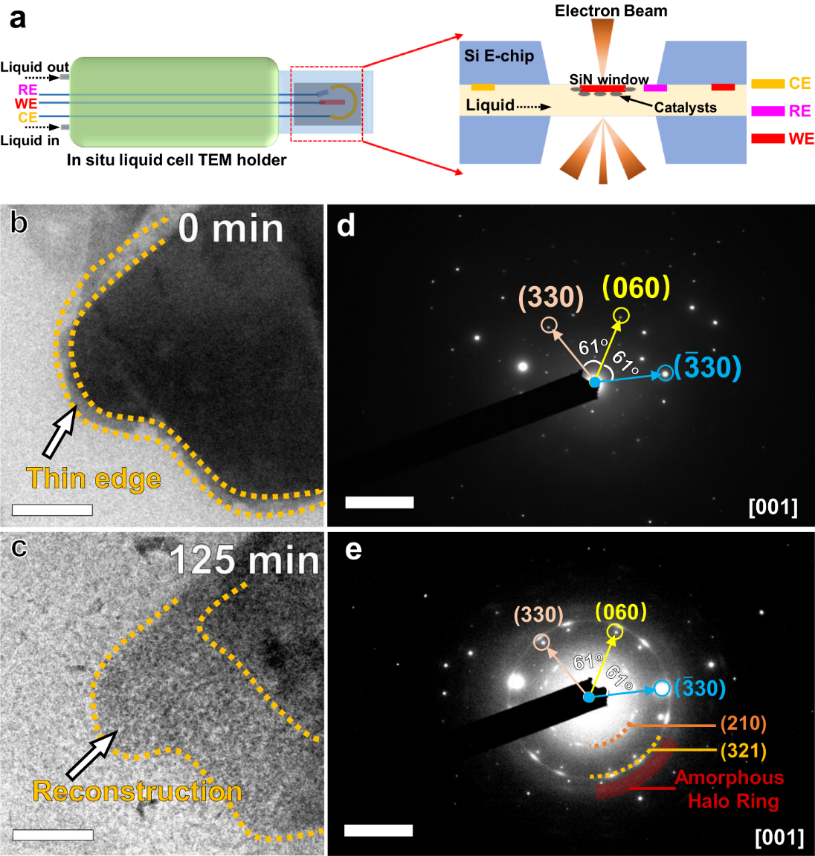

圖1.樣品的合成路徑示意圖

本研究中所用的自支撐Ru-NiPS3樣品,采用水熱+真空封管燒結的方法在導電碳布上制備制備。采用該方法制備的樣品,可以最大程度減少催化劑與集流體之間的接觸電阻,增加催化材料在電極的負載量,同時提升不同批次樣品測試時的均一性。

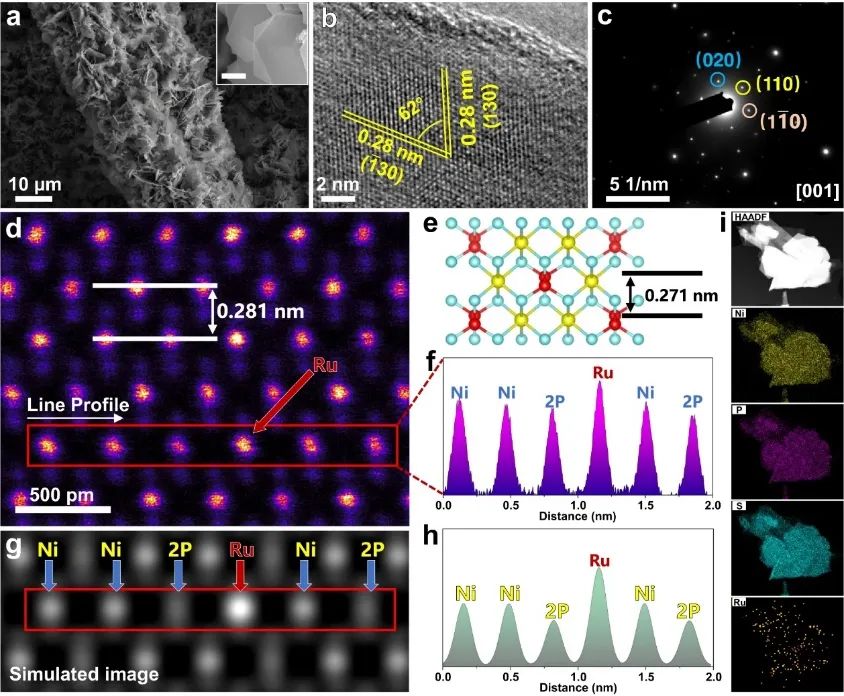

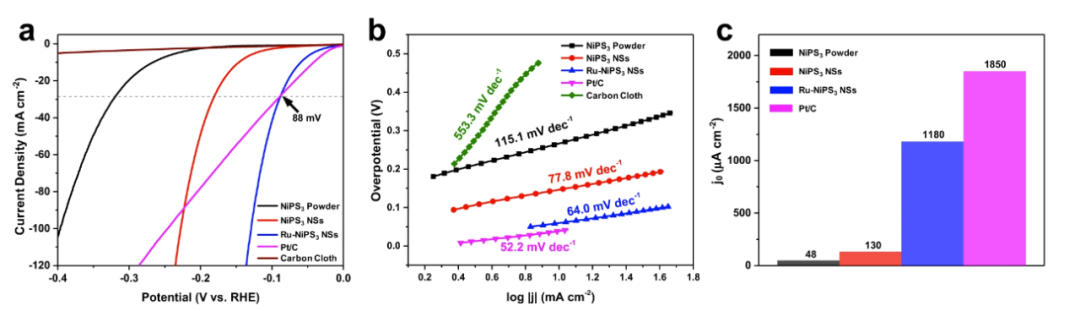

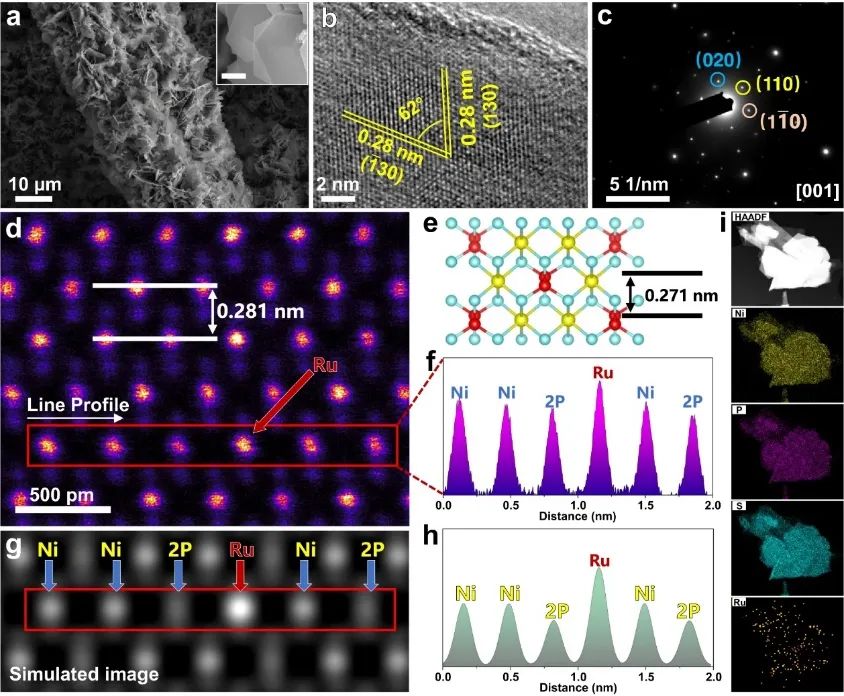

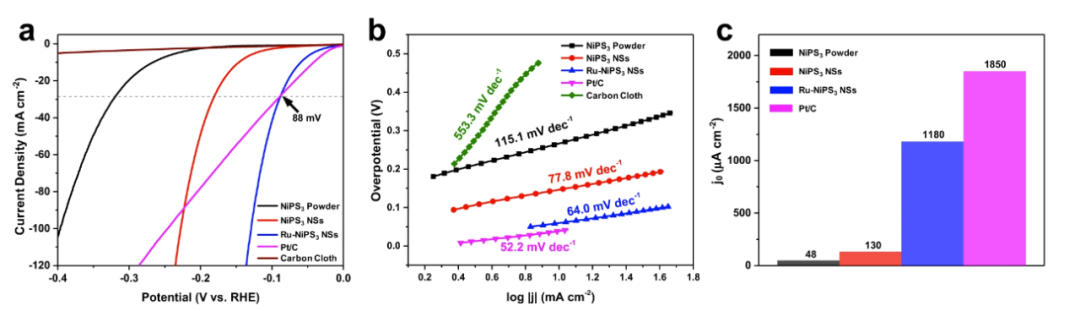

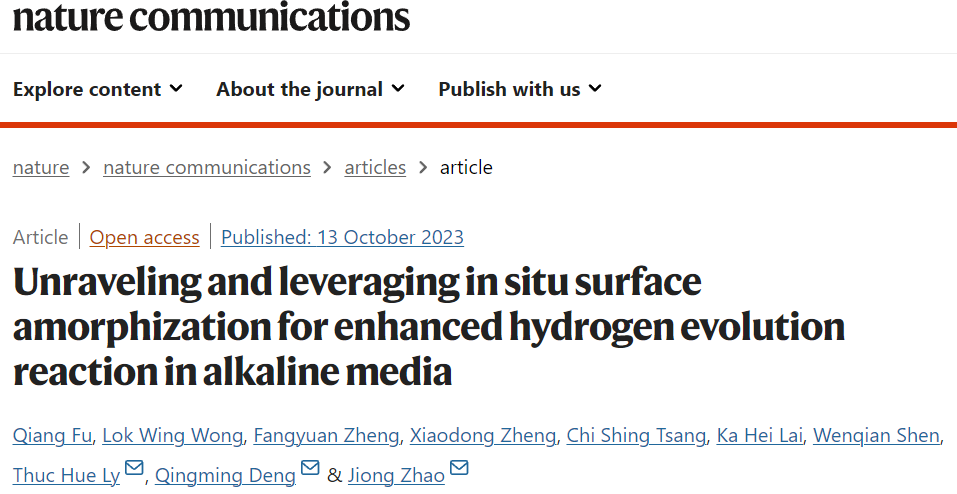

代表性樣品的TEM表征結果顯示出,我們合成的樣品具有良好的結晶性,且表面無明顯非晶層。此外,采用浸漬法獲得的樣品,Ru原子均勻分布在納米片內,以單原子的形式存在,并無明顯的團簇形成。圖3.Ru-NiPS3與NiPS3未摻雜樣品的堿性(1M KOH)HER性能對比進一步對樣品的催化性能進行分析,Ru摻雜后由于增加了表面活性位點數目,最終使得其催化活性發生顯著提升。在10 mA cm-2電流密度條件下的過電位僅為58 mV vs.RHE,遠低于未摻雜的NiPS3及NiPS3單晶樣品。

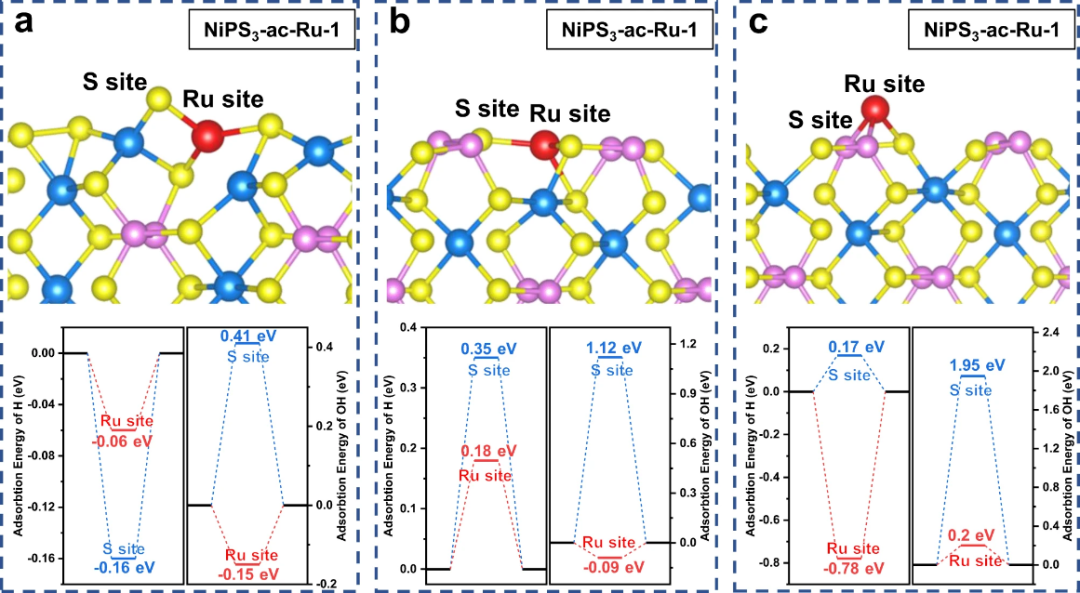

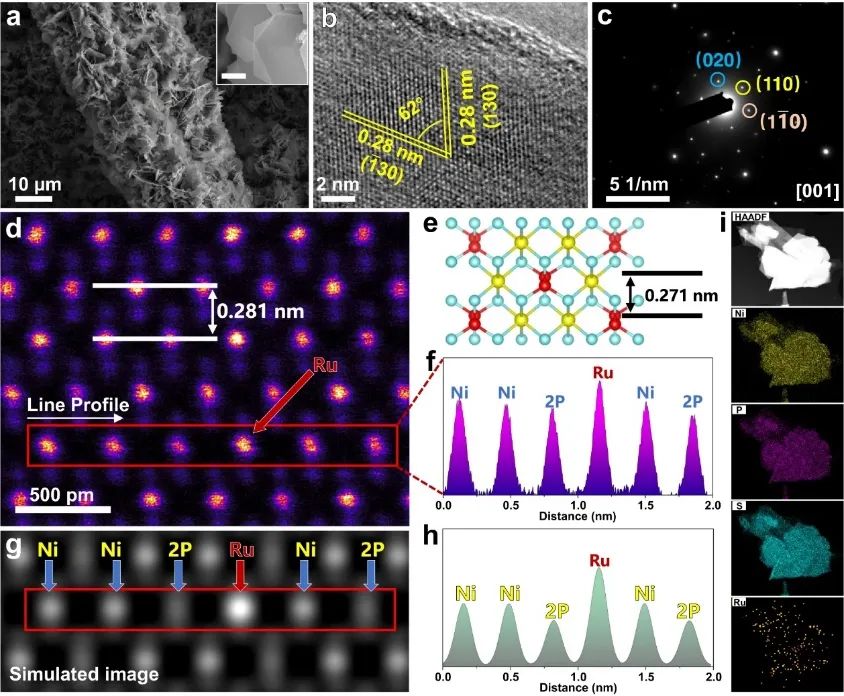

圖4. Ru-NiPS3 NSs在HER過程中的結構演化

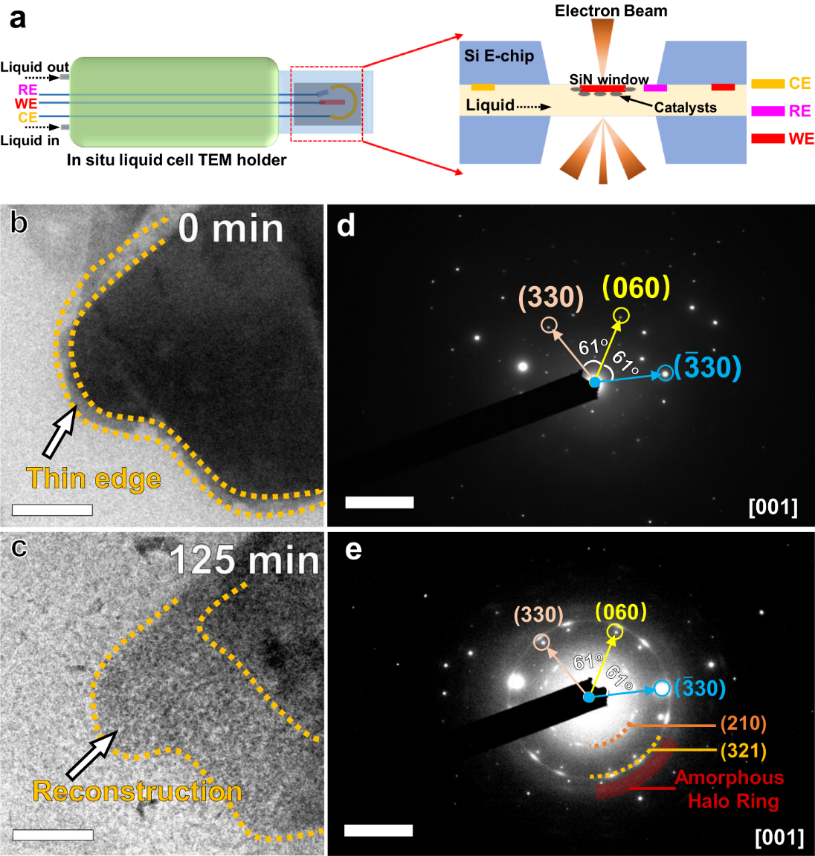

(a)原位電化學液態TEM的構造和工作原理示意圖。Ru-NiPS3 NSs在計時電位(b)測試前和(c)測試后的原位液態TEM圖,比例尺為0.2μm。(d,e)圖b和圖c相應的SAED衍射分析 比例尺為5 1/nm。

接下來我們利用原位液相透射電鏡技術對材料的晶體結構演化過程進行了實施的觀測(詳細信可參看支持信息中的視頻資料)。我們可以發現,在初始狀態下,納米片的邊緣規則整齊,并無明顯的邊緣位點非晶化現象。但是隨著反應的進行,納米片邊緣位置的自重構顯現逐漸明顯,相應的TEM照片和SAED照片中可以看出,當反應進行到125分鐘時,表面非晶層的厚度在逐漸增加,最終形成類似于core-shell的非晶-結晶的結構。而這種結構反過來會對內部的結晶部分有一個保護作用,從而防止納米片堿性溶液過度接觸,導致催化劑整體結構的不穩定。需要注意的是,這種非晶化過程似乎是與納米片厚度密切相關的。在較為薄的區域(Supplementary Fig.28)則會更快的完成整個非晶化過程。這個對比結果提示我們,在設計和制備2D型催化劑的時候,并非越薄越好。雖然少層,甚至單層二維納米片可能會暴露更多的活性位點,但是由于缺乏體相結構支撐,這種超薄納米片可能會存在結構不穩定,容易在反應過程中完全失效的風險。因此,需要在二維催化材料設計初期,就對其活性與穩定性進行更為綜合的考量。

圖5. 穩定性循環后催化劑的結構與表面化學態的表征

接下來我們對穩定性測試后的Ru-NiPS3樣品進行了一系列表征。XRD結果顯示,雖然HER穩定性測試后表面會有重構,但是由于重構過程僅僅發生在表面部分,其體相仍然保留了NiPS2的晶體構型。而表面結構表征結果顯示非晶化過程時,表面形成了大量的橋接S22-成分,該成分在一些研究工作中被認為是堿性HER的反應活性位點。此外,球差矯正透射電鏡的表征結果顯示,Ru以單原子形式富集在重構的非晶層中,為反應提供了充足的活性位點。

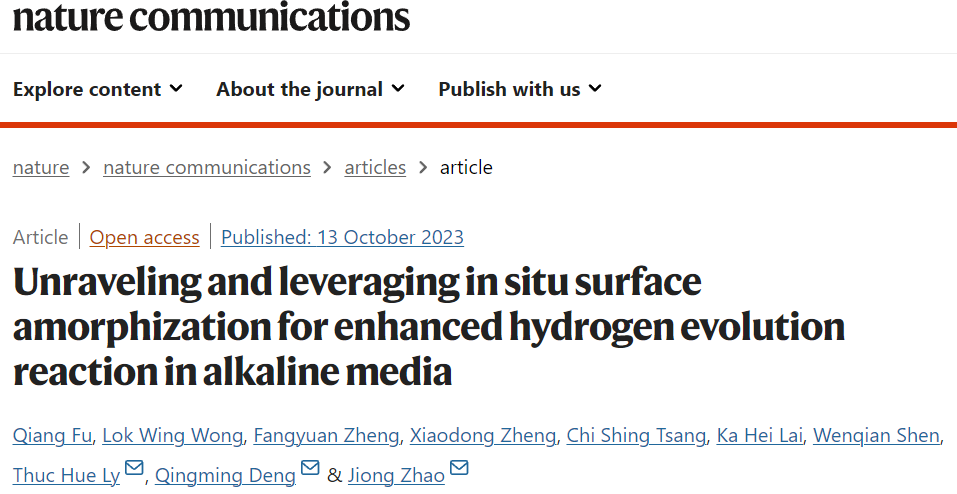

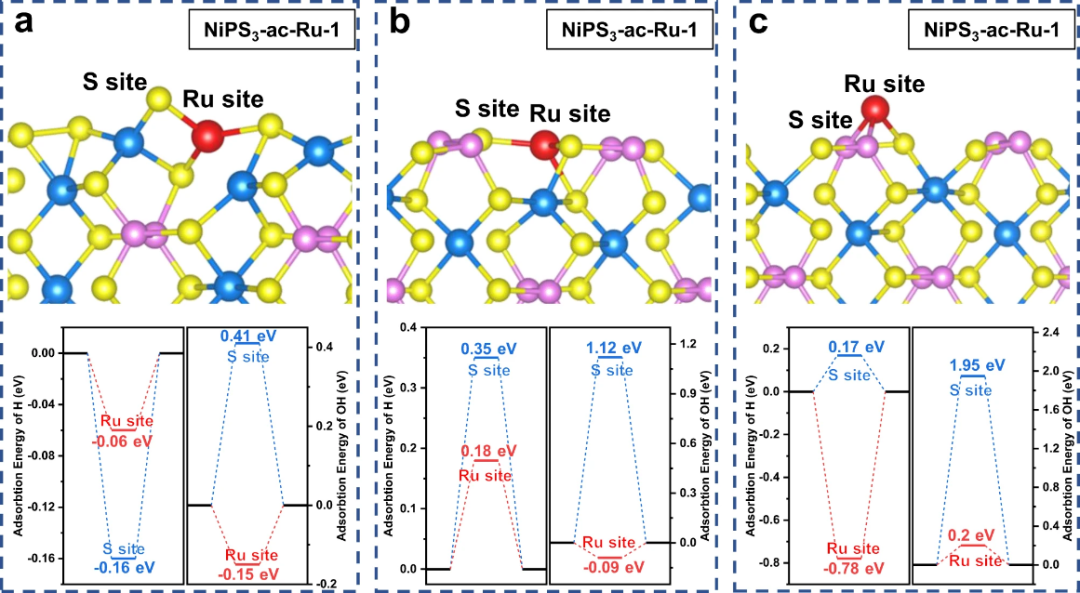

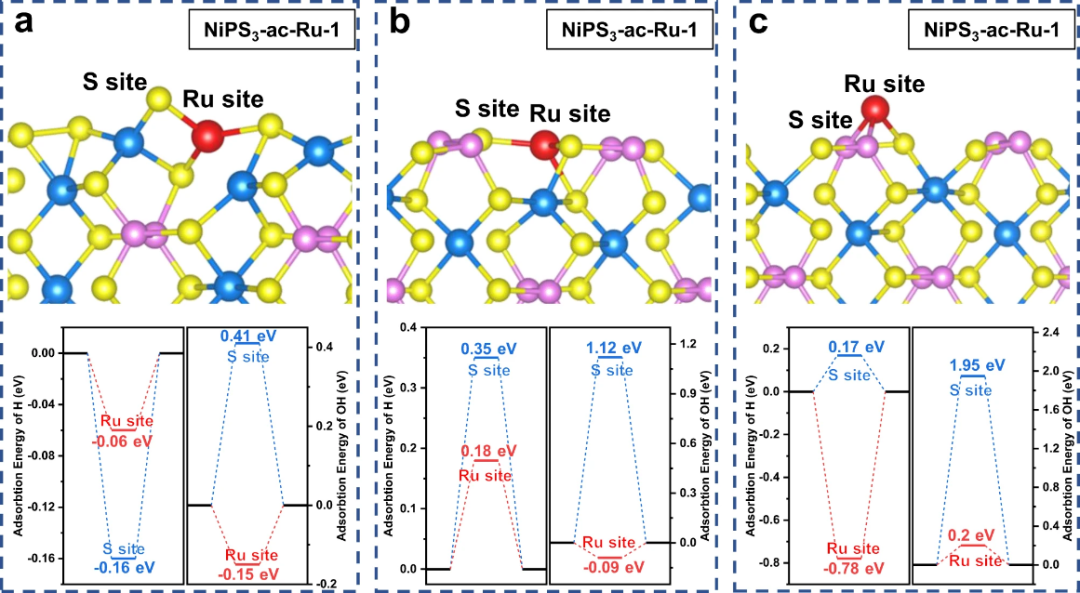

圖6. 根據實驗表征結果建立的相應表面模型解析催化機制提升的原因為了進一步解析非晶層的作用,我們根據實驗表征結果,建立了相應的理論模型。考慮到重構結果的復雜性,我們建立了三種不同的非晶表面。如圖所示,單原子Ru的負載位置分別位于S22-物種存在的表面,S22-物種不存在的表面,以及簡單吸附在催化劑邊緣位置。理論計算結果顯示,當表面重構后存在S22-物種時,Ru可以更為穩定的存在于非晶層中,同時對于反應中間產物的吸附和脫附過程具有更低的能壘,因此更有利于堿性HER反應的發生。在本工作中,我們主要嘗試利用透射電子顯微學的手段,特別是原位液相透射電鏡技術對催化反應過程非晶化過程及其作用機制這一尚未明晰的問題進行探究。對于單原子負載型催化劑而言,摻雜元素所在位置對催化活性的影響很大,也比較難調控。但是充分利用反應過程中的催化劑表面重構,可以很好地起到穩定摻雜原子,增加活性位點的作用。這項工作也證明,需要綜合運用多種手段,去盡可能精確地使理論計算模型與實際催化劑結構相匹配,從而實現催化材料構效關系的精準構建。PI:趙炯博士,香港理工大學應用物理學系副教授,國家基金委首屆優秀青年基金(港澳)獲得者。課題組組近年來在二維材料生長,原位透射電鏡表征和器件應用等方向上完成了很多重要工作,以第一或者通訊作者發表在Science, Nature Nanotechnology, PNAS, PRL, JACS, Angew, Nat Commun, Science Advances, AM, NL, ACS Nano等雜志。1. Unraveling and leveraging in situ surface amorphization for enhanced hydrogen evolution reaction in alkaline media. Nature Communications. (2023)2. Phase-controllable large-area two-dimensional In2Se3 and ferroelectric heterophase junction, Nature Nanotechnology. (2023)3. Phase and polarization modulation in two-dimensional In2Se3 via in situ transmission electron microscopy. Science Advances. (2022)4. Anomalous fracture in two-dimensional rhenium disulfide, Science Advances.(2020)5. In Situ Scanning Transmission Electron Microscopy Observations of Fracture at the Atomic Scale. Physical Review Letters. (2020)6. Site-specific electrical contacts with the two-dimensional materials. Nature Communications. (2020)因工作需要,誠聘電子顯微學和原位電子顯微學, 二維材料制備和器件等方向博士后和博士研究生。課題組有完善便捷的工作條件,配備二維材料制備,表征,和最新Thermo Fisher Spectra 300配單色器和雙球差透射電鏡(配有全套Gatan K3和EMPAD等記錄系統)和原位電學,力學,熱學,氣態,液態TEM系統等。課題組經費充足,組員關系融洽,工作氛圍濃厚。本招聘長期有效。申請者可通過電子郵件遞交個人簡歷和相關材料至jiong.zhao@polyu.edu.hk未盡事宜歡迎來信咨詢。課題組主頁:https://jiongzhao.wixsite.com/website