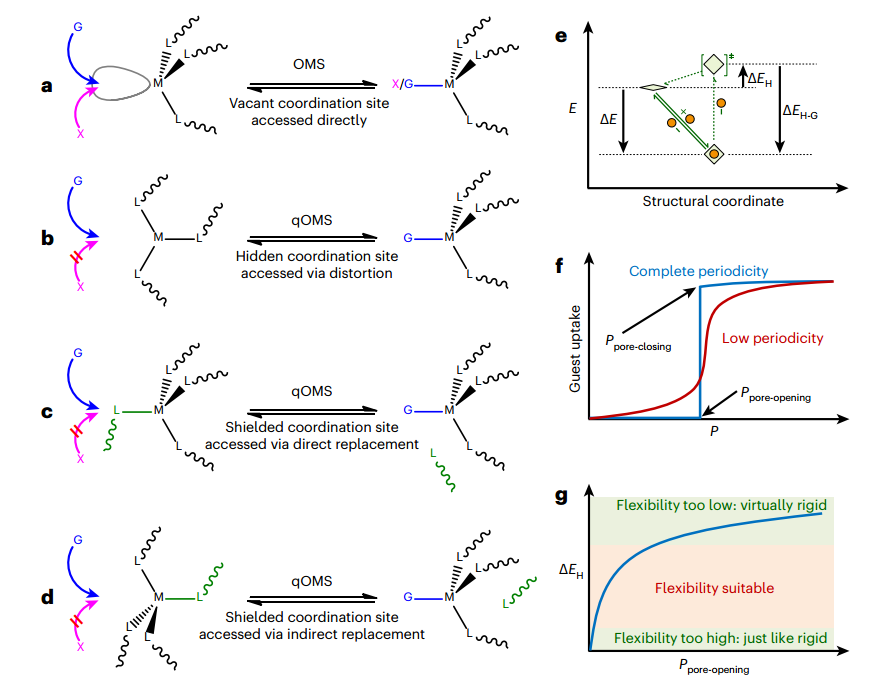

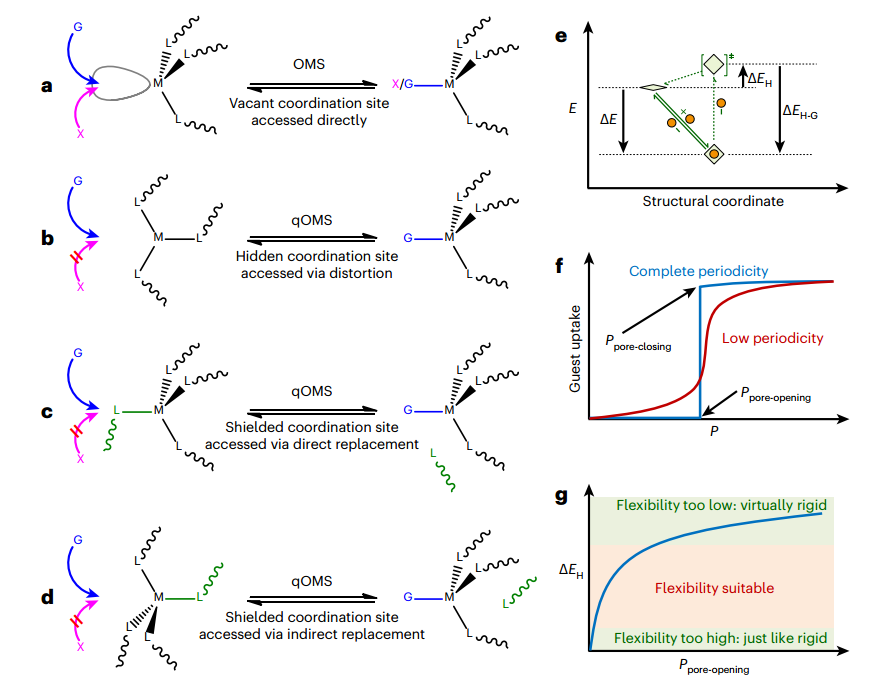

1. Nature Materials:準開放 Cu(i) 位點可有效分離 CO,并具有高 O2/H2O 耐受性

一氧化碳(CO)分離依靠化學吸附,但存在解吸困難以及開放金屬位點對O2、H2O等不穩定的問題。在這里,中山大學Jie-Peng Zhang?展示了具有隱藏或屏蔽配位位點的準開放金屬位點作為一種有前途的解決方案。1)多孔框架中的Cu(i)離子具有三角配位幾何形狀(sp2),對非目標客體表現出較弱的物理吸附。框架柔性的合理調控使得幾何結構轉變為四面體幾何結構(sp3),產生用于化學吸附CO的第四個配位位點。2)在環境條件下的定量突破性實驗表明,CO吸收量高達4.1?mmol?g?1,CO選擇性高達347CO2、CH4、O2、N2和H2。該吸附劑可在333~373?K溫度下完全再生,回收純度>99.99%的CO,并且在高濃度O2和H2O中分離性能穩定。盡管CO泄漏濃度通常遵循結構轉變壓力,但在單次吸附過程中可以產生大量(>3?mmol?g?1)超高純度(99.9999999%,9N;CO濃度<十億分之一)氣體,這表明這種方法對于分離應用的有用性。

Zhang, XW., Wang, C., Mo, ZW. et al. Quasi-open Cu(I) sites for efficient CO separation with high O2/H2O tolerance. Nat. Mater. (2023).https://doi.org/10.1038/s41563-023-01729-4

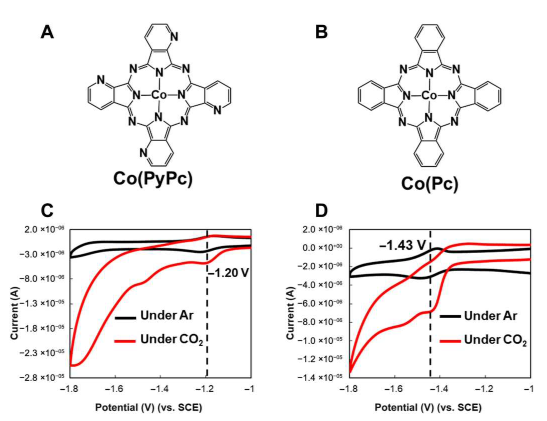

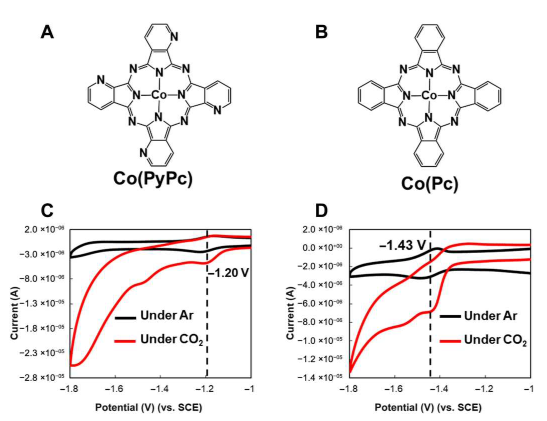

2. Science Advances:添加 K+ 提高流動池中 CO2 還原的分子電催化劑性能

電催化二氧化碳還原是用于生產燃料的人工光合作用系統的一個關鍵方面。盡管一些分子催化劑具有良好的二氧化碳減排性能,但這些化合物的耐用性和能源效率也較差。近日,豐田中央研究開發實驗室Shunsuke Sato證明了流動池中分子催化劑所表現出的改進的二氧化碳還原活性。這些催化劑由炭黑上負載的鈷-四吡啶-四氮雜卟啉絡合物以及鉀鹽組成,既穩定又高效。1)研究發現,這些系統可以在 100 mA/cm2 的電流密度下促進電催化 CO2 還原,并在至少 1 周內生成 CO,選擇性約為 95%。最佳催化劑的周轉次數為3,800,000,即使在200 mA/cm2下,能量轉換效率也超過62%。

Shunsuke Sato, et al, Enhanced performance of molecular electrocatalysts for CO2 reduction in a flow cell following K+ addition, Sci. Adv. 9 (45), eadh9986.DOI: 10.1126/sciadv.adh9986https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.adh9986

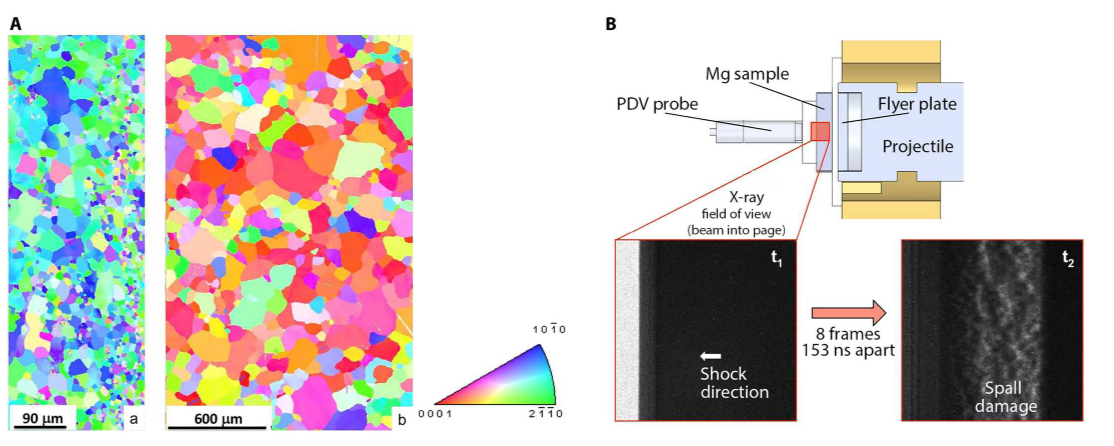

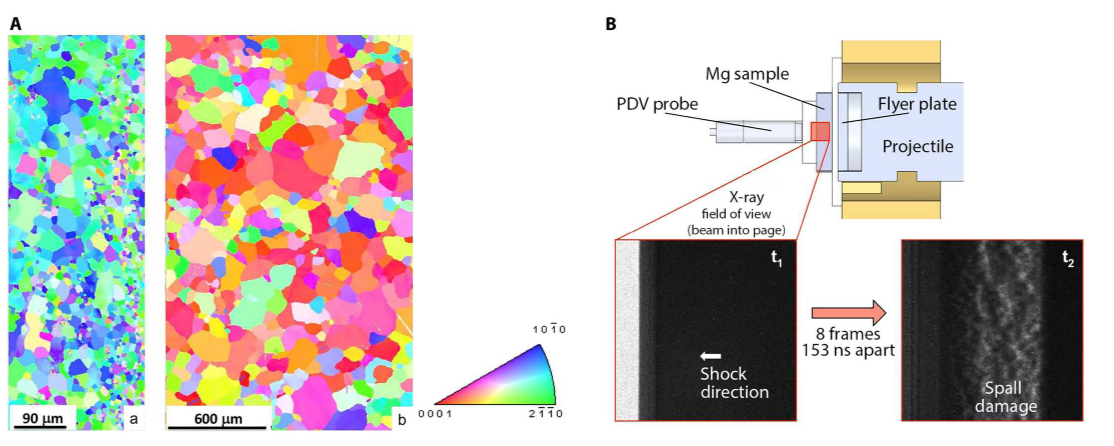

3. Science Advances:沖擊鎂合金損傷演變與微觀結構的原位測量

長期以來,對材料動態載荷引起的損傷進行準確建模和預測一直被證明是一項艱巨的任務。對死后回收的樣品進行檢查無法捕獲空穴成核和生長隨時間的演變,并且由于缺乏高分辨率、原位、時間分辨的實驗數據,分析模型的嘗試因必須做出簡化假設而受到阻礙。近日,洛斯阿拉莫斯國家實驗室Saryu Fensin對在沖擊載荷下經歷剝落的延性金屬中的早期空洞生長進行了原位、時間分辨、高分辨率測量。這些新數據旨在填補研究人員對動態損傷演化理解的空白,為當前的空洞損傷模型提供信息,并促進新模型的開發。 1)研究人員專注于鎂中的高保真度(~1.6-μm 空間分辨率)空隙分布數據,由于對其高各向異性的影響感興趣,因此選擇鎂作為模型材料。此外,人們對其在剝落條件下的行為表現出了極大的興趣 ,并且其對金屬的低吸收長度使其特別適合在動態壓縮扇區 (DCS) 可用的 X 射線能量和通量下進行實驗。雖然射線照相數據以前已用于研究動態斷裂和裂紋擴展 ,但這些實驗尚未用于研究金屬中剝落驅動的空洞演化。2)還有其他研究金屬散裂的嘗試使用了質子射線照相術,但至關重要的是,這種方法在可實現的空間分辨率方面受到限制 [最大60 μm],將先前的分析限制在散裂層的規模上 (~ 0.6至1 mm),而不是在單個空隙水平上成核和生長。3)在使用 X 射線衍射來研究金屬中的時間分辨散裂方面已經做了一些工作,但這些數據嚴重缺乏對空隙分布、形狀和生長的直接測量。研究人員對鎂的散裂測量作為不同微觀結構的函數,證明了損傷演化對微觀結構和載荷方向的依賴性,突出了與預測模型中經常做出的簡化假設的分歧。 4)研究還表明,僅剝落強度并不能很好地指示空洞損傷將如何演變,這強調了這些類型的高分辨率原位測量對于獲得剝落過程中材料行為的完整圖像的重要性。這些數據為迄今為止仍以近似值為特征的制度提供了重要的見解。

Brianna MacNider, et al, In situ measurement of damage evolution in shocked magnesium as a function of microstructure, Sci. Adv. 9 (45), eadi2606.DOI: 10.1126/sciadv.adi2606https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.adi2606

4. Nature Commun.:通過光學共振梳的操作監測來理清鋰-硫電池中電解質的化學動力學

使下一代可充電電池具有更低的成本、更高的能量密度和更長的循環壽命所面臨的挑戰不僅來自于組合適當的材料,還來自于電池組件的優化使用。如果不能利用和捕獲基本的化學動力學以及電極和電解質的狀態,那么一刀切的操作循環和監測方法在提高可持續性方面就會受到限制。在此,法國科學研究中心Jean-Marie Tarascon,蓋布澤技術大學Rezan Demir-Cakan描述并展示了如何使用傾斜光纖布拉格光柵(TFBG)傳感器通過監測溫度和折射率指標來跟蹤電解質電極耦合變化,從而從根本上控制鋰硫電池。 1)通過定量檢測電解質中的硫濃度,研究人員證明了 Li2S 和硫的成核途徑和結晶控制著循環性能。2)通過這項技術,實現了一個重要的里程碑,不僅朝著開發化學電池(在智能電池傳感方面改進安全和健康診斷),而且進一步證明傳感和循環的耦合可以振興已知的電池化學并為其發展開辟新的方向。

Liu, F., Lu, W., Huang, J. et al. Detangling electrolyte chemical dynamics in lithium sulfur batteries by operando monitoring with optical resonance combs. Nat Commun 14, 7350 (2023).DOI:10.1038/s41467-023-43110-8 https://doi.org/10.1038/s41467-023-43110-8

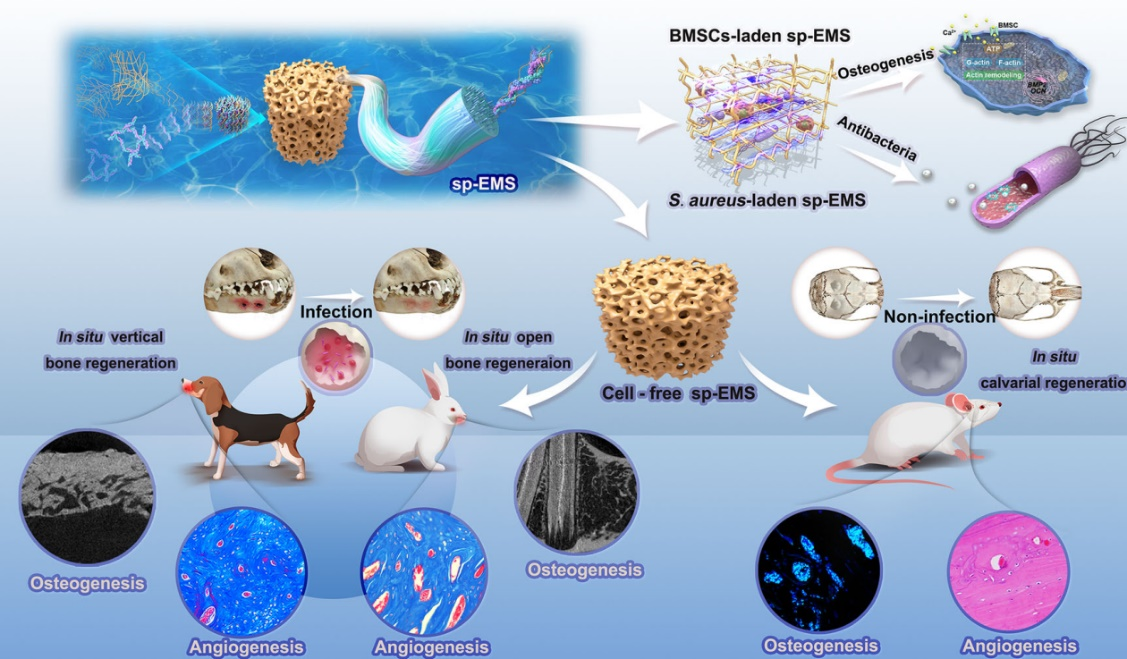

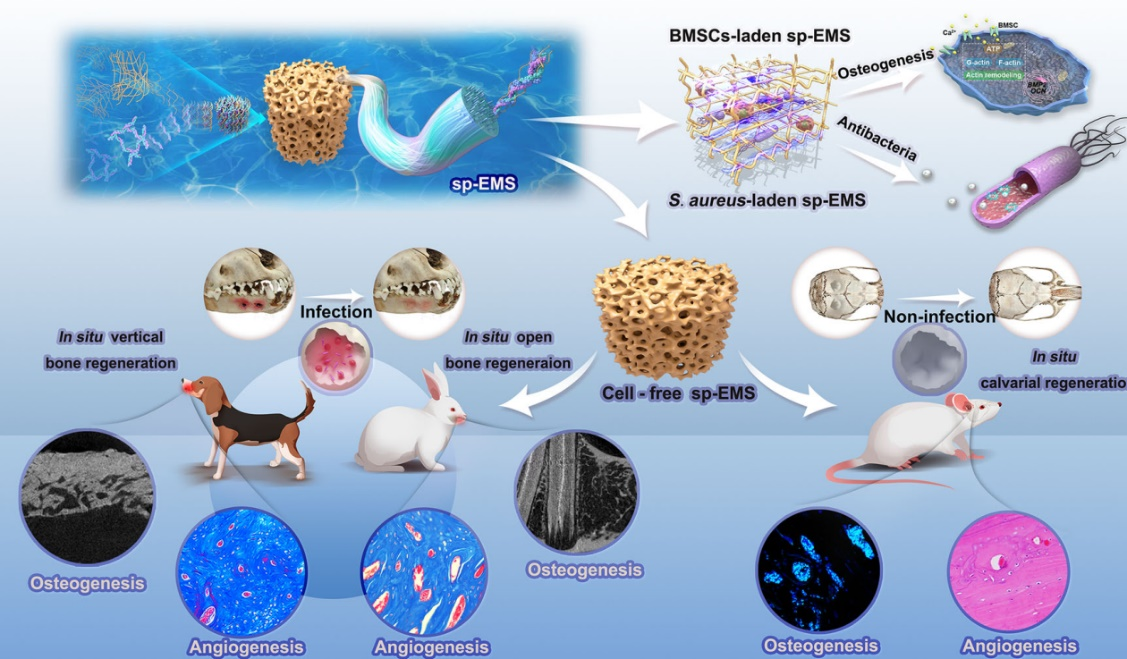

5. Nature Commun.:自促進型電活性仿生礦化支架用于細菌感染性骨缺損再生

感染性骨缺損是骨科治療面臨的一大挑戰。天然骨組織具有內源性電活性界面,可誘導干細胞分化并抑制細菌的黏附和活性。然而,目前傳統的骨替代物尚無法有效重建骨的電環境。有鑒于此,北京大學口腔醫學院劉燕教授和中國科學院北京納米能源與系統研究所羅聃研究員開發了一種自促進型電活性礦化支架(sp-EMS),其可通過自發電化學反應產生微弱電流以激活電壓門控的Ca2+通道,增強三磷酸腺苷誘導的肌動蛋白重構,從而通過激活BMP2/Smad5通路實現間充質干細胞的成骨分化。1)sp-EMS產生的電活性界面可通過電化學產物和同時產生的活性氧來抑制細菌的黏附和活性。研究發現,sp-EMS的成骨和抗菌雙重功能與其自促進型電刺激有關。2)在單一細菌感染的大鼠顱骨缺損模型、兔開放性牙槽骨缺損模型和具有復雜的口腔細菌微環境的比格犬垂直骨缺損模型中,sp-EMS均能實現完全或接近完全的原位感染性骨愈合。綜上所述,該研究構建的電活性骨移植物能夠實現復雜的缺損修復提供一個高效的治療平臺。

Zixin Li. et al. Self-promoted electroactive biomimetic mineralized scaffolds for bacteria-infected bone regeneration. Nature Communications. 2023https://www.nature.com/articles/s41467-023-42598-4

6. PNAS:膠束催化:用于水中碳-碳偶聯反應的聚合物結合鈀催化劑

膠束催化在各種化學反應中作為有機溶劑的替代物發揮著卓越的作用。近日,喀什米爾大學Gulzar A. Bhat、Donald J. Darensbourg報道了膠束催化中用于水中碳-碳偶聯反應的聚合物結合鈀催化劑。1) 金屬絡合物(催化劑或催化劑前體)和表面活性劑相互作用產生膠束聚集體的方法有幾種,而金屬中心與兩親性聚合物材料的直接結合是最有效的方法。作者報道了含有鈀絡合物的金屬表面活性劑的合成,該鈀絡合物共價結合到使用二羧酸鏈轉移劑衍生的聚碳酸酯中。 2) 這種兩親性聚碳酸酯在水中自組裝,以提供均勻的球形膠束,其中催化金屬中心位于膠束的疏水部分。所得到的金屬表面活性劑在非常低的催化劑負載下能有效催化碳-碳偶聯反應。

Mani Sengoden, et al. Micellar catalysis: Polymer bound palladium catalyst for carbon-carbon coupling reactions in water. PNAS 2023DOI: 10.1073/pnas.2312907120https://doi.org/10.1073/pnas.2312907120

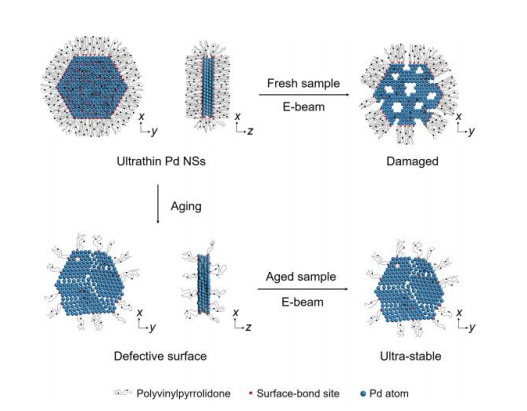

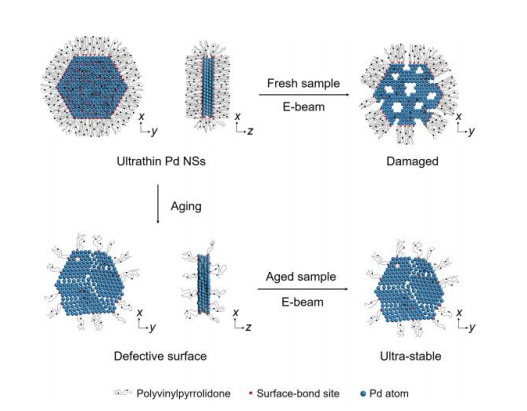

7. Angew:通過老化緩慢去除表面配體增強了鈀納米片對電子束輻照和電催化的穩定性

表面配體在膠體納米晶體的形狀控制生長和穩定中發揮著重要作用。它們的快速去除往往會導致納米晶體的結構變形和/或聚集。在此,佐治亞理工學院夏幼南教授,香港科技大學邵敏華教授,南方科技大學谷猛教授證明,通過簡單地老化膠體懸浮液,可以從 Pd 納米片(NSs,厚度 0.93 ± 0.17 nm)中緩慢去除基于聚(乙烯基吡咯烷酮)(PVP)的表面配體。1)老化的 Pd NSs 顯示出保存完好的形態,并且對電子束輻照和電催化(例如乙醇氧化)的穩定性顯著增強。2)結果表明,老化過程中 PVP 的緩慢解吸迫使重新暴露的 Pd 原子重新組織,促進表面從近乎完美轉變為缺陷豐富。所得的具有豐富缺陷的Pd NSs不再依賴表面配體來穩定原子排列,從而表現出優異的結構和電化學穩定性。這項工作提供了一種通過緩慢去除表面配體來保持膠體納米晶體完整性的簡便有效的方法。

Yu Zhang, et al, Slowly Removing Surface Ligand by Aging Enhances the Stability of Pd Nanosheets toward Electron Beam Irradiation and Electrocatalysis, Angew. Chem. Int. Ed. 2023, e202314634DOI: 10.1002/anie.202314634https://doi.org/10.1002/anie.202314634

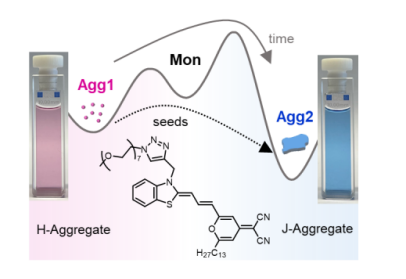

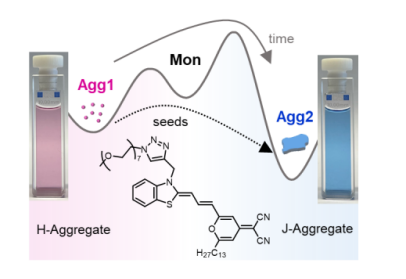

8. Angew:通過活性超分子聚合生長部花青染料 J-聚集體納米片

J-聚集體是非常理想的染料聚集體,但到目前為止,還沒有一般概念如何實現偶極部花青(MC)染料所需的滑堆堆積排列,其聚集通常提供由反平行、共面堆疊組成的一維聚集體帶H型聯軸器的MC。在此,維爾茨堡大學Frank Würthner根據對帶有烷基和低聚(乙二醇)側鏈的兩親性MC染料的結果描述了MCJ-聚集體的策略。 1)在水性溶劑混合物中,研究人員觀察到這種MC染料形成了兩種超分子多晶型物,即表現出H型耦合的亞穩態偏路納米粒子和表現出J型耦合的熱力學有利納米片。2)通過紫外-可見光譜對自組裝機制以及原子力顯微鏡和廣角X射線散射對堆積結構的詳細研究表明,這種兩親性MC染料的堆積排列如何能夠提供滑移堆疊的二維納米片,其巨偶極子通過形成雙層結構來補償。3)作為附加功能,研究人員演示了如何通過種子活性超分子聚合來控制納米片的尺寸。

Lara Kleine-Kleffmann, et al, Growth of Merocyanine Dye J-Aggregate Nanosheets by Living Supramolecular Polymerization, Angew. Chem. Int. Ed. 2023, e202314667 https://doi.org/10.1002/anie.202314667

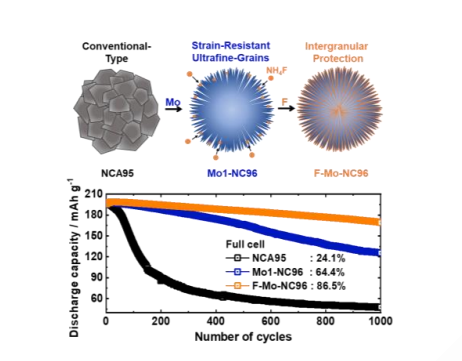

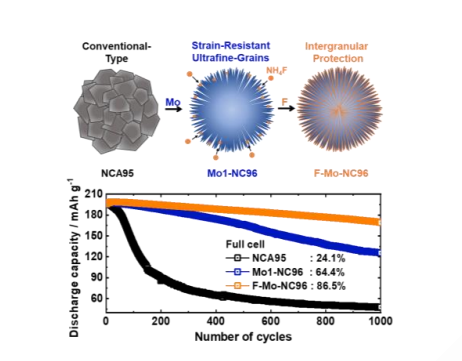

9. Angew:高能量密度、長壽命鋰離子電池超細晶粒摻雜富鎳Li[Ni0.96Co0.04]O2正極的晶間屏蔽

為高能量密度鋰離子電池(LIB)部署富鎳(Ni≥95%)層狀正極需要解決一系列技術挑戰。其中,陰極的結構弱點、不穩定的Ni4+離子物種的劇烈反應性、氣體逸出和相關電池膨脹以及熱不穩定性問題是必須解決的關鍵障礙。在此,漢陽大學Yang-Kook Sun提出了一種直觀的策略,可以有效改善極高鎳層狀陰極的退化、超細尺度微觀結構的構建以及隨后的晶粒間屏蔽。1)通過阻止陰極煅燒過程中的顆粒粗化,在富鎳的Li[Ni0.96Co0.04]O2 (NC96)陰極中形成超細晶粒,顯著提高了陰極的機械耐久性和電化學性能。然而,Mo摻雜NC96中抗應變微觀結構的形成同時增加了二次顆粒表面的陰極電解質接觸面積,這不利地加速了與電解質的寄生反應。2)細化微觀結構的晶間保護通過形成氟誘導涂層解決了Mo摻雜NC96正極剩余的化學不穩定性,有效減輕了結構退化和氣體產生,從而延長了電池的使用壽命。所提出的策略協同提高了NC96陰極的結構和化學耐久性,滿足下一代鋰離子電池的能量密度、生命周期性能和安全要求。

Geon-Tae Park, et al, Intergranular Shielding for Ultrafine-Grained Mo-Doped Ni-Rich Li[Ni0.96Co0.04]O2 Cathode for Li-Ion Batteries with High Energy Density and Long Life, Angew. Chem. Int. Ed. 2023, e202314480DOI: 10.1002/anie.202314480https://doi.org/10.1002/anie.202314480

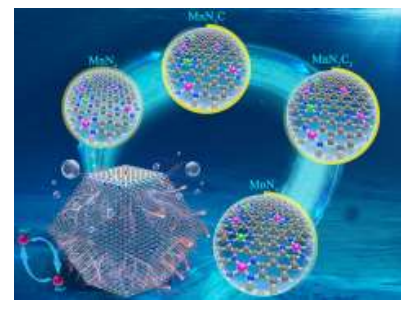

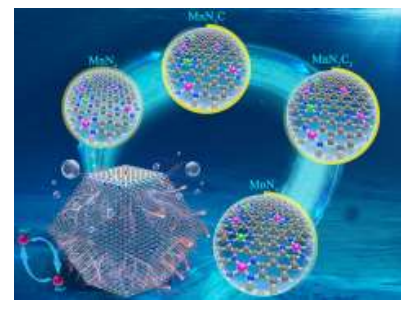

10. Angew:電勢主導單原子Mn位點的結構重組促進氧還原反應

單原子位點(SAS)在氧還原反應(ORR)中經常發生結構重組,而價態和重構對活性中心的影響需要深入研究。在此,黑龍江大學付宏剛教授,Lei Wang合理設計了具有均勻且精確的Mn-N4構型的Mn-SAS催化劑。1)研究人員利用操作同步加速器輻射來跟蹤 ORR 期間活性中心的動態演化。在施加的電勢下,Mn-N4 向 Mn-N3C 并進一步向 Mn-N2C2 構型的結構演化得到了闡明。同時,Mn的價態從+3.0增加到+3.8,然后減少到+3.2。當電勢移除時,催化劑恢復到其初始 Mn+3.0-N4 構型。2)理論計算證明,這種連續的演化優化了活性中心的電子和幾何結構。演化出的Mn+3.8-N3C和Mn+3.2-N2C2構型分別調節O2吸附并降低限速步驟的能壘。因此,它可以實現 0.99 V 的起始電位、超過 10,000 個循環的卓越穩定性以及在 0.85 VRHE 下 1.59 s–1 的高周轉頻率。目前的工作通過調節活性中心的價態和配置,為構建明確的 SAS 催化劑提供了新的見解。

Miaomiao Tong, et al, Potential Dominates Structural Recombination of Single Atom Mn Sites for Promoting Oxygen Reduction Reaction, Angew. Chem. Int. Ed. 2023, e202314933DOI:10.1002/anie.202314933https://doi.org/10.1002/anie.202314933

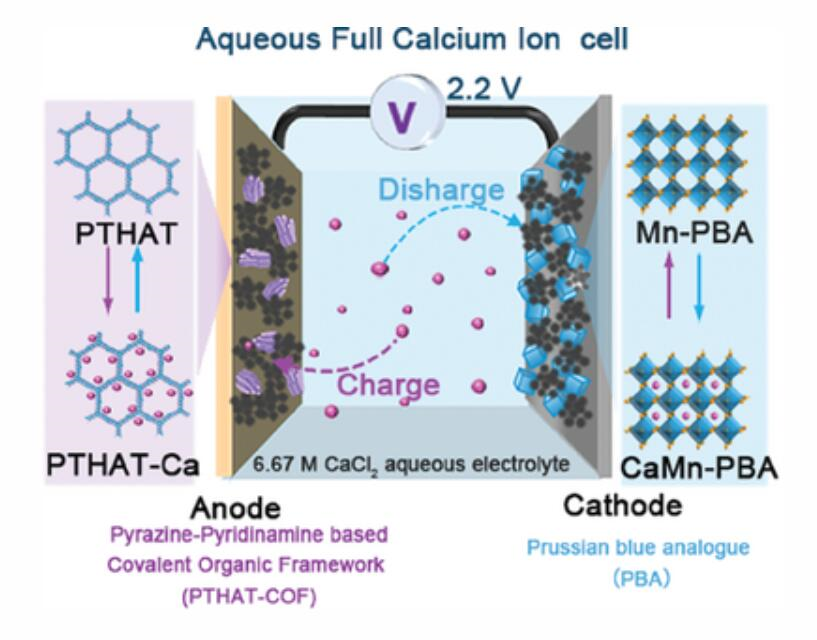

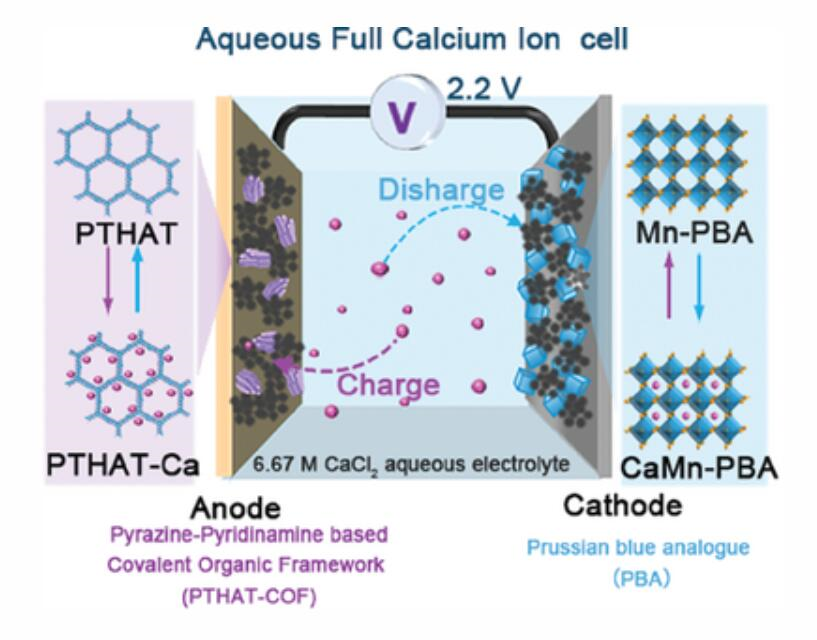

11. AEM:吡嗪-吡啶胺共價有機骨架作為高耐久性水性鈣離子電池的低電位陽極

可充電水性鈣離子電池(CIBs)有望用于可靠的大規模儲能。然而,它們面臨著重大挑戰,主要源于次優陽極,導致不利的電壓分布、有限的容量和降低的耐用性,所有這些都阻礙了CIB的發展。香港城市大學Lv Haiming、支春義、中南大學Liu Feng報道了一種具有重復吡嗪和吡啶胺單元的共價有機骨架(PTHAT-CF),并將其用作水性CIBs的陽極材料。1) 該方法產生了一個非常平坦的超低電勢平臺,范圍從-0.6到-1.05 V(vs. Ag/AgCl),這歸因于最低未占分子軌道的高能級。此外,PTHAT-COF陽極具有優異的倍率性能(152.3 mAh g?1@1 A g?1)、長期循環穩定性和顯著的容量保持率(10000次循環后保持率為89.9%)。2) 包括實驗和理論計算在內的研究表明,C═N活性位點在放電/充電過程中通過化學吸附可逆地捕獲Ca2+離子。PTHAT-CF在整個循環過程中具有優異的結構穩定性。最后,通過將PTHAT-COF與高壓錳基普魯士藍陰極配對,作者實現了電壓間隔為2.2V的水性CIB,并且其具有優異的耐久性(10000次循環后具有83.6%的保持率)。

Chunfang Wang, et al. A Pyrazine-Pyridinamine Covalent Organic Framework as a Low Potential Anode for Highly Durable Aqueous Calcium-Ion Batteries. Adv. Energy Mater. 2023DOI: 10.1002/aenm.202302495https://doi.org/10.1002/aenm.202302495

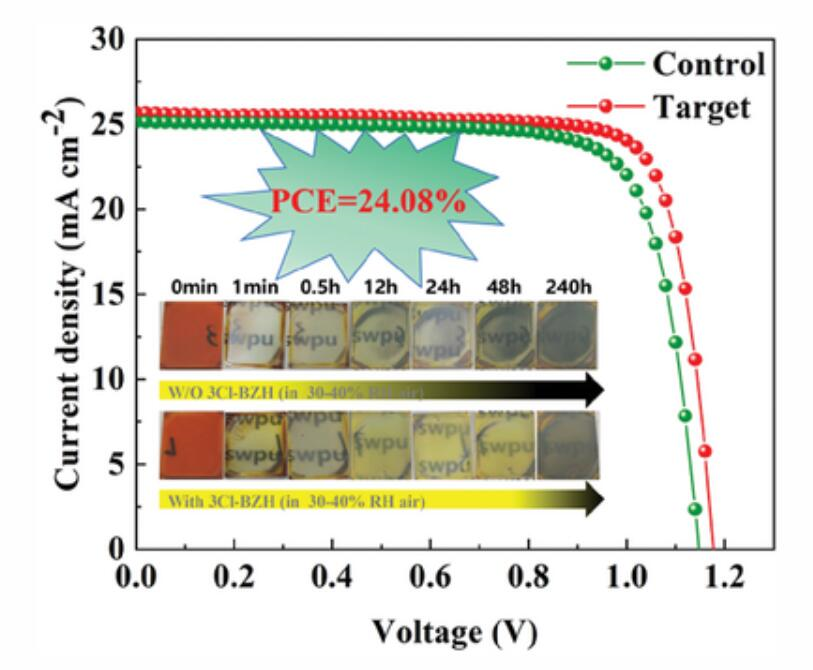

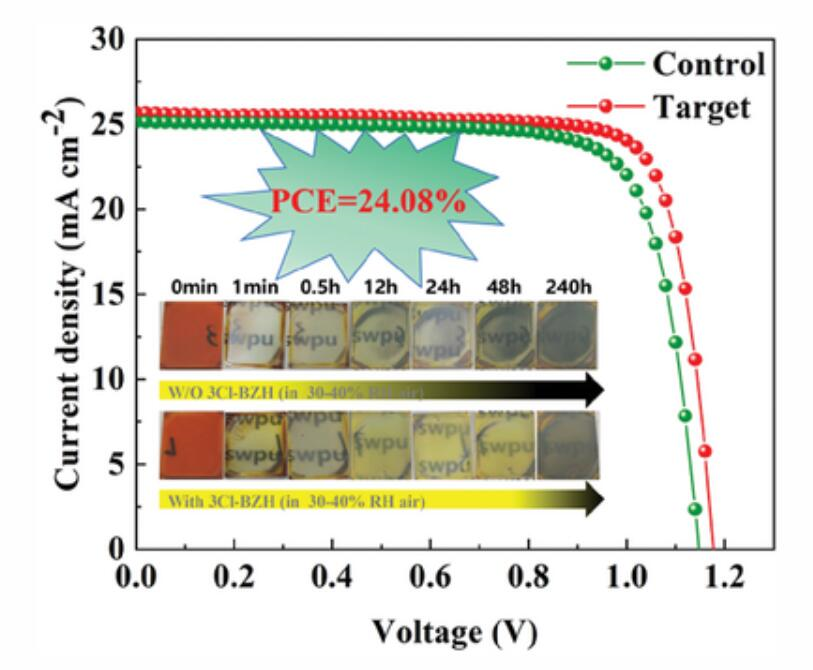

12. AEM:用于鈣鈦礦太陽能電池的具有超寬退火窗口的抗老化前體

鈣鈦礦太陽能電池(PSC)在光伏領域引起了廣泛關注,其最高功率轉換效率(PCE)達到26%。然而,前驅體溶液的不穩定性和鈣鈦礦膜的窄退火窗口嚴重阻礙了PSCs的商業化。在此,西南石油大學Ma Zhu、Lin Yuanhua、重慶大學Sun Kuan將2,3,5-三氯苯甲醛(3Cl-BZH)引入有機鹽前體溶液中,通過席夫堿反應消除過量的有機胺,避免了甲脒-甲基銨(FA-MA+)的不可逆胺陽離子反應,提高了前體溶液的穩定性。 1) 3Cl-BZH中C═O基團之間的化學相互作用和鈣鈦礦前體中的甲脒(FA+)有助于有機離子的緩慢釋放,降低了有機鹽和PbI2之間的反應速率,延緩了鈣鈦礦膜的結晶。2) 采用常規退火工藝的PSC具有24.08%的能量轉換效率,這得益于3Cl-BZH的缺陷鈍化效應。對于空氣中的濕鈣鈦礦膜,具有240小時超寬退火窗口的PSCs仍然保持22.01%的效率。抗老化前體和超寬退火窗有利于可再生、高效和低成本的PSCs,這為PSCs的商業化帶來了巨大前景。

Zhangfeng Huang, et al. Aging-Resistant Precursor with Ultrawide Annealing Window for 24.08% Perovskite Solar Cells. Adv. Energy Mater. 2023 DOI: 10.1002/aenm.202302769https://doi.org/10.1002/aenm.202302769