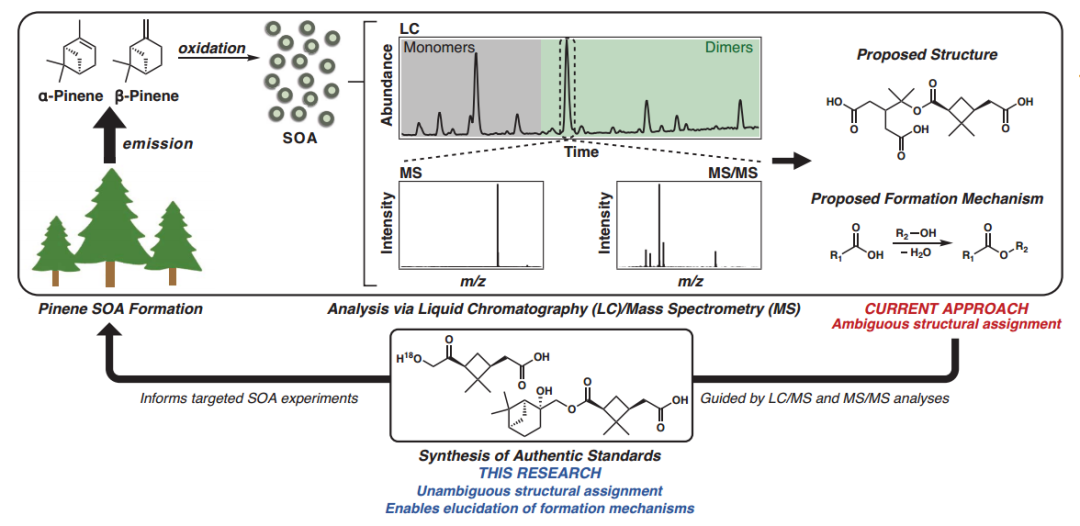

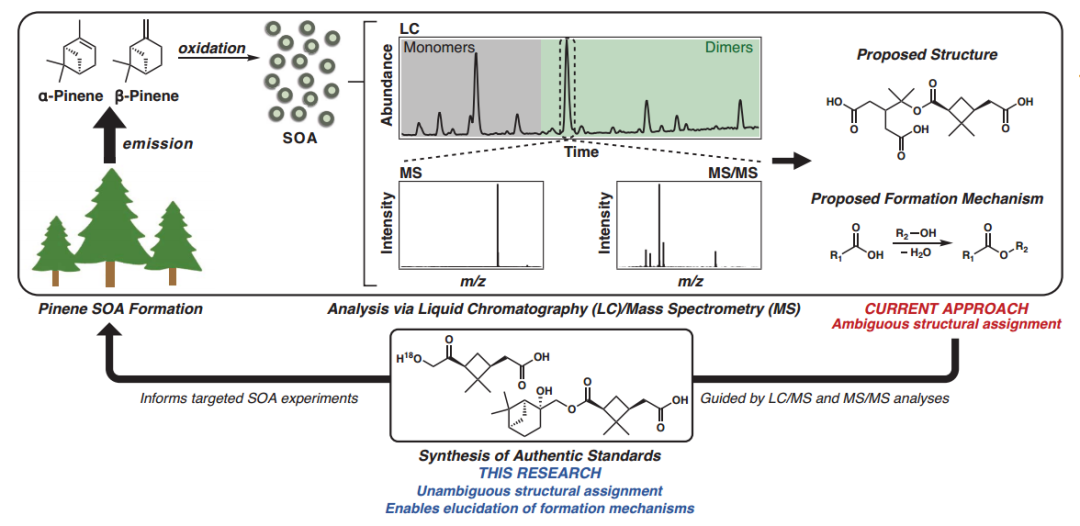

特別說明:本文由米測技術(shù)中心原創(chuàng)撰寫,旨在分享相關(guān)科研知識。因?qū)W識有限,難免有所疏漏和錯誤,請讀者批判性閱讀,也懇請大方之家批評指正。原創(chuàng)丨彤心未泯(米測 技術(shù)中心)二次有機氣溶膠(SOA)在大氣中無處不在,是引起PM2.5的主要原因,對氣候、空氣質(zhì)量和健康起著關(guān)鍵作用。通過吸積反應(yīng)產(chǎn)生低揮發(fā)性二聚化合物是SOA形成的一個關(guān)鍵方面。然而,盡管進行了廣泛的研究,SOA中二聚體的結(jié)構(gòu)和形成機制在很大程度上仍然未知。基于此,加州理工學(xué)院Christopher M. Kenseth(一作+通訊)等人通過詳細(xì)的結(jié)構(gòu)分析,闡明了SOA中幾種主要二聚酯的結(jié)構(gòu),合成了獨立可靠的標(biāo)準(zhǔn)品,這些二聚酯來自a-蒎烯和β-蒎烯(全球SOA的重要來源)的臭氧分解。作者證明這些二聚酯是在顆粒相中形成的,并提出了醇與環(huán)狀酰基過氧半縮醛的親核加成機制,可以解釋觀察到的酯形成的區(qū)域選擇性、動力學(xué)和環(huán)境依賴性。這種化學(xué)反應(yīng)可能代表了環(huán)境 SOA 中二聚化合物的一般途徑,二聚酯產(chǎn)生的化學(xué)基礎(chǔ)的鑒定成功地將單萜烯的大氣降解與能夠驅(qū)動氣溶膠形成和增長的低揮發(fā)性吸積產(chǎn)物的形成聯(lián)系起來。

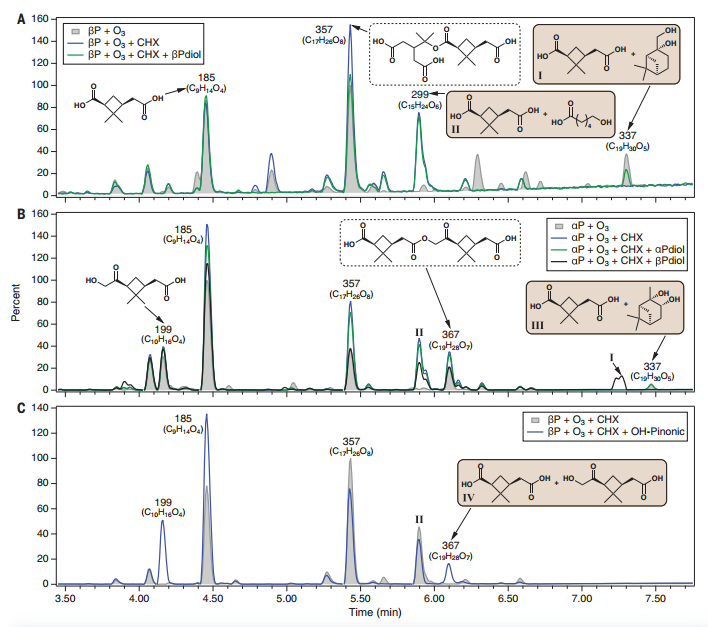

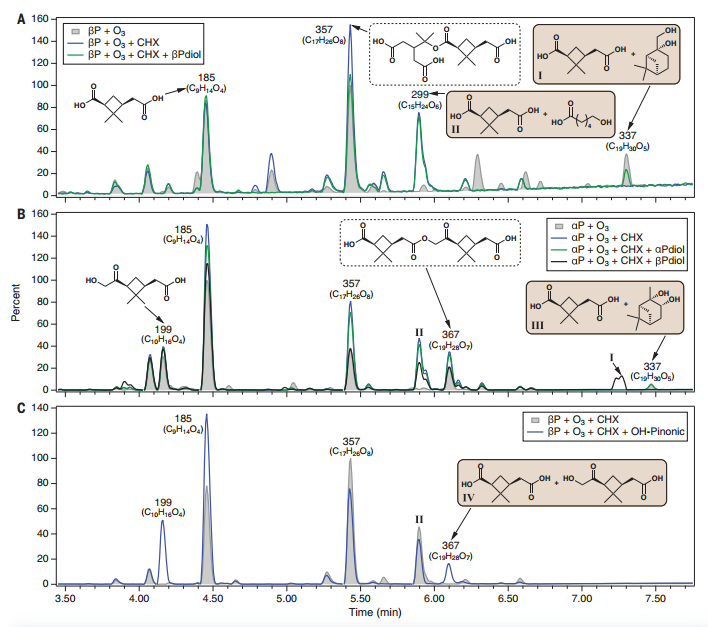

作者提出了從β -蒎烯臭氧化中鑒定的SOA中的主要二聚體之一的結(jié)構(gòu),由順式蒎酸的酯,蒎烯SOA中測得的最豐富的羧酸和通常報道的二聚體亞基,以及β -蒎烷二醇( bPdiol)組成。然而,CTEC實驗并沒有導(dǎo)致可檢測到的二聚體酯I的產(chǎn)生。作者在CHX與不同結(jié)構(gòu)和揮發(fā)性的醇存在下進行的β-蒎烯臭氧分解實驗表明順式蒎酸衍生物僅與揮發(fā)性足夠低的醇形成二聚酯以進行氣體-顆粒分配,吸積反應(yīng)發(fā)生在粒子相中。研究結(jié)果表明,充分表征的二聚體酯不是通過常規(guī)酯化形成的,而是通過OH-蒎酸和順式-蒎酸衍生物的顆粒相沉積形成的。

CTEC實驗最終證明二聚體酯I至IV是通過順式松酸衍生物和相應(yīng)的半揮發(fā)性醇的顆粒相反應(yīng)形成的。為了解析二聚酯的結(jié)構(gòu),作者使用模塊化合成策略制備了順式蒎酸的伯酯和仲酯以及二聚體酯I至IV的已鑒定醇亞基,結(jié)果表明順式松酸衍生物生成的二聚體酯具有區(qū)域選擇性,并且形成更多在每種情況下都是位阻仲酯。這代表了SOA中通過a蒎烯和β-蒎烯臭氧分解鑒定出的二聚酯真實標(biāo)準(zhǔn)品的首次合成。

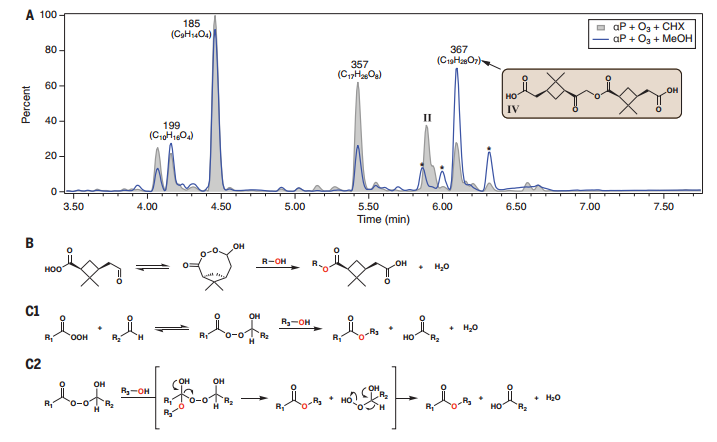

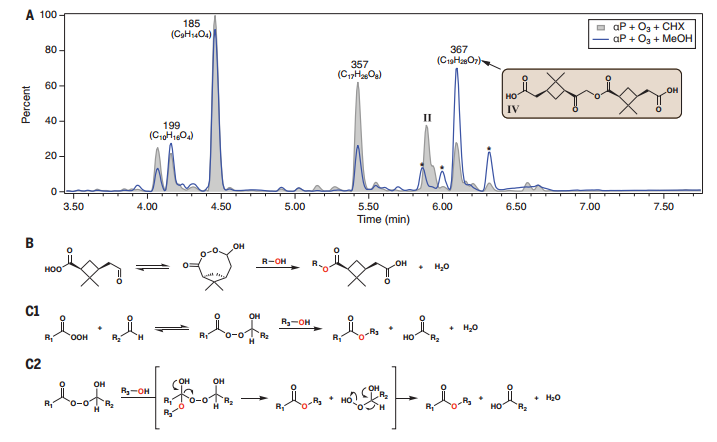

作者通過CHX的α-蒎烯臭氧分解實驗評估了順式蒎酸衍生物的反應(yīng)性,表明順式蒎酸衍生物是一種短壽命閉殼物種。同位素實驗分析表明二聚酯IV以及二聚酯I至III中的酯O原子源自醇,并表明顆粒相吸積反應(yīng)通過半揮發(fā)性或低揮發(fā)性醇與反應(yīng)性順式松酸衍生物的親核加成進行。通過實驗結(jié)果,作者提出,二聚體酯I至IV,以及通過擴展,包含順式蒎酸亞基的a-蒎烯和β-蒎烯SOA中的二聚體酯是通過所需的半揮發(fā)性或低揮發(fā)性醇與環(huán)狀酰基過氧半縮醛的顆粒相親核加成形成的。

圖 二聚酯結(jié)構(gòu)的測定

二聚酯的形成機制解決了大氣氣溶膠化學(xué)中長期存在的難題,這種化學(xué)反應(yīng)將半揮發(fā)性氧化產(chǎn)物作為低揮發(fā)性二聚化合物合并到顆粒相中,為SOA生長提供了不可逆凝聚質(zhì)量的重要來源。與CTEC實驗相比,氣溶膠在真實大氣中的停留時間更長,預(yù)計會增加環(huán)境SOA中這種顆粒相反應(yīng)性的重要性。需要進一步研究以確定這種化學(xué)反應(yīng)對氣溶膠物理化學(xué)性質(zhì)(例如pH、化學(xué)成分和相態(tài))和環(huán)境條件(例如溫度和相對濕度)的依賴性。對這些復(fù)雜相互作用的定量理解對于評估二聚酯形成對SOA豐度、組成、性質(zhì)和相關(guān)影響至關(guān)重要。

圖 二聚酯的形成機理

CHRISTOPHER M. KENSETH, et al. Particle-phase accretion forms dimer esters in pinene secondary organic aerosol. Science, 2023, 382(6672):787-792.DOI: 10.1126/science.adi0857https://www.science.org/doi/full/10.1126/science.adi0857#con10