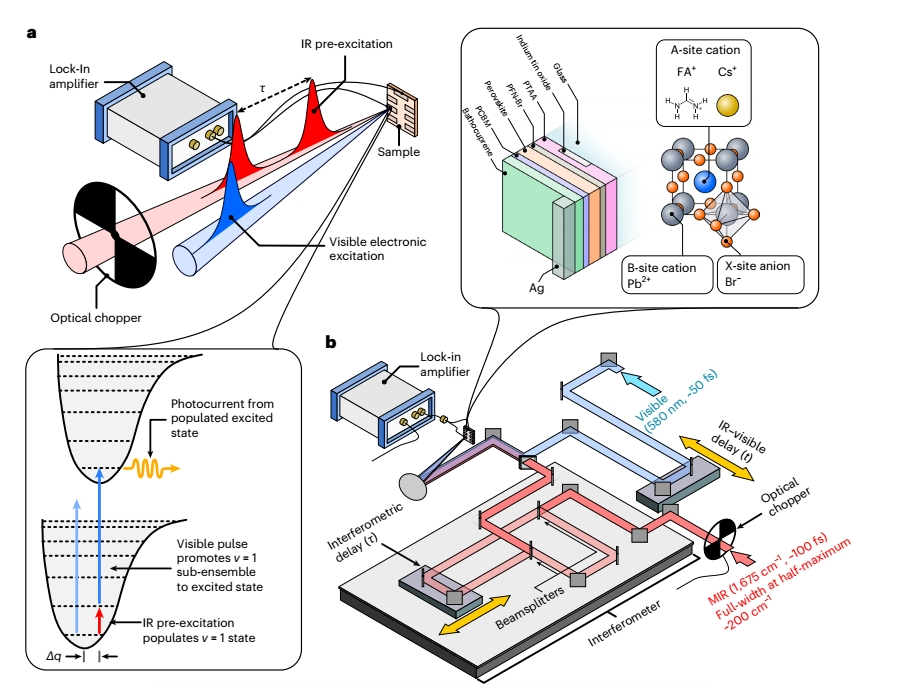

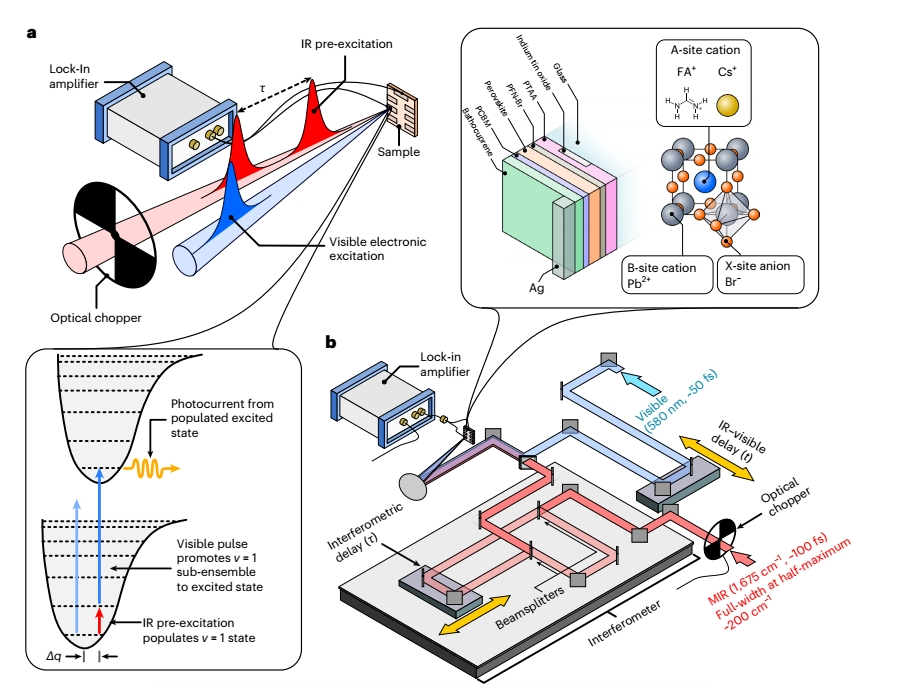

1. Nature Mater. :利用振動促進電子共振對有機鹵化物鈣鈦礦光電器件進行超快振動控制 通過結構動力學的光學刺激進行光化學的振動控制(VC)是一個新興概念,最近才在溶液中的模型分子中得到證實�。將VC擴展到最先進的材料可能會帶來新的應用并提高光電器件的性能。金屬鹵化物鈣鈦礦因其機械柔軟性以及無機和有機亞晶格豐富的振動運動而成為VC有前途的目標。在這里,倫敦帝國理工學院Artem A. Bakulin使用基于振動促進電子共振的光譜技術,通過甲脒陽離子的分子內振動展示了FAPbBr3鈣鈦礦太陽能電池的超快VC��。1)研究人員觀察到的VC短(約300fs)時間窗凸顯了陽離子和無機亞晶格之間耦合的快速動態��。2)第一性原理模型表明��,這種耦合是由調節鹵化鉛晶格和電子態的氫鍵介導的。調節這種耦合的陽離子動力學可以抑制鈣鈦礦中的非輻射復合,從而降低光伏電池的電壓損失�����。未來����,VC 可用于在時分復用光信號的超快光開關中開啟新功能,以及在鈣鈦礦和更廣泛的光電系統中研究電子聲子耦合的強大工具。

Gallop, N.P., Maslennikov, D.R., Mondal, N. et al. Ultrafast vibrational control of organohalide perovskite optoelectronic devices using vibrationally promoted electronic resonance. Nat. Mater. (2023).DOI:10.1038/s41563-023-01723-whttps://doi.org/10.1038/s41563-023-01723-w

2. Chem. Rev.:MXenes及其母體材料的原子尺度設計

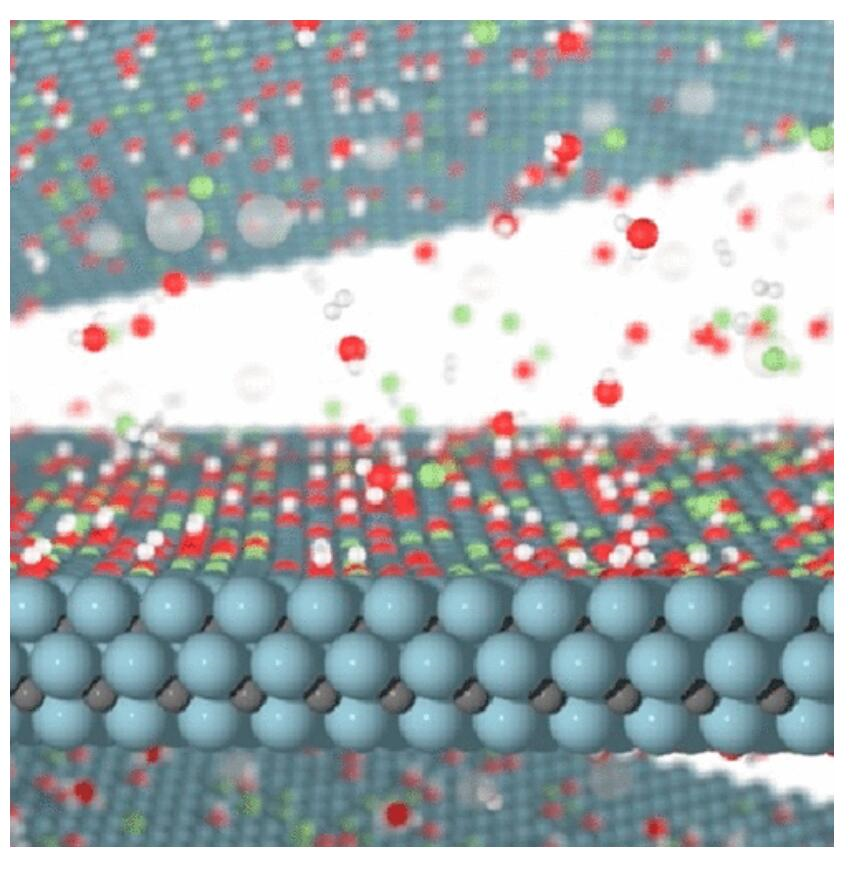

在發現MXene十多年后��,對這一二維(2D)碳化物和氮化物家族的合成�����、表征和應用的研究顯著增加�����。這些材料包括一種�、兩種或多種過渡金屬,它們排列在三�����、五�、七或九個原子層的化學有序或無序結構中。通過組合M�����、X和各種表面終端可以實現各種MXenes�����。然而�,為了設計和發現新的結構和組成�,需要合適的前體以及利用或開發相應的合成技術。近日�����,林雪平大學Johanna Rosen對MXenes及其母體材料的原子尺度設計進行了綜述研究��。 1) 作者對MXenes及其母體材料的原子級設計和合成領域進行了批判性和前瞻性的綜述�����。作者討論了預測MXene前體和評估它們是否可化學剝離的理論方法。2) 作者還總結了實現預測材料的實驗方法����,列出了目前所有已驗證的MXene,并概述了理解MXene合成的研究方向�����,從而實現2D材料的原子級設計��。

Jie Zhou, et al. Atomic Scale Design of MXenes and Their Parent Materials─From Theoretical and Experimental Perspectives. Chem. Rev. 2023DOI: 10.1021/acs.chemrev.3c00241https://doi.org/10.1021/acs.chemrev.3c00241

3. Acc Chem. Res.:開發用于選擇性CO2捕獲和分離的高容量固體“分子籃”吸附劑

二氧化碳捕獲��、利用和封存(CCUS)被認為是緩解溫室氣體排放和氣候變化的一個有效途徑�,而二氧化碳捕獲對CCUS的整體應用至關重要�。盡管液態胺洗滌是一種成熟的碳捕獲技術����,但由于溶劑加熱和水蒸發的能耗以及破壞胺-CO2鍵合所需的能源,導致它是一種能源密集型且成本高昂的技術����。為了應對這一挑戰����,科研工作者開發了一種新的吸附性CO2捕獲和分離設計方法,即“分子籃”吸附劑(MBS)�,無需處理溶劑加熱和水蒸發�。由固定在納米多孔材料(如SBA-15)中的聚合物胺(如PEI)組成的固體MBS具有高選擇性�、快速動力學和良好的再生性的高CO2捕獲能力。因此�,MBS可以大大降低能源消耗和碳捕獲成本���。沸石�、活性炭����、氧化鋁和二氧化硅等傳統吸附劑的吸附能力較低,它們對CO2的吸附需要事先去除水分并冷卻廢氣(~35°C)��。相反�����,MBS的CO2吸附能力甚至可以通過濕氣/蒸汽的存在來提高,并在接近煙氣溫度(~75°C)時達到最佳性能�����。近日�����,賓夕法尼亞州立大學Song Chunshan�、Wang Xiaoxing概述了該領域材料開發的研究進展�,以及對MBS用于CO2捕獲和從各種氣流中分離CO2的基本理解。 1) 作者首先說明了MBS的概念,然后分析了用于CO2捕獲的MBS性能和中試實驗案例。通過各種非原位和原位技術對MBS進行系統表征����,對CO2吸附過程的機理進行系統理解��。2) 此外,該綜述對CO2吸附機制進行系統理解,以促進吸附材料的進一步發展����,這些材料具有改進的CO2吸附能力�����、吸附和解吸動力學以及循環穩定性。最后�,作者對新型吸附劑材料的未來設計和開發以及各種氣流(包括煙道氣����、沼氣���、空氣和氫氣流)的CO2吸附過程進行了展望��。

Xiaoxing Wang and Chunshan Song, Developing High-Capacity Solid “Molecular Basket” Sorbents for Selective CO2 Capture and Separation. Acc Chem. Res. 2023DOI: 10.1021/acs.accounts.3c00444https://doi.org/10.1021/acs.accounts.3c00444

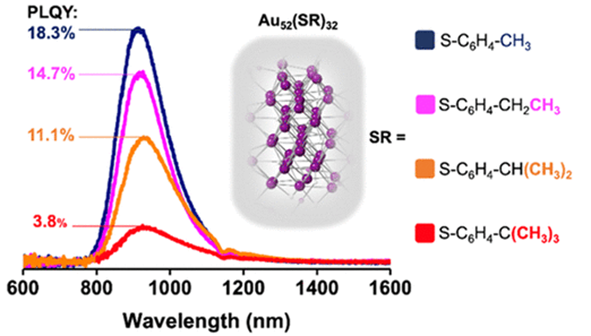

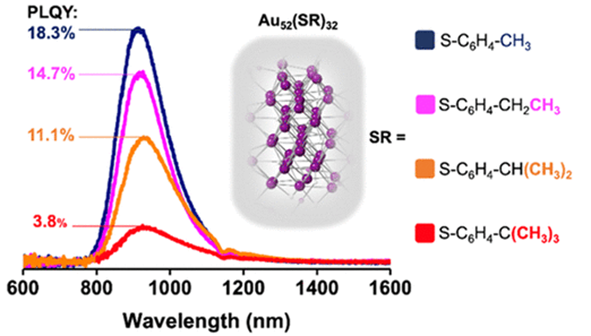

4. JACS:調控Au52(SR)32團簇表面配體結構提高近紅外光致發光量子產率

表面配體結構是決定金納米團簇光致發光(PL)特性的重要因素之一。近日����,卡耐基梅隆大學金榮超等合成并研究了四個 Au52(SR)32 納米團簇的PL性質���,這四個團簇表面配體均為芳香族硫醇配體 (–SR)��,但對位基團的位阻不同。1)研究表明����,這些團簇的近紅外 (NIR) 光致發光(峰值在 900–940 nm)量子產率 (QY) 隨著配體對位基團位阻的降低而大大增強�����。具體來說,位阻最小的對甲基苯硫醇 (p-MBT) 保護的Au52(SR)32表現出最高的 PLQY(室溫下,在未脫氣的二氯甲烷中為18.3%),而位阻最大的叔丁基苯硫醇 (TBBT) 保護的Au52(SR)32只有3.8%。2)配體上甲基較少時 QY 的大幅增強意味著通過 C-H 鍵介導的多聲子過程發生非輻射衰變���。此外,Au52(p-MBT)32和Au52(TBBT)32的單晶 X 射線衍射 (SCXRD) 結構比較表明,對位甲基較少導致 Au52 內核上配體間 π…π 堆積更強����,從而限制配體振動和旋轉��。3)進一步的PL壽命、3O2 猝滅以及溫度依賴性 PL 和吸收研究表明這些團簇的發射性質為磷光和熱激活延遲熒光 (TADF)����。四個團簇的1O2生成效率與觀察到的 PL 性能遵循相同的趨勢����。總體而言,高度近紅外發光的 Au52(p-MBT)32 納米團簇和所揭示的機制有望在未來得到應用。

Yitong Wang, et al. Tailoring Carbon Tails of Ligands on Au52(SR)32 Nanoclusters Enhances the Near-Infrared Photoluminescence Quantum Yield from 3.8 to 18.3%. J. Am. Chem. Soc., 2023DOI: 10.1021/jacs.3c09846https://pubs.acs.org/doi/10.1021/jacs.3c09846

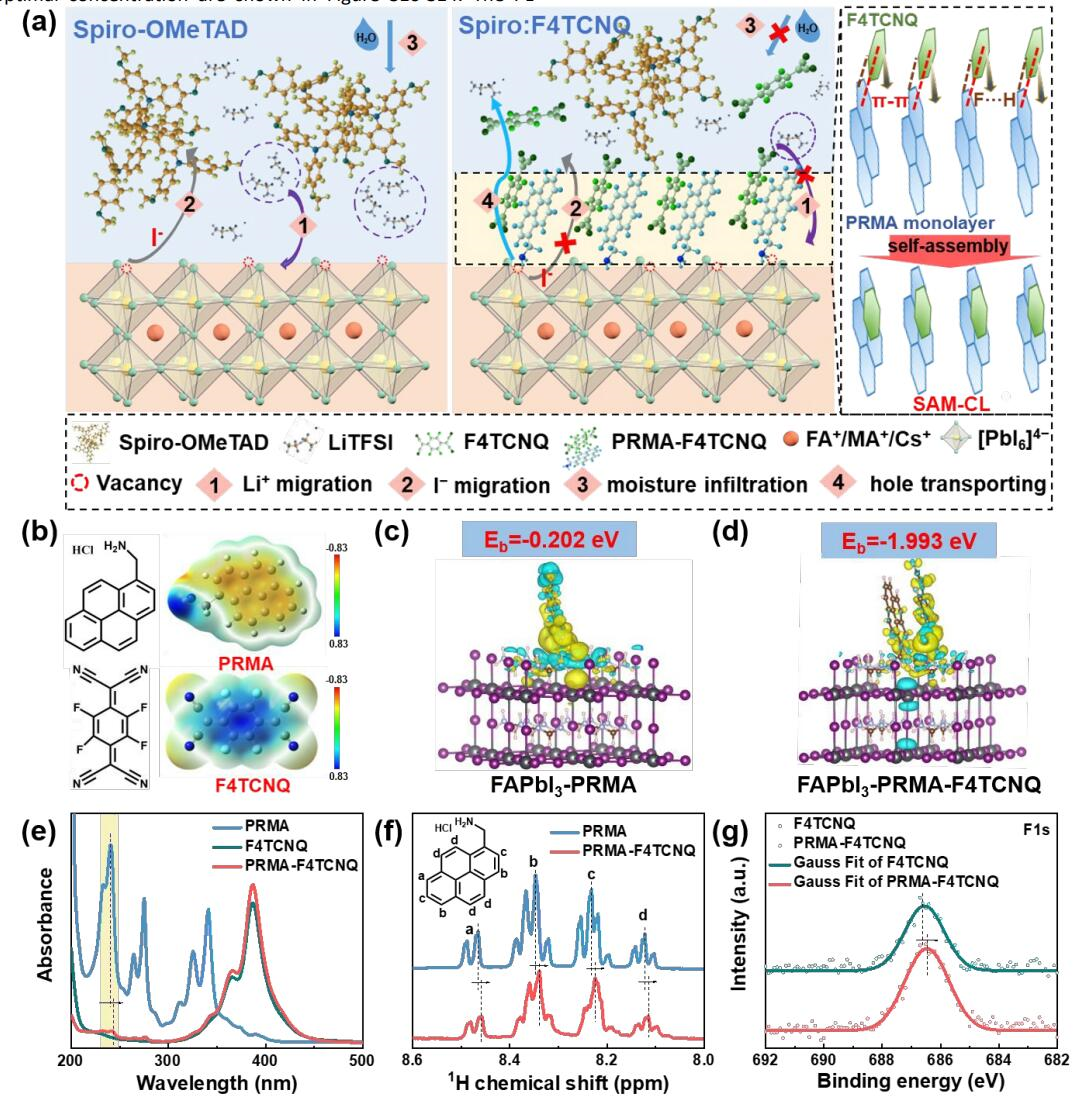

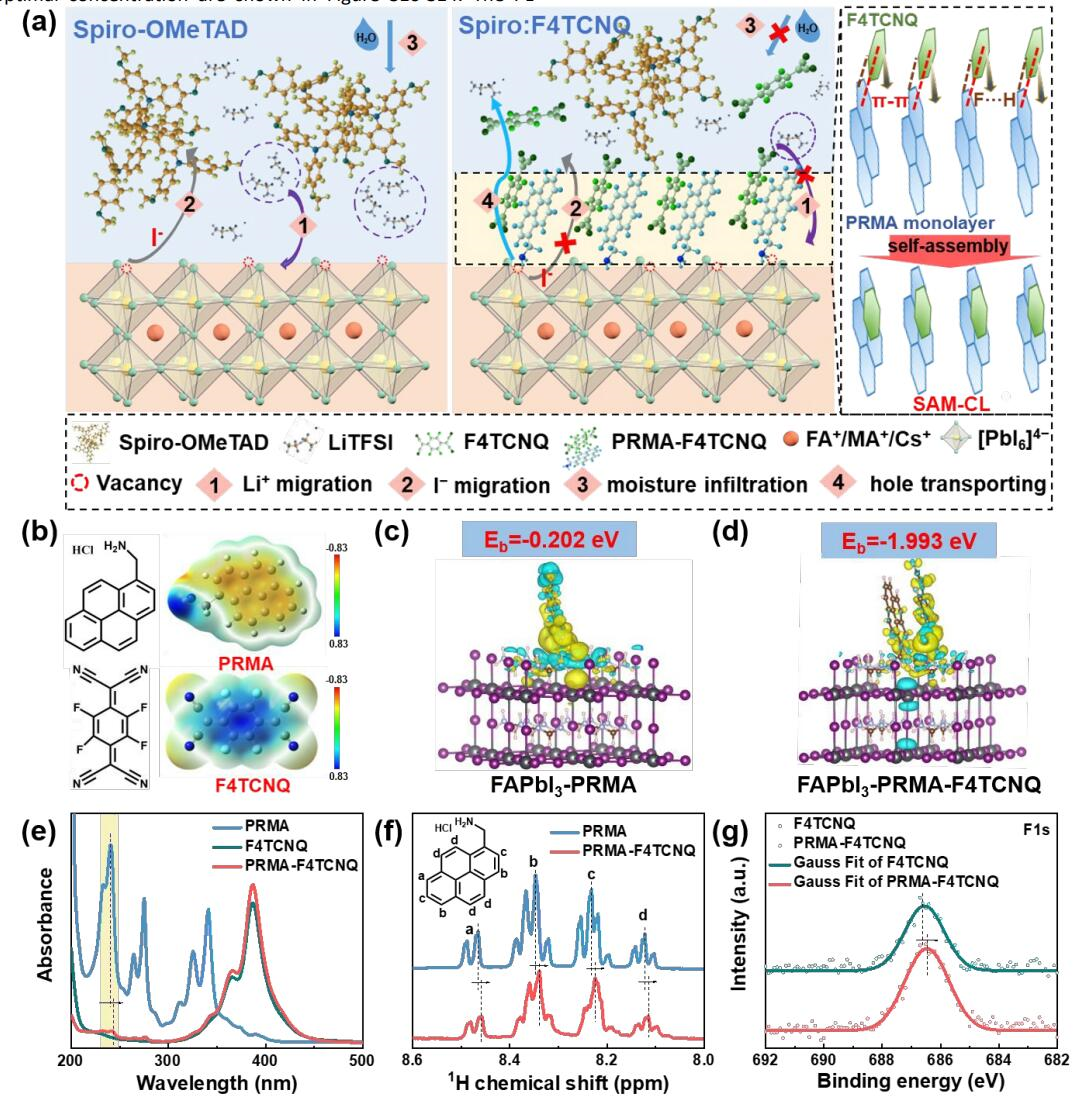

5. EES:高效穩定鈣鈦礦太陽能電池自組裝共晶中間層消除電荷積累

消除界面電荷積累和抑制離子遷移對于提高具有2,2'�,7,7'-四(N���,N-二對-甲氧基苯基-胺)-9,9'-螺二芴(螺-OMeTAD)的鈣鈦礦太陽能電池(PVSC)效率和操作穩定性仍然是一個挑戰。在這里��,南昌大學陳義旺�����、Tan Licheng報道了一種新型的界面工程����,用于PVSC的自組裝共晶層(SAM-CL)是由鈣鈦礦表面的1-吡咯甲基胺鹽酸鹽(PRMA)單層和通過分子間π-π相互作用和氫鍵摻雜在螺-OMeTAD中的2�,3,5��,6-四氟-7����,7’,8����,8’-四氰基喹啉二甲基酮(F4TCNQ)構建的�����。 1) SAM-CL通過電荷轉移效應優化了界面能級排列,從而消除了界面電荷積累���。此外,SAM-CL中大芘環和氟原子的優異阻隔作用阻礙了離子遷移和水分入侵�,從而顯著提高PVSC的穩定性���。2) 所得到的PVSC在1.21V的高開路電壓下具有24.03%的功率轉換效率(PCE)�����,并具有優異的穩定性�����,在沒有封裝的情況下����,PVSC在相對濕度為70-80%的空氣中連續運行1800小時后����,仍可以保持85%的初始PCE。

Xueying Wang, et al. Elimination of Charge Accumulation by Self-assembled Cocrystal Interlayer for Efficient and Stable Perovskite Solar Cells. EES 2023https://doi.org/10.1039/D3EE03550F

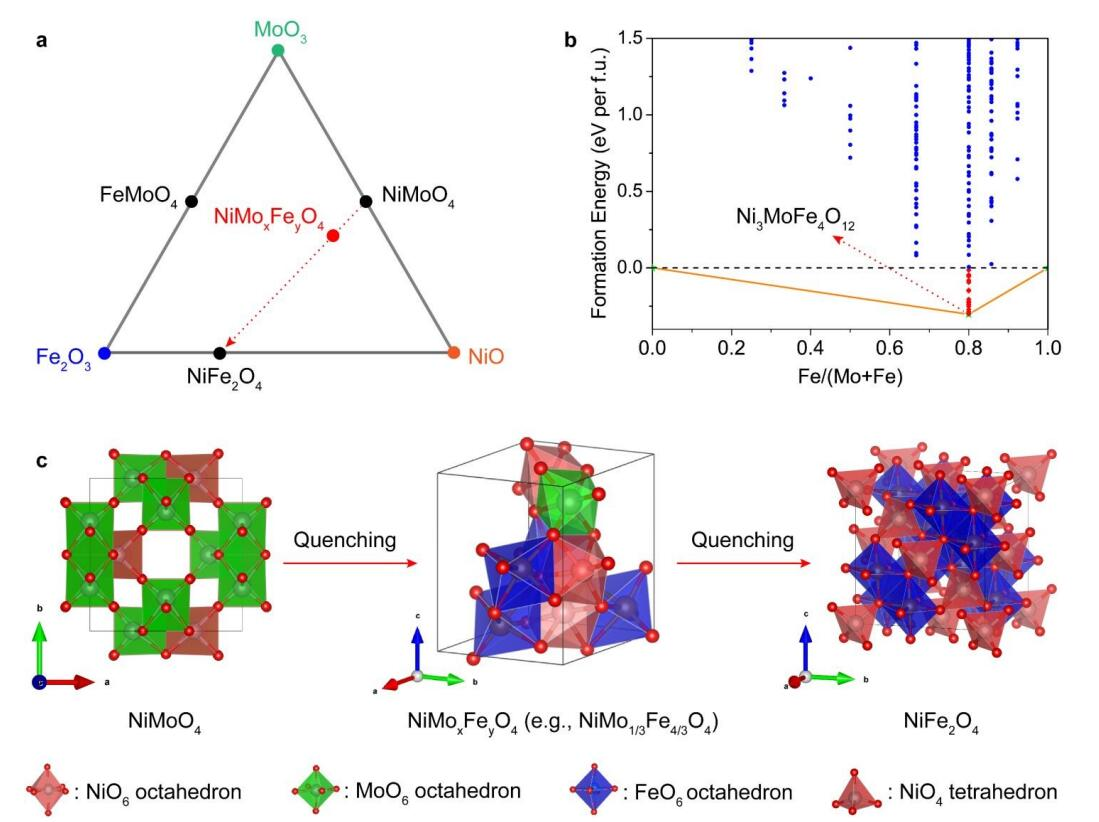

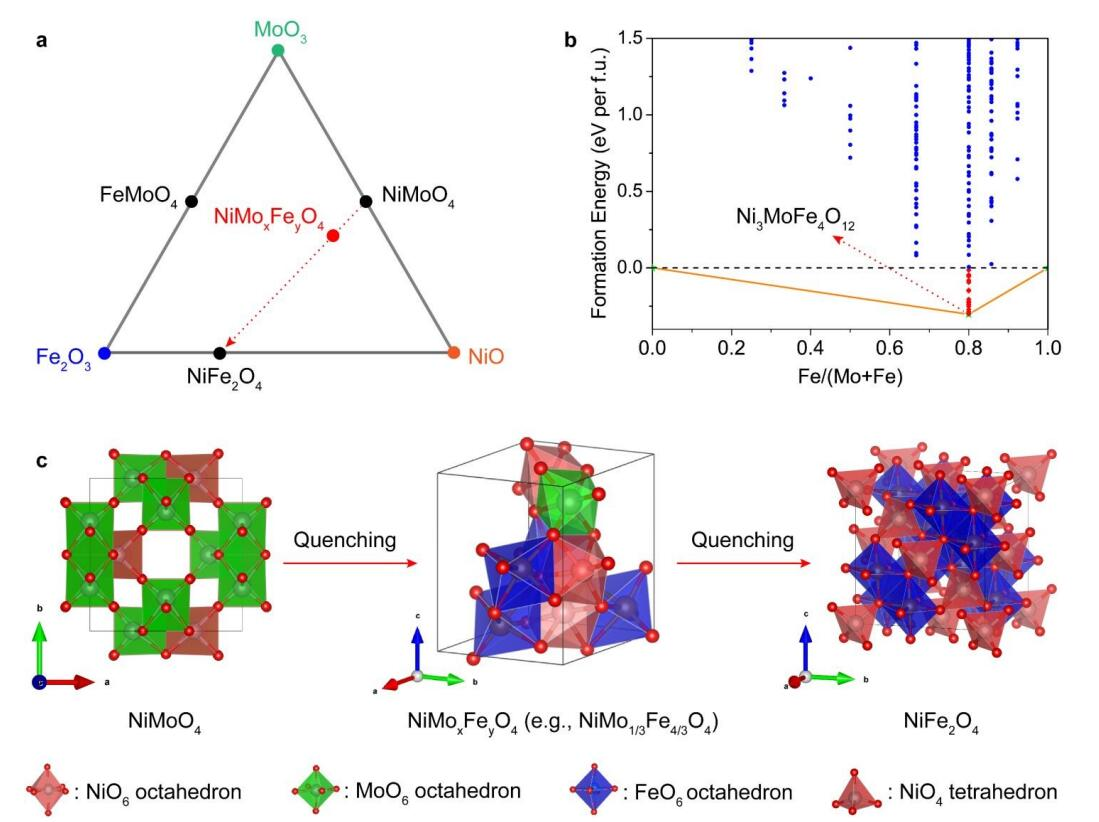

6. EES:通過淬火誘導的結構轉變實現異質結構金屬氧化物

異質結構金屬氧化物在各種化學/電化學反應中表現出優異的催化性能�����,但仍面臨合成困難和催化劑組成控制不足的瓶頸�。近日,北京航空航天大學郭林�����、中國科學院物理研究所Gu Lin���、華南理工大學Qiu Yongcai�����、清華大學Li Jia提出了一種通過淬火誘導的結構轉變合成異質結構金屬氧化物的簡單途徑��,并介紹了尺寸效應和多次淬火之間的促進機制。1) 具有寬初始粒度范圍的熱NiMoO4粉末在冷Fe(NO3)3溶液中的重復淬火根據初始NiMoO4粒度和淬火頻率可產生不同的產物。在大晶粒NiMoO4納米顆粒(>27nm)上產生了無序和粗糙的表面,而對于較小的NiMoO4納米粒子(<27nm)�����,多次淬火觸發了從NiMoO4到NiFe2O4的結構轉變�����,從而產生了新的NiMoO4/NiFe2O異質結構���。2) 預淬火產生的無序缺陷結構可以促進后續的淬火調節��,并且顆粒尺寸的最小化對淬火更敏感,從而被整體調節���,進而克服了熱力學瓶頸。NiMoO4/NiFe2O4異質結構納米催化劑在堿性介質中對析氧和氧還原反應表現出優異的催化活性����,從而在可充電鋅-空氣電池中表現出優異的電化學性能��。

Changchun Ye, et al. Heterostructured metal oxides realized by quenching-induced structural transformation. EES 2023https://doi.org/10.1039/D3EE03379A

7. EES:n型有機鋰離子正極材料的研究:以共軛三氟甲酰亞胺和氰酰胺為例

有機電極材料由于其可持續性、成本效率和設計靈活性等特點而引起了人們的極大關注����。盡管科研工作者做出了許多努力來微調它們的氧化還原電位��,但氧化還原電位高于3V并且在Li儲層機構中保持空氣穩定性的有機正電極材料庫仍然有限。近日,魯汶大學Alexandru Vlad 以共軛三氟甲酰亞胺和氰酰胺為例研究了n型有機鋰離子正極材料����。 1) 該工作促進了共軛三氟甲酰亞胺和氰酰胺的發展�,并發現它們具有環境空氣穩定性和可逆電化學性質��,以及氧化還原電位范圍為3.1V至3.8V(vs. Li+/Li0)�,這是目前在n型有機化學領域內報道的最高值�。2) 通過全面的結構分析和廣泛的電化學研究,作者闡明了分子結構與微調氧化還原電位能力之間的關系。該發現為定制有機電極的氧化還原性能提供了很好的機會,并彌補了與無機電極的差距��,從而使其可用于可持續和環保的電化學儲能設備����。

Xiaolong Guo, et al. Towards the 4 V-class n-type organic lithium-ion positive electrode materials: the case of conjugated triflimides and cyanamides. EES 2023 https://doi.org/10.1039/D3EE02897F

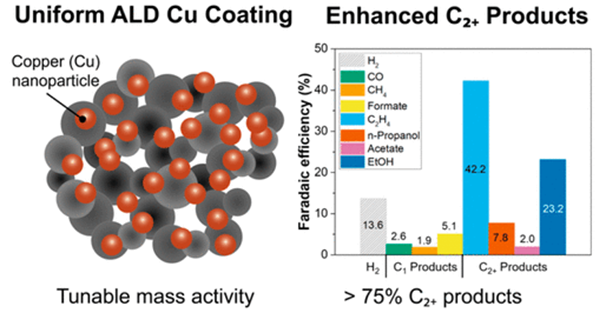

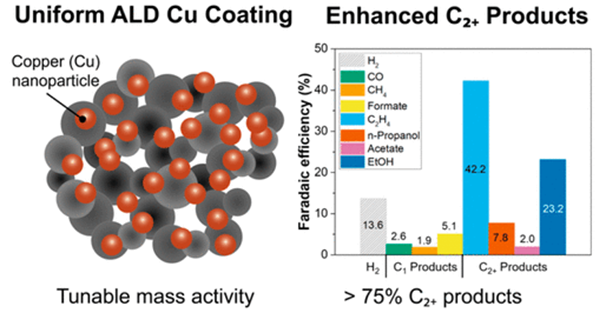

8. Nano Lett.:氣體擴散電極上原子層沉積銅電催化劑用于CO2還原

使用 Cu 催化劑電化學還原 CO2 可以合成 C2+ 產品�,包括 C2H4 和 C2H5OH。近日�,密歇根大學Neil P. Dasgupta�,豐田北美研究院Charles A. Roberts等通過等離激元增強原子層沉積(PEALD)法將Cu 催化劑沉積到多孔碳氣體擴散電極(GDE)上�,并用于電化學還原 CO2。1)通過PEALD實現了Cu催化劑在整個 3D GDE基底上的保形沉積,同時保持了對銅納米顆粒尺寸和面積負載的可調控制�。2)實驗表明�����,獲得的Cu催化劑電化學 CO2 還原獲得C2+產物的總法拉第效率 (FE) > 75%。析氫反應FE 最小化至約 10%,并且C2H4 的FE可達 42.2%��。3)與視線物理氣相沉積方法相比���,PEALD 制備的Cu 催化劑表現出對 C1 產物的顯著抑制���,這與多孔 GDE 基底內催化劑形態和共形性的改進控制有關��。4)此外���,PEALD Cu 催化劑表現出 15 小時的穩定性能����,并且 C2H4 產率的降低最小�。PEALD可作為“工具箱”用于合理設計更復雜的催化劑材料和結構以進一步提高選擇性和穩定性。此外���,該工作為 3D 電極的可擴展制造提供了一條途徑,以便將來集成到工業相關電解槽形式(包括流通池)中�。

Julia D. Lenef, et al. Atomic Layer Deposition of Cu Electrocatalysts on Gas Diffusion Electrodes for CO2 Reduction. Nano Lett., 2023DOI: 10.1021/acs.nanolett.3c02917https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.nanolett.3c02917

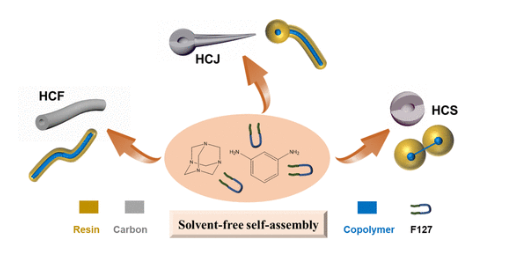

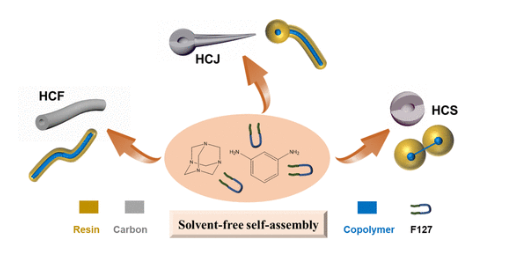

9. ACS Nano:無溶劑合成中空碳納米結構用于高效鈉儲存

中空碳納米結構(HCN)的結構特征導致了有趣的物理化學性質和各種應用��,特別是電化學儲能應用。然而�,目前基于溶劑的模板方法制備 HCN 仍遠遠不能滿足簡便�、環境友好和可擴展的需求����。在此�����,武漢理工大學麥立強教授�����,周亮教授�,蘇寶連教授��,Yong Liu探索了一種通用且簡便的無溶劑嵌段共聚物自組裝方法來制備各種中空硬碳納米結構��,包括中空碳納米纖維、中空碳Janus納米蝌蚪���、中空碳球等。1)活性位點����、電子/離子傳輸的快速路徑以及卓越的電子導電連接性����,這些對于高效的電化學能量存儲來說是有希望的�。2)通常,所得的具有厚壁管的中空碳納米纖維可為鈉離子存儲提供高可逆容量(431 mAh g?1)和優異的倍率性能(800 mA g?1 時為259 mAh g?1)�����。這種智能的無溶劑嵌段共聚物自組裝方法將激發空心硬碳基納米結構的設計�,以用于各種能量轉換和存儲的高級應用。

Shihao Feng, et al, Solvent-Free Synthesis of Hollow Carbon Nanostructures for Efficient Sodium Storage, ACS Nano, 2023DOI: 10.1021/acsnano.3c09328https://doi.org/10.1021/acsnano.3c09328

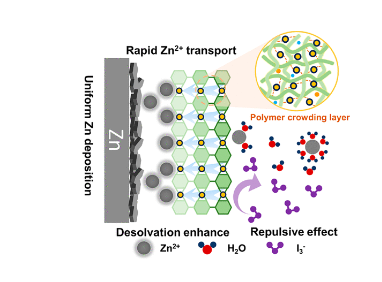

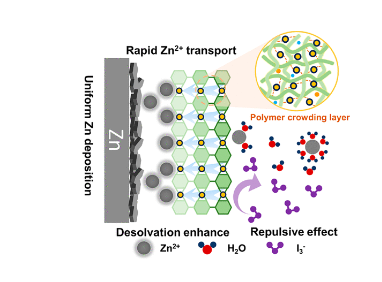

10. ACS Nano:擁擠效應誘導的富鋅/貧水聚合物界面層走向實用的鋅-碘電池

盡管聚合物界面層內功能多樣性的精心設計對于緩解與鋅陽極析氫反應和枝晶生長相關的挑戰具有至關重要的意義�,但這一追求仍然是一項艱巨的任務����。在這里����,廣東工業大學李成超教授�,Zhipeng Wen通過集成電沉積和高度可逆的鍍鋅/剝離化學的目標絡合策略,在鋅陽極上構建了源自羧甲基殼聚糖(CCS)的大規?����?缮a的富鋅/貧水聚合物界面層���。 1)鋅離子引起的CCS骨架之間的擁擠效應創造了強大的氫鍵環境�����,擠壓了水/陰離子對應物的移動空間�����,從而大大減少了活性水分子的數量,減輕了陰極I3-攻擊。此外,所構建的Zn2+富集層通過CCS分子鏈的NH2?Zn2+-NH2結合/解離模式顯著促進Zn2+快速遷移。2)因此�����,帶有Zn-CCS電極的大型Zn對稱電池(9cm2)在1100小時內表現出優異的循環穩定性��,而沒有膨脹�����。當與I2陰極結合時,組裝好的Zn?I2多層軟包電池表現出140 mAh的極高容量和400次循環的卓越長期循環性能��。這項工作為金屬負極電池制備大規模生產和高性能聚合物擁擠層提供了一種通用策略�����,在其他金屬(Al、Cu、Sn)上也確實觀察到了類似的結果���。

Zuyang Hu, et al, Crowding Effect-Induced Zinc-Enriched Water-Lean Polymer Interfacial Layer Toward Practical Zn-Iodine Batteries, ACS Nano, 2023DOI: 10.1021/acsnano.3c10081https://doi.org/10.1021/acsnano.3c10081