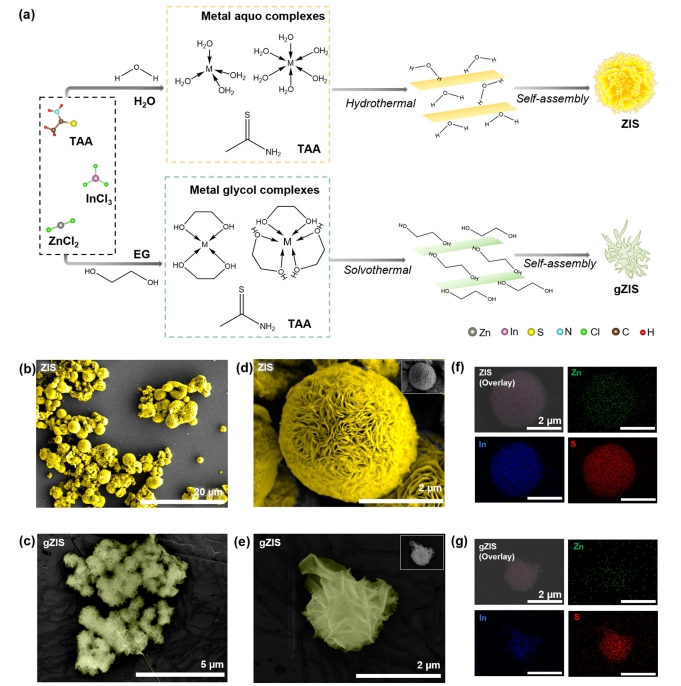

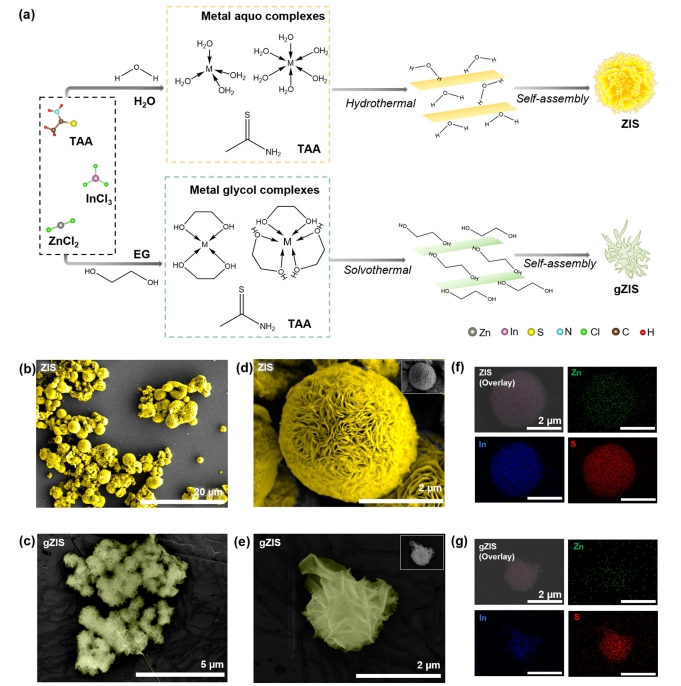

1. Nature Commun.:自激活超親水綠色ZnIn2S4實現太陽能驅動的整體水分解:全天穩定性接近一致 設計高效半導體,通過太陽能驅動的水分解可持續生產綠色氫,是碳中和能源生態系統的前沿戰略之一。在此,莫納什大學Siang-Piao Chai制備了超親水綠色空心ZnIn2S4(gZIS)以實現無輔助光催化全水分解。1)中空的分層框架有利于暴露本質上活躍的面并激活惰性的基底面。gZIS的超親水性質促進了強烈的表面水分子相互作用。gZIS內空位的存在有利于光子能量利用和電荷轉移。2)系統的理論計算表明gZIS的缺陷引起的電荷重新分布增強了水的活化并減少了表面動力勢壘。最終,gZIS可以通過在全日反應中保持接近一致的穩定性來驅動光催化純水分解,其性能與其他復雜的硫化物基材料相當。這項工作報告了一種具有巨大探索價值的自激活、單組分無助催化劑gZIS,有可能為高效的太陽能驅動氫氣生產提供最先進的設計和創新孔徑,以實現碳中和。

Chong, WK., Ng, BJ., Lee, Y.J. et al. Self-activated superhydrophilic green ZnIn2S4 realizing solar-driven overall water splitting: close-to-unity stability for a full daytime. Nat Commun 14, 7676 (2023).DOI:10.1038/s41467-023-43331-xhttps://doi.org/10.1038/s41467-023-43331-x

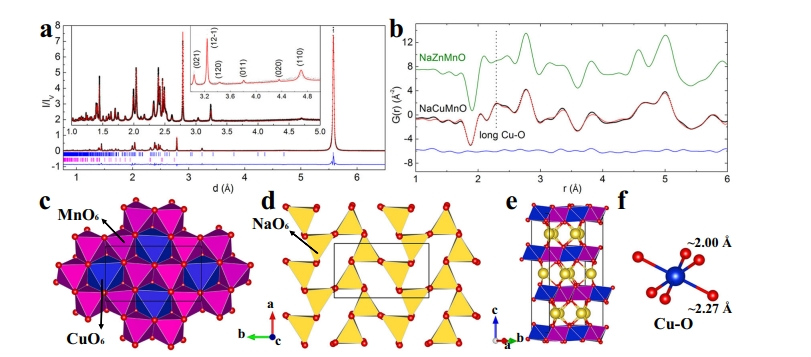

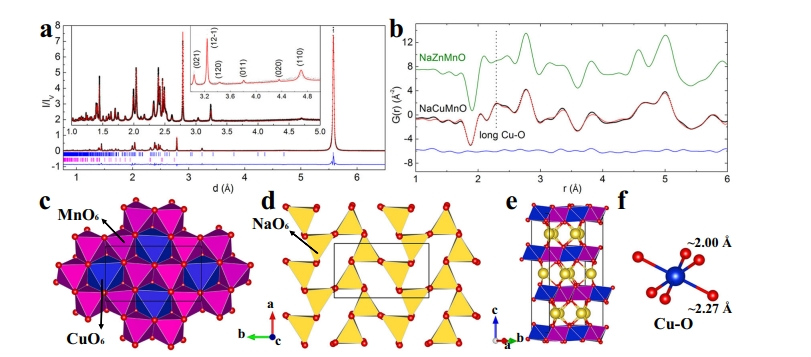

2. Nature Commun.:通過自旋單線態穩定層狀鈉過渡金屬氧化物中的晶格氧氧化還原

可逆晶格氧氧化還原反應具有提高能量密度和降低電池陰極成本的潛力。然而,它們的廣泛采用面臨著電壓遲滯較大和穩定性差等障礙。目前的研究通過在P3型Na2/3Cu1/3Mn2/3O2中實現無滯后、長期穩定的氧氧化還原反應來解決這些挑戰。在這里,布魯克海文國家實驗室Enyuan Hu,橡樹嶺國家實驗室Jue Liu表明這是通過在充電和放電期間形成自旋單線態來實現的。1)包括原位X射線衍射在內的詳細分析顯示了循環過程中高度可逆的結構變化。此外,局部CuO6 Jahn-Teller畸變始終存在,并且具有動態Cu-O鍵長變化。原位硬X射線吸收和異位軟X射線吸收研究以及密度函數理論計算揭示了大約3.66V和3.99V平臺的兩種不同的電荷補償機制。2)值得注意的是,研究人員在3.99V充電期間觀察到類似張米的單線態,提供了一種替代的電荷補償機制來穩定活性氧氧化還原反應。

Wang, X., Yin, L., Ronne, A. et al. Stabilizing lattice oxygen redox in layered sodium transition metal oxide through spin singlet state. Nat Commun 14, 7665 (2023).DOI:10.1038/s41467-023-43031-6 https://doi.org/10.1038/s41467-023-43031-6

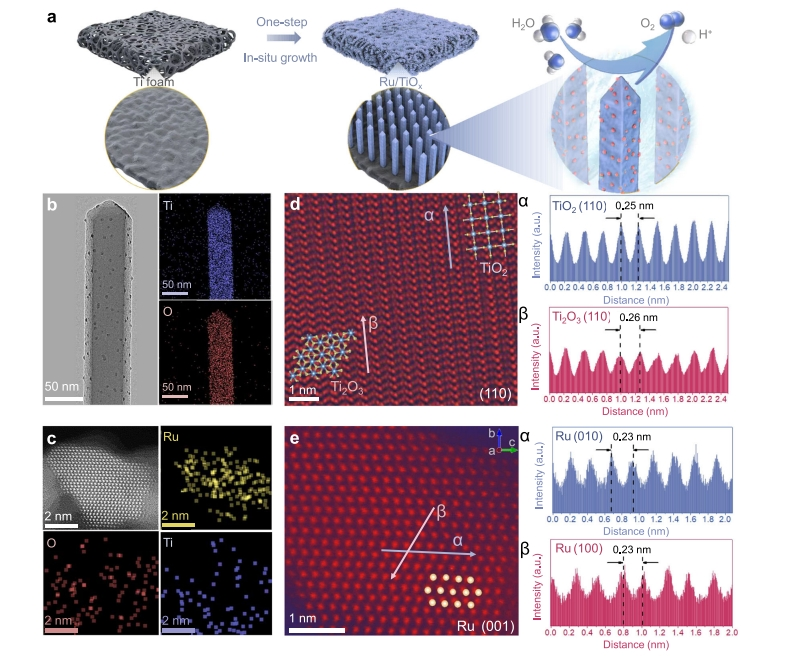

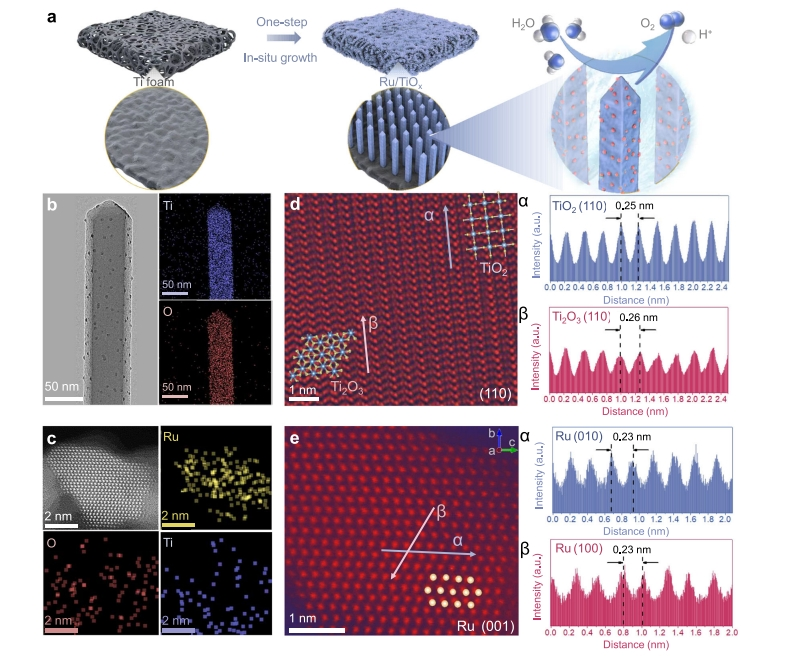

3. Nature Commun.:通過非化學計量氧化物穩定非銥活性位點,用于高電流密度下的酸性水氧化

穩定非銥基析氧反應(OER)電催化劑的活性位點至關重要,但對于酸性水分解制氫來說仍然是一個巨大的挑戰。在這里,清華大學Ruitao Lv,Jia Li報道了非化學計量的鈦氧化物(TiOx)可以通過結構限制和電荷分布來保護Ru位點,從而將酸中催化劑的壽命比化學計量的(Ru/TiO2)延長10個數量級。1)通過利用氧化還原相互作用策略,一步實現了TiOx在泡沫鈦上的原位生長和Ru納米粒子的負載。合成的無粘合劑Ru/TiOx催化劑在10和500 mA cm?2下分別表現出174和265 mV的低OER過電勢。2)實驗表征和理論計算證實,TiOx可以穩定Ru活性中心,從而能夠在10 mA cm?2下運行超過37天。這項工作開辟了使用非化學計量化合物作為能源技術的穩定和活性材料的途徑。

Zhou, L., Shao, Y., Yin, F. et al. Stabilizing non-iridium active sites by non-stoichiometric oxide for acidic water oxidation at high current density. Nat Commun 14, 7644 (2023).DOI:10.1038/s41467-023-43466-xhttps://doi.org/10.1038/s41467-023-43466-x

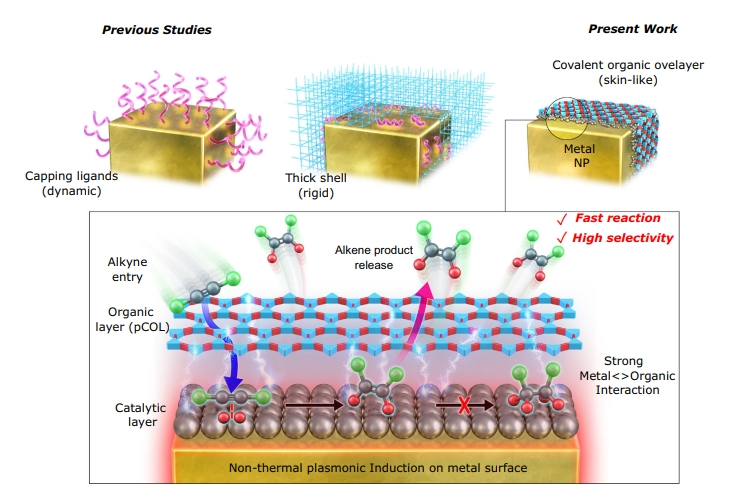

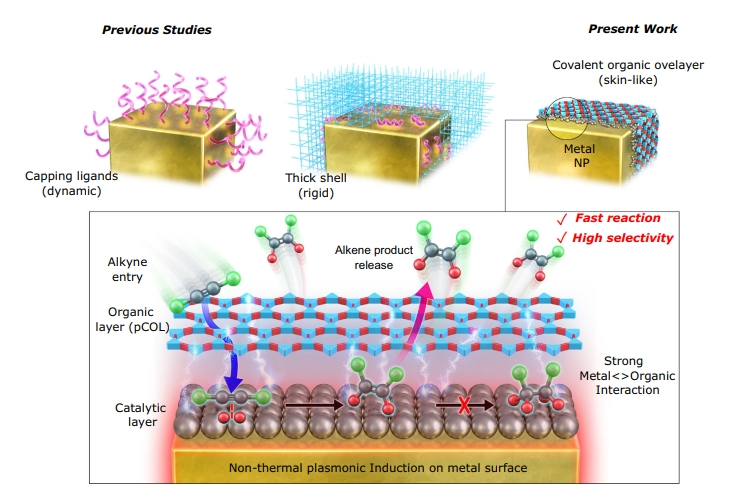

4. Nature Commun.:金屬納米晶體上的超薄共價有機覆蓋層用于高選擇性等離激元光催化

金屬納米顆粒-有機界面很常見,但由于隨機形成的配體層的復雜相互作用,在控制反應方面仍然難以捉摸。近日,浦項科技大學In Su Lee,Amit Kumar提出了一種通過在等離子體納米粒子表面構建皮膚狀的幾納米超薄結晶多孔共價有機覆蓋層來增強催化反應選擇性的方法。 1)這種有機覆蓋層具有高度有序的孔隙開口布局,有利于分子進入,而不會產生任何表面中毒效應,同時賦予有利的電子效應來控制分子吸附-解吸。2)共形有機覆蓋層是通過分子單元的等離子體氧化活化和分子間共價交聯合成的。3)研究人員開發了一種光操作的多組分界面等離子體催化平臺,該平臺包含中空二氧化硅內的鈀修飾金納米粒子,以實現炔烴的高效和選擇性半氫化。這種方法展示了一種控制金屬表面分子吸附行為的方法,打破了線性比例關系,同時增強了活性和選擇性。

Acharya, A., Mete, T.B., Kumari, N. et al. Ultrathin covalent organic overlayers on metal nanocrystals for highly selective plasmonic photocatalysis. Nat Commun 14, 7667 (2023).DOI:10.1038/s41467-023-43482-x https://doi.org/10.1038/s41467-023-43482-x

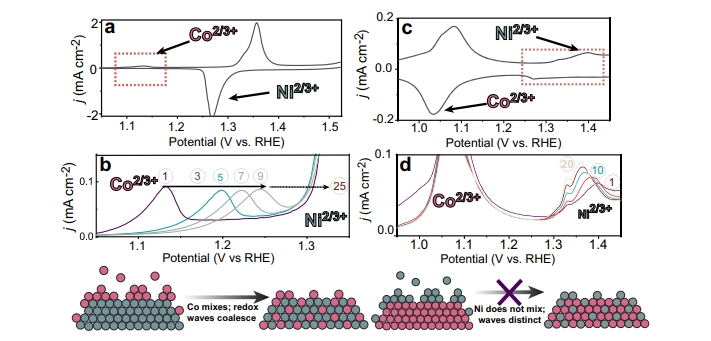

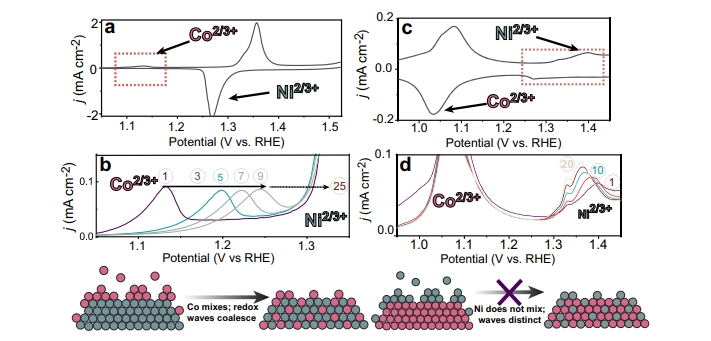

5. Nature Commun.:過渡金屬(羥基)氫氧化物上的協同 Fe 位點驅動堿中的高析氧活性

含鐵過渡金屬(羥基)氫氧化物是堿性介質中高活性的析氧反應(OER)電催化劑,在許多材料體系中普遍存在。(氧)氫氧化物中Fe位點的復雜性和動態性減緩了人們對Fe基活性位點如何以及在何處形成的理解,而這些信息對于設計具有更高活性和穩定性的催化劑和電解質至關重要。近日,俄勒岡大學Shannon W. Boettcher,以色列理工學院Maytal Caspary Toroker發現,電解質中的Fe物質在何處/如何結合到主體Ni或Co(羥基)氫氧化物中取決于主體材料的電化學歷史和結構特性。1)與電勢循環期間相比,在經過名義上的Ni2+/3+氧化還原波后,在陽極電勢下,從加鐵電解質中摻入Ni(羥基)氫氧化物的Fe明顯減少。2)在恒定陽極電位下吸附的Fe在350mV過電位下產生令人印象深刻的高每Fe OER轉換頻率(TOFFe),約為40 s?1,研究人員將其歸因于配位不足的“表面”Fe。3)通過系統地控制表面Fe的濃度,研究人員發現TOFFe隨Fe濃度線性增加。這表明隨著Fe濃度的增加,OER機制發生變化,這與FeOx團簇中涉及Fe協作位點的機制一致。

Ou, Y., Twight, L.P., Samanta, B. et al. Cooperative Fe sites on transition metal (oxy)hydroxides drive high oxygen evolution activity in base. Nat Commun 14, 7688 (2023).https://doi.org/10.1038/s41467-023-43305-z

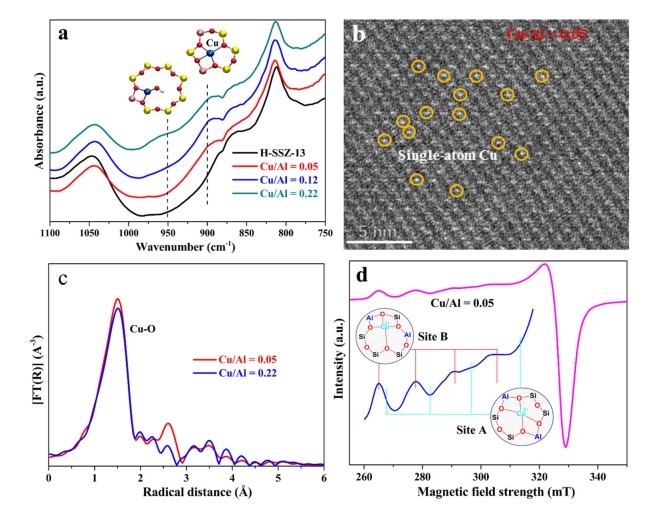

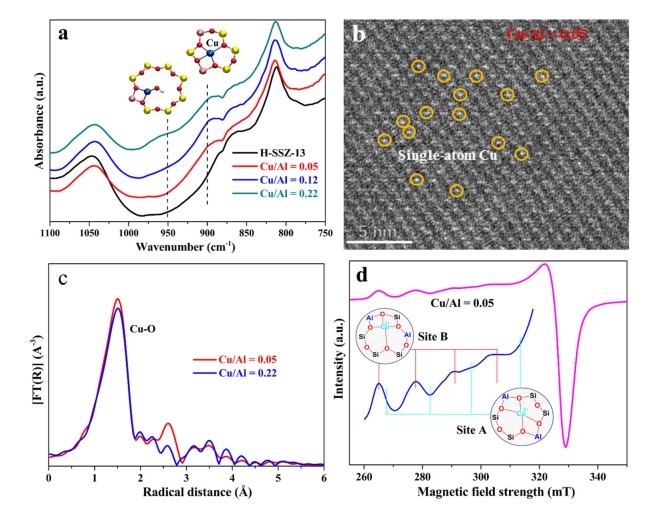

6. Nature Commun.:SSZ-13 沸石中的限域 Cu-OH 單中心用于甲烷直接氧化為甲醇

由于甲烷中C-H鍵的高解離能和甲醇的高解吸能,甲烷直接氧化為甲醇(MTM)仍然是多相催化中的一個重大挑戰。近日,廈門大學Haifeng Xiong,Shuai Wang ,華盛頓州立大學Yong Wang報道了限制在SSZ-13沸石的6元環(6MR)空隙內的Cu-OH單位點在使用水作為氧化劑的連續甲烷轉化為甲醇中表現出高效率。1)優化的反應條件在400 °C的溫度下實現了2678 mmol molCu?1 h?1的高甲醇時空產率和93%的選擇性。另一方面,8MR限制活性位點(Cu-氧簇和Cu-OH位點)的存在導致甲烷過度氧化成CO2,并降低甲醇時空產率和選擇性。2)根據理論計算,與較大的8MR空隙相比,6MR空隙的高催化效率歸因于其更強的空間限制效應。這凸顯了6MR空隙作為Cu-OH單位點的主體的適用性,以提高甲烷到甲醇的轉化率。3)結果還表明,雖然6MR中的裸Cu(II)單原子位點在甲烷C-H活化中具有活性,但其穩定的四配位結構阻礙了它們在較低溫度(≤200 °C)下的反應活性。基于原位光譜、同位素標記和DFT計算,提出了6MR限制的Cu(II)單位點上甲烷轉化為甲醇的可能反應途徑。總之,這項研究為理解用于連續甲烷蒸汽轉化為甲醇的銅交換沸石催化劑提供了寶貴的見解,并為該領域的進一步發展鋪平了道路。

Zhang, H., Han, P., Wu, D. et al. Confined Cu-OH single sites in SSZ-13 zeolite for the direct oxidation of methane to methanol. Nat Commun 14, 7705 (2023).https://doi.org/10.1038/s41467-023-43508-4

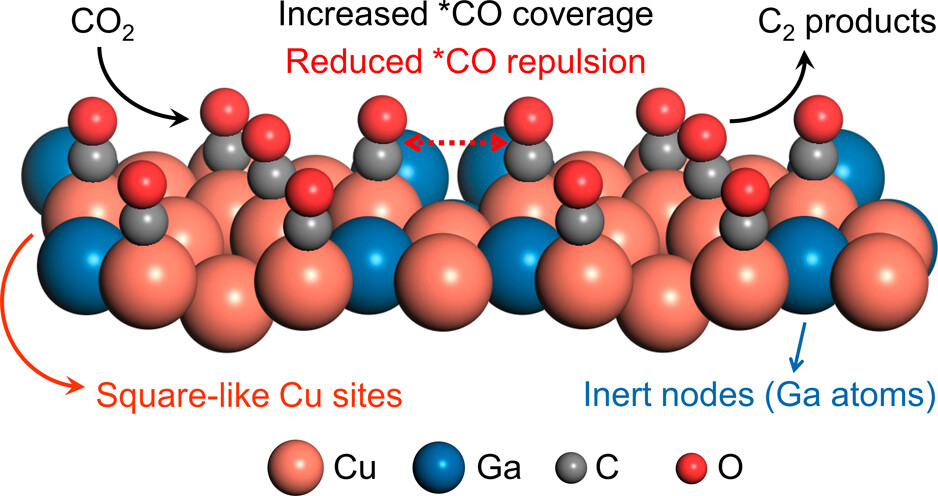

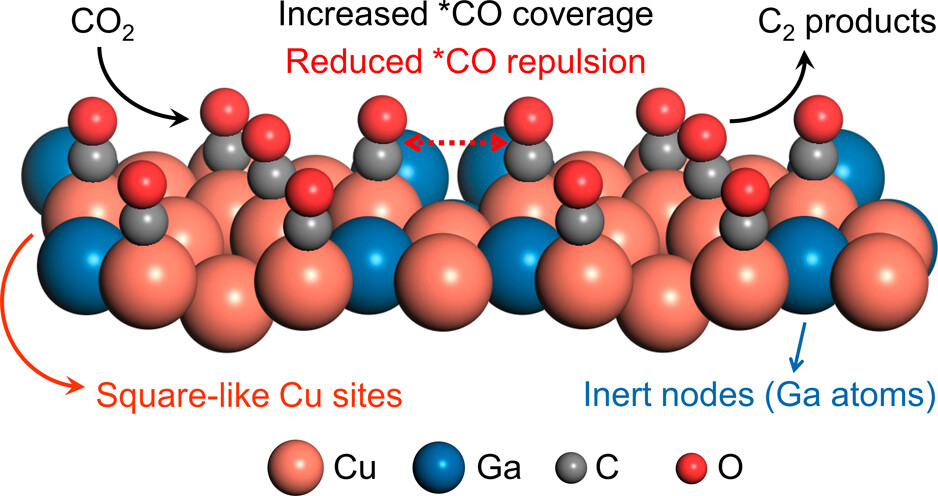

7. JACS:Cu9Ga4金屬間電催化還原CO2制備C2

Cu催化劑電化學還原CO2制備多碳(C2+)化合物受到表面覆蓋CO中間體物種和C-C偶聯反應的顯著影響。但是,增加*CO的覆蓋度將不可避免的導致更強的*CO排斥相互作用,這導致更低的CO2-C2催化活性和選擇性,尤其是在安培量級電流密度進行電催化反應。有鑒于此,復旦大學鄭耿鋒、徐昕、東華大學況敏等發展了一種原子規則排布的Cu9Ga4金屬間催化劑,其中Cu具有正方形類似的結合位點,同時Cu位點之間被缺乏催化活性的Ga原子間隔開。1)與之前報道發現的Cu(100)具有較高的C2產物選擇性相比,這種中間間隔Ga原子的四方形Cu催化位點的Cu-Cu間距更長,因此Cu9Ga4催化劑能夠降低*CO排斥作用,同時增加*CO覆蓋度,實現了比Cu(100)或Cu(111)更加優異的C-C偶聯制備C2產物性能。2)Cu9Ga4催化劑實現了優異的CO2還原制備C2性能,制備C2的部分電流密度高達1207 mA cm-2,對應的法拉第效率達到71 %。Cu9Ga4催化劑表現了高達200 W的電催化能力,以及優異的電催化穩定性。

Shuai Yan, et al, High-Power CO2-to-C2 Electroreduction on Ga-Spaced, Square-like Cu Sites, J. Am. Chem. Soc. 2023DOI: 10.1021/jacs.3c10202https://pubs.acs.org/doi/10.1021/jacs.3c10202

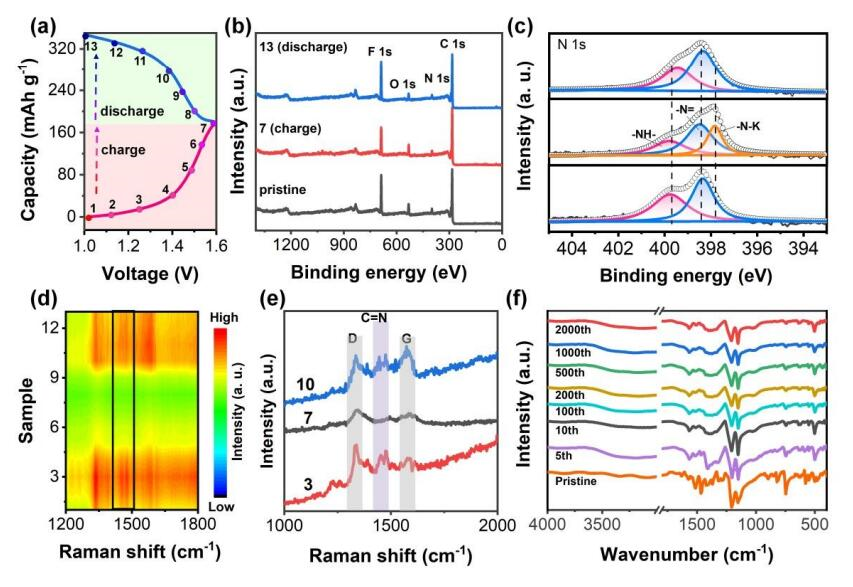

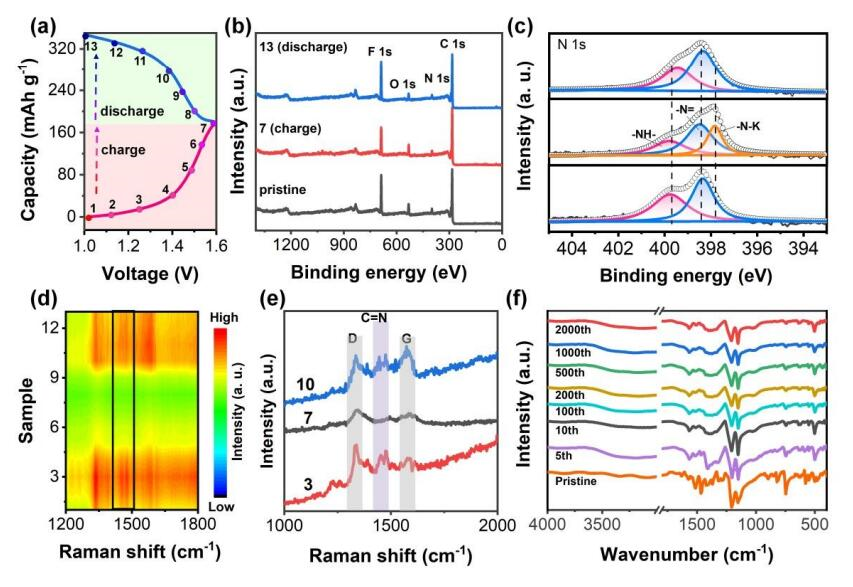

8. EES:高性能穩定堿性電池有機吩嗪陽極羥基的調控

堿性水性電池以其高電壓、低成本和高安全性受到人們的廣泛關注。然而,堿性電解質中的金屬陽極通常具有較差的穩定性和嚴重的副反應。在此,香港城市大學支春義開發了一組有機吩嗪衍生物,包括吩嗪(PZ)、2-羥基吩津(PZ-OH)和1,2-二羥基吩肼(PZ-2OH),并將其作為堿性電池的陽極材料。1) 引入羥基可以使氧化還原電位降低0.4V,分子內氫鍵形成的快速離子傳輸通道可以顯著改善氧化還原動力學。優化后的PZ-2OH||Ni(OH)2電池具有208 mAh g?1的高容量、247 Wh kg?1的高能量密度和高達9000次循環的超穩定循環性能,并且容量衰減率較低(約0.075‰/循環)。2) 同時,作者還報道了一種堿性PZ-2OH空氣電池,進一步證明了PZ-2OH在堿性條件下的適用性。該工作不僅探索了羥基取代基對電化學電勢和反應動力學的影響,而且為堿性電池的穩定陽極打開了大門。

Huilin Cui, et al. Tailoring hydroxyl groups of organic phenazine anode for high-performance and stable alkaline batteries. EES 2023https://doi.org/10.1039/D3EE01212C

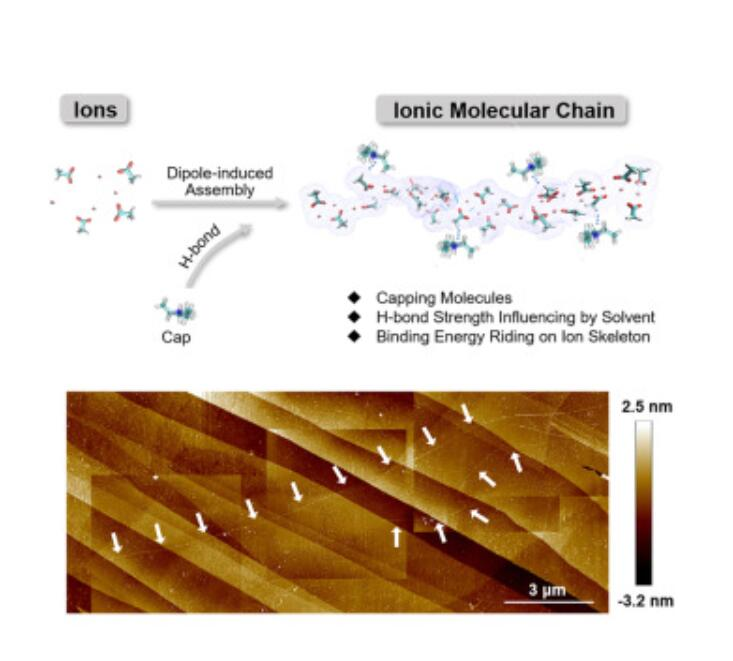

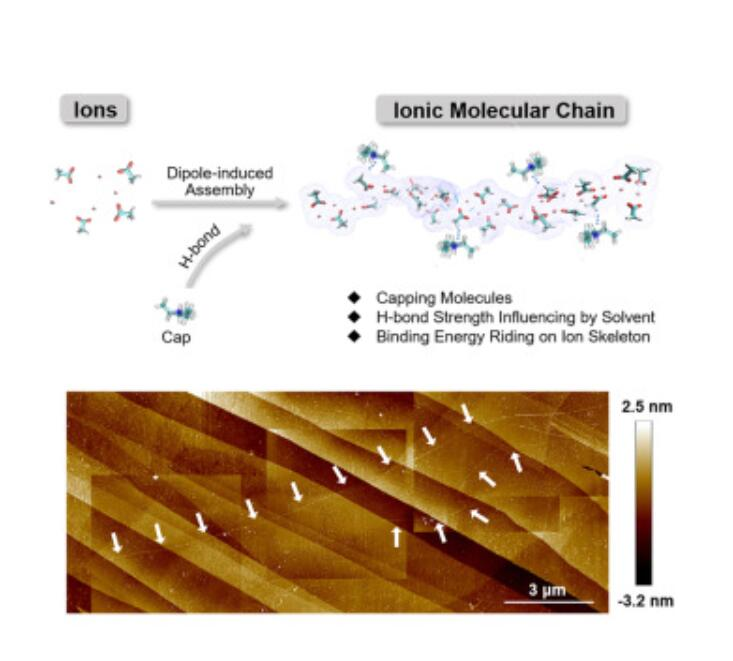

9. Chem:長度超過10μm的超長離子鏈

超長單分子鏈的合成在一般化學中仍極具挑戰性。由于離子鍵缺乏固有方向,導致緊密堆積的簇或晶體,因此這種鏈很少包含離子物質。在此,浙江大學Tang Ruikang、Liu Zhaoming報道了一種平均長度超過10μm的超長乙酸銀(AgAc)單分子鏈。1) 該鏈沒有分支,化學式為(Ag+Ac?)>38000。分子結構表現出Ag+離子的Z字形排列,并且Ag+-Ag+骨架類似于有機或聚合物鏈結構分子中的C-C骨架。2) 該發現使有機化學/聚合物化學共價化合物中實現的典型鏈結構分子骨架可以用更多的離子實現,這將推動理論上對離子鍵的基本理解,并為合成不同的離子鏈提供了重要方法。

Jie Wang, et al. Ultralong ionic chains with lengths over 10 μm: A control of ionic molecular engineering. Chem 2023DOI: 10.1016/j.chempr.2023.10.018https://doi.org/10.1016/j.chempr.2023.10.018

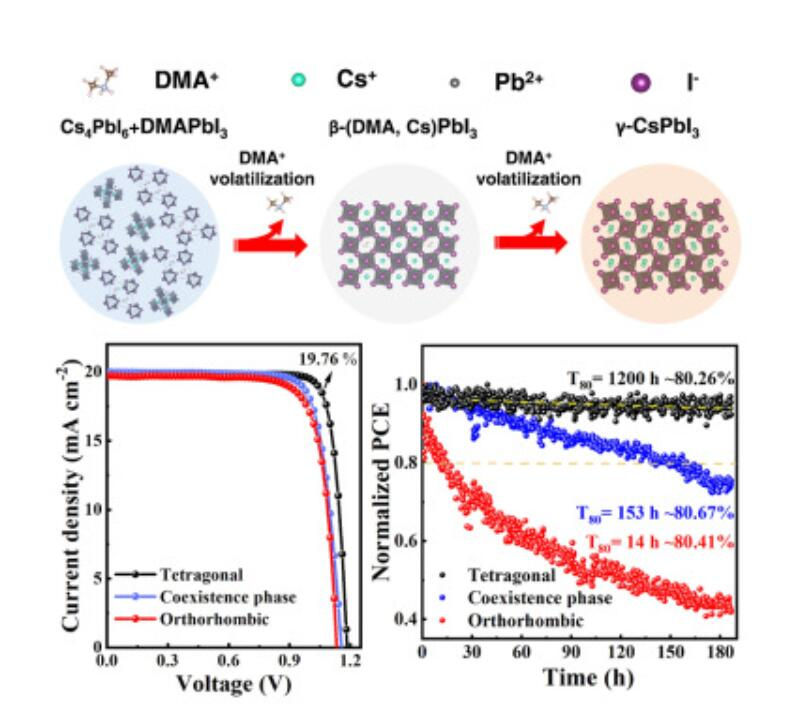

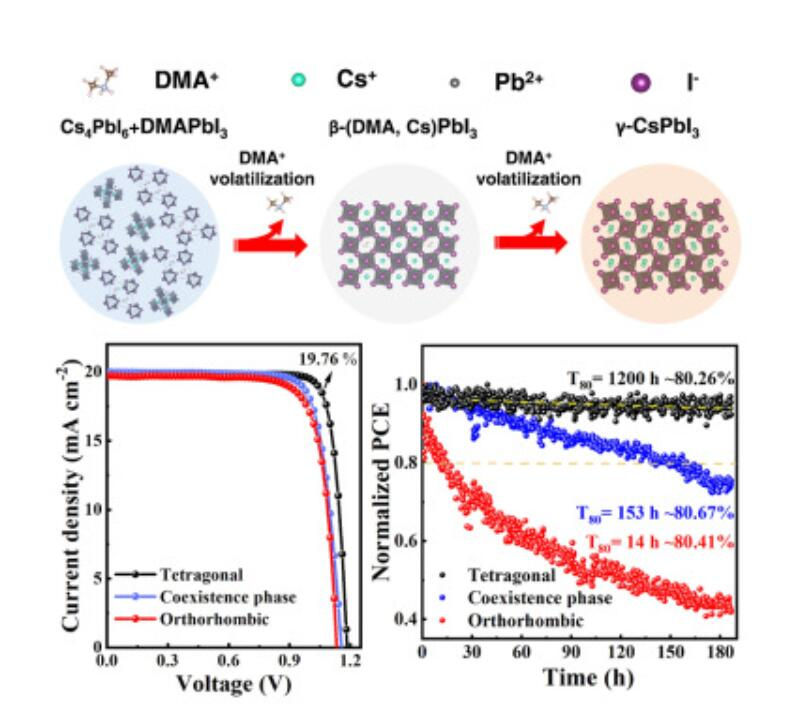

10. Joule:有機-無機雜化性質使基于CsPbI3的鈣鈦礦太陽能電池高效穩定

基于CsPbI3的鈣鈦礦太陽能電池(PSC)受到了人們的極大關注,因為與雜化鈣鈦礦相比,無機吸收層具有更好的熱穩定性。然而,CsPbI3在從光活性相到光非活性相的相變中具有結構不穩定性。在CsPbI3前體溶液中引入(CH3)2NH2I(二甲基碘化銨[DMAI])可以穩定CsPbI3的β相,但關于DMA+是否摻入鈣鈦礦結構仍存在爭議。在這里,武漢理工大學Li Wei報道了有機-無機雜化性質使基于CsPbI3的鈣鈦礦太陽能電池變得高效穩定。1) 作者報道了通過用大有機陽離子DMA+取代小離子半徑的Cs+來形成β-(DMA,Cs)PbI3的明確證據。有機-無機雜化物β-(DMA,Cs)PbI3具有比無機正交(γ相)CsPbI3更好的光電性能。2) 因此,基于β-(DMA,Cs)PbI3的PSCs具有19.76%的高功率轉換效率。這些結果表明,與無機γ-CsPbI3相比,混合β-(CDMA,Cs)PbI3更適合用于高效和穩定的PSCs。

Yang Jiang, et al. Organic-inorganic hybrid nature enables efficient and stable CsPbI3-based perovskite solar cells. Joule 2023DOI: 10.1016/j.joule.2023.10.019https://doi.org/10.1016/j.joule.2023.10.019