第一作者:郭璐瑤, 諸葛凱旋, Siyang Yan

通訊作者:趙佳、劉家旭、朱何俊、林榮和、丁云杰

通訊單位:浙工大/大連理工/浙師大/大化所

1.甲酸制氫反應與Pt催化劑:隨著環(huán)境問題的嚴峻加劇,氫能源因其清潔、可再生的特性逐漸成為應對挑戰(zhàn)的重要解決方案,為推動可持續(xù)發(fā)展提供了迫切而關鍵的動力。其中甲酸(FA,HCOOH)因其低成本、低毒、穩(wěn)定、高含氫量(53 gH2/L)、來源廣泛等優(yōu)點,成為一種很有前途的可再生載氫分子。在目前所研究的各種金屬活性組分中,鈀納米粒子無疑是應用最廣泛的,因為它們在中等溫度下具有較高的甲酸轉化率和選擇性,而在之前的研究中,鉑族金屬的催化劑在甲酸制氫反應中有著與鈀不相上下的催化活性,這使其成為成為高活性、穩(wěn)定性的甲酸制氫催化劑的有力選擇。

2.金屬催化劑催化活性與失活問題:常見的甲酸制氫催化劑,包括金屬有機配合物和Pd基催化劑,存在催化劑回收困難和微量副產(chǎn)物CO堵塞催化劑活性位點導致催化劑失活的問題。近年來,雖然提出了各種新型碳載金屬催化劑,可惜目前這些廉價新型催化劑的催化性能尚未達到Pt族催化劑的水平。因此,如何構建具有精確制備結構的納米級催化材料工程,成為解決當前甲酸制氫催化劑問題的有效策略。

3.精確構建低核數(shù)原子團簇策略與挑戰(zhàn):構建具有精確定制結構的納米級催化,特別是構建完全暴露的金屬團簇或低核系簇被認為是一種有希望最大化貴金屬催化效率的方法,而利用雜原子進一步修飾體系,有時會由于單個金屬位點之間意想不到的協(xié)同作用而帶來出乎意料的性能。目前構建精確原子結構的方法主要有化學氣相沉積、金屬羰基原子簇前驅體、金屬有機框架等,這些方法都存在價格昂貴,制備困難等問題,這些缺陷極大地限制了這類新型材料的進一步探索,因此需要開發(fā)一種具有低核雜原子體系幾何結構微調的替代通用方法。氮摻雜碳(NC)被用作設計不同貴金屬原子納米結構的平臺。其表面富含可調的氮缺陷位點,使得通過熱驅動金屬物種的表面遷移,可以可靠地調整單原子金屬中心的配位環(huán)境。本文提出了一種更先進、更簡單的策略,通過對NC載體的缺陷工程來設計一系列高度耐燒結的低核Pt-Mo催化劑。這一策略為最大化貴金屬催化效率提供了有望的途徑,并彌補了現(xiàn)有方法的一些缺陷。

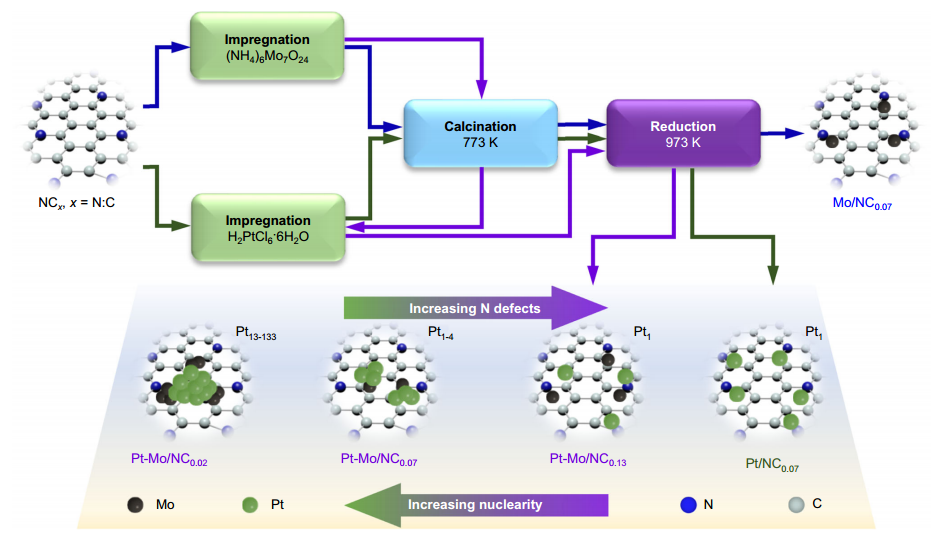

1.可控的Pt-Mo團簇尺寸:在本文介紹的精確構建低核數(shù)原子團簇中,Mo原子首先與N缺陷強配位,然后在Mo-N基礎上沉積Pt原子,其中通過簡單地減少氮缺陷的數(shù)量來實現(xiàn)Pt的可控聚集。與以往的調控尺寸方法相比,該方案能夠實現(xiàn)亞納米范圍內(從雙原子到約0.66 nm)狹窄尺寸分布的精細調節(jié),并且通過深入的微觀表征揭示了這一點。

2.高效雙金屬協(xié)同催化性能:吡啶N配位的Pt3Mo1N3體系具有前所未有的活性,反應速率為0.62 molHCOOH molPt-1s-1,能夠制備得到高純度的H2,并且在連續(xù)氣相甲酸分解中有著出色的長周期穩(wěn)定性。通過結合雙光束傅立葉變換紅外光譜(DB-FTIR)和密度泛函數(shù)理論(DFT)計算,揭示了這種優(yōu)異的性能的原因,其催化機理的根源在于Pt-Mo協(xié)同作用為HCOOH的解離提供了一種具有較低能量勢壘的路徑。本研究為構建尺寸可調的雜原子金屬催化劑的工程提供了一種嶄新的策略。

圖1 催化劑合成示意圖

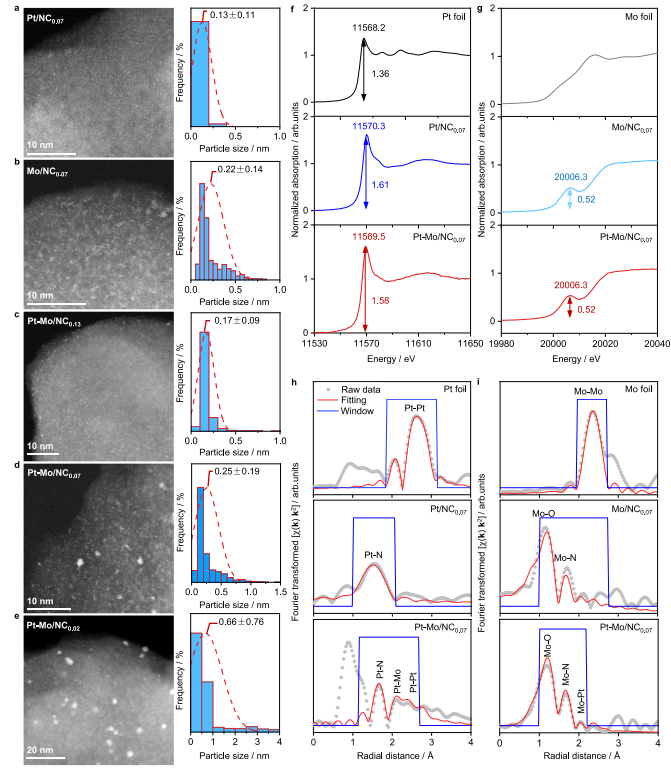

圖2 Pt-Mo/NC催化劑HAADF-STEM圖像與同步輻射

圖2a-e展示了Pt-Mo/NC催化劑的HAADF-STEM圖像與粒徑分布,虛線表示擬合結果,并附有平均粒徑。X射線吸收光譜(XAS)結合X射線光電子能譜(XPS)進一步揭示了開發(fā)的關鍵材料的電子和幾何性質。本研究對不同催化劑之間的XANES的比較顯示,單金屬催化劑和各自的金屬箔之間具有完全不同的特征(圖2 f,g)。Pt/NC0.07在11570.3eV處顯示近帶吸收,與Pt箔相比上升2.1eV,白線高度增加(1.61 vs. 1.36,圖2f)。Mo/NC0.07在20006.3eV時也表現(xiàn)出Mo箔所沒有的峰線(圖2g)。這些結果證實了金屬的離子特征,即Pt2+和Mo6+。在Pt-Mo/NC0.02中,表面0價Pt的缺失可能與量子尺寸效應有關,量子尺寸效應在小納米顆粒中更為突出。單金屬催化劑的EXAFS的擬合表明,Pt/NC0.07以Pt-N為主散射路徑,而Mo-O和Mo-N對Mo/NC0.07均有貢獻。與單金屬催化劑相比,Pt-Mo/NC0.07在Pt4f的XANES光譜中的近帶吸收下降了0.8 eV,白線高度略有降低,而Mo的3d XANES光譜基本保持不變。此外,Pt的4f和Mo的3d XPS光譜也只略微下降了0.1eV。這些觀察結果共同表明,雙金屬催化劑中兩種金屬的離子性質可能會增加Pt物種的電子密度。事實上,Pt-Mo/NC0.07的Pt的4f EXAFS光譜與Pt/NC0.07的Pt-Mo和Pt-Pt鍵的散射路徑有很大的不同,這些證據(jù)共同解釋了Pt物種的電子密度增加及其團聚現(xiàn)象的原因。

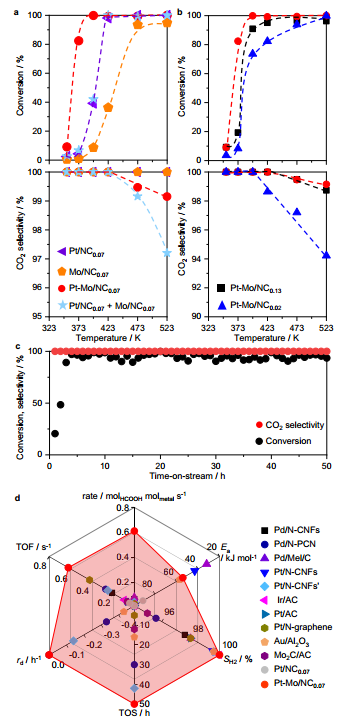

圖3 不同催化劑在甲酸分解中的性能

在固定床反應器中,在常壓下評估了所開發(fā)的催化劑在甲酸連續(xù)氣相分解中的性能。反應溫度為353-523 K,總氣體每小時空速(GHSV)為15000 cm3gcat-1h-1。首先,比較了NC0.07負載催化劑的性能,可以清楚地看出Pt-Mo/NC0.07的活性優(yōu)于Pt/NC0.07和Mo/NC0.07(圖3a)。即Pt-Mo/NC0.07在398 K的低溫下實現(xiàn)了完全轉化,而Pt/NC0.07和Mo/NC0.07達到完全轉化率的溫度分別延遲到423K和523K以上。同時,在小于423K的條件下,三種催化劑對CO2的選擇性都接近100%,在Pt-Mo/NC0.07上只有在高溫下才會形成微量CO(選擇性小于1%)。這些結果強烈地暗示了雙金屬催化劑中Pt和Mo之間的協(xié)同作用。

為了驗證這一點,該研究進行了另一項對比實驗,其中兩種物理混合的單金屬催化劑(Pt/NC0.07+Mo/NC0.07)與雙金屬類似物的金屬負載相同,被裝入反應器并進行評估。該混合物表現(xiàn)出與Pt/NC0.07相似的活性,但在大于423 K時CO2選擇性較差。因此,對比試驗突出了Pt和Mo之間的密切接觸,以及幾何結構對提高反應速率的重要性。

接下來,使用Pt-Mo/NCx系列測試了雙金屬系綜尺寸對催化性能的影響(圖3b)。這些催化劑在373-423 K之間表現(xiàn)出相似的活性曲線,但與Pt-Mo/NC0.07相比,其他兩種催化劑的完全轉化溫度均有延遲。此外,Pt-Mo/NC0.13表面CO2選擇性隨溫度的變化與Pt-Mo/NC0.07相近,而CO在398K時已經(jīng)形成,且在Pt-Mo/NC0.02表面溫度升高時增加更快。我們的研究結果表明,在亞納米狀態(tài)下,活性最大化的臨界尺寸可能與DFT模擬的Pt-Mo/NC0.07的獨特幾何形狀有關。

考慮到Pt-Mo/NC0.07具有顯著的低溫活性,我們在373K下進行了長時間的穩(wěn)定性評估,達到了50小時(圖3c)。為了更全面地評估Pt-Mo/NC0.07的潛力,我們將其關鍵性能與先前報道的氣相甲酸分解催化劑進行了詳細的比較,同時考慮了穩(wěn)定性和動力學研究。

圖4 催化劑的動力學指紋圖譜

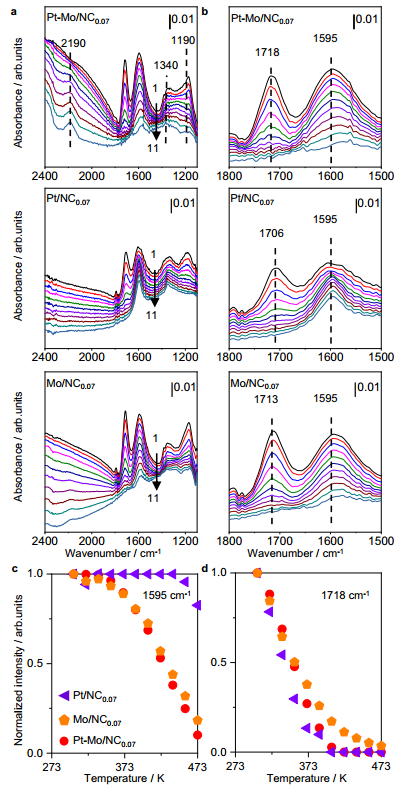

為了獲得更深入的動力學信息,我們使用Operando DB-FTIR研究了HCOOH在Pt-Mo/NC0.07以及各自的單金屬催化劑上的吸附和活化(圖4)。

除了在1718和1595cm-1處的兩個最強烈的波段外,在1340和1190cm-1處的另外兩個波段對應于HCOOad中O-C-O的對稱振動和HCOOH分子中的C-O振動,這些振動模式在室溫下在所有三種催化劑上都檢測到(圖4a)。

隨著溫度的升高,這些波段逐漸有不同程度的衰減。放大后的光譜(圖4b)顯示,在1718 cm-1處的譜帶在所有催化劑上逐漸消失,而在1595 cm-1處的譜帶在不同催化劑上呈現(xiàn)出不同的演化過程。

此外,在 2190 cm-1處的波段,可能與缺乏電子的Mo物種的CO振動有關,但在其他兩種單金屬催化劑上沒有該譜峰。這提示雙金屬催化劑上HCOOH的脫水速率加快,與催化性能測試結果較好地吻合。

圖5 DFT機理研究

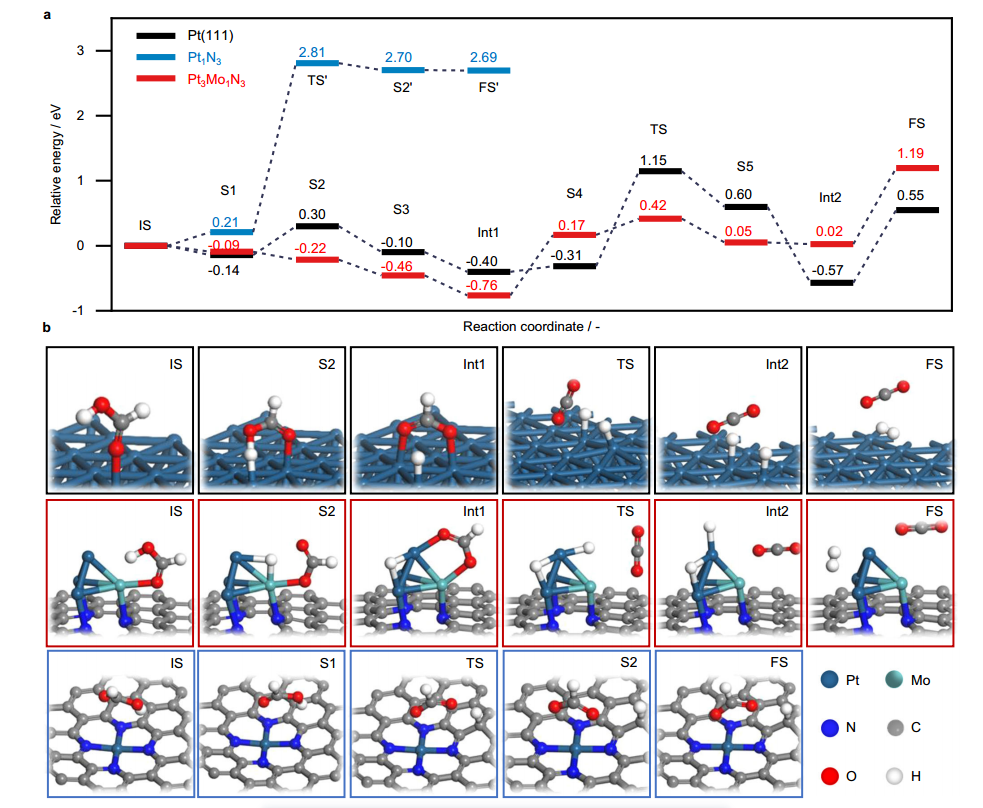

Operando DB-FTIR 研究證明了甲酸在不同的單金屬和雙金屬位點上的不同相互作用,為了進一步了解 Pt-Mo/NC0.07中Pt-Mo的協(xié)同作用,通過DFT模擬研究了不同模型催化劑上HCOOH分解的反應機理。為了檢驗Pt催化劑的納米團簇效應,我們考慮了不同的模型體系:Pt1N4、Pt3Mo1N3和Pt(111)。

我們首先比較了HCOOH在這些模型體系上的吸附能和解離能,兩者都呈現(xiàn)相同的趨勢,順序為Pt3Mo1N3>Pt(111)>Pt1N4。這表明HCOOH在Pt3Mo1N3上的活化在熱力學上比其他兩種體系更為有利。此外,Pt1N4上的正解離能暗示了HCOOH分子去質子化的困難。這些結果與 DB-FTIR 觀測結果完全一致,在這基礎上,我們進一步模擬了這些催化劑模型上HCOOH分解的反應路徑。

在Pt(111)上,對HCOOH的吸附反應具有較小的能壘,大小為0.30eV。HCOOH通過放熱的H解離生成*HCOO,并且以橋式構型吸附在表面。*HCOO中第二個H的解離對CO2釋放的能量需求最大,勢壘為1.55eV。最后,兩個H結合形成H2需要克服另一個1.12 eV的勢壘。相反,在Pt1N4上,HCOOH的去質子化需要克服 2.60 eV的高能勢壘,這表明HCOOH在Pt1N4上的活化在動力學上也是不利的。

對于Pt3Mo1N3催化劑,HCOOH的羥基上H原子的解離呈現(xiàn)自發(fā)行為,熱力學上比 Pt(111)更有利(反應熱為0.76 vs.0.40eV)。在這種情況下,H原子與兩個Pt原子成鍵,而 *HCOO通過與兩個原子成鍵吸附在Mo和頂部Pt位點上。這種獨特的結構非常有利于*HCOO中第二個H的活化。與 Pt(111) 相比,H原子以較低的勢壘轉移到頂部Pt位點(1.18eV vs.1.55eV)。為了進一步雙金屬的協(xié)同效應,我們也對其他單金屬位點進行了DFT模擬,即MoN3和Pt4N3。

基于先前對催化劑的詳細動力學和建模研究,我們提出甲酸分子解離成甲酸態(tài)是決定反應速率的步驟。我們的DB-FTIR實驗結果和DFT計算研究表明,與Pt1N4和Pt(111)相比,Pt3Mo1N3中Pt和Mo的協(xié)同催化降低了HCOOH分解的總能壘,解釋了其優(yōu)越的催化性能。

綜上所述,該研究通過直接浸漬還原方法成功設計了一類新型的NC載體的雙金屬Pt-Mo體系。我們通過操縱N缺陷密度和順序金屬沉積可以系統(tǒng)地從單原子到亞納米簇改變Pt物種的幾何分布。高數(shù)量的N缺陷有利于穩(wěn)定Pt的原子分散,而低數(shù)量的缺陷會加速Pt團聚。

接著對所研制的雙金屬催化劑及其相應的單金屬物種進行了氣相連續(xù)分解甲酸制取高純氫氣的評價。低核數(shù)Pt-Mo體系(PtMo/NC0.07)表現(xiàn)出前所未有的高活性,反應速率為0.62 molHCOOH molPt-1s-1,顯著優(yōu)于(i)單Pt原子或更大Pt亞納米簇的雙金屬類似物,(ii)各自的單金屬催化劑,以及(iii)迄今為止報道的最先進的催化體系。

更重要的是,Pt-Mo/NC0.07在50小時的時間內表現(xiàn)出穩(wěn)定的性能,沒有明顯的活性和選擇性下降,從而表現(xiàn)出良好的結構魯棒性。基于Pt3Mo1N3結構的低核數(shù)Pt-Mo體系具有優(yōu)異的催化性能,其吸附和解離HCOOH在熱力學上是有利的。Mo金屬位點為降低HCOOH連續(xù)解離的能壘提供了另一種途徑。

為了開發(fā)實用的HCOOH-to-H2技術,仍然需要設計出更高效的非貴金屬催化材料,這些材料可以在各種環(huán)境條件下理想地工作。在這種情況下,該研究開發(fā)的缺陷驅動納米結構方法可以通過合理設計更復雜的低核數(shù)雜原子體系,為解決這一挑戰(zhàn)提供新的策略。